复方利多卡因乳膏气管内黏膜表面麻醉用于胸腔镜肺楔形切除术的价值

2020-11-12张雨洁高颖庞歆桥田鸣

张雨洁 高颖 庞歆桥 田鸣

首都医科大学附属北京友谊医院麻醉科100050

肺癌是造成癌症死亡的主要病因之一,其原因在于肺癌诊断时往往已经是终末期[1]。近年来,随着影像学及纤维支气管镜技术的发展和普及,肺癌的早期发现率越来越高。对于早期发现的较小癌灶,选择肺楔形切除术,可以在不降低患者的5年存活率的同时,更多地保留了肺组织,对于患者呼吸功能的保存更为有利[2]。并且腔镜手术因符合加速康复外科策略已越来越受到广大外科医师与患者的欢迎,尤其是胸腔镜手术,因具有耗费时间短、手术切口小、术后疼痛轻、住院时间短等优势,已成为目前胸科肺部疾病常用的手术方式[3-4]。

胸腔镜肺楔形切除术中通常采用双腔支气管内插管技术,虽可提供健侧单肺通气,防止患侧肺内痰液、血液侵入健侧,利于减少肺损伤,为手术创造良好条件,但双腔气管内导管深达隆突及支气管内,易对声门和气管内黏膜造成刺激,不但会引起患者剧烈咳嗽,还会诱发循环剧烈波动[5-6]。但如何减轻或预防双腔支气管内插管技术对气管黏膜的刺激,目前相关研究鲜有,尤其是采用局部用药的报道较为少见。复方利多卡因 (eutectic mixture of local anesthetics,EMLA)乳膏作为一种表面麻醉复合制剂,可应用于口腔黏膜、生殖道黏膜等部位的局部麻醉。已有报道证实其能在胃肠镜检查、纤维支气管镜检查中减轻患者在进镜时的呛咳反应,以及减轻气管插管时刺激反应,但鲜有报道分析其在双腔气管插管全身麻醉胸腔镜手术中的应用意义[7]。因此,本研究纳入2013年1月至2016年1月在全静脉麻醉下行胸腔镜肺楔形切除手术的患者,依据是否应用EMLA 乳膏分为观察组与对照组,以回顾性队列研究评价EMLA 乳膏气管内黏膜表面麻醉用于胸腔镜肺楔形切除术的临床效果和安全性。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾2013年1月至2016年1月首都医科大学附属北京友谊医院择期全静脉麻醉下行胸腔镜肺楔形切除术患者资料,依据是否应用EMLA 乳膏分为观察组与对照组,每组40例。本研究符合《赫尔辛基宣言》的原则。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)择期行胸腔镜肺楔形手术,手术时间<3 h; (2)年龄≥18岁;(3)美国麻醉医师协会分级为Ⅰ~Ⅱ级;(4)采用丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼、罗库溴铵行全静脉麻醉。排除标准: (1)术中插管次数大于1次;(2)术前存在心动过缓、房室传导阻滞等心律失常;(3)长期吸烟者;(4)复合其他麻醉药物及方法;(5)既往有呼吸道疾病史或近期存在呼吸道感染者;(6)临床数据不全。2组基本情况比较差异均无统计学意义。见表1。

1.3 麻醉前准备 术前常规禁饮禁食,入室后连多功能监测仪,监测血压、心率 (heart rate,HR)、氧饱和度。镇静后行桡动脉穿刺置管,与动脉压力换能器相连后常规监测动脉收缩压(systolic blood pressure,SBP)、 舒 张 压(diastolic blood pressure,DBP)、心电图、脉搏、脑电双频谱指数、血氧饱和度等。根据患者性别、身高、体质量选择适合型号一次性双腔管。观察组在双腔气管插管大、小套囊处涂擦EMLA 乳膏,对照组以医用石蜡油润滑套囊。

表1 2组患者基本情况比较

1.4 麻醉方法 麻醉为全静脉麻醉,诱导使用舒芬太尼0.3~0.5μg/kg、丙泊酚1~2 mg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg,满足插管条件后,置入双腔气管导管。按照手术要求,取侧卧位,行纤维支气管镜检查,明确插管位置。术中使用瑞芬太尼0.1~0.3μg·kg-1·min-1、丙泊酚4~6 mg·kg-1·h-1维持,确保麻醉深度符合手术要求,动脉SBP 波动幅度低于基础值的±20%。若有必要则静脉推注舒芬太尼5μg,并行罗库溴铵10 mg间断静脉推注,确保肌松。设置呼吸机参数,呼气末二氧化碳分压维持35~40 mm Hg (1 mm Hg=0.133 k Pa)。术毕前10 min停止静脉全身麻醉药,恢复患者平卧位。苏醒期每间隔1~2 min对患者给予语言或轻微触觉刺激。待改良警觉/镇静评分≥3 级,患者肌力基本恢复,呼吸空气5 min后血氧饱和度达术前水平或≥96%时,将患者口内和咽部分泌物及血液清除,拔除气管导管。

1.5 观察指标

1.5.1 术前资料 术前资料包括患者性别、年龄、体质量指数、美国麻醉医师协会分级、手术时间。

1.5.2 术中资料 (1)术中全身麻醉药用量,主要包括丙泊酚、舒芬太尼、罗库溴铵、瑞芬太尼用量。(2)各个时间点SBP、DBP、HR,分别为术前1 d访视(T0)、全身麻醉诱导插管后患者翻身侧卧 (T1)、肺楔形切除 (T2)、术毕恢复平卧(T3)、拔除气管导管 (T4)时。 (3)气管导管移位时循环反应发生情况。术中可能造成气管牵拉时点(T1、T2、T3、T4)的SBP、DBP、HR 变化情况,当任意一个时点SBP>基础值的15%时视为该时点血流动力学反应阳性[8]。(4)气管导管拔管后咳嗽发生情况。所有患者均于手术室内满足拔管条件后拔管,咳嗽分级标准[9]:无咳嗽视为0级,轻度且单次视为1级,中度且超过1次(持续时间<5 s)视为2级,重度且持续时间>5 s视为3级,拔管期咳嗽分级>0级视为咳嗽。(5)气管黏膜损伤情况。所有患者气管导管拔管时再次给予纤维支气管镜检查,分析气管黏膜是否出现苍白、红斑、水肿等不良反应。

1.5.3 术后资料 术后1 d随访时是否出现喘鸣、支气管痉挛、呼吸困难、喉痉挛、饮水呛咳等并发症。

1.6 统计学分析 采用SPSS 19.0软件处理数据,计量资料以±s 表示,符合正态分布及方差齐性时,组间比较采用独立样本t检验。计数资料以率(%)表示,组间采用χ2或校正χ2检验,若四格表超过20%的理论频数<5则采用Fisher精确概率检验。等级资料采用秩和检验。P <0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术中全身麻醉药用量 2组术中丙泊酚、舒芬太尼、罗库溴铵、瑞芬太尼用量比较差异均无统计学意义。见表2。

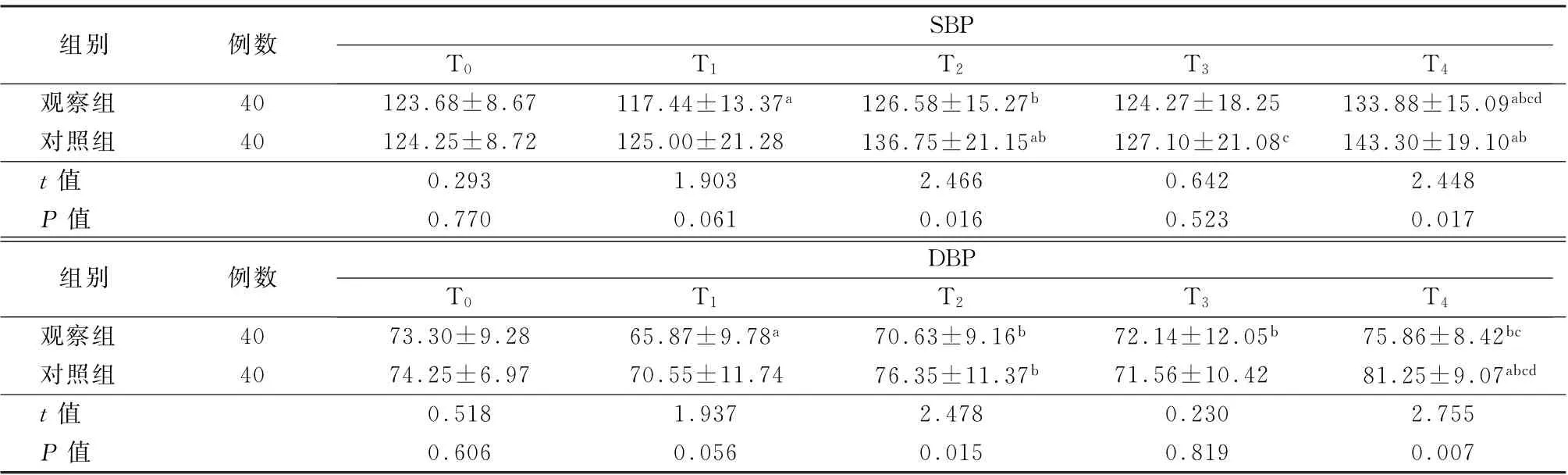

2.2 不同时点SBP、DBP 变化情况 观察组T0、T1、T3时SBP、DBP与对照组比较差异均无统计学意义,T2、T4时SBP、DBP均显著低于对照组(P 值均<0.05)。见表3。

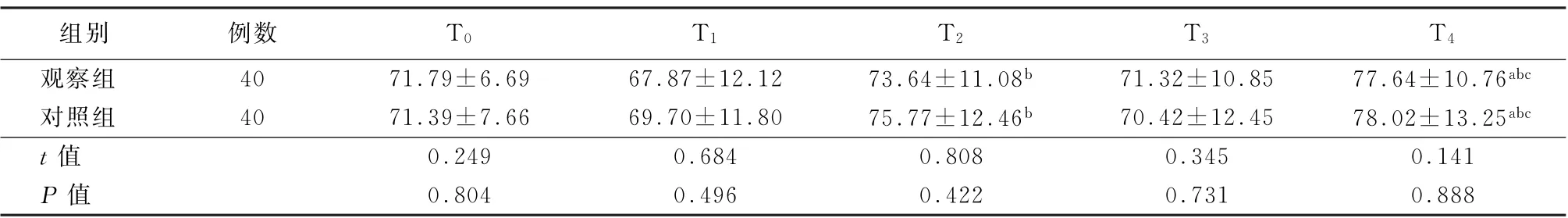

2.3 不同时点HR变化情况 2组患者T0、T1、T2、T3、T4时HR比较差异均无统计学意义。见表4。

表2 2组患者术中全身麻醉药用量比较 (±s)

表2 2组患者术中全身麻醉药用量比较 (±s)

组别 例数 丙泊酚 (mg/kg) 舒芬太尼 (μg/kg) 罗库溴铵 (mg/kg) 瑞芬太尼 (μg/kg)观察组 40 13.25±3.46 0.54±0.12 1.32±0.42 18.67±5.63对照组 40 13.67±3.05 0.52±0.10 1.30±0.24 17.98±4.85 t值 0.576 0.810 0.261 0.587 P 值 0.566 0.421 0.794 0.559

表3 2组患者不同时点SBP、DBP变化情况比较 (mm Hg,±s)

表3 2组患者不同时点SBP、DBP变化情况比较 (mm Hg,±s)

注:1 mm Hg=0.133 k Pa;SBP为收缩压;DBP为舒张压;与T0 比较,a P <0.05;与T1 比较,b P <0.05;与T2 比较,c P <0.05;与T 3 比较,d P <0.05

组别 例数 SBP T 0 T 1 T 2 T 3 T4观察组 40 123.68±8.67 117.44±13.37a 126.58±15.27b 124.27±18.25 133.88±15.09abcd对照组 40 124.25±8.72 125.00±21.28 136.75±21.15ab 127.10±21.08c 143.30±19.10ab t值 0.293 1.903 2.466 0.642 2.448 P 值 0.770 0.061 0.016 0.523 0.017组别 例数 DBP T 0 T 1 T 2 T 3 T4观察组 40 73.30±9.28 65.87±9.78a 70.63±9.16b 72.14±12.05b 75.86±8.42bc对照组 40 74.25±6.97 70.55±11.74 76.35±11.37b 71.56±10.42 81.25±9.07abcd t值 0.518 1.937 2.478 0.230 2.755 P 值 0.606 0.056 0.015 0.819 0.007

表4 2组患者不同时点心率变化情况比较 (次/min,±s)

表4 2组患者不同时点心率变化情况比较 (次/min,±s)

注:与T0 比较,a P <0.05;与T1 比较,b P <0.05;与T 3 比较,c P <0.05

组别 例数 T 0 T 1 T 2 T 3 T4观察组 40 71.79±6.69 67.87±12.12 73.64±11.08b 71.32±10.85 77.64±10.76abc对照组 40 71.39±7.66 69.70±11.80 75.77±12.46b 70.42±12.45 78.02±13.25abc t值 0.249 0.684 0.808 0.345 0.141 P 值 0.804 0.496 0.422 0.731 0.888

2.4 气管导管移位时循环反应发生情况 观察组气管导管移位时循环反应阳性发生率显著低于对照组(χ2=13.333,P <0.05)。见表5。2.5 拔管期咳嗽情况 观察组拔管期咳嗽发生率显著低于对照组 (χ2=12.170,P <0.05),见表6。

表5 2组患者气管导管移位时循环反应发生情况 [例 (%)]

表6 2组患者拔管期咳嗽情况比较 [例 (%)]

2.6 气管黏膜损伤情况 2组所有患者气管导管拔管同时行纤维支气管镜检查,观察组有16例患者气管黏膜与套囊接触部分轻度苍白,未发现出血点、水肿、红斑等不良反应;对照组所有患者气管黏膜正常,未出现黏膜苍白、水肿、红斑等不良反应。

2.7 术后1 d随访情况 2组所有患者术后1 d并未出现喘鸣、支气管痉挛、呼吸困难、喉痉挛、饮水呛咳等并发症。

3 讨论

胸腔镜肺楔形切除术作为目前胸科肺部疾病较为常用的手术方式,通常采用双腔支气管导管技术以实现肺隔离和单肺通气,但多数报道已证实使用双腔支气管导管较单腔气管导管更具挑战性,主要因其管径更粗,插管位置更深 (达气管隆突水平)且定位要求精确,患者插管期循环波动较大,气管与隆突黏膜损伤风险较高;而拔管期也易引起血流动力学剧烈波动,可导致躁动、喉痉挛等不良反应发生,同时苏醒期咳嗽发生率也较高[10-11]。目前临床通常采用静脉输注阿片类药、加深麻醉镇静深度、使用α及β受体阻断剂等方法来抑制气管插管反应,但临床效果欠佳,并有致使患者苏醒延迟的可能,引起循环不稳定、心率增快、血压升高等并发症[12]。近年来,气道黏膜表面麻醉已被证实是抑制气管插管反应的有效手段,可自根源上降低气管插管不良反应发生率,且无循环波动、苏醒延迟等不良反应,并可降低麻醉并发症发生风险[13]。但由于双腔气管插管深度达气管隆突与支气管内,通常经声门喷雾注药难以到达,且药物作用难以维持至术后拔管时,一般拔管期已丧失局部麻醉作用,而留置插管刺激气管黏膜所致心血管反应也难以解决,因此以利多卡因取代空气充入气管插管套囊进行气管黏膜局部麻醉的效果欠佳,且套囊破损或渗漏时大量局部麻醉药进入气管内的风险较高[14]。

EMLA 乳膏作为临床广泛使用的一种表面麻醉复合制剂,以利多卡因与丙胺卡因为主要成分,具有熔点低、起效快、渗透性强、维持时间长、不良反应少等特点,目前已被广泛应用于口腔黏膜、浅表皮肤、泌尿生殖道、溃疡伤口、鼻腔黏膜等部位手术的局部麻醉,以及胃镜、气管插管时的表面麻醉中,但鲜有报道探讨其用于气管隆突和支气管内黏膜的临床效果[15-16]。本研究中,胸腔镜肺楔形切除术麻醉时间1~3 h,在双腔气管插管套囊处涂擦5%EMLA 乳膏,达到了双腔气管插管所及之处的隆突与支气管黏膜的持续局部麻醉效果。但van Oostrom 和Knowles[17]发现EMLA 乳膏特有黏滞性提示其并不适用于口腔黏膜局部麻醉。但本研究中恰好借助其黏滞性,促使乳膏于支气管黏膜局部逐渐渗透吸收。既往报道认为利用5%EMLA实施黏膜局部麻醉,起效迅速,通常5~15 min局部麻醉效果最佳。本研究中,观察组全身麻醉诱导插管后患者翻身侧卧 (T1)、肺楔形切除 (T2)、术毕恢复平卧 (T3)、拔除气管导管 (T4)时SBP、DBP 并无明显波动,而T2、T4时SBP、DBP均较对照组低,且拔管期咳嗽发生率和气管导管移位时循环反应阳性发生率均较对照组低,提示EMLA 乳膏气管内黏膜表面麻醉用于胸腔镜肺楔形切除术中能有效抑制术中及拔管期间气管插管造成的黏膜刺激,降低拔管期咳嗽发生率及循环反应阳性发生率。Matsumoto等[18]也证实相较于静脉输注利多卡因,EMLA 乳膏气管黏膜局部麻醉临床疗效更为确切,再次佐证EMLA 乳膏气管内黏膜表面麻醉的可行性及有效性。推测其原因,通常局部麻醉药表面麻醉效果主要依赖于其黏膜或皮肤渗透性,其中熔点是决定渗透性弱或强的关键因素;而5%EMLA 属低共熔混合物,相较于单纯利多卡因与丙胺卡因,其熔点更低,渗透性更高,表面麻醉作用更强。尤其是处于气管黏膜温度环境下,于插管套囊处附着的乳膏逐渐呈液态被缓慢吸收,局部麻醉作用较强。

由于EMLA 乳膏用于气管内黏膜表面麻醉可深达气管隆突水平,因此需充分考虑黏膜的安全性。而既往报道认为针对局部麻醉药乳膏,局部麻醉药油滴直接与黏膜接触时,局部药物浓度可高达80%,而在基质中一般保持5%的低浓度,可减少药物浓度过高所致的系统毒性;而EMLA 乳膏基质中卡波姆934 属高分子聚合物,仅能刺激眼结膜,其他成分并不存在黏膜刺激性[19]。Cozzi等[20]报道EMLA 乳膏中利多卡因和丙胺卡因麻醉效能互补,二者浓度均占2.5%,通过黏膜吸收入血的可能性较低,故中毒风险偏低;但EMLA 乳膏偶有局部皮肤不良反应,如烧灼感、苍白、水肿、红斑等,但较为少见。本研究中,所有患者气管导管拔管同时行纤维支气管镜检查,对照组患者气管黏膜正常,而观察组未发现出血点、水肿、红斑等不良反应,仅有16例患者气管黏膜与套囊接触部分轻度苍白,可能与黏膜末梢血管收缩作用有关。此外,2组患者术后1 d并未出现喘鸣、支气管痉挛、呼吸困难、喉痉挛、饮水呛咳等并发症,多因局部麻醉药仅持续作用于套囊部分气管黏膜,并不会影响会厌部黏膜,故不会发生上述不良反应。

综上所述,EMLA 乳膏气管内黏膜表面麻醉用于胸腔镜肺楔形切除术中安全可靠,对减轻双腔气管导管移位时对气管内膜的刺激、降低拔管期咳嗽发生率及循环反应阳性发生率、预防双腔气管导管刺激所致不良反应均具有积极作用。但考虑电子病历记录气管黏膜损伤情况可能不全面,故今后仍需深入研究。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突