依帕司他联合甲钴胺治疗高龄糖尿病周围神经病变患者的临床观察

2020-11-06刘跃辉邓慧远李健齐云飞

刘跃辉,邓慧远,李健,齐云飞

1.自贡市第一人民医院药剂科,四川自贡643000;2.自贡市第一人民医院内分泌科,四川自贡643000;3.上海长海医院麻醉科,上海200433

随着生活水平的提升和生活方式的改变,近年来我国糖尿病患病人数逐渐增多,给家庭和社会带来极大负担。糖尿病的并发症类型较多,而出现较多的一种就是糖尿病周围神经病变,也是糖尿病患者再住院率增加的重要因素,其发生率在50%~80%左右[1]。糖尿病周围神经病变的表现以运动及感觉功能减弱等为主,随着病情发展,易导致肢体感染、溃烂等[2]。同时该疾病早期阶段缺乏显著表现,病情进展缓慢,即便血糖控制较好,症状也无法完全缓解[3]。依帕司他和甲钴胺均是临床治疗该疾病的常用药物,具有一定效果。本文将探讨依帕司他和甲钴胺应用于糖尿病周围神经病变高龄患者的效果,以期为依帕司他联合甲钴胺的临床应用提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年10月—2019年10月期间在自贡市第一人民医院住院医治的糖尿病周围神经病变患者,共97 例。根据数字随机表法设为观察组(=50)和对照组(=47),观察组采用依帕司他联合甲钴胺,对照组采用肌肉注射维生素B1 和维生素B12。观察组(50 例)中男性和女性分别为29 例和21 例;年龄75~86 岁,平均(80.2±4.4)岁;疾病持续时间1~7年,平均(4.39±1.64)年;空腹血糖平均(7.47±0.92)mmol/L;体质量指数平均(25.16±4.02)kg/m2。对照组中男性为27 例,女性为20 例;年龄76~87 岁,平均(80.4±4.2)岁;疾病持续时间2~6年,平均(4.23±1.74)年;空腹血糖平均(7.59±0.87)mmol/L;体质量指数平均(25.06±4.13)kg/m2。对比年龄、性别和疾病持续时间等基本信息2 组患者差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。本研究经伦理委员会审批通过。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:(1)全部患者符合《糖尿病周围神经病变的中西医诊治》[4]对2 型糖尿病周围神经病变的诊断标准;(2)肌电图检查存在神经传导下降;(3)年龄在75 岁及以上;(4)了解研究过程且在协议书上签字。符合上述全部选项者纳入本研究。排除标准:(1)非糖尿病导致的神经病变;(2)合并实质性器官功能障碍;(3)存在癌症疾病;(4)合并自身免疫性和内分泌疾病;(5)精神系统疾病、认知障碍;(6)不配合治疗或中途退出者。符合上述任意1 选项者不纳入本研究。

1.3 方法 2 组患者入院后叮嘱进行饮食控制,养成规律的作息时间,积极采取降糖、降脂、控制血压等基础治疗。在此基础上观察组采取依帕司他(国药准字:H20040012;生产厂家:扬子江药业集团南京海陵药业有限公司)联合甲钴胺(国药准字:H20052325;生产厂家:扬子江药业集团南京海陵药业有限公司)治疗,其中依帕司他治疗每天口服3 次,每次50 mg,饭前半小时服用。甲钴胺每天口服3 次,根据患者病情程度和身体状况、年龄等合理控制剂量,一般每次0.5~1.0 mg。

给予对照组患者肌肉注射维生素B1和维生素B12治疗,其中维生素B1 每次100 mg,维生素B12 每次500g,均每天1 次。2 组患者用药时间均为8 周。

1.4 观察指标 (1)临床疗效:无效:治疗后自觉症状无缓解甚至进一步恶化,肌电图检查中膝腱反射、震动无改善,神经传导速度未出现改变;有效:治疗后自觉症状明显改善,肌电图检查中膝腱反射、震动有所好转,神经传导速度的上升小于每秒5 m;显效:治疗后自觉症状基本消失,肌电图检查中膝腱反射、震动正常,神经传导速度的上升大于每秒5 m。总有效率=(有效+显效)/总病例数×100%。(2)神经传导速度:在治疗前和治疗后通过肌电图诱发电位仪完成神经电生理检查,对正中神经和胫神经进行检测,指标包括运动和感觉神经传导速度。(3)临床症状、体征:在治疗前和治疗后通过多伦多临床评分系统(TCSS)[5]评价临床症状,分值越高症状越严重。(4)不良反应:统计治疗期间不良反应。

1.5 统计学分析 使用统计学软件SPSS 21.0 进行数据分析,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,治疗前后比较应采用配对检验,2 组治疗后比较应采用独立样本检验;计数资料以例数和百分率表示,采用检验。<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗前和治疗后两组神经传导速度比较 组内对比,2 组治疗后正中神经和胫神经的运动和感觉神经传导速度相较治疗前均更高,有统计学差异(<0.05)。组间对比,对照组和观察组治疗前差异无统计学意义(>0.05);治疗后,观察组神经传导速度改善情况均优于对照组,差异有统计学意义(<0.05)。见表1。

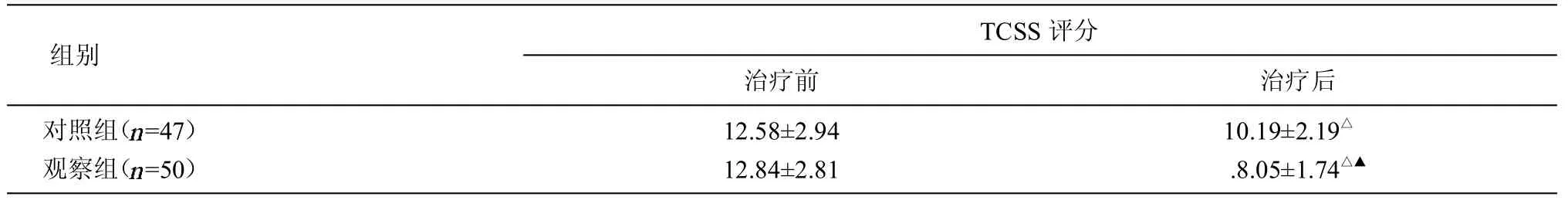

2.2 治疗前和治疗后2 组TCSS 评分 组内对比,2 组治疗后TCSS 评分相较治疗前均出现下降,差异有统计学意(<0.05)。组间对比,2 组患者治疗前TCSS评分差异无统计学意义(>0.05);治疗后,观察组TCSS 评分相较对照组明显更低,差异有统计学意义(<0.05)。见表2。

2.3 2 组患者治疗效果对比 对照组和观察组治疗总有效率为分别为76.60%、90.00%,差异有统计学意(<0.05)。见表3。

2.4 2 组患者不良反应比较 在不良反应发生情况上,2 组差异无统计学意义(>0.05)。见表4。

3 讨论

糖尿病患者体内血糖相较于正常人明显更高,所以更容易引起糖尿病周围神经病变,通常糖尿病病程3~5年后,约60%的病人会出现该合并症。目前临床对于该疾病的发病机制尚不明确,认为可能和氧化应激、多元醇-肌醇途径、蛋白糖基化异常、脂肪代谢障碍、微血管病变有关,其中多元醇-肌醇途径是导致疾病发生的关键机制[6]。研究发现,该疾病患者大多数具有氧化应激反应,长时间血糖水平过高导致机体氧化和抗氧化系统异常,聚集众多活性氧,进而损伤细胞内线粒体DNA[7]。依帕司他属于醛糖还原酶抑制剂,而甲钴胺由维生素B12 衍生而来,这两种药物均常用于临床治疗。

表1 治疗前和治疗后2 组患者神经传导速度比较(±s)

表1 治疗前和治疗后2 组患者神经传导速度比较(±s)

注;组内和治疗前对比,△<0.05;组间和对照组治疗后对比,▲<0.05

组别运动神经传导速度(m·s-1)正中神经治疗前 治疗后感觉神经传导速度(m·s-1)正中神经治疗前 治疗后胫神经治疗前 治疗后对照组( =47)观察组( =50)胫神经治疗前 治疗后44.52±3.28 44.19±3.39 50.24±2.28△60.59±4.39△▲35.23±1.45 35.09±1.58 42.59±2.26△49.58±2.47△▲36.42±1.63 36.68±1.57 43.46±2.53△49.53±2.48△▲32.54±1.76 32.67±1.82 41.29±3.56△47.58±3.42△▲

表2 治疗前和治疗后2 组TCSS 评分对比(±s)

表2 治疗前和治疗后2 组TCSS 评分对比(±s)

注;组内和治疗前对比,△<0.05;组间和对照组治疗后对比,▲<0.05

组别 TCSS 评分治疗前 治疗后对照组( =47)观察组( =50)12.58±2.94 12.84±2.81 10.19±2.19△.8.05±1.74△▲

表3 2 组患者治疗效果对比[例(%)]

表4 2 组患者不良反应总发生率对比[例(%)]

从本研究得出,在神经传导速度提高效果上,观察组明显更好。黄莺莺等[8]学者研究中将糖尿病周围神经病变患者分为2 个组别,参照组单用安慰剂,研究组使用依帕司他和甲钴胺。从结果看出研究组治疗后在运动和感觉神经传导速度的提高效果上均明显更优,和本次研究结果一致。可见依帕司他和甲钴胺能够有效提高糖尿病周围神经病变患者神经传导速度。依帕司他能够降低醛糖还原酶活性,切断多元醇代谢途径,抑制山梨醇产生,同时提高Na+-K+-ATP 活性,继而缓解疾病症状,促进神经功能恢复,改善神经传导速度[9]。而甲钴胺能够对受损神经进行修复,防止神经纤维变性,加快神经传导速度[10]。本次研究中,治疗后观察组的TCSS 评分相较对照组改善情况更好,提示糖尿病周围神经病变患者联合两种药物治疗有效缓解疾病相关症状。依帕司他能够对醛糖还原酶起到抑制作用,避免果糖和山梨醇在周围神经细胞内的聚集,改善多元醇代谢异常情况,切断蛋白激酶信号通路,调节微血管和血流动力学,从而改善感觉和运动神经功能[11]。甲钴胺在维生素B12 的基础上形成,在甲基转移中起到重要作用,促进了蛋白质、核酸的代谢,促进蛋白质、卵磷脂形成,刺激轴突再生,修复损伤神经组织,从而改善疾病症状[12]。除了以上作用,研究人员也发现糖尿病周围神经病变与氧化应激反应之间存在密切联系。因为患者血糖水平相对较高,局部微血管形成氧化应激损伤,导致血清8-异前列腺素F2a、超氧化物歧化酶等氧化应激水平出现过度改变[13]。陈海静等[14]学者采取了和本次研究相同的方法,结果显示联合组的治疗后血清8-异前列腺素F2a 水平低于对照组,超氧化物歧化酶水平高于对照组,表明依帕司他联合甲钴胺可以明显减轻氧化应激反应。这是因为依帕司他有效改善患者周围神经细胞内部果糖和山梨醇的堆积现象,调节多元醇代谢功能,继而缓解氧化应激反应[15]。甲钴胺能够加快卵磷脂的合成,促进核酸和蛋白质的产生。将两种药物联合使用充分发挥协同作用,在控制血糖的同时调节血清8-异前列腺素F2a 和超氧化物歧化酶水平。同时本次研究中,在治疗总有效率上,观察组明显更高,2 组不良反应均较少,表明联合用药相较于常规治疗的效果更好,具有较好的安全性。

综上所述,高龄糖尿病周围神经病变患者将依帕司他和甲钴胺联合治疗,可促进临床相关症状的缓解,具有了良好的安全性,治疗效果显著,值得广泛开展。本次研究特色在于对比了单独使用依帕司他和联合甲钴胺的疗效差异,但是所纳入的样本量较少,后续研究需增加样本数量,进一步明确联合用药的效果。