格绒追美小说创作的空间-拼图式风格

2020-11-04马迎春

马迎春

(四川民族学院,四川 康定 626001)

近年来,“康巴作家群”创作了数量惊人的优秀作品,引起了不少研究者的关注。格绒追美是其中的代表性作家之一。他的长篇小说《隐蔽的脸》《青藏辞典》、中短篇小说集《失去时间的村庄》《青藏天空》以及《神灵的花园》《青藏时光》等散文随笔集,描绘了一个神圣与世俗、神性与人性、梦幻与现实、传统与现代相互交织共生的雪域世界。阿来曾就他的小说评价道:“用汉语写藏人生活,常痛惜于那些似乎用藏语才能表达的意味的消减。这部小说却用汉语把藏人对自然、对神性、对人性的知与觉表达得如此的细致真切,让我深受鼓舞。”[1]阿来这一评价是中肯的。

格绒追美的小说创作不但语言细致真切,而且叙事技巧纯熟,形制独特。他的小说几乎都是由片段连缀而成,这些片段是不同事件、不同时空的切割,也就是说,它们并不构成一个首尾连贯的情节,不是事件-因果线状组合,而是一种空间-拼图式结构。从格绒追美目前创作的所有小说文本来看,他并不注重经营大起大落的连贯整一的情节,而是淡化情节,分解叙事链条,用片段进行穿插组合,形成一种独具特色的叙事风格审美效果。这种叙事由于和传统的时间-因果线状叙事不同,虽然造成了阅读上的障碍,但是却更加适合表达丰富多样的社会生活。

显然,要领略格绒追美的小说美学奥秘,就应该更加关注他小说创作中的空间问题。无论是经典叙事学还是后经典叙事学关注的重点都是叙事与时间的问题。到1945年,约瑟夫·弗兰克在《现代文学中的空间形式》一文中首次提出了叙事与空间形式问题,他指出在T·S·艾略特、乔伊斯和普鲁斯特等人的作品中,“并置” 打破了叙事时间顺序,时间的顺序性被空间的共时性取代,呈现出的是一种空间艺术而非时间艺术的效果[2]。弗兰克提出了叙事与空间问题,但当时没有引起学界的重视。随着小说创作实践的深入,大量叙事文本突破了时间-因果线状叙事而采用了空间结构,叙事与空间问题不得不引起理论家的重视了。

亨利·列斐伏尔对空间进行了细致考察后提出“空间里弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产”[3]48,并将空间分为“绝对空间、抽象空间……精神空间、自然空间……物质空间、政治空间……等类型。”[3]83米克·巴尔认为叙事空间分为“静态空间”和“动态空间”,“静态空间是一个主题化或非主题化的固定的结构,时间在其中发生”,一般是指小说中具体可感的场景,如地理环境、处所和景物的描写等;而动态空间是“一个容许人物行动的要素”,“人物的运动可以构成从一个空间到另一个空间的过渡”[4]。米克·巴尔对空间的分类简单、明了,概括性强,为叙事空间分类提供了重要思路。国内也掀起了空间叙事研究热潮,傅修延、龙迪勇、程锡麟、张世君、陆扬、余新明等学者对空间叙事理论进行了深入研究。其中龙迪勇的空间叙事研究取得重大成果,针对以前叙事学研究偏重于时间维度,他提出了“空间叙事学”概念,出版了专著《空间叙事学》。在该书中,龙迪勇对空间叙事学的问题域、空间形式的类型问题进行了深入研究,并提出了主题-并置叙事、分型叙事的叙事学概念,此外还对图像叙事、历史叙事及建筑空间与中国文学的叙事传统进行了研究;他对小说空间形式的类型也进行了讨论,提出中国套盒、圆圈式结构、链条式结构、橘瓣式、拼图式、词典体等类型[5]。笔者借助以上相关空间叙事理论对格绒追美小说创作进行考察。从空间叙事的角度看,格绒追美的小说叙事文本几乎都打破时间-因果线状叙事逻辑而采取了空间结构,具有拼图式风格,下文笔者就此进行分析。

一、空间-网状式拼图

有创造性的小说家都在寻找一种新的更有效的小说形式来表现日益复杂的社会生活。传统的线状叙事逐渐让人审美疲劳,并且在表达社会生活的有效性上似乎也让人开始产生怀疑。因为社会生活是丰富的、立体的、网状的,许多事件是在同一时间发生的,是在空间中并存,并在时间中延续的,许多事件之间并没有因果关系。因此,把这些事件编排成符合时间-因果律的情节来反映丰富复杂的社会生活虽然简单明了,易于把握,但却不符合生活实际。于是,为了更好地反映复杂的社会生活,作家创作出了很多具有空间结构特征的独具一格的小说文本,比如福克纳《喧哗与骚动》、马尔克斯《百年孤独》、卡尔维诺的《寒冬夜行人》、大卫·米切尔的《云图》、阿来的《空山》等。

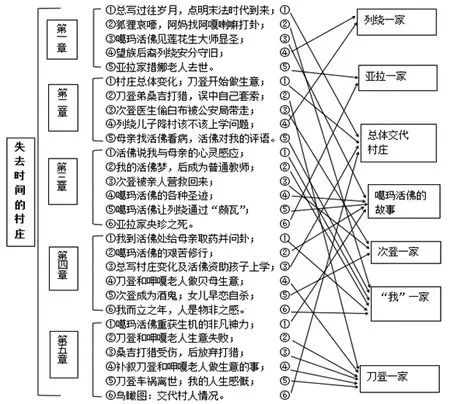

格绒追美的小说也具有明显的空间结构特征,是一种拼图式风格。他的空间-拼图式小说具有共性特征,即都是把叙事链条切分成片段,进行穿插组合,但具体说来又有不同的类型。首先是空间-网状式拼图,这是一种比较复杂的穿插组合形式。格绒追美为什么选择这样的小说写作形式?这与他的小说写作意图有关。他在作品中借人物之口说要“充当村庄时间和历史的记录员”[6]28,这就是说,他要表现的不是一人一事,而是作为整体的村庄历史。他又说在“末法时代”,“时间被分割……整块的时间被一户户人家掰碎……时间无法像水一样流动”[6]13,可见他关于时间的观念首先是空间性的,也是一种整体观。那么,要用小说实现记录村庄时间和历史的创作目的,时间-因果线状叙事很难达到这一意图,而只有采用空间-网状拼图结构模式才能实现,才能更有效地表现某一段时空的真实生活。因为实际情况是,生活中事件之间并不都具有因果关系,也并不都是一件接着一件发生,多数之间联系松散,却都是空间性地并存共生,统一于某一时空的生活之中。比如他的中篇小说《失去时间的村庄》就是采用这种结构方式记录村庄岁月的典型作品。这篇小说共分为5章28节,构造图见图1。

图1 《失去时间的村庄》组合构造图

小说将村庄的故事拆解为28个片段,这些片段穿插组合,错综复杂,呈网状、立体地反映了一个雪域村庄的一段历史时空。这5章28个片段按照小说的排列组合读下去,会发现叙事链条处处被切割、拆解,中间插入了与当前叙事并无多少逻辑关系的其他事件或者人物。比如第一章分为5个小节,第一小节总写过往的牧歌岁月,点明末法时代到来,为故事的展开提供了背景,从空间叙事学的角度讲,这小节就类似于舞台空间布景;第二小节,狐狸哀号,阿妈找阿嘎喇嘛打卦,这是写“我”一家的故事;如果按照时间-因果线状叙事脉络,第三小节应该顺着第二小节写下去,但是这里却发生了叙事的跳跃,转而写噶玛活佛的事迹,传说他曾见莲花生大师显圣;第四小节笔锋一转,又写另外一个家族的事件,曾是望族的后裔列绕安分守旧;第五小节,又写亚拉一家的故事:措娜老人去世。此后几章都是采用这样的片段穿插组合的方式。归纳起来,《失去时间的村庄》共写了7个方面的内容,分别是:“我”一家的故事、次登一家的故事、刀登一家的故事、列绕一家的故事、亚拉一家的故事、噶玛活佛的故事,以及对村庄人事的总体交代。这7个方面内容或者说故事分解成的片段,是这样组合起来的:第一章第二小节、第二章第五小节、第三章第一第二小节、第四章第一第六小节,共六个小节写“我”一家;第二章第三小节、第三章第三小节、第四章第五小节,共三个小节写次登一家;第二章第二小节、第四章第四小节、第五章第二三四五小节,共六个小节写刀登一家;第一章第四小节、第二章第四小节,共两个小节写列绕一家;第一章第一小节、第三章第六小节,共两个小节写亚拉一家;第一章第三小节、第三章第四五小节、第四章第二小节、第五章第一小节,共五个小节写噶玛活佛;第一章第一小节、第二章第一小节、第四章第三小节、第五章第六小节,共四个小节总体交代村庄相关情况。这种数量统计上的实证研究看似烦琐,却很能说明问题。首先我们能够看清这几方面故事的拼贴组合情况,其次,也能区别出这七个方面内容各自在文中所占的比重,也能看出呼应的距离。

这种穿插组合的方式无疑是空间性质的,28个片段拼贴成一幅雪域村庄的生活图画,达到了格绒追美记录村庄历史的写作目的。这种空间-拼图式结构无疑更能反映生活实际,因为生活中的事件并不是一件一件产生,不是一件结束后才产生另一事件,它们往往是同时并存的。这种结构在格绒追美的长篇小说《隐蔽的脸》中有更出色的表现,那是一种更为大型的、复杂的空间-网状式拼图结构。

二、空间-并列式拼图

空间-并列式拼图模式是指一个小说文本中有两条或者多条故事线,这些故事线之间没有主次之分,对于文本都是同等重要;这些故事线之间遵循的不是时间-因果线状逻辑关系,而是一种空间性的并列关系,在文本中形成一幅故事拼图,展示某段时空图景,表达一定思想内容。在格绒追美的小说文本中,空间-并列式拼图又分为正体和变体两种形式,前者指的是在一个小说文本中两条或者多条故事线平行并列推进,互不交叉穿插;后者指的是一个小说文本中的两条或者多条故事线之间呈并列关系,但是在推进过程中又呈现出有规律的交叉穿插。

下面以短篇小说《魔·白桦林·晚霞》讨论空间-并列式拼图的正体。小说由三个小故事即魔、白桦林和晚霞构成,三个小故事讲述的内容分别是:拉桑抛弃了年迈的阿婆,跟着三十多岁的男人桑措私奔了(魔)、娜措和仁青是恋人,因为娜措是麻风病人的女儿,仁青抛弃了她(白桦林)、一位父亲抛弃家人和村庄,选择到大山孤独生活(晚霞)。这篇小说并非讲述一个首尾连贯的故事情节,相反,却由三个并列的小故事构成。三个故事之间不是时间-因果线状逻辑,而是呈现出一种空间性的并列关系。三个小故事之间也没有交叉组合,自始至终都是平行并列,也就是说讲完了一个故事再讲另外一个故事。这种小说结构的方式打破了因果线状故事逻辑,看似松散,但是却让三个呈空间性并列的故事共同服从于一个主题。每个故事原本都是一个完满自足的整体,有自己的结构边界,但是三个故事并列组合又构成了一个新的更大的结构体,产生了新的凝聚力:它们讲述的都是关于逃离、抛弃的主题。毫无疑问,一个故事也能表达这一主题和思考,但是力量却比不上三个类似故事的并列组合。

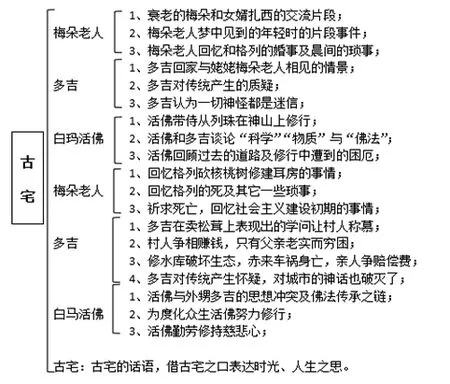

空间-并列式拼图的变体在故事线的排列组合上呈现出有规律的穿插,但几个故事线之间仍旧是并列关系。比如中篇小说《古宅》的结构模式就是空间-并列式拼图的变体。下面图2是《古宅》的组合构造图。

图2 《古宅》组合构造图

小说以多角度第一人称叙事,通过老、中、青三代的心理世界和思想观念的冲突,展示了一幅时空图景,批判了人心堕落的现象,并且力图在传统的佛法心智之学和现代科技物质文明之间找到一条圆融之路。梅朵老人是老去一代的代表,文中她已经衰老不堪了,只是祈求死去,她的梦境中充满了过去岁月的片段回忆;白玛活佛是梅朵老人的儿子,也是传统的代表,他抓紧时光努力修持佛法,度化众生,而对现代科技物质文明持怀疑态度;多吉是年轻一代,是梅朵的孙子,白玛活佛的外甥,他是接受现代科学教育的大学生,对本民族传统产生怀疑,认为佛法及一切神怪都是毫无用处的。古宅是时光的象征,文中将它拟人化,用古宅之口表达对人生、时光的思考。

这里要注意的是在表达上述内容时小说的组合排列方式。为了明确起见,可以将图2的行文推进图简化成这样:

梅朵老人→多吉→白玛活佛→梅朵老人→多吉→白玛活佛→古宅

梅朵老人、多吉、白玛活佛、古宅4条故事线呈并列状排列,只是前三者进行了有规律地穿插组合。这种组合方式明显是一种空间结构形式的布局,这种布局无论是在表达社会生活方面还是在读者阅读体验方面都产生了一种新奇的审美效果。

三、空间-嵌入式拼图

从格绒追美小说创作中归纳出来的第三种拼图模式是空间-嵌入式拼图。这种空间结构模式和前两种不同。空间-网状式拼图通常是以“章”或“部”结构全篇,“章”或“部”下面又分为很多小节,这些小节就是叙事切割的片段,片段之间相互穿插组合,网状、立体地反映某段时空历史。空间-并列式拼图是数条故事线平行并列,或者有规律地穿插的一种空间结构方式,其中的几条故事线属于并列关系。空间-嵌入式拼图是指小说文本本身只有一个故事主线,但在叙事进程中这个叙事主线又被切割成多个片段,这些故事主线片段之间又嵌入了其他事件片段,这些片段丰富了故事主线内容,共同为写作目的服务。

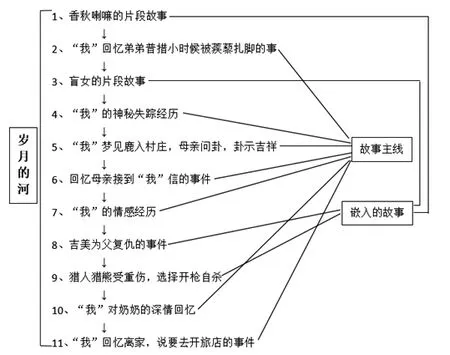

下面以短篇小说《岁月的河》为例进行说明。《岁月的河》没有用“章”来结构作品,只是分成了11个小节,这11个小节也就是将整个叙事拆解出来的11个片段,下图3是整篇小说的组合构造图。

图3 《岁月的河》组合构造图

从上图可以看到,2、4、5、6、7、10、11共7个小节形成了这篇小说的故事主线,这7个小节之间虽然并非因果逻辑关系,但是大体上遵循一种时间线状逻辑。它们呈线状延伸,随着讲述者“我”的回忆会有时序的颠倒,但讲述的都是我们一家的故事。事实上,按照传统的小说写作套路,就这7个小节就已经完成了这篇小说。但是作者在主线故事的讲述进程中又嵌入了香秋喇嘛、盲女、吉美、猎人四个故事片段。必须说明的是,这四个片段并非“我”的回忆,小说中从没有交代过这4个嵌入性故事是“我”的回忆,也就是说它们和主线故事的叙述者并非同一个。这种主线故事中的嵌入看似有些突兀,但却产生了非同一般的叙事效果和审美力量。这种嵌入丰富了文本内容,4个故事片段的嵌入就像4滴新鲜的血液,注入到了故事主线的血管,使整个小说文本更加鲜活;喇嘛的故事、盲女祈祷的故事、复仇的故事、猎熊的故事,里面既有宗教的色彩和虔诚的信仰,也有血腥仇杀的悲剧,还有生存的残酷,这一切和“我”家族的温馨故事融为一体,形成一幅雪域世界的拼图,共同展示一幅岁月流逝的图景。这种嵌入也带来了新鲜的阅读体验,故事的变换避免了阅读过程中的沉闷感。这种空间-嵌入式拼图结构方式背后是一种散文化的形散神不散的思维,更是一种诗意的跳跃式的思维模式。

从上面论述可见,格绒追美小说文本尤其讲究文体形制的创造性运用。他的小说叙事通常不采用时间-因果线状叙事逻辑,而采用空间-拼图式结构模式,将故事线拆解成若干片段,这些片段互相穿插组合,形成一幅时空拼图,表达他对生活的深刻思考。空间-拼图式结构在他的小说中又有不同的类型,比如网状式、并列式、嵌入式等,这些空间结构的方式不但体现了他叙事手法的丰富多样,同时和他文本内容完美结合,互为表里,共同构成了他独具魅力的文本世界。当然他的小说空间结构模式不仅限于本文概括出来并分析的几种,比如他的长篇小说《隐蔽的脸》就是更为复杂的立体的空间结构,《青藏辞典》采用的则是“词典体”空间结构,由于本文篇幅所限,此处不做论述。