巨大型腰椎间盘突出症患者应用椎间孔镜下髓核摘除术治疗的效果观察

2020-11-02杨宇航

杨宇航

(河南省栾川县人民医院骨科 栾川471500)

腰椎间盘突出症(LDH)属于骨科多发病,巨大型LDH 约占LDH 的14.2%,以腰痛、脊柱侧弯、下肢放射痛、肌力减退等为临床表现[1]。对于巨大型LDH 患者而言,保守与微创介入治疗往往效果较差,传统开放手术则创伤大,患者耐受性较差。而小切口椎板开窗髓核切除术属于开放手术的改良术式,是既往LDH 治疗的经典术式。随着椎间孔镜下技术成熟,椎间孔镜下髓核摘除术以其创伤小、术后恢复快等优势逐渐在临床广泛应用,但在巨大型LDH 治疗中报道较少[2]。本研究旨在探讨椎间孔镜下髓核摘除术在巨大型LDH 患者中的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年4 月~2019 年8 月我院85 例巨大型腰椎间盘突出症患者,以随机数字表法分为对照组42 例和研究组43 例。研究组男27例,女16 例;年龄30~71 岁,平均(50.21±10.03)岁;病程5~23 个月,平均(13.60±4.21)个月。对照组男25 例,女17 例;年龄29~70 岁,平均(48.64±9.73)岁;病程6~22 个月,平均(12.99±3.47)个月。两组基线资料均衡可比(P>0.05)。

1.2 入组标准 (1)纳入标准:经CT 及MRI 影像显示椎间盘向后突出超过椎管矢状径≥50%,椎间盘突出超过上、下椎体后上、下缘,诊断为巨大型LDH;均为首次发病、单间隙LDH,或非手术治疗≥3 个月而效果不佳;意识清楚,可正常沟通,签署知情同意书。(2)排除标准:伴腰椎或脊柱不稳者;椎间隙感染致巨大型LDH 者;因严重心肺功能障碍等无法耐受手术者;复发性LDH 者;腰椎滑脱者;凝血功能、免疫系统障碍者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 予以小切口椎板开窗髓核切除术治疗。全身麻醉,取俯卧位,消毒铺巾。C 型臂X 线机定位患者腰椎病变位置,作正中切口(长约5 cm),切开腰背筋膜,剥离椎间板间隙、下缘骶骨棘突肌(沿椎棘突方向进行),拉开切口以建立手术通道。暴露小关节突、病灶间隙上下椎板,从椎板间隙起始处使用咬骨钳咬除关节突内侧与上、下椎板缘1/3,形成一个圆形骨窗,游离韧带,暴露硬脊膜、神经根,明确突出病变,彻底摘除髓核。关闭切口,常规引流。

1.3.2 研究组 予以椎间孔镜下髓核摘除术治疗。俯卧位,U 型软垫悬空腹部,C 型臂X 线机透视下确定腰椎前后位情况,用克氏针标记目标椎间隙水平线、棘突中线等,根据X 线腰椎侧位透视确认安全线。消毒铺巾,使用1%利卡多因局部麻醉,C 型臂X 线机透视下采用18G 穿刺针穿刺,达到术前目标靶点,抽出针芯,置入导丝,然后缓慢拔出穿刺针。穿刺点位置作切口(约0.75 cm),沿导丝置入1 级与2级扩张棒,透视下置入工作套管与3 级扩张棒,抽出1 级与2 级扩张棒,C 型臂X 线机透视确定位置,连接椎间孔内窥镜,使用18G 长针选择性麻醉关节突、椎间盘外层纤维环等处,放置1 级与2 级扩张棒。C 型臂X 线机行腰椎正位透视,明确1 级扩张棒指向靶点,抽出长针导丝,将1 级扩张棒应用骨锤置入靶点。置入工作管道到达靶点后取出靶点处扩张棒,置入内窥镜,持续冲洗,暴露组织结构,用神经根探子沿黄韧带方向拨开组织结构进入硬膜外间隙,咬除(薄头直角椎板咬骨钳)黄韧带,显露神经根、硬膜囊,查看压迫位置与周围神经走向,扩大神经根管,使用髓核钳取出巨大髓核,用射频刀止血。

1.3.3 术后处理 多卧床休息,术后第1 天行直腿抬高锻炼,逐步进行腰背肌功能锻炼、戴腰围下地活动、无腰围下地活动等,坚持功能训练,逐步恢复腰椎功能。

1.4 观察指标 (1)围术期指标,统计两组出血量、手术用时、术后卧床时间。(2)疼痛情况,于术前及术后1 d、7 d 采用视觉模拟评分法(VAS)评估两组疼痛情况,0~10 分,疼痛程度随得分降低而减轻。(3)脊柱稳定情况,于术前、术后3 个月做腰椎X 线检查,测量腰椎曲度、椎间隙高度。(4)腰椎功能,于术前、术后3 个月使用Oswestry 功能障碍指数(ODI)评估患者腰椎功能,ODI 包括提物、疼痛、步行、生活自理等10 个项目,每项0~5 分,总分50分,分值越高,提示腰椎功能越差。

1.5 统计学分析 用SPSS22.0 软件进行数据分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

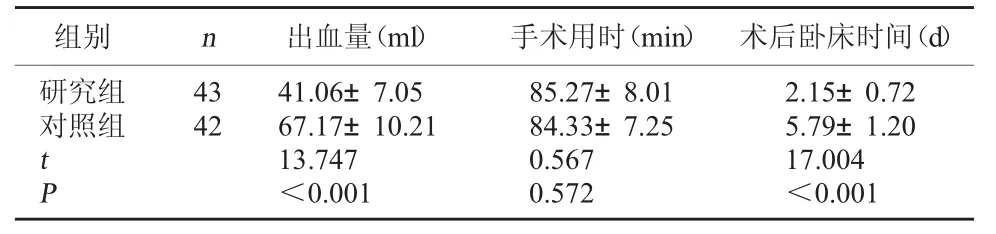

2.1 两组围术期指标比较 研究组出血量少于对照组,术后卧床时间短于对照组(P<0.05);两组手术用时比较无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组围术期指标比较(±s)

表1 两组围术期指标比较(±s)

组别 n 出血量(ml) 手术用时(min) 术后卧床时间(d)研究组对照组43 42 tP 41.06±7.05 67.17±10.21 13.747<0.001 85.27±8.01 84.33±7.25 0.567 0.572 2.15±0.72 5.79±1.20 17.004<0.001

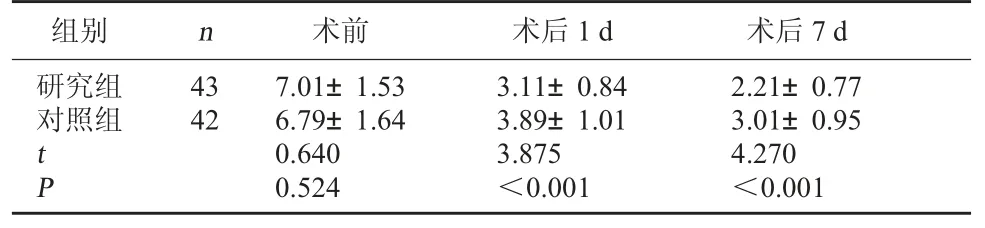

2.2 两组疼痛评分比较 术后1 d、7 d 研究组疼痛评分均低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组疼痛评分比较(分,±s)

表2 两组疼痛评分比较(分,±s)

组别 n 术前 术后1 d 术后7 d研究组对照组43 42 tP 7.01±1.53 6.79±1.64 0.640 0.524 3.11±0.84 3.89±1.01 3.875<0.001 2.21±0.77 3.01±0.95 4.270<0.001

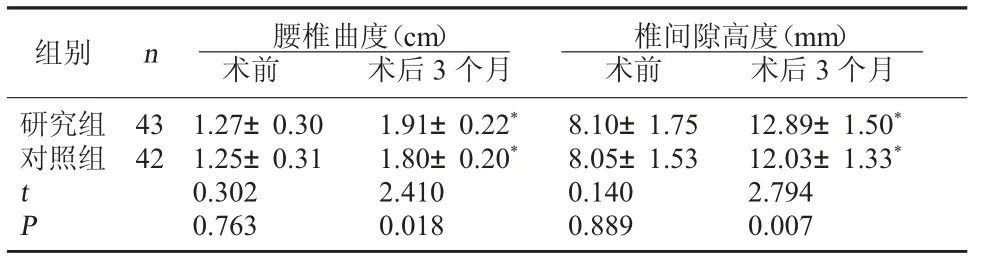

2.3 两组手术前后脊柱稳定情况比较 术前,两组腰椎曲度、椎间隙高度比较无显著性差异(P>0.05);术后3 个月,两组腰椎曲度、椎间隙高度均优于术前,且研究组优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组手术前后脊柱稳定情况比较(±s)

表3 两组手术前后脊柱稳定情况比较(±s)

注:与同组术前比较,*P<0.05。

椎间隙高度(mm)术前 术后3 个月研究组对照组组别 n 腰椎曲度(cm)术前 术后3 个月43 42 tP 1.27±0.30 1.25±0.31 0.302 0.763 1.91±0.22*1.80±0.20*2.410 0.018 8.10±1.75 8.05±1.53 0.140 0.889 12.89±1.50*12.03±1.33*2.794 0.007

2.4 两组腰椎功能比较 术前,研究组ODI 评分为(40.25±3.56)分,对照组为(39.37±4.01)分,组间比较无显著性差异(t=1.071,P=0.288);术后3 个月,研究组ODI 评分为(20.12±5.33)分,低于对照组的(25.27±6.01)分(t=4.182,P<0.001)。

3 讨论

巨大型LDH 患者往往出现持续腰痛与下肢麻木等表现,严重影响患者生活质量。治疗巨大型LDH 关键在于彻底减压神经根,并保留腰椎间盘功能[3~4]。常用的小切口椎板开窗髓核切除术虽可有效减压,但创伤大,不利于术后恢复[5]。随着临床微创外科发展,椎间孔镜下手术得到十足发展,应用在巨大型LDH 患者中能清晰定位需切除的组织,降低术中操作风险,减少创伤,且双极低温射频止血效果确切,能有效降低出血量,同时避免神经根、血管、硬脊膜损伤,维持纤维环完整,利于术后恢复[6~7]。本研究结果显示,研究组出血量少于对照组,术后卧床时间短于对照组(P<0.05),说明椎间孔镜下髓核摘除术能有效降低出血量,缩短术后卧床时间。另外,巨大型LDH 神经纤维环损坏,新生毛细血管可进入纤维环缺损区,导致腰痛,加之术后创伤,患者疼痛明显。而椎间孔镜下髓核摘除术可在术中调整操作深度、通道角度,分辨髓核染色,解除致痛物质,有效减轻术后疼痛。本研究结果显示,术后1 d、7 d 研究组疼痛评分低于对照组(P<0.05),表明椎间孔镜下髓核摘除术可有效减轻患者术后疼痛。

罹患巨大型LDH 后患者腰椎力学结构紊乱,脊柱侧弯,而椎间孔镜下髓核摘除术在椎间孔下方三角置入器械,对骨性结构无明显破坏,可保留脊柱稳定性,进而促进术后腰椎功能恢复。本研究结果显示,术后3 个月研究组腰椎曲度、椎间隙高度优于对照组,ODI 评分低于对照组(P<0.05),证实椎间孔镜下髓核摘除术可改善脊柱稳定,促进腰椎功能恢复。但需注意的是,行椎间孔镜下髓核摘除术要确保穿刺定位准确,且后续操作在椎管内进行,要求术者经验丰富、内镜操作水平高,以提高手术效果。综上所述,椎间孔镜下髓核摘除术治疗巨大型LDH,能减少出血,缩短术后卧床时间,减轻术后疼痛,提高脊柱稳定与腰椎功能,值得临床应用。