具身认知视角下隐喻在诗词教学中的运用

2020-10-26魏良婷

魏良婷

摘要:诗词中的隐喻由于其“隐”而不显,学生难以捕捉丰厚意蕴,诗词鉴赏一直以来都是语文教学中的难点。教师恰当引导学生联系生活经验中隐喻的思维方式,发现隐喻的手法、梳理隐喻的映射关系,可以更好地帮助学生建构新知,生成对诗词的个性化理解,从而提升诗词教学的效率,促进中华优秀传统文化的传承。

关键词:具身认知;诗词教学;隐喻

中图分类号:G712文献标志码:A文章编号:1673-9094-(2020)07C/08C-0036-06

一、引言

从《诗经》的比兴手法,到《离骚》的志寓芳草美人,再到唐诗宋词在山水花鸟中营造出的丰美意境,中国诗词始终体现着中华文化“隐秀”的审美观。人们在品读鉴赏寥寥数十字的诗词作品时,玩味思索,由方寸之间不断拓展延伸,俯仰千里,纵横千古。新型冠状病毒疫情肆虐期间,日本友人发来的一箱箱爱心物资包装上印着“山川异域,风月同天”“岂曰无衣,与子同裳”,深深感动着每一位国人,我们更惊叹于他们用这寥寥数语精当表达出的丰富而无法尽言的情感。正是这种隐喻式的文字,使得人与人之间有着“不着一字,尽得风流”(《诗品》)的超越时空的共鸣与默契。《论语·八佾篇》中,子夏曾问孔子:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。何谓也?”孔子回答,要先有白色底子,然后再修饰。子夏就从老师这种在良好基础条件之上再追求外表之美的隐喻中,感悟到治国的智慧,曰:“礼后乎?”从而得到老师的由衷赞许:“起予者商也,始可与言诗已矣。”阅读诗词,就需要这种在“言有尽”中发现其“意无穷”的“趣味”,才“可与言诗”。

而这种发现需要教师的引导,学生不仅要掌握作为修辞手法的隐喻,还要掌握作为认知思维方法的隐喻。诗词教学中需要不断地引导学生从文字中探索还原、知人论世——从喻体(源域)到(作者生活的)本体(目标域),再由作品思考当下、获得启迪——从喻体(源域)到(学生生活的)本体(目标域)。作者生活的本体(目标域)丰富了阅读者的生活体验(目标域),阅读者在丰富意蕴的诗词中,获得二次审美创造的体验,丰富人生的境遇,从而实现诗词教学在中华优秀传统文化传承中的独特价值。

二、具身认知与隐喻

(一)具身认知

依据认知理论对身体不同的关注程度,有学者将20世纪50年代的认知革命发展至当下具身认知的认知科学发展史,大致划分为第一代(离身)、第二代(具身)的认知科学。依据核心理念的不同取向,认知心理学先后经历了大致三种典型研究范式阶段,即:认知主义、联结主义、具身思潮等。

第一代认知科学以计算主义范式居主导地位,以可计算、符号表征为核心观念。持这类观点的学者并不认为身体会影响到认知的符号表征与计算本质。第二代认知科学的具身理论视角坚持身心一体而非对立,强调身体体验的作用,如生成认知观、情境认知观、隐喻理论等,认同身体及其体验在认知过程中的轴枢作用,强调一个有生命体验的活生生的身体。身体及其体验成为认知过程中不可或缺的构成部分。[1]强调了“人认识世界从自己的身体开始”的观点,认为事物的客观属性离开了我们的感知加工将毫无意义。[2]

具身认知观与中国古代哲学思想不谋而合:身体性与“形神合一”相通,情境性与“天人合一”暗合,生成性与“本地当下”相通。[3]其“近取诸身,远取诸物”的表达式在中国诗词中更为常见——“寒”蝉、“轻”尘、泉眼无声“惜”细流等等,这些精彩的、触动人们心灵的词句,无不是巧妙地将人的细腻而清晰的身体感受与经验融入词句之中,唤醒人们共通的身心感受,引发读者产生“心有灵犀一点通”的心领神会之感。

(二)隐喻

所谓隐喻,是指一个认知域中的概念系统地用于对另外一个认知域中的概念进行表达,这种表达在大多数情况下是自动化的、不被人所意识到的,甚至很多情况下,隐喻化的表达已成为了词的本义,只有通过隐喻,人们才能表达这些概念,如山“脚”(身体范畴表达地理概念)、“重”要(知觉范畴表达价值概念)、贬“低”(空间范畴表达情感概念)。[4]

西方隐喻研究的鼻祖亚里士多德曾指出,隐喻就是用某事物的名称来指称另一事物,其主要功能是装饰,只可用于诗歌,是添加在语言上的一种修辞手法。伴随隐喻研究的拓展,1725年,意大利哲学家和修辞学家维柯(G.Vico)将隐喻与人类的语言乃至思维结合在一起,认为隐喻也有认知功能。Lakoff和Johnson的《我们赖以生存的隐喻》(The Metaphors We Live By)(1980)把隱喻的研究真正纳入认知语言学领域。认为隐喻是从一个具体的概念域向一个抽象的概念域的系统映射,隐喻是思维层面的问题,是思维方式和认知手段,Lakoff称之为概念隐喻。Lakoff用源域(source domain)与目标域(target domain)之间的映射(mapping)以及意象图式(image schemas)来解释隐喻现象,他认为隐喻的本质就是“通过一种事物来理解和体验当前的事物”。[5]隐喻是从一个比较熟悉、易于理解的源域映射到一个不太熟悉、较难理解的目标域。[6]

隐喻不仅存在于语言中,而且也存在于思维与日常行为之中,涉及人类感情、思想和行为的表达方式在不同但相关领域间的转换生成。随着隐喻的研究渐渐从单纯的修辞学扩展到哲学、语言学、符号学、认知心理学等领域,隐喻不再仅仅是一种修辞手法,诗词教学也不能再局限于艺术手法的学习与引导,需要扩展到学生隐喻的思维与表达,“我们赖以思维、行为的概念系统在本质上是隐喻性的”。

可以说,隐喻是借助语言来显现的,语言可以形式多样,丰富多彩,语言只是具备了不同样式的载体,而其背后的隐喻却可以超越种族,跨越时空,与读者共鸣。诗词中的比兴、象征、通感、比喻等,与其说是诗人词人技巧运用浑然天成,不如说是一定历史环境下诗人、词人隐喻思维的自然流露。

三、隐喻在诗词教学中运用的现实困境与缘由

(一)诗词鉴赏浅层化、套路化

由于时代隔阂、文化积淀不足、情感体验匮乏等原因,学生对诗词缺乏深入理解和认同,加之部分教师在所谓“正确答案”面前缺乏深入思考,教学方法单一,诗词鉴赏出现浅层化、套路化,诗词鉴赏成为记忆能力的赛场而非隐喻思维及传统文化的参与。

学生的诗词学习方式普遍局限在人脑与计算机类比、语言理解建立在抽象规则和表征的基础之上的第一代认知科学的框架下。这一方面是由于学生阅历少、体验少所限,阅读诗词时,难以主动调用自身体验参与认知;另一方面是教学情境所限,教师过多强调输送给学生的信息,关注教学资源的整合与呈现,强调信息的刺激给学生带来的反应,忽视了学生的自发地参与。这种方式无法解决诗词鉴赏中的“符号接地问题(symbol grounding problem)”[7]——即诗词语言中的形式符号系统的语义解释具有系统的内在性,应当融合到学生的生活经验、情感体验之中,而不是仅仅寄生于头脑中的符号、诗词鉴赏题。随着信息社会发展,学生拥有的资料丰富,学生能够回答出“杨柳岸、晓风残月”妙在寓情于景,但当教师追问:为什么是寓情于景?这风景美不美?这么美的风景寓的什么情?为什么杨柳、残月就是哀伤,是离情?学生往往因为缺乏这种离情、这种古人送别场景的生存体验,无法调动起黎明之前、周遭混沌不清之时,孤独一人、看不清未来,只有一弯残月相伴的凄凉感受,往往难以真正体验此时“柳”“月”等意象的美妙,学生确实能够回答问题,但是这诗词中的隐喻却没有触动心灵,没有“接地”。

(二)忽视隐喻思维方式的锻炼

隐喻来源于发散性的思维方式,诗词中的名词佳句往往诞生于其令人惊奇赞叹的联想义中,但是这些含混的说不清的感觉,在诗词教学中没有得到应有的重视,教学中往往更重视那些清晰明白的所谓重点字词、书下注释,即课堂常有的一种行为——翻译,含有丰富意蕴的词句也仅仅作为指认修辞来赏析,忽视隐喻中思维方式的锻炼。

在依托“综合高中班语文课程普职融通实施策略研究”课题的调研活动中,笔者对比了普高班、综合高中班及中专班的诗词教学课堂实录之后,发现无论生源情况如何,在语文课堂的诗词学习中,教师更注重引导学生对诗词中起到隐喻效果的相关手法的鉴赏。其区别在于普高班相对更容易引导学生积累诗词意象中的文化内涵,综合高中班及中专班由于考试标准降低、学时较少等多种因素,学生的诗词鉴赏更趋于浅层,能力提升要求过多集中在记忆能力上。这些语文课堂都从修辞的角度对隐喻进行了分析和关注,但是忽略了这些修辞背后发散的、丰富联想的隐喻思维。如“户庭无尘杂”,作者以纤尘不染的居住环境,隐喻了纯粹、恬淡的内心,传递出减法人生的哲理,但是学生缺乏相应的直接经验,如果仅仅翻译诗句的表层意思,不能从陶潜的生活经历及思想变化角度来理解这句诗,学生与诗句就无法产生情感链接,甚至会有些莫名其妙:为什么要写这句?就这种句子也叫优美?就写这样的句子的人也能成为李白、苏轼的仰慕对象?诗词所包含的隐喻思维分析的缺失,必然会导致诗词鉴赏的浅表化,导致诗词鉴赏与学生生活的断层,情感参与的缺席,诗句成了符号的记忆,而非情感参与带来的认识建构、精神成长。

四、具身认知视角下隐喻在诗词教学中的运用与实现

(一)广泛阅读、丰富认知,为产生有意义的联想奠定基础

诗词之美源于作者宣泄于字里行间的寥寥数语迸发着丰厚的情感,所以文字赋予了游离的、个性的、模糊的、含混的、复杂的意蕴,诗词才更耐人回味。美学家朱光潜曾引用苏轼的“独携天上小团月,来试人间第二泉”来说明“小团月”,既有月的圆润可爱,又氤氲着小龙团茶的清沁肺腑,由此说明词的联想意义生发出含混丰富之美。广泛阅读可以帮助学生积累更多的间接经验,打开视野,看到一个词,不会仅仅想到其直指义,或者是仅跟自己生活直接相关的意义,可以更加灵活地感受到诗词隐含的意蕴,读《雨霖铃》时就更容易理解为什么“杨柳岸”有离情的凄苦,而不是清风拂面的愉悦,也不是柳絮繁飞的苦恼。广泛阅读让“具身”变得内涵丰厚,为感受诗词隐喻奠定基础。

(二)有效阅读,让意义走入内心,为感受诗词隐喻提供可能

有效阅读就要避免脚本化行为(Silvan Tomkins)。看到写景就是情景交融、融情于景,资料上写着羁旅行役之苦,不管哪一句都是体现作者的羁旅行役之苦,但内心却没半点波澜,没有思维和情感的参与,这样的诗词鉴赏就成了一种脚本化行为。避免脚本化行为最好的方法就是思维参与。促进思维参与可以帮助学生梳理诗词隐喻中源域和目标域的映射关系,可以采用追問法:真的是这样吗?为什么是这样?这种方法几乎适用于所有的文本阅读,对于积累不足的学生,教师还可创设情境,引导学生还原想象,带入自身体验,发挥自身在作品生命存在中的重要作用,实现阅读的“在场”,“具身”体验为切身感受诗词隐喻提供可能。

隐喻既是修辞更是思维方式,在教学中即使是作为修辞手法鉴赏,也需激发学生情感经验的主动参与。例如在鉴赏《雨霖铃》时,有的教师针对当下信息发达,联系便捷,学生难以领会离别之苦的情况,设计了一场穿越时空、变换场景与角色的关于别离的二维动画,引导学生进入从“执手相看泪眼”到音讯全无的孤寂“经年”,帮助学生想象还原全无音讯、彻底离别的痛苦,收到了良好的教学效果。学生虽没有经历柳永的那种可能死别的生离,但是十几年的成长岁月里,有过各种离别,有过热闹之后的突然冷寂,适当引导学生带着这些经验进入阅读,可以很好地创设本词的阅读情境。“寒蝉”之寒,不是蝉寒,是心的孤独与寒冷,词句巧妙使用隐喻景物,使景物处处带着自己情感认知。“晓风”“残月”凄清孤冷,又从明暗隐喻的角度引人联想到未来的前途暗淡。寒冷、黯淡,这些人们生活中体验过的,带来令人失落、害怕的不舒服的感受,通过隐喻的思维方式,融合交织在词句之中,教师抓住这些感受,创设的晦暗的画面、凄清的场景,便将作者这种一千多年前的细腻情感穿越到当下,引导学生置身于情境之中,体味到秋夜里,离别熟悉的一切,忽入他乡,前程晦暗,薄衾难耐的彻骨凄凉,进而与作者产生共情。

萨特在《什么是文学》中,指出了读者的阅读行为与作品存在之间的关系问题,肯定了读者在作品生命存在中的重要作用。[8]梅洛·庞蒂强调“存在着我的身体所遵循的世界逻辑,并且只有通过它,事物的意义对我们来说才是可能的”,世界的意义就在身体感知中不断地拓展、延伸。[9]调动学生的情感参与,经历作者的情感,引导学生“在场”体验,才是有效阅读真正的开始。

(三)建构框架,沟通诗词隐喻中的目标域和源域,培养思维方式

建构框架,开山引路,沟通诗词隐喻中的目标域和源域,帮助学生梳理这充满创意的、灵感的、混沌的、复杂的、美妙的词句的来路与意图,从而建构诗词鉴赏的方法。中国的唐诗宋词更是堪称隐喻的语料库[10],叶嘉莹认为鉴赏诗词要从两个角度的“兴”出发,“一方面是对作者而言的,一方面是对读者而言的。就作者而言,所谓兴者,自然是见物起兴所引起的一种感发;就读者而言,所谓兴者,则是指读者在阅读时由诗可以兴所引起的一种感发”。[11]这里主要从写作角度,帮助学生置身于作者的“具身”环境,梳理隐喻从何而来:这么多的联想义中,为何偏偏要选择这一个?以此帮助学生生成个性化解读的方法,在将来的隐喻句的鉴赏中,能够主动地探寻诗词背后的哲理,运用隐喻思维方式鉴赏词句,体悟诗词的美妙意境。

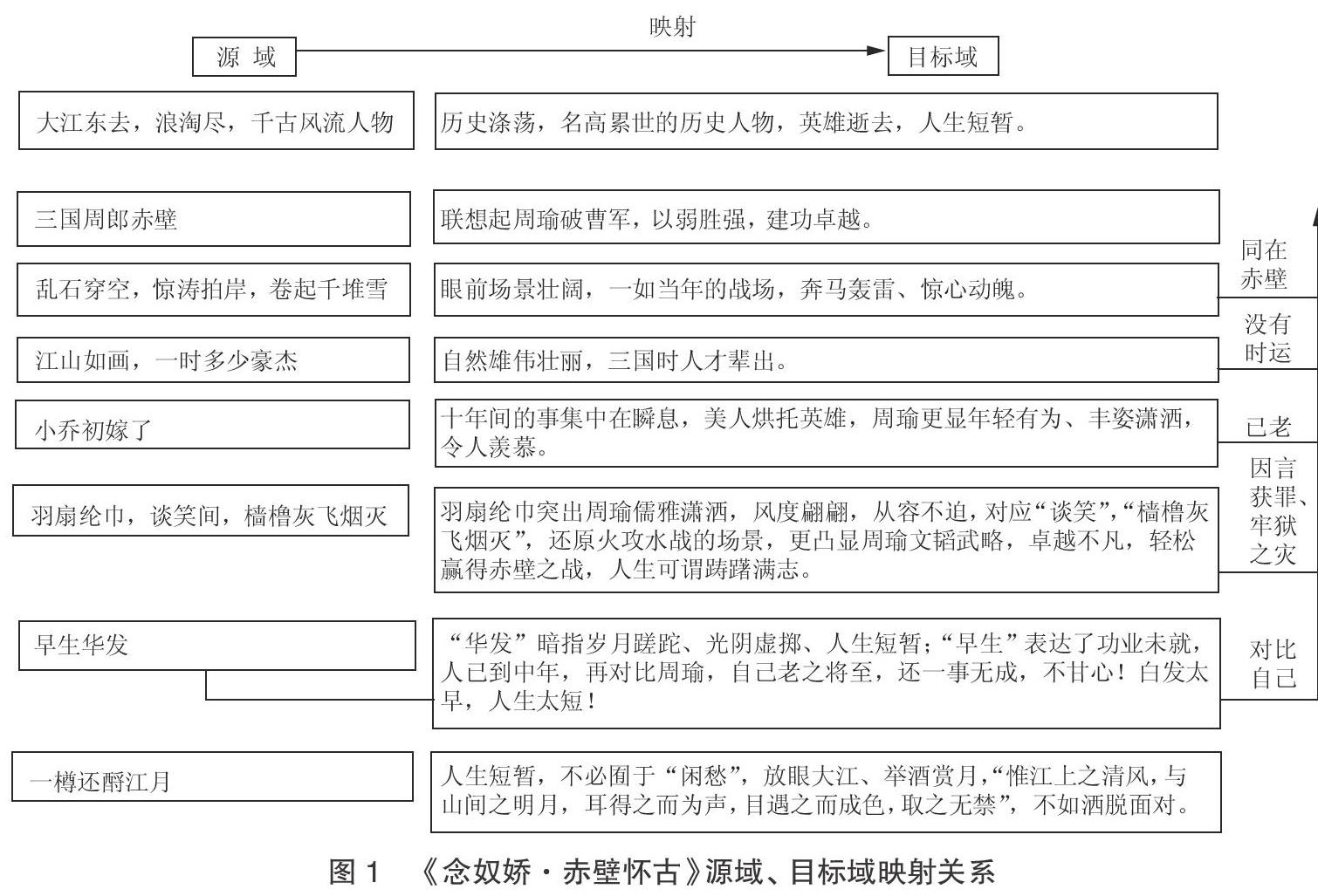

以《念奴娇·赤壁怀古》为例。“江”在我们的体验中可以是开阔,是愁绪,是家乡,等等,每个人的联想都可以不一样。而苏轼的大江,是涤荡,是力量,是岁月。这需要帮助学生梳理整首词的目标域,结合创作背景,探寻苏轼内心到底想表达什么,进而形成鉴赏框架,引导学生顺着创作思路进行作品鉴赏。苏轼因“乌台诗案”谪居黄州,时年已四十有五,功业未就、老大未成,他借眼前之景“大江东去”入词,用“大江”“浪”“淘”这样一组隐喻,写出了历史留下大事件、筛去小事件这样一个事实,感慨历史上的英雄人物曾经风光无限、叱咤风云,终也带着自己的爱恨情仇逝去,进而感慨人生的渺小短暂。词作借追忆周瑜,对比、感慨自身,可梳理源域、目标域映射关系如下图所示。

我们现在看到的源域,是作者过滤、沉淀之后的文字,而这灵感源自于他生活的积淀以及当时灵感迸发,梳理两域映射关系,可以引导学生清晰把握苏轼在词作中所传递的情感。三国往事是一样的,但是作者带着自己的经历和体验(本体),选择了他所想传递的人物和事件,追忆周瑜是隐喻(源域),其中的失意才是正在经历的情感体验,是想要抒发的心志(目标域)。从而引导学生从整体上把握作品,并句句落实、字字推敲,而非支离破碎地记住部分意象,真正实现读懂词作、读懂作者。

五、隐喻在诗词教学中的意义

(一)浸润心理健康教育,让学生更有心

华中师范大学赵海燕提出扩大心理健康教育环境,将教育渗透到各个学科、各项教育之中。[12]借助对诗歌的深入理解,丰富的审美体验,汲取前人智慧,帮助学生树立正确世界观、人生观、价值观,是有效引导学生接受心理健康教育的方式之一。

隐喻引导学生关注细节,提升细腻的感知力,从而成长为一个有心人。“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”“溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央”等等千古流传的诗句,不仅朗朗上口,意境优美,更传递着或旷达洒脱、或执着于理想信念的高贵品质,这对于当下正处于理性思维发展关键期的高中生来讲,是一笔恰时而宝贵的财富。诗词中的“荔枝”隐喻着艰辛的流放生活中的一点甜,漫漫长“路”隐喻理想追求的执着,“宛在水中央”隐喻着理想之难以接近而美好,这些诗词极易与大多数的感受到自己已经长大而又对自己人生缺乏掌控的,敏感而易受挫折的青年学生产生共鸣。隐喻背后的情感与思维一经调动,诗词鉴赏便成为人生经历的互相倾诉,在这种倾诉之中,帮助青年学生实现心理的自我修复,汲取积极阳光的正能量。

(二)触动心灵赏诗词,让生命有感动

读懂隐喻需要有感而发,鉴赏过程也产生词感心动,而“有感动才叫人生”(键山秀三郎)。在学习《念奴娇·赤壁怀古》时,学生联系自己大大小小的挫折,加上也总会被拿来与“别人家的孩子”相比较,感动于原来苏轼那样也会有诸多对自己的不满意,人生不总是一帆风顺,人各有所长,各有所获,汲取旷达的能量;在学习《虞美人》时,学生对比李煜,感悟到自己遇到不顺心的事,还终有过去的时候,人生仍旧充满希望,春花秋月都是自然的馈赠;在学习《归园田居》时,感受到陶渊明的“户庭无尘杂,虚室有余闲”对内心状态的隐喻,明白内心澄澈、心无旁骛、适当放空,也是一种境界。学生带着感动阅读、带着思考把握诗词的哲理,在感动中丰富着生命的意义,让生命更加鲜活有趣。

(三)弘扬中华优秀传统文化,让沟通更从容

诗词,无论是其形式还是其内涵,都以优秀传统文化之实传递着中华优秀文化传统之魂。而诗词本身就是隐喻的。巴克拉得(G.Bachelard)说,诗人的大脑完全是一套隐喻的句法。费尼罗萨(E.Fenellasa)指出,隐喻是自然的揭示者、是诗歌的实质。隐喻是一种“言之有文”的特殊的、蕴涵有深层和表层意义的比喻,可以触探文化的内涵;是语言中对民族文化的发展和变化最为敏感的部分,隐喻特别是概念隐喻有文化传承功能,文化的许多内容通过概念隐喻这种特殊的语言形式世代相传,从而对人的思维方式和行为方式产生影响。

以芳草隐喻为例,从《楚辞·招隐士》中“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”,到汉乐府《饮马长城窟行》“青青河边草。绵绵思远道”,再到唐代白居易《赋得古原草送别》“远芳侵古道,睛翠接荒城”,再到南唐后主李煜的《清平乐》“离恨恰如春草,更行更远还生”,近代李叔同《送别》中的“芳草碧连天”,一直到刘亮程《今生今世的证据》中“草,你要一年年地长下去啊”,芳草,這一表达无处不在、无法消除、恣意生长的思念的隐喻,跨越两千多年,蔓延在中国的文化中,成为人们寄托思绪的传统。而这种“近取诸身,远取诸物”的隐喻思维方式,在诗词中俯拾皆是,中华民族优秀传统文化中诗词这一瑰宝,熠熠生辉。在历史传承的过程中,这些文化意象逐渐形成一种文化符号,具有相对固定性,独特的文化内涵。处于同一文化中的人们对这些隐喻常常心领神会。教学中进行诗词的隐喻分析,可以更好地弘扬中华民族的优秀传统文化。

(四)提升诗词教学效率,让课堂更有趣

诗词中的隐喻分析为诗词教学提供富有生命体验的教学方法,有利于改善传统语文课堂沉闷冗长的诗词教学,改善古诗词教学中缺乏情感触动的现状。隐喻理解的具身动力机制研究认为人们将关于自己身体的认识以各种方式映射到客观世界里,并把那些复杂的、陌生的对象转换成熟悉的、易理解的、已经存在于自身隐喻体系中的对象,从而认识了世界。诗词教学中,引导学生分析诗词隐喻,有助于帮助学生调动自身体验感悟,参与作者的情感经历,实现诗词喻体和生活本体之间的联系,丰富对世界的理解,进而建构个体的认知系统,切实提升诗词教学效率。

隐喻是由源域和目标域构成,隐喻的理解就是建构起源域与目标域之间的映射关系,用已知的结构和意义去构建和理解未知(Lakoff和Johnson)。Zwaan进一步发展相关理论,并提出语言理解的浸入式经历者框架(IEF模型),认为语言理解的本质是经验性的。[13]诗词教学中引入隐喻分析,梳理隐喻来源,匹配意象中的源域与目标域,关注学生诗词阅读的“在场”、读懂与认同,可以更清晰地梳理教学流程,更灵活丰富地运用教学方法,深入推动语文课程教学改革。

语言不仅仅是一种建立在语法规则基础上的抽象符号加工系统,更是一种思维方式,是人们经验、认知、思维、语言、行为的基础,是人类生存的主要的和基本的方式。教师不仅要在诗词作品中梳理隐喻映射关系,更要在唤醒学生经历体验上下功夫,引导学生真阅读,感受语言的委婉、形象,丰富人生体验,并将这种思维方式熟练运用到生活中,切实提升语文课程教学效率,提升学生的语言文字素养。

参考文献:

[1]翟贤亮.从具身认知的基本属性到边界条件: 祛魅与新立[D].长春:吉林大学, 2018(6).

[2]范琪, 叶浩生.具身认知与具身隐喻——认知的具身转向及隐喻认知功能探析[J].西北师范大学学报:社会科学版, 2O14(3).

[3] 翟贤亮.挺身于世界: 探析中国古代心理学思想的具身性[D].长春:吉林大学, 2015(5).

[4]殷融, 苏得权, 叶浩生.具身认知视角下的概念隐喻理论[J].心理科学进展, 2013(21).

[5][美]萊考夫, 约翰逊.我们赖以生存的隐喻[M].何文忠, 译.杭州: 浙江大学出版社, 2015.

[6]盘秋梅.概念隐喻理论视角下的宋词通感隐喻研究——以《宋词三百首》为例[J].黑龙江工业学院学报, 2019(10).

[7]曲方炳, 殷融, 钟元, 等.语言理解中的动作知觉: 基于具身认知的视角[J].心理科学, 2012(6).

[8]萨特.萨特文论选[M].北京:人民文学出版社, 1991.

[9]梅洛·庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京: 商务印书馆, 2001.

[10]冯晓虎.隐喻——思雏的基础篇章的框架[M].北京:对外经济贸易大学出版社, 2004.

[11]叶嘉莹.清词论丛[M].石家庄: 河北教育出版社, 1997.

[12]赵海燕.高中生心理健康状况调查及对策研究[D].武汉:华中师范大学, 2007(5).

[13]孙艳芳.阅读中不同施事者对视角选择的影响[D].石家庄:河北师范大学, 2008(4).

责任编辑:夏英