山东省农村某地区60岁以上人群年龄相关性耳聋与耳鸣的关系

2020-10-14艾毓张华樊兆民许清安王海波

艾毓 张华 樊兆民 许清安 王海波

随着年龄增长导致的感觉减退中,听力下降最为常见。年龄相关性耳聋(age-related hearing loss,ARHL)即伴随年龄增长的相关病理生理改变所导致的听力损失[1]。通常表现为听阈升高,噪声环境下言语分辨率降低,声源定位能力及中枢声信号处理能力下降[2]。在我国老年听力残疾人群的致残原因中,ARHL占66.87%,是老年人听力障碍的主要致病原因[3]。已有研究证实ARHL可以导致认知能力下降,增加痴呆症、阿尔茨海默症及抑郁症等疾病的发病风险,从而增加社会负担[4,5]。

耳鸣指在没有外界声刺激时产生对声音的感知,为听觉系统疾病常见的主观症状之一。其病因多种多样,耳源性、代谢性、神经性、血管性及心理相关的等疾病均可能导致耳鸣,其产生原因可能为综合性因素所致。

本研究旨在调查中国北方农村居住60岁以上ARHL人群持续性耳鸣的发生率,探讨该人群持续性耳鸣性别及年龄的关系,分析该人群持续性耳鸣是否影响纯音听阈。

1 资料与方法

1.1 研究对象

调查山东省阳谷县2021名60岁以上成人(男873人、女1148人),所有受试者均为农民,否认噪声暴露史,自调查时过去半年内,安静环境下耳鸣持续存在定义为持续耳鸣。所有受试者均进行纯音测听检查,诉及持续性耳鸣患者进行耳鸣频率匹配检查,纳入标准:耳科疾病史、传导性耳聋、混合性耳聋、非年龄相关性的听力下降、不对称听力下降及不可靠结果均被排除。最终纳入1863人(男801人,女1062人),年龄60~93岁,平均年龄71.16±5.07岁。将所有受试者分为3组:60~69岁年龄组(798人,平均年龄66.93±1.64岁)、70~79岁年龄组928人,平均年龄73.16±2.60岁和80岁以上年龄组137人,平均年龄82.99±3.10岁。所有受试者均签署知情同意书。本研究得到了山东大学附属山东省耳鼻喉医院伦理委员会的批准。

1.2 研究方法

1.2.1 纯音测听 使用GSI-61听力计,气导耳机为TDH-39,骨导耳机为B-71,测试前依据ISO 389进行校准。使用下降法分别测试气骨导纯音听阈。纯音测听检查在当地乡镇卫生所提供的安静诊室(环境噪声≤30dB A)中进行。

1.2.2 耳鸣匹配 使用GSI-61听力计给声,分别进行频率匹配和响度匹配。首先进行频率匹配,再在此基础上进行响度匹配。当无法得到纯音匹配结果时给予窄带噪声或白噪声匹配。所有受试者在听力学检查前均使用电耳镜检查外耳道及鼓膜,并清理外耳道。

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 耳鸣发生率

在所有纳入的1863名受试者中,共有174人(9.34%,283耳)诉及耳鸣。在诉及耳鸣的174名老年人中,109人诉及双侧耳鸣,占耳鸣老年人群的62.64%;其余65人为单侧耳鸣,占耳鸣老年人群的37.36%。在诉及单侧耳鸣的受试者中,有38人诉及左耳鸣,占耳鸣老年人群的21.84%,略多于右耳鸣(27人,15.53%)。

根据WHO听力分级标准(0.5、1、2、4 kHz均值),将受试者听力水平分为正常、轻度耳聋、中度耳聋、重度耳聋及极重度耳聋[6]。所有受试者的听力水平及不同听力损失受试者的耳鸣发生率见表1,随着听力损失的加重,耳鸣的发生率呈上升趋势,但通过计数资料的非参数检验,统计量z=-0.411,P=0.681,差异无统计学意义。随着听力损失程度的加重,耳鸣的发生率逐渐升高,但通过计数资料的非参数检验,差异无统计学意义。

表1 不同听力损失级别耳鸣例数及占比(人/%)

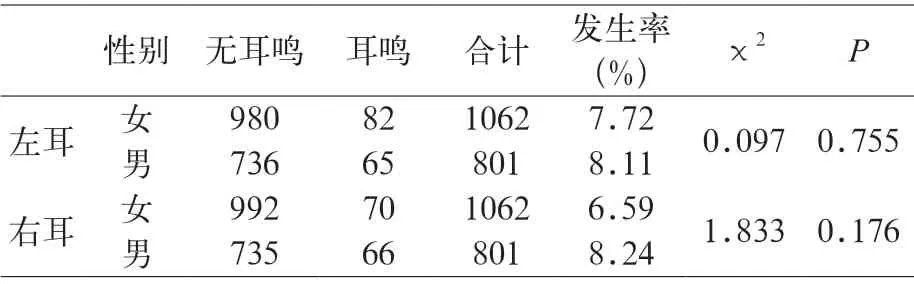

表2 不同性别60 岁以上ARHL 人群耳鸣发生率

表3 不同年龄组ARHL 人群耳鸣发生率

2.2 耳鸣频率的特点

该人群中所有诉及持续性耳鸣的受试者均进行了耳鸣频率匹配和响度匹配,发现其诉及的耳鸣声以高调的蝉鸣音为主。其中,88.96%(252耳)患耳的耳鸣频率为中高频纯音(4~8 kHz),仅有10.95%(31耳)患耳的耳鸣频率为低频纯音(0.25~0.5k Hz)。

2.3 性别差异对持续性耳鸣发生率的影响

表2总结了不同性别左耳鸣及右耳鸣的发生率。女性受试者双耳耳鸣发生率均低于男性,但通过卡方检验,该差异无明显统计学意义,因此,该人群中,男性同女性的双耳耳鸣的发生率均没有显著差异。

2.4 年龄对耳鸣发生率的影响

不同年龄组持续性耳鸣发生率见表3。所有受试者中耳鸣发生率为9.29%,其中,60~69岁年龄组9.77%诉及耳鸣;70~79岁年龄组9.05%诉及耳鸣;80岁以上年龄组8.03%诉及耳鸣。随着年龄的增长,持续性耳鸣的发生率呈现轻微下降趋势,无明显统计学差异。

2.5 耳鸣对纯音听阈的影响

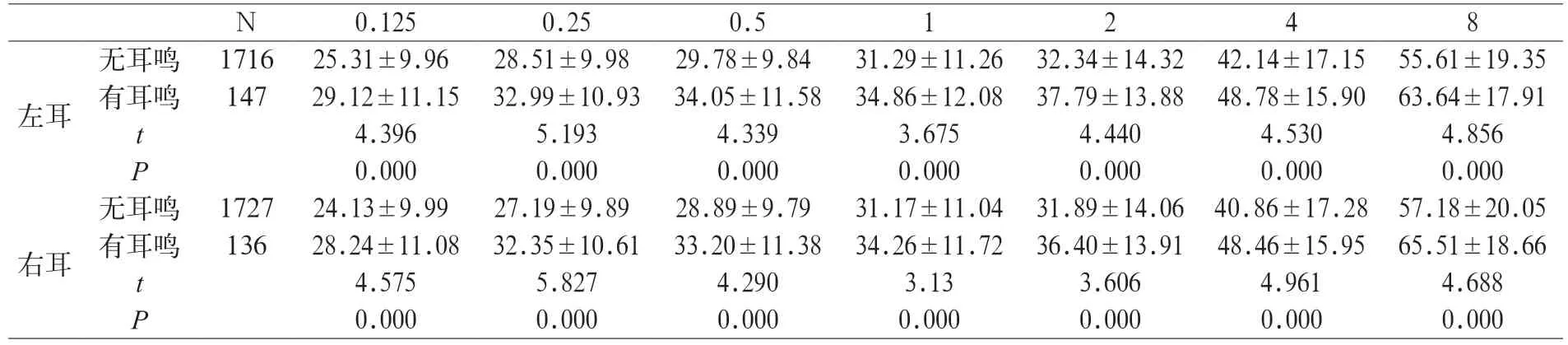

耳鸣组与无耳鸣组双耳纯音听阈均随着频率的升高而升高。两组中低频(0.125~2 kHz)均为轻度听力下降;4~8 kHz频率范围,无耳鸣组表现为中度听力下降,耳鸣组表现为中重度听力下降。且耳鸣组双耳各频率听阈均明显高于无耳鸣组双耳各频率听阈,结果具有统计学意义(见表4)。

3 讨论

Schuknecht[7]将年龄相关性耳聋分为以下4类:(1)感音型年龄相关性耳聋:由Corti器的退行性病变所致,主要表现为高频陡降型听力损失;(2)神经型年龄相关性耳聋:由螺旋神经节数目减少所致,主要表现为言语识别率的降低及稳定听力损失;(3)血管型年龄相关性耳聋:耳蜗血管纹退行性病变所致,主要表现为所有频率纯音听阈均升高;(4)耳蜗传导型或机械型年龄相关性耳聋:没有明显的病理变化,可能由于基底膜弹性变差所致,主要表现为缓降型听力损失。Schuknecht等[8]对年龄相关性耳聋的分类进行了重新修订,指出耳蜗血管纹退行性病变为年龄相关性耳聋的最主要的病理改变;而感音细胞数目的减少很可能不是最重要的年龄相关性耳聋的病理分型。

3.1 60岁以上人群耳鸣发生率

迄今为止,已有研究调查了该人群耳鸣发生率。但各研究的结果并不一致。Lasisi等[9]报导尼日利亚60岁以上成人的耳鸣发生率为14.1%;Michikawa等[10]报导日本的65岁以上人群耳鸣的发生率为18.9%;Sindhusake等[11]报导该人群耳鸣发生率为24%~45%;徐霞等[12]报导江苏省60岁以上成人的耳鸣的发生率为29.6%。本研究中60岁以上人群持续性耳鸣的发生率为9.34%,低于其他学者报导的耳鸣发生率。这可能同以下几方面有关:(1)调查人群不同。本研究中受试者来自山东省农村,其职业均为农民,没有噪声暴露史;(2)纳入标准不同。本研究主要是探讨ARHL和耳鸣的关系,传导性耳聋、混合性耳聋、非年龄相关性的听力下降、不对称听力下降及不可靠结果均被排除,该纳入标准排除了患有其他耳科疾病。而已有研究证实,听觉传导通路的任何病变均可导致耳鸣,中耳炎、梅尼埃病、前庭神经鞘瘤、突发性耳聋等耳科疾病是导致耳鸣的常见原因[13];(3) 对于耳鸣的定义不同。上述研究中对耳鸣的定义为“过去的一年中曾经发生过耳鸣”,而本研究调查的持续耳鸣的定义为“自调查时过去半年内,安静环境下耳鸣持续存在”。综合以上三方面的因素,本研究的耳鸣发生率较低并不与其他研究结果相违背。

3.2 耳鸣的音调特点

黄魏宁等[14]报导北京市>60岁耳鸣患者中高调耳鸣占71.9%;徐霞等[12]的研究中,66.8%诉及高调耳鸣。上述研究中高调耳鸣均占该人群耳鸣患者的大多数,本研究中88.96%的耳鸣频率为中高频纯音(4~8 kHz),高频耳鸣占比略高于上述研究。这可能是由ARHL的听力学特点所致。ARHL通常表现为听敏度的下降及言语理解能力的降低,其纯音听阈随着频率的升高阈值升高。Schecklmann等[15]研究表明,耳鸣频率同最大听力损失频率一致,认为耳鸣为一种填充现象,以弥补听力损失。本研究中受调查人群为ARHL人群,其耳鸣患者最大听力损失频率为4~8 kHz,为中重度的感音神经性耳聋,因此,本研究受试者多数表现为高频耳鸣。

3.3 耳鸣和性别及年龄的关系

对于耳鸣和性别的关系,各研究结果不一致。有的研究认为男性耳鸣发生率高于女性[16];Hyung-Jong Kim等[17]研究表明女性耳鸣发生率高于男性;然而,还有研究认为耳鸣的发生同性别无关[18,19]本研究男性和女性耳鸣发生率无明显差异,同后者一致。有学者认为这些结果之间的差异可能是由于不同国家的各性别噪声暴露量或压力不同所导致[17]。

目前,部分研究表明耳鸣发生率随年龄增长而增长[16]。Fujii[19]调查了45~79岁人群耳鸣发生率,发现随着年龄的增长,耳鸣发生率呈升高趋势;徐霞等[12]调查了江苏省1149名60岁以上老年人,发现随着年龄的增长,耳鸣发生率呈上升趋势;然而另有研究表明尽管耳鸣发生率随年龄增长而升高,但在60~69岁出现拐点,Shargorodsky等[20]研究中频繁耳鸣的发生率随年龄增长而增长,在上述年龄达到峰值(14.3%);韩林等[21]研究表明以70岁为界,耳鸣和年龄负相关。Hyung-Jong Kim[17]研究发现,随着年龄增长,耳鸣发生率升高,但是,通过多因素logistic回归分析并没有发现年龄同耳鸣相关的证据。本研究中,随年龄的增长,耳鸣的发生率呈现轻微下降趋势,但无明显统计学差异。已有研究和本研究结果不同,可能是由于耳鸣的发生是多因素综合的结果。每个研究的受试者人群不同,耳鸣的影响因素也不相同。

3.4 耳鸣和听力损失的关系

表4 耳鸣组和无耳鸣组ARHL人群各频率(kHz)听阈平均值及标准差

已有研究证实听力损失是耳鸣产生的主要因素之一。耳鸣通常被认为是听觉剥夺后的神经可塑性反应[22]。Sindhusake等[11]研究中,诉及耳鸣人群及语言频率PTA(0.5、1、2 kHz)及高频PTA(4、6、8 kHz)均明显高于无耳鸣人群。我们的研究中,耳鸣组的患耳各频率听阈较无耳鸣组各频率听阈明显升高,同上述研究基本一致。

综上所述,本调查基于中国北方农村60岁以上的ARHL人群,该人群持续性耳鸣的发生率为9.34%,且同性别无关。随着年龄增长,持续性耳鸣发生率呈下降趋势,但没有统计学意义。和无耳鸣相比,有持续耳鸣ARHL患者的听敏度下降。然而,耳鸣的发生是多因素综合作用的结果,仍需收集更多的临床数据,分析各种风险因素对该人群耳鸣的影响,从而为其耳鸣的预防提供更充分的证据。