7种药剂对茭白胡麻叶斑病的田间防效研究

2020-10-14杨凤丽沈瑛瑛

杨凤丽,宓 盛,沈瑛瑛

(1.德清县农业技术推广中心,浙江 德清 313200;2.德清县舞阳街道农业技术推广服务中心,浙江 德清 313200)

茭白(Zizania latifolia)属禾本科、菰属,别名茭笋、茭瓜、茭首、菰菜等,是多年水生草本植物[1],在浙北地区广泛种植。近年来,随着栽培面积的增加,茭白常年连作,偏施氮肥,加上管理不当,胡麻叶斑病普遍发生,已经成为茭白上最严重的病害之一,高发年份80%以上田块、90%以上叶片发病,造成产量减少、品质降低,严重制约着茭白产业的发展。

茭白胡麻叶斑病病原为菰长蠕孢菌(Helminthosporiun zizaniaeNishik.),属半知菌亚门真菌菰长蠕孢菌[2],主要为害叶片,初期叶片上出现黄褐色小斑点,病斑周围伴有黄色晕圈,后期病斑颜色变深并连成大的斑块,浙北地区7—10月发病,高温、高湿条件下,十分有利于病害的发生和流行,对当地主栽双季茭白模式的秋茭影响很大。目前防治茭白胡麻叶斑病的药剂偏少,一是在茭白上登记的药剂较少,由于长期连续施用,药剂抗药性增强,防治效果不理想;二是一些防治效果较好的药剂易出现不同程度的药害,如嘧菌酯、苯甲·嘧菌酯、唑醚·氟酰胺等[3-4]。为了进一步探索防治胡麻叶斑病的安全高效药剂,本试验选择了几种目前当地市场上防治胡麻叶斑病的主流药剂进行田间防效研究。

1 材料和方法

1.1 试验地点

试验在德清县舞阳街道双燕村进行,前茬为茭白,肥力上等,土壤为黏质土。

1.2 供试材料

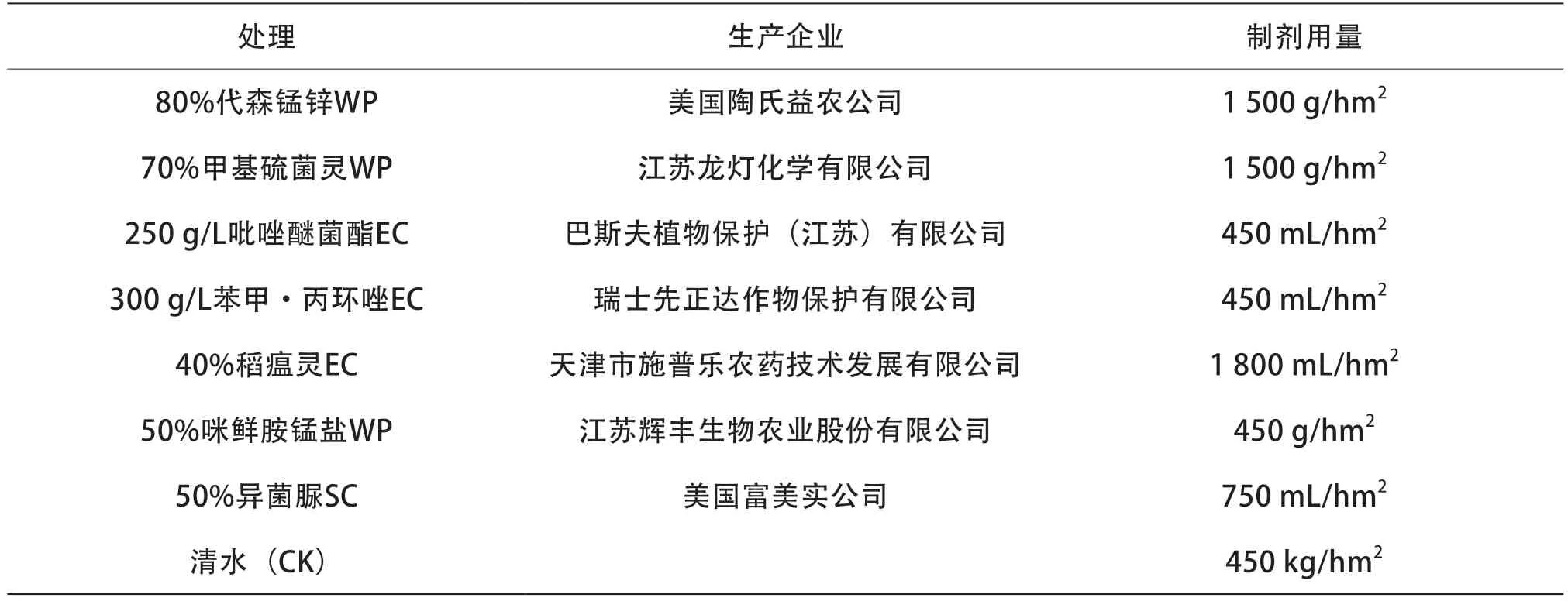

供试药剂及其生产单位见表1;供试作物:茭白,品种为双季茭白龙茭2号。

表1 供试药剂和用量情况

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计

试验设8个处理,其中试验药剂7个处理、清水空白对照1个处理,每个处理重复3次,共计24个小区,每个小区面积70 m2,随机排列。茭白于2019年4月2日把2018年做好标记的茭白种苗直接挖取种墩,用刀切开单株,移栽到育苗田,单株定植,7月11日定植于大田,行距1.1 m,株距0.6 m,每667 m2定植1 000丛。试验田品种、播种期、栽培管理方式等因素均相同。各处理药剂用量见表1。

1.3.2 施药时间和方法

共施药2次,其中第1次施药时间为2019年9月5日(天气多云),7 d后(9月12日,天气多云)第2次施药,此时茭白处于分蘖后期,田间胡麻叶斑病处于发病初期,施药方式采用背负式电动喷雾器(蓝艺3WBD-16L)喷雾,植株叶片均匀喷透,清水用量450 kg/hm2。

1.4 调查项目及方法

田间调查4次,分别为施药前病情基数调查(9月5日)、第1次施药后7 d(9月12日)、第2次药后7 d(9月19日)、第2次药后14 d(9月26日)防治效果调查。每小区采用对角线五点取样法,每点2丛,每丛调查全部叶片,以每张叶片上病斑面积占整个叶面积的百分率分级。

分级方法:

0级:无病斑;

1级:病斑面积占整片叶面积的1.0%以下;

3级:病斑面积占整片叶面积的1.1%~5.0%;

5级:病斑面积占整片叶面积的5.1%~15.0%;

7级:病斑面积占整片叶面积的15.1%~25.0%;

9级:病斑面积占整片叶面积的25.1%以上。

病情指数=∑(各级病叶数×相对级数值)/(调查总叶数×9)×100;防治效果=[1–(药剂处理区施药后病情指数–药剂处理区施药前病情指数)/(空白对照区施药后病情指数–空白对照区施药前病情指数)]×100%[5]。

在试验期间,通过目测密切观察茭白田间生长性状,开展药剂对作物安全性调查。

1.5 数据处理

采用DPS数据处理系统对防治效果进行Duncan新复极差法(DMRT)差异显著性分析。

2 结果与分析

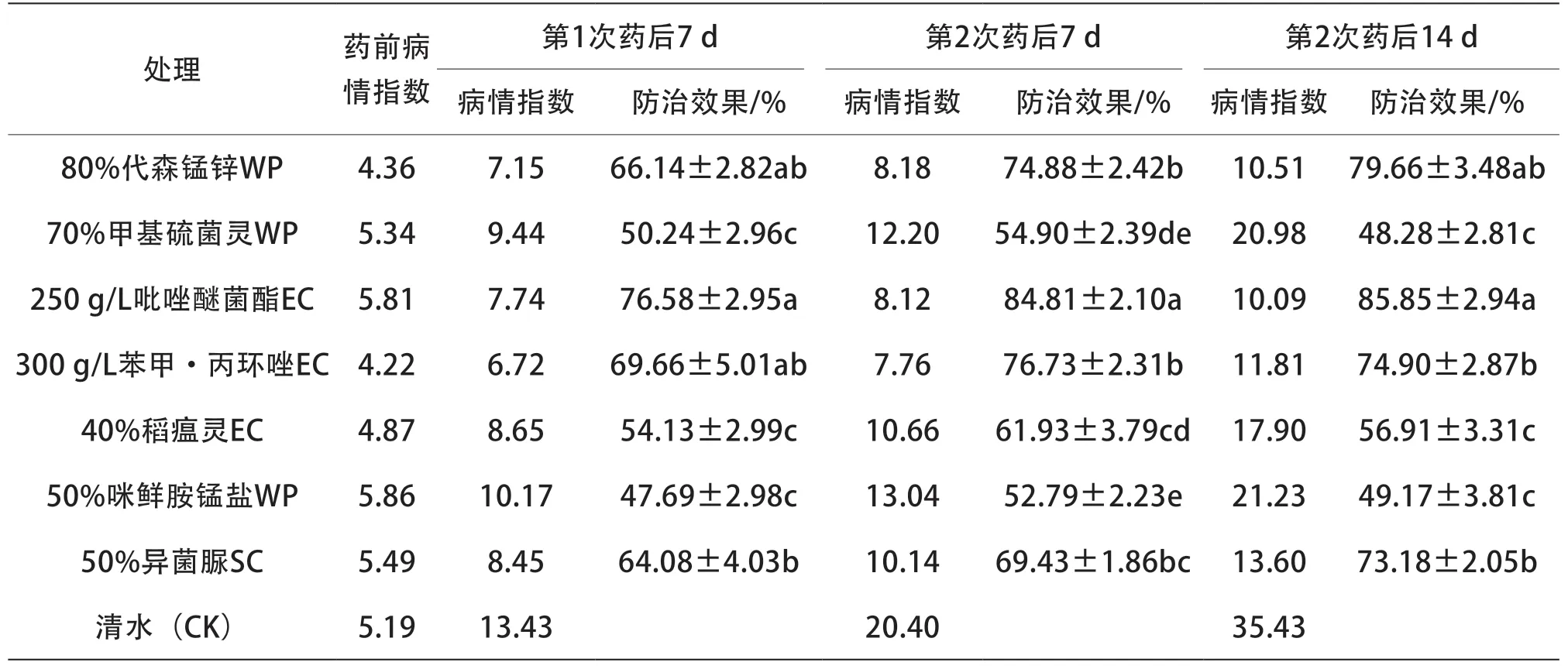

2.1 第1次药后7 d防治效果

田间试验结果表明(表2),7种供试药剂对茭白胡麻叶斑病均有不同程度的防治效果。第1次药后7 d,250 g/L吡唑醚菌酯EC防治效果较突出,平均防治效果为76.58%;80%代森锰锌WP、300 g/L苯甲·丙环唑EC、50%异菌脲SC处理防治效果较好,平均防治效果均在64%以上,且3个处理间均无显著性差异;70%甲基硫菌灵WP、40%稻瘟灵EC、50%咪鲜胺锰盐WP处理防治效果不太理想,平均防治效果均在55%以下,且3个处理间无显著性差异,但均显著低于其他处理。

2.2 第2次药后7 d防治效果

各处理防治效果均有不同程度的提升。250 g/L吡唑醚菌酯EC平均防效最高,达84.81%,与其他6个处理均有显著性差异;80%代森锰锌WP、300 g/L苯甲·丙环唑EC防治效果稍好,平均防治效果在74%以上,稍高于50%异菌脲SC,但这3个处理间无显著性差异;70%甲基硫菌灵WP、40%稻瘟灵EC、50%咪鲜胺锰盐WP处理防效不佳,其中50%咪鲜胺锰盐WP平均防效仅为52.79%。

2.3 第2次药后14 d防治效果

随着病情的进一步扩展,各处理防治效果升降不一,250 g/L吡唑醚菌酯EC和80%代森锰锌WP防治效果较好,且两处理间无显著性差异;300 g/L苯甲·丙环唑EC和50%异菌脲SC两个处理防治效果尚可,均与250 g/L吡唑醚菌酯EC有显著性差异,但与80%代森锰锌WP无显著性差异;70%甲基硫菌灵WP、40%稻瘟灵EC、50%咪鲜胺锰盐WP这3个处理防治效果较差,平均防治效果均有所下降,且这3个处理之间无显著性差异,与其他4个处理均有显著性差异。

2.4 对茭白安全性观察

据试验期间观察,所有供试药剂在本试验药量应用范围内对茭白未产生不良影响,茭白生长正常,分蘖和孕茭正常,对其他病虫害和非靶标生物等未见明显不良影响,表明该试验条件下,供试药剂对于茭白生产较安全。

3 结论与讨论

2019年下半年田间胡麻叶斑病发生较为普遍,为本研究提供了十分有利的试验环境,通过7种主流药剂对胡麻叶斑病的田间防效试验,明确了不同药剂对胡麻叶斑病的田间防治效果及安全性。试验结果表明,第1次用药7 d后,除250 g/L吡唑醚菌酯EC外,其他药剂防治效果均不太理想,连续用药2次7 d和14 d后,250 g/L吡唑醚菌酯EC防治效果较为突出,且持效期较长;300 g/L苯甲·丙环唑EC在第2次药后7 d防治效果达到峰值,仅次于250 g/L吡唑醚菌酯EC,药后14 d稍下降;80%代森锰锌WP和50%异菌脲SC在第2次药后14 d发挥稳定,表现出较长的持效性,其中80%代森锰锌WP 防治效果比250 g/L吡唑醚菌酯EC稍差,但两者之间无显著性差异;70%甲基硫菌灵WP、40%稻瘟灵EC和50%咪鲜胺锰盐WP这3种药剂因在当地连续多年使用,抗药性明显,防治效果不理想,持效期上无优势,不推荐施用。

从试验结果来看,2次用药效果普遍好于1次用药,7种药剂最高防效为85.85%,由于茭白特殊的生理特性,对很多药剂比较敏感,目前生产上药剂选择面十分有限,施药时虽为发病初期,但病情指数已经偏高,造成防治效果普遍不高。结合本次田间试验,速效性和持效期最好的是吡唑醚菌酯,苯甲·丙环唑次之,这2种药剂均具有较好的保护、治疗和内吸活性[6];代森锰锌作为一种优良的保护性杀菌剂,防治效果明显优于其他同类杀菌剂,且不易产生抗药性[7];异菌脲属保护性杀菌剂,兼具有一定的治疗作用[8]。苍涛等[9]研究表明,虽然苯甲·丙环唑田间防治效果较好,但在茭白分蘖后期至孕茭期施用,会出现茭白植株矮化、分蘖减少、茭白皱缩等药害现象,导致产量减少或商品性不佳,而在茭白分蘖前期之前施用,则无药害出现,因此苯甲·丙环唑在茭白生产过程中要谨慎使用。根据药剂特性,考虑到茭白孕茭的特殊生理机制,在实际生产应用中,防治胡麻叶斑病应综合考虑到茭白生长时期(孕茭期严禁用药)、药剂种类(保护性和治疗性药剂相结合)、药剂剂量(不能超剂量)等因素,在未发病或发病初期,建议首选吡唑醚菌酯、代森锰锌或其复配制剂,异菌脲可作为轮换药剂备用;为延缓抗药性,多种药剂要交替使用,同时为保证农产品安全,施药时应严格遵守农药安全间隔期。

表2 各处理对茭白胡麻叶斑病防治效果