北京高校留学生社会文化适应研究*

2020-09-28王佶旻袁嫩嫩

王佶旻, 王 琳, 袁嫩嫩

(北京语言大学评价院 新东方出国考试事业部 北京语言大学评价院)

一、引 言

根据教育部数据显示,北京高校本科来华留学生人数于2017年已达23862人次,学历生的日益增多使得我国留学生教育转向复合型结构,迎来跨越式发展。来华留学生是架起国家之间友好交往的桥梁,是中国对外形象传播的使者。来华留学事业得到国家政府奖学金的大力投入,是独特的服务国家的战略资源。留学生在华学习、生活中面临的跨文化适应以及对中国文化的认同等问题尤其重要。

文化适应是国际留学生在异域文化中面临的首要问题,他们需要在新的社会文化中,逐渐接受主体文化的某些重要元素,同时又不完全丢弃自身原有的文化元素。早期学者进行的跨文化研究,主要围绕移民群体的心理健康问题和负面情绪,(1)杨红军.来华留学生跨文化适应问题研究[D].华东师范大学博士学位论文,2005.20世纪80年代开始从动态角度进行多学科的文化适应研究。社会文化适应的概念由Searle和Ward于1990年明确提出,他们将跨文化适应分为心理适应和社会文化适应。(2)Searlea,W.& Ward,C.The Prediction of Psychological and Sociocultural Adjustment during Cross-cultural Transitions[J].International Journal of Intercultural Relations,1990,(14).心理调整的过程和结果称为心理适应,行为调整的过程和结果称为社会文化适应。因此,留学生的社会文化适应,就是留学生学习和运用东道国社会文化知识和技能的过程,并非个体心理的负面表现或对环境变化的心理调整和应对。我们将国际留学生产生不适的原因,归结为对东道国文化知识和技能的不了解,这就意味着留学生可以采取进一步的补救行动,如以跨文化适应的训练和准备等来克服不适问题。

关于来华留学生的文化适应研究集中在以下几个方面:第一,现状调查。雷龙云等研究表明来华留学生的社会文化适应问题总体并不严重。(3)雷龙云,甘怡群.来华留学生的跨文化适应状况调查[J].中国心理卫生杂志,2004,(10).第二,影响因素研究。陈慧认为隐私观念适应、语言适应、社会支持适应等影响留学生适应北京的学习和生活(4)陈慧.在京留学生适应及其影响因素研究[D].北京师范大学博士学位论文,2003.。孙乐芩等的研究表明与中国文化距离越大,社会文化适应水平越高(5)孙乐岑,冯江平,林莉,黄筱衫.在华外国留学生的文化适应现状调查及建议[J].语言教学与研究,2009,(1).。第三,应对策略研究。杨军红提出无差别的“趋同管理”(6)杨军红.若干留学大国的留学生辅助项目研究[J].外国教育研究,2005,(5).。针对北京留学生的研究主要有亓华等人的系列国别研究和王祖嫘的实证研究(7)亓华,李秀妍.在京韩国留学生跨文化适应问题研究[J].青年研究,2009,(2);王祖嫘.北京高校留学生跨文化适应实证研究[J].中国高教研究,2016,(1).。本研究从语言和文化教育的角度出发,紧密结合北京的特色文化,立足北京高校留学生的社会文化适应研究和留学生辅助项目,以期为北京高校留学教育和管理提供参考。

二、研究方法

(一)研究问题

1.北京高校留学生的社会文化适应概况。

2.北京高校留学生的性别、年龄、国籍、来京留学时间、是否去过其他国家、对北京文化的了解程度、汉语水平以及留学动机等8个因素是否影响他们的社会文化适应。

(二)研究工具

研究采用问卷调查法,有中英文版本,内容包括被试的个人信息、社会文化适应量表和留学动机量表。其中,“社会文化适应量表”借鉴Ward & Kennedy的问卷并结合北京文化(8)Ward,C.& Kennedy,A.The measurement of sociocultural adaptation[J].International Journal of Intercultural Relations,1999,(23).,编制20道题目,分为生活适应(6道题)、人际交往适应(7道题)和文化理解适应(7道题)三个维度。生活适应指的是留学生能否在北京顺利地进行日常生活,包括能否找到爱吃的食物、买东西、住宿、乘坐交通工具、适应北京气候、离开家人独自在北京生活、保持健康等问题。人际交往适应关注的是留学生能否在北京进行正常的人际交往,包括与中国学生交朋友、与其他外国人交朋友、参加社交活动、面对盯着你看的人、使别人理解自己、和不同种族的人交流等问题。文化理解适应则是指留学生是否能够正确理解具有北京特色的文化,包括理解北京的口音和方言、北京人的幽默和笑话、京剧、喝茶、当地礼仪、四合院和胡同的美等问题。该量表被试得分越高,表明其在北京的社会文化适应遇到的问题越多。此外,“留学动机量表”共10道题,涵盖了经济、学术、就业、个人兴趣、家庭原因等方面的内容,被试得分越高,表明其留学动机越强。两个量表均采用李克特五度计量方法。

(三)研究对象

本研究向北京语言大学、首都师范大学、北京师范大学、北京科技大学、北京理工大学等高校的来华留学生共发放问卷200份,回收有效问卷176份。

研究对象的基本信息分布具体如下:(1)性别,男生78人(44.32%),女生98人(55.68%)。(2)年龄,18~22岁有79人(44.89%),23~26岁有52人(29.55%),27~30岁有45人(25.57%)。(3)国籍,亚洲95人(53.98%)、欧美47人(26.7%)、非洲34人(19.31%)。(4)来京留学时间,1~6个月有46人(26.14%),7~12个月有40人(22.73%),13~24个月有51人(28.98%),25个月以上有39人(22.16%)。(5)出国经历,去过其他国家有61人(34.66%)、未去过其他国家有115人(65.34%)。(6)对北京文化了解程度,不了解的有43人(24.43%),一般的有84人(47.73%),了解的有49人(27.84%)。(7)汉语水平,按照HSK等级划分,将HSK1级、2级和3级归为初级152人(86.36%),HSK4级和5级归为中级19人(10.80%),HSK6级归为高级5人(2.84%)。

三、研究结果与讨论

(一)整体现状

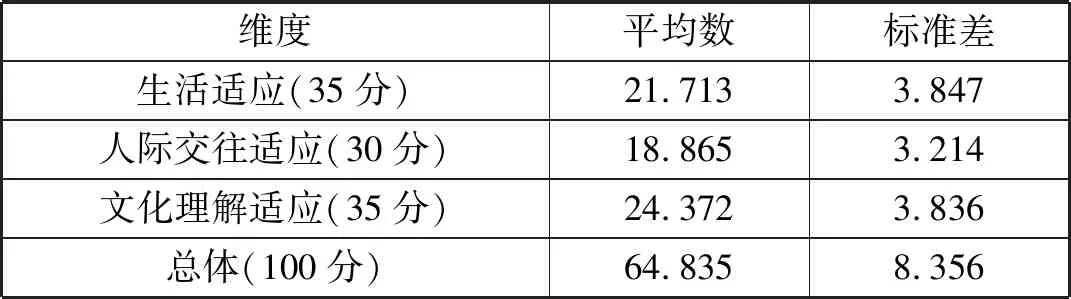

北京来华留学生的社会文化适应整体状况为64.835±8.356,总分为100分,处于中等水平,其中,文化理解适应方面得分最高,说明北京来华留学生在文化理解上遇到的困难最多(见表1)。

表1 社会文化适应现状(N=176)

北京来华留学生的社会文化适应困难程度整体属于中等水平,所有被试当中,没有选择社会文化适应不存在困难的。其中,文化理解适应困难最多,而量表中关于文化理解部分的题目主要涉及北京的方言和北京的特色文化。来华留学生独自在异国他乡生活和学习,语言是他们要面临的第一障碍,语言的不畅通阻碍了他们对东道国日常生活和学习的适应过程,必然影响他们与东道国的有效交往,从而影响他们对东道国文化的理解。但这并不是说,汉语水平好的留学生,对北京文化的理解就一定适应得更好。北京话虽和普通话很像,但仍属于方言的一种,具有自己独特的语言特色和词汇,即便留学生汉语水平很好,也做不到完全准确地理解北京话。而北京的特色文化通常都具有悠久的历史和地方特色,即便是中国学生,也不一定可以欣赏、接受、理解北京文化,更不用提远道而来的留学生了。

(二)影响因素

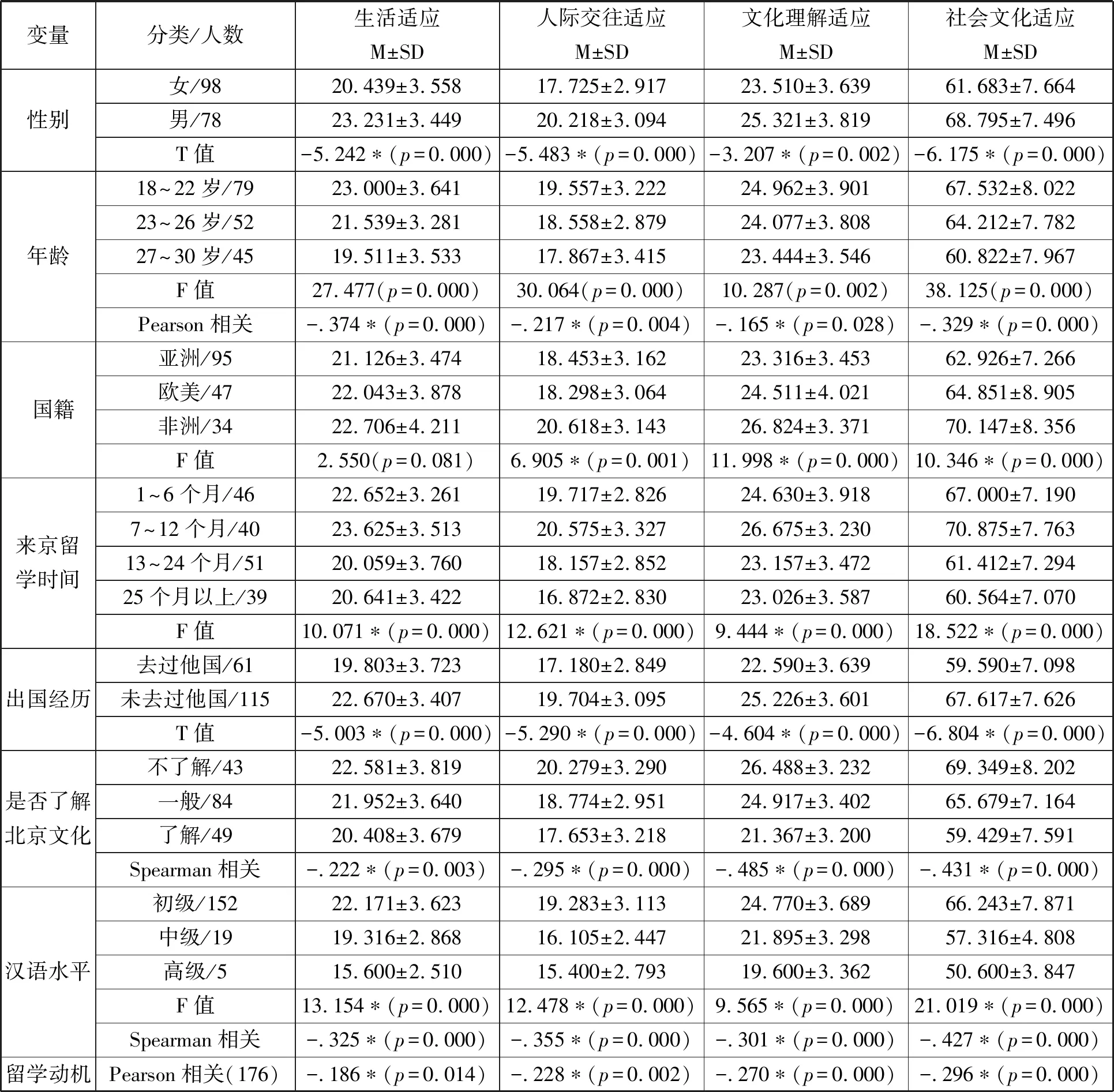

选取北京来华留学生的性别、年龄、国籍、来京留学时间、是否去过其他国家、对北京文化的了解程度、汉语水平以及留学动机等8个变量来探究社会文化适应的影响因素(见表2)。

表2 社会文化适应在八个变量上的显著性差异和相关分析结果

注:*p<0.005

1.性别

性别在社会文化适应的三个维度上均有显著性差异,且都是男生得分显著高于女生,这说明男留学生在社会文化适应方面比女留学生遇到的困难更大,女留学生的社会文化适应情况好于男留学生。造成这种差距的原因,主要有以下几方面:首先,相对于男生,女生可以更好地利用来自周围的支持。在遇到困难时,男生更倾向于独自解决问题,而女生则更有可能去主动寻求外界帮助,从而较快解决遇到的问题。其次,通常来说,在面对外来文化时,女生会比男生更具有主动性与积极性,这也会对她们更好地适应留学国家的社会文化起到促进作用。

2.年龄

被试的年龄集中在18~30岁之间,年龄在社会文化适应的三个维度上均有显著性差异。相关分析结果显示,年龄与社会文化适应呈负相关关系,即来华留学生的年龄越大,其社会文化适应得分越低,也就是遇到的困难越少。这主要是因为在这个年龄范围内,随着年龄的增大,留学生的生活经验逐渐丰富,对外界的接受程度也在逐渐提高,能够更加深刻地理解不同文化之间的差异。从年龄对社会文化适应三个方面的相关程度也可以看出,年龄主要影响的是同生活经验有紧密联系的生活适应,而对文化理解适应则只有极弱的相关。

3.国籍

国籍在人际交往适应和文化理解适应上差异显著,在生活适应上差异不显著。从整体来看,亚洲的来华留学生在社会文化适应上得分最低,遇到的问题最少,其次是欧美的留学生,非洲的留学生遇到的问题相对较多。这与以往研究中的关于文化距离这一调节变量的结果一致。在跨文化适应的过程中,生活环境和文化情境的变化给人带来压力时,母语文化与当地文化的差异性会起到调节的作用,这种差异性就是文化距离。文化距离的假说预测当旅居者的文化与居住国的文化距离越大,他们的跨文化适应就越困难。本研究的结果与之一致,同北京文化距离近的亚洲留学生,社会文化适应明显好于其他两组留学生,而欧美学生由于自身性格较为开放,因此社会文化适应程度也比较好。来自文化距离相对较远的非洲留学生,则在社会文化适应方面遇到较多困难。

4.来京留学时间

来京留学时间在社会文化适应的三个维度上均有显著性差异,其中来京7~12个月的留学生,面临的社会文化适应问题最多,来京12个月以上的留学生,遇到的社会文化问题比较少。旅居者在面对一种新的文化时,通常要经历蜜月期(honeymoon)、危机期(crisis)、恢复期(recovery)和适应期(adjustment)4个阶段。本研究的结果显示,来京6个月以内的留学生社会文化适应得分略低于来京7~12个月的留学生,这是因为他们还处于社会文化适应的蜜月期,对新鲜的文化和环境充满了好奇;但又高于来京12个月以上的留学生,这是因为刚到新的文化和生活环境中还是有很多困难和不适的。来京7~12个月的留学生,遇到的社会文化适应问题最多,说明他们正处于社会文化适应的危机期。而来京12个月以上的留学生,社会文化适应情况明显好于来京12个月以内的留学生,这是因为来京12个月以上的留学生已经基本熟悉新的生活和文化,开始逐步进入了社会文化的恢复期和适应期阶段。

5.出国经历

出国经历在社会文化适应的三个维度上均有显著性差异,没有去过其他国家的来华留学生面临的社会文化适应问题更多。这主要是由于去过其他国家的留学生,对可能遇到的社会文化问题,已经有了一些心理准备;而首次出国的留学生,通常会对可能遇到的问题预估不足,造成困难程度较大。

6.是否了解北京文化

来京前对北京文化越了解的留学生,得分越低,社会文化适应程度越好。在来京前对北京文化有一定的了解,会使留学生对在北京可能遇到的社会文化问题具有一定的预见性,从而在遇到问题时,更加快速地调整好心态,面对问题、解决问题。因此,对北京越了解的留学生,就越能更好地适应北京的生活和文化。

7.汉语水平

汉语水平在社会文化适应的三个维度上均有显著性差异,相关分析结果显示,汉语水平与社会文化适应呈负相关关系,即来华留学生的汉语水平越高,其社会文化适应得分越低,也就是遇到的困难越少,尤其表现在人际交往适应方面。这是因为,语言是人际交往和沟通的前提条件,来华留学生的汉语水平越高,越能准确地表达自己的思想和需求,也就可以更快地适应北京的文化和生活。虽然北京话是一种方言,但与普通话基本类似,若留学生的汉语水平高,对北京话的理解能力自然也就高,只有当遇到个别北京话特有的词汇时,才会出现理解困难的情况。

8.留学动机

留学动机整体偏高(36.880±5.966),与社会文化适应呈负相关关系,即来华留学生的留学动机越强,感受到的社会适应难度越低。留学动机中包括经济、学术、就业、个人兴趣和家庭等方面的内容,留学动机强的学生,往往具有更强的主动性和有针对性的目标,更愿意了解北京的文化,从而更好地适应在北京的生活。

四、建 议

研究将上述8个变量进行二元logistic回归分析,结果显示,除了汉语水平之外,其余变量均为来华留学生社会文化适应的危险因素。这说明,在社会文化适应的过程当中,语言这种必不可少的变量并不会造成很大的社会文化适应困难,反而是诸如对北京文化的了解程度之类的变量更影响着社会文化适应程度。因此,开展留学生辅助项目,以帮助来华留学生更好地适应新的学习和生活环境十分重要。基于此,提出如下建议:

(一)完善留学生日常生活服务

在来京前对北京进行一些了解,对留学生之后在北京的生活是有帮助的。因此可以在留学生入学前就为他们提供相关资料,帮助他们缓解对未知环境的不安情绪。针对初入学的来华留学生,应该将重点放在留学生的日常生活相关问题上。相对于其他城市,北京高校的硬件条件基本处于中上水平,可以满足留学生的一般需求。因此,北京的留学生辅助项目重点不必放在提高留学生的生活水平上,而应该放在如何教会留学生运用已有的硬件设施。各高校可编写入学指导手册给留学生,内容应涉及日常生活中的具体细节,比如,如何利用校内设施;如何利用学校周边的交通工具;在哪里可以买到日常生活用品等,也应该包括怎样在线选课,学校里通常会有哪些活动等能够保证留学生顺利开展学业的信息。这些事情正是初来乍到的留学生最关心的问题,帮助他们解决这些问题,可以有效减轻他们的心理压力,增强对学校的心理认同感。

(二)组织文化交流,丰富课余生活

当前我国高校的留学生管理制度基本处于隔离管理状态,来华留学生与中国学生的宿舍和食堂分开,他们除了学习上有交集之外,生活上基本完全隔离。有的高校甚至连上课的地方都分开。当然,这种做法确实为留学生管理方面提供了不少方便,但同时阻碍了留学生与本国学生的接触,不利于社会文化适应。因此,各高校可以举办一些文化活动,为留学生和本国学生搭建互相了解的平台,帮助留学生扩大自己的社交圈,方便留学生在学习生活中遇到问题时,可以向本地学生寻求帮助,有利于进一步适应北京的生活。还可以引导留学生深入北京的大街小巷,在北京人民的日常生活中体会真正的北京文化,融入本地生活中。

(三)发展留学咨询服务,培养专职管理人员

国外高校的留学生咨询服务会设立专门的咨询人员,为留学生的学习和生活提供指导。而我国高校的留学生咨询服务通常并不是专职人员,其职责也仅限于向留学生传达学校政策、组织活动、宣传中国文化、处理涉外事务以及收集留学生信息等内容,并没有从个体层面关注留学生遇到的困难。来华留学生的任课教师,特别是语言辅导教师,流动性很大,也无法完全了解留学生的心理状况和遇到的问题。因此,需要发展留学生咨询服务,设立专门帮助留学生解决生活和学习中遇到问题的留学顾问,培养具有跨文化思维的管理人员。

(四)加强以学校为主体、社会为助力、政府为支持的完善体系

来华留学生目前在中国能接触到的环境还是以校园为主,接触社会大环境的渠道比较少,导致他们对中国的社会、政治、经济等认识较少,甚至存在一些错误的观念。这是因为很多人普遍认为留学生的管理与服务工作只是学校的事情,但实际上,留学生辅助项目的建设是一个长期的、持续的项目,需要全社会的支持和参与。形成一个以学校为主体、社会积极参与、政府大力支持的留学生辅助项目体制,才能更好地管理留学生、服务留学生,帮助留学生认识和适应中国的社会文化大环境。