气管切开联合经皮内镜下胃造瘘术对重型颅脑损伤患者预后的影响

2020-09-27朱理辉杨烨玮陈卫挺桂培根张鹰吴正茂张群峰罗勇

朱理辉,杨烨玮,陈卫挺,桂培根,张鹰,吴正茂,张群峰,罗勇

(1.南华大学附属第二医院 重症医学科,湖南 衡阳 421001;2.台州市中西结合医院 重症医学科,浙江 温岭 317523)

近年来,随着城市化与道路交通的发展,颅脑损伤的发病率逐年上升,根据世界卫生组织的推测,2020年后,颅脑损伤将成为影响人类健康及导致残疾的主要原因,将给患者及家属带来沉重的经济负担[1]。 重型颅脑损伤常并发肺部感染,重型颅脑损伤患者由于创伤所引起的脑功能障碍,导致生理性气道保护机制受损,常伴有气道不畅或误吸综合征、低氧血症,所以必须建立人工气道以改善患者氧合[2]。此外,患者处于急性应激状态,代谢分解活跃,能量消耗增加,营养支持在此时就显得十分重要。近年来,随着重型颅脑损伤研究的深入,发现气管切开可以改善氧合,缩短呼吸机使用时间,促进患者更快实现自主呼吸,同时能够更有效地改善患者神经功能[3]。在营养支持方面,国内外普遍采取鼻胃管行肠内营养输注。但长期卧床的颅脑损伤患者鼻饲容易发生反流性食管炎、吸入性肺炎等并发症。相对于鼻肠管鼻饲,经皮内镜下胃造瘘术(percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG)可通过胃造瘘管行胃肠减压,经小肠管进行肠内营养,同时可减少误吸,最终改善患者预后[4]。因此,本文对比40例颅脑外伤患者是否接受气管切开联合PEG,观察2 种治疗方案对重型颅脑损伤患者预后的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2017年1月—2018年12月南华大学第二附属医院ICU 的颅脑外伤患者40例。其中,男性37例, 女性3例;年龄18 ~73 岁,平均47 岁。入选标准:年龄18 ~75 岁,全部患者伤前均体健,入院时GCS评分3 ~8 分,CT/MRI 满足重型颅脑损伤诊断标准,意识障碍不能自主吞咽。所有患者具有行PEG适应证,且排除相关禁忌证。两组性别及年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

所有患者行重型颅脑损伤常规治疗,予以早期手术(24h 内)后行抗感染、营养脑神经、止血、预防应激性溃疡、对症支持处理。在血压等生命体征平稳的情况下,分别对两组患者做相应处理。

1.2.1 经皮气管切开术患者取仰卧位,常规皮肤消毒后行皮肤麻醉,作1.0 ~1.5 cm 切口,待切开皮肤后穿刺针向剑突方向斜行穿刺,随后拔除针芯置入导丝,将扩管器置于气管开口处扩至适度大小,置入气管套管,予以吸痰及吸氧处理,最后将气管套管固定。

1.2.2 PEG患者术前予以镇静、镇痛,取平卧位,常规消毒皮肤、戴手套、助手持胃镜经口逐步插入胃内,充分暴露胃窦部,确定穿刺点后,用2%利多卡因局部麻醉,持套管针逐层穿刺胃壁,胃镜下引导置入导丝,将胃造瘘管沿导丝逆行经胃壁穿出皮肤,确定长度和位置后,拔出胃镜,卡夹固定胃造瘘管。再次经胃造瘘管置入小空肠管,在胃镜引导下顺利将空肠管置入幽门远端55 cm 处。

1.2.3 鼻胃管置管按常规护理方法经鼻腔插入鼻 胃管。

1.2.4 气管插管术常规喉镜下气管插管术。

1.3 观察指标

入院28 d 后分别观察患者的肺部感染率、总蛋白和白蛋白变化,统计两组患者GCS 评分>8 的例数。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS 18.0 统计软件,计量资料不符合正态分布,以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,比较采用秩和检验;计数资料以例(%)表示,比较采用χ²检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肺部感染情况

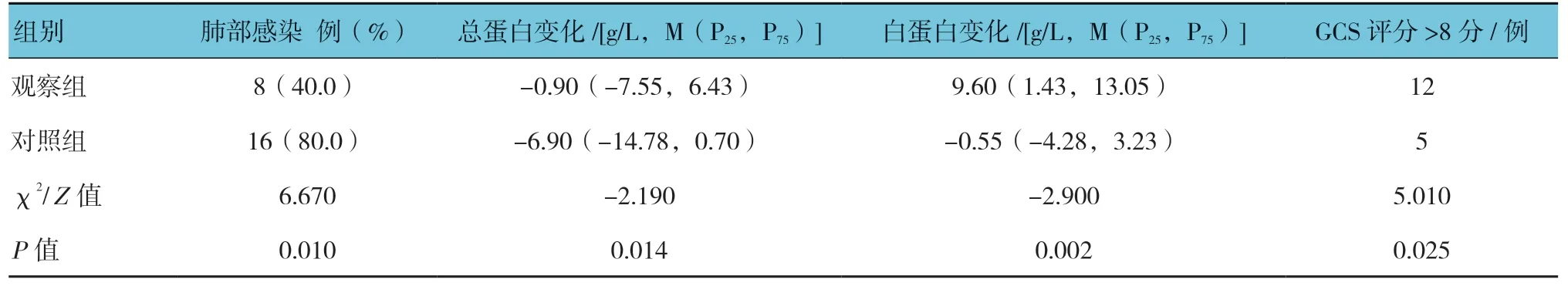

28 d 后两组患者均有肺部感染发生,观察组肺部感8例(40%),对照组肺部感染16例(80%),两组比较,差异有统计学意义(P<0.05),对照组肺部感染率高于观察组。见表1。

2.2 血清总蛋白和白蛋白的变化

两组患者28 d 后血清总蛋白均有下降,对照组血清总蛋白下降程度与观察组比较,差异有统计学意义(P<0.05),对照组血清总蛋白下降幅度大于观察组。两组患者28 d 后血清白蛋白均呈上升趋势,观察组上升程度与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05),观察组血清白蛋白上升程度大于对照组。见表1。

2.3 脑功能恢复情况

统计两组患者入院28 d 后GCS 评分>8 分的例数。观察组患者28 d 后满足GCS 评分>8 分有12例,对照组5例,差异有统计学意义(P<0.05),观察组多于对照组。见表1。

3 讨论

表1 两组患者28 d 后各项指标的比较 (n =20)

重症颅脑损伤患者多存在不同程度的意识障碍和气道保护性反射损害,且脑损伤多对机体构成较为严重的应激刺激,患者经常出现下丘脑功能障碍,大量儿茶酚胺被释放到血液中,肺血流动力学紊乱,导致脑性肺水肿[5],气道自洁能力降低,极易发生肺部感染,加重病情,影响预后。早期加强气道清洁有利于减少肺部感染。相比气管插管,气管切开有利于降低患者误吸率,便于及时排痰,减少肺部感染,控制病死率[6]。

入住重症监护病房的颅脑外伤患者,由于中枢系统受损、意识认知障碍、神经源性呕吐、神经元性胃肠功能紊乱等其他严重并发症,导致营养摄入困难,营养风险增加。营养不良可加重原发疾病,引发更多并发症,积极合理的营养支持尤为重要[7]。重型颅脑损伤患者早期应急反应导致整个机体分解代谢增加,糖代谢和脂肪代谢紊乱,蛋白大量分解,若此时启动持久可靠的肠内营养,可以满足机体高代谢需要,减少蛋白质流失,对患者病情恢复具有重要意义。目前临床上一般采用鼻胃管喂养。但鼻胃管管腔易发生堵塞,患者鼻饲过程舒适度差。并且由于鼻胃管破坏正常的贲门功能而经常发生胃食管反流,频繁的反流易导致吸入性肺炎[8]。有研究显示,长期留置鼻胃管的患者,均有不同程度的食管、胃黏膜损伤糜烂,反流性食管炎的发生率高达67.2%[9]。在本研究观察组28 d 后肺炎感染例数为8例(40%);而对照组中,28 d 后肺炎感染例数为16例(80%),多于观察组。

GAUDERER 等[10]在1980年首先报道PEG。该技术经过不断的改进与完善,目前已经相对成熟,且被各地医院广泛应用。PEG 相比于传统外科胃造瘘操作便捷,麻醉简单,在ICU 病房床边即可实施,对患者创伤小,减少患者痛苦。本研究中观察组患者接受PEG,使得肠内营养输注得以稳定进行,血清白蛋白上升程度大于对照组。此外,气管切开联合PEG 治疗能够改善患者脑功能恢复情况,观察组患者28 d 后GCS 评分>8 分例数为12例,多于对照组5例。

综上所述,气管切开联合PEG 治疗效果确切,有利于患者的气道管理,并减少住院期间肺炎发生率。提供持续可靠的肠内营养支持,可改善患者的预后。