高速铁路CRTS Ⅲ型先张法预应力混凝土轨道板平面度演化规律

2020-09-27王梦王继军黄兴启张大伟

王梦 王继军 黄兴启 张大伟

(1.中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所,北京 100081;2.山东高速铁建装备有限公司,山东潍坊 262603)

轨道板是板式无砟轨道的重要组成部分,起到承受并传递列车荷载、提供扣件接口、保持轨道几何形位等作用。为适应我国复杂多样的气候环境条件,提高结构耐久性,CRTS Ⅲ型板式无砟轨道主要采用双向先张法预应力混凝土轨道板[1-4]。工程应用中,个别线路曾出现轨道板平面度超差问题,增加了轨道板及钢轨精调的难度和工作量。

针对轨道板平面度超差问题,文献[5-6]建立了轨道板-模板一体化计算模型,研究了预应力施加、截面弹性模量差异、混凝土收缩、养护阶段温度梯度等对轨道板预制平面度的影响;文献[7]进行了养护过程中静置时间、升温速率、恒温温度、降温速率对轨道板翘曲变形的影响试验;文献[8]开展了模具设置反向预拱度对轨道板翘曲变形的控制试验;文献[9]开展了温度、支撑位置等对轨道板平面度测试结果的影响试验。

由于预应力、混凝土收缩徐变等因素的综合作用,轨道板平面度处于动态变化过程中,以往研究中对轨道板平面度随时间的演化规律研究相对较少。本文通过轨道板外形尺寸长期监测,探讨了轨道板平面度经时演化规律,以期为后续工程轨道板平面度控制提供参考。

1 监测方案

1.1 监测板型

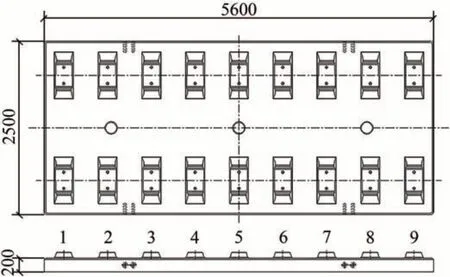

CRTS Ⅲ型先张法预应力混凝土轨道板主要有P5600,P4925 和 P4856 三种,其中 P5600 轨道板(图 1)应用最广泛,三种轨道板中其长度最长,最易发生平面度超差,因此选用P5600轨道板进行监测。

图1 P5600轨道板示意(单位:mm)

1.2 监测方法

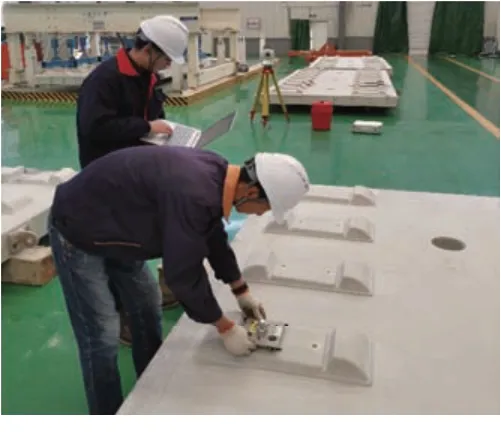

采用全站仪及配套工装进行轨道板外形尺寸测量,计算得到轨道板平面度相关参数。测量时轨道板处于平放状态,在对应起吊套管的位置设置条形支承,并考虑了光照、温度等因素对测量结果的影响,见图2。

图2 轨道板外形尺寸测量

Q/CR 567—2017《高速铁路CRTS Ⅲ型板式无砟轨道先张法预应力混凝土轨道板》[10]规定:轨道板检测应在水养完成后进行,且水中养护时间不小于3 d。结合混凝土材料特性,确定轨道板外形尺寸的测量时间分别为脱模后3,15,30,60,90,120,150,180 d,其余时间轨道板垂直立放。

1.3 监测指标

表征轨道板平面度的指标有四角承轨面水平和单侧承轨面中央翘曲量。其中单侧承轨面中央翘曲量由该侧9 个承轨台垂向位置偏差综合计算得出,更能反映轨道板平面度。因此选用单侧承轨面中央翘曲量表征轨道板平面度,以f表示。为进一步表征轨道板顶面线形,对单侧承轨面中央翘曲量赋予正负值。负值表示中部低于端部,轨道板中部下凹;正值表示中部高于端部,轨道板中部上拱。

为明确不同初始条件下轨道板平面度的演化规律,在相同原材料、相同混凝土配合比、相同生产工艺、相同时间段生产的轨道板中,选取脱模3 d时-1.0 mm ≤f< -0.5 mm(Ⅰ类)、-0.5 mm ≤f< 0(Ⅱ类)、0 ≤f< 0.5 mm(Ⅲ类)和0.5 mm ≤f< 1.0 mm(Ⅳ类)轨道板各8块,共32块进行监测。

2 轨道板平面度演化规律

2.1 承轨台垂向位置偏差

不同时间各类轨道板单侧承轨台垂向位置偏差典型测试结果见图3。

由图3可知:①无论脱模3 d时轨道板中部承轨台下凹还是上拱,随着时间的不断增长,各类轨道板中部均呈现拱起的趋势。②轨道板平面度初期增长较快,Ⅰ类和Ⅱ类轨道板脱模15 d 时,中部承轨台已基本实现由下凹到上拱的转变,脱模30 d 后各类轨道板中部承轨台上拱继续增大,但增长相对缓慢。

对32 块轨道板测试发现,Ⅲ类轨道板脱模90 d、Ⅳ类轨道板脱模30 d 时,个别承轨台垂向位置偏差已超过1.0 mm限值。

2.2 单侧承轨面中央翘曲量

典型轨道板单侧承轨面中央翘曲量随时间变化曲线见图4。

图3 单侧承轨台垂向位置偏差典型测试结果

图4 典型轨道板承轨面中央翘曲量随时间变化曲线

由图4 可知:①轨道板两侧承轨面中央翘曲量变化规律及量值基本相当,变形协同,轨道板不会产生畸变。②脱模30 d 内,轨道板单侧承轨面中央翘曲量增长较快,而后增长相对减缓,90 d左右趋于稳定。

由32块轨道板测试结果可知:①与脱模3 d相比,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ类轨道板脱模180 d单侧承轨面中央翘曲量分别增大了0.7~1.6 mm,0.4~2.1 mm,0.3~1.7 mm,0.4~1.8 mm;②脱模180 d时,个别Ⅲ类轨道板单侧承轨面中央翘曲量已接近2 mm 限值,部分Ⅳ类轨道板单侧承轨面中央翘曲量已超过2 mm 限值且大部分已接近限值。

各类轨道板单侧承轨面中央翘曲量平均值随时间变化曲线见图5。

图5 各类轨道板单侧承轨面中央翘曲量平均值随时间变化曲线

由图5可知:①Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ类轨道板脱模3 d时中央翘曲量平均值分别为-0.63,-0.33,0.29,0.67 mm,脱模180 d 时分别为0.55,1.03,1.40,1.95 mm,分别增大了1.18,1.36,1.11,1.28 mm。考虑测试误差、材料偏差等因素的影响,相同条件下生产的各类轨道板单侧承轨面中央翘曲量增加值基本相当。②Ⅰ,Ⅱ类轨道板脱模180 d 时单侧承轨面中央翘曲量平均值为0.55,1.03 mm,轨道板平面度较好,即-1.0 mm ≤f< 0时更有利于轨道板精调和减小后期钢轨精调工作量。③在单侧承轨面中央翘曲量缓慢增长的脱模30 d 至180 d 内,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ类轨道板单侧承轨面中央翘曲量平均值分别增长了0.13,0.23,0.36,0.43 mm,增长量与脱模3 d 时单侧承轨面中央翘曲量有较强相关性,即脱模3 d时单侧承轨面中央翘曲量越小,脱模30 d至180 d增长量越小,轨道板平面度越快趋于稳定。

3 水养前轨道板平面度控制值探讨

Q/CR 567—2017[10]要求轨道板检测应在水养完成后进行。监测数据表明,脱模3 d 水养完成至180 d轨道板单侧承轨面中央翘曲量发生了较大变化,平均值增加了1.18~1.36 mm,因此水养完成后进行的检测可视为过程检测,其检测值与成品轨道板单侧承轨面中央翘曲量之间存在一定对应关系。如将该过程检测由水养完成后调整至水养前,不仅可以减少一次吊装,减少轨道板破损,而且还可以通过过程检测值与稳定后的单侧承轨面中央翘曲量之间的对应关系直接指导模板调整,进一步保证轨道板制造精度。为此,对水养前检测时轨道板平面度的控制值进行了探讨,以期为标准修订时轨道板检测时间的优化提供参考。

图5监测数据表明,Ⅰ,Ⅱ类轨道板更有利于保证轨道板长期平面度。为此,对其脱模后3,15,30,60,90,120,150,180 d时单侧承轨面中央翘曲量平均值进行拟合。

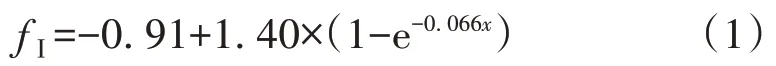

Ⅰ类轨道板单侧承轨面中央翘曲量平均值f与脱模时间x的关系式为

Ⅱ类单侧承轨面中央翘曲量平均值f与脱模时间x的关系式为

由式(1)和式(2)可知:中央翘曲量与脱模时间近似呈指数函数关系。藉此推算出Ⅰ,Ⅱ类轨道板脱模时单侧承轨面中央翘曲量平均值分别为-0.91,-0.71 mm,较脱模3 d时相应值分别减小0.28,0.38 mm。实际生产中,考虑模板刚度、材料偏差等因素的影响,若将轨道板检测时间由水养完成后调整至水养前,为保证轨道板长期具有较好的平面度,单侧承轨面中央翘曲量宜为-1.0~-0.5 mm。

4 结论

对相同条件下生产的具有不同初始平面度轨道板进行了监测,得出以下结论:

1)脱模3 d 时轨道板中部无论是下凹还是上拱,随时间增长均呈现出中部向轨道板顶面拱起的趋势。

2)同一轨道板两侧承轨面中央翘曲量变化规律及量值基本相当;脱模30 d 内单侧承轨面中央翘曲量变化较快,而后增长变缓,90 d左右趋于稳定。

3)从脱模30 d至180 d单侧承轨面中央翘曲量增长量与脱模3 d 时单侧承轨面中央翘曲量有较强相关性。脱模3 d 时中央翘曲量越小,30 d 至180 d 增长量越小,轨道板平面度越快趋于稳定。

4)相同条件下生产的各类轨道板,从脱模3 d 至180 d单侧承轨面中央翘曲量平均值增量基本相当,与轨道板初始平面度无明显相关性。

5)脱模3 d 单侧承轨面中央翘曲量为-1.0~0 mm时更有利于保证轨道板长期平面度。考虑到水养过程中轨道板平面度的增长、模具刚度等因素,如水养前进行轨道板检测,单侧承轨面中央翘曲量宜按-1.0~-0.5 mm控制。