腘窝囊肿不同关节镜术式的临床疗效比较

2020-09-27刘雨亮何玉芹

刘雨亮 常 辉 何玉芹 李 军

泰安市中心医院1.关节运动医学科, 2.肾病二科,山东 泰安 271000

腘窝囊肿即Baker囊肿,其内口常位于腓肠肌内侧头和半膜肌之间,在成年患者中多继发膝关节半月板后角损伤、退变性骨关节炎等疾病,发病机制存在多种学说,其中“单向流通阀门机制”被广泛接受,保守治疗的临床效果不佳,腘窝囊肿复发几率高达42%~63%[1-3]。随着关节镜微创技术的发展,目前临床上出现多种手术方案:传统开放切除术、关节镜下瓣膜切除囊肿内引流术、后入路和内侧入路囊肿的关节镜切除术等,均有一定疗效。何种术式临床效果佳,并发症和复发率低,成为了研究重点。本研究对关节镜后内侧入路囊肿切除术和关节镜囊肿内引流术进行对比研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年7月至2018年7月泰安市中心医院收治的76例腘窝囊肿患者,分为实验组(40例)和对照组(36例)。实验组:男21例,女19例,年龄28~64岁,平均(47.2±15.8)岁;合并滑膜炎13例,骨性关节炎14例,半月板损伤12例;Ⅱ级21例,Ⅲ级19例(Ranchning和Lindgren腘窝囊肿分级标准)。对照组:男16例,女20例,年龄26~65岁,平均(46.1±18.3)岁;合并滑膜炎11例,骨性关节炎12例,半月板损伤9例,滑膜软骨瘤1例;Ⅱ级19例,Ⅲ级17例。两组患者的性别、年龄、病程、囊肿大小、合并症及腘窝囊肿分级等临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1实验组 采用关节镜后内侧入路行腘窝囊肿切除术。患者麻醉后取仰卧体位,常规绑止血带并消毒铺巾,连接关节镜观察系统和操作系统。止血带充气加压后(压力为收缩压加150 mmHg),建立前内侧和前外侧切口,前外侧稍偏高。首先按常规顺序进行关节腔病变探查和处理,对增生滑膜组织、肥厚内侧滑膜皱襞、游离体、损伤半月板、退变的关节软骨、髁间窝狭窄、前后交叉韧带等病变组织给予相应的切除、取出、修复、成形、微骨折等相应的处理;然后膝关节屈曲90°,将关节镜镜头自前外侧入路置入髁间窝,经后交叉韧带和股骨内髁之间进入到膝关节的后内侧间室,建立后内侧切口。在关节镜光源和腰穿针的引导下,于关节线上约0.5 cm、股骨髁后方约1 cm建立后内侧入路,插入刨削系统,切除部分后关节囊的反折部分,暴露出腓肠肌内侧头肌腱、半膜肌肌腱及它们间通向腘窝囊肿的裂口,扩大裂口,然后在原后内侧切口上方再建立一个后内侧入路,插入交换棒,在其帮助下将关节镜转移到该入路,用于观察囊腔和刨削器,逐步用刨削器清除囊肿的囊壁,切除完毕后,再次进入关节腔探查无异常情况后,退镜,放净关节内冲洗液,缝合创口,无菌敷料覆盖,棉垫加压包扎患肢。腘窝囊肿患者手术前后MRI表现及术中情况见图1。

a,b为腘窝囊肿的位置、大小在MRI水平面和矢状面的表现;c为膝关节后内侧双切口入路;d,e为术后1周MRI,可见同位置的腘窝囊肿消失;f为术中镜下见囊肿壁切除后显露出的脂肪组织。图1 腘窝囊肿患者手术前后MRI表现及术中情况

1.2.2对照组 采用关节镜后内侧入路腘窝囊肿瓣膜切除内引流术。患者体位、止血带、麻醉、消毒铺巾、前内侧和前外侧切口建立、关节镜常规探查顺序、针对不同的病变采用相应的处理方式(具体如1.2.1中所述)、后内侧入路建立、暴露腓肠肌内侧头肌腱、半膜肌肌腱及其之间囊肿内口,均与1.2.1相同。暴露内口并扩大后,关节镜下可见淡黄色滑液经内口流出,如腘窝囊肿内口在刨开前给予亚甲蓝溶液标记,此时可见蓝色液体流出,上下方向扩大囊肿的内口至3 cm以上,将关节镜插入囊肿,可见囊壁尚光滑,并被一些高低不等隆起的条索状组织分隔,甚至多个囊腔。再次进入关节腔探查无异常情况后,退镜,放净关节内冲洗液,缝合创口,无菌敷料覆盖,棉垫加压包扎患肢。

1.2.3术后处理 两组患者仅术前0.5 h给予抗生素静滴1次,术后根据疼痛情况给予止痛药物等对症治疗。所有患者术后均给予弹力绷带加压包扎,术后72 h去除弹力绷带。麻醉恢复前给予踝泵被动活动,恢复后即可开始行股四头肌功能和踝泵练习,视关节内其他疾病的处理情况,逐步下床负重行走,术后12天拆线。

1.2.4疗效评估 评价指标:术后切口愈合状况、关节感染情况、血管神经损伤情况;术后3月、半年、9月时膝关节功能评价(Lysholm法[4]);腘窝囊肿治疗效果评价(Rauschning和Lindgren分级标准);1年时囊肿复发情况(膝关节MRI)。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 两组患者术后均未出现感染、血管神经损伤和皮肤不愈合的问题。

2.2 膝关节功能评价

两组患者在术后3月时膝关节功能即有明显改善,术后9月时功能恢复到最大值,同术前相比差异均有统计学意义(P<0.05)。术前和术后3月时两组间比较差异无统计学意义(P>0.05);术后半年和9月时,实验组患者膝关节功能评分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 术后不同时间膝关节Lysholm法评分对比(分,

2.3 手术效果评价

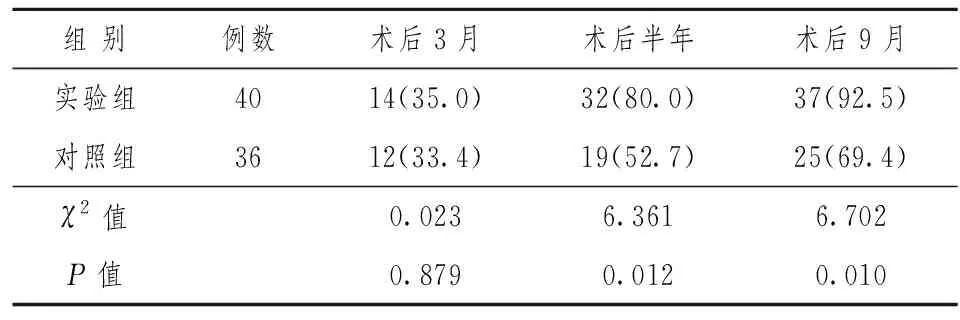

根据Ranchning和Lindgren分级标准,术后恢复为0级情况为:术后3月时,两组患者效果相当;在术后半年、9月时,实验组手术效果明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 术后恢复为0级患者的例数及率对比[n(%)]

2.4 随访

所有患者在术后1年时进行了系统回访,实验组1例(2.5%)复发,对照组7例(19.4%)患者复发,差异有统计学意义(χ2=4.117,P=0.043)。

3 讨 论

Calvisi等[5]认为:腘窝囊肿系位于腓肠肌内侧头和半膜肌之间的滑囊,并同膝关节腔相通,具有“阀门活瓣结构”。当关节腔内的积液增多、压力增大时,关节液通过单向阀门的囊口进入滑囊,这种单向流通使囊肿逐渐增大,部分患者可形成多个囊腔,这与我们术中所见相同。成人腘窝囊肿基本为继发性,常合并有引发膝关节积液的病损,有研究证实内侧半月板损伤同腘窝囊肿发生密切相关[6]。腘窝囊肿的临床治疗手段比较多,过去首选的方法为保守治疗,操作简单,且国内外学者进行了大量的研究,其中影响较广的是在超声引导下进行关节腔穿刺,抽取关节液后,再将皮质类固醇激素注射到关节腔和囊肿内,同手术相比风险小,且对合并骨性关节炎的患者可取得明显的治疗效果,但腘窝囊肿极易复发[7-9]。严重的腘窝囊肿患者往往保守治疗无效,尤其关节活动范围明显受限者,常需要外科手术处理。传统术式为膝关节后方的“S”或“Z”形切口的开放手术,可切除囊肿,但手术创伤较大,容易伤及腘窝重要神经血管束,术后关节粘连发生率、复发率、感染率较关节镜微创手术高,且不能处理关节内合并病患。目前传统开放切除术式逐渐被临床摒弃,关节镜微创治疗腘窝囊肿成为目前及未来探索和发展的方向。关节镜手术可同时兼顾囊肿切除和关节腔内的病变治疗,从根源切除囊肿和解除产生慢性积液的病理改变,一定程度上而言是腘窝囊肿的一种根治术。Ahnj等[10]对31例接受关节镜技术治疗腘窝囊肿的患者研究发现术后可明显改善患者临床症状,经过3年随访发现94%的患者无复发,且临床症状改善明显。Cho等[11]的研究也得出类似的结果。

目前国内外均有学者采用关节镜治疗腘窝囊肿的报道[12-14],手术方式多样,主要包括单纯关节内病变治疗、关节囊单向活瓣切除内引流术、后内侧入路和后侧入路关节镜下囊肿切除术等,均取得了较好的临床疗效,然而关节镜下各种术式疗效对照研究报道较少。本研究就关节镜后内侧入路切除术和关节镜后内侧入路囊肿内引流术进行对比研究,结果显示行关节镜后内侧入路切除术的患者术后6月和9月膝关节功能评分及手术效果明显优于行关节镜后内侧入路囊肿内引流术的患者,术后1年的复发率前者明显低于后者,差异均有统计学意义(P<0.05)。

后内侧入路关节镜腘窝囊肿切除术同引流术相比,操作稍微复杂,需要在后内侧观察通道基础上再建立一个操作通道,二者距离较近,初学者或许出现镜头和操作器械相互影响情况,一旦熟悉,二者几乎没有太大影响,手术时间前者较后者增加5~10 min左右。个别患者有时难以发现解剖上的活瓣口,建议不要刻意去寻找这些结构,而是用刨削器刨除后内侧的关节囊反折部,显露腓肠肌内侧头和半腱肌腱作为寻找囊肿的解剖标志,位于腓肠肌内侧头与半膜肌间,术前要通过MRI的水平相扫描加以确认。

综上所述,对于腘窝囊肿的治疗尽管该两种关节镜手术方式均有较好的临床疗效, 但关节镜后内侧入路腘窝囊肿切除术的治疗效果随着时间的延长而逐渐显现,患者术后恢复更快、更好,值得在临床上进一步推广。