泗州戏与皖北民俗文化艺术形态研究

2020-09-24杨秋兰戴岚岚

杨秋兰,戴岚岚

1.亳州学院音乐学院,安徽亳州,236800;2.宿州学院音乐学院,安徽宿州,234000

泗州戏作为皖北四大剧种之一,由于其独特的音乐魅力、收放自如的唱腔和充满乡土气息的演出风格,已成为皖北地区对外宣传的一张文化名片。泗州戏原名拉魂腔。如今泗州戏已经走过了两个世纪,成为了地域特色鲜明的戏曲剧种,受到了本土民众的喜爱。根植于皖北民俗文化的泗州戏其题材内容、演出形式、腔调风格以及语言风格等都受到皖北民俗的渗透浸染。因此,来自民间、体现民俗是泗州戏能够始终保持较强生命力的原因所在。

1 泗州戏的起源及发展

泗州戏的渊源较为复杂,既有来自于山东的“茂腔”的表演元素,也有来自河南的“梆子”的影响。泗州戏的文化元素以北方的粗犷、豪放、泼辣为主,也略带一些来自南方文化的明丽和缠绵。从山东经江苏传到皖北地区,泗州戏流行于安徽的淮河两岸及皖北的毗邻省市:东传苏北,西及中原,南越淮河,北播鲁南。黄淮海平原自古就是南北要冲、四方通衢,江苏之楚汉文化、河南之中原文化、山东之鲁文化、安徽之皖北文化在此碰撞、交融。在这一特殊的地理位置和独具的地域文化特色孕育出的泗州戏,形成了楚风汉韵、激越高亢的声腔特色。

皖北泗州戏的发展得益于优秀表演艺术家。在泗州戏的产生、发展、高潮各阶段,涌现了大量的优秀表演艺术家,如陈若梅、李宝琴、鹿士彬等艺术传承人;留下了大量津津乐道的优秀作品,如《鲜花记》《空棺记》《大书观》等,并把泗州戏的发展推向新高度,被评为安徽四大优秀剧种之一,2006年被列入国家级非物质文化遗产。为了使泗州戏能够得到更好地传承发展,政府与社会学者共同号召,泗州戏表演家采取创新的手段,为泗州戏的发展与传承打下稳定的基础[1]。

2 泗州戏的艺术特点和流派

2.1 泗州戏的艺术特点

泗州戏的表演艺术深刻地反映出皖北文化热烈、洒脱、直率、亲切的特点。初次接触泗州戏的外地人往往会对其随意直白的唱腔和看似单调的伴奏产生误解,而一旦深入其中就会感受到泗州戏特有的表演难度,这种难度的实质在于其文化的独特性和丰富性。对于本地人来说,泗州戏并无太大难度,就是本乡本土的腔调和节奏,是来自皖北地区生活融入到人民群众日常衣食住行中的基本节奏韵律。

从伴奏角度来看,由于泗州戏鲜明的说唱特点,经过泗州戏艺人们长期探索,伴奏主奏乐器“柳叶琴”的声音特点与泗州戏粗犷、热烈的风格更为契合,演员们或说或唱、说中夹唱,柳叶琴均能做到从容应对。泗州戏的乐队伴奏分文场和武场两种。文场伴奏有弹拨类乐器,除柳叶琴之外还有扬琴、古筝、阮、琵琶等;拉弦乐器主要有二胡、大胡、板胡、中胡等;吹管乐器有竹笛、萧、唢呐等,这些文场乐器主要用于演唱伴奏以及表演的场景需要。现如今,为增加特殊场景的渲染效果,逐渐加入一些西洋乐器,如大提琴、小提琴、木管及铜管乐器。武场伴奏乐器与京剧中的武场使用乐器基本相同。打击乐器由“四大件”铙钹、大锣、板鼓、小锣组成,主要用于艺人们身段表演、打斗场面及场次间的衔接,特殊场景还会加入梆子、定音鼓、中国大鼓等色彩乐器。泗州戏的伴奏既热烈又单纯,既丰富又直白,这些都鲜明地反映出皖北人民群众的审美趣味和生活态度。

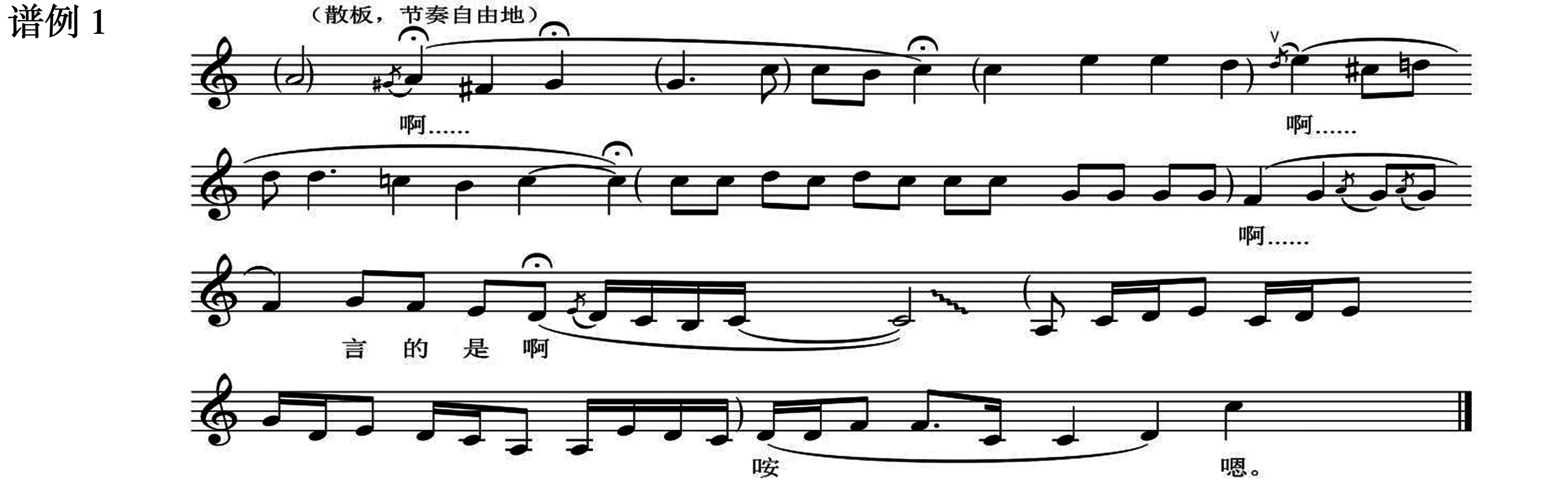

从唱腔角度来看,泗州戏行腔自由,只要演员不荒腔、不掉板,就可以随心所欲进行发挥,这种演唱方式需要演员有深厚的功底和创新精神[2]。此外,女角的唱腔会在尾音处突然翻高八度,明快爽朗又回味悠长,一般是在句尾有一个级进音程,常用“安”“衣”“啊”“呀”等,“拉魂”的魅力凸显(如谱例1)。

泗州戏有很多经典的腔调,都是在这种即兴咏唱的基础上创作的,但这种唱作方式也存在一定的弊端,常出现同一唱段不同人演唱而各不相同,同一人演唱同一唱段,在情绪或环境影响下也会不尽相同,定腔定调也会产生一定困难。 泗州戏这种说唱结合、散板较多的风格适宜于艺人的个性化创造,而尾音的婉转多变又增加了演唱的难度,特别是女演员真假嗓结合的唱法提升了泗州戏的艺术品位。

泗州戏的表演风格明朗、欢快、粗犷。泗州戏吸收了皖北民间舞蹈的特点,具有轻松欢快的表演风格,体现了皖北农民的思想感情,也体现着皖北人民性格中的粗犷奔放。压花场作为泗州戏表演艺术的根本,在过去每位泗州戏艺人学会学精的基本技能,男女演员通过手、眼、腿、 腰等身体各部分的和谐配合,必须勤学苦练一招一式,才能充分掌握各式各样的身段步法,很多身段步法都带有形象性特征的名称:整鬓、提领、顿袖、拔鞋、四台脚、旋风式、门外窝、剪子股、蛇蜕壳、百马大战、燕子拔泥、鸭子和泥、白鹤亮翅、苏秦背剑、怀中抱月、凤凰单翅飞、懒婆娘簸簸箕等。这些舞姿都是泗州戏艺人们从劳动人民的日常生活中提炼出来的,有着浓郁的乡土气息,别具一格,深受劳动人民喜爱。

2.2 泗州戏的流派

泗州戏流行于皖北地区,但是受当地文化、群众喜好以及方言的影响,形成不同的流派,在唱腔、表演风格上稍有不同,大致可以分为三路。南路泗州戏以蚌埠为中心,逐渐蔓延至五河、凤阳、明光、滁州等地。唱腔上优美柔软,节奏变化多样,女腔丰富。中路泗州戏以宿州市为中心,包括灵璧、泗县等地。历史上,这些地区受黄河夺淮入海影响,灾害频发。许多农民为了生存,通过“唱门子”“唱地摊”等形式卖艺糊口。多灾多难的生活境遇造就了百姓勤劳而坚韧的性格。泗州戏也受到风土人情的影响,锻造了粗犷质朴的特点[3]。北路泗州戏十分广阔,包括苏北和鲁南等地。这一路受北方文化影响较多,形成粗犷豪迈的唱腔风格。

3 泗州戏与皖北民俗文化艺术形态

3.1 泗州戏演出与皖北民俗活动

民俗活动是民众流传或创造出来的一种生活文化,也是民众世代相传的生活方式,更是一种综合性的集体习惯。民间戏曲是民俗文化演变的形态之一,民俗给民间戏曲注入了勃勃生机。泗州戏是皖北民俗小戏,扎根在皖北大地,与地方民俗产生了密切的关联性。泗州戏作为皖北地区重要的民俗活动给当地的民俗事项活动营造了艺术氛围,增添了艺术气息。泗州戏满足了皖北人民群众的情感诉求,寄托了皖北地区人民群众的人生理想。

泗州戏流传在民间,既有业余爱好者在田间地头的自娱自乐,也有传统节日的舞台演出。特别是传统节日里的演出为泗州戏的流行创作了条件,推动了泗州戏的繁荣与发展。如春节、中秋节、端午节等,尤其是春节,在皖北的民间,春节象征着兴旺、丰收、祥瑞,在欢度春节的同时,祈祷下一年的风调雨顺与国泰民安。在大年三十的晚上,皖北人民看戏成为了春节的象征,给节日增添喜庆,营造热闹的氛围。除了上述传统节日外,生子、寿宴等也会请戏班,有些经济条件好的家庭,子女为表示孝心,可能会请多家戏班,而戏班在演出过程中,为了赢得观众,表演者会更加的努力,在这种简单的竞争下,营造了愉悦的氛围。这些民俗传统节日成为乡民们过足戏瘾的时候,因为有了泗州戏的表演,才能让乡民们感到节过得够味。

3.2 泗州戏的舞台艺术与皖北风土人情

泗州戏融合了诸多民间说唱艺术的元素,泗州戏在发展的过程中向流传在苏北和皖北的大鼓、扬琴等说唱艺术进行学习借鉴,逐渐演变成为一种介于板腔体和自由说唱之间的艺术形态[4],在皖北地区不断地发展,充分融合皖北地区的乡土人情。“风谣歌舞,各附其俗”,皖北人民豪迈、朴实的性格特点,与皖北地区民间舞蹈风格一脉相承,人物塑造、剧本内容无不渗透着皖北的风土人情。

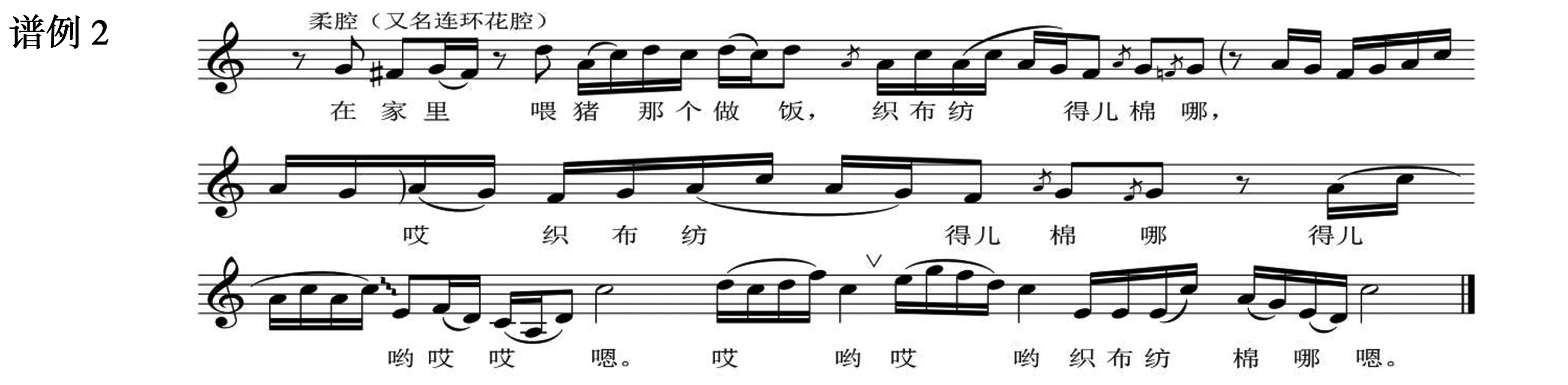

泗州戏艺人们大多出身农民,他们种过地、逃过荒、出过力,扎根农村的生活阅历不仅使他们有深厚的乡土生活底蕴,而且舞台表演也倾注鲜活的泥土气息,给观众留下演啥像啥的深刻印象(如谱例2)。

泗州戏的舞台形象塑造以及故事情节安排无不体现着皖北地区的风土人情,故事来自于皖北人民身边发生的衣食住行的现实生活,人物形象源于皖北地区普通基层群众。著名演员李宝琴在解放前轰动一时《小女婿》中饰演一位对包办婚姻疾恶如仇的妇女形象,演员本身有着丰富的农村生活阅历,较为了解农村女人的心理状况,因此她的表演将人物的精神面貌及当地风土人情刻画的惟妙惟肖,在观众的心理产生强烈的共鸣。此剧自1952年出演,演出场次达六十余场。再如《打乾棒》中的四仙女,胆大心细且爽朗泼辣的农村姑娘,将仙女农民化的表现形式,语言方面也是以本土化为主,将朴素的生活形象展露无遗,让泗州戏的乡土气息更加的浓郁,题材内容与本土内容相符,为戏剧的发展奠定了坚实的群众基础[5]。

3.3 泗州戏剧本内容与皖北民俗文化

民俗文化是经过了历史的淬炼,并以一种系统的形式展现出来,凭借口头形式与行为艺术不断传承下来的一种文化模型。随着时代的发展,文化模型也随着历史的更迭而不断变换,体现出了民俗文化的丰富性与多样性,不断地渗透到民众生活的方方面面。尤其是地方戏,是一个民族传统文化的集中表现形式,充分吸收地域民俗文化的养分,并以此代代相传。泗州戏的发展历史虽然相对较短,但是却展现了千姿百态的皖北民俗文化,丰富的剧目题材是广大民众留下的精神文化,彰显皖北地区的乡土民情与生活情趣,丰富了皖北人民精神文化生活。

泗州戏有着众多的剧目,在包罗万象的剧种中,不仅有传统大戏,而且也有着体现广大劳动者日常生活的小戏,发展至今,一大批通过艺人们创作、整理和移植的新剧目应运而生,这些剧目大多反映人民思想积极向上的内容,客观反映时代特点和皖北民俗特色。如参加过省第二届戏曲汇演的生活小戏《两面红旗》《走娘家》《赶会》《喝面叶》等,反映了劳动人民的生活风尚,男女青年纯粹的爱情,健康的思想情感,也客观映射出皖北民俗文化特征。

3.4 泗州戏语言艺术与皖北方言

语言是戏剧的要素之一,戏剧中人物性格刻画、矛盾冲突的展开、氛围的烘托、细节的雕琢都离不开语言。同时戏剧语言又是一种载体,用最为朴素的方式承载了民俗文化,更是地方戏传播的媒介。皖北地区的语言较为风趣幽默,泗州戏采用了皖北特有的语言艺术,其中,南路泗州戏在语言方面采用了蚌埠方言,表现优美且刚劲;北路泗州戏采用苏北、鲁南方言,表现豪爽且嘹亮。

泗州戏剧目中,大量且运用皖北地方歇后语,这些歇后语是皖北人民在劳作中的智慧体现,不仅能轻松精准表达出意境,且大多极具调侃意味,让人忍俊不禁。在《四告》一剧中,皮秀英调侃李彦明赶考目的,不直说他为了升官发财,而是唱到:“午朝门外撒渔网——你不过是想老哥纱头帽子戴戴!”

泗州戏以幽默的方式展现民众的生活情调,用诙谐的语言描绘皖北地区民众的智慧,无论是讽刺,还是恭维,都能让人开怀一笑[5]。如在《拾棉花》一剧中,翠娥唱到的“拉呱”“我的个大姐”这些特色方言,增加了作品的地方特色和趣味性(如谱例3)。

《西回笼》剧目中,主角薛平贵有一段独白戏,突出了剧目人物诙谐幽默的性格特点,带有浓郁的皖北方言特色。

天上飞的是鸟枪!

先打你斑鸠,后打你凤凰;

地上走的是老虎!

先吃你牤牛牛,后吃你绵羊;

桌上摆的是火炉子!

先烧你春秋,后烧你文章;

旁边站的是毛头小子!

先娶你丫头,后娶你梅香!

泗州戏另外一个魅力体现在幽默中流露出了善良与公正,展现那种面对恶势力决不低头的决心,言语中充满了苦辣酸甜,幽默中让人喜不自胜[6]。

4 泗州戏的传承保护

作为国家级非物质文化遗产的泗州戏,因时代与受众群体的变化,其发展逐渐地失去了往日的活力,与社会的发展脱节,现阶段其传承与发展面临重重困难。很多的皖北泗州戏的小剧团,受到市场经济效益的冲击,将通俗唱法渗透到了泗州戏中,而且在编剧中加入低级趣味的内容,不仅不能较好的保护,与传统文化功能背道而驰。同时,泗州戏的演出也受到了多方面的限制,听众的年龄层次也受到了很大的限制,通常以老年人为主,且很难深层次的挖掘潜在听众。因此,对于泗州戏的传承保护形势较为迫切,需要采取有力措施,推动传承与发展。首先,在国家及政府层面,需要加大对泗州戏演出团体及传承人的资助力度,强化创新,力求创作更好的作品更精湛的表演,稳定泗州戏发展的核心力量;其次,鼓励科研工作者加大对泗州戏的研究力度,深入挖掘泗州戏的发展潜力,使其更具深度及发展价值;再者,在互联网+的时代背景下,借助短视频、建立公众号、微博等网络渠道,拓宽泗州戏的传播途径,以此推动泗州戏的传承与发展,振兴皖北民俗文化。

5 结 语

综上所述,皖北民俗文化对泗州戏有着深远的影响。泗州戏的舞台艺术与民俗风情紧密相连,题材内容也反映了皖北当地的风土人情,其语言风格也受到皖北民俗影响。可见,皖北大地为泗州戏提供赖以生存的土壤,而皖北民俗文化赋予泗州戏以独特的乡土魅力。只有立足于皖北民俗文化,并不断发展传承,注入更多时代因子,泗州戏才能结出更为灿烂的硕果。