输血不良反应对临床输血疗效的影响研究

2020-09-24张红军

张红军

(平煤神马医疗集团总医院,河南 平顶山 467000)

0 引言

输血作为临床治疗与急救工作中常用手段之一,主要是通过将血液自静脉输注于病人体内维持其血容量,避免病人机体代偿功能发生异常[1]。当人体大量失血时,其血压无法维持在正常水平,进而导致活动障碍,若未及时采取治疗措施,可能会危及生命。但是病人在输血过程中往往容易发生过敏、发热等不良反应,进而造成不良后果,最终导致输血无效情况发生。如何通过科学有效方法来避免输血无效情况发生成为临床学者研究的重点问题。故本文对我院158例输血治疗病人临床资料展开回顾性分析,探讨发生不良反应后对于输血整体疗效所产生的影响,阐述如下。

1 资料与方案

1.1 一般资料。回顾性分析我院2017年02月至2019年02月进行输血治疗的158例患者临床资料,其中输注红细胞者52例,输注血小板者71例,输注血浆者35例。根据不良反应发生情况分为2组(n=76,82),其中研究1组男39例,女37例,年龄为20-69岁,平均(44.78±3.65)岁;研究2组男42例,女40例,年龄为21-70岁,平均(45.42±3.71)岁,以上基线资料(P>0.05)。

1.2 方案。输血不良反应诊断标准:以《临床输血学》为主要依据进行诊断[2]。

1.3 观察指标。血液输注效果判定标准:①病人体重处于50 kg情况下将U悬浮红细胞或3U洗涤红细胞输注其体内后,病人Hb血红蛋白上升至10 g/L(对溶血、出血等不良情况进行排除),缺氧等临床症状消失或显著缓解;②病人体重处于50 kg情况下将两人份机采血小板输注其体内后,病人Plt上升至30×109/L(对DIC、出血等不良情况进行排除),出血等临床症状消失或显著缓解;③将血浆与冷沉淀输注后对实验室指标进行复查,发现凝血时间与(或)APTT恢复正常或明显改善,出血等临床症状消失或显著缓解[3]。达到上述标准为有效,未达到但趋于上述标准为低效,病人各项实验室均未改善甚至下降为无效;输血有效率=(总例数-无效)/总例数×100.00%。

2 结果

2.1 两组输血疗效。组间对比,研究2组输血有效率显著优于研究1组(χ2=29.572,P<0.05),详情见表1。

表1 两组输血疗效比较(n,%)

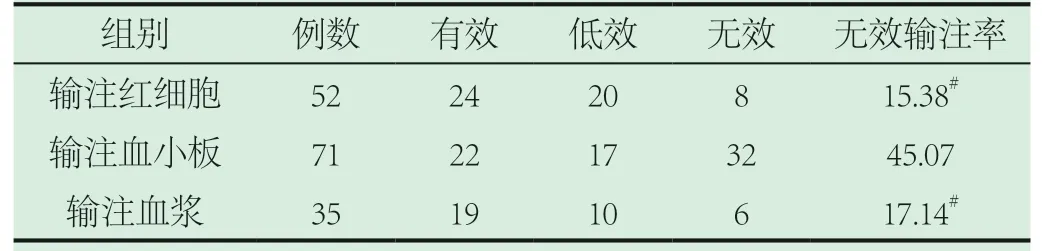

2.2 不同输血品种疗效对比。三组两两比较,发现血小板组无效输注率显著高于红细胞组及血浆组(P<0.05),详情见表2。

表2 不同输血品种疗效比较(n,%)

3 讨论

随着医疗事业快速发展,临床对于血液质量要求越来越高,促使我国对血制品管理也更加严格。但尽管在血液进行采集、储存以及加工过程中均以最高标准完成,仍然不能将输血不良反应发生的可能性彻底排除。输血期间发生不良反应的几率占1%-10%左右,其主要是指输血途中或输血完成后某些新的不良症状及体征出现于受血者身上,且无法用原有疾病进行解释[4]。造成输血后发热的影响因素有多种,输血时出现溶血性反应(血型不合)的情况已随着临床输血技术日益精进而逐渐减少。研究发现,红细胞输注时将白细胞去除能够使得红细胞输血后不良反应发生情况大幅度减少[5]。而非溶血性发热大多数起因为输注血液中白细胞产生的细胞因子与同种异体白细胞免疫抗体。由于血小板悬液中会有部分白细胞残存,储存期间能够将大部分细胞因子释放出来,输注病人体内后引起发热。

分析输血不良反应导致疗效下降的原因为:①当机体出现发热情况时,病人所处状态为高代谢,此时血液循环速度加快,会快速将输注体内血液的有效成分消耗掉;当机体出现过敏反应时,病人免疫系统被激活,抗原抗体反应会对血液有效成分造成破坏。②若输血不良反应较为严重时,必须立即将输血停止,停止输血后病人无法补充血液输注量,导致血液输注无效率直线上升。临床输血可能发生的不良反应诸多,为避免血液输注疗效受到影响,在输血过程中医务人员采取相应的准备及对策十分重要:①针对病人需反复输血的情况,医务人员提交血浆申请时尽可能争取少白或洗涤或去白红细胞,同时对相关抗体进行检测,必要情况下可采取输注配型红细胞或血小板方式进行治疗。②血液自输血科提取后需对其血液冷链完整性进行维持,避免血液在运输途中遭到破坏;并将血液于输血规定时限内完全输注病人体内,防止因储存不当而导致血液有效成分失效。③医师为输血治疗决策人员,临床医师需以病人实际病情及血液无效输注发生的高危因素为依据进行个性化输血治疗方案制定,确保病人输血治疗效果可靠,有利于宝贵血液资源的节约。④护理人员同样在血液输注工作中发挥重要作用,要求其在进行采血、输血等操作时,严格执行无菌技术原则,确保血液制剂、输血器具及采血器具制备过程的无热原性,尽最大可能保证血制品质量;输血过程中,护理人员对患者出现的各类反应进行密切观察,并对已出现的不良反应及时采取处理措施。⑤同时,输血相关人员应当努力提高自身专业技术水平,积极学习新型技术(如配血技术,血细胞单采术,术前储存式、术中稀释性、回收式、自体输血、白细胞过滤术等)[6],尽可能降低异体血液输血时不良反应的发生率,促进临床输血疗效改善。

综上所述,输血期间病人发生不良反应后,不仅使得输血疗效有所降低,同时各成分血输注也受到干扰,导致实际效果不佳,影响极为负面。因此需要及时采取针对性预防措施,减少输血不良反应发生情况,从而促进临床输血疗效提升。但是本研究仍存在不足之处(如研究样本数量少、研究时间较短等),故今后临床可进一步扩大样本数量、延长研究时间等,更加深入探讨输血期间病人发生不良反应对临床输血疗效具体不良影响。另外,还有研究人员提出使用洗涤血小板方式能够预防血小板输注后不良反应发生情况,但具体效果仍有待深入研究。