48例单囊性成釉细胞瘤的临床分析

2020-09-11许曼君何巍林楠

许曼君,何巍,林楠

(郑州大学第一附属医院 口腔颌面外二科,河南 郑州 450000)

单囊性成釉细胞瘤(unicystic ameloblastoma, UA)是成釉细胞瘤的一种亚型,在影像检查上主要表现为单房性的颌骨病变,具有相对良性的生物学行为,但也具有复发性。单囊性成釉细胞瘤因为其影像学表现极易被误诊为颌骨囊肿[1]。因此,本次研究旨在进一步探讨单囊性成釉细胞瘤的临床表现、病理学特点、治疗方案及其预后,以期加强对该肿瘤的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集郑州大学第一附属医院2014年1月至2019年2月病理明确诊断为囊性成釉细胞瘤,影像学表现为单房性囊性颌骨病变的病例48例。男29例(60.42%),女19例(39.58%)。发病年龄最小6岁,最大82岁,平均年龄为(31.70±14.92)岁。每位患者随访时间为21~80个月,平均随访时间为(47.91±16.78)个月。如果为复发性肿瘤,记录不完整或随访不充分,则将患者排除在研究之外。

1.2 发病部位48例患者发病部位为下颌骨46例(95.83%),上颌骨2例(4.17%)。下颌角19例(39.58%),下颌骨体22例(45.83%),下颌升支5例(10.42%)。

1.3 统计学方法应用SPSS 22.0统计软件处理数据,单囊性成釉细胞瘤两种治疗方法(颌骨囊性病变刮除术和颌骨扩大切除术)术后疗效的比较采用Fisher确切概率法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床表现32例患者表现为牙齿松动或移位,其中21例患者面部肿胀不对称,10例患者有颊部和唇部麻木,13例患者继发感染,口内黏膜部分糜烂、疼痛。16例患者无明显症状,于拔牙前拍摄口腔全景片时发现。

2.2 实验室检查选取15例患者行免疫组织化学检查,有8例(53.33%)P63蛋白表达阳性,7例(46.67%)Bcl-2 蛋白表达阳性。

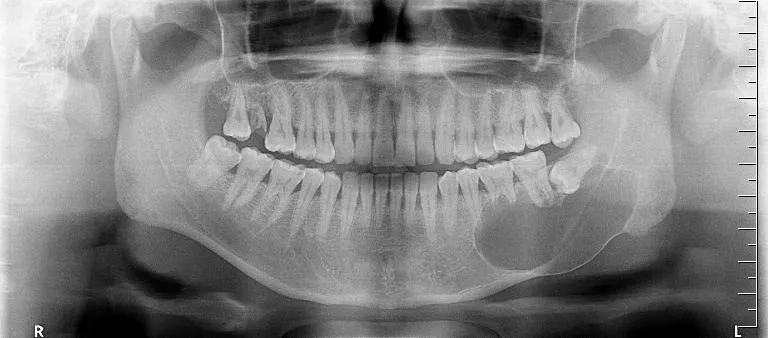

2.3 影像学检查结果48例均为单囊性低密度影,其中32例(66.67%)与牙齿关系密切,6例(12.50%)在曲面断层片或CBCT上可见牙根吸收呈截根状或锯齿状,2例(4.16%)未见牙根吸收,肿瘤或可包绕牙冠,与含牙囊肿易混淆。48例均可见骨质破坏影,边界清晰。典型的口腔曲面断层片见图1。

颌面部曲面断层片示左侧下颌骨体处表现为单房性低密度影,边界清晰,包绕35、36、37牙根和38牙冠,下颌边缘剩余骨质较薄。

2.4 临床初诊结果根据影像学的表现及其他临床特征,术前21例(43.75%)被诊断为成釉细胞瘤,6例(12.50%)被诊断为含牙囊肿,10例(20.83%)被诊断为牙源性角化囊肿,11例(22.92%)被诊断为无特殊性质的颌骨囊肿。术后48例均经病理诊断为成釉细胞瘤。即48例中有27例被误诊为其他颌骨病变(56.25%)。

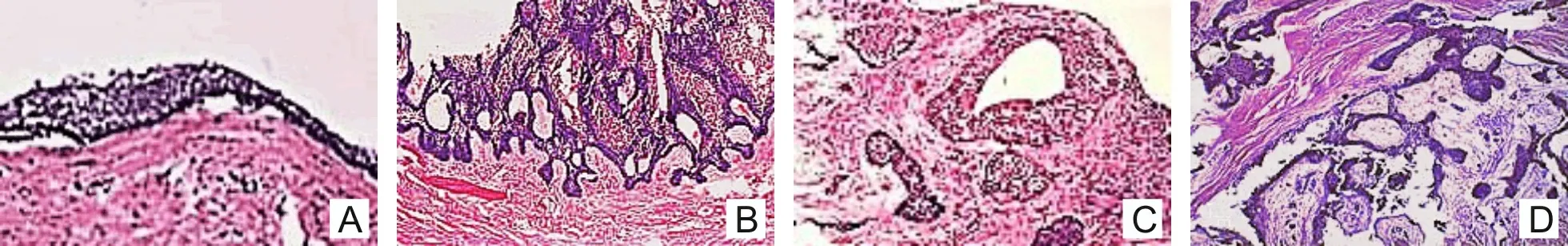

2.5 病理学检查结果48例病理大体标本,大小为1.5 cm×1.0 cm×1.0 cm~8.0 cm×4.5 cm×2.0 cm,肉眼观均为灰白色或灰褐色的囊壁样组织,囊壁光滑或粗糙,或囊内有结节,切除物中可带牙齿,囊壁厚度不一,一般为0.1~0.5 mm。质地较软,仅1例部分囊壁钙化,质地较硬。囊内可见淡黄色或灰红色液体。 48例病理标本HE染色后镜下观察,Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型单囊性成釉细胞瘤分别有11、20和17例。典型的病理标本见图2。

A为Ⅰ型(管腔型)单囊性成釉细胞瘤,B为Ⅱ型(腔内型)单囊性成釉细胞瘤,C为Ⅲ型(壁内型)单囊性成釉细胞瘤,D为Ⅲ型(壁内型)单囊性成釉细胞瘤,伴囊内结节。

2.6 治疗与随访采用囊肿刮治术的有32例,复发8例(16.67%),复发时间分别为术后9、11、12、13、24、27、42、44个月。颌骨扩大切除术16例,其中7例为游离血管化皮瓣腓骨移植,4例为髂骨移植,1例为游离肋骨移植,1例为游离股前外侧皮瓣修复移植,其余3例为单纯的颌骨扩大切除,术后追踪21~80个月,均未见复发。扩大切除术复发率低于刮除术,差异有统计学意义(P=0.028)。

3 讨论

单囊性成釉细胞瘤是成釉细胞瘤的一种亚型,属于牙源性上皮肿瘤,相对少见,其特征在于生长缓慢且具有局部侵袭性。UA影像学表现为单囊性低密度影,与颌骨囊肿的影像学表现极为相似,影像学上两者没有特异性[2]。因此,容易误诊误治,复发率也相对较高。

UA最初由Robinson和Martinez于1977年描述,占所有骨内成釉细胞瘤的5%~10%[3]。 Siar等[4]分析95例UA患者,资料表明男女比例为1.3∶ 1,中国研究中男性与女性比例为1.5∶ 1。本资料病例里男女比例是1.53∶ 1,符合以往的研究结果。Philipsen等[5]对文献中的193例病例进行了回顾,结果显示,病变的主要部位为下颌骨,所有类型的UA复发率均小于25%,且存在一系列生物学行为。本报告分析了单个中心6 a内48例单囊性成釉细胞瘤的病理,结果显示,病变发生在下颌骨的概率远远大于上颌骨的概率,在下颌骨病变中,肿瘤侵犯概率最高的部位是下颌骨体,其次是下颌角,最后是下颌升支。肿瘤范围较大时,可同时侵犯下颌骨的2个或3个部位。

初期无自觉症状,逐渐发展为颌骨的膨隆,造成颌面部不对称,肿瘤可侵犯牙槽骨,造成牙齿的松动和移位,肿瘤还可压迫神经,造成患侧颊部和唇部麻木。如果肿瘤范围很大,骨质破坏较多,可能会造成病理性骨折,如果肿瘤继发感染,可能产生口内化脓、溃烂[1]。影像学检查是辅助诊断和治疗单囊性成釉细胞瘤的重要手段,但UA的影像学表现与颌骨囊肿相比,并没有很强的特异性,因此,术前仅凭影像学检查很难诊断[1]。目前影像学检查主要是为了判断肿瘤的大小、侵犯的范围,有无涉及牙齿、有无病理性骨折等,一般可拍摄口腔曲面断层片、口腔颌面部CT或CBCT。影像学检查的结果一般为单房性透射射影,边界清晰,有致密的骨白线。有研究发现,近一半的UA患者可见牙根吸收,通常为锯齿状吸收,50%~80%的UA与阻生牙相关[6-7]。本组48例患者中,32例(66.67%)与牙齿关系密切,6例(12.50%)在曲面断层片或CBCT上可见牙根吸收呈截根状或锯齿状,2例(4.16%)未见牙根吸收,5例(10.42%)肿瘤涉及阻生齿。在本次研究资料的影像学表现上,肿瘤易涉及牙齿这一事实明确,但肿瘤是否包绕牙冠,是否发生锯齿状的牙根吸收有待进一步的探讨。

单囊性成釉细胞瘤好发于年轻患者,男性偏多,常见的发病部位是下颌骨,下颌角和下颌骨体多见,上颌骨发病概率较小。初期无自觉症状,逐渐发展为颌骨的膨隆,造成颌面部不对称,肿瘤亦可压迫神经,导致患侧麻木,骨质破坏,严重时可造成病理性骨折。影像学检查可见界限清晰的单房性低密度影,可包绕牙冠,或有锯齿状的牙根吸收,与颌骨其他肿物无明显的特异性表现。

根据WHO 2017分类,Ⅰ型为单纯囊性病变,囊壁仅见上皮衬里。Ⅱ型指伴囊腔内瘤结节,瘤结节有成釉细胞瘤的特点。Ⅲ型指纤维囊壁内有肿瘤浸润岛,伴或不伴囊腔内瘤结节,瘤上皮增殖并穿透囊肿的结缔组织壁。大多数研究认为,Ⅲ型复发率较高[1]。在组织学上,单囊性成釉细胞瘤的整个囊性衬里往往并不总是均匀一致的,可能部分含成釉细胞瘤,部分上皮较薄,缺乏典型的成釉细胞瘤浸润。这一特点,对于临床上术中取病理活检诊断单囊性成釉细胞瘤带来了困难[8]。UA的组织病理学检查强调了囊壁的变异性。因此,本次研究从大的囊性病变中取出多个活组织检查来代表整个病变,从而减少了漏诊的概率。但在另一方面,近年来,微创技术广泛应用,越来越多的研究建议保守治疗以保证年轻患者颌面部外形和功能的良好恢复,部分手术治疗采取囊肿开窗减压术和囊肿刮治术,因此,送检的组织并不完整,这就给明确UA的病理分型造成了较大误差。

单囊性成釉细胞瘤因为其影像学表现的非特异性,极易与其他颌面部肿物混淆,其中包括牙源性角化囊肿、含牙囊肿、根尖囊肿和经典成釉细胞瘤。(1)牙源性角化囊肿:早期无自觉症状,好发于下颌磨牙区及升支部,病情进一步加重可出现牙松动、移位,多向颊侧膨胀,X线多可见单囊状阴影表现,易复发。可单发或多发,多发的患者可同时伴发皮肤基底细胞痣(或基底细胞癌),分叉肋,眶距增宽,颅骨异常,小脑镰钙化等症状,称痣样基底细胞癌综合征。(2)含牙囊肿:临床检查可见未萌出的患牙,多为第三磨牙。X线片中,囊肿边界清楚,囊腔内可含有1颗未萌出的牙冠。(3)根尖囊肿:由于根尖肉芽肿、慢性炎症的刺激,引起牙周膜内的上皮残余增生。常可在口腔内发现深龋、残根或死髓牙。(4)经典型成釉细胞瘤:早期无症状,肿物呈缓慢膨胀性生长,肿物突破骨膜后可以突出于软组织内。X线片中,颌骨成压迫性吸收,成多房型或蜂房状,有半月形切迹,肿物波及的牙根可见吸收。

术式不同,复发率也不同。到目前为止,口腔外科医生对于单囊性成釉细胞瘤治疗方案的选择仍存在较大争议。刮除术通常是在没有预先切开活组织检查的情况下选择的治疗方法,手术刮治容易遗漏一些微小的子囊,导致术后复发。成釉细胞瘤生长缓慢,一些支持刮治术的观点认为其复发率低,可能与随访时间短有关[8]。刮除术对于年轻患者颌面部的损伤小,并且有利于后期的骨再生和修复。截骨术治疗过后患者会有较大的骨质缺损,但截骨术复发率低。因此,可根据缺损的范围和部位制定合理的颌面部修复重建的手术方案,进行植骨术,如髂骨移植术、游离肋骨移植术、腓骨移植术等,这样既可以大大降低复发率,又不易影响患者术后颌面部外形和功能的恢复。如果采取折叠腓骨瓣修复下颌骨缺损,就能够获得足够的移植骨高度,从而使种植体获得良好的冠根比,达到满意的种植效果,最终使年轻患者恢复咀嚼功能[9]。

综上所述,单囊性成釉细胞瘤多发生于青年男性,发病部位以下颌骨居多,其影像学表现与颌骨囊肿无特异性差异,因此临床误诊率较高,确诊主要依靠病理检查与分型。临床治疗以手术为主,颌骨扩大切除术可以大大降低复发率,可根据患者经济情况选择皮瓣修复类型。