个性化导航模板辅助S2AI置钉与徒手置钉的对比

2020-09-11薛登宋瑞鹏蔡一鸣马胜彪王利民王卫东

薛登,宋瑞鹏,蔡一鸣,马胜彪,王利民,王卫东

(郑州大学第一附属医院 骨科,河南 郑州 450000)

骨盆固定技术现已广泛应用于脊柱外科手术领域,其适应证包括成人脊柱后凸畸形、神经肌肉型侧弯、退行性侧弯、重度腰椎滑脱等[1-2]。现临床使用的Galveston棒置入技术需要剥离大量软组织[3-4],并附加单独的连接杆,进钉点与皮肤距离过近易引起感染等风险。传统手术方法通常使用骶1/骶2螺钉,然而该方法钉道短,固定强度有限,导致术后腰骶关节处假关节、骶骨钉拔出发生概率高[5-7]。

经第2骶骨翼骶髂关节螺钉(second sacral alar-iliac,S2AI)技术其钉道穿过骶骨侧块和骶髂关节最终进入髂骨内,止于髋臼上方,该技术具有软组织剥离少,创伤小,不需要弯棒等优点。该技术内置物长且穿过3层骨皮质,被认为具有较强的内固定强度,提高了脊柱内固定融合的成功率[8-9]。同时与髂骨钉相比,两者生物力学相仿[10-11]。

目前临床使用S2AI 技术常用徒手置钉方法,但此方法需要术者结合术前影像学检查与术中情况设计进钉点、进钉角度,因此需要术者有足够的解剖学理论知识以及丰富的置钉经验,这大大提高了S2AI置钉的难度[12]。3D打印是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可黏合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。目前3D打印已经广泛应用于骨科,包括髋关节、膝关节置换及翻修,术中无需再使用其他计算机辅助导航、透视等设备,取得良好的效果[13-14]。因此,本研究设计了简单且有效的个性化导板进行S2AI螺钉的置入,并通过两者的比较探讨此方法的可行性。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2017年9月至2019年9月于郑州大学第一附属医院接受S2AI螺钉置入治疗的30例患者的临床资料。根据治疗方法分为3D打印导板组(15例)和徒手置钉组(15例)。其中3D打印导板组男6例,女9例,年龄42~72 岁,平均(59.67±8.95)岁;徒手置钉组男8例,女7例,年龄43~74岁,平均(59.8±9.29)岁。两组患者性别、年龄比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 纳入标准患者满足以下任意一种情况:(1)需要固定到骶骨的长节段融合;(2)下腰椎畸形,需行截骨矫形手术;(3)重度骨质疏松,需行腰骶段融合的手术;(4)腰骶部感染,需清除病灶,行腰骶骨盆重建手术;(5)腰骶部结核,需清除病灶,行腰骶骨盆重建手术;(6)签署知情同意书。

1.3 排除标准(1)骨盆发育畸形;(2)骨盆有退行性病变;(3)骶骨骨盆部位肿瘤;(4)骶骨骨盆部位外伤史及手术史等。

1.4 导板制作术前常规对患者行腰骶部64排CT螺旋扫描(西门子,美国)扫描,厚层1.5 mm。将CT原始图像数据以Dicom格式导入ORS软件,再通过ORS软件感兴趣区模块设计模板的导航通道部分,基于3D插补法,利用软件的三维计算工具,分割菜单中的Calculate 3D,可将二维图像直接转化成三维模型(可平移、缩放、任意平面切割、任意角度旋转),在三维模型区域调整导航置钉通道,找出髂骨髓腔最长与最宽的横断面,通过此横断面设计出一条穿过髂骨中心部位的虚拟通道,同时避开骶后孔及骶管,不同的患者进钉点的选择、置钉角度及置钉长度均不同;设计好置钉角度后再利用Geomagic studio 12.0软件(美国Geomagic公司)建立S1~2交界处与骶正中嵴及骶后孔之间区域表面解剖形态相符贴的反向模板;在三维模型与反向模板精确配准后生成STL格式的虚拟置钉导航模板。最后利用河南省锡创科技XC881尼龙打印机以尼龙为材料,打印1∶ 1实物置钉导航模板。

1.5 徒手置钉手术方法及3D打印导板手术方法徒手置钉手术方法:手术采用后正中入路,上端固定锥至S1正常徒手置钉,正常剥离S2周围软组织,暴露S2正中棘、中间骶棘和双侧椎板,进钉点选择在S1骶后孔向外向尾测各1 mm处,先用开口器打开皮质,后用探子慢慢深入,再用球探确定钉道在髂骨内部,然后打入标记钉。置钉过程中随时透视,避免穿出皮质损伤神经和血管。随后选择长度及直径合适的螺钉。术中记录两侧S2AI置钉时间及透视次数。

3D打印导板手术方法:手术采用后正中入路,上端固定锥至S1正常徒手置钉,正常剥离S2周围软组织,暴露出导板所需S2正中棘,中间骶棘双侧所需椎板。将导板贴合在相应导板贴合区,先用磨钻去除进钉点皮质部分,再用球探确定钉道在髂骨内部,为穿破髂骨皮质,并确定置钉长度与术前一致,然后使用丝锥攻丝,根据术前测量长度及直径,选择合适螺钉慢慢打入。术中记录两侧S2AI置钉时间及透视次数。

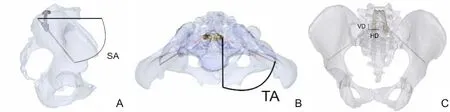

1.6 术后置钉效果所有患者术后均复查腰骶部CT,观察两组患者术后CT置入螺钉是否穿过骶髂关节,髂骨皮质是否完善,测量两组患者术后CT在矢状面上尾向偏角(sagittal angle,SA)、横断面与正中线夹角(transverse angle,TA)、进钉点与骶正中嵴的距离(horizontal distance,HD)以及与第1骶后孔下缘的垂直距离(vertical distance,VD)。见图1。

A、B分别为测量矢状面上与水平夹角SA和横断面上与正中线夹角TA;C为测量进钉点与骶正中嵴的距离HD以及进钉点与第1骶后孔下缘的垂直距离VD。

2 结果

2.1 透视C型臂次数及置钉时间导板组透视次数、置钉时间均少于徒手组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

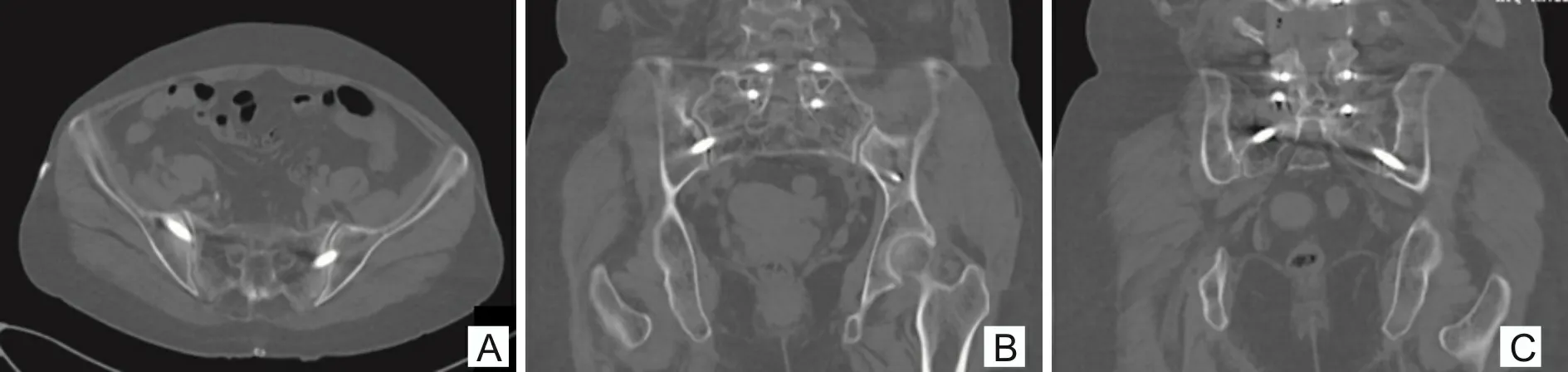

2.2 术后影像学导板组或徒手组所有螺钉均穿过骶髂关节,无穿透骶骨及髂骨现象。见图2。导板组与徒手组术后的TA、SA、HD和VD比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

表1 两组透视C型臂次数及置钉时间比较

A、B、C为螺钉穿过骶髂关节并位于髂骨内,髂骨皮质无破坏。

表2 两组术后影像学测量相关数据比较

3 讨论

脊柱骨盆固定对于脊柱外科手术一直属于难题,手术方式多种多样,手术技术也在不断改进与完善,但是由于腰骶部产生的巨大屈伸力,传统腰骶部手术固定导致术后腰骶部假关节形成、腰骶关节融合失败、断钉拔钉等问题一直存在。与传统髂骨钉比较,S2AI螺钉在生物力学上提供了相同的稳定性,60 mm S2AI螺钉在生物力学上相当于90 mm髂骨钉[10]。同时,S2AI螺钉技术穿透3层骨皮质增加了固定强度,并且术中需要剥离的软组织少,不附加额外的连接杆,降低了操作难度,螺钉尾部位置相对髂骨钉更深,降低了感染的风险。同时相对于髂骨钉,S2AI螺钉术后螺钉松动、拔出、断钉及术后腰骶部疼痛风险均较低[10-11]。

S2AI螺钉对于进钉角度和方向有严格要求,主要是局部解剖结构复杂,相邻结构重要,手术风险大,一旦偏离置钉方向很容易损伤马尾神经、盆腔大血管及重要器官,要求术者具有扎实的解剖知识、良好的三维空间构想以及丰富的经验和精准的技术操作[15]。同时,徒手置钉需要术中持续透视,增加了患者与术者的辐射暴露。因此,这也限制了该技术的推广及应用。Hu等[16]报道了机器人引导下使用S2AI置钉的安全性和准确性,然而由于计算机手术辅助导航系统、机器人等设备的购买、维护及更新都较为昂贵,学习曲线较长,使用范围有限,使得该技术手段的应用受限。

3D打印是一种基于材料堆积方法的新制造技术,初衷是为了产品的开发与制造,从20世纪80年代后期开始慢慢运用于工程制造等其他行业 。近年来,3D打印可应用于骨科术前计划,手术范围确定,手术导板辅助固定等。在脊柱外科领域中,3D打印个性化导板与相应的骨科解剖紧密贴合,术者无需考虑钉道的方向及进钉点等问题。同时,螺钉的长度通过术前模拟已经确定。因此,降低了S2AI置钉手术难度。

通过导板组与徒手组术后CT对比,结果显示两者SA、TA、VD、HD无差异,且无1例出现骨盆前、后皮质穿破现象。因此,无论导板置钉还是徒手置钉都属于安全可行的手术方法。同时相比于导板组,徒手置钉没有客观的骨盆测量数据,所以只能依赖外科医生三维主观感受以及经验,徒手组置钉时可能由于第1次导针或者攻丝攻入后透视发现位置不佳,需要反复攻入,同时需要置钉过程反复的透视以确保动态检测螺钉的位置与方向,甚至出现更改钉道的情况,增加了手术时间与透视次数,这无疑增加了患者手术感染风险以及射线暴露。

本研究的不足之处在于:采用回顾性分析,纳入病例数较少,3D打印导板仅15例;同时,无论是徒手组还是导板组,置钉时间、透视次数均与术者经验及熟练度有很大关系,本文30例患者60枚S2AI螺钉均由同1位主任医师置钉;其次,本研究未进行随访,导板置钉长期效果无法确定,结果可靠性还需大样本长期对照研究来证实。

综上所述,成人骨盆固定中,应用3D打印导板与徒手置钉的钉道及准确性无明显差异,但3D打印导板术中透视次数少,置钉时间也更短。