广东省科技奖励制度改革现状与改进对策

2020-09-08任志超

刘 蕾,任志超,胡 羚

(广东省技术经济研究发展中心,广东广州 510070)

0 引言

科技奖励制度是国内外普遍实施的一项重要科技制度,也是激励自主创新、激发人才活力、营造良好创新创业环境的一项重要举措。2017年,国务院办公厅出台《关于深化科技奖励制度改革的方案》,在国家层面提出了科技奖励制度改革的基本原则和重点任务,为地方深化科技奖励制度改革指明了方向,并明确要求地方根据国家科学技术奖励改革方向制定出台具体改革方案。截至2020年6月30日,全国34个省(区、市)中,除福建、西藏和港澳台地区外,已有29个省(区、市)出台了科技奖励改革方案或颁布新的奖励办法,当前,广东省正在举全省之力推进粤港澳大湾区建设和打造粤港澳大湾区国际科技创新中心,在此背景下,探讨如何通过进一步深化改革,构建更加适应经济社会发展形势、符合科技创新发展规律的科技奖励制度体系,进一步调动广大科学技术工作者积极性和创造性,具有迫切的现实需求和重要的研究意义。

1 广东省科技奖励制度改革现状及初步成效

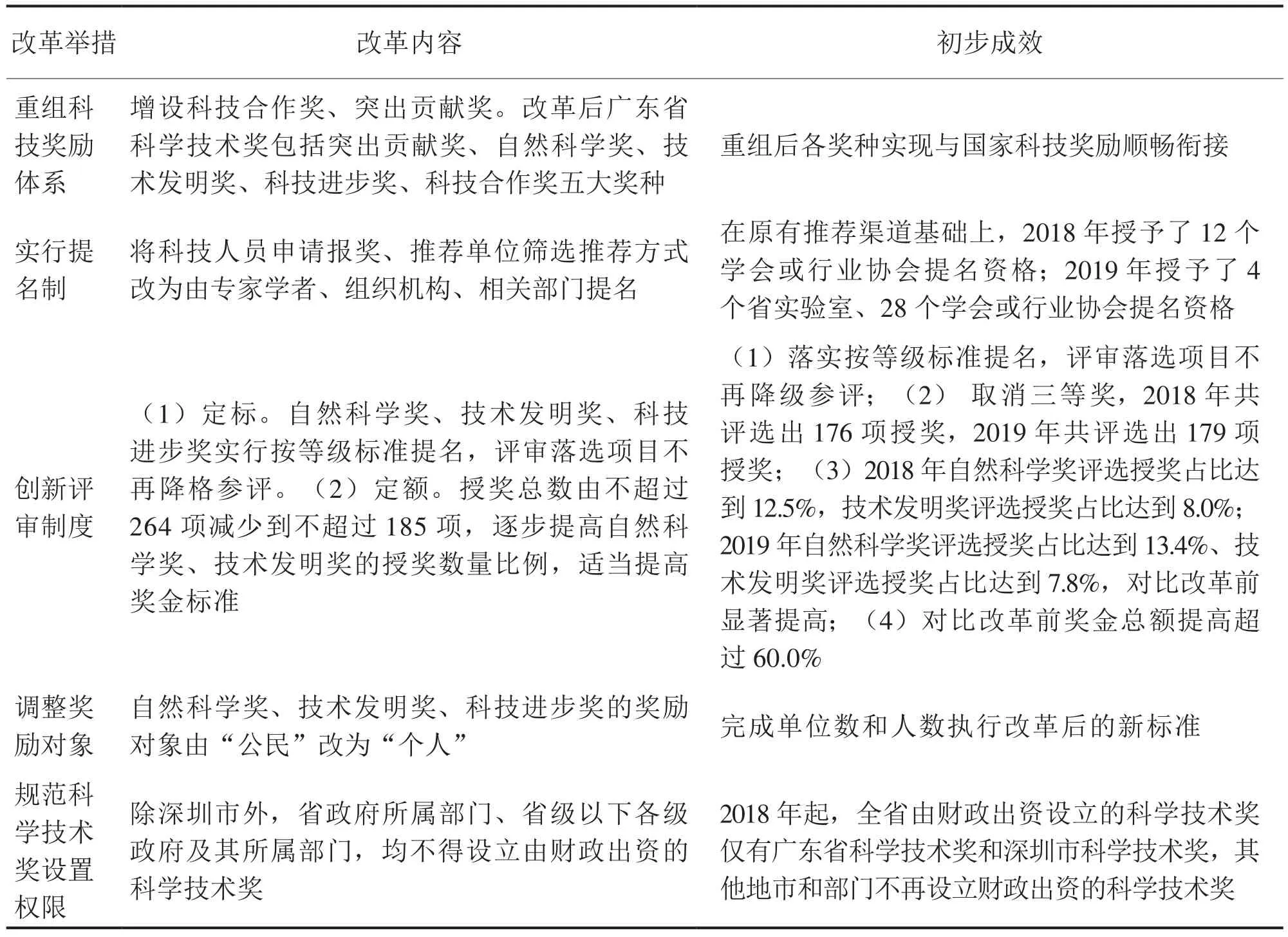

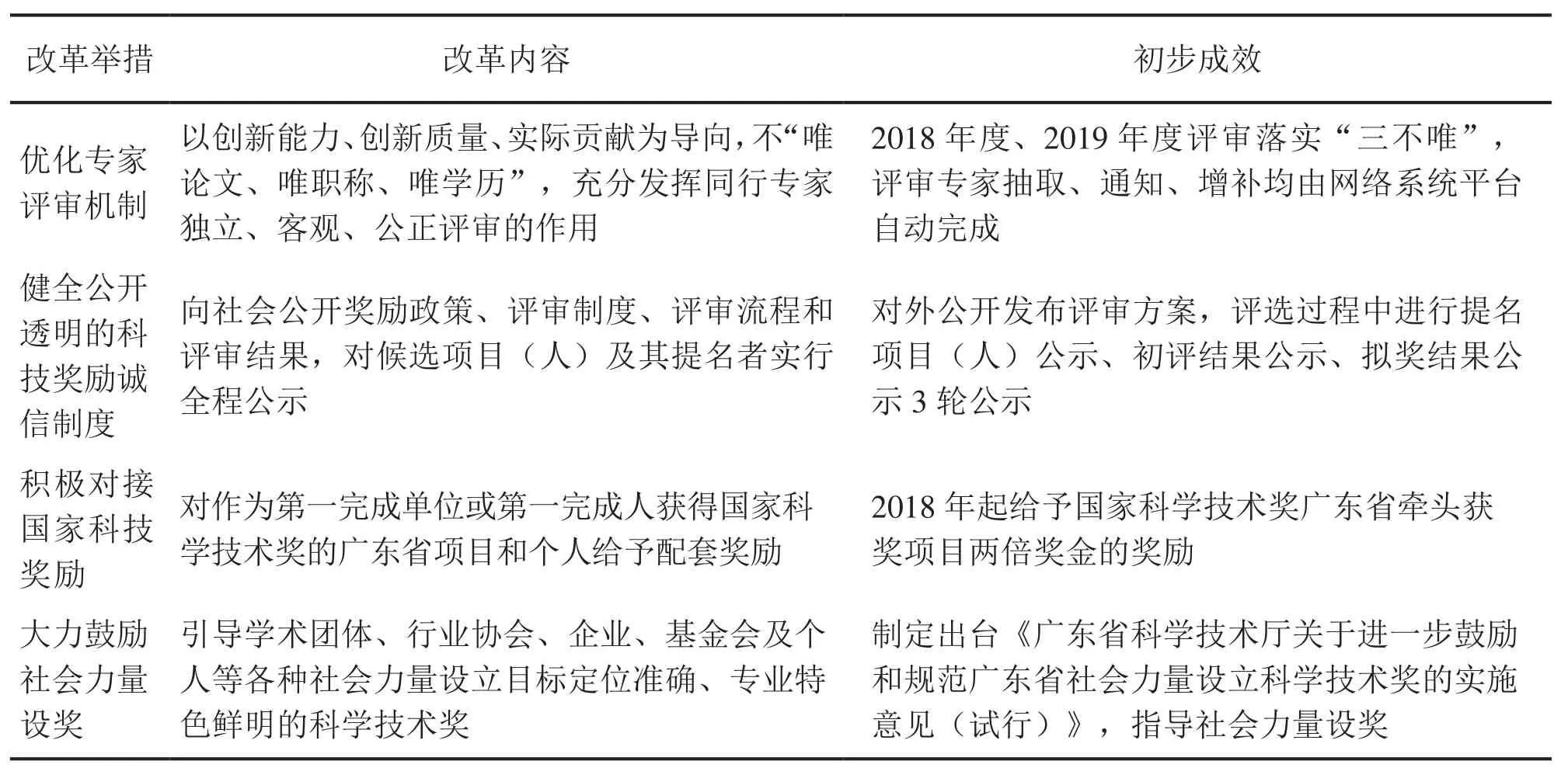

2018年,广东省人民政府办公厅根据国家科技奖励改革精神,制定出台了《广东省关于深化科技奖励制度改革的方案》,提出了9项重点改革任务,其中,取消省科技奖三等奖、大幅压减奖励数量等改革举措尤为引人注目。同年,广东省科学技术厅制定《2018年度广东省科学技术奖评审方案》,对原有一系列科技奖励制度进行调整。2019年,广东省科学技术厅在对2018年度评审方案修订完善基础上,制定出台了《2019年度广东省科学技术奖评审方案》,继续推动相关改革举措在年度广东省科学技术奖评审中落实。结合2018年、2019年度广东省科学技术奖评选授奖情况,将广东省科技奖励制度改革举措和初步成效归纳为表1[1-5]。

表1 广东省科技奖励制度改革举措及初步成效

表1(续)

1.1 奖种设置实现与国家科学技术奖的顺畅衔接

改革后,广东省将原有的广东省科学技术奖和广东省突出贡献奖这两类奖项重组为广东省科学技术奖,并下设突出贡献奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖和科技合作奖五大奖种,分别对应国家最高科学技术奖、国家自然科学家、国家技术发明奖、国家科技进步奖和国际科学技术合作奖,在奖种设置方面实现了与国家科学技术奖的顺畅衔接。

1.2 提名制有效拓宽申报渠道,丰富优秀项目成果来源

在国家和地方科技奖励制度改革之前,政府科技奖励均是由申报人主动申报后再由各级科技主管部门推荐报奖;改革后将原推荐制改为提名制,符合条件的提名专家和学会、协会、社会科技奖励设奖等组织机构也可以提名科学技术奖,提名渠道更加开放,更有利于发挥学会、协会等作用,发掘各行业、各领域内优秀的科技成果。2018年广东省科学技术奖评选过程公示数据统计显示,由专家、学会及协会有效提名的项目获奖率达到27.5%,略高于总体有效提名获奖率(26.2%),特别是由专家提名3个项目中,有2个项目最终获奖,获奖率达66.67%,证明了提名制有效地丰富了优秀项目成果来源。

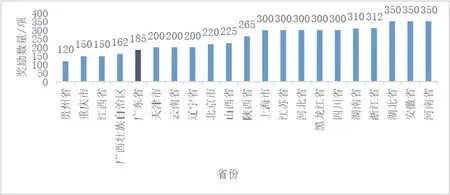

1.3 率先取消省级科技奖励三等奖,推动科技奖励减量增质

2018年广东省在全国率先取消省级科技奖励三等奖,国内目前仅有广东省和北京市分别于2018年、2019年取消了省级三等奖。在奖励数量方面,广东省自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖(以下简称“三大奖”)奖励数量从改革前不超过264项压减到改革后不超过185项,下降幅度达到29.9%,在全国已出台奖励改革方案的省(区、市)中数量下降幅度最大,且奖励绝对数量已低于大部分省(区、市)(如图1所示)。取消低等级奖励,实现奖励数量“瘦身”,对于保障科技奖励质量、维护科技奖励的权威性和公信力具有积极的促进作用。

图1 我国部分省(区、市)科技奖励数量限额情况

2 科技奖励制度的国内外差异比较及启示

国内外普遍实行科技奖励制度用以激励创新,但在设奖主体、奖励结构、评审组织、奖励效应等方面具有显著差异,主要体现在以下几个方面:一是设奖主体。在国外,诸多耳熟能详的奖项均是由基金会、企业或个人等社会力量出资设立,如诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、何梁何利基金奖等,社会科技奖励在权威性、荣誉性和专业性等方面丝毫不亚于政府设立的科技奖励,乃至在一国或一个地区的科技奖励体系中占据主导地位;国内则是以国家级和省级政府科技奖励为主导,社会科技奖励为辅。二是奖励对象。国外知名的社会科技奖励均奖励个人;而国内则以奖励项目(成果)为主、奖励个人为辅,例如,2018年国家科学技术奖通用项目中奖励项目(成果)占所有奖项的比例达97.5%,奖励个人的奖项仅占2.5%,2018年广东省科学技术奖奖励项目占所有奖项的比例达96.6%,奖励个人的奖项仅占3.4%。三是奖励结构。国外知名奖项多为各学科领域的专业类奖项;而国内通常以不限定学科领域的综合类奖项为主,如自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖等。四是奖励评选程序。国外科技奖励评选程序相对简单,如美国科技奖励的评审程序多为一级评审,提名推荐不考虑指标平衡,人为影响因素较少[6];国内政府科技奖励往往涉及多轮评审、公示和异议处理,评选程序较为复杂,提名者和被提名者的奖励材料准备、核实、提交等流程也较为繁琐,且评选过程带有浓厚的行政色彩,往往体现行政意志对学科发展、地域均衡等多重因素的考虑。五是奖励效应。国外科技奖励以社会科技奖励为主,不与职称评定、职务晋升等相挂钩,更有利于维护奖励的荣誉性,避免出于功利性目的而竞相逐奖;国内的政府科技奖励通常具有较强的派生效应,同职称评定、人才认定、职务晋升、学科发展等紧密相关。

国内外科技奖励制度的诸多差异是科技管理体制乃至社会制度、经济发展水平、文化理念等深层次差异的集中体现,应置于该制度所处的客观历史和现实条件中去解读。在国内更为强调弘扬集体荣誉,以及社会组织参与创新治理尚存在较多壁垒的现实条件下,政府科技奖励占据主导地位、以奖励项目(成果)为主具有其合理性和必然性,但同时也存在一些不足,如奖励项目为主以及科技奖励所具有的强大的派生效应易于引发科技工作者对科技奖励的功利性追逐,出现“拼凑报奖”、过度包装、“搭便车”、数据作假、重复报奖、学术不端、知识产权纠纷等现象。对此,可以借鉴国外经验做法,重视对个人的奖励,逐步淡化奖励派生效应,强调奖励的荣誉性,因地制宜构建符合科技创新规律和发展实际的广东科技奖励制度体系。

3 改进对策

3.1 培育多元化的科技奖励设奖主体,引导科技奖励差异化发展,逐步淡化奖励派生效应

一是深化落实人才评价机制改革。逐步淡化科技奖励在人才评价、职称评审、学科评估、项目评审、绩效考核等方面的派生效应,减少政府科技奖励的功利性,方能有效降低科技工作者对政府科技奖励的依赖性和争逐性,赋予社会科技奖励更多发展空间,回归科技奖励是一种荣誉的本源。二是引导科技奖励差异化发展。政府科技奖励应重点面向社会科技奖励难以覆盖或不愿触及、市场机制难以发挥作用的领域,避免与社会科技奖励重叠交叉,在当前以不限定学科领域的综合类奖项为主的基础上,加强对欠发达地区和科学技术普及、科技教育等公益性领域以及基础研究领域的科技创新组织与个人的奖励;社会科技奖励应侧重于向专业类奖项发展,充分发挥科学共同体认可作用和市场检验机制作用。三是科技主管部门应在奖励规章制定、评审组织、专家库建设等方面为社会科技奖励提供必要的业务帮扶,并鼓励建立奖励专项基金,实行基金化运作。

3.2 注重对个人的奖励,明确奖励项目侧重点,提高科技奖励精准性

科技创新活动及其产生的创新成果、经济社会效益、成就与贡献始终源于科技工作者本身的不懈努力和辛勤付出,设奖者通过科技奖励这一形式来激发调动科技工作者的积极性和创造性,相较于当前奖励项目(成果)为主的形式,奖励个人会更为精准。奖励个人由于不涉及项目组贡献、奖励排名等,在制度设计层面减少了知识产权纠纷、“拼凑报奖”“奖励搭便车”等现象的出现。此外,由于奖励个人通常是对其个人职业生涯科技成就或贡献的认可,将有效精简需要提供的提名材料,如目前奖励项目提名材料中常见的实验动物证明、经济效益证明、行业许可证明、知情同意证明等,在奖励个人时不再要求提供,可为科技工作者减负,也更有利于落实提名者责任,让其对提名材料真实性、准确性和有效性负责。奖励个人也将有效压缩以营利为目的,使用政府科技奖励名义进行各类营销、宣传等活动的空间,避免出现损害科技奖励声誉的现象,更有利于维护科技奖励的荣誉性和权威性。在对个人进行奖励时,特别要加大对青年科学家群体的奖励。韦伯尔分布表明,科技人员取得创造性成果的高峰期在25~45岁,其创造峰值约37岁[7]。2018年广东省科学技术奖获奖项目(人)中,45岁以下的第一完成人有62位,占34.8%;45岁以上的第一完成人有116位,占65.2%,从侧面反映出当前有关评奖部门对青年科学家的重视程度还不够。青年科学家往往由于资历、名声等原因,在科研项目的申报、科技奖励的获取等方面处于劣势,因此加大对青年科学家的关注和奖励将带动更多创新资源流向青年科学家群体,长期以往,将会产生更大的激励效益。与此同时,奖励项目应侧重对具有社会公益性、广泛受益性、政策导向性、标杆示范性、基础创新性等项目的奖励,减少对创新成果仅由个别主体受益或须经市场检验和获得回报的项目的奖励,会更易于社会公众理解和接受。

3.3 遵循物质奖励和精神奖励并重原则,增强科技工作者荣誉感和获得感

近年来,随着经济发展水平的提升,从国家到地方层面均明显提高了政府科技奖励的奖金额度,以奖金为主要形式的物质奖励已较为可观。根据麦克利兰的高成就需要理论,具有高成就需求的人重荣誉而轻物质,其科研积极性主要取决于高层次精神需求的满足,而较少受物质因素影响[8]。与物质奖励相比,精神奖励更能突出奖励的荣誉性,体现政府与社会对科技人员工作价值和贡献的认可,满足获奖者对获得崇尚和尊重、实现自我价值等精神层面的需求,对鼓励科技人员潜心研究、久久为功的激励作用更为持久和深远,也有利于减少科技人员对科技奖励的功利追逐,力戒科研浮躁之风,净化科研环境。科技奖励的激励作用与奖励的声誉和权威性息息相关,因此,应建立科学、规范的科技奖励授奖制度,遵循物质奖励和精神奖励并重的原则,增强科技工作者荣誉感和获得感。如在奖励宣传上,可以组织获奖代表到省内地市、高校院所等举办相关报告会,努力扩大科技奖励的公众知名度和社会影响力。在奖后管理上,对获奖成果提供跟进科研支持、推广对接、转化运用等系列延伸服务,多措并举,营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。