我国男子短跑后备人才连续纵跳能力及与短距离跑成绩的相关性研究

2020-09-07章碧玉何梦梦陈文佳

周 彤,章碧玉,何梦梦,陈文佳

短跑作为田径大项中最受关注的项目之一,一直受到学术界和训练领域的高度重视,我国学者对短跑项目的力量和速度特征以及训练要素研究也较为全面(姜自立等,2018a,2018b;李庆等,2017;苏炳添等,2019)。对短跑这种体能主导类快速力量性项目而言,运动员的反应力量水平对专项成绩具有重要影响(周彤等,2018)。反应力量是指肌肉先做拉长的离心式收缩,然后做向心式收缩,即完成拉长-缩短周期(stretch-shorting cycle)时表现出的力量(陈小平,2001)。随着研究的深入,目前已逐渐发展成为与最大力量、快速力量等同等重要的力量素质。

青少年阶段是发展力量与速度素质的敏感期(张春燕,2014),对短跑项目的选材和育才,都应围绕力量与速度进行重点发展。短跑运动员完成复步时,支撑、摆动、扒地等动作对下肢伸肌群的反应力量水平要求极高。但研究指出,反应力量虽可通过训练增强,但一些对反应力量最具影响的神经-肌肉指标极易形成动力定型并难以改变(陈小平,2004),因此在选材阶段通过多种测试手段加强对后备人才下肢反应力量的测试与研究,对推进短跑项目的整体发展、提升选材效率具有重要作用。

目前,对运动项目的专项特征、技术及体能特点的研究,经常运用先进的运动生物力学测试手段,从运动学、动力学等方面揭示普通运动表现测试的重要指标,为指导研究人员和教练员训练提供重要依据。但由于一些研究需要运用大型仪器,对数据的处理和分析时间较长等原因,导致研究结果对训练实践的即时指导效果不足,一定程度造成了理论与实践的脱节。因此,采用一线教练员更易理解的、可操作性更强的测试指标对训练的指导意义更大。

围绕田径各子项目的选材、育才和训练研究虽然丰富,但对我国短跑后备力量,特别是短跨项群奥林匹克后备人才基地的男子优秀在训运动员运用运动生物力学测试手段,测试其反应力量的研究较为缺乏。目前,我国短跑项目选材标准中关于身体素质和力量素质的测试手段多以不同距离的短跑成绩及其他运动表现为主,运用交叉学科知识进行科学选材、提升选材效率势在必行,而下肢反应力量水对于不同距离的短跑成绩影响也需深入研究。因此,本研究选用Tendo Power功率测试仪对我国男子短跑后备人才进行下肢反应力量测试,评价不同运动等级、年龄的青少年运动员的下肢反应力量水平,并探讨测试指标与不同距离短跑速度之间的关系。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

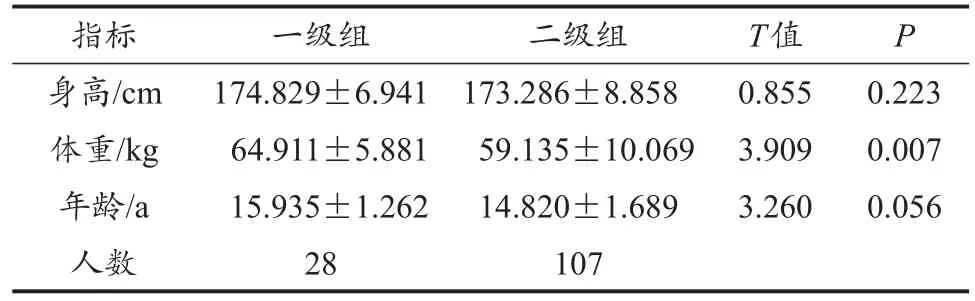

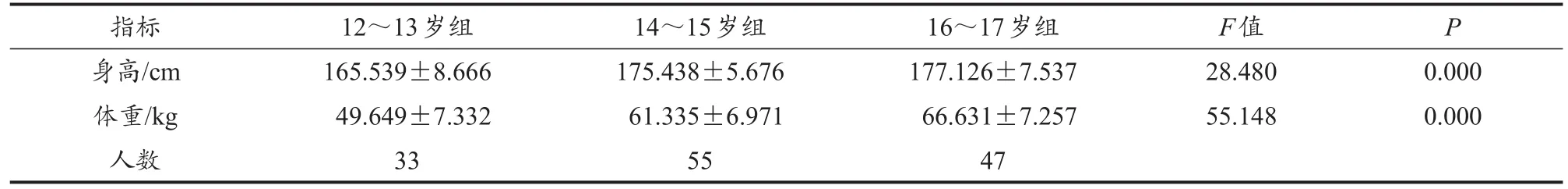

2017年5月—2018年5月在全国短跨跳后备人才基地训练营及苏州、张家港、成都、洛阳等地的全国田径短跨项群奥林匹克高水平后备人才训练基地,对数百名百米项目在训男子青少年短跑运动员进行测试,从中筛选出百米专项成绩达到国家二级及以上水平共135人,采用运动等级与年龄2种方式进行分组。根据各受试者所达到的百米项目运动等级分为一级组与二级组,根据受试者年龄及《中国田径教练员岗位培训教材》(国家体育总局,2009)采用的选材年龄划分方式,将受试者分为12~13岁、14~15岁和16~17岁3个组别。全国目前现有25个短跨项群奥林匹克高水平后备人才基地,本研究受试者来自于其中21个单位,基本能够代表我国目前男子短跑后备人才整体水平(表1、2)。

表1 受试者运动等级分组情况Table 1 Description of Characteristics of Participants in Different Sport Level Groups

表2 受试者年龄分组情况Table 2 Description of Characteristics of Participants in DifferentAge Groups

1.2 研究方法

连续纵跳是反映下肢伸肌群反应力量的常用手段,对测试者在拉长-缩短周期中表现出的峰值力量和持续能力具有良好的评价效果。连续纵跳的测试动作要求受试者双手叉腰以排除摆臂动作的影响,两脚分开与肩同宽自然站立,通过系于腰部的辅助绑带与Tendo Power测试仪的拉线进行固定,并使拉线垂直于地面。受试者先预蹲然后尽力向上跳,双脚落地要求踏在定点区域内,脚触到地面后尽快反弹跳起,最大限度地减小屈膝缓冲的时间以及膝关节缓冲角度,不允许每跳之间存在明显的停顿。如果出现受试者在纵跳过程中前后位移过大、明显二次发力、缓冲时间过长及膝关节缓冲角度过大等情况,则需重复测试至成功。

本研究在先期测试中对不同次数的连续纵跳进行了预测试与分析,认为连续纵跳5次能够充分反映运动员的下肢反应力量或爆发力,且便于受试者更加有效地控制身体,因此将纵跳次数定为5次。由于本研究受试者为接受系统训练的青少年运动员,对测试动作较为熟悉。测试动作重复2组,取完成效果较好的1组数据。连续纵跳测试采用Tendo Power测试仪。在开始测试前对受试者的个人信息、运动等级和最好成绩进行记录。经过慢跑和动态拉伸后,由工作人员讲解标准测试动作,并带领测试者完成2~3次原地试跳。随后,受试者按照预先编定的序号依次进行测试。

本研究还对每位受试者的短距离跑速度进行了测试,测试距离分别为30 m和60 m。短距离跑速度测试采用与连续5次纵跳相同的热身方式,并给予受试者2~3次的冲刺热身。受试者需全力完成一次60 m测试,经过30 m和60 m处时有工作人员计时并记录。每次测试安排4名受试者同测,其编号与连续纵跳测试一致。测试共有11名工作人员参与测试工作,8人进行手计时测量,其中4人站在30 m处,4人站在60 m终点处,2人分别登记受试者30 m和60 m成绩,另1人举旗发令。所有测试均由固定工作人员完成,保证测试结果的一致性。短距离跑速度测试与连续纵跳测试相隔至少2 h。

1.3 数据分析

运用Tendo Power自带蓝牙配件将测试仪与笔记本电脑连接,测试开始时将每名受试者的身高、体重输入系统,从导出的连续纵跳测试结果“summary”以及每次跳跃的“raw data”中收集本研究所需的功率和速度指标,且均包含平均和峰值指标。

1.4 数据统计

每名受试者的连续纵跳和短距离速度测试数据,利用SPSS 17.0统计软件将所有描述性分析结果以平均值±标准差表示。主要有以下3部分内容:

1)统计分析受试者基本情况,包括身高、体重、性别、运动等级等。

2)采用方差齐性检验及独立样本T检验对实验数据进行分析,比较不同组别受试者测试指标差异性。采用相关性分析比较测试数据与专项成绩之间的相关系数,P≤0.05为具有显著性。

3)采用多元线性回归分析,对连续纵跳测试的多项指标与短距离跑速度测试的30 m、60 m成绩间关系进行研究。

2 结果与分析

2.1 不同分组下连续纵跳与不同距离短跑成绩的差异及相关性

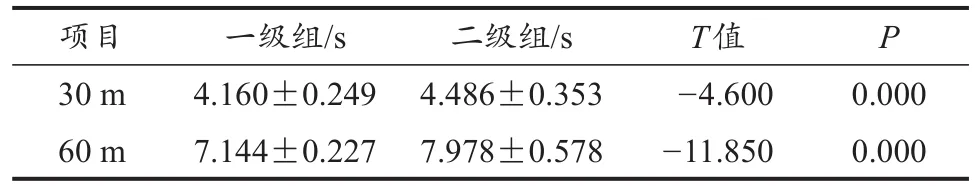

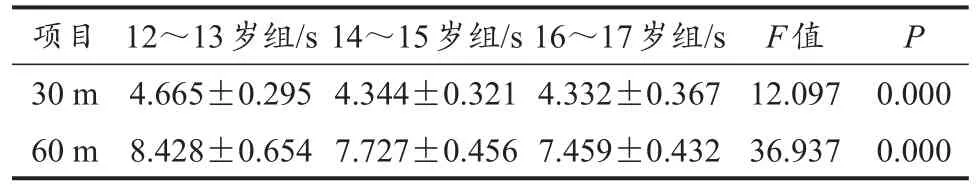

研究发现,受试者运动等级虽根据百米项目成绩进行区分,但一级与二级组在30 m和60 m成绩上依旧存在显著性差异(表3)。30 m和60 m在距离上的差异,分别反映运动员加速和保持最大速度的能力(郭成吉等,2003)。本研究分析得出,30 m与60 m跑成绩呈显著正相关(r=0.600,P=0.000)。

表3 运动等级分组30 m与60 m测试数据Table 3 Test Data of 30 m and 60 m in Different Sport Level Groups

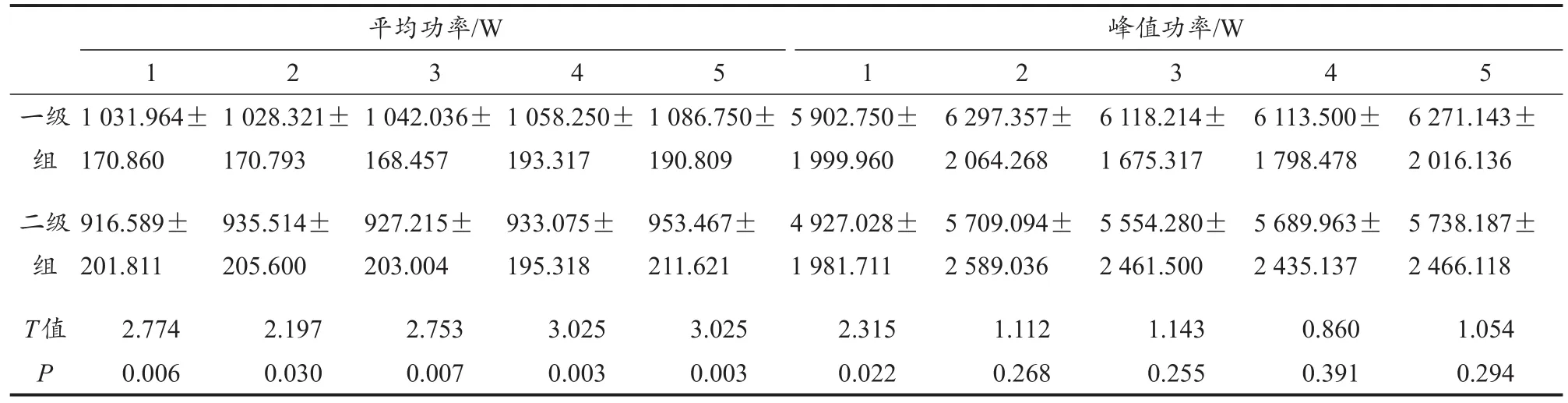

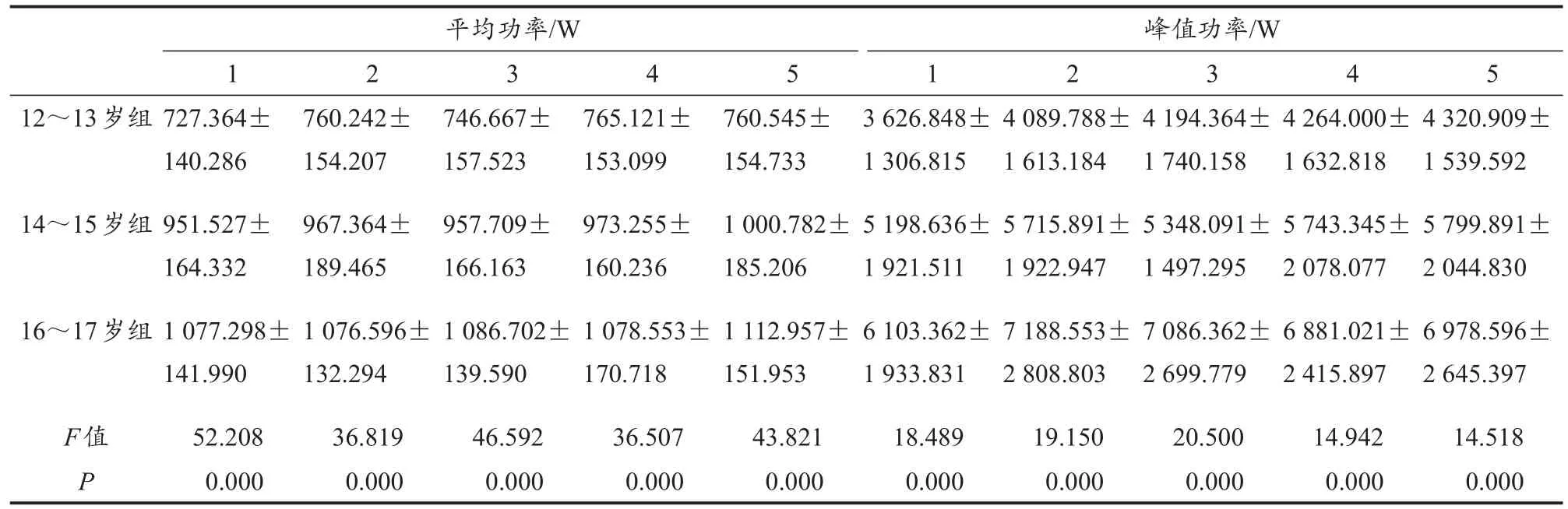

连续纵跳测试中,两组测试者也出现了多项显著性差异。从运动学的角度看,测试系统得出的平均功率和峰值功率分别反映的是受试者在一次纵跳过程中的平均爆发力和最大爆发力。一级组与二级组在每次纵跳的平均功率中均存在显著性差异,证明更高运动等级的受试者整体力量水平更好。峰值功率上,除第1跳外,两组在其他4跳上虽不存在显著性差异,但一级组均值仍全部高于二级组(表4)。作为快速伸缩复合训练的常用手段,连续纵跳对下肢肌群完成拉长-缩短周期的能力具有较高要求,有研究也证实了拉长-缩短周期与运动员的快速力量水平关系密切(Miller et al.,2006;Spurrs et al.,2003)。对短跑这类快速力量主导型项目而言,下肢肌群完成拉长-缩短周期的能力将极大影响运动表现,推测在本研究中两组受试者是由于该能力的差别导致了运动等级的差异。

表4 运动等级分组连续纵跳测试功率数据Table 4 The Power Data of Continuous Vertical Jumps in Different Sport Level Groups

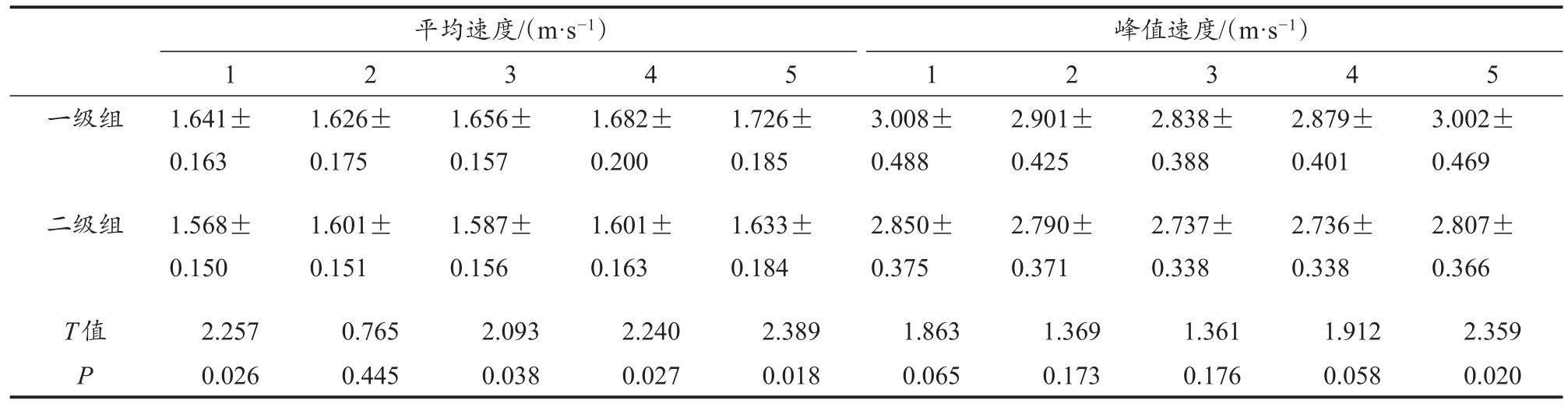

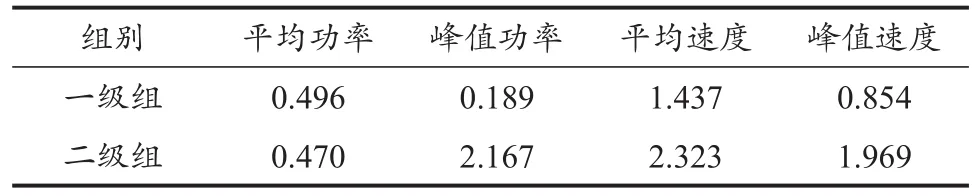

从动作形式看,连续纵跳的生物力学机制与短跑存在一定区别,后者触地时间更短。本研究中两组在后4跳的峰值功率、平均速度和峰值速度上未见显著性差异(表5),但一级组均值均高于二级组,其原因可能是一级组受试者整体具备更强的下肢肌肉工作能力,同时存在部分受试者发力方式专项化程度高,导致了运动等级的差别。此外,有研究认为在快速伸缩复合训练中可以用脚触地次数计算负荷量(Chu,1994)。本研究中一级组在第5次起跳的峰值速度上显著高于二级组,表明在相同负荷量下运动水平更高组别的肌肉持续工作能力更强。

表5 运动等级分组连续纵跳测试速度数据Table 5 The Velocity Data of Continuous Vertical Jumps in Different Sport Levels

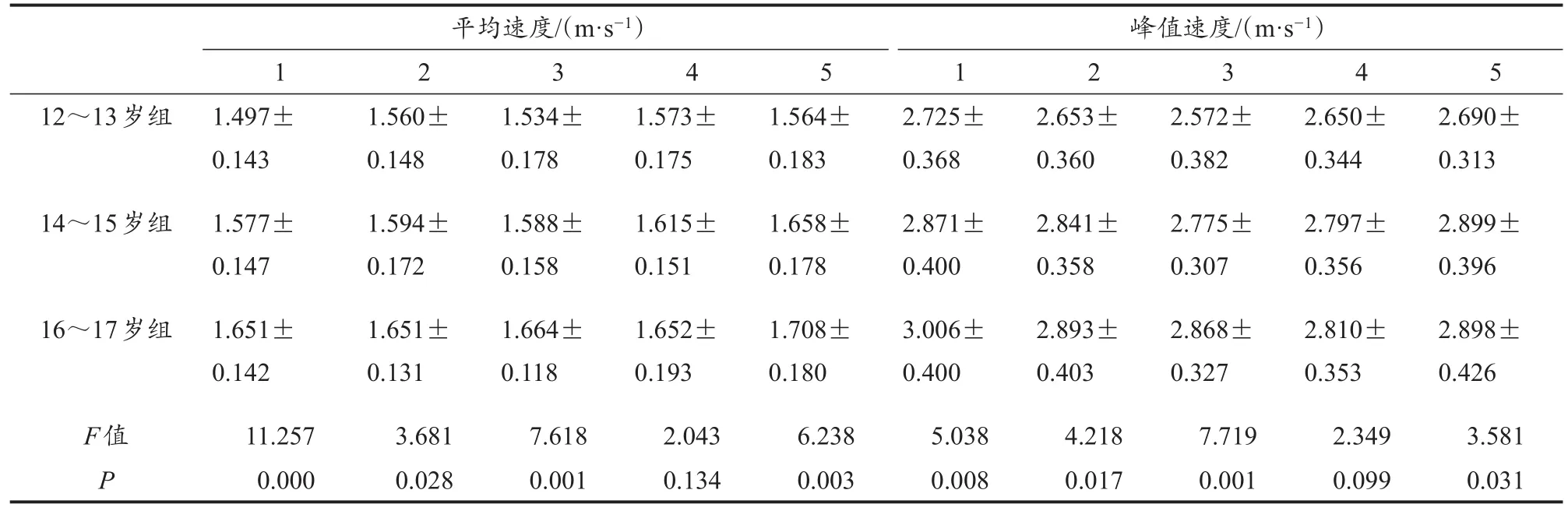

根据年龄分组可以看出,3组受试者在绝大多数指标均存在显著性差异(表5~8),证明年龄确实是影响受试者力量水平的重要因素,但身高和体重也对年龄分组具有较大影响(表3)。本研究在独立样本T检验的基础上,将体重、年龄、身高影响剔除进行偏相关分析。结果显示,30 m成绩与第1跳的平均速度(P=0.026)、第2跳峰值速度(P=0.026)、第4跳峰值速度(P=0.008)、第5跳平均速度(P=0.022)和峰值速度(P=0.041)呈显著负相关。同时,60 m成绩也与第1跳平均速度(P=0.009)和第5跳峰值速度(P=0.008)呈显著负相关,证明排除基本身体形态和年龄影响,受试者连续纵跳能力确实对短距离跑成绩具有一定影响,虽然各相关系数均低于0.3,但可能与受试者年龄、运动能力差异有关,且本研究选取受试者人数较多,相伴概率呈显著性则表明指标与运动表现确实存在相关性。

表6 年龄分组连续纵跳测试功率数据Table 6 The Power Data of Continuous Vertical Jumps in DifferentAge Groups

由于30 m、60 m与百米成绩显著相关,因此连续纵跳反映的反应力量水平差异,能够对短跑项目的竞技能力起到重要影响。此外,控制体重变量进行偏相关分析发现,与30 m、60 m相关的指标均为速度性指标,若不控制体重变量,则几乎所有连续纵跳指标,即功率与速度指标均与运动成绩显著相关。速度与力量的增长可促进功率提升,在本研究中的受试者均经过系统训练,力量与速度素质较为突出,在控制体重变量的前提下,加强对速度训练的重视更能提升连续纵跳和短跑能力。速度与力量二者相辅相成,本研究数据也证明运动成绩更好的人群体重更大,因此,在训练中可以接受短跑运动员因力量水平提升而出现体重提高的情况。但本研究未进一步测试受试者的瘦体重情况,青少年短跑运动员的体重合理区间及与运动表现关系需进一步研究。

表7 年龄分组连续纵跳测试速度数据Table 7 The Velocity Data of Continuous Vertical Jumps in DifferentAge Groups

表8 年龄分组30 m与60 m测试数据Table 8 Test Data of 30 m and 60 m in DifferentAge Groups

通过建立非标准回归方程得出,受试者的30 m和60 m成绩分别受到运动员身体形态、年龄和第4、5次起跳数据影响(表9)。一方面本研究受试者来自于单项高水平后备人才基地,具有良好的训练背景和潜力,随着年龄的增长其运动表现很可能出现较大幅度的提升,另一方面进入回归方程的纵跳指标全部为相对靠后次数的纵跳指标,从发力模式而言,短跑与连续纵跳均对运动员的下肢反应力量提出较高要求,但短跑项目需要肌肉完成多次拉长-缩短周期,这一点与连续纵跳反映的肌肉耐力水平相吻合。可在运用连续纵跳测试手段时运用此方程,判断青少年男子短跑运动员的下肢反应力量和肌肉耐力情况。同时在训练中加强对连续纵跳第4、5次峰值功率和速度的关注,以增强运动员下肢反应力量,提高专项成绩。

2.2 连续纵跳能力对短跑后备人才选材与训练的重要性

连续纵跳对运动员下肢肌群的反应力量和肌肉耐力评价具有良好效果。在短跑项目中,顶尖运动员需要完成40步以上才能跑完全程(谭明义等,2000)。每个复步完成着地、蹬地动作时,下肢肌肉均完成拉长-缩短周期,其反应力量水平与肌肉耐力水平对专项成绩具有较大影响。连续纵跳虽然在肌肉收缩时间上与短跑存在明显差异,但下肢肌群也完成拉长-缩短周期,能够反映运动员本身的反应力量水平和肌肉耐力,有研究曾用跳深和单次半蹲跳等评价反应力量的手段测试青少年女子短跑运动员的下肢反应力量水平(周彤等,2018)。

不同分组方式下,单次纵跳的数据呈现不同特点。以运动等级分组时,两组的功率与速度指标虽然均呈现整体上升的趋势,且均通过方差齐性检验,但一级组每跳表现相对稳定,而二级组在每跳的峰值功率、平均速度和峰值速度方差对比中,其相伴概率均小于0.1,F值也高于一级组(表10),证明二级水平选手不仅在下肢反应力量上与一级运动员有差距,而且每跳之间的稳定性也有差距(表3、4)。

表10 运动等级分组各测试指标每跳之间F值比较Table 10 F Value of Each Vertical Jump in Different Sport Level Groups

本研究认为,在连续纵跳的测试中要求受试者尽可能快速的连续起跳更接近运动形式,也能提升反应力量测试的准确度。拉长-缩短周期对肌肉离心与向心收缩之间的过渡要求严格,否则弹性势能的利用效果将大打折扣。研究证实,随着纵跳频率提升,纵跳的效果在时间参数和高度上均呈显著变化(曹志飞等,2009;单信海,2007),但腾空高度并不能直接反应运动员的下肢力量水平,下肢三关节的角度大幅变化也不符合短跑项目的要求。

短跑项目对运动员的力量素质尤为重视(龙斌,2010;骆建,2001;张昌言 等,2002;周伟,2007),选材时也普遍选择速度能力和爆发力突出的青少年(中国田径协会,2009),但某些神经-肌肉指标对反应力量的影响会随着年龄的变化而难以改变。年龄是影响青少年运动能力与专项成绩的重要因素之一,而青少年运动员现有成绩与后续的发展潜力并不完全对应(姜自立等,2018b)。因此,在对青少年短跑运动员选材和育才的环节中,应在力量素质发展的“敏感期”加强对反应力量的测试和训练。

近年来,我国短跑项目成绩不断取得突破,以“奥林匹克高水平后备人才训练基地”和“业余训练大联盟”为代表的田径青少训练体系日渐完善,对短跑项目专项规律理解地提升将促使青少年运动员测试与训练方法手段亟待更新与改进,提高后备人才的竞技水平与“成材率”。以本研究为例,教练员可在短跑选材初选、重点选拔和优选阶段加入连续纵跳测试和训练,反映和增强运动员下肢反应力量水平,提升专项成绩。

3 结论与建议

3.1 结论

1)百米项目运动等级较高的一级组在30 m、60 m成绩和反映下肢反应力量的连续纵跳多个指标均显著优于二级组,专项竞技水平与下肢反应力量存在一定的相关性。排除身高、体重和年龄影响,受试者的连续纵跳能力对短距离跑成绩具有显著影响。

2)一级组与二级组在连续纵跳的峰值、平均速度等指标存在差异,相同负荷量下运动水平更高的受试者下肢肌群完成拉长-缩短周期的持续工作能力和稳定性方面表现更佳。

3)连续纵跳对运动员下肢肌群的反应力量和肌肉耐力评价具有良好效果,可将其加入青少年短跑选材和训练内容,在力量素质发展“敏感期”加强反应力量测试和训练。

3.2 建议

1)本研究选取的测试手段主要体现青少年短跑运动员下肢肌群反应力量差别,建议后续采用更多技术要求简单、操作性强的手段测试快速力量主导型项目的反应力量特征,并可围绕不同测试建立测试集合与标准,提升选材科学性与效率。

2)就短跑及其他快速力量主导型项目的训练而言,连续纵跳每一跳要达到的何种强度范围对发展运动员的反应力量和提升专项成绩效果最佳,目前暂无定论,建议后续研究关注。