高原极端环境特种兵功能性训练关键技术构建及实战应用效果验证研究

2020-09-07陈南生熊鸿斌敬挺韬糜漫天

陈南生 ,盛 莉 ,熊鸿斌 ,曾 威 ,黄 驰 ,刘 莉 ,黄 鸿,李 浩,敬挺韬,糜漫天

我国是世界上高原面积最辽阔的国家,也是高原国境线最漫长的国家(顾朝林,2012)。我国高原面积约占国土面积的33%(韩渊丰等,2008),“世界屋脊”青藏高原是世界上最大和最高的高原,大多是边疆地区,由北向南依次与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔和不丹接壤(管彦波,2011)。高原边境防务一直是我国国防安全的重点方向,特别是近年高原地区的边境管控难度不断加大(环球网,2020),对我国国防安全带来巨大挑战。

我国高原边疆大多处于人类生存极限的“高高原”区域(钮仲勋,2004),平均海拔3 000~5 000 m,甚至有的国境线位于6 000 m左右的“生命禁区”(杨浪,2006),大部分处于高原低氧、低温高寒、强紫外辐射、风干低湿度、沙暴、霜冻和冰雹雷电频繁区域,这种高原极端环境对卫国戍边官兵健康带来巨大威胁(叶文,2001)。被中央军委授予“喀喇昆仑钢铁哨卡”荣誉称号、位于堪称“生死考验”的喀喇昆仑山神仙湾哨所海拔5 380 m,被称为“高原上的高原哨所”,年平均气温低于0℃,昼夜温差约30℃,冬季长达6个多月,氧含量不足45%,紫外线强度超过50%,极大地考验着卫国戍边官兵的身心素质。

未来高原边境军事斗争对任务部队有效遂行高原作战的能力素质建设提出了特殊要求(姚洪华,2018):一方面要大力发展国防科技,另一方面更要提升高原地区承担边境应急作战任务部队(主要是特战分队)官兵的能力素质(尤其是身体素质、体能能力)(牛文忠,1996),强化特战分队官兵适应高海拔地区作战的专项能力训练,科学高效地提升高原地区特战分队官兵的实战化能力素质(陈南生等,2019a)。但目前学术界和训练实践领域对高原极端环境条件的身体素质科学化训练问题研究不足,我军特战分队在高原极端环境条件下组织的相关训练方法简单,使高原极端环境条件下宝贵的“人本战斗力”资源受到影响(张俐等,2004)。研究表明,高原训练研究主要集中于竞技运动、运动训练、临床医学和高原病理学研究领域(吕永达,1995),且竞技运动领域研究的高原训练主要集中在适宜运动成绩提高的“低高原”地区(海拔2 000~3 000 m),如在青海多巴国家高原体育训练基地(海拔2 388 m)、昆明海埂体育训练基地(海拔1 888 m),通过HiLo训练模式能够显著提高运动竞技能力和运动成绩。然而,在军事训练和作战训练领域,我军高原边境防线大多处于海拔4 000 m以上的高原极端环境条件下(“高高原”区域),对官兵的生理极限、作战身体素质和体能能力是重大考验,同时也是军事训练领域研究的难点。目前,关于高原极端环境特种兵功能性训练与实战应用的相关研究鲜见报道。

功能性训练是当前体能训练领域的研究热点。美军特种部队“海豹六小队”在其作战技能训练中大量引入了功能性动作模式的训练理念、内容和方法,取得了十分显著的训练成效(杰弗里·M·威拉德逊等,2017)。Payne等(2016)认为功能即目的,并有研究把功能性训练界定为“将人体神经、关节、肌肉系统的功能与针对性动作模式表征为相同要素时形成的训练体系”(Santana,2000),即身体训练要围绕动作模式实现的功能来设计,才能体现专项训练的意义(李丹阳,2011),运动领域的专项训练就基于这一思想。在军体融合研究领域,将功能性训练引入军事作战训练,改善和提高军事技能、战术动作训练效益,预防军事训练伤,并对训练康复和恢复都具有很好的借鉴价值(冯连世,2019)。在军事训练的作战技能和战术动作的身体功能训练方面,也存在同样的特点和规律,要提升作战训练的效益,应该以精细化和专项化训练的思想深入探索作战技能和战术动作模式的专项化训练体系,将功能性训练的思想引入作战技能和战术能力的身体素质训练领域,通过建立与作战技能和战术动作要素一致的专项化功能性训练体系(鲍春雨,2014),科学和高效提升作战技能和战术能力相关的身体素质和体能水平。为此,本研究立足于特种兵作战体能功能性训练的科学化研究(中央军委训练管理部,2018),探讨高原极端环境条件下特种兵身体素质功能性训练关键技术及实战应用效果,通过专项化和精细化功能性训练关键技术应用,有效地提升高原特种兵作战技能和战术能力的实战行为表现,提高战斗力水平,同时减少不必要的非战斗减员,为特种兵高效遂行高原极端环境条件下的作战任务提供身体素质科学化训练领域的技术支撑。

1 研究对象

深入探索特战分队在高原极端环境条件下有效发挥作战能力的功能性训练促进机理,探索官兵快速适应高原极端环境特殊战场并能有效遂行作战任务的功能性训练关键技术体系,从“人+任务+环境”匹配层面,深入探索高质量身体训练技术和战术动作模式对作战任务、作战要求及战场环境的适应特征,对训练内容、训练方法、训练技术、效果评估、训练保障等方面开展深入研究,对特种兵单兵战术专项动作模式进行动作解析,对参与战术动作的关节、肌群、肢体和核心部位动作模式进行分解,设计相一致的关键动作技术,从理论和实践两个层面探索高原极端环境特战分队功能性训练关键技术体系与实战化验证。

1.1 研究样本框架

以驻高原的陆军特种作战部队和驻平原的陆军特种作战部队两个不同总体为研究样本的抽样样本框架,根据《中国人民解放军××部队军事训练大纲》的训练要求,在特种作战专项训练、冬季训练、专业考核和比武阶段进行跟踪监测的研究设计,以特战分队“功能性训练关键技术”体系练习对研究样本进行系统的训练干预,同时对研究样本进行生理功能指标的系统监测,以不同训练模式(正常操课训练与实战化训练)实验组与对照组、高原极端环境组和平原常规环境组的生理机能和实战验证的比较,通过实验数据的对比分析探索高原极端环境条件下开展特种兵单兵功能性训练关键技术体系对作战技能和战术能力提升的实战练习效果,验证功能性训练程序对提升特种作战分队训练高原极端环境条件下作战效能的高效表征。

根据文献分析,以源于竞技训练学的功能性体能训练技术构建特战分队功能性训练关键技术体系和练习模式,通过特战分队在高原极端环境条件下开展关键技术为主要内容的功能性训练实验研究,验证高原极端环境特战分队功能性训练关键技术的有效性和高效性。因此,经过对研究对象的调研,参考高原和平原特战分队专业操课训练计划,确定以驻高原地区陆军第××特战分队为高原极端环境的特种兵研究样本,以驻平原地区陆军第××特战分队为平原正常环境的特种兵研究样本,在上述样本中以连建制为单位进行整群随机抽样。高原极端环境研究样本按训练技术随机分实验组和对照组,实验组为高原功能性训练关键技术组,对照组为高原常规训练组,平原正常环境特战分队研究样本只抽样1组,为平原对照组。本研究只设1个高原极端环境功能性训练关键技术练习实验组,设高原极端环境常规体能训练组和平原正常环境常规体能训练组2个对照组(表1)。

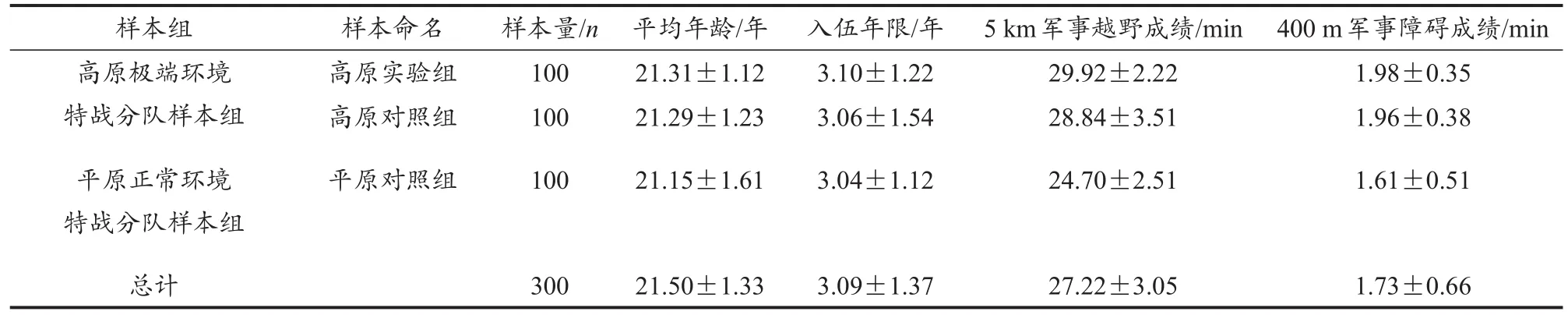

表1 高原极端环境特战分队功能性训练关键技术构建研究抽样框架Table 1 Sampling Framework of Research on Key Technology Construction of Functional Training of Special Combat Unit in Extreme Plateau Environment

1.2 样本具体分组

在完成训练实验研究计划报上级申请、训练机关部门报批后,课题组与实验训练单位签署实验研究知情同意协议书,课题组进驻样本任务部队抽取部队兵员样本。抽样模式采用整群随机抽样方式,按照抽样计划从抽样单位中随机抽取研究样本(表2)。

表2 高原极端环境特战分队功能性训练关键技术构建研究样本分组、样本量及基本情况Table 2 Sample Grouping,Sample Size and Basic Information of the Research on Key Technology Construction of Functional Training of Special Combat Unit in Extreme Plateau Environment

高原样本抽取驻高原地区的陆军第××特战分队为抽样对象,按特战分队基本作战单元的连建制单位,随机抽取该部队的×营×连100人为高原极端环境功能性训练关键技术实验组(简称高原实验组),×营×连100人为高原极端环境常规训练技术对照组(简称高原对照组)。平原样本以驻平原地区的陆军第××特战分队为抽样对象,随机抽取该部队的×营×连100人为平原常规环境常规训练对照组(简称平原对照组)(表2)。高原实验组在正常专业训练的基础上嵌入本研究设计的特种作战技能功能性训练关键技术模式开展系统训练,两个对照组仍按正常操课训练安排进行规定内容的军事训练。研究对象主要为应征入伍3年左右的兵员,并已由义务兵转为第1期士官的作战部队兵员,正处于战斗技能训练的关键期。并采用多组对照设计的分组方法,按照研究设计区分为功能性训练关键技术练习、常规训练技术练习的同质对照组,以及高原极端环境样本组和平原常规环境样本组的异质对照组。

研究方案通过军事保密审核后(非涉密),简要采集和统计研究对象(兵员)的基本情况,收集研究样本的人口学资料(以年龄、入伍年限为主要参考因子)和训练学资料(典型课目军事训练成绩),将研究对象当时的体能测试成绩(以5 km军事武装越野和400 m军事障碍为代表)作为身体素质的基础对比参数。实验训练设计为8周,按照功能性训练关键技术练习与常规体能训练类别和高原极端环境与平原常规环境训练条件进行监测,连续采集1个实验组和2个对照组8周训练的相关监测指标,并进行样本相关参数及重要变量的描述统计和推断统计分析。

2 研究方法

2.1 功能性动作模式实验训练法

2.1.1 源于特种作战技能动作分析的高原极端环境特种兵功能性训练关键技术体系构建

本研究为验证性实验研究,在分析特种作战单兵作战技能和战术动作结构的基础上,根据高原极端环境特点构建满足特战分队作战能力需求的功能性训练关键技术体系,以精准、转化为目标动作(即战术动作)和特定力量(即作战体能)生成以及神经肌肉协调模式的专项动作模式为功能性训练关键技术设计内容(Billforan,2006)。因此,基于高原极端环境的特种兵单兵战术动作模式分析的功能性训练关键技术是以特种作战单兵专项作战技能和战术动作要素分解为基础,设计相似的功能性动作技术和训练模式开展训练,设计的动作模式充分动员或调动受训者相关肌群、关节和神经肌肉协调参与,且在相关肌群、上下肢、核心部位及关节活动区域内动作方式一致,在动力定型的基础上,形成良好的正迁移效应(尹军等,2017)。因此,根据系统观察和运动功能结构解析,可以将高原极端环境的特种兵单兵战术动作模式的功能性训练关键技术练习内容分为下列4个类型。

2.1.1.1 高原极端环境特种兵越障类功能性训练关键技术练习内容

在高原极端环境条件下作战,山地、沙石、土丘、河流和灌木等复杂自然地形所形成的障碍十分常见,克服地形障碍(越障)是高原极端环境条件下特种兵单兵战术的基本作战技能。因此,针对高原极端环境特种兵通过障碍和反应速度能力提升设计了5个功能性训练关键技术动作:1)强化单腿力量的单腿对侧手臂前伸训练技术;2)提升支撑腿力量的腿抬高箭步蹲训练技术;3)增强核心平衡力量的单腿下蹲训练技术;4)加强快速启动力量的单腿下蹲加跳停训练技术;5)巩固核心位移力量及踝关节韧性的45°反撑墙跑训练技术。

2.1.1.2 高原极端环境特种兵攀爬类功能性训练关键技术练习内容

高原极端环境多为山脉、山地、丘陵、沙丘、冰山、冰川、冰峰等需要攀爬的自然地形地貌,高原极端环境作战过程中常需要抢占有利地形,快速形成居高处对敌作战的战位优势。因此,快速攀爬能力是高原极端环境单兵作战的重要能力。针对高原极端环境特种兵快速攀爬能力提升设计了5个功能性训练关键技术动作:1)巩固腿部爆发力的台阶定点蹬跳训练技术;2)稳固双腿膝关节的延时弓箭跨步行走训练技术;3)锻炼减速制动能力的分腿交替爆发性纵跳训练技术;4)提供膝关节外侧稳定性力量的左右侧弓箭步下蹲训练技术;5)强化身体整体灵活性与肢体协调能力的“俯卧贴地匍匐攀爬训练技术”。

2.1.1.3 高原极端环境特种兵投掷类功能性训练关键技术练习内容

高原极端环境条件下的疆域夺控作战,尤其是在敌我双方处于近距作战的情况下,需要利用有利地形投掷手榴弹、手雷、炸药包、燃烧瓶等有效杀伤物。因此,近距投掷能力也是高原极端环境单兵作战的重要能力(包括投掷的距离及准确度)。因此,针对高原极端环境特种兵近距投掷能力提升设计了4个功能性训练关键技术动作:1)将普通俯卧撑与侧向平面支撑结合发展臂部爆发力的多阶T型俯卧撑训练技术;2)重点提升单侧臂力的单臂偏侧俯卧撑训练技术;3)巩固投掷过程核心稳定性的哑铃单臂对角线飞转训练技术;4)提升单臂“动态+稳定性力量”的哑铃站姿单臂动态划船训练技术。

2.1.1.4 高原极端环境特种兵格斗类功能性训练关键技术练习内容

近年,接触性肢体冲突的格斗技能也是高原极端环境特战分队单兵作战的重要能力。因此,针对高原极端环境特种兵接触性格斗能力提升设计了4个功能性训练关键技术动作:1)发展动态核心稳定性力量的俯卧平板支撑-交替对侧举技术;2)提供全身综合协调、闭链-开链动力链灵活性与稳定力量的波比运动(立卧撑跳);3)强化躯干核心稳定性和协调性的俄罗斯转体训练技术;4)巩固格斗重心稳定性和动力链稳定的侧桥支撑技术。

上述功能性训练关键技术的专项动作模式是以特种兵单兵作战体能、技能和高原极端环境条件下的战术动作为目标动作,精确训练实验组被试的特定力量和神经肌肉协调模式,充分锻炼相关肌群、关节、韧带组织和神经调节机制,在专项动作模式训练、专项肌群拉伸训练和专项肌肉-神经协调模式训练中形成良好的正迁移效应,科学高效地提升高原极端环境特种兵遂行作战任务的特战技能和战术能力。

2.1.2 功能性训练实验方案

由于功能性训练经过大量的理论和实践已形成了一套完整的训练体系,从训练的目标方向、内容体系、强度负荷安排、时间、负荷量、间歇时间、周期设计都有一定的要求,因此,本研究严格按照功能性训练的基本操作和要求设计实验训练方案。

2.1.2.1 训练内容

在不影响部队正常操课训练的前提下,研究在特战分队规定训练内容基础上对高原实验组嵌入作战技能功能性训练关键技术训练内容,高原对照组和平原对照组仍按规定训练内容进行操课训练,规定训练内容来源于《中国人民解放军特战分队军事训练大纲》在相应时间段的训练科目。

2.1.2.2 训练时间段

根据设计的作战技能功能性训练关键技术的练习内容,按高原地区和特战分队操课训练作息时间,实验训练在2020年5—7月根据训练情况穿插并连续安排,实验组连续训练8周时间,每周5个训练日(共40个训练日),星期六和星期日调整休息2天。对照组按照部队原有正常操课内容进行训练,在征得连队领导同意的前提下,课题组将实验组被试功能性训练时间段确定于每周训练日的16:30—17:30,训练内容由课题组安排,对照组同期开展规定的体能训练。

2.1.2.3 实验组训练强度的交替设计和训练安排

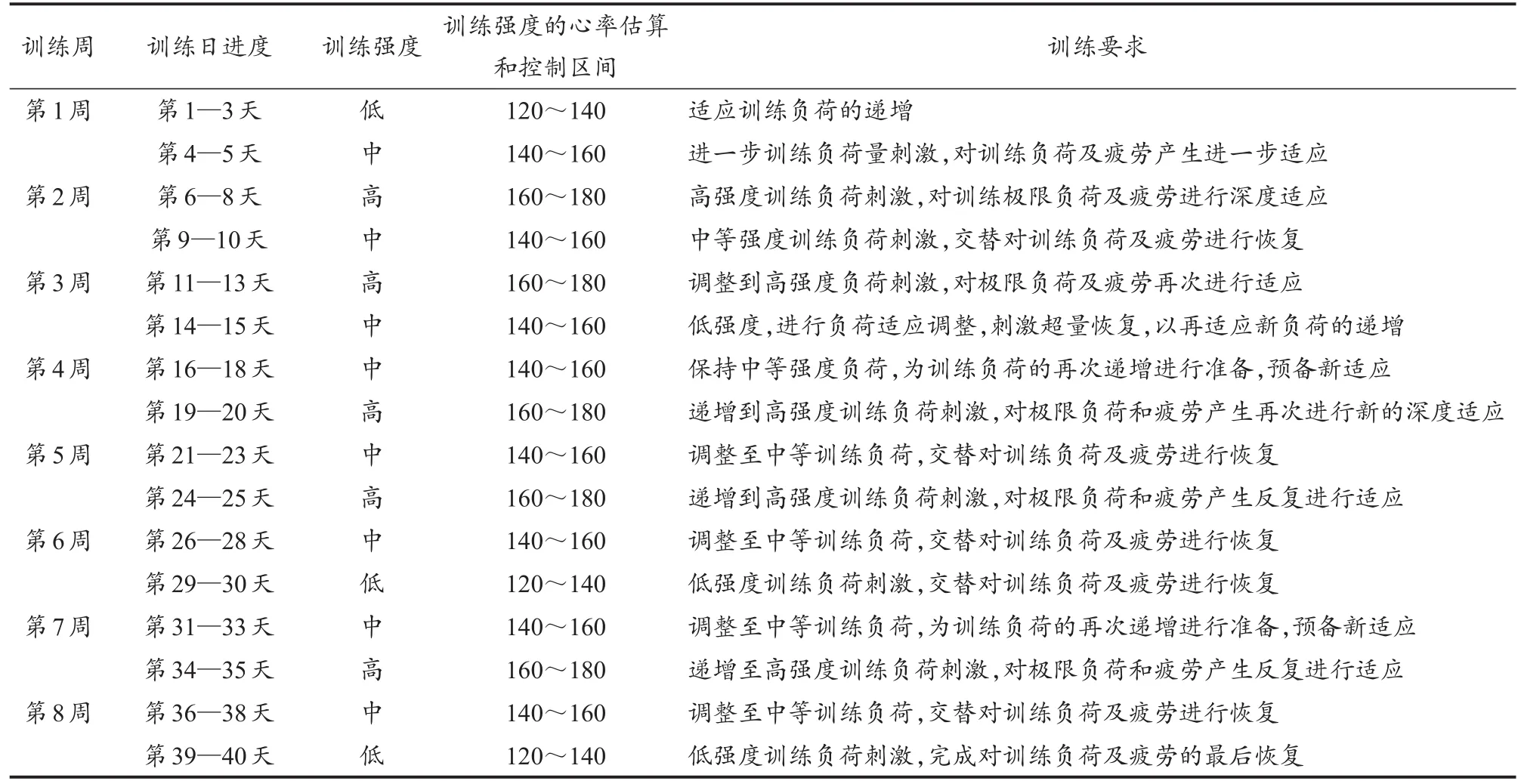

研究表明,高原训练的训练强度负荷控制是决定训练效果的关键。低强度训练刺激小,训练效果不理想;而训练强度过大则刺激深,又会影响适应和恢复(龚辉翔,2017)。因此,考虑高原极端环境对人体生理机能的影响与平原地区有较大的差异,对实验组被试的功能性训练强度负荷按照高原极端环境条件下的负荷承受能力进行循序渐进的交替设计。以连续循环训练模式,一方面训练强度按照“金字塔”层级逐渐递增,另一方面在总体递增的趋势下进行强度负荷的交替调整(陈南生等,2019b),根据人体对高原极端环境习服特点,训练负荷增中有减,减后再增,逐步适应。按照研究对象在该年龄阶段的正常心率估算训练强度,大致掌握训练负荷的控制区间(表3),以心率在120~140 n/min为低强度,140~160 n/min为中等强度,160~180 n/min为高强度。在训练进程中,通过训练负荷的交替调整促进受训者逐渐适应不同的训练强度负荷,促进训练过程中不断产生超量恢复效应。以“小步子+快进阶”的负荷递增模式进行8周训练进度和训练强度的交替设计,最终达成训练目标。

表3 高原极端环境特种兵功能性训练技术实验组8周的交替训练强度负荷安排及训练要求Table 3 Intensity LoadArrangement and Training Requirements of 8-weekAlternate Training for the Functional Training Technology Experimental Group of Special Forces in Extreme Plateau Environment

2.1.2.4 训练负荷强度与训练疲劳与恢复监测

1)训练疲劳与恢复监测。为防止高原反应和高原训练过度疲劳可能造成的伤害,保证科学训练效果,对训练样本进行了疲劳与恢复的医务监督(盛莉等,2019)。由于高原极端环境军事训练的艰苦条件和有限资源,特战分队的身体素质训练医务监督无法达到竞技运动训练的保障条件,因此对训练负荷强度的监测主要采用晨脉监测和跟踪,在实验训练期间,采集被试每天清晨起床后的晨脉指标,采集时间是受训8周期间,每天6:00起床号吹响后,要求观察对象不急于起床,处于卧位以右手中指和食指触诊颈动脉的方式读数,统计被试30 s的晨脉数。通过晨脉指标对特种兵功能性训练的强度负荷和训练疲劳程度进行密切监测,以保证训练过程能够按照本研究设计的合理负荷强度刺激完成训练过程。因此,以晨脉指标监测高原极端环境特种兵单兵功能性训练负荷强度,操作方便,指标敏感性较好,对训练过程监测具有积极意义。

2)训练过程的负荷强度监测。为保证高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习过程的科学性,根据现有条件采用训练即刻心率指标测试,对实验组和对照组被试训练过程的负荷强度进行精细化监测与调控。分别以第1周、第4周和第8周的训练即刻心率代表训练初期、中期和后期的训练负荷强度,对这3周进行各组训练即刻心率的监测。操作方法是在训练后的第1周、第4周和第8周每天同时段训练30 mim时暂停,即刻采集各组被试30 s内的心率(取颈动脉搏动次数),按描述统计的常规算法求平均值和标准差。

2.2 实战效果评估法

对高原极端环境特种兵功能性训练关键技术构建形成的训练体系开展实验训练效果进行实战化检验,依据《中国人民解放军××军事训练大纲》(2017年版)关于特种作战实战应用科目的部分内容,选择了与研究相关的4类特种作战实战应用测试科目作为评估被试实战能力的量化指标,作为高原极端环境条件下作战试验(实战)标准评估训练效果:1)越障类实战应用验证科目:高原400 m军事障碍/s、携枪30 m×2蛇形跑/s、负重(24 kg)武装5 km越野/min、战术等级转换/min(即从备战状态到进入实战战位的反应速度);2)投掷类实战应用验证科目:手榴弹投远/m、3 min搬运弹药[以单位时间3 min内搬运弹药的总重量(kg)计算成绩];3)攀爬类实战应用验证科目:军事立体攀登/s;4)格斗类实战应用科目:击靶出拳重量/磅(以重拳打击靶标获得的量化参数)。通过对高原实验组、高原对照组和平原对照组3个样本组在不同训练过程中的实战应用测试结果对比,探索高原极端环境特种兵功能性训练关键技术体系的练习效果。

2.3 数理统计法

实验数据处理以描述统计和推断统计基本参数模型为主要算法,对3个样本资料数据进行深入的统计学描述和数据分析,一是对实验组被试开展以实战为目标指向的功能性身体训练过程中相关训练数据进行分析处理,获取实验组被试8周训练过程的有效数据,分析训练效果的统计学显著性;二是同时采集两类对照组的样本数据,通过数据对比,分析不同类型数据的集中和离散趋势,描述对照组样本与实验组被试训练结果的差异,对比不同训练模型下的实战效果,分析以实战为指向的身体功能性训练对提升特种兵实战能力的贡献率。对实验组和对照组相关测试数据的处理分析,均采用独立样本数据分析和算法,相关原始数据录入统计软件SPSS 20.0进行分析处理,观察数据的分布情况,以双侧检验模式求数据差异的显著性水平(P<0.05或P<0.01),进行统计学的差异性验证。

3 结果与分析

我军特战分队着眼于“战术行动、战略支撑;单兵行动、体系支撑;局部行动、整体支撑”的特种作战规律和特征(贾树德,2000),围绕特殊使命任务,加快实现向小型化、模块化、精英化、多能化转变(朱辉等,2004),不断提高以高原高寒、山地沙漠等特殊区域、特殊天候为代表的极端环境条件下的特种作战能力,实现塑造局部态势、应对突发危机、以点位控制全局的作战效果。因此,高原极端环境条件下的战斗能力生成与训练是特种兵有效遂行高原极端环境作战任务的重要前提条件。特种兵战斗能力生成和训练过程,训练周期长、训练强度大、训练危险系数高,需要探索有效的训练方法模式和训练关键技术体系。

3.1 高原极端作战环境特种兵功能性训练关键技术体系构建

在运动训练和竞技竞赛领域,关于高原训练的相关研究比较丰富,研究表明,高原训练是提高机体有氧工作能力的有效方法(冯连世,1999a),但高原低氧也会造成最大摄氧量(下降(冯连世,1999b),导致运动员不能保证正常的训练强度和训练量,严重影响高原训练的效果。为弥补高原训练的不足,有效提高运动员的有氧运动能力,在运动训练领域提出了高住低训(HiLo)或间歇性低氧训练的仿高原训练方法,取得了明显的训练成效(冯连世等,2001)。然而,由于军事作业与竞技运动训练有较大区别,在高原极端环境条件下驻军并进行相应的军事训练,很难实现以HiLo或间歇性低氧训练模式来直接提升官兵作战身体素质和战斗体能水平。只能立足于现有高原极端战场环境,适当借鉴运动竞技训练的理论方法,探索官兵作战身体素质和战斗体能水平提升的方法或关键有效的训练技术。

从适应作战要求的身体素质训练角度,特战分队的训练强度和密度远超常规部队训练,要训练和培养特战队员的高超战力必须有超强的训练内容和训练模式,但在训练内容和训练技术方面却与常规部队没有太大区别,重点还是放在速度、力量、耐力、柔韧等常规的训练方面,尚未从特种作战的功能性、目标性和精准性角度探索特种兵身体素质、体能训练内容和训练技术的体系构建,尤其是针对高原特殊环境、极端环境条件下的特种兵身体素质关键训练技术体系的构建尚未有效地建立,需要开展深入的探索。

因此,以目标性较强的功能性训练关键技术体系构建为研究内容,通过对特种作战身体素质和体能训练的系统性需求分析,结合特种作战单兵战术动作结构,并根据高原极端环境特点,以运动训练和竞技能力领域的功能性训练为指导思想,构建满足特战分队作战能力需求的适应高原极端环境的身体素质功能性训练关键技术体系,以精准、转化为目标动作(即战术动作)和特定力量(即作战体能)生成,以及神经肌肉协调模式的专项动作模式为功能性训练关键技术设计内容,科学、高效地提升特种兵单兵作战能力的身体素质和体能基础水平,保证高原极端环境下有效形成战斗能力。

根据高原极端环境的特种作战使命任务需求,结合特种兵单兵作战能力需求分析,将高原极端环境特种兵单兵作战身体素质按战斗功能归类,形成了越障类、攀爬类、掷掷类和格斗类4类功能性训练技术体系,并在每一类功能性训练内容体系中提出了关键技术的练习内容,从而形成了针对高原极端环境特种兵功能性训练关键技术的体系构建。

4类特种兵在高原极端环境条件下单兵身体素质功能性训练关键技术内容框架,高原极端环境特种兵单兵身体素质功能性训练关键技术体系构建,立足于科学提升特种兵单兵作战能力,满足特种兵单兵高原极端环境作战的身体能力需求,以科学提高特种兵遂行高原极端环境条件下作战任务的身体素质和体能水平为目标,精确分析相关目标动作(即特种兵单兵战术动作)结构,以特种作战单兵战斗能力生成的特定力量和神经肌肉协调模式为训练技术内涵,充分动员相关肌群、关节、韧带组织和神经调节运动机制,以专项动作模式训练的正迁移过程,科学高效打造高原极端环境特种兵遂行作战任务的特战技能和战术能力。

功能性训练不以单纯的增加肌肉力量为目的,重点在于发展神经-肌肉的协调控制过程,重点训练神经-肌肉激活和控制、力量的瞬间募集、动力链主线控制等功能,例如FMS功能动作筛查(孙莉莉,2011)、核心部位的稳定性训练(麦克·鲍伊尔,2017)、本体感知觉训练(袁守龙,2017)、动力链(开链和闭链)训练(姜宏斌,2015)、强化弱链训练(Comerford et al.,2001)、矫正非对称动作和代偿性动作(Schmidt,2008)、损伤预防训练(王雄,2017)等,通过优化功能链动作模式及相互促进提高运动能力(赵海萍等,2017),科学高效地提升运动成绩。对于高原极端环境条件下的特种兵在特种作战技能和战术能力身体素质训练,开展系统深入的具有针对性的功能性训练能够高效科学地提升战斗素质,并有效地预防高原极端环境条件下可能发生的军事训练伤。

3.2 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术实验训练的心率数据对比分析

3.2.1 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习前后实验组与对照组晨脉指标对比

有研究表明,从平原到高原初期的安静心率增加比较明显,随着驻高原时间延长,大约居住高原3个月后安静心率可恢复至平原时水平,世居高原和长时居高原者可观察到心动徐缓现象(葛晓川,2016)。运动训练学认为,人体的生命活动过程就是维持内环境稳态的过程,负荷训练(强度训练)是不断打破内环境的稳态,而不断恢复的过程。一般在持续一定时期的强度负荷训练中,睡眠后的清晨脉博水平会产生一定波动幅度,较敏感的反应人体对训练负荷的适应和机体疲劳状况。通常情况下,持续训练期间的晨脉水平超过自身正常值的12~15 n/m,并持续2—5天时,表明训练负荷(强度和量)过大,人体生理机能适应状况较差,疲劳程度较大,恢复明显不足,此时应对训练负荷做出相应调整(薛国平等,2014)。

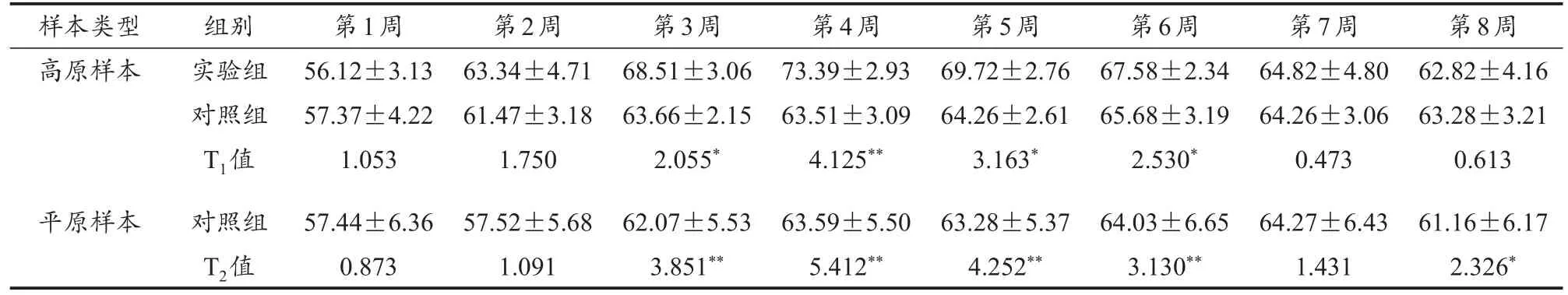

通过观察高原极端环境特种兵功能性训练关键技术实验组被试晨脉变化过程,且对比两个类别(高原和平原)对照组晨脉变化,考察高原极端环境条件下,对实验组被试在实施功能性训练关键技术练习连续8周的晨脉变化特征,揭示机体从“平衡被打破→机体自调整→自适应→再平衡→形成新稳态”生理适应变化过程(郑国威等,2016),即通过跟踪晨脉8周变化全过程(表4),揭示实验组被试对功能性训练关键技术练习的适应及恢复状况。

表4 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习8周实验组与对照组晨脉变化监测Table 4 Monitoring of Morning Pulse Changes in the Experimental Group and the Control Group after 8-week of Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment n·m-1,M±SD

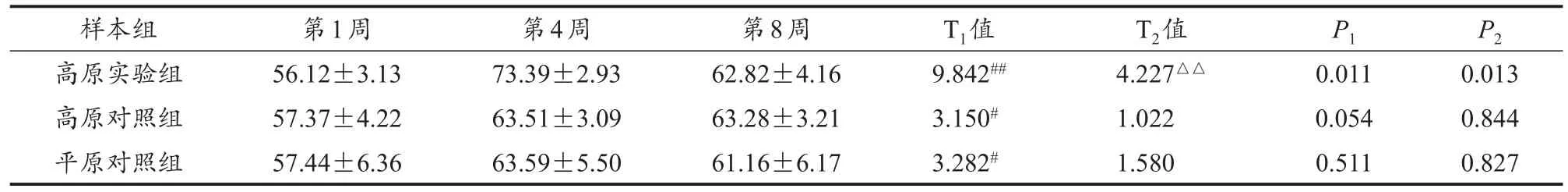

对特战分队训练8周晨脉的跟踪监测结果表明,在持续实施高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习8周后,高原实验组与对照组晨脉值动态变化的差异比较t值(T1),在1—8周全程练习过程中,高原实验组被试的晨脉水平前后变化明显,且呈现一定水平的波动幅度,表明高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习内容、练习模式、负荷递增模式和训练强度分布对实验组被试产生了明显的生理机能影响。

对高原实验组与对照组的晨脉数据进行组间比较,两组被试晨脉水平具有显著性差异(P<0.05或P<0.01)的时段是第3—6周(T1值)。表明从训练第3周本研究设计的功能性训练关键技术练习对高原实验组被试产生了较明显的生理机能适应效应。

对比高原实验组与平原对照组的晨脉数据,发现两组被试晨脉水平也具有显著性差异(P<0.05或P<0.01),差异呈显著性水平的时段也是在第3—6周(T2值)。表明高原实验组的训练较平原对照组具有更为显著的训练生理机能适应效应。

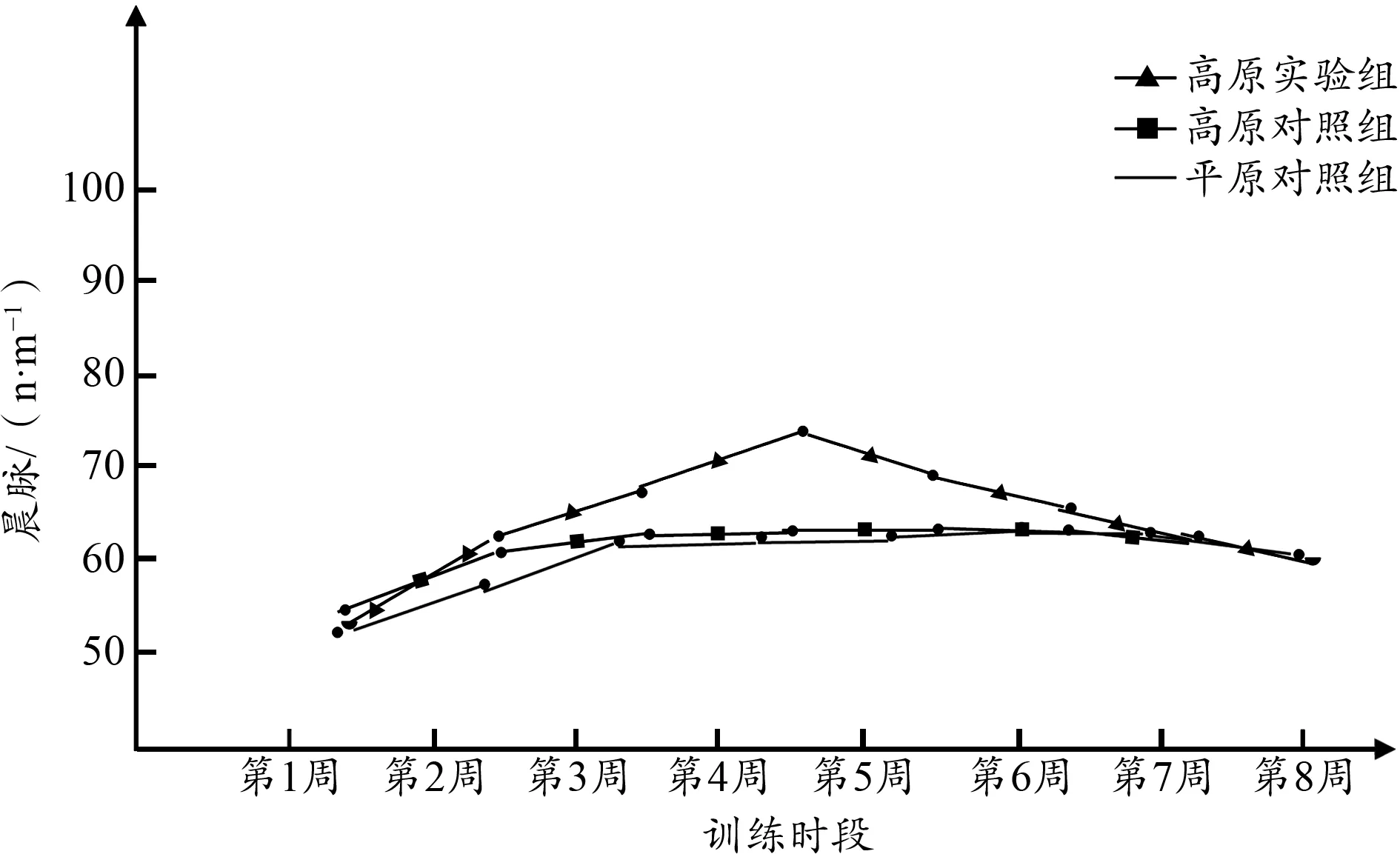

同时,实验组被试的训练程晨脉变化波幅明显地高于两个对照组(图1),从训练的第3周来看,实验组的晨脉数据增加明显,到第4周时达到该组训练全程晨脉的峰值,而后缓慢下降。这一趋势同样提示第3—4周是实验组被试高原极端环境功能性训练关键技术练习负荷强度可能达到峰值阶段,而后产生了强度适应后呈现下降趋势。高原和平原对照组被试在正常训练过程中增加额外的训练负荷,未见到晨脉数据明显的波动起伏。

为保证实验组训练的科学性,对实验组的高原极端环境功能性训练关键技术练习过程进行精细化的练习强度设计,以“小步子+快进阶”的小幅度波浪式负荷递增模式进行训练强度调控,一方面保证实验组被试能在训练过程中有一定幅度的超量恢复,另一方面保证训练强度的合理水平,避免训练伤病的发生。因此,分别以第1周、第4周和第8周晨脉值水平代表训练初期、中期和后期阶段的训练负荷与恢复情况,从实验组和对照组自身训练过程晨脉水平的变化比较考察训练负荷强度的自身适应特征(表5)。从比较结果看,对实验组实施的高原极端环境功能性训练关键技术练习强度在训练的第4周达到最高水平,而后在调整中逐渐形成适应。高原对照组与平原对照组在8周训练的晨脉观察监测中,仅在第1周与第4周的晨脉值监测上呈现差异的显著性水平(P<0.05),在训练后期未表现明显的晨脉水平差异,表明训练负荷强度的起伏不明显,对照组在常规训练条件下适应性的变化不大。

图1 高原极端环境特种兵功能训练性训练关键技术练习过程实验组和对照组晨脉变化趋势Figure 1. Change Trend of Morning Pulse in the Experimental Group and the Control Group of Training Process of Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment

表5 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习第1周与第4周自身晨脉值比较Table 5 Comparison of Morning Pulse Value between the First Week and the Fourth Week of Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment M±SD

3.2.2 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习实验组与对照组训练即刻心率对比

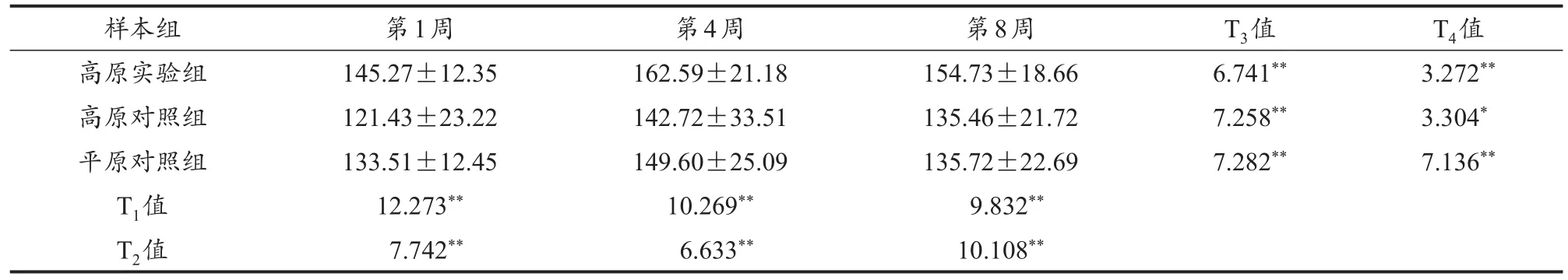

为进一步探明高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习过程的负荷强度变化特征,对实验组和对照组被试开展了训练现场的医务监督工作,跟踪监测各组被试训练即刻心率,取平均值和标准差并进行对比,通过训练即刻心率掌握训练负荷强度水平(姜杨等,2014),同时进行相应的训练强度调控。因此,分别以第1周、第4周和第8周训练即刻心率水平代表训练初期、中期和后期阶段的负荷强度状况,从实验组和对照组训练即刻心率的变化过程,考察各组训练负荷强度的适应特征(表6)。

研究表明,在训练即刻心率指标上,训练初期、中期和后期各组训练时的即刻心率均呈显著性差异(P<0.05或P<0.01)。表明在高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习的各个阶段上,高原实验组的训练较平原对照组具有更为显著的训练生理机能适应效应。

前后对比训练各个阶段各组被试训练即刻心率(表6),虽然各组被试在训练各阶段的即刻心率之差均具有显著性差异(P<0.05或P<0.01),但在差异的绝对数值表现上,高原实验组前后训练即刻心率表现出的差异水平依然具有明显的训练效应和生理学适应意义。表明高原实验组的训练效果在3组训练结果的比较上,其即刻心率所反映的训练效果具有显著性差异。

3.3 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术实验训练的实战应用效果对比

高原极端环境特种兵功能性训练关键技术体系的构建是针对特种兵遂行高原作战任务而设计,以越障类、攀爬类、投掷类和格斗类4类功能性训练关键技术练习为主要内容和训练方法(陈维辉,2017),对应特种兵在高原极端环境条件下的越野障碍、山地攀登、手榴弹(或手持爆破物)投掷以及近距肉搏战、搏杀战等重要单兵作战技能和战术能力,为特种兵遂行高原极端环境条件下的作战任务奠定优秀的身体素质和战斗体能基础,即通过提出的以作战身体基础素质为指向的功能性训练体系设计和构建,满足高原极端环境条件下特种兵高效遂行作战任务的身体素质需求,保证与特种作战相适宜的优秀身体素质和战斗体能。为此,将高原实验组被试训练前后,以及与高原对照组和平原对照组被试的实战科目测试成绩进行对比,考察高原极端环境功能性训练关键技术练习对提升实验组被试实战应用的效果。

表6 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习的实验组与对照组训练即刻心率比较Table 6 Comparison of the Immediate Heart Rate of the Experimental Group and the Control Group on the Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment M±SD

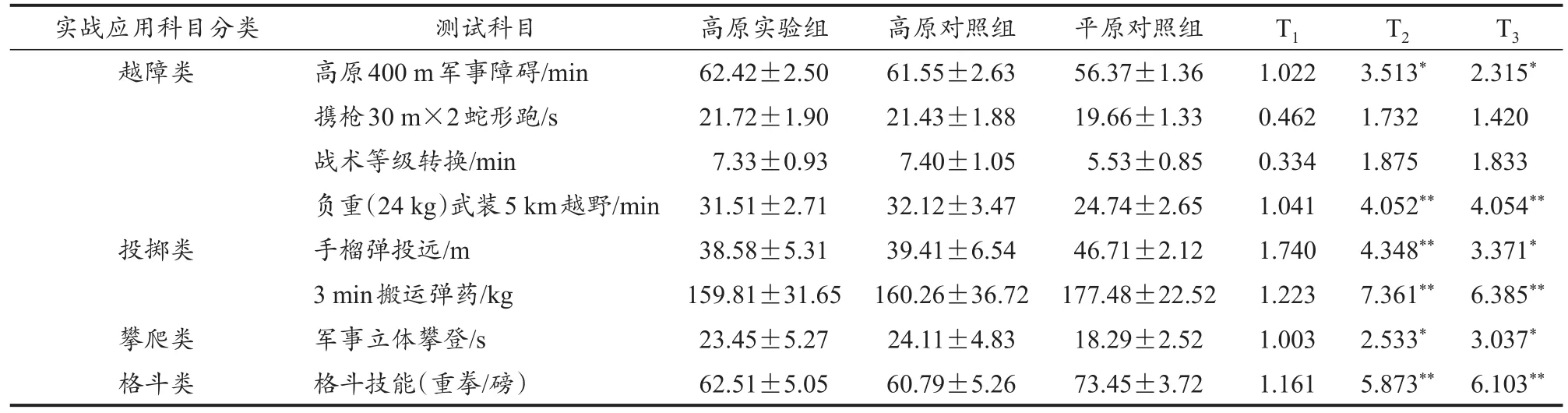

3.3.1 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术训练方案实施前各组实战应用科目测试成绩对比

根据本研究方案,在对确定的高原实验组开展高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习前,需要对3个样本组进行实验训练前的基本情况对比,一方面从量化的角度判断3个样本组是否处于同质水平,另一方面为后续实验训练结果提供前测结果的比较(表7)。

表7 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习前各组被试实战应用科目测试成绩对比Table 7 Comparison of Test Results of PracticalApplication Subjects of Each Group before the Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment M±SD

在实施高原极端环境特种兵功能性训练关键技术实验训练方案前,对3个样本组的实战应用测试结果表明,高原实验组和高原对照组的各项实战应用科目测试成绩未呈现统计学的显著性差异,提示两个高原样本组在实验训练前的实战应用能力和水平基本一致,没有明显的样本差异。对比两个高原样本组与平原样本组实战应用科目测试成绩,发现在越障类实战应用科目上,高原组的负重(24 kg)武装5 km越野实战应用科目与平原组呈现非常显著的统计学差异(P<0.01);在投掷类实战应用科目的手榴弹投远和3 min搬运弹药两个实战应用科目测试成绩上,也表现出非常显著的统计学差异(P<0.01);在攀爬类实战应用科目的军事立体攀登科目上,高原组与平原组呈现差异显著性水平(P<0.05);在格斗类实战应用科目的格斗技能实战应用科目测试成绩上,呈现非常显著的统计学差异(P<0.01)。

上述检验结果表明,抽样的两个高原样本组理为同一总体,与平原样本组为不同的总体来源,提示本研究的样本选择符合实验设计要求,具有较好的规范性和合理性,为实验研究的深入开展提供了较理想的规范样本和样本来源。

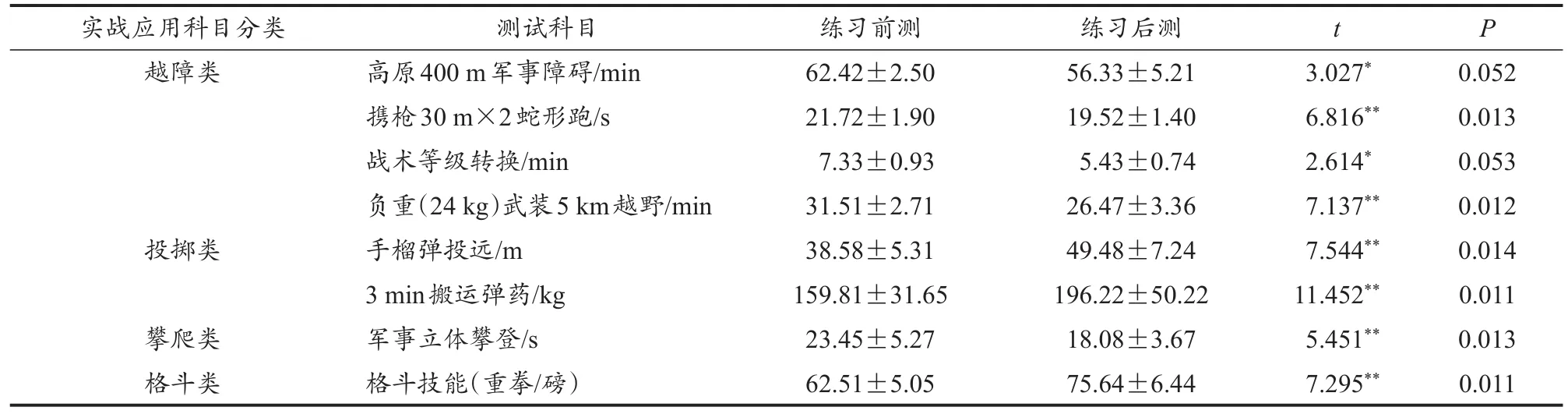

3.3.2 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习实验组训练前后实战应用科目测试成绩对比

为验证高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习对高原实战应用的效果,对高原实验组被试在功能性训练关键技术练习的实验训练前后,按照实战应用科目测试要求,分别开展了8项特战分队实战应用科目的测试验证,并将这8个实战应用科目作为评估验证效标。对应本研究设计的针对高原极端环境条件下特种兵越障类、攀爬类、投掷类和格斗类4类功能性训练关键技术练习内容。

高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习前后,实验组被试实战应用科目测试成绩(表8)有较大的提升,且经过配对t检验,实验组各个实战应用科目在功能性训练关键技术练习前后的测试成绩均达到了统计学的差异显著性水平(P<0.05或P<0.01)。实验组被试在功能性训练关键技术练习后的越障类实战应用验证科目测试成绩远超练习前的测试成绩。

表8 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习前后实验组被试实战应用科目成绩对比Table 8 Performance Comparison of PracticalApplication Subjects of Experimental Group before and after Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment M±SD

从投掷类实战应用验证科目测试结果来看,实验组被试在功能性训练关键技术练习后的测试成绩显著高于练习前。

攀爬和攀登能力是高原作战的重要作战技能,攀爬类实战应用验证科目的测试结果显示,实验组被试在功能性训练关键技术练习后的攀爬实战应用测试成绩明显高于练习前,其t值达到统计学的非常显著水平(P<0.01)。

以格斗技能作为格斗类实战应用科目验证测试结果显示,实验组被试在功能性训练关键技术练习后的格斗实战应用成绩明显高于练习前,二者的t值达到统计学的非常显著水平(P<0.01)。

3.3.3 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习实验组与对照组的实战应用科目测试成绩对比

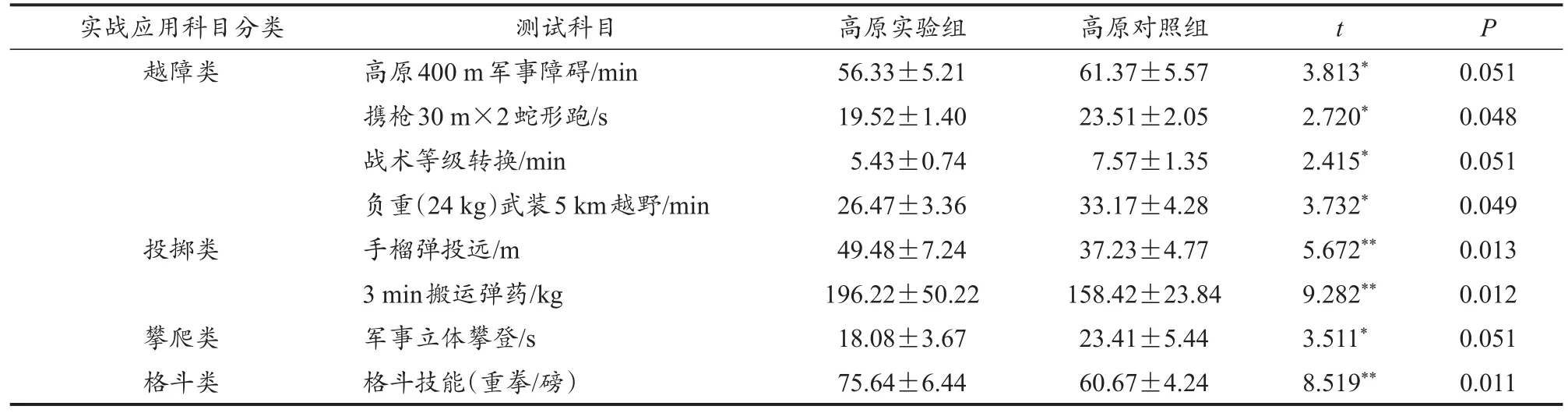

为进一步探明高原极端环境条件下功能性训练关键技术练习对特种兵实战能力的提升效果,将高原实验组与高原对照组、平原对照组的实战应用科目测试成绩进行对比(表9、10),揭示高原极端环境和平原环境且不同训练条件下各组实战应用效果的对比表现特征。

表9 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习8周后高原实验组与高原对照组实战应用科目成绩对比Table 9 Performance Comparison of PracticalApplication Subjects between Plateau Experimental Group and Plateau Control Group after 8-week Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment M±SD

从高原实验组与高原对照组的实战训练科目成绩对比来看(表9),高原实验组被试的实战应用科目测试结果普遍高于高原对照组被式。

上述验证结果也进一步说明,在相同的高原极端环境条件下,开展功能性训练关键技术练习的实验组比对照组在特种作战实战应用科目测试成绩上具有显著差异,表明针对高原极端环境特种兵实战应用的功能性训练关键技术体系,对提高特种兵作战技能和战术能力的身体素质和能力具有积极的高原训练价值。

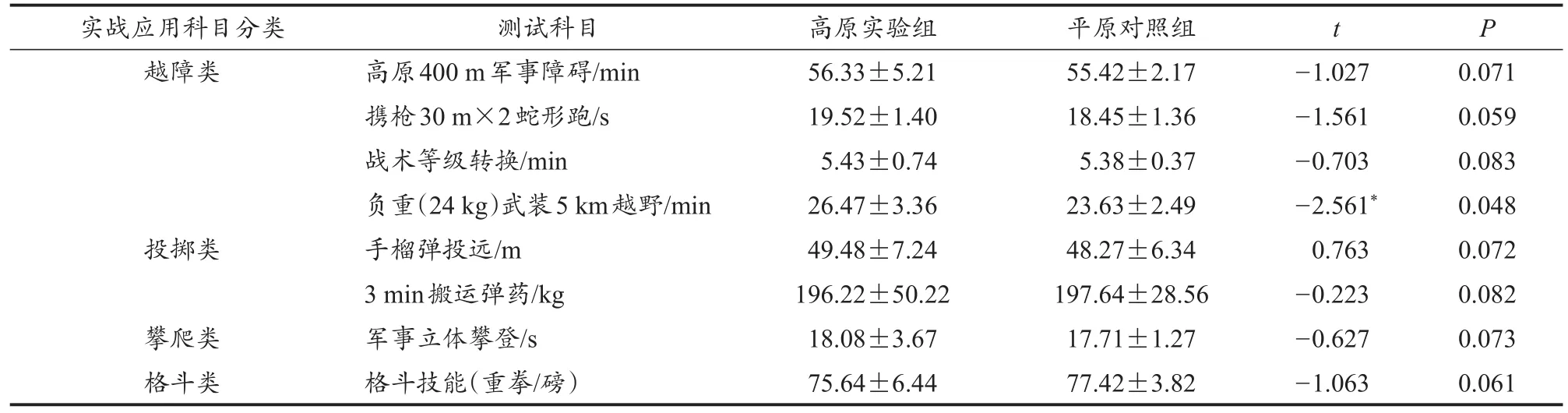

从高原实验组与平原对照组的实战训练科目成绩对比来看(表10),高原实验组被试与平原对照组的实战应用科目测试结果在多个科目上呈现的差异并不显著。表明高原实验组不及平原对照组的成绩,本研究的特种兵高原极端环境功能性训练关键技术在耐力性能力提升方面仍达不到平原的水平。

表10 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习8周后高原实验组与平原对照组实战应用科目成绩对比Table 10 Performance Comparison of PracticalApplication Subjects between Plateau Experimental Group and Plain Control Group after 8-week Functional Training Key Techniques of Special Forces in Extreme Plateau Environment M±SD

上述验证结果表明,高原实验组被试在实战应用科目的测试成绩表现上,除耐力测试项目的负重(24 kg)武装5 km越野外,在实验战应用的大多数测试科目上均表现出与平原对照组被试相当的成绩和水平,表明本研究设计的高原极端环境功能性训练关键技术练习对高原实验组被试的实战应用能力的提高在速度、爆发力、力量、反应、战术反应时、协调灵敏素质等方面具有显著训练效应,在特种兵作战技能和战术能力所需要的身体素质和体能水平上,达到了与平原训练相当的实战应用效果,但在耐力素质提升方面的效果不明显,尚需进一步完善。

因此,以应对高原极端战场环境的作战应用为主要方向,系统构建特种兵适应特殊环境的功能性训练关键技术体系,通过对功能性训练关键技术的科学化训练应用,高效地提升特种兵在高原极端环境条件下遂行特种作战任务的作战能力,降低了高原极端环境军事训练的单一性和局限性导致的非战斗减员,充分发挥了功能性训练对提升高原极端环境特种兵遂行作战任务所需要的身体素质和体能能力的训练效用。

3.3.4 高原极端环境特种兵功能性训练关键技术提升实验组实战应用能力的训练学分析

上述实战科目测试结果的验证和检验结果充分表明,本研究设计的以作战身体基础素质为指向的高原极端环境特种兵功能性训练关键技术体系的练习,对于提升高原极端环境条件下特种兵高效遂行作战任务的身体素质,保证与特种作战相适宜的优秀身体素质和战斗体能具有显著的训练效果和实战应用效益。

1)从越障类实战应用科目来说,高原400 m军事障碍、携枪30 m×2蛇形跑、战术等级转换和负重(24 kg)武装5 km越野等实战科目的成绩提高,受益于越障类功能性训练关键技术练习的正迁移作用,该类型功能性训练的动作模式与特种作战的障碍训练有诸多类似动作模式,其中单腿对侧手臂前伸训练技术、腿抬高箭步蹲训练技术、单腿下蹲训练技术、单腿下蹲加跳停训练技术和45°反撑墙跑训练技术等功能性训练关键技术,对扩大髋关节的活动范围,增强受训者腿部力量和相应的协调平衡能力训练具有积极作用,尤其对前腿股四头肌、内侧长收肌、短收肌、大收肌、股薄肌和腘绳肌等深层肌群的拉伸有较大刺激作用(Cook et al.,1997),这些肌群在常规战术动作训练中较少得到训练和练习,尤其是大腿内侧肌群在平时的训练中受到的刺激很少,肌群主要功能训练不足,肌群力量发展不平衡,在实战应用中容易发生损伤(Cook,2011)。因此,越障类功能性训练关键技术练习可以有效弥补因平时军事训练(作战技能训练和战术能力训练)固定动作模式而缺乏练习的腿部肌群(李济国,2017),刺激和发展腿部深层次的肌群力量。

2)在投掷类功能性训练关键技术练习上,由动作结构分析可知,手榴弹投远主要依赖上肢臂屈伸力量、髋关节稳定性和躯干核心肌群(腰腹肌群)形成整体动力链(Higashihara,2010)。本研究提出投掷功能性训练针对性关键技术,包括多阶T型俯卧撑训练技术、单臂偏侧俯卧撑训练技术、哑铃单臂对角线飞转训练技术和哑铃站姿单臂动态划船训练技术等,这些功能性动作模式都涉及投掷动作的基本要素——核心稳定,涉及核心肌群和相关深层小肌肉力量、平衡及稳定能力的训练。因为投掷性功能性训练关键技术主要体现在投掷最后用力时身体各环节肌肉形成的有效支撑,即投掷的最后用力都是肌肉在远端固定作为支撑的条件下,以下肢支撑为髋和躯干用力提供有力的固着点,形成稳固的“髋部+躯干”投掷动作支撑点后,上肢肌肉的最后用力形成最佳角度和最快出手速度,才达到最远投掷的效果(Cambetta,1999)。因此,投掷功能性训练关键技术练习形成的稳固支撑基础是投掷最后用力动作的重要特征,支撑的制动动作也是投掷动量传递的基本保证,本研究关于投掷类的功能性训练关键技术就是围绕形成稳定支撑固着点而开展练习的,如此才能达到动作模式效率的最大化,进而提高功能性训练关键技术实战化的转换率。

3)攀爬类功能性训练关键技术练习可以有效提升腿部肌群力量的稳定性和缓冲能力,稳固膝关节,强化身体整体灵活性与肢体协调能力,其中台阶定点蹬跳训练技术、延时弓箭跨步行走训练技术、分腿交替爆发性纵跳训练技术、左右侧弓箭步下蹲训练技术和俯卧贴地匍匐攀爬训练技术等功能性训练关键技术,可以有效形成以腿部肌群稳定性为主体的四肢协调、肢体配合的灵敏性、力量配布的合理性,实现攀登过程对肌群力量运用的综合性平衡,提升攀爬动作效益,减少多余动作和多关节肌的主动不足或被动不足现象(Boyle,2003),强化腿部单关节肌和多关节肌的协调配合,取长补短,提升动作的实战效果和质量(李之文,2013)。

4)由于格斗是一项综合性的单兵作战技能,格斗所需要的身体素质和体能能力是多方面的,单纯重视力量训练远远不够,在实战对抗中的效果也不理想。格斗技能囊括了速度、爆发力、耐力、反应、灵敏、协调和平衡等综合性的身体素质和体能能力。为此,本研究提出的高原极端环境特种兵格斗技能功能性训练关键技术体系主要以提升受训者的综合能力为指向,通过俯卧平板支持-交替对侧举技术、波比运动(立卧撑跳)训练技术、侧桥支撑技术、俄罗斯转体训练技术等功能性关键技术最大限度地整合速度、爆发力、耐力、反应、灵敏、协调和平衡等重要的身体综合素质和能力(李笋南等,2015),功能性训练的动作模式设计与格斗实战技能专项动作结合,优化动作技术的正迁移效果。通过功能性训练关键技术练习固化格斗专项动作模式中的神经-肌肉联结,形成以动态核心稳定性力量为基础的臂部出拳速度和闭合动力链爆发力、巩固重心稳定性及身体协调性的整体动作模式,有效地提高了格斗技能的质量和效果。

4 结论与建议

4.1 结论

任何训练方式都有其自身优势和训练模式,功能性训练针对目标动作结构,以功能肌群、关节、骨连结、核心力量、神经联结、协调和稳定、动力链传递等整体功能开展目标动作的训练,对于提升特种兵作战技能和战术能力的身体基础素质具有十分重要的训练价值。其避免了常规军事体能训练过于重视单个肌肉群的力量、速度或耐力等单因素或局部的训练,有效地促进了特种兵在高原极端环境作战训练条件受限条件下的实战训练效果,对提高高原极端环境条件下的作战能力,深化特战分队体能训练和创新军体融合模式具有积极的意义。

1)在分析特种作战单兵作战技能和战术动作结构的基础上,根据高原极端环境特点构建满足特战分队作战能力需求的功能性训练关键技术体系,以精准、转化为目标动作(即战术动作)和特定力量(即作战体能)生成,以及神经肌肉协调模式的专项动作模式设计适应高原极端环境的特种兵功能性训练关键技术内容,以形成良好的正迁移效应。

2)根据高原极端环境特种兵遂行作战任务的身体素质和作战体能需求,系统设计越障类、攀爬类、投掷类和格斗类4类与高原极端环境特种作战关联性较紧密的功能性训练关键技术,以功能即目的的训练思想,根据高原极端环境开展军事训练的有限条件,对4类功能性训练关键技术练习路径进行了系统、精细化和专项化设置,并采用了对比实验的训练设计,从训练目标、训练内容、强度负荷、训练时间、负荷量、间歇训练周期等设计实验方案,对高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习训练效果进行精细化和专项化探索。

3)实验训练结果表明,在持续实施高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习8周后,高原实验组与高原对照组、平原对照组晨脉值动态变化的差异,呈现明显的波动幅度,表明高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习内容、练习模式、负荷递增模式和训练强度配布对实验组被试产生了明显的生理机能影响。研究对实验训练期间的晨脉水平、训练即刻心率监测显示,实验组被试的上述生理指标表现出与对照组的统计学显著性差异(P<0.05或P<0.01),表明8周持续原功能性训练关键技术练习对高原极端环境下的特种兵心肺机能、有氧能力和超量恢复具有显著的训练效应。

4)实验训练的实战应用效果验证表明,持续8周的高原极端环境特种兵功能性训练关键技术练习,高原实验组被试的4类特种作战实战应用科目测试成绩和结果显著高于高原对照组,并与平原对照组的测试成绩和结果相当,部分指标达到平原训练的效果。由此表明,本研究构建的高原极端环境特种兵功能性训练关键技术体系,能够高效地提升特种兵适应高原极端环境的作战身体素质和作战体能水平,提升特种兵有效遂行特种作战任务的作战能力,降低了高原极端环境作战适应不良导致的非战斗减员比例,为有效发挥我军特种兵在高原极端环境下的战斗力水平具有积极的促进作用。

4.2 建议

高原极端环境因环境的严酷性和艰苦性特点对作战人员的身体素质和体能能力具有极高的要求,特种兵遂行高原极端环境条件下的作战任务,必须科学高效地开展作战身体素质和体能能力的科学化训练。而特种作战的体能训练源于军事训练实践,与运动训练尚有一定的区别,但可以适当借鉴运动训练领域的相关训练思想,从理论印证实践的角度为军事训练的科学化提供高效的训练思想。

1)关于高原极端环境条件下特种兵实战应用功能性训练关键技术构建提高训练效果的实验研究仅是应用了功能性训练的部分动作模式,但已显示出了功能性训练的良好应用价值,建议可在更多的军事技能训练、作战基础训练、战术能力训练和军事专项体能训练方面开展更深入的功能性训练探索,创新军体融合模式和军事训练领域关于人本战斗力训练的理论和实践。

2)建议搭建军事训练与运动训练领域的功能性训练桥梁,将功能性训练相关基础学科(如运动功能解剖学、运动功能生理学、运动功能力学和运动训练学等)理论与军事训练理论和实践相结合,在军事领域开展功能性训练提高军事训练效益的深度应用研究,创立适应作战需求的功能性训练理论体系,放大运动训练领域功能性训练的军事应用效益,将军体融合模式引向深入,服务于军事作战的科学化训练需求。

3)建议针对特殊作战环境和作战条件,根据功能性训练功能即目标的思想,创造功能性训练在特殊作战环境条件下的特殊训练模式,以功能性训练的特殊模式对标特殊作战环境和作战条件下的特殊作战技能和战术能力需求,开发高效且适应特殊作战环境和作战条件的作战技能和战术动作模式的功能性训练体系,为我军特殊环境条件下的军事训练注入新的活力。

4)功能性训练强调人体五大运动素质(力量、速度、灵敏、耐力、柔韧)的整体和综合训练,强调基础力量训练并非单纯的锻炼肌肉发展力量,注重肌肉-神经联结、关节功能、核心稳定与协调、动力链、动作模式、专项动作模式等科学训练思想,以关节是动作的基础,动作承载力量,力量支撑各个运动素质的训练进阶模型为训练重点理论,可以迁移至作战技能和战术动作的专项训练之中,对于提升军事训练的科学化水平和训练效益、减少训练伤病将具有十分重要的价值。因此,建议建立军事训练关于人本战斗力训练的功能性训练实验室,深入开展功能性训练在军事训练相关领域的系统研究。