建筑遗产大数据的构建探索

2020-09-01李爱群侯妙乐董友强李宗飞胡云岗

李爱群,侯妙乐,董友强,杨 溯,李宗飞,胡云岗

(1.北京未来城市设计高精尖创新中心,北京建筑大学,北京 100044;2.北京市建筑遗产精细重构与健康监测重点实验室,北京 100044;3.代表性建筑与古建筑数据库教育部工程中心,北京 100044;4.华北计算技术研究所,北京 100083)

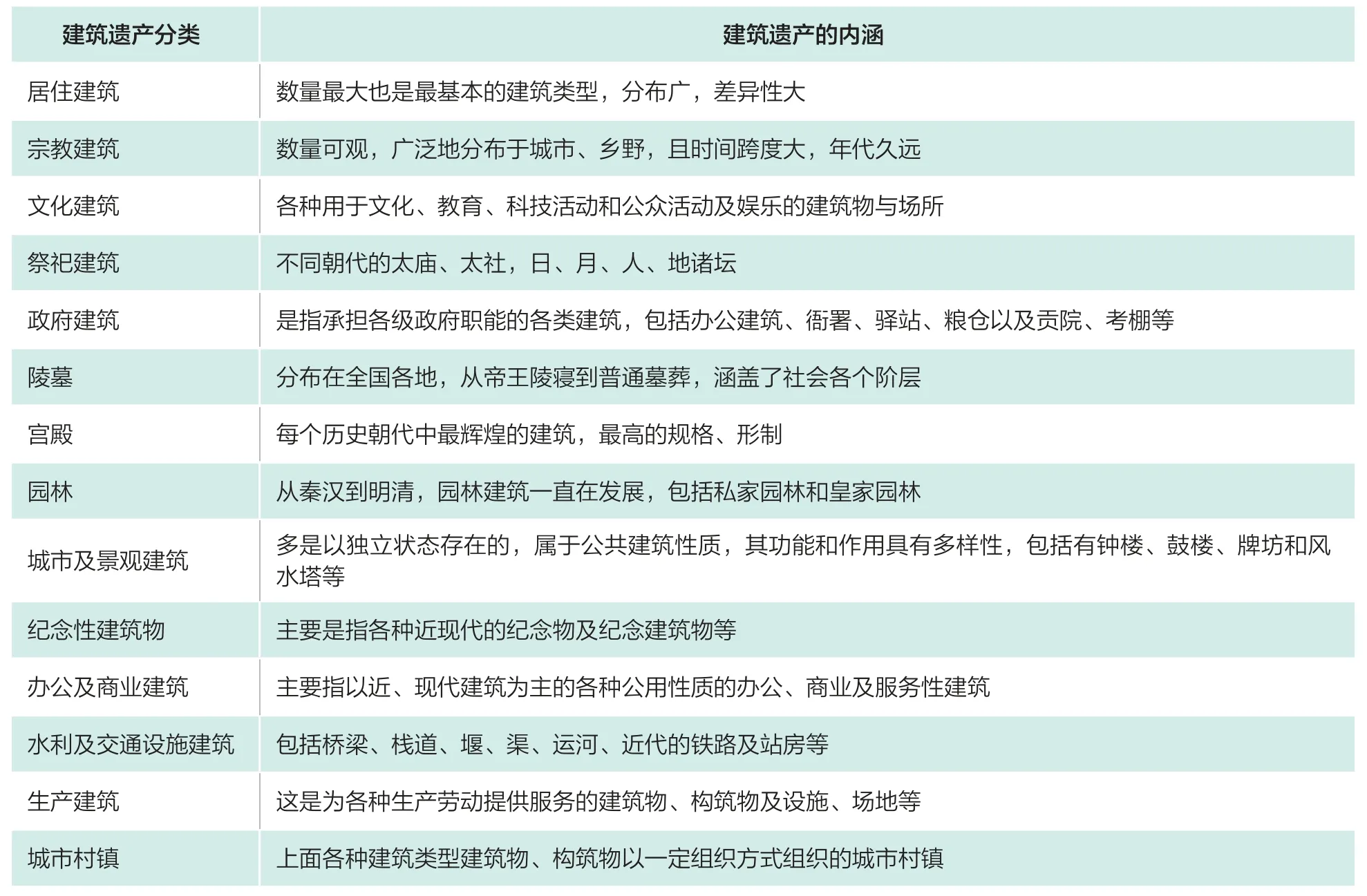

建筑遗产是人类物质文明和精神文明的重要体现,具有丰富的文化内涵、艺术价值、科学价值和情感价值。国内外对建筑遗产概念及其范畴的认知经历了一个漫长的发展过程,直到1975年,欧洲议会部长委员会在《关于建筑遗产的欧洲宪章》中才将“建筑遗产”作为一个专有名词提出来。该宪章将建筑遗产分为具有重要历史、考古、艺术、科学、社会或技术价值的纪念物、建筑群以及遗址[1]。建筑遗产属于文化遗产的范畴,随着文化遗产概念的丰富和变化,建筑遗产的内涵也不断发生演变[2]。1987年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)制定了保护历史城镇华盛顿宪章;1999年ICOMOS将工业遗产和20世纪建筑列入建筑遗产;截至2003年,ICOMOS重新定义建筑遗产,将建筑遗产定义为具有历史价值的建筑或建筑群[3]。经历了对建筑遗产的发展认知后,建筑遗产所包含的建筑类型也越发全面,涵盖了从建筑单体到建筑群、从风景名胜到城市村镇等各个方面,具体包含了居住、宗教、文化、宫殿、景观等14个不同的类型。我国建筑遗产分类及内涵如表1所示。

表1 我国建筑遗产分类及内涵

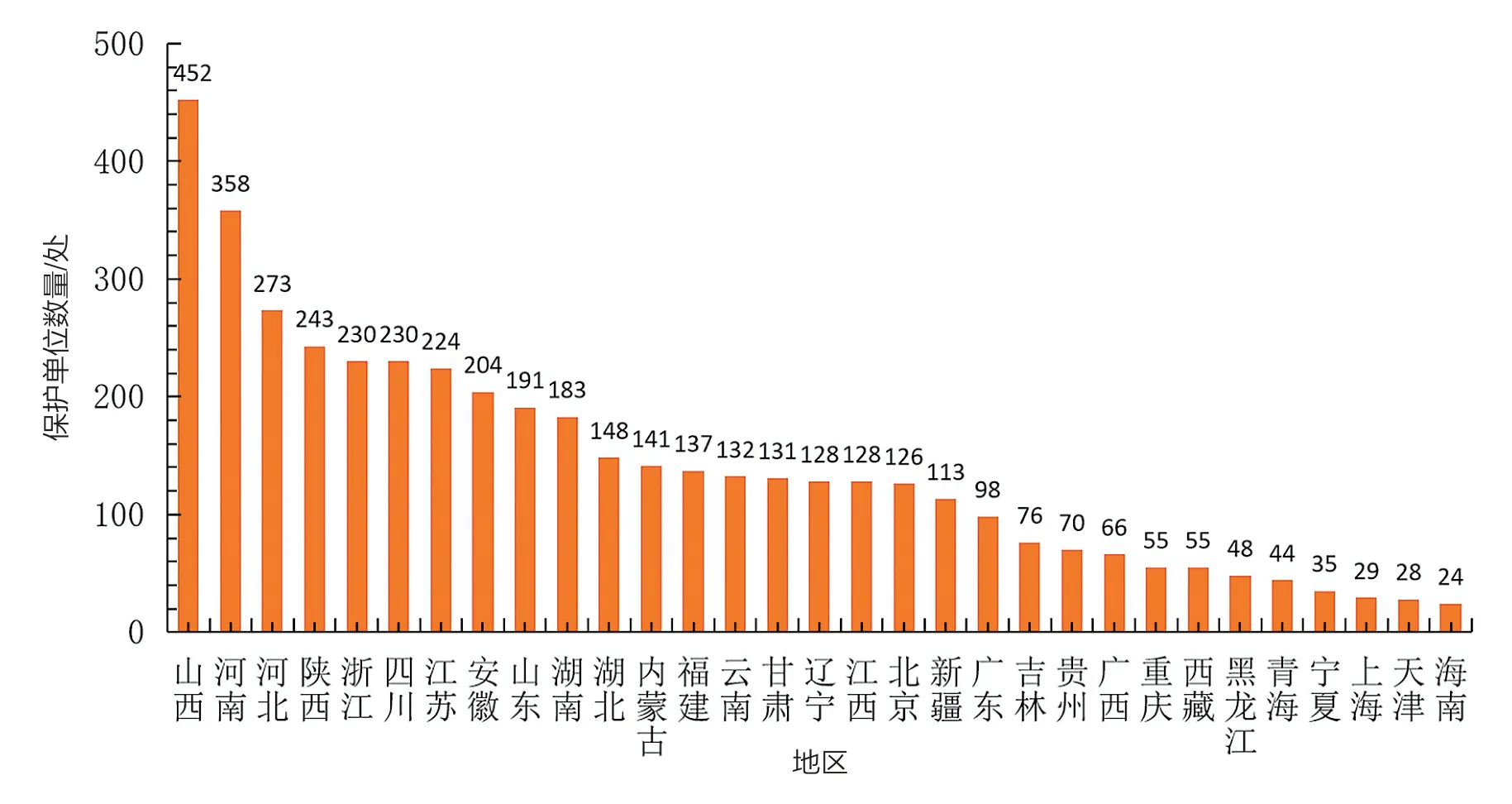

我国建筑遗产数量庞大,以我国重点文物保护单位的数量为例,各省重点文物保护单位第一批(1961年)至第七批(2013年)加上增补共计4 295处(图1)。2019年9月26日国家核定了第八批762处新的全国重点文物保护单位,包括古遗址、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑等。我国建筑遗产具有分布广泛、年代及区域不同、赋存环境差异大等特点。从建筑遗产保护现状和发展需求来看,我国建筑遗产的保护任务依然严峻且繁重,工作中需坚持价值优先、质量第一,保证建筑遗产的真实性和完整性。

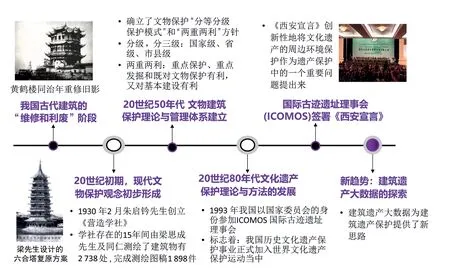

我国建筑遗产的保护发展经历了不同的阶段(图2)。在古代,匠人们就实现了古建的“维修和利废”,如同治年间对黄鹤楼的重修;20世纪初期是我国现代文物保护观念的初步形成阶段,期间朱启钤先生创立了《营造学社》,在学社存在的15年间,梁思成先生及同仁共测绘了2 738 处建筑物,完成测绘图稿1 898件;20世纪50年代文物建筑保护理论与管理体系初步建立,确立了文物保护“分等分级保护模式”和“两重两利”的方针[4];20世纪80年代后,我国以参加国际古迹遗址理事会(ICOMOS)为契机,标志着我国的历史文化遗产保护事业已正式加入世界文化遗产保护运动之中;进入21世纪后,ICOMOS在古城西安签署了《西安宣言》,创新性地将文化遗产周边环境也纳入遗产保护当中,扩大了遗产保护的范围[5];伴随着信息时代的来临,大数据已被应用于建筑遗产保护领域,为建筑遗产保护开拓了新思路[6]。

大数据始于IT领域,主要是指在有限时间内用传统数据处理方法无法处理完的数据[7]。英国皇家学会的机器学习研究报告指出:91%的全球数据是在过去5年中创造出来的,大数据时代包括众多的数据来源,有政府公告、社交网络、交易数据、GPS导航等,现在全球创造数据的速度是每天250亿GB[8]。这些数据不仅包含结构化数据,还包含半结构化数据和非结构化数据。对这些数据进行分析和处理,可以得到大量有价值的信息。然而,不同领域使用它的方式并不相同。考虑到这一点,不同领域内,“大数据”的确切定义有自己的特点。从特征而言,大数据具有两个特点:①大数据集;②用于处理大型数据集的计算策略和技术的类别。因此,本文所阐述的建筑遗产大数据主要是指大规模、动态发展且具有高价值的大型建筑遗产数据集。

图1 我国第一至第七批各省市重点文物保护单位数量(来源:作者自绘)

图2 我国建筑遗产保护的发展阶段(来源:作者自绘)

尽管分析大数据要比分析传统数据更加困难,但大数据价值巨大,对大数据进行有效挖掘,可以得到传统数据无法比拟的价值。如:李松年等从空间大数据角度提出了基于精细建筑信息的人口数据地理空间分解方法,用于人口数据指标的精细化评估和动态监测[9],并且还从地图大数据角度对包含了地理空间信息、人员和功能的监测,以及对三者之间交互Web地图的整个环境做了发展趋势和相互作用的分析和评述[10]。在医疗行业,大数据正在从根本上改变生物医学的研究,比如大规模临床数据的自动化收集取得了前所未有的进展,开发的新算法有效地将生物医学大数据应用于精准医疗[11]。另外,大数据技术也已广泛应用在能源、通信、零售业和科学研究等方面[12]。

2019年8月16日,中国测绘学会和中国测绘学会文化遗产保护专业委员会联合召开了主题为“时空大数据与文物数字化保护创新发展”的论坛,在论坛上,北京建筑大学李爱群教授作了题为《建筑遗产大数据的构建探索》的主旨报告,以此为蓝本,本文探索了建筑遗产大数据的构建。在论文组织上,本文首先给出了建筑遗产大数据的概念及构成;然后,探讨了建筑遗产大数据构建的紧迫性与重要性;随后,提出了建筑遗产大数据的技术体系;在此基础上,结合课题组成果,给出了建筑遗产大数据的应用;最后展望了建筑遗产大数据存在问题及发展趋势。

1 建筑遗产大数据概念及构成

立足建筑遗产保护,本文所提的建筑遗产大数据是指建筑遗产的各类信息数据形成的大数据集。从获取的方式来看,建筑遗产大数据的来源可分为传感器、Web爬虫及日志文件。目前,就实际保护工程而言,对建筑遗产的保护主要包括数字化存档、建筑监测及维护等方面,因此,就数据内容[13-21]而言,建筑遗产大数据主要包含建筑遗产的文本信息、环境信息、建筑信息、结构信息、材料信息、病害信息、检测信息、监测信息、维修信息和其他类信息10个不同层面的信息内容(图3)。其中,前5个内容主要用于建筑遗产的数字化存档中;检测与监测主要用于建筑遗产的监测方面;而维修信息主要用于建筑遗产的维护中。

具体而言,其中文本信息主要涵盖建筑遗产的历史、文化和艺术等方面信息;环境信息以不同尺度为标度分为建筑遗产的大环境信息、区域环境信息和局部小环境信息;建筑信息包括建筑的空间信息、色彩信息、建筑的平面、立面和剖面信息以及建筑的细部构造和装饰图案等信息;结构信息主要为建筑结构信息,以构件和节点的连接信息为主;材料信息则是构成建筑的各种构筑材料的物理、化学和力学信息等,诸如土、石、砖木、金属的这些材料特性;病害信息则主要源于结构性和非结构性的病害信息等;检测信息从时间和空间上分别涵盖了定期与非定期和整体与局部两个维度的信息内容;监测信息更多地从时间维度上分长期、定期和非定期3种情况;维修信息既包括为了抢救保护的应急性维修信息,也包括日常或定期的维修信息;另外,包含了一些与建筑遗产保护有关的其他信息。

图3 建筑遗产信息构成(来源:作者自绘)

2 建筑遗产大数据重要性和紧迫性

大数据的发展呈现出了不同的发展趋势,由原来单一维度的数据分析转向了多元数据的融合;从原来封闭数据转向了开源共享的数据,为大数据的深度挖掘释放了空间,激发了学科的交叉融合[22]。另外,大数据与云计算的结合,充分发挥云空间的数据存储优势和数据分析能力;大数据与物联网技术的结合推动了智能硬件的发展,使服务更加智能化[23]。而建筑遗产保护在大数据的驱动下也有了越来越多的发展需求,如建立建筑遗产的原始指纹数据库,该库包含建筑遗产的所有数据信息,通过原始指纹数据库能够创建遗产知识服务地图,包括,遗产地图、遗产导览和遗产展示等[24]。针对遗产本体的安全问题,可对遗产进行性能评价、性能预测、性能维持和性能提升。作为凝聚人类共同记忆的建筑遗产,遗产的科学价值、历史价值、情感价值和文化意义需要向公众展示传播[25]。

建筑遗产大数据具有大数据的“5V”特征,其数据体量浩大(volume)、数据模态繁多(variety)、数据生成快速(velocity)、真实性(veracity)、数据价值巨大(value)的特征[26]。大数据的研究,将有助于人们从混沌数据中发现潜在的科学价值。虽然建筑遗产大数据给建筑遗产保护和利用带来了新的发展机遇,但也面临着挑战:①面对建筑遗产的多价值取向,如何将遗产的多维认知与大数据进行有效的匹配融合;②针对不同遗产的个体独特性,如何提取建筑遗产大数据的关键特征信息并实施预防性保护;③如何充分挖掘建筑遗产大数据知识并实施全面科学利用等。

3 建筑遗产大数据技术体系

本文所提建筑遗产大数据技术体系主要涵盖了建筑遗产大数据的全要素信息留取、建筑遗产大数据存储与传输、建筑遗产大数据分析与挖掘和建筑遗产大数据科学利用4个方面的关键技术。

3.1 建筑遗产大数据全要素信息留取

建筑遗产大数据的全要素信息留取技术包括建筑历史信息的收集、社会生产力水平的文献调查、建造工艺留存以及建筑材料、结构信息,甚至包括围绕建筑遗产发生的相关历史事件等有价值信息的留取[27]。不同需求的信息留取技术主要以建筑遗产特有的价值为导向,采集信息时根据独有的价值需求,选择适宜的信息采集方式,目前主要的信息采集方式有三维激光扫描仪[28]、无人机、高清相机、日志文件、Web爬虫等,通过不同的采集途径,留取建筑遗产最有价值的数据信息。建筑遗产大数据留取流程如图4所示。

图4 建筑遗产大数据留取流程(来源:作者自绘)

3.2 建筑遗产大数据存储与传输

建筑遗产大数据的存储与传输是大数据信息寄存和流动的必要途径,建筑遗产大数据的存储采用如图5(a)所示的知识数据库模型来完成。以应县木塔为例,用XML(可扩展标记语言)标记计算机可识别的语义数据,建立包含斗拱、历史资料、三维模型和工程信息的语义-多数据关联,并使用Neo4j 图的概念来进行数据的存储与管理。

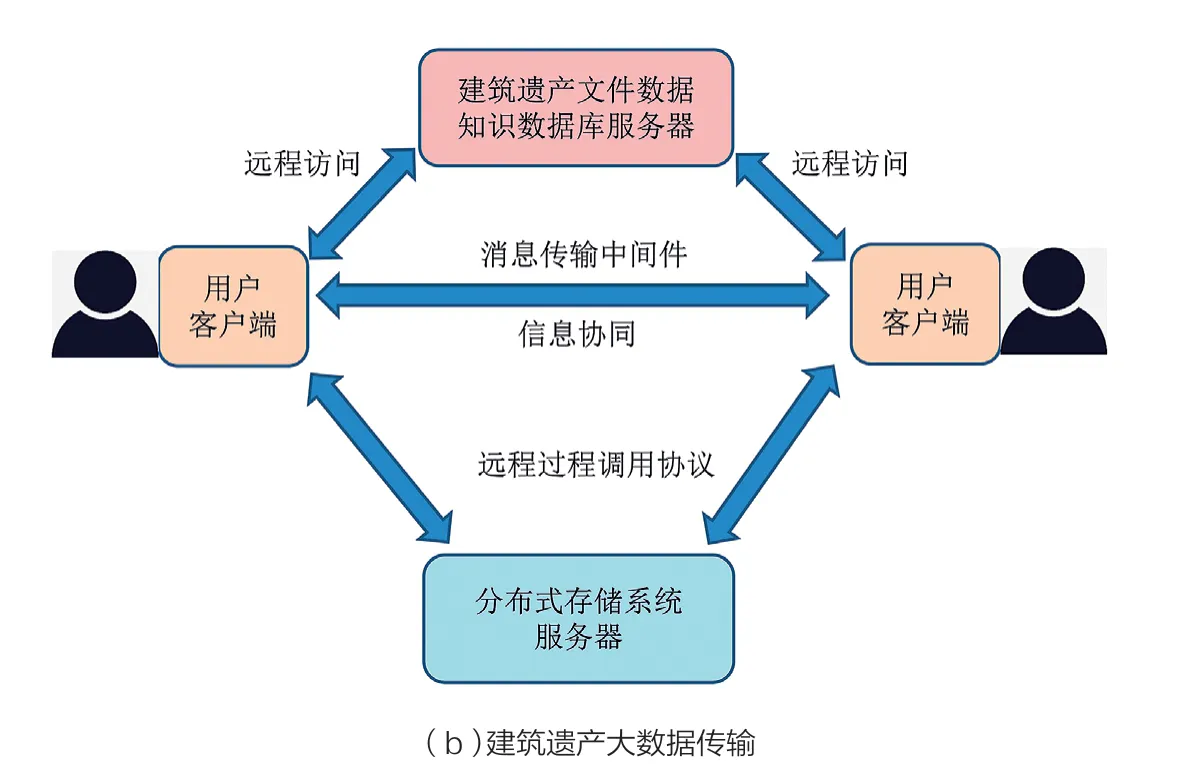

而建筑遗产大数据的传输则通过图5(b)中所示的建筑遗产文件数据知识数据库的服务器、用户端和分布式存储系统服务器三者间的数据传输机制来完成,用户客户端不仅能够对建筑遗产文件数据库服务器进行相互的远程访问,而且还能借助远程调用协议,获取分布式存储系统服务器的数据内容,而用户客户端之间则凭借信息协同模式进行信息的交互。

图5 建筑遗产大数据存储与传输(来源:作者自绘)

3.3 建筑遗产大数据分析与挖掘

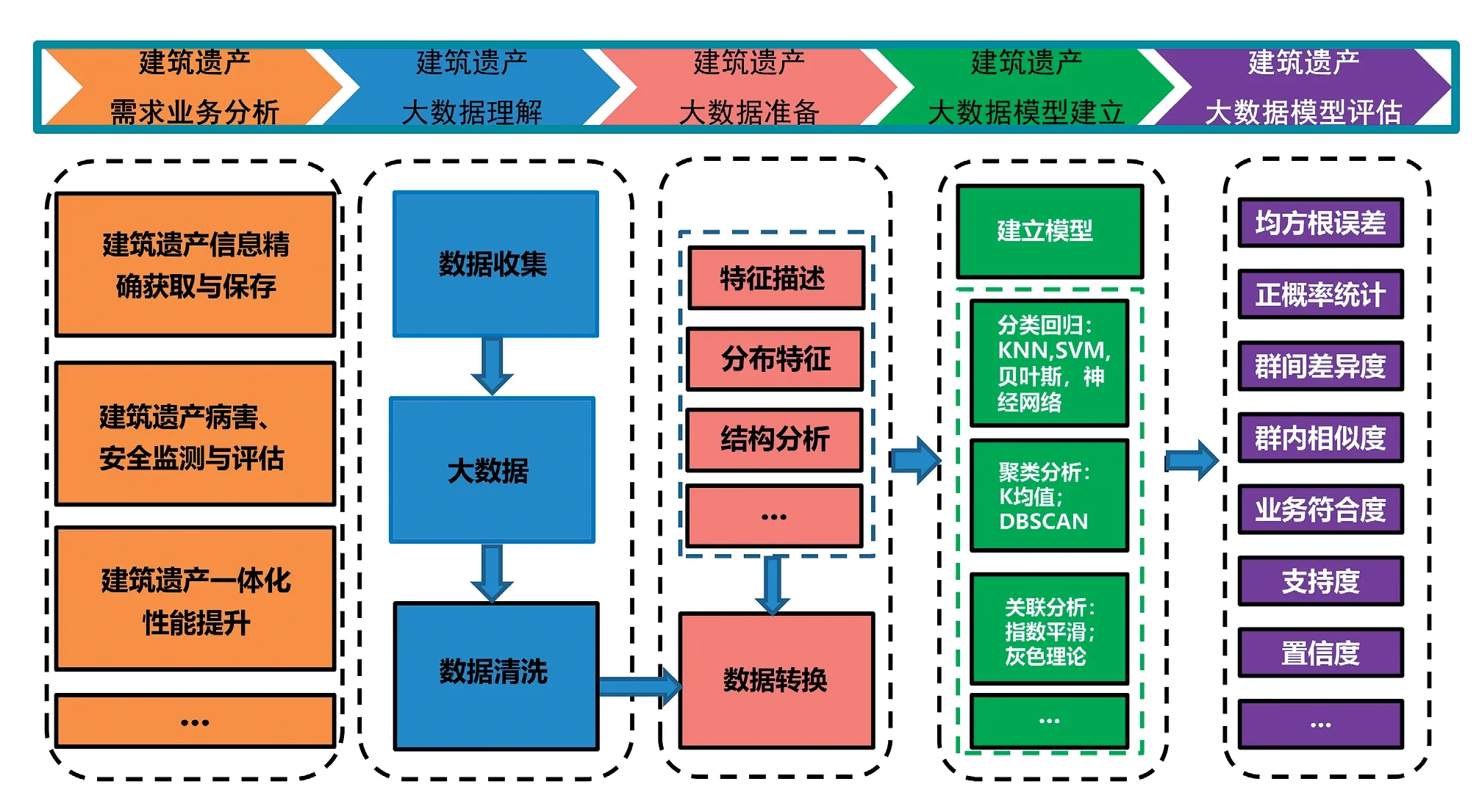

建筑遗产大数据分析与挖掘的是建筑遗产大数据的核心(图6)。该过程主要包含5部分内容:建筑遗产需求分析、建筑遗产大数据理解、建筑遗产大数据准备、建筑遗产大数据模型建立及建筑遗产大数据模型评估。

(1)建筑遗产大数据需求分析主要包含建筑遗产大数据的精确获取与保存、建筑遗产病害与安全的检测与评估、建筑遗产一体化的性能提升等方面。

(2)建筑遗产大数据理解主要是指大数据的收集,并在需求分析的基础上,充分理解建筑遗产大数据的内涵及所包含的具体内容,并对这些数据进行充分的遴选和清洗。

(3)建筑遗产大数据准备主要是将理解清洗后的数据进行数据转换,为建筑遗产大数据挖掘做好数据准备。

(4)建筑遗产大数据模型建立是指根据不同的需求,建立合适的数据挖掘模型,主要包含分类回归模型、聚类分析模型和关联分析模型等。

(5)建筑遗产大数据模型评估主要是指根据挖掘后结果对挖掘模型进行评估,以保证数据挖掘的精度与可靠。

图6 建筑遗产大数据分析与挖掘框架(来源:作者自绘)

3.4 建筑遗产大数据科学利用

建筑遗产大数据科学利用是建筑遗产大数据的最终价值实现(图7)。建筑遗产大数据科学利用包括5个层面:建筑遗产多维价值挖掘;建筑遗产现状诊断评估;建筑遗产数字化修复与效果控制;建筑遗产地图知识服务;建筑遗产展示活化和利用等。

图7 建筑遗产大数据的科学利用(来源:作者自绘)

4 建筑遗产大数据应用

目前,建筑遗产大数据成果已开始应用于国内外多项建筑遗产的保护工程,包括古木建筑、石窟造像、历史遗址等,并已在建筑遗产全要素留取、安全性能评估、运维管理和虚拟修复方面取得了初步成果,为建筑遗产的展示利用、价值挖掘和保护修复奠定了基础[29-35]。

在古木建筑方面,白晓斌等对西藏古木建筑结构进行了长期的大数据收集,并分析了温度和湿度对结构应变的长期安全性影响。李琦等通过建立颐和园佛香阁的三维模型、文物图片及数据档案方式,保存了各种形式的数据库,为佛香阁的保护管理提供了技术支撑。在石窟造像方面,胡云岗等以石窟寺数字化工程为例,提出了以点云数据、三维模型、纹理数据为主的数据库混合管理方法,为大数据挖掘搭建了管理平台。周世菊等提出了单体石窟造像和整体洞窟的数字化技术,为云冈石窟数字化保护提出了建议。

在历史遗址方面,金鑫等运用考古空间数据库和空间分析方法,对良渚地区的聚落形态进行了定量化分析和研究;买买提等则基于遥感和GIS技术,以大数据视角对吐鲁番市的历史文化遗址做了景观生态的环境敏感度评估研究。哈弗等以虚拟修复技术,完美再现了大型建筑遗址的游览情境,改变了参观者与建筑遗产的传统互动方式。建筑遗产大数据最终目标是解决建筑遗产的科学保护与利用。此部分将以古木建筑为例,根据本文所构建的建筑遗产大数据技术体系,介绍本文建筑遗产大数据构建的思想与初步探索成果。

建筑遗产的全要素留取是构成建筑遗产大数据的基础,亦是建筑遗产保护的基础。就古木建筑全要素信息留取而言,课题组采用专业设备对古木建筑进行数据采集。数据类型主要包含高精度测绘数据(主要通过GPS与全站仪数据)、三维激光点云与高分影像。由于这些数据并无法直接应用于古木建筑的运维管理、结构分析等领域,需将其转化为含有语义信息的BIM模型。基于此,课题组利用摄影测量、三维重建等技术,构建了古木建筑的BIM模型(图8)。同时,以该模型为基础,重点分析了古木建筑的斗拱样式,为古木建筑的建筑风格、受力分析提供了数据支撑。

图8 古木塔建筑物BIM(来源:作者自绘)

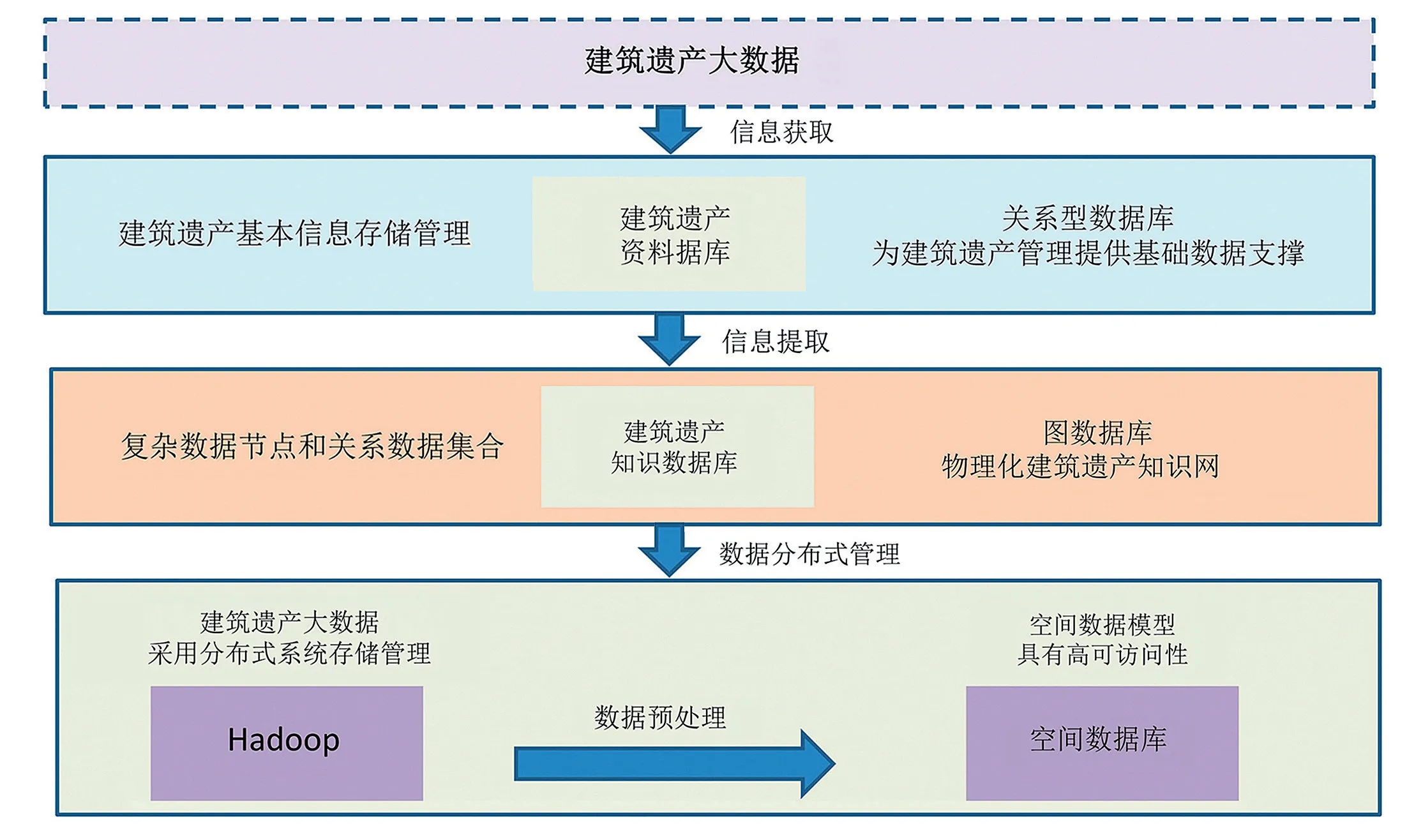

全要素留取数据类型多样,不仅含有二维线画图与高分影像、三维点云及古木建筑模型,还包含一些逻辑与关系数据。如古木建筑的拓扑结构、属性信息及文化内涵。尽管可以通过文件管理的形式对这些数据进行管理,但是这种管理方式无法实现数据的快速读取、检索等功能。为解决该问题,课题组基于Hadoop技术构建了如图9所示的建筑遗产大数据存储体系,利用该技术实现建筑遗产大数据的管理与访问。

图9 建筑遗产大数据存储(来源:作者自绘)

建筑遗产大数据最大的优点是:可以从众多的数据中挖掘出所需求的信息,这是建筑遗产大数据最大的吸引力与优势。尽管建筑遗产大数据的挖掘实际上是数据挖掘的一部分,所采用的方法基本与数据方法一致,但是由于赋予了建筑遗产的内涵,其数据挖掘的需求基本以建筑遗产保护为出发点,如对建筑物裂缝、形变的检测。图10是采用经训练的Yolo-v3获取的古木建筑的裂缝,对于复杂环境下的木裂缝检测,精度可达到80%以上。

大数据挖掘的目的主要是服务于其科学利用(图11),经数据挖掘的木构件裂缝,不仅可用于病害的展示,而且可用于对全要素采集的力学及结构安全性能的评估。

5 结论与展望

本文以建筑遗产大数据为研究对象,构建了建筑遗产大数据技术体系,同时结合已有项目,介绍了建筑遗产大数据的典型应用。

本研究的主要结论如下:①提出了建筑遗产大数据的概念,并梳理了建筑遗产大数据所包含的信息类型,主要包含文本信息、环境信息、建筑信息、结构信息、材料信息、病害信息、检测信息、监测信息、维修信息和其他类信息10个不同层面的信息内容。②构建了大数据在建筑遗产保护中的技术体系,该技术体系主要包括建筑遗产大数据的全要素信息留取、建筑遗产大数据的存储与传输、建筑遗产大数据分析与挖掘和建筑遗产大数据科学利用4个关键技术。③以古木建筑为例,给出了古木建筑几何要素留取、基于Hadoop技术的数据存储、基于Yolo-v3的古木建筑裂缝检测及病害评估的应用。

图11 古木建筑裂缝病害评估(来源:作者自绘)

本研究的建筑遗产大数据可为建筑遗产保护提供新的理念、方法和路径,有望服务于建筑遗产的科学保护与发展。但是,建筑遗产大数据技术目前还处于起步探索阶段,研究工作亟待加强。例如,如何获取并构建建筑遗产大数据;如何通过大数据分析,实现建筑遗产价值的普适性和专业性认知;如何通过大数据分析,揭示建筑遗产保护环境因素的多元性和耦合性响应规律;如何通过大数据分析,实现建筑遗产现状的整体评价和关键要素评价,最终实现建筑遗产的有效保护、管理和合理利用。因此,建筑遗产大数据的研究与应用是一项极富挑战的工作,是一项需要多学科协同创新的工作。