合并心房纤颤的急性重症脑梗死患者超早期静脉溶栓的临床观察

2020-08-29钟思敏钟建斌潘丽师陈炽邦魏伟民张世军

钟思敏 钟建斌 潘丽师 陈炽邦 魏伟民 张世军 余 亮

(广州市增城区人民医院神经内科,广东 广州 511300)

静脉溶栓是治疗急性脑梗死最有效措施,可降低患者的致残率及病死率。静脉溶栓治疗已成为各国指南推荐的特异性的治疗方法。心房纤颤(房颤)所致卒中占所有卒中的20%。在非瓣膜病房颤患者是无房颤患者的2~7倍[1]。房颤容易诱发心源性栓子,该类型卒中大多数起病突然、神经功能受损严重[2],而且并发房颤脑梗死患者静脉溶栓血管再通率更低,患者预后差,病死率高[3]。对于房颤相关重症的脑梗死患者静脉溶栓治疗尚缺乏多中心研究。美国指南对于美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)>22分为溶栓禁忌证[4],但也有研究指出,NIHSS评分不应作为静脉溶栓的禁忌证[5]。本研究通对房颤相关的重症脑梗死患者静脉溶栓的治疗,观察其疗效及安全性,为临床提供参考的证据。

1 资料与方法

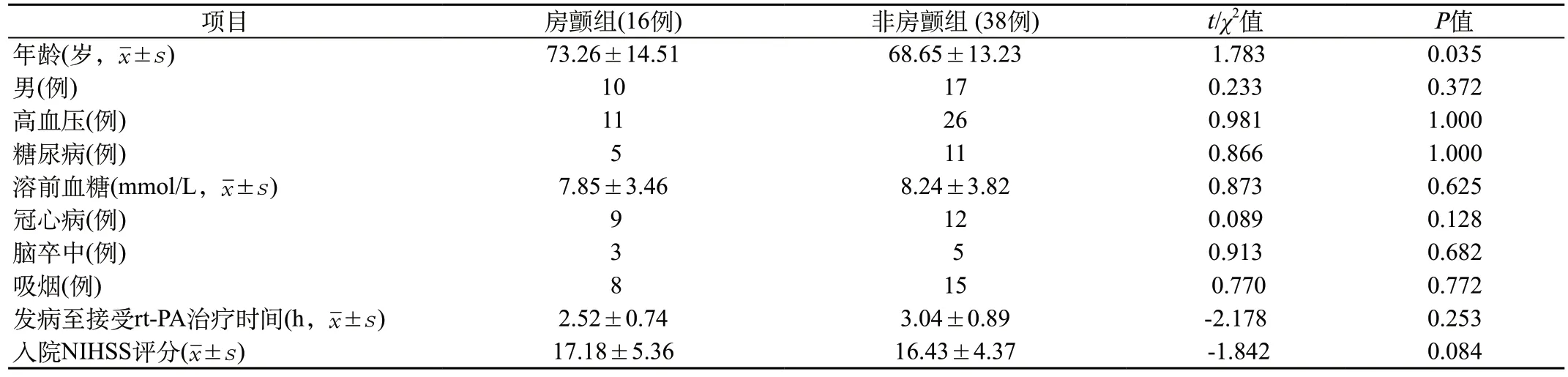

1.1 研究对象:本研究为回顾性分析,收集2018年3月至2019年9月在我科住院的超早期(发病时间<4.5 h)静脉溶栓重症脑梗死患者54例,其中合并有房颤的患者(房颤组)16例,年龄56~95岁,平均年龄(73.2±14.5)岁,男10例,女6例,体质量43~67.5 kg,平均(50.2±8.56)kg,发病到治疗时间:1.5~4.5 h。非房颤(非房颤组)的患者38例,年龄60~92岁,平均年龄(68.6±13.2)岁,其中男17例,女21例,体质量38~80.5 kg,平均(47.8±7.62)kg,发病到治疗时间:2.5~8.5 h。对于所有溶栓患者,均向家属告知相关病情,征得家属同意并签署知情同意书。两组患者基线见表1。

1.2 病例入选标准:①年龄≥18岁;②有缺血性脑卒中的神经缺损症状且持续至少30 min;③发病时间窗在4.5 h内;④有明确的房颤史或心电图、监护有房颤表现;⑤NIHSS评分15~25分;⑥头颅CT检查无出血或低密度影而且Alberta卒中操作早期急性卒中分级CT评分(ASPECT评分)≥6分;⑦家属签署同意书。

1.3 排除标准:①严重的缺血性卒中(NIHSS>25);②血小板计数<100000/mm3,>40 s或PT>15 s,血糖<2.7mmol/L;③有活动性内出血及不可压迫部位的穿刺;④既往卒中遗留明显后遗症(mRS>2);⑤急性心肌梗死或近期(3个月内)心肌梗死病史;⑥有颅内出血病史;⑦颅内或脊髓手术及3个月内有过脑卒中病史;⑧2周内重大手术及2周内外伤或3月内严重头外伤史;⑨细菌性心内膜炎,心包炎;⑩既往应用华法林抗凝药,且INR>1.7;1148 h内接受过肝素治疗(aPTT超出正常高限);12有活动性出血疾病或严重肝、肾疾病、血液系统恶疾肿瘤等;13妊娠期或哺乳期者;14动脉瘤,动静脉畸形或具有增加出血危险的肿瘤;15收缩压>180 mm Hg,或舒张压>100 mm Hg患者。

表1 两组患者的基线资料比较

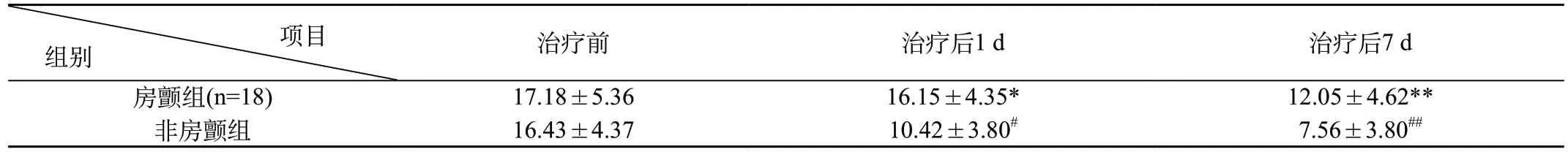

表2 不同时间点的NIHSS评分比较(±s)

表2 不同时间点的NIHSS评分比较(±s)

注:与治疗前房颤组相比,*P>0.05,**P>0.05;与同时期房颤组相比,#P<0.05,##P<0.05

1.4 治疗方法:两组患者来院后皆进入溶栓绿色通道,在给予改善循环、神经保护、调脂、调控血压等常规治疗基础上,给予以阿替普酶(德国勃林格英格翰公司生产,批号:商品名为爱通立)静脉溶栓治疗,其中药物总量的10%于1 min内静脉推注,剩余90%加入100 mL生理盐水中于1 h内静脉输注,最大量不超过90 mg,对于年龄≥85岁患者,阿替普酶应用0.6 mg/kg静脉溶栓治疗,其中药物总量的15%于5 min内静脉推注,剩余85%加入100 mL生理盐水中于1 h内静脉输注,最大量不超过90 mg。对于醒后卒中或时间不确定的患者,采用T2加权像与弥散加权磁共振成像(Diffusion weighted MRI,DWI)的进行错配,不匹配区≥20%仍进行溶栓治疗。溶栓结束24 h后,经复查头CT未见出血性转化者,给予抗血小板聚集治疗。

1.5 重症脑梗死诊断标准:①NIHSS评分:总分≥15分;②GCS评分:大脑半球梗死总分≤8分,或小脑梗死总分≤9分[6]。

1.6 评估指标:①记录房颤组和非房颤组两组患者治疗前、治疗后24 h、7 d NIHSS评分及治疗后90 d的改良Rankin's评分(mRS)评分。②记录房颤组和非房颤组两组患者出血转性化、死亡的情况。

1.7 统计学方法:房颤及非房颤患者的临床数据资料采用SPSS17.0统计软件进行统计分析。计量资料符合正态分布的以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用百分数表示,比较用采用卡方检验。均行双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 房颤组和非房颤组两组患者不同时间点的NIHSS评分及90 d后的MRS评分比较:见表2。房颤组患者溶栓治疗后1 d、7 d NIHSS评分比较差异无显著性(P>0.05),房颤组与非房颤组急性重症脑梗死患者溶栓治疗后1 d、7 d NIHSS评分比较差异有显著性(P<0.05),溶栓组治疗后90 d的mRS评分(2.17±1.201)较对照组(3.19±1.674)低,但两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

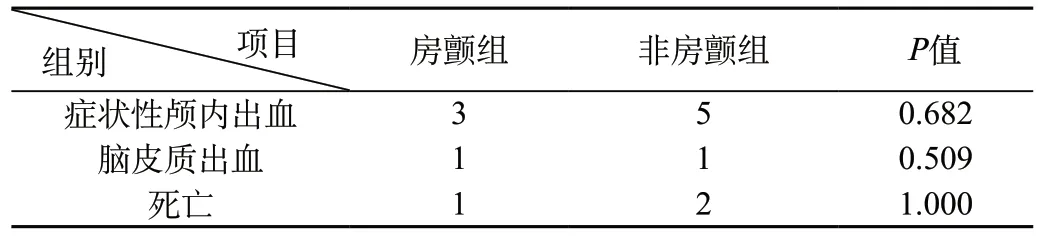

2.2 房颤组和非房颤组两组患者出血比较:见表3。房颤组溶栓治疗后3例(18.75%)颅内出血性转化#,1例(6.25%)实质性脑出血,非房颤组5例(13.15%)颅内出血性转化,1例(2.6%)实质性脑出血,两组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。房颤组溶栓治疗后1例(6.25%)死亡,非房颤组2例(13.15%)死亡,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 溶栓组与对照组出血比较

3 讨 论

重症脑梗死占缺血性脑卒中的3%~15%,是缺血性脑卒中最为严重的类型之一,其预后极差[7]。房颤引起脑梗死往往是堵塞大脑的大血管而导致大面积栓塞,又因发病快,其侧支循环未能快速代偿,所以缺血区域的脑组织容易缺血损伤,甚至坏死。有研究指出,房颤合并有大血管闭塞或病情较重的患者效果不佳,其再通率低(13%~18%)[8],所以有学者提出重症积脑梗死不适合溶栓[9]。

目前关于房颤引起脑栓塞的发病机制:①当房颤出现时,心房壁的不规则运动导致心房内血流速度慢,血流方向紊乱,致使血小板频繁碰撞,导致血小板活化,从而启动了血栓的形成[10];②对于心瓣膜病变合并房颤时,可诱发心肌损伤及心内膜损伤,伴随激活纤维蛋白在损伤心内膜的积聚及血液淤滞,从而诱发附壁血栓的形成,导致脑血管栓塞[11]。

本研究显示,房颤组与非房颤组急性重症脑梗死患者溶栓治疗后7 d NIHSS评分比较差异有显著性(P<0.05),而且随时间延长,两组患者NIHSS评分比较同样有显著性差异(P<0.05),提示阿替普酶静脉溶栓治疗未能改善伴有房颤的重症脑梗死患者的近期预后,但能改善非房颤的重症脑梗死患者的近期预后。Sanak等[12]研究表明,房颤患者与无房颤患者在溶栓后24 h和7 d的神经功能恢复比较无统计学意义,这与本研究一致。同样,也有研究发现,心房颤动合并脑梗死患者在静脉溶栓中并未获益[13],张春阳等[14]也观察到合并房颤的急性脑梗死患者溶栓治疗早期疗效和远期预后与无房颤患者相比,差别均无统计学意义。对于合并房颤的急性脑梗死患者溶栓治疗较果差,其主要原因是房颤更易形成陈旧性大栓子,对溶栓药物反应差,影响血管早期再通[15]。但也有研究指出,在重症脑梗死严重程度同等情况下,房颤患者溶栓效果优于非房颤溶栓患者[16],更有研究进一步表明,合并房颤的重症脑梗死患者,其中症状重(NIHSS≥10分)的患者从中获益较多[17]。Sung等[16]对NIHSS评分>10分并发房颤的脑梗死患者静脉溶栓研究也获得类似结果。而张茂信等[18]对38例伴发房颤者脑梗死患者研究结果却显示:伴房颤者治疗后疗效比对照组差。上述研究与本研究结果不一致,可能与本研究样本量及方法不同有关。另外,两组治疗3个月后mRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),表明远期疗效不明显。王茂湘等[19]研究认为,心房颤动降低溶栓后3个月神经功能预后。但也有学者指出,合并房颤的急性脑梗死患者溶栓治疗,其90 d mRS评分较非溶栓组显著下降,说明合并房颤的急性脑梗死患者溶栓治疗远期效果较好。本研究结果表明,对于合并房颤的急性重症脑梗死患者,溶栓时间窗内给予阿替普酶溶栓治疗慎重考虑。

本研究显示,房颤组溶栓治疗后3例(18.75%)颅内出血性转化,1例(6.25%)实质性脑出血,非房颤组5例(13.15%)颅内出血性转化,1例(2.6%)实质性脑出血,两组比较差异无统计学意义(P>0.05),说明合并房颤的急性重症脑梗死患者,溶栓时间窗内给予阿替普酶溶栓治疗安全性好。徐嵩等[20]对66例房颤及81例非房颤患者研究表明,房颤组溶栓后出血转化与非房颤组比较,两组比较差异无统计学意义,而杨雯等[21]也对脑死合并有房颤患者进行溶栓研究表明,房颤也并未增加静脉溶栓后出血转化的风险。这与本研究结果一致。而最近一项Meta分析却显示,房颤相关性急性脑栓塞溶栓后存在不良预后,房颤组症状性颅内出血转化率增加[22]。李美英等[23]研究也表明,早期静脉溶栓后颅内出血转化房颤脑梗死患者明显高于非房颤脑梗死患者。相反,有研究指出,房纤并发重度脑梗死则可能由于栓子过大,溶栓再通率低,故出血转化反而少[24]。

本研究是非随机、双盲、多中心研究,而且样本量较小,容易产生偏倚,下一步我们将进一步扩大样本作进一步系统性研究。