明代官方制作系韵书的生成

2020-08-25王静雅

王 静 雅

(华东师范大学 中文系, 上海 200241)

20世纪以来对《洪武正韵》音韵学方面的研究蔚为大观,对于该书在明代的传播和实际功用也有论文涉及。但关于本文的研究对象,仅有宁忌浮在《〈洪武正韵〉研究》一书中提及,且比较简略,而且忽视了其中一个重要的部分,即作为官方制作的《洪武正韵》在明代对韵书创作的影响。相较于对《洪武正韵》的研究,迄今为止对在《洪武正韵》影响下编撰的韵书研究并不多,已有的研究成果也并不完备,仍有重新梳理和研究的必要。笔者在前人研究的基础上,查找相关文献,共得到9部韵书,即《正韵便览》《洪武正韵注疏》《正韵统宗》《洪武正韵玉键》《洪武正韵玉键释义》《洪武正韵傍音释义》《正韵汇编》《正韵翼》《正韵笺》,对9部韵书作出较详细考索,考证作者、序跋作者及存佚情况,探寻9部韵书的发展脉络、出现的原因及产生的影响和价值。

一、 韵书概况

《洪武正韵》在明代的官方行政文书使用中有着举足轻重的地位,但在创作领域一直未受到重视。虽然文人创作时不使用《洪武正韵》,但对其增删补注却非常重视。笔者参考已有的研究成果,结合书目著录,并查找相关的文献,将明代对《洪武正韵》进行增删补注的韵书分3种,节选本、笺注本和改编本。对其作者、版本、存佚、藏所等情况作出综合考察,补充以往研究中并未提及之处,并对前贤研究中的错误有所订正。

1.节选本

节选本有童汉臣《正韵便览》。此书朱睦楔《万卷堂书目》卷一、黄虞稷《千顷堂书目》卷三、万斯同《明史·艺文一》均有著录,此后未见著录,疑已亡佚。作者童汉臣,浙江钱塘(今浙江杭州)人。嘉靖十四年(1535)进士,由魏县知县入为御史。因忤逆严嵩,在嘉靖二十二年(1543)正月,被贬为湖广布政司都事。后因父丧,归乡十年。至严嵩败,复起为泉州知府,升江西副使,以母老乞归致仕。曾为仁和县学撰有《重建孔子庙碑》,参与校刊张时《昆仑集》《孔孟事迹图谱》。从书名来看,此书当是对《洪武正韵》节选本的补注。

2.笺注本

相较节选本,笺注本稍多,一共有5种,主要是《洪武正韵注疏》《正韵统宗》《洪武正韵傍音释义》《正韵翼》《洪武正韵笺》。

(1) 《洪武正韵注疏》,龚持宪编。此书《千顷堂书目》卷三著录,后《(嘉庆)直隶太仓州志》卷五十二亦有著录,之后未见著录,疑已亡佚。龚持宪,字行素,太仓(今江苏太仓)人。州学生,曾5次参与科举考试,不第。晚年应召得赐章服,后退隐南乡,以校书自娱,著述终老。著有《春秋列国世家》二十七卷、《春秋左传合注》四十卷、《春秋胡传童子教》十三卷、《玉篇礛磻》四十卷 、《易象影》一卷 、《亿辨》一卷、 《太仓考》十三卷、《忠雅》二十八卷、《通鉴节要抄稿》。

(2) 《正韵统宗》,任世镗编,据《千顷堂书目》记载作者任世镗一作任镗。《天禄琳琅书目后编》卷十三著录此书,此书宁忌浮云已经亡佚, 但据刘蔷《天禄琳琅知见书录》:

“明万历刻本。存卷一至二、卷四,计三卷,三册,现藏中国国家图书馆。每半页九行,字不等,白口,四周单边。卷前有万历五年张博序,每卷列龙溪居士王畿校,中书舍人茅道书,后有任世镗自跋。书衣有洒金笺纸签题‘明版正韵统宗第一册,’第二、五册也有册签。每册均钤天禄继鉴诸玺,前后副页所钤为‘中三玺’。无其他私家藏印。”[1]由此知此书现藏于国家图书馆。

许嘉璐主编《传统语言学词典》将任世镗误作任世钟,或是因镗字与钟形近而讹。任镗,夏邑(今河南商丘)人,受养于嫡母赵氏,赵氏卒,庐墓时,黄河冲溢,将要侵蚀茔地,任镗仆地号哭不已,河即改道,于嘉靖二十五年(1546)受旌表。序文作者张博,字子约,会稽(今浙江绍兴)人,嘉靖四十四年(1565)进士。由常熟知县,升南刑部主事,迁户科给事中。以事降陕西合县县丞,历任太仓知州、淮府长史,万历八年(1580)罢归。

(3) 《洪武正韵傍音释义》,佚名辑,此书《中国古籍总目》著录:“《洪武正韵傍音释义》二卷,□□辑,明刻本,国图。”[2]1141从书名推断应是对《洪武正韵》音韵的阐释。

(4) 《正韵翼》,吴士琳编。此书据《中国古籍总目》:“《正韵翼》九卷,明吴士琳撰。明天启六年刻本,安徽省图书馆明刻本,国图(存卷一至三、七至九)。”[2]1141笔者实地访书,知道安徽省图书馆所藏为天启六年(1626)刻本,存9卷,全书共5册,分《叙疏》《六书论》《凡例》《论书格言》《正韵翼》5部分。作者吴士琳生平不详。

(5) 《洪武正韵笺》,杨时伟编。《千顷堂书目》卷八、《四库全书总目提要》卷四十四均有著录。杨时伟,字去奢,长洲(今江苏苏州)人,贡生。有崇祯四年(1631)申用楙刻本,藏于上海图书馆,题名《洪武正韵笺补古逸》。

关于杨时伟的生卒年,根据张世伟记载:“杨时伟,字去奢,长余十四岁,与陆傅同时人……晚营别业石湖旁,往来必经余家,余知至,必作肉糜待之,时已八十,见即商校书史,不稍怠议论,宗孔孟,排释老,为经世言,气汨汨不休,老无所归,卒家中。”[3]从本段记载可知杨时伟年长张世伟14岁。钱谦益《张异度墓志铭》:“崇祯十四年正月六日,吴郡张异度卒于泌园之书舍,年七十有四。”[4]以此倒推张世伟生于隆庆二年(1568)。再进一步可推断杨时伟生于嘉靖三十三年(1554)年,卒于崇祯六年(1633)之后。

3.改编本

改编本主要有3种,分别是《洪武正韵玉键》《洪武正韵玉键释义》《正韵汇编》。

(1) 《洪武正韵玉键》,张士佩编。此书《澹生堂藏书目》《千顷堂书目》卷三均有著录,《中国古籍总目》及《中国古籍善本书目》著录现存二卷本和一卷本。二卷本,万历十年(1582)南京刻,藏于北京大学图书馆。一卷本有万历二年(1574)刻本,藏于上海图书馆。

张士佩,字玫甫,号滨生,韩城(今陕西韩城)人,嘉靖三十五年(1556)进士,授绍兴府推官,于嘉靖四十一年(1562)任江西道御史,后巡按山东,再改山西参政。万历八年(1580)二月由山西左布政升任右副都御史巡抚四川,万历十年(1582)七月,由四川右副都御史升吏部右侍郎,万历十一年(1583)四月,改任礼部左侍郎。十二月任南京户部尚书,以吏部左侍郎致仕,卒赠太子少保。张士佩精心于六书,所著有《六书赋音义》三卷、《中庸大指》《六书赋》。《(雍正)陕西通志》卷五十七有传。

(2) 《洪武正韵玉键释义》,李畿编,此书《千顷堂书目》卷三及万斯同《明史·艺文一》均有著录,此后未见著录,疑已亡佚。从书名来看,应是对《洪武正韵玉键》的进一步笺注。李畿生平不详。

(3) 《正韵汇编》,周家栋编。此书《千顷堂书目》卷三、《澹生堂藏书目》均有著录。现存万历三十年(1602)刻本,藏于浙江省图书馆、华东师范大学图书馆。此本先有周家栋序、何湛之序,卷末是朱光祚跋。

作者周家栋,字隆之,黄州(今湖北黄冈)人,万历十七年(1589)进士,授临海知县,万历二十年(1592)转任监察御史。为官勤政廉明。任临海知县时爱好文辞,常与宾客酬唱,尤爱与县学诸生交往,对当时临海士风影响较大。为御史时,上疏指陈时政,言语过于激烈,被除名。因是冯琦门人,冯琦没后曾参与修订其《经济类编》,删其重复,并将冯琦原先所分4类增加为23类。

序文作者何湛之,字公露,江宁(今江苏南京)人,万历十七年(1589)进士,授户部官职,后升为浙江按察使。何湛之擅长书法,作品风格遒美。著有《归田草》《疎园遗稿》二卷、《金刚经偈论疏注》二卷。跋文作者朱光祚,号上愚,湖广江陵县(今湖北江陵县)人,万历二十三年(1595)进士。授验封司员外郎,后改任考功司员外郎。万历三十五年(1607),任文选司员外郎,同年升稽勋司郎中。万历三十九年(1611)十一月起担任太常寺少卿提督四夷馆添注。天启二年(1622)十二月朱光祚升任右副都御史,协理戎政。天启三年(1623)十月朱光祚进兵部尚书,天启四年(1624)七月为工部尚书,总理河道。天启五年(1625)六月被削籍。

《洪武正韵玉键》为《洪武正韵》添加字形并作分析,由字形了解字音字义。《正韵汇编》则是取《洪武正韵》以偏傍分80部,所分之部与部中所列之字,以字画多少为序,每字之下仍各注曰某韵,将韵书编为字书。《正韵汇编》不仅对《洪武正韵》进行改编,对《洪武正韵玉键》中两部混为一字,某字错归他部的情况,周家栋也加以改正。

二、 编者概况

韵书编撰主要发生在正德朝之后,最早出现的韵书是在嘉靖朝,延续至崇祯朝,其出现的时间与编撰方式和作者身份、地域之间有着深刻的关联。

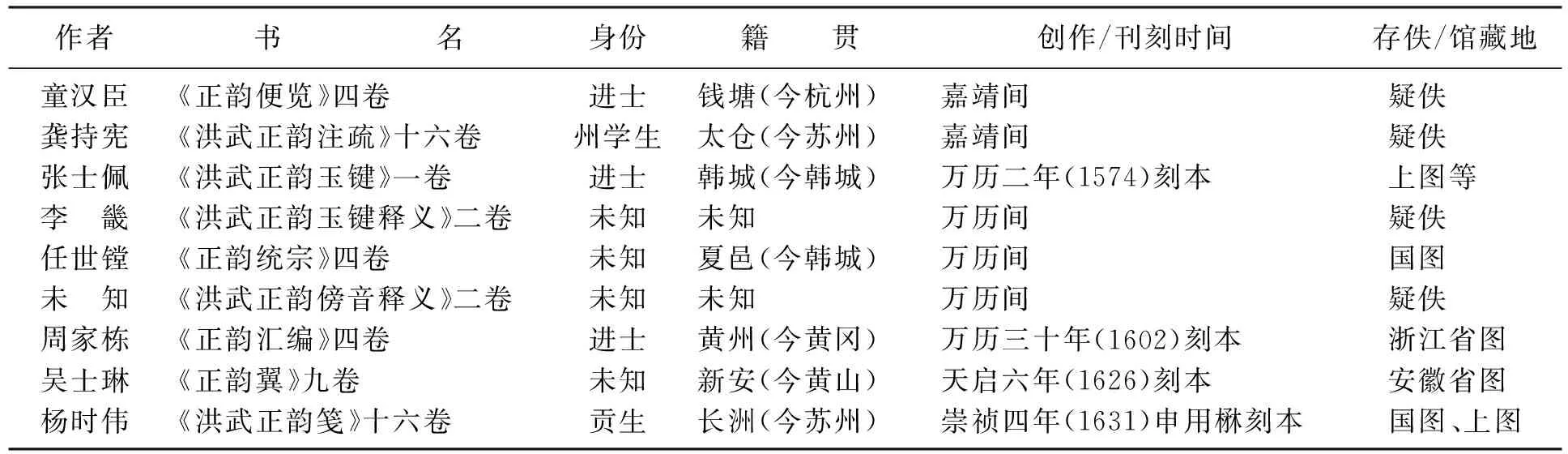

为进一步直观勾勒此类韵书在明代的发展,笔者按编写时间将韵书的基本信息以表格形式呈现,见表1。

表1 韵书概况

1.编者身份

从表1可知韵书的编撰者主要是有功名的文人,有进士、生员、贡生等。其中进士出身的3位作者还有一个有趣的地方,都曾做过御史,与嘉隆万时期御史的出身大多属于进士的情况吻合。

明太祖废除宰相制度之后,督察院成为最高监察机构,主管官职即是御史。御史是直接受制于皇权,掌管纠劾百司、辨明冤枉、提督各道、巡按天下等责任,皇帝也将都御史视为自己的耳目,御史不但要行使监察百官的职责,还要辅助皇帝维护朝廷纲纪。根据《明史·职官志》的记载,御史的职责中有一条即是弹劾学术不正。在御史的眼中,《洪武正韵》作为一代同文之治,其目的就在于标举文治,巩固政权,同时为全国各地的士大夫读书创作提供一种规范。但明代科举不考诗赋,《洪武正韵》虽说为官方制作,对士人的吸引力却有限,权威性自然会逐渐消减。至嘉靖时期,世宗以礼乐自任,强化君主专制,君主的权威达到了前所未有的高度,在野士人对《洪武正韵》的平淡反应,已是一种不合作,是对皇权的挑战和消解。作为皇帝的耳目,御史们对此自然是不满的。世宗朝官方重新推进《洪武正韵》在行政文书上的使用,将《正韵》作为文书的用字规范,此外各地王府和司礼监重新刊刻《洪武正韵》,赏赐到地方书院,童蒙习字也要以《洪武正韵》为准。这一行为以皇权高压强制推行,颁行天下,但在创作领域还是收效甚微。例如“《愧非集》十四卷,明马攀龙撰。攀龙字冲霄,号愧非子,阳信人,嘉靖己卯举人,官礼部主事。……诗用《洪武正韵》,又与诗余杂编,亦乖体例。”[5]2465四库馆臣特意提到马攀龙做诗依据《洪武正韵》,但又论其乖违体例,反证出在嘉靖年间文人创作并未通行使用《洪武正韵》的情况。对《正韵》不行的情况,作为皇帝耳目的御史们,理应想办法维护皇权的权威,强制推行效果有限的情况下,为《正韵》做笺注,不失为扩大其影响的好办法。

另外两位可确认身份的作者分别是贡生和州学生,代表着明代学校教育两大系统所选拔的人才。贡生在中央国学,即所谓国子学或国子监中学习。朱元璋在明初国子监规制尚未完备之时,就曾强调指出:“大学育贤之地,所以兴礼乐,明教化,贤人君子之所自出。”[6]812将国子监教育看成是礼乐教化的重要组成部分。至嘉靖七年“建敬一亭于本监正堂之北,中树御制敬一箴、圣谕六道、御注范氏心箴、程子视听言动四箴,凡七碑,如翰林之制。”[7]进一步宣扬经学的重要性。而音韵本就是经学的重要组成部分,且在明人心中音韵关乎天地之气,可以因气识人物,观礼乐行政之是非,致天地之和,学子们自然重视对音韵的学习。州学生是通过了童生试而被取录者,取得了州学校生员的资格,根据《明史·选举志》:“在京府学六十人,在外府学四十人,州、县以次减十。”[8]可见在明代即使是获得州学生的资格,考核也是十分严格。州学承担着国子监输送学生的义务,授课内容与国子监大同小异,如此,明代两大学校系统的学生对音韵的重视也是显而易见的。

明代选拔御史时有明确的要求“御史为朝廷耳目之寄,宜用有学识、通达治体者。”[9]对御史的文化素养作了硬性要求,并且要学贯古今。如张士佩精于六书,并撰有其他音韵学著作,其他作者也有参与修订校刊书籍。编者们的丰富学识,为《正韵》正讹补辑的高品质奠定了基础。

2.编者地域

九部韵书作者中,除去无法确定籍贯的2位,另外7位中,两位北方人,5位南方人,总体是以南方作者为主,这与明代南方科举、经济文化发展超过北方有着密切的关系。且笺注本的编者除新安吴士琳外,都是苏州人。例如《正韵笺》的作者杨时伟为苏州人,序跋作者也多是苏州人。

《正韵笺》除去序跋作者,参与《正韵笺》校阅的友人及门人有26人。校阅友人:娄坚、陈泰和、王世仁、金兆登、凌汉翀、申用嘉、汪起凤、冯梦桂、李吴滋、吴一标、王时敏、张我城、申绍芳。参与的门人有薛明益、周大训、尹衡、虞大复、顾承模、史兆斗、陈若志、张衍龄、董肆茂、章象鼎、徐淳让、翁源德、申传芳。参与校阅的也都是当时知名的学者和才俊,参与校阅的13人当时都是苏州府人;门人中除去不确定籍贯的,有薛明益、史兆斗、陈若志、申传芳4人可确认为苏州府人,虞大复为润州金坛(今常州)人。序跋作者和校阅之人都呈现出鲜明的地域文化特色。

参与者以吴地文人为主,可能源于《洪武正韵》在编撰时期就流露出的吴音特点。《洪武正韵》有当时吴音的流露,宁忌浮《〈洪武正韵〉研究》举例论证《洪武正韵》中杂有当时的南方语音(吴音),是与事实相符的。虽不是编撰者刻意将方音带入韵书的编撰中,但确是他们方音的自然流露。《洪武正韵》虽然说是“壹以中原雅音为定”,目的是编写一部代表中原雅音系统的韵书,但在实际的编写中还是掺杂了当时的吴音,雅音与方言杂芜。而吴地的学者自然会对乡音感到亲切,在对《正韵》的注笺过程中,也是以苏州地区的文人为主。地域文化特色背后意味着对吴音和《洪武正韵》的极度认可,如侯丽杰所言“是在地域文化主体集体长期使用中累积而形成的精神性的文化意义”[10]。

三、 编撰原因及影响

《洪武正韵》系列韵书的编撰有着特定的动机和希望,掺杂着作者的情感。并在后世产生了较广泛的影响。

1.提高《洪武正韵》的地位

凡是有韵的文体都是韵文,包括诗、词、曲及赋、颂、箴、铭、诔等[11]。既然是有韵之文,如何用韵必定会引起一番讨论。《洪武正韵》于洪武八年(1375)三月颁行天下。在明代诗文创作的不同时期也得到不同的对待:在明初,诗人创作诗歌偶尔遵行《洪武正韵》;至成化弘治年间,诗人创作近体诗已是多用唐韵。《洪武正韵》锓梓颁行百年之后,学者文人作诗犹蹈旧习。万历年间,《洪武正韵》的使用情况仍是“顾二百年来作述,诸儒尚莫有用之者......其钦承而乐用之者,千百中一二人尔。”[12]到明末,文震孟指出:“至古诗,有古韵有叶韵,近体诗有沈约韵,学士词人摩励求考,是承是禀。而于正韵,茫如也。我朝功令,炳日星,准四海,而唯此不信于当世。”[13]11《洪武正韵》刊定百年,不仅在诗文创作领域得不到作家的认可,在戏曲和散曲创作中,情况也大致如此。沈璟主张制曲必遵《中原音韵》,王骥德等人声称恪遵王制,厘整字音,但最终在为南曲创作韵书时,虽取名《南词正韵》,参照的仍是以《广韵》为代表的中古音。在实际创作中,《洪武正韵》从来没有成为南曲押韵的工具,反而是《中原音韵》成为明代中后期南曲家创作时的必备之书。明一代,在文学创作用韵中并没有《洪武正韵》的位置。

《洪武正韵》是当时大儒所编,精审严密,但仅行于馆阁应制科场之中。作诗则几乎全用沈韵,韵书编者和序跋作者们认为《正韵》不行实是二百年来的憾事。例如《正韵笺》的序作者陈仁锡认为自沈韵开始,音韵便受到拘束,明人不用明韵的话,不久将致夷有夏亡的境地。冯玄润则指出沈韵不废的原因在于:“民有由而不知事,有久而难辨。夫沈韵之不通三百篇也。椎结夜郎焉知汉大,从来鸿硕通人博雅君子咸谓流传已久,断不可废抑,或明知其误,忍不能吐,尝试诘以因,仍濡忍之,故茫如也。”[13]3张世伟进一步指出沈韵“但知从有四声,而不知衡有七音,故经纬不交,而失立韵之原。”[13]7对沈韵的不满,延伸至《洪武正韵》在明代被束之高阁,这些都刺激了《正韵笺》的创作。其他韵书作者,如《正韵翼》的作者也是有感于《洪武正韵》在明代不受重视,俗书通行,因此编撰了《正韵翼》。

其他如张士佩《洪武正韵玉键》的编写原因在于《洪武正韵》音义翻检困难,于是创作此书,先分析字形,后接续统字之韵,不仅可以清晰得知字形同时也可知晓字韵,由音韵了解字义,字音字义都可以通晓。并将《洪武正韵》76韵分为280部,从水部、艸部至夭部、杂体部共计280部,每字之下列出此字所属韵部。任世镗《正韵统宗》和周家栋《正韵汇编》则在于为《洪武正韵》正讹补遗,《正韵统宗》即是依《洪武正韵》76部为之作注,于入声十部首,各注雅音入作某声,卷首列统宗八条,辨正俗。《正韵汇编》则通过取《洪武正韵》以偏傍分80部,所分之部与部中所列之字,以字画多少为序,每字之下仍各注曰某韵,将韵书编为字书。周家栋对《洪武正韵玉键》中两部混为一字,某字错归他部又纷繁复杂的情况,也加以改正。编者的目的都在于方便众人的使用,扩大《洪武正韵》在不同领域的影响力。通对笺注改编,修订千古之讹,与《洪武正韵》相表里,都为一时盛举。

2.《洪武正韵》的象征意义

作为一代同文之治的《洪武正韵》,在系列韵书作者心中,还有着独特的象征意义。

《洪武正韵》除去在明初的刊刻之外,从正德时期开始频繁出现不同的刻本。《洪武正韵》的刻本出现之后,增删补注的韵书在嘉靖时期的编撰接连展开。学者为了提高《洪武正韵》的影响而为其注释,只是韵书发展的一个契机。自嘉靖朝到明末,一众文人纷纷为《洪武正韵》作注,其背后还有着更为深层次的主观原因。世宗朝大肆礼乐制作,但是“礼乐自天子出”的真实目的却是为了彰显君权,成为强化专制的工具,结果反而加剧了士人的离心。到了神宗朝,数十年不上朝,怠政日久,于礼乐学术更是一概不问。正是由于嘉万以来这种礼崩乐坏的局面,作为王制礼乐象征的《洪武正韵》,重新受到了士人的关注,为《洪武正韵》作笺注给了士人另起炉灶以礼乐自任的机会。通过对《洪武正韵》的注释来坚守王制,也成为他们新的考音定律的方式。

在明末,比如《正韵笺》诸序的作者不仅将音韵视为王制政教的象征,更将其提高到关乎民族存亡的位置。因为《洪武正韵》是明太祖同文之治的表现,欲对世风教化有所作为的文人大夫应当重视,因此《洪武正韵》不仅是韵书,更是皇明之制。《正韵》在创作中不受重视是“学士大夫之过”[13]。于是作笺以期《正韵》行之天下。其他如吴士琳编撰《正韵翼》的目的即在于使《洪武正韵》复明于世。此类韵书的编撰意义并不仅是注释,更是广翼王制,昭彰祖宗之法的存在。也反映在鼎革之际,文人对家国存亡的忧虑。

3.《洪武正韵》系列韵书的影响

这些韵书之间,有着张扬王制的趋同性,也存在着复杂的差异性。虽然号称推崇王制,但也没有完全被王制所束缚,而逐渐与当时的字书、韵书等元素取得了兼容,呈现出丰富多彩的特性。因此对后世韵书等也产生了重要的影响。

例如对杨时伟《正韵笺》,四库馆臣认为:

“时伟乃于举世不用之中,出奇立异,冀以匹夫之力,颠倒千古之是非,抑亦难矣。且所注古音,杂取吴棫、陈第二家,不知其体例各别,所收逸字,不能究《广韵》、《集韵》之源,仅据杨慎等之书,尤为疏略,所补笺亦皆转辗裨贩,如日在木中为东,此许慎所引官溥说明,载于《说文》,而乃引郑樵《通志》,足知非根本之学矣。”[5]593

虽然四库馆臣对《正韵笺》有所贬损,所论之处亦是《正韵笺》的不足。但《正韵笺》自创作之后,后世文人多加利用。康熙五十四年(1715)奉敕撰修,历时十年编撰而成的《音韵阐微》对杨时伟《正韵笺》内容多有摘录。《续通志》成书于乾隆五十年(1785)年,其中对于《正韵笺》亦有引用:

“诣,汉诣于洛阳令,明诣宠四川卫官。臣等谨案,诣,诈上声,《正韵笺》云:‘诸,别姓也。’明万历间,四川卫官诣宠唱名时,误呼诸宠,不应。问之云,字从工从白,乃诈上声,非诸姓也。谨列于此。”[14]

除了官方敕修书籍对《正韵笺》有所引用,私人著述也多有使用。成书于康熙五十六年(1717)的《燕在阁知新录》记载:“折枝,《正韵笺》云孟子为长者折枝,或曰磬折也,误作树枝之枝,陆湥曰:‘枝胑古通用,折枝犹折腰也。’按折腰本注疏,非陆氏创解。”[15]

《正韵笺》编写之后,有不少的讹误,后代学者也在不断订正。范方《默镜居文集·字学刊误自序》:“有鲁鱼亥豕腊猎乌焉之蒙混也哉,余谕学无知,尝有感于李阳冰,忧六书八法互相差错,遂致陨涕。乃于《正韵笺》随笔详订,胪为五卷,名曰《字学刊误》。”[16]此书成书于康熙三十七年(1698),从序文中可以清晰知晓作者有感于文字的混乱讹误不堪,遂对《正韵笺》进行订正,创作了《字学刊误》。

以上可见《正韵笺》的创作对后世学者产生了重大的影响,学者们通过评点、引用、勘误等方式,对《正韵笺》的各个方面进行不同方式的研究,无疑显示出《正韵笺》在明末清初的影响力,并且这种影响一直延续到清中期,展示出《正韵笺》在音韵学史上的重要地位和影响。

四、 结 语

明嘉靖八年(1529)命令有司在造印记关防时需以《洪武正韵》文字为主,继之系列措施。代表官方制作的《洪武正韵》在嘉靖朝重新受到了更多关注。颁布法令扩大《洪武正韵》的应用范围,无形之中对《洪武正韵》系列韵书的编撰产生了影响。《洪武正韵》系列韵书最早出现于嘉靖年间,而以万历时期最多,延续至天启、崇祯年间。如果以时间为轴,《洪武正韵》在明末获得士人的关注,正是其作为一种特定制作在特定时期的反映。

嘉靖之后三朝,国家政权渐趋不稳,作为王制象征的《洪武正韵》系列韵书的编撰,并未受到政局的影响,主要原因在于明末《洪武正韵》作为王制的象征,文人对于它的关注仍然持续着,并试图通过对韵书的注笺改编来寄托自己的家国情怀。想在举世不用之中,出奇立异,以期凭借个人之力传承《洪武正韵》,在明末风雨飘摇之际,未免有些苍凉之感,只能将无限感慨寄寓韵书编写之中。