幽门螺杆菌相关性胃病的中医证型研究概况

2020-08-13周晓虹

梁 敏,周晓虹

(1.南京中医药大学,江苏 南京210029; 2.南京中医药大学附属医院,江苏 南京210029)

幽门螺杆菌(Helicobacter pylori, Hp)相关性胃病是目前最为常见的感染性疾病之一。Hp是一种定植于胃黏膜上皮表面的微需氧革兰氏阴性菌,表面带有鞭毛,呈螺旋形,可定植于胃及十二指肠内的各个区域。大量的研究[1]表明,Hp感染是导致慢性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤和胃癌的重要致病因素之一。世界卫生组织在1994年将Hp定为Ⅰ类致癌因子。Hp所致胃病的临床表现主要有胃脘胀满,胃脘疼痛,口中异味,口干口苦,反酸,嗳气等。

1 Hp致病的机制

Hp致病的常见机制:机体感染Hp后不能自身清除,菌体通过其独特的螺旋形带有鞭毛的形态结构移动至胃黏膜表面,并定植于胃黏膜上皮细胞。Hp产生大量尿素酶,尿素酶分解尿素产生氨气,中和胃酸,在菌体周围形成相对的碱性环境,使其能在高胃酸的环境下得以生存。同时,定植之后的Hp可产生多种有毒性的酶和蛋白破坏胃、十二指肠黏膜屏障,引发炎症反应,诱导机体产生免疫应答,进一步损伤黏膜屏障。这些因素最终导致了胃黏膜炎症甚至癌变的发生[1]。从炎症到癌变可能的过程为:正常胃黏膜-非萎缩性胃炎-萎缩性胃炎-肠上皮化生-不典型增生-癌变[2]。由此可见根除Hp的必要性。

2 Hp感染相关胃病的中医病因病机

古人对于Hp感染无从认识,更无相关文献的记载,故Hp相关性胃病在中医学中没有明确的病名,依据其临床表现,将其归属于“胃痛”“胃痞”“吐酸”“嘈杂”等范畴。目前,各医家对于该病的病因病机众说纷纭,尚未达成统一的认识,但总体来说,Hp作为致病菌,属于中医学“邪气”范畴。中医学理论认为“正气存内,邪不可干”“四季脾旺不受邪”。只有脾气不旺,胃黏膜防护功能减退,Hp才能趁虚而入[3]。因此,脾胃虚弱是发病之本,Hp感染是发病之标,气滞、瘀血、湿热、毒浊等均是病理产物。

3 Hp感染相关性胃病的中医证型分析研究

3.1 Hp感染与慢性胃炎

《中国慢性胃炎共识意见(2017)》指出:根据内镜结合组织病理学检查可将慢性胃炎分为慢性非萎缩性胃炎(chronic superficial gastritis,CSG)和慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)两大基本类型,其中Hp感染是慢性胃炎最重要的病因。张向东[4]对320例Hp感染的慢性胃炎患者进行辨证分析,发现脾虚湿热型114例,脾胃虚弱型(含虚寒)80例,肝胃不和型56例,胃阴不足型40例,气滞血瘀型30例,最常见的类型当属脾虚湿热证。唐丹丹[5]对510例确诊为Hp感染慢性胃炎的患者进行辨证分型,发现脾胃湿热型>肝胃郁热型>肝胃气滞型>脾胃虚弱型>胃阴虚型>胃络瘀阻型,同时发现中医证型分布与胃炎类型有关,脾胃虚弱型、胃络瘀血型、胃阴虚型以CAG多见,脾胃湿热型、肝胃郁热型、肝胃气滞型则以CSG多见。杨静等[6]研究发现,170例CAG患者中脾胃湿热证Hp感染率最高,其次是肝胃不和证,胃络瘀血证感染率最低。赵钢等[7]报道了各中医证型的Hp感染率如下:脾胃湿热证(32.7%)、脾胃气虚证(24.9%)、湿浊中阻证(16.5%)占大多数,胃阴虚证(3.4%)及胃络瘀血证(2.8%)所占比例少。刘建平等[8]通过探讨Hp相关性慢性胃炎的中医证型分布情况发现,各中医证型中脾胃湿热证的Hp感染率最高,为85.63%,依次为脾胃湿热证>肝郁气滞证>肝胃郁热证>胃络瘀阻证>脾胃虚寒证>胃阴不足证。研究还显示:无论是CAG还是CSG,都以脾胃湿热证及肝郁气滞证为主。

3.2 Hp感染与消化性溃疡

消化性溃疡包括胃溃疡(gastric ulcer,GU)、十二指肠溃疡(duodenal ulcer,DU)及两者同时存在的复合性溃疡。临床主要表现为长期反复发作的节律性、周期性上腹痛,胃溃疡以餐后痛为主,十二指肠溃疡以空腹痛为主。分析消化性溃疡患者的中医证型及其特点,有助于更好地进行中医药治疗。田红霞[9]对幽门螺杆菌相关性消化性溃疡辨证分型,发现以脾胃湿热证为主,其次为肝郁气滞证、脾胃虚寒证、胃阴亏虚证,瘀阻胃络证比例占最少;还发现Hp相关性消化性溃疡以十二指肠溃疡居多,活动期居多,疤痕期最少。毛卫玲[10]对139例GU患者的研究显示:Hp阳性率达75.5%,其中脾胃虚寒型阳性率最高,但未能推断出中医证型与Hp感染的相关性;DU患者血清前列腺素(PGI)含量高时患者为肝胃不和证的概率大;血清PGI含量低时,患者为脾胃湿热证的概率大。魏静波[11]对470例Hp相关性消化性溃疡患者依据舌苔、脉象和症候学进行中医证型分析,结果发现:脾胃气滞证占36.17%,脾胃湿热证占27.45%,脾胃虚寒证占20.21%,胃阴不足证占11.49%,瘀阻胃络证占4.68%。罗漫琳[12]研究的125 例消化性溃疡病例中,Hp感染率高达90.40%,证实消化性溃疡的中医证型与Hp感染存在关系,按Hp感染率由高到低排列依次为:脾胃虚弱(虚寒)型(97.06%)>肝胃郁热型(96.15%)>肝胃不和型(90.47%)>胃阴不足型(61.11%)。刘夏等[13]通过对幽门螺杆菌相关性消化性溃疡患者的研究发现,Hp阳性率以实证患者多见,其中脾胃湿热证、脾胃虚弱证多见于十二指肠溃疡,并多见于溃疡活动期;肝胃不和证和胃阴不足证分布在胃、十二指肠溃疡的比例无明显差异,多见于消化性溃疡愈合期和瘢痕期。

3.3 Hp感染与其他胃肠道疾病

黄美琴等[14]对154例进展期胃癌患者进行中医辨证分型,频次从高到低依次为脾胃虚损、气血亏虚、气滞血瘀、胃热阴虚、痰湿凝结、肝胃不和,其中Hp感染主要集中在胃热阴虚及气滞血瘀型。潘林平[15]研究了胆汁反流性胃炎Hp感染与中医证型相关性,发现胆汁反流性胃炎患者Hp感染率明显低于非胆汁反流性胃炎和消化性溃疡患者;在Hp阳性患者中,Hp感染以实证多见,实证感染者的严重程度高于虚证,其中脾胃湿热型的阳性率及感染的严重程度最高。谭洁[16]分析了反流性食管炎患者感染Hp的情况,发现反流性食管炎患者检出Hp者占45.14%,以未感染者居多;不同证型的Hp感染情况不同,Hp阳性者以肝胃郁热证型最多见,中虚气逆证最少见。谢迪等[17]探讨Hp与功能性消化不良的中医证型关系,结果发现功能性消化不良Hp阳性患者在湿热壅滞型(80.00%)及肝胃郁热型(82.61%)中所占比例较大,在脾虚气滞型(50.00%)及肝胃气滞型(33.33%)中所占比例较小。赵华[18]探讨了原发性胆汁反流性胃炎与Hp感染的相关性及其中医证型的分布规律,结果显示:胆汁反流在一定程度上能够抑制Hp感染,Hp感染随着胆汁反流程度加重而减少,而胆汁反流性胃炎的各中医证型间的Hp感染率对比差异无统计学意义。

4 数据统计与分析

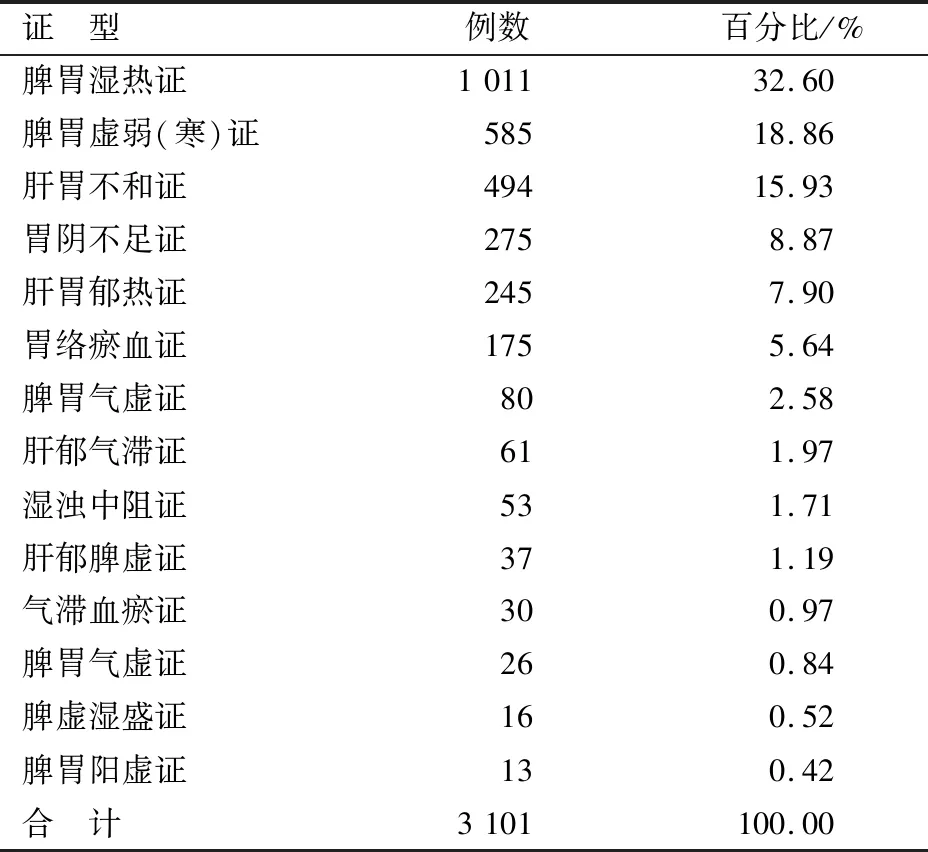

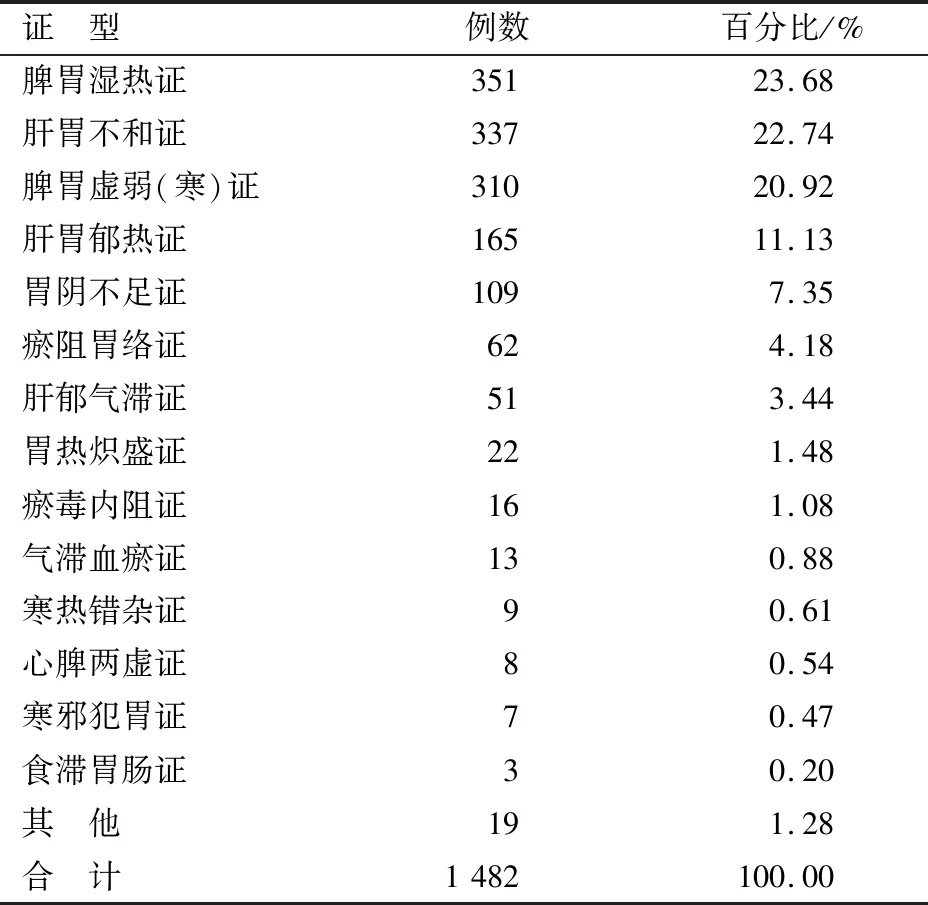

笔者通过检索中国知网,分别查阅了2015—2018年国内公开发表有关Hp相关性慢性胃炎及2008—2018年国内公开发表有关消化性溃疡辨证论治文献,得到Hp相关性慢性胃炎有辨证分型具体病例数记载的文献14篇[4-8,19-27],总病例数3 101例,见表1;得到Hp相关性消化性溃疡有辨证分型具体病例数记载的文献10篇[9-13,28-32],总病例数1 482例,见表2。胃癌、胆汁反流性胃炎、胃食管反流病,以及功能性消化不良疾病因研究资料的不足,样本量的缺失,无法明确幽门螺旋杆菌与其中医证型的相关性,有待日后研究。

表1 2015—2018年期刊Hp相关性慢性胃炎中医辨证分型情况统计

表2 2008—2018年期刊Hp相关性消化性溃疡中医辨证分型情况统计

从统计结果来看,无论是Hp相关性慢性胃炎还是Hp相关性消化性溃疡,均以脾胃湿热证、脾胃虚弱(含虚寒)证、肝胃不和证居多,以胃阴不足证、肝胃郁热证、瘀阻胃络证构成其主要证型。其中脾胃湿热证是Hp感染率最高的证型。结果提示:脾胃湿热者容易感染Hp,胃内的湿热环境为Hp的生长、定植提供了有利的环境。

在生理上,脾为太阴湿土,多阴少阳,多阴多湿,喜温燥而恶寒湿,主运化,主升;胃为阳明燥土,多阳少阴,多火多气,喜润而恶燥,主受纳腐熟,主降。两者阴阳互依,纳运相合,升降相依,燥湿相济,共同完成饮食物的消化。饮食偏嗜、饮食不节、饮食不洁等因素均可导致脾胃功能失调,运化失职,水湿内停,湿蕴化热而致湿热内生。《温病条辨》曰:“湿热之邪……由口鼻入者,十之八九。”Hp属于中医学“邪气”范畴,口口传播及粪口传播是其主要的传播途径。我国因共餐制导致Hp感染呈家族聚集现象,这与传染性疾病多湿热或湿温类似。由此,笔者可认为:Hp是一种“湿热邪气”,具有湿热邪气的致病特点。感染者多表现为口中异味,口苦,口甜,胃痞,胃痛,嗳气,反酸,舌质红,苔黄(厚腻)等。当人体正气旺盛时,可以抵御外邪;当人体脾胃虚弱时,无力抗邪,易受邪气侵犯,导致脾胃升降失调,燥湿失济,纳运失职。因此,感染Hp的基础是脾胃功能虚弱。结合中医证型分布,标实主要为湿为热。概而言之,脾虚为本、湿热为标是Hp感染的基本病机。治疗Hp应以益气健脾、清热化湿,佐以疏肝为基本大法。选方可用黄连温胆汤、连朴饮等加减,在此基础上可加用蒲公英、大黄、黄芩、黄柏、白花蛇舌草等清热解毒之品。

5 小 结

近年来,有关Hp相关性胃病的研究颇多,但仍然缺乏统一的分型标准。目前大量研究表明,在西药根除Hp治疗的基础上进行中医辨证论治,有着根除率高、不良反应小、复发率低等优势。因此,如果能量化其分型标准,就能更好地指导临床、提高疗效、减少副作用。