温针灸配合推拿手法治疗中风后肩手综合征40例

2020-08-07李明爱李伟宁振振王淑华赵云霄陈彦德

李明爱 李伟 宁振振 王淑华 赵云霄 陈彦德

肩手综合征是指患侧手突然疼痛、肿胀和肩关节疼痛,活动功能受限,中风是导致肩手综合征的重要因素,给患者的自律交感神经、末梢神经造成严重影响[1]。目前,西医对中风后肩手综合征尚缺乏统一的治疗手段。中风后肩手综合征患者的病机为气滞血瘀,筋脉痹阻,局部水谷精微运行不畅,不通则痛[2]。温针灸是由针刺和艾灸相结合组成的方法,具有温经通络、活血行气的功效,常用于关节痹痛等证[3]。推拿是种中医的特色治疗手段,能舒筋通络、通利关节,可促使痉挛机体放松,活动关节,改善血液循环,常与针刺联合使用,以发挥协同作用[4]。本研究对40例中风后肩手综合征患者在西医常规治疗的基础上,给予温针灸配合推拿手法治疗,探讨其临床治疗效果。现将结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

将敖汉旗蒙医中医医院针灸科在2018年11月至2019年11月间收治的80例中风后肩手综合征患者作为研究对象,按照随机数字表法将所有患者分为研究组和对照组,各有40例患者。研究组中男性23例,女性17例,年龄45~72岁,平均年龄(57.63±9.10)岁,病程2周~3个月,平均(1.84±0.50)个月,临床分期分为Ⅰ期23例、Ⅱ期12例、Ⅲ期5例。对照组中男性25例,女性15例,年龄46~70岁,平均年龄(57.28±9.31)岁,病程2周~3个月,平均(1.75±0.56)个月,临床分期分为Ⅰ期25例、Ⅱ期11例、Ⅲ期4例。两组性别、平均病程、年龄、临床分期等资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准

符合符合中风病的诊断标准[5];符合《脑卒中的康复医疗》中肩手综合征的诊断标准[6],Kozin评分≥8分;肝肾功能基本正常;依从性良好;患者自愿签署知情同意书。

1.3 排除标准

中风后其他后遗症者;伴有关节炎、骨折、骨质疏松等其他病变;机体心、肝、肾、肺等主要器官严重病变;自身免疫系统、内分泌系统病变;针刺禁忌症。

1.4 治疗方法

根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》中相关诊疗指南中相关规定[7],给予患者常规基础治疗,包括降压、降糖、降脂、抗血小板聚集、营养神经。同时进行康复训练,指导进行患肢抓握、上举等主动训练,然后进行双手交叉和手、肩、腕、肘的被动运动,动作轻慢,每日1次,30分钟/次。研究组:在对照组基础上,给予温针灸配合推拿手法治疗,(1)温针灸,选取肩贞、肩髃、合谷、外关、后溪、曲池、肩髎穴、手三里等穴位,常规清洁消毒后,运用一次性毫针快速刺入得气后留针,将2 cm的条置于针柄后点燃,共留针30分钟后拔出毫针,每日1次,7天为一个疗程,连续治疗2个疗程;(2)推拿手法,取仰卧位,先从手部至肩部运用推法、揉法进行放松,然后于肩井、天宗、秉风、肩内陵、阳池、阳谷等穴位进行点按,每穴约1分钟,对患肢的肩、关节、指间、掌指、关节囊、肌肉等部位采用抖法、搓法、拿法进行治疗,手法动作轻柔,用力从小到大,每次30分钟。两组患者在治疗14天后统计疗效。

1.5 观察指标

1.5.1 临床疗效 治愈,患肢疼痛、肿胀等症状全部消失,运动功能正常,肌肉无萎缩;显效,症状明显改善,运动功能显著提高,小肌肉萎缩不明显;有效,疼痛明显减轻,肿胀有所改善,运动功能提高,小肌肉萎缩不明显;无效,症状、体征较治疗前无改变,或病情加剧[8]。

1.5.2 肿胀程度 按照《中国康复医学诊疗规范》中软组织损伤症状分级标准评估2组患者的患手肿胀程度[8],无肿胀为0度;轻度肿胀,皮纹还在为1度;中度肿胀,皮纹不清晰为2度;重度肿胀,皮纹消失,张力性水疱为3度。

1.5.3 运动功能 运用上肢功能评定量表(Fugel-Meyer,FMA)评估患者上肢的运动功能[9],分值0~66分,分值越高则功能越好。

1.5.4 疼痛程度 对患者的患肢疼痛程度进行视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)[10],分值0~10分,分值越大疼痛越剧烈。

1.5.5 血流动力学 运用彩色多普勒超声(美国LOGIQ E9型)测定上肢静脉血管的血流动力学水平分为腋静脉、肘静脉、肱静脉的最大血流速度(peak systolic velocity,PSV)。

1.6 统计学处理

2 结果

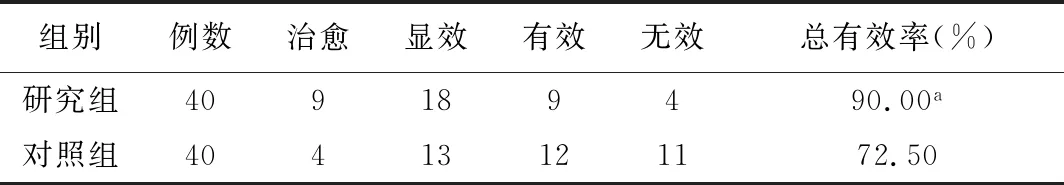

2.1 两组中风后肩手综合征患者的总有效率比较

研究组中风后肩手综合征患者的总有效率明显比对照组高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组中风后肩手综合征患者的总有效率比较

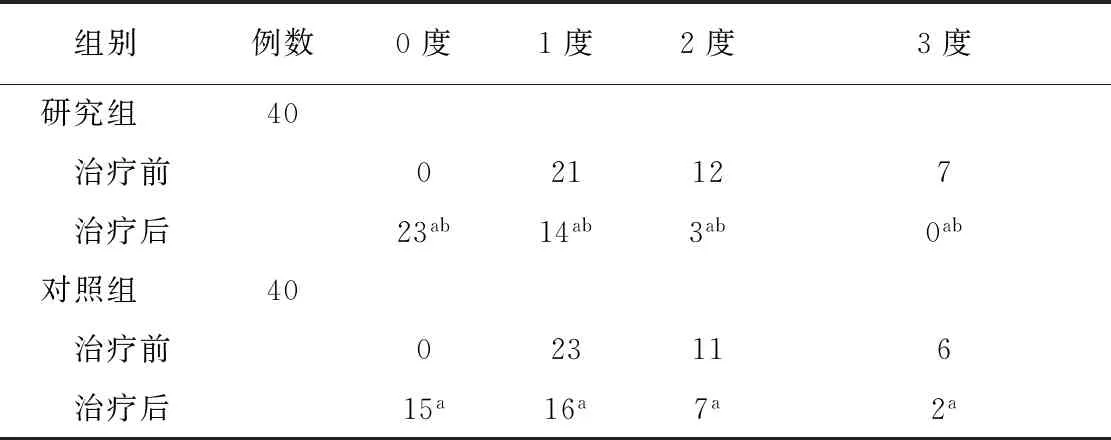

2.2 两组中风后肩手综合征患者的肿胀程度比较

两组治疗后的肿胀程度明显减轻(P<0.05),研究组治疗后的肿胀程度改善程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组中风后肩手综合征患者的肿胀程度比较

2.3 两组中风后肩手综合征患者的FMA评分、VAS评分比较

两组治疗后的FMA评分显著升高,VAS评分显著降低(P<0.05),研究组的FMA评分高于对照组,VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组中风后肩手综合征患者的FMA评分、VAS评分比较分)

2.4 两组中风后肩手综合征患者的血流动力学水平比较

两组治疗后腋静脉、肘静脉、肱静脉的PSV显著升高(P<0.05),研究组治疗后腋静脉、肘静脉、肱静脉的PSV高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组中风后肩手综合征患者的腋静脉、肘静脉、肱静脉的PSV比较

3 讨论

中风是临床常见的脑血管病变,具有较高的发病率、死亡率、致残率。随着生活水平的改善和老龄化加剧,中风的发病率逐年上升,且有年轻化趋势[11]。肩手综合征是中风后常见的并发症,临床主要表现为患肢手、肩关节疼痛、肿胀或活动受限[12]。现代医学治疗中风后肩手综合征以常规基础治疗和康复训练为主,旨在减轻疼痛,降低肿胀和肌肉痉挛,改善运动功能[13]。

中医将中风后肩手综合征归为“肩痹”的范畴,主要病机为气滞血瘀、脉络痹阻,气机运行不畅,气滞血瘀,血瘀水停,筋脉失养,不通则痛[14]。温针灸将针刺和艾灸的作用相结合,发挥温经通络、活血化瘀的作用,能改善局部血液循环,调节免疫功能,抑制细胞凋亡,促进神经细胞修复[15]。有研究结果表明,温针灸可通过刺激机体内源性镇痛系统,激活传入神经纤维的阶段性镇痛效应,发挥有效的镇痛作用[16]。温针灸可减轻机体脂质过氧化反应,清除氧化自由基,改善血管的通透性,增强组织间的新陈代谢,促进炎性介质渗出和吸收,改善组织水肿症状[17]。推拿可提高肩关节的稳定性,促进肩、腕、指、肘等关节产生肌泵作用,促进静脉血回流,降低手部肿胀,促进外周血管收缩、舒张功能,改善关节活动度,促使病变组织修复,降低肌肉萎缩程度[18]。FMA评分是评估肩手综合征的运动功能的重要指标,具有较高的敏感度和可信性。VAS评分是评估疼痛程度的常见指标,可有效反应患者不同时间点的疼痛程度,具有良好的敏感性。本研究结果显示,研究组的疗效比对照组高,FMA评分、肿胀改善程度高于对照组,VAS评分低于对照组。结果表明,温针灸配合推拿手法可进一步提高中风后肩手综合征的疗效,减轻患者的疼痛程度和患肢的肿胀程度,改善运动功能。

彩色多普勒超声具有无创、操作简便、经济、分辨率高等特点,在缺血性血管病变的诊断和疗效评估中发挥着重要作用。中风后肩手综合征患者的患肢存在血液循环障碍,采用彩色多普勒超声检测,能有效观察血管的解剖结构和血流信息,对评估患者病情发展和治疗治疗方案具有积极临床意义[19]。本研究结果发现,研究组治疗后腋静脉、肘静脉、肱静脉的PSV高于对照组。结果提示,温针灸配合推拿手法可进一步改善中风后肩手综合征患者患肢的血流动力学水平,有助于改善局部血液循环。

综上所述,温针灸配合推拿手法可提高中风后肩手综合征的疗效,改善患者运动功能,减轻疼痛程度,改善患肢血流动力学。