语言变化:语言普遍特性和生物性语言平等观

2020-07-26尹力,汪媛

尹 力,汪 媛

(安徽医科大学人文医学学院,安徽合肥230032)

当代语言学理论中,语言变化已被认为是语言普遍特性(universal properties)之一。若研究语言本质而无从解释语言变化,这样的语言理论则会被认为有缺陷,不足为训[1]xv[2]3。表面上看来,语言变化并不关涉语言的共时运作。毕竟,语言过去所发生的一切并没有作为语言输入经过语言机制(language faculty,简称LF)或语言习得机制(language acquisition device, 简称LAD)的处理而在语言习得的关键期内形成儿童语言能力(linguistic competence)的组成部分。比如,普通人并不通晓词源知识而多有以俗词源(folk etymology)去进行自以为是的说文解字现象,而即便是词源学专家,其相关知识的获得也只能是来自后天的专业性学习,并非来自语言习得。这种认识,在意大利文艺复兴时期Dante 所写的De vulgari eloquentia(《论俗语》)中已有直观的表述:

所谓俗语就是小孩在刚开始分辨语辞时就从其周围的人学到的习用语言,或更简洁地说,就是我们模仿自己的保姆而不用什么规则就学到的那种语言。……罗马人称作文学语言的,只有少数几个人会用,因为我们只有费了很多时间,刻苦学习才能学到它。……(俗语)是二者之间较为高贵的,因为对于我们它是自然的,而另一种是人为的[3]。

显然,Dante 此处所说的俗语,就是儿童自然习得的语言,而文学语言则是指拉丁语,是现代罗曼语言(Romance languages)的古代形式,现代罗曼语言由其变化而来。但这种变化即既往的语言形式却并不体现于人们对当下语言的掌握之中,而是要通过后天的人为努力才能学会。十九世纪美国著名语言学家Whitney也说过:

mountain一词,源自拉丁语,通过诺曼底法语进入英语。它起初是个形容词,意为mountainous,hilly,而hilly 中曾经有个字母g,表明它和high之间的关系。但这些词源问题对于儿童习语又有什么意义呢[4]?

也就是说,语言历时变化的知识并非习语期儿童所接触到的语言输入或原语言数据(primary linguistic data,简称PLD),因而无从构成其语言能力的要素。既然当前语言理论的关注点集中于构成语言能力的人类认知系统(cognitive system)之上,而语言的历时变化似又无涉于此,那么,历史/时语言学在人类认知系统的研究中就似乎难以占得一席之地。这样,语言变化,作为语言的普遍特性之一,又是在什么意义上得以体现出来的呢?

一、内在语言或语言知识:语言机制所派生出的生物性现象

我们认为,问题的关键是内在语言(I-language)及其性质。据Chomsky,内在语言的形成可以图示如下:

图1 生成语言学理论原则—参数阶段的内在语言形成模式[5]

图中,PLD作为语言输入,在语言习得关键期经过语言(习得)机制的处理,就形成了表现为原则和参数的内在语言,这就是被Chomsky 予以语言学化了的柏拉图问题(Plato problem)之第二问:人的语言知识是如何获得的?它是发展语言学(developmental linguistics)的研究范畴。内在语言有时亦称为语言能力、内在语法(mental grammar)、生成语法(generative grammar)或语言知识(language knowledge),也就是柏拉图问题首问所要追寻的:人的语言知识是什么?它属于语言学本身研究范畴[6]1。

今天,生成语言学理论认为,语言知识即内在语言,其本质是一种认知系统或神经结构(neurological structure),一种特定神经生理状态,表征于人类心智并最终是在人脑的语言机能之中[6]14[7][8]。认知系统、神经结构、神经生理状态之类说法,既然关涉心智/大脑(mind/brain),其研究必然属于认知心理学范畴并最终定义于生物学研究领域之中。据此,可以认为内在语言是一种由语言机制所派生出来的生物性现象。

下面讨论语言变化又是如何体现于这种作为认知系统或神经结构的内在语言之中的。

二、语言变化观

(一)从新语法学派(Neogrammarians)到Saussure

今天,历史语言学研究仅是语言学的一个分支,但在十九世纪,它却独执语言研究之牛耳。应该说,是新语法学派把这种研究推向了理论高峰,但该派的理论基础仅为语言的历时变化,而无所作为于语言的共时描写和分析,因而无从把握语言成分之间的结构关系,其代表人物之一Paul 更是明昭大号地宣称:唯一科学的语言学就是语言的历史研究。

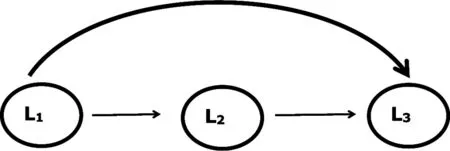

对此,Saussure 评论道,这样的研究方式从一开始就注定是错误的,因为仅研究语言阶段之间所发生的变化而不首先知道这些阶段本身是什么,这样的研究是没有意义的[2]5,其结果最多只能是“原子主义”(atomism)式的局部成功,其历史语法不过是一些个别而零散的音、词、形的历史[9]。上述内容可以图示如下(圆圈中的L代表语言):

图2 新语法学派和Saussure关于语言变化的各自关注点

图中可见,新语法学派的关注点是从L1到L2再到L3或从L1直接到L3之间的嬗递变迁,Saussure所强调的则是语言各阶段如L1、L2和L3本身的共时状况,而若要明白语言各阶段之间所发生的变化,首先要弄明白语言各阶段本身是什么,然后再把这些阶段加以比较,以明确不同阶段的共时结构彼此之间相异之处亦即变化。很明显,对于Saussure 而言,这些语言阶段作为一种共时相,就是他所说的语言(langue),是社会心理的产物,抽象地存在于某一言语社团中的所有词语的集合。但Saussure 所说的语言和Chomsky 所说的语言显然不是一回事,二者之间的区别何在?

(二)我们的理解:从内在语言生物性角度看待语言变化

据许国璋,Chomsky所研究的就是Saussure所主张的共时研究,而且和Saussure 一样,Chomsky也推崇Port-Royal语法[10]。但我们认为,对于Port-Royal 语法,Saussure 仅是推崇而已,而Chomsky则不仅是推崇,更是理论上的祖述归宗并付诸实践。 Port-Royal 语法正式名称为Grammaire générale et raisonnée(《普遍唯理语法》),其中,générale 一词在Chomsky 看来隐约着普遍语法(Universal Grammar,简称UG)的内涵,由此可见Chomsky的学术旨趣。正如同van Valin一针见血地所指出的那样,Saussure 和Chomsky 语言观之别,关键在于Chomsky 在其所说的语言中引入了认知维度(cognitive dimension),这种维度向来为Saussure 所轻忽而为Bloomfield 所否定[11]。我们认为,这种认知维度的引入,是UG 的理论前提和必要条件。唯其如此,Chomsky 所说的语言才定义为一种认知系统,一种神经结构或神经生理状态,内在地表征于人类心智/大脑之中,也就是所谓内在语言即语言知识。

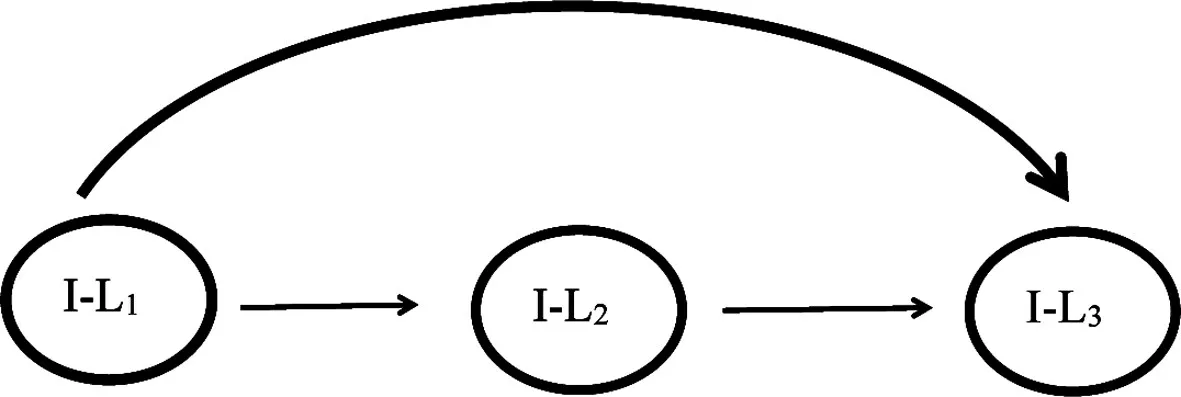

这样,从Chomsky 内在语言观出发,图2 可以修改为图3(圆圈中的I-L代表内在语言):

图3 内在语言视角下的语言变化

根据以上对内在语言的描述,可以认为,由IL1到I-L2再到I-L3的变化或由I-L1直接到I-L3的变化,就是认知系统中一种神经生理状态或神经结构的变化,并最终是生物学意义上的变化。这样,历史/时语言学研究就有机地融入了人类认知系统研究之中,成为其不可或缺的一个组成部分;而语言变化也就可以从这个角度被视为人类认知系统制约(constraints on human cognitive system)的范畴并最终在生物性意义上成为语言普遍特性之一。

这就是我们通过比较Saussure 的语言和Chomsky的内在语言以及观察后者历时变化情况而得出的结论,而这种内在语言不同阶段之间的演变,如图3中I-L1到I-L2再到I-L3等等,其引发乃是由于儿童语言习得。

三、儿童语言习得致使语言变化观

(一)直观的描述

儿童习语致使语言变化,此说由来已久。十九世纪,德国新语法学派的Paul、英国语音学家Sweet等就持此说[12]737;Saussure对此也有所提及,说儿童习语有可能导致语音变化[13],这就是当时一些语言学家所主张的“世代理论”问题;丹麦Jespersen 也说过语音演变乃语音模仿误差逐渐累积的结果[14]。用Sweet 的话来说,就是“如果每一代儿童都能完美地习得上一代人的语言,语言就不会变化”[12]737。这种看法,依旧回响于时下一些流行教材之中,如Fromkin et al.[15]。实际上,我国也有学者依据Jespersen“模仿误差累积说”对儿童习语模仿成人所导致的语言偏差进行过跟踪研究,并得出了支持性结论[16]。

以上看法,由于时代局限或其他因素,要么仅为揣测,要么流于直观,要么失之过简,都未能涉及内在语言以及内在语言如何形成并终致语言变化这一问题的关键,因而未免存在着或此或彼之不足,无法从理论高度阐明图3所表示的内容,亦即无法说明语言变化作为语言普遍特性之一,属于人类认知制约的范畴。换言之,若不以内在语言这种神经结构或神经生理状态以及相关问题作为最终生物学意义上的旨归和一种理论上的形而上,那么,以上诸说,如“模仿不完美论”或“世代理论”之类,质而言之,也只不过是停留在语言如何变化这一层次之上,而不能从根本上解释语言为什么变化这一历史/时语言学的终极命题。

(二)我们的理解

对于儿童语言习得所导致的语言变化,我们的理解可以从如下几个方面展开论述。

1.横向的提取和纵向的演绎

从横向来看,人们说话或听话时,其程序首先是对内在语言或语言知识予以提取,这种提取过程即为语言运用(linguistic performance),其目的是语言产生(production)和语言理解(comprehension),此即所谓柏拉图问题的第三问:人的语言知识是如何运用的?有人以为Chomsky所说的语言运用等同于Saussure 所说的言语(parole)[17][18][1]242,其实不然。Saussure 所说的言语是现实中的话语即实现了的语言,应相当于Chomsky 所说的外在语言(E-language),而Chomsky所说的语言运用则是指提取内在语言以用于语言产生和语言理解的过程,属于心理语言学而非语用学研究的范畴。因此,Radford et al.称内在语言为认知系统,而称语言运用为认知功能(cognitive function)[6]3。所谓认知功能,顾名思义,就是对内在语言或认知系统所起到的提取作用。

这种对内在语言的提取过程,由于各种原因,如乏力、醉酒、生病、走神、外界干扰等,所产生的语言输出即外在语言必然有异于说话人的内在语言。即便在正常情况之下,人们提取内在语言所产生的外在语言也不可能和内在语言本身榫卯相合。原因很简单,现实中的外在语言是对内在语言提取的结果,和内在语言隔了一层会导致些许误差的提取过程(心理语言学研究认为,这种提取过程所需的时间可以予以计算[6]9),所得出的只能是对内在语言尽可能贴近的模拟或内在语言的近似值。

从纵向来看,这种略异于内在语言的语言输出作为PLD,与语言习得关键期内的儿童语言(习得)机制相结合,再加上儿童模仿误差等外在因素,就形成了他们的内在语言,略异于上一代人的内在语言;再由这种略异的内在语言经由横向提取,又产生新的略异于内在语言的输出,再经由下一代习语期儿童的语言(习得)机制处理,又产生了差别再略大些的内在语言,这些代差之间的内在语言之别即可视为语言变化。如此连续反复不已,假以时日,则差别更见其大。这些差别或在言语社团中被他人所采用,并逐渐扩散开去,最终就会形成不同的方言乃至不同的语言。

自然,这样的语言变化绝非朝夕间事,而是要经由无数横向的个人内在语言提取和纵向的世代内在语言演绎方可成就其功。鉴于内在语言的性质,这种积羽沉舟式的变化,实为语言认知系统或神经生理状态的渐变,并最终是生物学意义上的变化,而既然是生物学意义上的变化,那么,也就是语言为什么会变化这一问题的终极性解释。

理解了上述横向的个人内在语言提取和纵向的世代内在语言演绎,我们就会明白,为什么Radford et al.开门见山地说,如果两个人母语相同,其内在语言或语言知识就仅仅是彼此相似(similar),而非全然相同(identical)[6]1。

可见,儿童习语形成内在语言的过程亦即语言变化的过程。关于这一点,一般的关注点都集中在内在语言世代演绎这一方面。但我们认为,横向的个人内在语言提取过程所导致的外在语言略误差于内在语言,其实也同样重要,它是语言变化的初步或肇始,而这一点似乎并未引起应有的学术关注。

2.模仿的模仿:另一种意义上的柏拉图问题

横向提取和纵向演绎,直观看来,二者的结果都是对内在语言进行模拟时所产生的误差。这就不禁让人联想起Plato在The Republic(《理想国》)中所说的理念(idea)观。Plato认为,现实世界是对理念的模仿,而文艺又是对现实世界的模仿,因而是对理念模仿的模仿,间隔愈广,差距愈大[19]。语言习得中内在语言和外在语言的差异及其所导致的内在语言世代演绎的差异与此说有可资类比借喻之处,不妨戏谑地称之为语言学中另一种意义上的柏拉图问题,即关于语言何以变化的柏拉图问题,其旨要是:模仿的误差导致内在语言变化,此为神经生理状态之变,并最终是生物学意义之变。

当然,这种戏谑称之的柏拉图问题,其本源乃是语言学中柏拉图问题的第三问:人的语言知识是如何运用的?此即内在语言提取用于语言产生和语言理解的问题,属于心理语言学研究范畴[6]3。内在语言的提取产生略有差异的外在语言并终致内在语言世代演绎而发生变化,上文已详,兹不赘述。

应该说明的是,Plato所说的模仿的模仿,存在着一个真实和虚幻、优异和拙劣对比的问题,即理念完美于现实世界,而现实世界又完美于文艺作品。但就语言习得所形成的彼此互异的内在语言而言,这种优劣高低却从不存在。因为代与代之间互有差异的内在语言,都是由语言输入经过语言(习得)机制处理而形成的一种神经生理状态,归根结底是一种生物性存在,都能够完满地执行其生物性功能。这种内在语言,或如Chomsky 的看法,主要用于思维;或如Pinker 的主张,因为交际之需而进化[20]。这就好比东西方人的鼻子,外观上虽有隆起扁平之别,其生理性功能却从无轩轾之分。这其实是一种生物学意义上的语言平等观。从这一点出发,就能够明白描写语法(而非规定语法)的合理性;能够明白何以Pinker认为在美国白人眼中支离破碎的黑人英语(Black English Vernacular)其实是不折不扣的合格(valid)语言[21];能够明白何以Schleicher 认为形态丰富的语言高级于形态贫乏的语言而Jespersen却持有相反的观点[22][23],二者其实都是错误的;能够明白Sapir所说的“就语言形式而言,柏拉图和马其顿的牧猪奴是同伙,孔夫子和阿萨姆猎取人头的野人是同行”[24]这句话的内涵;能够明白何以“在生成语言学家看来,英国文盲内在的英语语法知识与Randolph Quirk拥有的基本相同”[25]。

回到语言变化这一题目上来,Aitchison[26]从社会语言学和心理语言学相结合的角度论证了语言变化既非进步,亦非退化,而是保持着一种平衡态。这一点,其实也可以用内在语言的生物性予以解释,因为语言无论如何变化,都无从改变其作为一种神经生理状态或认知系统的存在,都可以通过提取,执行思维和交际的功能。只要这一生物性本质不变,语言就既不会进步,也不会退化。

以上所述,是我们从语言习得和内在语言生物性的角度,对语言变化的产生及其性质所作的理解。由于引入了内在语言作为神经结构或特定神经生理状态这一概念,从而获得了一个理论支点。但总的来看,我们的观察仍流于直观笼统,对相关问题的把握仍处在质而非量的层次之上,因而仍留有极大的研究探索空间。

四、小 结

诚如Trask所指出的那样,历史语言学研究已历时两百多年,是语言学研究的第一个分支学科,学术性厚重扎实。进入二十世纪之后,虽然只是语言学诸多分支之一,不复一枝独秀,却受启迪和影响于语言类型学和语言共性、社会语言学的变异和变迁理论以及句法学等相邻学科,开辟了新的研究途径,从而取得了长足的进展。而且,历史语言学和考古学之间最为密切的传统关系也得到了进一步的加强,最近更是意外地和遗传学以及体质人类学研究挂上了钩。同时,新的统计学和计算机科学研究方法也日益对历史语言学研究产生了深刻的影响[27]。

但Trask 所论,却未言及心理语言学的研究(传统上包括语言习得,学科未细化之前)在历史语言学研究方面所起到的重大作用。而实际上,若不从此角度切入相关的研究,就无从理解何以语言变化是人类认知系统的组成部分以及何以语言变化是语言的普遍特性之一。正如徐烈炯所言:“Chomsky 一再强调他研究的语言学是心理学,最终是研究大脑的生物学,进而提出语言学应该纳入生物语言学。”[28]我们认为,历史语言学作为语言学的一个分支,亦应作如是观。只有诉诸人类认知系统(定位于大脑这一生物性器官之中),语言学(自然包括历史语言学)研究方可彰显其终极本体论意义,因为人脑的语言机制具有物种特定性(species-specific),仅为智人(Homo sapiens)所独有,而不与其他物种所共享,乃大自然进化出的生物性结果,无论这种进化是拱肩(spandrel)现象,即人类前身某些器官进化的副产品(此说为Chomsky 所赞成),还是Pinker 和Bloom 所倡导的达尔文式的眼睛生物性设计现象,即语言的发生和进化是自然选择的结果[29][30][31]。