姚永概与安徽近代高等教育

2020-07-26杨璐

杨 璐

(安徽师范大学文学院,安徽芜湖241000)

姚永概作为桐城派末期代表作家,不仅诗文有俊逸之致,而且一生以兴教为务,“历主学堂教习”[1]。其曾任安徽高等师范学堂监督并进行大力整改,为学校事务献言献策,为皖学发展殚精竭虑,对推动安徽近代教育发展作出了重要贡献。对此,钱基博给予了较高的评价,有言曰:“方清末造,科举既废;永概尝参皖学政,每以兴学育才为己任。”[2]145而目前学术界对于姚永概的研究,仍然主要集中在文学理论和创作方面,关于教育实践方面的研究成果几乎没有,即或有所涉及,往往也只是几笔带过。本文拟对姚永概在清末安徽地区的教育活动作进一步阐述,希望得出一些有价值的认识,以供研究者们参考。

一、“为中国喜,为吾皖悲”

废科举,兴学堂作为清末新政改革中的两项重要举措,逐步改变了清末中国教育的整体面貌,也影响着当时读书人的兴趣志向与价值选择。关爱和从古文的生存处境出发,指出“废除科举、兴办学堂之后,古文不再与进身仕途结缘”[3]。事实上,也正是因为如此,科举制度的废止在造就一批新兴知识分子的同时,也使得部分传统士人开始从科考的附庸中独立出来,去重新审视他们所处的世界,作出思考和判断,最终成为推动教育近代化的一股积极力量。姚永概作为其中之一,也在不断探索着教育发展的新模式,积极参与清末安徽地区新式教育实践。

毫无疑问,清末新政的实施提供了一个外在的推力,科举制度的废除、新式学堂的兴起造就了一个良好的环境,但真正促使姚永概从传统书塾走进现代学堂,其思想的转变起到了至关重要的作用。显然,经过吴汝纶的指导,姚永概已渐撤中外之藩篱,眼界大开,而在历经清末新政之后,其更加懂得了“因时救变”“更革损益”之理,明确指出:

自古无建中立极之圣人,但有因时救变之圣人。西学西政,亦具本末,无本不足以立国......今者五洲交通,天下处竞争之势,以静当动,辟羊御狼,且更革损益,非静所宜,是又利在鼓之使动。然而数千年之常谈,播在人口;二百年之涵育,深入人心。欲其动也,岂不难哉[4]828。

由此可以看出,继清末改良运动之后,姚永概已经逐步认识到圣人亦须因时救变,革故鼎新,以利生民之用,而给四方之求,但同时他也不得不承认几千年传统文化的涵养、二百年清朝政府的统治已是根深蒂固,难以撼动。于此不难发现,从某种程度上而言,姚永概“欲其动也”的潜在主张与清廷“法令不更,锢习不破;欲求振作,当议更张”[5]的要求近趋于一致,因此,面对科举制度的寿终正寝,姚永概紧跟局势,把握机会,逐渐从传统塾师的身份中剥离出来,投身于新式学堂建设。

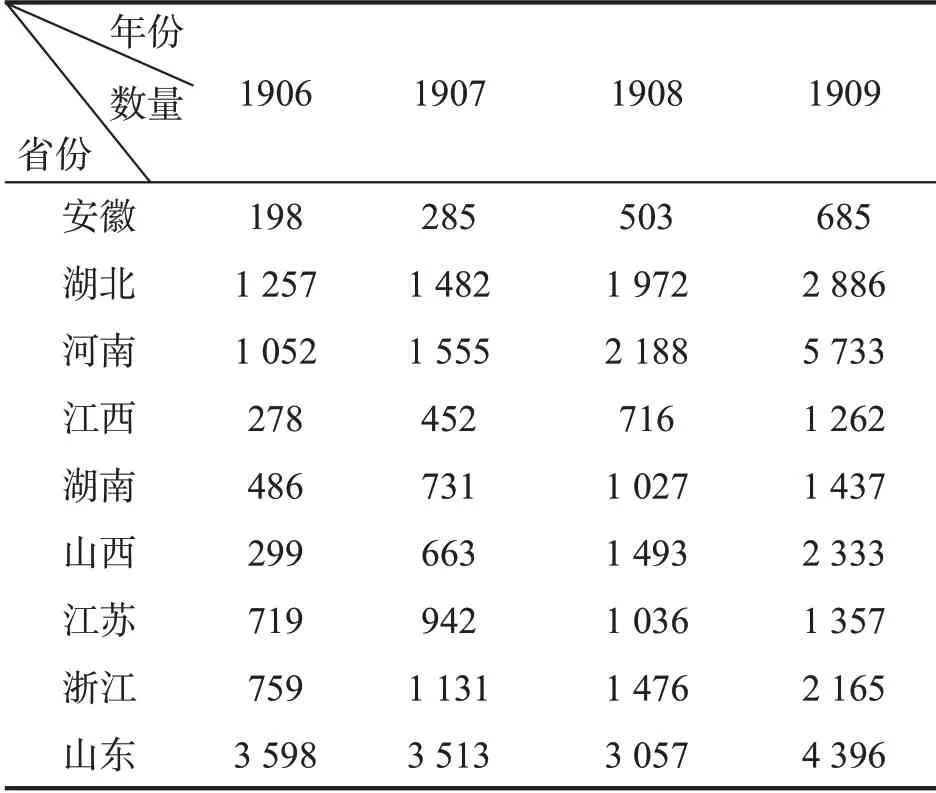

至清末改良运动之后,各项措施不断推行,清廷下诏:“著将各省所有书院,于省城均设大学堂,各府及直隶州均改设中学堂。各县均改设小学堂,并多设蒙养学堂。”[6]至此,学堂代替书院,各地纷纷出现兴办近代学堂的热潮。姚永概曾与人言“敝县今年又添设一蒙学堂,学生来者甚踊跃。四乡故有书院亦有改设学堂之议,又有立蒙师讲习所之议”[4]1475。已然自知很难不为风潮所动。但不可否认的是,安徽新式教育虽开办时间较早,得一时风气之先,但相较于全国而言,其总体发展速度较慢,水平较低。现根据清末新政后1906—1909年间学堂的创办数量情况,将安徽与其邻省及我国中部其他地区作出比较,得到简表如下[7]:

表1 1906—1909年新式学堂创办情况

由上表不难看出,相较于邻省及中部其他地区,安徽近代学堂的发展基数较小,起步较慢,整体发展速度较低。1905年科举制度废除后,各省近代学堂的发展都有了质的飞跃,而此时安徽省的近代学堂仅有198所。至1909年,差距更加明显,安徽省近代学堂的数量尚不过千,仅是江西省的二分之一、湖北省的四分之一、河南省的八分之一。

总体来看,清末安徽近代学堂的发展并没有达到一个乐观的水平,姚永概谈及于此,亦愤慨曰:“屡奉上谕催办学堂,劝奖游学,独屯膏于我皖一隅之地,不得被光天化日之荣,言之心伤,笔之泪堕。”[4]14851903年8月,李光炯寄来湖南西路师范学堂民立明德中学堂章程,姚永概阅后直言曰:“为中国喜,为吾皖悲。近日内廷以安徽为腹地,不甚厝意于用人之际,不知既据长江中流又为南北要隘,岂可尽置私亲而不择一贤明于此哉。思之令人愤叹。”[4]877在这种情况下,姚永概自感有千钧之担,乃高声疾呼“皖省学务急待振兴”[4]1485,其兄姚永朴亦评价曰:“其于安徽或本邑事,有关于利害者,力能陈之当事,必尽言无隐。顾殚心教育。”[8]姚永概对皖省近代学堂的持续关注与积极建设,充分证明了这一点。

个人的力量毕竟是有限的。姚永概深感于此,乃于1905年8月书长文《致同乡公启》,明确指出皖省近代教育的发展离不开众人之力,号召同乡诸先生共商大计,为皖省教育之火添柴加薪,其言曰:“从来风气之开,不能不有赖于群力。而合群之道,惟呼号于我所亲属之人,则情亲而热力易生。”[4]1485根据当前之形势,姚永概在《致同乡公启》中归纳了皖省学务问题之所在,主要体现在以下两点:一是重视不够,经费不足。姚永概指出:“方今直隶、两湖、两广、江、浙、四川等处,于兴设学堂,遣派游学,风起云涌,日增月益。而安徽则以经费无出,寂然寡闻。”[4]1485如此一来,有志之士难免屈抑而不能自振,只能“坐观他人之乘风破浪以去”。二是事务繁杂,人员不专。科举废止之后,各州县遍设中小学堂,然而学堂兴办之事并非一蹴而就,涉及到校舍的选择、教员的聘订、章程的拟定、经费的审核等等一系列事务,须设专人专岗,有序推进。姚永概指出他省学务均有审定、考验、会计各科,所用员绅数量皆数十以上,反观安徽“审订无人也,考验无人也,会计更无须乎有人也”[4]1485。因此时常出现“奏案履改,事易未行”[4]1485的情况。面对如此情形,姚永概提出目前补救之法有二:一则推广学务;一则筹送游学,随后又再次强调这两项事务的实行均离不开人才与经费的支持。

以上不难看出,姚永概十分关注皖省学务的发展,明确指出问题之所在以及补救之法,并且号召乡里,合力扶持,力求把各项措施落到实处,期冀“吾皖之人公函致中丞,请其分责官绅,切实举办”[4]1485。此篇《致同乡公启》虽如其所言“意迫词哀”,却不失为真诚,令人感动。

二、“速成师范实为救急之务”

光绪二十四年(1898 年),安徽巡抚邓华熙奏准创办求是学堂,是为皖省兴学之始,值得注意的是,该学堂随即准许毕业生应聘为小学教习,这种现象在当时显然并不多见。光绪二十七年(1901年),求是学堂更名为安徽大学堂,将原求是学堂肄业生120 人转为附课生,并将其作为师范生,毕业后分派到各个学校充当教习[9]378。从以上信息至少可以得出三点认识:一是皖省当局已有重视师范之意;二是随着清末新政的实施,各地学堂不断兴起,教师缺口逐渐增大已是不可忽略的事实;三是此时并没有正规、专门的师范学堂,师范生人数较少,且多数是由肄业生充之应急。至1903年,“癸卯学制”确立了兴办师范学堂的宗旨,《学务纲要》中明确提出“宜首先急办师范学校”[10]200-201。至此,安徽省从光绪三十年(1904年)起,遵章陆续设置了各类师范学堂及师范传习所,但是由于均属初创,缺乏教育经费、办学经验等,其发展水平并不高,难以满足当时的需要。

姚永概从学于吴汝纶已久,受其影响,深知“吾国欲兴学堂势非由蒙养立其基不可,然独苦于无师,势非各行省府州县遍立师范学堂不可”[11]。一方面,姚永概十分清楚清末新政后“内开各省学堂之不多,患不在无款无地,而在无师”[4]1486,因此提议宜早设师范学堂,言明此为办学之第一要义;另一方面,姚永概明晰新式教育区别于传统教育,近代新式学堂也并不是在传统教育的基础上孕育而成,因此如果先设高等新式学堂,那么中、小学教育依旧是传统的,高等之“新”也会随之大打折扣。基于此,姚永概尤其强调“蒙养立基”的重要性,认为近代学堂的开办须有一定之宗旨与体系,教学应当按部就班,高等学堂学生非从蒙养中小而来不可,算学要从加减乘除、外国文要从字母教起,如此一来,层层递进,教员易于施教,学生易于领悟。针对持反对意见者,姚永概则义正辞严,断之曰:“此必速成、普通之宗旨,乃合格也。诸君若嫌其程度不高,则另择高者而学焉,不必入吾之学堂也。”[4]1475态度十分明确。

教学虽需经过一定之阶段,从初级到高级,循序渐进,然而现实的情况却是“方今国势危急,如救焚拯溺,夜以继日,犹恐不及”[10]141。从这个层面上而言,要想实现目标,加强师范教育建设,快速提高教师数量无疑至关重要。因此,姚永概一再强调“速成师范实为救急之务”[4]1480“师范之设实为学堂根本至计,欲人才成就,端由蒙养,欲蒙学大兴,端资师范”[4]1489。而面对皖省师范教育“水不扬波”之景况,姚永概颇为愤慨,直言“吾皖向无师范,实是缺点”[4]1482,并一针见血地指出“近年各省设立师范学堂、师范传习所,已得风气之先。皖省因款项支绌,仅就高等学堂中另立师范班二十余人,教科尚未全备,本不敷各州县之求,若嗣后纷纷请来教员,更将穷于因应”[4]1486。针对种种弊端,姚永概一方面积极献言献策,另一方面以身作则,不断摸索。

光绪三十年(1904 年),姚永概任安徽大学堂教务长期间,针对本省师范学堂尚未开办、各地所需教才甚急的现状,即着手实施了相关举措。《奏定初级师范学堂章程》中规定:“各省城初级师范学堂,当初办时,宜于教授完全学科外别教简易科,以应急需。”[10]665姚永概遵循此法,提议宜先于学堂内设简易师范科,以求速成。在教员培养方面,姚永概不仅在本学堂内设定科目,更注重向外学习,力求达到优质,其见湘中明德学堂附设速成理化、博物二科,为造就中学堂教员起见,乃商之监督,欲派二人专门前往学习,一学理化,一学博物,以期归来作副教员之用。除此之外,姚永概还切中时弊,议定明年师范编速成舆地、中史、西史、东史各课本,并请专人编授管理法以及教授法,以应师范之选。至1904 年底,姚永概收到亳州宗文肃刺史聘定本堂学生为英文、体操、算学等教习的信函,或许可称得上是对其年度办学成果的最佳总结。

光绪三十一年(1905 年),安徽高等师范学堂创办在即,姚永概随即与人商定,欲延一文科、一理科日本高等师范生或学士为教习,此时已有偕李渭川同至日本考察学校事务意。随后,姚永概又多次实地考察师范学堂的选址,最为关键的是,姚永概十分清楚学堂一经开办则事事需钱,并常常忧及于此。12 月份,就最为关心的师范经费问题,姚永概上书于当时的官员冯煦,详细表达了对于师范拨款事项的意见,其书云:

是则师范学堂至今日仍无一文之可指。昨与高等支员核计,高等今年初招学生二百四十人,陆续退学,至今不足二百人,而用款乃至五万七千金。师范与高等名称、学科虽稍有异同,而用款亦正可引为比例,因再三核计,草立预计手折,亦非四万金常年经费不可。此四万金与建筑估定之款,均应请大公祖大人即行指拨,在何项下动支,在何局具领,自何日为始,庶几办事员绅方有把握[4]1488。

按《奏定初级师范章程》规定“初级师范学堂经费,当就各地筹款备用,师范学生无庸纳费”[10]665。而由上述材料明显可见,皖地师范筹款尚不充足。姚永概指出高等学堂在学生陆续退学、人数尚不足二百的情况下尚且资金充足,在觉得有失公允的同时实际上隐含着对于师范教育建设的担心。针对于此,就经费问题,姚永概在上书中主要提出了三个方面的建议:一是用款规模方面:姚永概认为师范学堂与高等学堂仅名称、学科稍有异同,但应给予同等重视,用款规模应该相当;二是具体款额方面:经再三核计、预算,姚永概明确一年之学堂经费宜为四万金;三是拨款实施方面:姚永概指出应交由专门人员主持,即行指拨,并且应提前规划好各项事务,明确在何项下动支,在何局具领,自何日为始,力求做到有条不紊。于此不难看出,姚永概或为教员、或为学堂选址、或为师范经费等等,商之乡里,上书中丞,往来其间,极尽人所能事,在推动师范学堂建设方面担任了重要角色。

至光绪三十二年(1906 年),安徽巡抚恩铭遵办省城师范学堂,聘任姚永概为学堂监督,从某些层面上言,这实际上也是对姚永概办学能力与态度的高度肯定与认可,其奏曰:

方今振兴教育,以小学堂为基础,而教员亟待养成,故师范尤要,应即迅将省城师范名额尽力推广,等因。当饬该司仍就原议之安庆府考棚即日改修,在于土药项下拨款兴造,并每年筹拨银四万二千两作长年经费。旋据省绅公举拣选知县姚永概为监督,将所有工程经费、办法并暂定简章、招考格式、议证详明[12]488。

可以看到,巡抚恩铭遵办省城师范学堂原奏中所规定的经费数目为“每年筹拨银四万二千两”。而关于师范拨款事,姚永概此前曾作一书上呈皖省官员冯煦,直言:“师范一节,敝省各绅原呈请以万金开办,二万金为常年,实不足以称省会规模。”[4]1488并且提议每年宜拨款四万金作为常年经费。显然,恩铭原奏中规定的师范经费并没有按照原先各绅的提议以“二万金为常年”,而是与姚永概所建议之数目相差无几。由此不难推断,姚永概对师范事务之建议是建立在考察的基础上,是合情合理的,因此被皖省官员慎重地考虑,并且最终被采纳。如此看来,姚永概不仅饱含倡办师范教育的热情,而且具有一定的眼光与能力。从恩铭原奏中也可以看出姚永概出任安徽高等师范学堂监督乃是由省绅共同推举产生,究其缘由,其渊博的学识、丰富的从教经历以及对皖省教育的满腔热忱等等都是推动当选的重要原因。

总的来说,姚永概出任师范学堂监督实乃众望所归。对此,其曾有言曰:“造就人才,此全皖士民之幸福……至以监督一席委之永概,此乃大公祖过采虚声,适为知人所累,非永概所敢承认也。”[4]1487言辞间颇显真诚且十分谦逊,由此亦可窥见姚永概出任监督并非图职位之名,谋钱财之利,而是切切实实地致力于为全皖士民的幸福出谋划策,为皖省造就人才拾柴添薪。

三、“旋改师范学堂监督,人才蔚兴”

在姚永概的大力奔走下,皖省师范事务逐步纳入正轨。光绪三十二年(1906 年),安徽高等师范学堂顺利进入筹建期,各项准备工作有序进行,次年2 月27 日,学堂正式开学,定名为“安徽全省师范学堂”,开学当日高朋满座、群贤毕至,皖省中丞、提学以及教育界名士严复、姚永朴等人皆往赴祝贺,发表演说,“是日行开学礼,中丞、提学及毓观察、严幼老(严复)外,到者凡十许人,演说者中丞、提学、幼老、仲兄及余,绅界只赵春木、伯远二人”[4]1023。

据载,继求是学堂、安徽大学堂、安徽高等学堂后,安徽先后设立了8所具有高等教育性质的专门学堂,其中属于师范科的仅两所:一所即是光绪三十二年(1906 年)由巡抚恩铭奏准、姚永概担任监督的安徽全省师范学堂;一所是宣统二年(1910年)由巡抚朱家宝倡办的安徽省立存古学堂[9]455。可见在师范教育上,安徽高等师范学堂实得皖省风气之先,因此也备受瞩目。据《皖政辑要》记载,安徽高等师范学堂创建时“就省城内龙门口地方安庆府试院改造,一切布置均系新绘图式,校址面积工部尺1320 平方丈”[12]498。新建有教室、礼堂、图书馆等,办学条件相对较好,教学、生活措施都比较齐全。凡此种种,不难发现,在教才紧缺,“兴学必须有师”的急迫形势下,安徽高等师范学堂的兴办尤其受到当局以及教育界名士的关注与重视。姚永概时任师范学堂监督,自然寄托着全省造就教育人才的期望,加强学堂建设、推动学堂发展、对其来说自是责无旁贷。是时,师范学堂初办,事务繁杂,百废待兴,针对于此,姚永概出任监督后即采取了一系列措施,力求提高教学质量,加强学堂管理。其兄姚永朴评曰:“旋改师范学堂监督,弟详定规则,广购书籍仪器,择知名当世者为之师,于中西无所偏徇,人才蔚兴。”[8]由此可见姚永概在各个方面作出的努力。

第一,制定培养计划。师范学堂在筹建期时,姚永概即着手拟定师范简章及学堂章程,悉心筹议明年招考人数及培养计划。至光绪三十三年(1907 年)正式开学前,各地应考学生纷涌而至,“连日应考学生持函求托者纷纷,令人怅闷”[4]1021。为此姚永概曾多次谒见中丞,商议师范招考事。2月初,姚永概亲自出题,进行筛选,在其日记中有较为详细的记载:

二月朔日,招考安、庐、滁、和学生三百余人,录一百四十人;初三,招考徽、宁、池、太、广学生,录一百四十人;初五,考凤、颍、六、泗学生,录一百二十人;初九出补考学生五十余人的成绩,录二十三人;覆试各学生四百十九人[4]1021-1022。

在取水头进水口四周按间距1m预埋M24地脚拉杆和圆台螺母,钢封门通过M24对锁螺杆锁紧,钢封门与取水头混凝土面之间满铺垫25mm厚,80mm宽的止水橡胶板,防止海水渗漏。预制时在出水口孔洞内侧预埋12mm厚钢板,钢结构封门通过L160×100×10固定角钢与预埋钢板四周满焊,达到封闭的效果;20cm直径加氯管口采用定制法兰封口板+橡胶垫封闭。取水头密封效果见图3。

最终,姚永概在各地送考的学生中甄取272名进入学堂学习。因新生资质不等,学力不一,且概设优级学科,毕业时实有缓不济急之势,因此按《安徽师范学堂暂定现行章程》:

师范学堂初办时先设优级选科、预科和初级简易科三科,先试学一个学期。然后挑选年龄、学力合格的学生,编为选科、预科三个班,其余学生编为简易科三个班[9]467。

姚永概身为学堂监督,主持全堂学务,师范学堂暂定现行章程作为纲领性文件,必定经其批阅审核。光绪三十四年(1908 年)六班同时毕业,简易科毕业诸生被陆续派往各地充当小学教员,预科毕业诸生则按程度与学科分别升入第二、三、四类选科,期以两年毕业,以培养初级师范学堂和中学堂教员。如此安排,一方面利于因材施教,最大发挥学生的潜能,另一方面又便于迅速养成师资,以应当下急需。

第二,调整教学内容。姚永概认为今日之学堂大可分为两种:一则招收高等人材,专以预备出洋为目的,此学堂课程必宜趋重西文及普通科学;一则设立蒙小学堂,专施以普通教育,以开通民智,改善风气,此学堂则需重点关注中文、伦理等课程。同时姚永概又明确指出师范学堂与以上两种皆不同,“师范所重管理、教授两法耳”[4]1487。因此,在教学内容、课程设置上,师范学堂不可与普通学堂一概而论。对此,姚永概认为:

欲兴办此堂则与普通无济于事,似宜仿日本选科办法,人认两三门为主课,加入教育学为必修课[4]1487。

除此之外,姚永概对教育学相关用书的选择也十分慎重,当时高等学堂的教科用书,一部分采用部定课本,一部分则由任课教师自行编选讲义,而对于教育学教科用书,姚永概则认为:

目前文明书局、商务印书馆二处所编教科书均宜采用,以为师资,而印书馆之教授法尤详细,何妨集费公置,以便取阅耶[4]1487。

在姚永概的提议下,是时安徽高等师范学堂所采用的教育学、教育史,讲授教育理论及应用教育史等教科用书,均由商务印书馆出版,译自于日本的《教育史》等课本。其他的教科用书,诸如心理学,讲授普通心理学、应用心理学、教授法、学校管理法等,则采用部定《各科教授精义》《学校管理法要义》等课本[9]539。

第三,加强师资力量。姚永概以兴学为务,尤重择师,为了提高教学水平,保证教育质量,其在加强师资建设方面亦作出了诸多努力。姚永概认为如今高等学堂的英文教习“口音不合,教法尤差,六七年来不知《国学文编》《斐斯德尔文法》为何物,算学则格式既老,全用中文,皆根据甚深,未易猝拔”[4]1490。如此看来,聘请高质量、高水平的教员实为当下之急,在这种情况下,姚永概大力号召皖省诸君广搜博采、荐贤举能,以提高整个学堂教师队伍的水平。除了四处延聘,亲自面试挑选优秀教员之外,姚永概还经常作函与在日本留学的皖省同乡及其三、四侄姚焕、姚昂,委托在日留学诸君代为留意师范教员。值得一提的是,聘定日本教习的过程并非一帆风顺,而是遭到了一定阻拦,其中过程详情可见于其所著日记之中:

光绪三十二年(1906 年)十二月初二,得日本电,言两师履历已寄,并云文科为西山荣久;十二日,得日本信,寄正木直太郎履历书来;十九日,得提台信,欲不延西山。与玉山商,先以一函争之,傍晚乃亲往力陈不可不延之故;光绪三十四年(1907)元月初七,又谒提学,为日师事;三月十四日,正木、西山到堂;十七日,两日师上课,考察半日[4]1014-1025。

在姚永概的努力下,安徽全省师范学堂最终得以如期延聘日本教习西山荣久及正木植太郎,主讲教育学、心理学、教授法、管理法以及西史等课程。

第四,加强学堂管理。首先是加强学生管理,姚永概十分重视德育及学风建设,钱基博评曰“为人孝友笃至,教士必本道德,兼以文艺科学为户牗”[2]139,“每至一校“士风肃静,出京师诸校上,天下无异词”[2]143。姚永概生于文学世家,从小受到良好的熏陶,后来又饱读诗书经典,自教学之外自然十分重视学生的道德修养。从严复收到学生匿名恐吓信离职起,姚永概便时时感叹近年来学风之坏、风气之差,“不守规则喜生事之人实繁有徒”[4]1134。为了改善这一现象,在对学生的管理上,姚永概可谓十分严格,批评者时有,开除者亦不在话下,如有学生名夏震生者,因在考试试验纸上不答所问反而诬诋教员,直接被姚永概开除学籍[4]1062。其次是加强职员管理,姚永概认为:

外国办事,人各任一事……吾国则人欲任数事,而旁观者见其稍可与言,遂欲举所欲为之事,一以畀之。于枝事固无益,于本事反有损[4]1479。

因此在管理上,姚永概要求精简人员,实现专人专事,以提高工作效率,节约时间及经费成本。据统计,光绪三十三年(1907年),安徽全省师范学堂共有职员33人,其中管理职员18人,专职教员15人。为了避免人浮于事,各管理职员基本都是专人专事,只设定一个名额。

总之,面对清末皖学待兴的景况,姚永概积极投身其中,力求革新安徽教育的整体面貌。针对“皖省向无师范”的缺点,姚永概切中时弊,提倡以速成师范为救急之务,并且积极地参与到安徽高等师范教育的建设之中。姚永概自感于“教育、管理均无真正阅历”[4]1479,因此对于初办、尚未有任何经验的师范学堂,其更加不敢大意,往往是殚精竭虑,倾力为之。在出任安徽高等师范学堂监督期间,姚永概在制定培养计划、调整教学内容、加强师资力量以及加强学堂管理等各个方面均作出了重要贡献,其利用科学的教学方法与管理模式,使皖省各地学子受益其中,为安徽省中小学输送了大批优质教师,在一定程度上缓解了当时各学堂的教员之缺。姚永概作为桐城殿军,由旧趋新,其教育活动不同于以往的传授技法、点读文章,而是突破了门风,在西学东渐以及清末新政的时代背景下,显示出新的思想与内涵。