血清视黄醇结合蛋白在非酒精性脂肪性肝病患者中的检测意义

2020-07-24潘杰高敏季国飞

潘杰,高敏,季国飞

(湖州市中心医院,浙江 湖州 313000,1.普外科;2.检验科;3.超声科)

非酒精性脂肪性肝病(nonalcoholic fatty liver disease,NAFLD)是指除酒精外和其他明确的肝损因素所致的以肝细胞内甘油三酯蓄积过多或伴炎性浸润为主的病理改变。NAFLD包括一系列相互联系的疾病谱,从单纯性脂肪肝到非酒精性脂肪性肝炎和肝硬化,部分患者甚至会进展为肝细胞性肝癌[1]。NAFLD与肥胖、高脂血症、糖尿病和心血管事件密切相关,被认为是代谢综合征(metabolic syndrome,MS)在肝脏中的临床表现[2-3]。肝脏是人体代谢的重要器官,不仅直接参与营养物质的摄取利用,还广泛介入代谢相关因子的分泌和调控。视黄醇结合蛋白(retinol blinding protein,RBP)主要由肝细胞合成分泌释放进入血液循环,其通过特异性地结合视黄醇和甲状腺素运载蛋白以及靶细胞表面受体相互作用,负责向外周组织细胞输送视黄醇[4-5]。研究发现RBP是一种新的脂肪细胞因子,影响骨骼肌和肝脏对葡萄糖的利用,促进靶器官胰岛素抵抗,参与2型糖尿病、肥胖等MS的发生发展[6]。ZHANG等[7]的横断面研究发现,NAFLD患者的尿液RBP水平明显高于健康志愿者,且多因素logistics回归分析显示尿液RBP水平是NAFLD发生的独立危险因素。在此基础上,本研究检测经腹部超声诊断的NAFLD患者血清RBP水平,进一步阐释疾病的发生发展机制,以期为NAFLD的诊断和治疗提供一些新思路。

1 对象和方法

1.1 对象 收集2017年10月至2018年8月湖州市中心医院体检中心经腹部B超诊断为NAFLD患者167例为NAFLD组,其中男101例,女66例,年龄(49.1±10.7)岁。同期随机抽取141例体检健康人群为对照组,其中男83例,女58例,年龄(48.4±9.9)岁。NAFLD组与对照组间性别、年龄差异无统计学意义(P>0.05)。NAFLD的诊断标准:采用2010年中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组制定的工作指南[8]。NAFLD的影像学诊断中具备以下3项腹部超声表现中的两项为弥漫性脂肪肝:①肝脏近场回声弥漫性增强;②肝内管道结构显示不清;③肝脏远场回声逐渐衰减。NAFLD的排除标准:糖尿病、酒精性肝病、药物性肝病、病毒性肝炎、自身免疫性肝病、肝豆状核变性等可导致脂肪肝的特定疾病。MS诊断标准:参考中华医学会糖尿病学分会的诊断标准[9],符合以下5项中的3项:①BMI≥25.0 kg/m2;②空腹血糖(fasting plasma glucose,FPG)≥6.1mmol/L和(或)已确诊糖尿病并治疗者;③收缩压≥140 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和(或)舒张压≥90 mmHg,和(或)已确诊高血压并治疗者;④甘油三酯(triglyceride,TG)≥1.7 mmol/L;⑤在男性中高密度脂蛋白胆固醇(high density liptein cholesterol,HDL-C)<0.9 mmol/L,在女性中<1.0 mmol/L。本研究获湖州市中心医院伦理委员会的批准。

1.2 人体学参数测量与实验室检查 所有的医学检查由专业的医务人员按照统一标准的方法在受检者清晨空腹时进行。检查包括体格检查、测血压和问诊既往史、个人史、家族史等。采集受检者清晨空腹外周静脉血2份,1份为2 mL置于EDTA抗凝管中,即刻混匀,使用Sysmex XE2100血液分析流水线系统检测白细胞(109/L)。另1份为3 mL置于促凝管中,4000 r/min离心6 min以分离血清,使用日立7600生化分析仪检测谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转移酶、TG、总胆固醇、HDL-C、尿酸、FPG、游离脂肪酸、唾液酸、超敏C反应蛋白和RBP。RBP采用乳胶增强免疫比浊法,样本中RBP抗原与抗体特异性结合,形成免疫复合物而产生浊度,在600 nm处检测其吸光度的变化。

1.3 统计学处理方法 运用SPSS22.0软件进行统计分析。用Kolmogorov-Smirnov检验分析数据的正态性,正态分布的数据以±s表示,使用t检验进行组间分析;非正态分布的数据用M(P25,P75)表示,使用Mann-WhitneyU检验进行组间分析。采用spearman相关进行相关性分析。采用单因素和多因素logistic回归分析法对NAFLD的相关因素进行危险因素评估。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

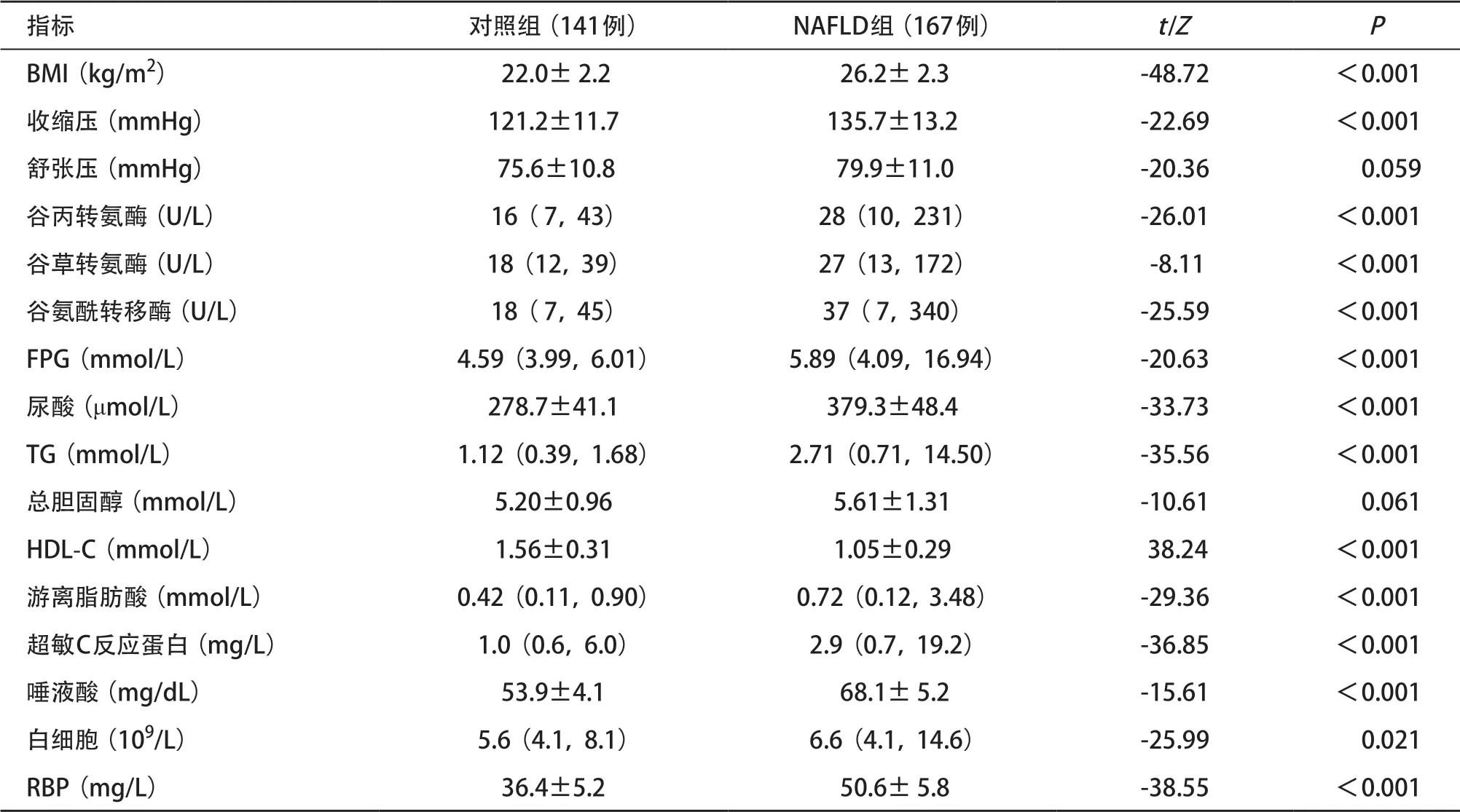

2.1 2组临床生化指标比较 与对照组比,NAFLD组BMI、收缩压、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转移酶、FPG、尿酸、TG、游离脂肪酸、超敏C反应蛋白、唾液酸和白细胞均显著升高,而HDL-C显著下降(P<0.05)。NAFLD组血清RBP水平显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

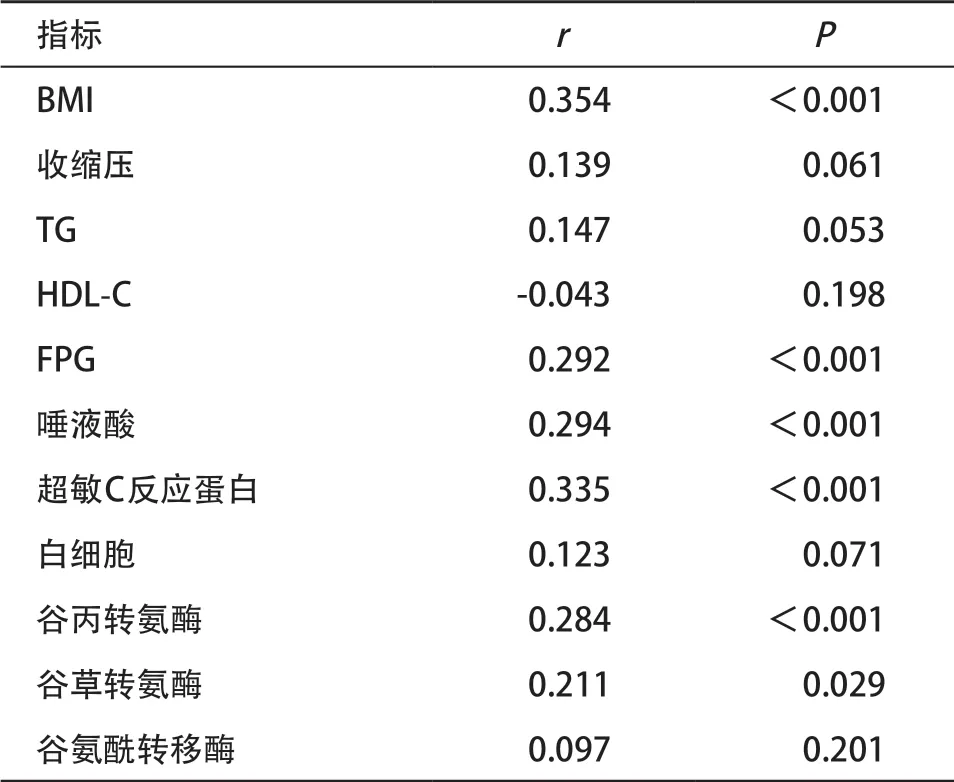

2.2 NAFLD组血清RBP与其他指标的相关性分析

进一步分析血清RBP水平与MS参数(BMI、收缩压、TG、HDL-C和FPG)、炎症指标(唾液酸、超敏C反应蛋白和白细胞)、肝细胞损伤的标志物(谷丙转氨酶、谷草转氨酶和谷氨酰转移酶)之间的关系,spearman相关分析显示RBP与BMI、FPG、唾液酸、超敏C反应蛋白、谷丙转氨酶和谷草转氨酶均正相关(均P<0.05),见表2。

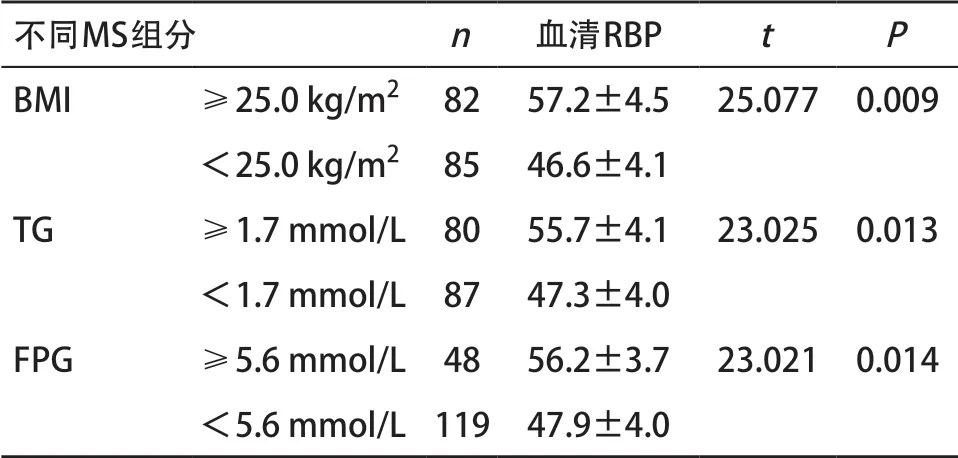

2.3 NAFLD患者中伴不同MS亚组间血清RBP水平比较 根据MS亚组分的定义[9],我们将NAFLD患者进一步分组,血清RBP水平在NAFLD伴肥胖组、高TG组及FPG升高组均显著升高(见表3)。

2.4 NAFLD危险因素的多因素logistic回归分析单因素logistic回归分析发现年龄、BMI、收缩压、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、尿酸、TG、FPG、游离脂肪酸、超敏C反应蛋白和RBP升高以及低水平HDL-C均是NAFLD发生的相关因素(P均<0.05)。进一步的多因素logistic回归分析结果显示,BMI、谷草转氨酶、TG、FPG、游离脂肪酸、超敏C反应蛋白和RBP的升高均是NAFLD发生的独立危险因素,见表4。

表1 患者临床与生化基线特征

表2 NAFLD组血液RBP与其他指标的spearman相关性分析结果

表3 NAFLD患者中伴不同MS亚组间血清RBP水平比较(±s,mg/L)

表3 NAFLD患者中伴不同MS亚组间血清RBP水平比较(±s,mg/L)

不同MS组分 n 血清RBP t P BMI ≥25.0 kg/m2 82 57.2±4.5 25.077 0.009<25.0 kg/m2 85 46.6±4.1 TG ≥1.7 mmol/L 80 55.7±4.1 23.025 0.013<1.7 mmol/L 87 47.3±4.0 FPG ≥5.6 mmol/L 48 56.2±3.7 23.021 0.014<5.6 mmol/L119 47.9±4.0

3 讨论

目前有关NAFLD发病机制的主流假说仍是“二次打击”学说,首次打击胰岛素抵抗导致肝细胞内脂肪沉积,而脂肪变性的肝细胞防御有害因素活力下降。氧化应激及炎症免疫反应等二次打击因素进一步诱导肝细胞发生炎症、坏死甚至纤维化[10]。但NAFLD发生发展的分子机制至今尚未明确。近年来,RBP等脂肪组织来源的细胞因子作为联系全身胰岛素抵抗的重要信号分子在NAFLD研究领域受到关注[11]。给RBP4基因敲除的小鼠注射血浆外泌体RBP4可诱导大鼠肝脏脂质病变、炎症反应和胰岛素抵抗指数,而另一方面,RBP4基因敲除(RBP4-/-)小鼠表现出胰岛素敏感性增强现象[12]。本研究发现NAFLD组血清RBP水平明显高于对照组,且多因素logistic回归分析显示血清RBP升高是NAFLD发生发展的独立危险因素。这些来自于动物模型和临床病例回顾性研究都证实RBP与NAFLD密切相关。

目前有关RBP以何种调控通路介入NAFLD的病理生理机制还未阐明,可能通过胰岛素抵抗和炎症免疫调节等路径参与NAFLD的发生发展[13-14]。胰岛素受体是胰岛素信号传导过程中特定蛋白识别和共同定位的平台。RBP可以抑制胰岛素受体和胰岛素受体底物酪氨酸磷酸化,并进一步抑制骨骼肌中磷脂酰肌醇激酶-3活性,直接影响胰岛素信号转导级联反应,导致胰岛素抵抗发生[15-16]。RBP增加肝脏中肝糖合成酶磷酸烯醇式丙酮酸激酶的表达,增加糖异生和肝糖合成及输出,另一方面RBP可能通过降低肝细胞葡萄糖转运载体的密度,两者协同促进胰岛素耐受[17]。RBP主要由肝细胞和脂肪细胞合成并分泌,并主要以外泌体的形式释放进入血液循环。一部分RBP被肝脏枯否细胞等巨噬细胞吞噬后诱导细胞释放TNF-α等炎症因子,启动并扩大炎症级联反应,导致肝细胞发生持续炎症坏死进而纤维化,加重NAFLD病理进程[18]。

表4 NAFLD危险因素的多因素logistic回归分析

MS是一组包括中心性肥胖、高血糖症、高脂血症和高血压等组分在内的代谢紊乱症候群,是与脂肪肝发病率密切相关的一系列危险因子的聚集状态。有文献报道血清RBP4、胱抑素C、同型半胱氨酸是糖尿病肾病早期诊断的敏感指标,联合检测能提高DN早期诊断的准确性[19]。本研究结果显示血清RBP水平与部分MS组分间呈显著的正相关关系,也从一个层面证实了两者间可能存在某种共同联系机制。

本研究有一定的局限性。首先,本次研究采纳腹部超声诊断NAFLD,由于超声影像对轻度脂肪肝不够敏感,因此我们没有深入分析在单纯性脂肪肝及脂肪性肝炎及进展性纤维化等不同疾病进展阶段的血清RBP水平。其次,RBP基因多态性会影响胰岛素抵抗关联的某些表型和血清RBP水平,但本研究中未做RBP的基因分析。最后,本研究属横断面研究,无法确定血清RBP与NAFL间的因果关系,需要进一步通过前瞻性研究加以证明。