骶髂关节调整治疗慢性非特异性下腰痛的临床疗效研究

2020-07-09高伟鹏郑遵成高强匡乃峰陈义乾

高伟鹏,郑遵成,高强,匡乃峰,陈义乾

(泰安市中心医院,山东 泰安)

0 引言

下腰痛(LBP)是临床常见病,发病率极高,如果病程超过3个月,为慢性下腰痛。有资料显示大约有70%~85%的成人曾患有慢性下腰痛。其中大约85%属于慢性非特异性下腰痛[1]。非特异性下腰痛(NLBP)是指排除如感染、肿瘤、炎症、强直性脊柱炎、骨质疏松症、骨折、根性或马尾症状等己知的特异性病理变化,所致后背的腰、骶部疼痛或不适感,伴或不伴有下肢放射痛[2]。该病具体发病机制尚不清楚,病因复杂,临床表现多样,以疼痛和功能障碍为主要临床特点,严重影响了患者的日常生活和工作。临床上本病的治疗方法很多,疗效不一[3]。近年来,笔者运用骶髂关节调整治疗慢性非特异性下腰痛,可有效减轻患者症状,提高生活质量,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年2月至2019年8月在泰安市市中心医院康复医学门诊或住院治疗的非特异性下腰痛患者60例,通过随机数字表法分为对照组和治疗组各30例,其中对照组男21例、女9例,平均为(51.75±10.56)岁,平均病程为3.29±2.26个月;治疗组男19例、女11例,平均为(52.26±11.53)岁,平均病程3.80±1.85个月。两组患者性别、年龄、病程等一般情况差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

(1)符合LBP联邦指南定义的非特异性下腰痛诊断标准[4];(2)病程超过3个月;(3)自愿参加本研究并签署知情同意书。

1.2.2 排除标准

(1)排除因特异性下腰痛,如严重骨质疏松症、压缩性骨折、腰椎椎管狭窄、腰椎滑脱、骨肿瘤、局部感染、风湿免疫类疾病导致的腰痛患者;(2)合并严重基础病,重要器官受损或功能不全者;(3)有腰椎手术史;(4)精神类疾病或严重认知障碍无法配合治疗者。

1.3 治疗方法

两组患者均接受康复健康教育,包括:卧硬板床休息,避免弯腰负重,腰部保暖等。两组患者在康复治疗师指导下行常规功能锻炼,包括抬腿训练法和四点拱桥支撑法,每天1次,每次30min,5次/周。两组患者均给予腰背部经皮神经电刺激(TENS)治疗,每日1次,每次15min,5次/周。治疗组在上述治疗的基础上,予以骶髂关节调整手法治疗:患者取俯卧位,头部转向健侧,双手臂自然垂放于两侧,大腿分开约 45°;助手于患侧环抱患侧大腿,抬高患肢约45°(保持患侧髂前上棘抬离床面)。调整者立于健侧,双腿分开与肩同宽站立,将与患侧呈反方向的手掌根紧贴于骶髂关节(压痛点),另一手叠加于推手之上,向下按压,保持用力方向与骶髂关节面、患肢轴线均垂直,当按压到阻力最大位置时,通过腰部力量向前发力,控制力度为 500~1 000 N,听到骶髂关节“咔嗒”响声或手下骶髂关节产生移动感,手法结束。治疗隔天进行,每周3次,共治疗4周。

1.4 观察指标

应用疼痛视觉评分量表(VAS),评估两组治疗前后疼痛程度,总分 10分,评分越高则疼痛越严重;应用Oswestry 腰痛功能障碍指数(ODI)问卷评估两组治疗前后功能评分情况。

1.5 统计方法

应用统计学软件SPSS 22.0进行统计学分析,数据结果以(±s)表示,治疗前后功能评分比较采用配对t 检验,统计结果以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 疼痛情况

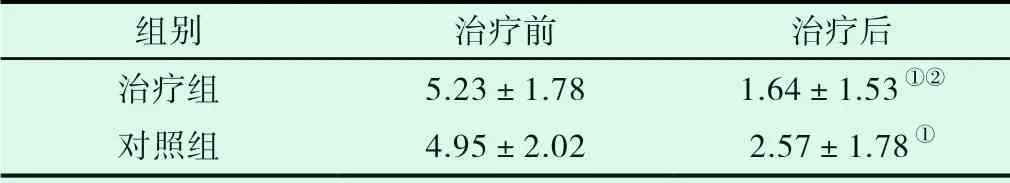

治疗前两组患者VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗前后比较,治疗后两组VAS评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后两组比较,VAS评分治疗组显著低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗前后VAS评分比较

表1 两组患者治疗前后VAS评分比较

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组比较,②P<0.05

组别 治疗前 治疗后治疗组 5.23±1.78 1.64±1.53①②对照组 4.95±2.02 2.57±1.78①

2.2 功能障碍情况

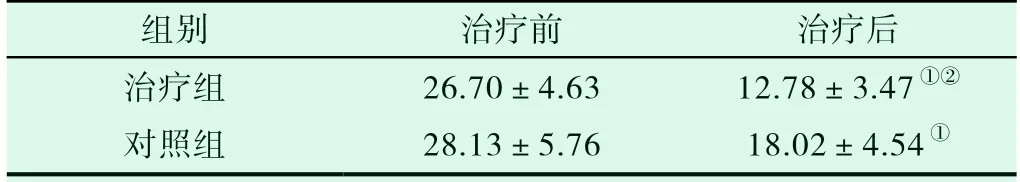

治疗前两组患者 ODI 评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗前后两组ODI评分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后两组比较,治疗组ODI评分显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后ODI评分比较

表2 两组患者治疗前后ODI评分比较

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组比较,②P<0.05

组别 治疗前 治疗后治疗组 26.70±4.63 12.78±3.47①②对照组 28.13±5.76 18.02±4.54①

3 讨论

非特异性下腰痛发病机制十分复杂。近年来,人们逐渐认识到骶髂关节功能障碍是导致人体下腰痛的关键因素[5,6]。研究表明骶骨倾斜度增大与 LBP 密切相关,是导致LBP 的一个不可忽视的因素。骶骨与髂骨所形成的骶髂关节,为上身提供稳定而灵活的支撑,是缓冲盆骨及下肢受力、维持身体平衡的关键枢纽结构[7]。骶髂关节稳定性极高而运动范围非常小,较易受到各种损伤,如机械力或因其他负面因素损坏周边肌肉组织或关节韧带,而导致关节功能紊乱,长时间失衡便会引发下腰痛,是导致下腰痛的重要危险因素,为临床治疗非特异性下腰痛提供了新的思路。

本研究结果显示,骶髂关节调整组患者与对照组相比,无论是疼痛症状还是功能障碍指数评分方便,均体现出较好的疗效。骶髂关节调整手法是一种复合手法,运用整合化一的思想,缓解疼痛的同时,更侧重于调整整个盆骨部位生物力学平衡,矫正骶髂关节移位使之回归人体重力线,从而保持稳定平衡[8,9]。常规的功能锻炼、手法治疗不能彻底纠正骶髂关节错位,恢复人体力线平衡,无法从根本上消除下腰痛的重要致病因素,这也可能是骶髂关节调整疗效较佳的生物力学因素。因此骶髂关节调整作为非特异性下腰痛的一种新的治疗思路,值得进一步研究应用,以便更好地指导临床,全面更有效地改善慢性非特异性下腰痛患者的生活质量。