商业保险资产配置的消费效应研究

2020-07-04陈洋林李加明张长全

陈洋林 李加明 张长全

[摘 要]消费是经济增长的首要动力,完善消费的体制机制对于促进居民消费,推动经济持续健康发展至关重要。为促进居民消费增长,需要消除居民对未来的不确定性预期,保险资产有效发挥了这一功能。文章针对现阶段的“消费疲软之谜”,利用中国家庭追踪调查2016年的数据实证考察了居民保险资产配置的消费效应。研究表明:第一,拥有商业保险的家庭,消费水平更高;第二,人均商业保险缴费越高,消费激励效应越强;第三,商业保险激励居民消费具有结构性特征。研究结论不仅为“消费疲软之谜”提供了较为合理的解释,也为促进居民消费提供了参考:一是推动金融市场改革与创新,带动保险产品结构转型,开发稳定居民预期的商业险种;二是针对性提高居民風险防范意识,扩大商业保险覆盖。

[关键词]商业保险;资产配置;消费疲软之谜

[中图分类号]F842.6[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2020)06-0089-09

一、引 言

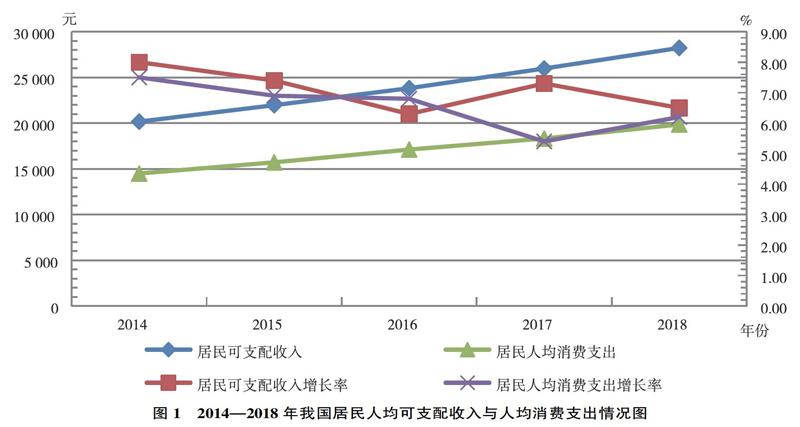

自我国经济步入新常态以来,依靠高投资和高出口双轮驱动的经济发展模式愈发难以为继,提振消费成为遏制经济增速进一步下滑的有效举措。近年来,政府也一直致力于建立促进消费的体制机制,实现经济增长方式转变。然而,在我国居民可支配收入增长同时,消费需求仍不旺盛(见图1)。

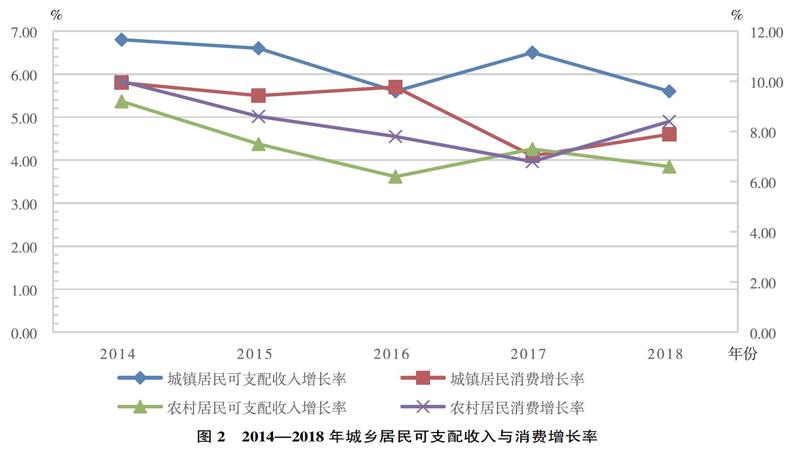

收入分别为20 167元、21 966元、23 821元、25 974元和28 228元,实际增长率依次为8.0%、7.4%、6.3%、7.3%和6.5%。同期,居民人均消费支出分别为14 491元、15 712元、17 111元、18 322元和19 853元,实际增长率分别为7.5%、6.9%、6.8%、5.4%和6.2%。由此可见,居民消费支出增长率持续低于可支配收入增长率,这种现象被称为“消费疲软之谜”(陈彦斌等,2018)[1]。不仅如此,城乡居民可支配收入增长和消费增长趋势截然相反(见图2)。

由图2知,城乡居民收入增长和消费增长并不一致。第一,在农村居民可支配收入增长的同时,消费持续增长。2014—2018年,农村居民可支配收入依次增长9.2%、7.5%、6.2%、7.3%和6.6%,同期消费依次增长10.0%、8.6%、7.8%、6.8%和8.4%。除个别年份外,农村居民消费增长均高于收入增长。第二,城镇居民消费增长持续低于可支配收入增长。2014—2018年,城镇居民可支配收入增长率依次为6.8%、6.6%、5.6%、6.5%和5.6%,但同期消费增长率依次仅为5.8%、5.5%、5.7%、4.1%和4.6%。①可见,消费疲软除了存在总量问题之外,还存在城乡结构差异。若没有找到消费疲软的根源并有效医治,不仅“消费对经济发展基础性作用”难于发挥,也难于解决“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

居民消费低迷的动因何在?传统消费理论认为,收入是决定消费的关键变量。此后的持久收入理论和生命周期理论则更为深入,这些理论不仅强调当期收入对消费的影响,而且关注资产积累及其预期收入对消费的激励。随着金融市场发展与金融创新推进,居民资产渐增,配置日趋多元化。从CFPS2016年数据看,我国居民资产主要配置于实物资产(如房产)和金融资产(如股票等风险金融资产、保险资产)。现有研究指出,房地产的资产属性微弱,股市财富效应未能有效显现,故其驱动消费能力有限(李涛和陈斌开,2014)[2]。商业保险资产不仅具有稳定收益,且具有较低风险,理应推动消费增长。那么,现阶段我国消费疲软是否同保险资产配置不足相关?如果是,那么完善保险与社会保障体制将是促进我国居民消费增长的有力举措。鉴于此,本文运用CFPS2016年的微观数据,试图对“消费疲软之谜”提供部分解释。

与现有文献相比,本文的贡献在于:一是从资产配置的视角破解居民“消费疲软之谜”,为当下居民消费疲软现象提供解释;二是从保险资产配置的角度,提出促进消费的体制机制,更加有效地发挥消费对经济增长的基础性作用。

二、文献综述与研究假设

传统消费理论指出,收入是决定消费的关键变量。凯恩斯(1936)在宏观层面开创了消费增长的理论先河;莫迪利安尼(1957)等从微观层面指出居民储蓄上升将带动资产配置增加,进而通过“财富效应”促进消费增长[3-4]。然而,如引言所示,我国居民收入虽持续增长,却出现了“消费疲软之谜”。既然消费低迷非收入增长所限,那么是否是促进消费的体制与机制出了问题?保险是稳定居民收入与预期的重要机制,从理论和实证阐释保险和消费的关系成为破解“消费疲软之谜”的突破口之一。

随着各国保险体系建立,保险与消费之间关系成为国内外学者密切关注的话题。一部分研究以基本医疗保险为考察对象,多认为其消费激励效应为正(甘犁等,2010;臧文斌等,2012;白重恩等,2012)[5-7],少量研究认为其消费激励效应不确定(熊波等,2017)[8]。另一部分学者以城镇职工养老保险或者新农保为考察对象,相继得出其消费激励效应为正(Alessie,Angelini,Santen,2013;张芳芳等,2017;汪润泉等,2018;杨汝岱等,2019)或负(李晓嘉等,2015;王旭光,2017)抑或不确定性(张川川等,2015;田子和解垩,2018)[9-16]的结论。事实上,商业保险因收益较高、风险较低,且能提供稳定的财产收入日益成为股票等风险金融资产以及银行存款等低收益资产的替代品,对于股市操作能力较低的居民尤具吸引力。按照弗里德曼的持久收入理论,这将促进居民消费。据此,提出假设1。

假设1:拥有商业保险的家庭,其消费水平较高。

从保险的功能来看,基本养老保险与基本医疗保险在于“保基本”,其保险范围窄、起保金额和保险额度低,社会保障性质明显,已有研究(黄宏伟等,2018)指出基本养老保险和医疗保险的主要作用在于促进生存型消费[17]。与基本养老保险和基本医疗保险相比,商业保险在保险范围、起保金额和保险额度方面均具较强的灵活性,其不仅能促进居民生存型消费,而且更有利于居民的发展型消费。据此,提出假设2。

假设2:商业保险有利于促进居民消费升级。

现有研究多将保险资产纳入金融资产范畴,并研究其消费效应,但尚未达成共识。部分研究(Starr-McCluer,2002;Jansen & Nahuis,2004;胡永刚等,2012;张屹山等,2015;胡跃峰等,2018)指出资产配置会通过“财富效应”和“资产效应”有效刺激消费。另一部分研究(韩立岩等,2013;贺洋,2016;臧旭恒,2018)却持相悖观点[18-25]。后者认为居民资产配置之所以未能有效促进消费增长,是因为资产配置所产生的流动性约束以及预期的不确定性。还有一部分学者认为居民资产配置的消费效应尚不明确(Ludvigson,2004)[26]。为何差异如此之大?李波(2015)认为原因在于金融风险资产的风险效应和财富效应。当财富效应较高时,将促进消费[27]。在近几年金融市场波动强烈的情况下,保险资产的理财特性与低风险特性凸显。因而,商业保险缴费越高,家庭预期收入越稳定,资产收益率也越高,其消费激励效应更加显著。鉴于此,提出假设3。

假设3:商业保险资产缴费越高的家庭,其消费水平与消费层级相对越高。

由引言知,城乡居民收入增长和消费增长存在统计上的差异。此外,我国金融发展呈现二元性,城乡居民商业保险覆盖有别。同时,城市居民消费层级相对较高。如果商业保险具有消费激励功能,那么城乡居民消费水平将因保险持有而扩大,消费层级差异亦将显现。鉴于此,提出假设4。

假设4:城乡居民消费水平和消费层级会因商业保险持有而扩大。

三、数据来源、样本选择、变量设定及其统计特征

(一)数据来源与样本说明

本文数据来源于北京大学中国社会科学调查研究中心执行的中国社会追踪调查项目(Chinese Family Panel Survey,简称CFPS),该调查涵盖了全国25个省(市、自治区)的10 000多户家庭,搜集了反映中国社会、经济、人口、教育和健康变迁的个体、家庭、社区三个层面的数据,其样本代表性强,可以为本文提供可靠的数据来源。

为保证实证分析的客观性,本文在研究过程中删除了数据缺失样本,并按照5%的比例剔除了收入最高与最低的样本,最后得到有效样本共计9 626个。

(二)变量设定

本文的被解释变量为家庭人均消费。消费的范畴涵盖家庭伙食费、邮电通讯费、水电煤气费、交通费、房租与物业费、衣着消费、旅游支出、教育支出、医疗保健支出等。为考察保险的消费层级效应,本文参照潘敏、刘知琪(2018)的观点,将消费划分为生存型消费和发展型消费,前者包括衣食住行等方面,后者则包括旅游、医疗保健、教育等方面,两变量均以人均月消费的自然对数表示[28]。

本文的核心解释变量是商业保险持有。为考察商业保险的消费效应,先后使用两种方法。一是视商业保险持有为0或1的二元虚拟变量,考察商业保险的消费激励效应是否显著。当家庭有商业保费支出时,则商业保险变量赋值为1,否则为0。二是视家庭人均商业保险费缴纳额为核心解释变量,考察商业保险影响消费的层级效应。

本文的控制变量包含家庭与户主两个层面。家庭层面的控制变量包括人均收入、人口规模、是否发生婚丧喜嫁等重大事件以及家庭资产、负债。设置这些变量,一是因为在居民收入增长与金融创新带动下,家庭资产配置范畴迅速扩展,收入结构与稳定状况会随之发生改变;二是因为家庭消费信贷活跃降低了消费的流动性约束;三是因为婚丧喜嫁等重大事件发生会导致家庭当期消费波动。为客观评价商业保险的消费效应,本文将家庭人均资产和负债,以及重大事件发生与否(发生时记为1;否则为0)作为控制变量,这也是本文区别于以往研究的特征之一。在户主层面,消费会受户主决策左右,而户主决策又同其性别、年龄、教育、婚姻紧密相关。然而,CFPS并未设定户主这一主体,但其遴选熟悉家庭财务状况、并对家庭财务状况具有重要影响的成员来回答经济问题,现有文献(如刘晓欣和周弘,2012;陈洋林等,2017)[29-30]将该主体作为户主。因而,本文沿袭这种做法,当其为男性时,赋值为1,否则为0。当户主已婚时赋值为1,否则为0。按照CFPS的建议,教育状况按照受教育年限来测度,小学、初中、高中、大专、大学本科、硕士、博士依次赋值为6、9、12、15、16、19、22。CFPS将调查对象的身体健康分为非常健康、很健康、比较健康、一般和不健康五个层次,本文将前两者定义为身体健康状况良好,赋值为1。后三者定义为身体健康欠佳,赋值为0。

(三)居民商业保险资产配置与消费的统计分析

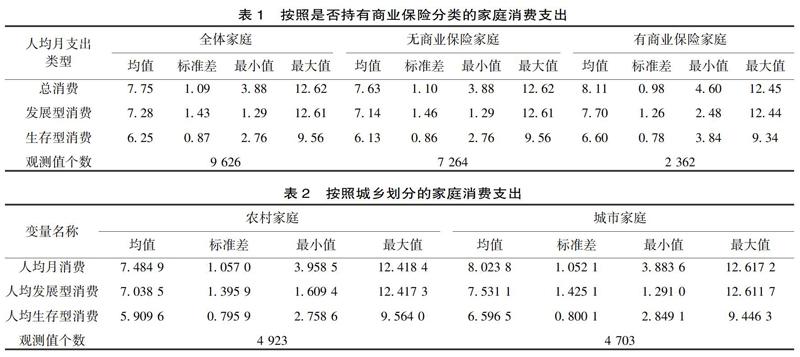

从样本数据看,家庭商业保险参与率并不高。在9 626个有效样本中,仅有2 362户家庭持有商业保险,占比为24.54%。样本家庭人均缴费额度为1 300.99元,持有商业保险家庭的缴费额度为人均5 309元。同时,70%左右的样本家庭在同期持有一定数量的银行存款、股票、债券、外汇等金融产品,人均持有额为15 811.52元,显著高于样本家庭人均年保费缴纳额。在人均金融产品数额为1 000元以上的家庭中,25%左右的家庭每人保险年均缴费额度超过200元。②样本家庭人均月消费支出情况见表1和表2。

由表1知:第一,无论是总量消费还是分项消费,无商业保险家庭消费支出均低于有商业保险家庭,且无商业保险的家庭其消费支出波动较大。第二,从消费的结构看,无商业保险家庭的发展型消费占总消费的比例为61.34%,有商业保险的家庭发展型消费占总消费的比例为66.44%,有商业保险的家庭发展型消费占比较高。从统计看,有商业保险的家庭消费支出的规模和层级较高。然而,消费支出增加是否因商业保险持有所致则有待下文检验。

由表2知:第一,2016年农村和城市家庭的人均消费总额、人均发展型消费、人均生存型消费的均值分别为7.484 9、7.083 5、5.909 6和8.023 8、7.531 1、6.596 5。無论在总量消费还是分项消费方面,城市家庭均高于农村家庭。第二,若以标准差衡量家庭之间的消费变异,则与农村家庭相比,城市家庭之间的生存型和消费型差距较大,但总消费差距不明显。

(四)其他变量的描述性统计

表3是除消费之外的其他变量的描述性统计。

由表3知,其他变量呈现以下特征:首先,42%的家庭坐落于东部,49%为城镇家庭,家庭地理分布较为均匀。其次,从家庭人口与社会特征可以看出,接近一半家庭的户主为男性,32%的户主身体健康非常好,86%的户主已婚。户主平均受教育年限为7.19年,与CFPS统计报告几乎接近,再次表明样本代表性较好。再次,从家庭经济特征看,家庭人均资产与人均负债的对数分别为10.80和3.12,接近15%的家庭在2016年有婚丧嫁娶等重大事件发生,这些将对家庭消费产生一定影响,这种影响将在下文的实证分析部分考察。

四、实证分析

(一)模型的选取

其中,Ci为家庭i的消费,Insi为家庭i的商业保险资产配置,Xi为控制变量。实证分析分为两个阶段:首先,以二元虚拟变量0或1分别表示家庭持有或不持有商业保险来检验商业保险对家庭消费的影响;其次,以家庭年人均商业保险缴费额来检验商业保险影响家庭消费效果的稳健性。

(二)商业保险资产配置影响消费的实证结果

保险资产配置影响家庭消费总额(方程2和方程3)、生存型消费(方程4和方程5)和发展型消费(方程6和方程7)的实证结果见表4。

首先,表4的方程1检验了控制变量对家庭消费的影响。③方程2—方程7分别为商业保险资产持有对家庭消费总额和生存型消费、发展型消费的激励效果。由回归结果得知:第一,从方程2、4、6可以看出,商业保险激励消费的系数分别为0.171 2、0.140 7和0.235 2,各系数的显著性良好。可见,有商业保险家庭无论是消费总额,还是生存型消费和发展型消费均比没有商业保险的家庭高,这表明商业保险对家庭消费具有显著的激励效应,同居民基本医疗保险的消费效应(白重恩,李宏彬和吴斌珍,2012;臧文斌等,2012)相同,从而较好验證了前文的假设1。然而,上文数据显示我国家庭商业保险覆盖率仅为25%左右。因大量家庭被排斥在商业保险之外,消费潜力未能有效释放,进而导致了消费不旺,这就为“消费疲软之谜”提供了较为合理的解释。第二,按照马斯洛的消费层级理论,将衣食住行等归于生存型消费,将医疗保健、教育等归入发展型消费。回归结果显示:商业保险对生存型消费的影响系数比起影响发展型消费的系数低0.094 5,因而商业保险激励家庭发展型消费的效果更强,该结论同黄宏伟和胡浩钰(2018)对生存型消费的研究结论类似,从而验证了假设2。不同的是,商业保险层次比社会保障层次高,推动居民消费升级的效应更强。第三,对比方程3、方程5和方程7可知,拥有商业保险的城市家庭消费显著较高。从交互项系数可知,拥有商业保险的城市家庭在消费总额、消费层级方面出现了结构性差异,其生存型消费相对较低,发展型消费相对较高。因而,商业保险有利于促进家庭消费升级,这就验证了假设3,也为引言部分城乡居民消费的差异找到了合理解释。第四,其他变量的系数亦符合经济规律。一是户主年龄大,家庭消费越低,因为较大年龄的居民消费易受传统习惯约束。二是户主健康对消费的影响并不明显,这似乎与常理相悖,因为健康欠佳的家庭会扩大医疗开支。笔者对此的解释是,本文的消费并未包含医疗开支。三是家庭婚后消费水平相对较高,尤其是对发展型消费影响更强。其重要原因在于,婚后家庭在旅游、教育、医疗保健等方面的支出相对较高。四是户主教育水平无论对家庭消费总额,还是对消费层级均有显著影响,该结论与臧文斌(2012,2014)的研究相同,验证了人力资本的消费激励效应。在家庭特征方面,一是家庭规模越大,人均消费越低。从我国人口规律可以看出,3代以上的家庭人口相对较多,工作人口比例相对较低,因而家庭经济负担相对较重,消费稍低。二是资产和收入是家庭消费的物质基础和源泉,家庭资产越多、收入越高,消费相对较高,此结论与康书隆等(2017)、臧旭恒和张欣(2018)的研究相契合。同时,信贷也可以通过平滑收入波动而刺激家庭当期消费。三是婚丧娶嫁是家庭消费的重要方面,具有这些支出的家庭,消费越高。在这三者中,收入对消费的影响最大,表明收入是决定消费的关键因素。

其次,需要说明的是,实证模型的变量多为家庭经济变量,如果彼此存在多重共线性,那么本文的结果将失去可信性。为此,在表4列示了方差膨胀因子。数据显示,最大的单个方差膨胀因子(VIFmax)为2.80,平均方差膨胀因子(VIFmean)最大为1.43,远远低于10的经验标准。因而,本文的回归结果并未受到变量之间多重共线性的干扰,具有较强的可信性。

(三)稳健性检验与内生性解决

上述结论较好证实了商业保险对家庭消费总量和消费层级的影响,此处以家庭人均年商业保险缴费额作为解释变量来检验上述结论的稳健性,保险资产配置对消费总额(方程9和方程10)、生存型消费(方程11和方程12)和发展型消费(方程13和方程14)的激励效应见表5。

首先,将表5的方程9、11、13与表4的方程2、4、6相比可知:第一,核心解释变量——商业保险资产的系数依然显著为正,即商业保险资产在激励消费、促进消费升级的效果并未发生改变。第二,商业保险持有对城乡居民消费的影响存在结构性差异,持有商业保险的城市居民消费层级更高,这与前文的结论完全吻合。第三,绝大多数的其他变量依然显著,符号也未发生变化,这进一步印证了前文研究的稳健性。

其次,本文关注的变量——保险资产配置与家庭消费之间可能存在内生性,该内生性可能源自以下两方面:一是保险资产配置与消费可能同时受到其他因素的影响,比如居民的消费习惯、社会文化背景,但是这些变量均难于观测与度量;二是遗漏变量的影响。因而,内生性是本文不可忽视的一个关键问题。借鉴尹志超等(2015)的研究,本文将家庭所在地的城镇化作为家庭商业保险资产配置的工具变量进行估计[29]。之所以如此,是因为我国金融存在二元现象,城镇化程度越高的地区经济与金融越发达,居民保险需求越强,保险资产供给越充分,家庭配置保险资产的可能性越大。但是,单个家庭消费和城镇化没有直接关系。故而,本文认为城镇化作为家庭保险资产配置的工具变量合适,保险资产配置对消费总额(方程15和方程16)、生存型消费(方程17和方程18)和发展型消费(方程19和方程20)的激励效应见表6。④

由表6知,运用工具变量回归后,商业保险的显著性未发生显著性变化,再次表明保险资产的配置有效促进了居民消费,表明前文假设具有合理性。

五、研究结论与政策建议

本文运用中国家庭追踪调查(CFPS)2016年的数据,研究了家庭商业保险资产配置对家庭消费的影响。研究发现商业保险资产配置对居民消费具有激励效应。一方面,家庭持有商业保险资产不仅促进了家庭消费总额的增长,还促进了消费结构的升级。另一方面,家庭商业保险缴费率的提高更具类似效果。除此之外,研究还发现:第一,商业保险资产激励消费的效应存在区域差异,其在东部地区和城市的激励效应更强。第二,结论证实了传统消费理论,即家庭收入、资产和负债均能有效刺激居民当期消费。第三,户主的教育水平越高,身体健康状况越好,居民消费水平与消费层级越高。

本文的研究结论不仅有利于揭开“消费疲软之谜”,还为完善促进消费的体制机制提供建议。首先,无论是从统计数据,还是计量检验,都表明商业保险不仅有利于促进居民消费增长,还能有效带动消费升级。在预期不明情况下,商业保险缺失使部分家庭消费增长雪上加霜。其次,可以通过促进居民商业保险资产配置来完善消费的体制机制。第一,鼓励家庭在投资过程中合理认识收益与风险,通过商业保险配置来稳定居民预期,实现财产性收入增长,降低其扩大消费隐忧。第二,不仅要采取措施鼓励保险公司开发新产品与扩大营销力度,还要加强保险监管,消除家庭购买商业保险的顾虑。第三,保险公司和监管部门在政策制定过程中,需要对西部省区和农村地区采取差异性的对策,带动中西部地区与农村消费增长。

[注 释]

①数据来源于国家统计局《中国人民共和国国民经济与社会发展统计公报》(2014—2018)。

②家庭投保只有保险额度与保费,一般而言保费越高,保险额度越大。因而,本文以人均年保费的缴纳额度测度家庭保险资产配置。同时,CFPS在金融资产统计过程中仅涉及文中列示的金融产品。

③类似也可检验控制变量对家庭消费层级的影响,限于篇幅,此处不列示结果。若有需要,可向作者索取。

④在两阶段工具变量的估计结果中,发现其一阶段的F值为126.11,工具变量的T值为-4.34。由于F值大于10%的偏误水平下的临界值16.38,故拒绝了弱工具变量的假设。

[参考文献]

[1]陈彦斌,刘哲希.消费疲软之谜与扩大消费之策[J].财经问题研究,2018(11):5-14.

[2]李涛,陈斌开.家庭固定资产、财富效应与居民消费:来自中国城镇家庭的经验证据[J].经济研究,2014(3):64-77.

[3]凯恩斯著.就业利息和货币通论[M].北京:商务印书馆,2009:93-117.

[4]MODIGLIANI F.Business reasons for holding inventories and their macro-economic implications[J].NBER chapters,1957:495-511.

[5]甘犁,刘国恩,马双.基本医疗保险对促进家庭消费的影响[J].经济研究,2010(12):30-38.

[6]臧文斌,刘国恩,徐菲,等.中国城镇居民基本医疗保险对家庭消费的影响[J].经济研究,2012(7):75-85.

[7]白重恩,李宏彬,吴斌珍.医疗保险与消费:来自新型农村合作医疗的证据[J].经济研究,2012(2):41-53.

[8]熊波,李佳桐.新型农村合作医疗保险与农村居民消费[J].财经科学,2017(7):70-82.

[9]ALESSIE R,V ANGELINI,P V SANTEN.Pension wealth and household savings in Europe:evidence from SHARELIFE[J].European economic review,2013,(63):308-328.

[10]张芳芳,陈习定,林学宏,等.“新农保”对农村居民消费的影响——基于浙江省的调查数据[J].农业经济问题,2017(8):17-24.

[11]汪润泉,赵彤.就业类型、职工养老保险与农民工城市消费[J].农业技术经济,2018(2):77-88.

[12]杨汝岱,袁碧姝.新农保与农村居民消费[J].消费经济,2019(2):3-12.

[13]李晓嘉,蒋承.生命周期视角下的城镇居民消费行为——基于全国微观数据的实证分析[J].浙江社会科学,2015(2):43-53.

[14]王旭光.新型农村养老保险政策提升农民消费水平了吗——来自CFPS数据的实证研究[J].南方经济,2017(1):1-12.

[15]张川川,陈斌开.“社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据[J].经济研究,2014(11):102-115.

[16]田子,解垩.新农保和城居保对城乡老年人口的减贫效应:基于贫困脆弱性视角的分析[J].公共财政研究,2018(10):40-54.

[17]黄宏伟,胡浩钰.“新农保”养老金制度与农村家庭生存型消费效应——来自中国健康与养老追踪调查的经验证据[J].农业经济问题,2018(5):18-26.

[18]STARR-MCCLUER M.Stock market wealth and consumer spending[J].Economic inquiry,2002,40(1):69-79.

[19]JANSEN W J,NAHUIS N J.The stock market and consumer confidence:European evidence[J].Economics letters,2004,79(1):89-98.

[20]胡永剛,郭长林.股票财富、信号传递与中国城镇居民消费[J].经济研究,2012(3):115-126.

[21]张屹山,华淑蕊,赵文胜.中国居民家庭收入结构、金融资产配置与消费[J].华东经济管理,2015(3):6-10.

[22]胡跃峰,刘建和,何美娟.基于居民家庭金融资产及房产的消费支出影响研究[J].浙江金融,2018(4):25,62-68.

[23]杜春越,韩立岩.家庭资产配置的国际比较研究[J].国际金融研究,2013(6):44-55.

[24]贺洋,臧旭恒.家庭资产结构与消费倾向:基于CFPS数据的研究[J].南方经济,2016(10):75-94.

[25]臧旭恒,张欣.中国家庭资产配置与异质性消费者行为分析[J].经济研究,2018(3):21-34.

[26]LETTAU M,LUDVIGSON S C.Understanding trend and cycle in asset values:reevaluating the wealth effect on consumption[J].American economic review,2004,94(1):276-299.

[27]李波.中国城镇家庭金融风险资产配置对消费支出的影响——基于微观调查数据CHFS的实证分析[J].国际金融研究,2015(1):83-92.

[28]潘敏,刘知琪.居民家庭“加杠杆”能促进消费吗?——来自中国家庭微观调查的经验证据[J].金融研究,2018(4):71-87.

[29]刘晓欣,周弘.家庭个体特征对居民借款行为的影响——来自中国家庭的经验证据[J].金融研究,2012(1):158-170.

[30]陈洋林,张长全,蒋少华.商业养老保险低参与率与保险供给侧结构性改革——来自中国综合社会调查(CGSS)的证据[J].当代经济管理,2017(12):89-97.

(责任编辑:蔡晓芹)