醒脑开窍针法联合阿替普酶治疗急性脑梗死疗效及对血栓弹力图指标、神经递质的影响

2020-06-17陈佳张琦陶红佟明铭田朝霞

陈佳,张琦,陶红,佟明铭,田朝霞

(秦皇岛市中医医院,秦皇岛 066000)

急性脑梗死作为当今全球三大主要死亡疾病之一,一直以来就是临床医学和公共卫生中的研究热点。急性期临床治疗在脑梗死临床预后中起到决定性作用,急性期临床治疗方案选择显得特别重要[1]。急性期溶栓治疗已经在国内外普遍开展,临床结果显示,急性期溶栓是脑梗死临床治疗中最有效的临床治疗方法,其在迅速恢复梗死区血流量,确保脑血管早期再灌注、缓解脑神经缺损症状和临床体征方面疗效显著[2-3]。文献报道急性脑梗死早期溶栓治疗疗效不一,其溶通率约在 21%~93%之间,但由于坏死神经的不可恢复性,以及溶栓疗法引起的再灌注损伤和再闭塞等严重并发症,导致患者血凝指标、神经递质指标异常,最终导致患者不同程度出现神经功能缺损,所以在溶栓治疗后,早期选择能够改善血凝指标、神经递质指标和恢复神经功能的最佳中西医结合治疗方案,成为当今研究的主题[4]。传统中医疗法在脑梗死临床中的应用历史悠久,在脑梗死针灸治疗中,以疏通经络为主要目的,多取阳经穴,在脑梗死多数临床症状缓解中确有疗效[5]。醒脑开窍针法是脑梗死临床针灸疗法的经验总结和革新,其以阴经穴针刺为主,辅助以多种运针手法,在醒神通络方面具有明显的临床效果[6]。但少见醒脑开窍针法应用于急性脑梗死溶栓治疗后,鉴于此,本研究观察醒脑开窍针法联合阿替普酶治疗急性脑梗死的临床疗效及对血栓弹力图指标、神经递质指标的影响。

1 临床资料

1.1 一般资料

以秦皇岛市中医医院近3年(2014年6月至2017年2月)的108例急性脑梗死患者为研究病例。按随机数字表法分为药物组和针药组,每组54例。药物组中男31例,女23例;年龄45~76岁,平均(57±7)岁;梗死部位内囊6例,丘脑15例,脑干13例,一侧颞顶叶12例,一侧额颞叶8例;平均美国卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分(7.81±2.15)分。针药组中男 31例,女23例;年龄47~75岁,平均(56±7)岁;梗死部位内囊5例,丘脑14例,脑干15例,一侧颞顶叶10例,一侧额颞叶10例;平均NIHSS评分(7.77±2.16)分。两组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究获得秦皇岛市中医医院伦理委员会批准。

1.2 纳入标准

①临床经CT确诊为脑梗死,且符合急性脑梗死临床诊断标准[7];②具有明显神经功能缺损症状,NIHSS评分4~16分;③患者知情同意且签署研究同意书。

1.3 排除标准

严重肝肾功能不全、动静脉畸形、恶性肿瘤、血液疾病、蛛网膜下腔出血。

2 治疗方法

2.1 药物组

按照《中国急性缺血性脑血管病诊治指南》(2014版)[8],给予阿替普酶(德国勃林格殷格翰药业)溶栓治疗,用量为0.9 mg/kg;10%在1 min内静推完毕,90%在余后 1 h内静点完毕,维持收缩压在160 mmHg左右,溶栓后24 h复查CT,没有出血加用阿司匹林。溶栓治疗仅给予1次。溶栓治疗给予常规控制血糖、降脂、神经保护及改善侧支循环等综合治疗,连续治疗4周。

2.2 针药组

在药物组用药方案基础上加用醒脑开窍针刺治疗。以内关、水沟、三阴交、极泉、尺泽、委中穴为主,按临床症状加减穴位。言语不利者加廉泉、金津穴;吞咽障碍者加风池、翳风穴;足内翻者加丘墟穴;手指握固者加合谷穴。双侧内关直刺约0.5寸,行捻转、提插泻法约1 min;水沟斜刺约0.5寸,以重雀啄法针刺,以流泪为度;三阴交斜刺 1寸,行提插补法,以患侧下肢抽动为度;极泉直刺 1寸,行提插泻法,以患侧上肢抽动为度;尺泽直刺1寸,行提插泻法,以前臂、手指抽动为度;委中直刺 1寸,行提插泻法,以患侧下肢抽动为度;风池、完骨、翳风直刺1寸,行小幅度捻转补法1 min;留针30 min。每日1次,连续治疗4周。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 客观疗效指标

于治疗前后采用美国卫生研究院卒中量表(NIHSS)、改良生活质量评价量表(Barthel指数)及神经功能缺损程度评价量表(CSS)评定。

3.1.2 血栓弹力图指标

分别于治疗前后取静脉血3 mL送检,检测仪器采用血栓弹力图仪,型号CFMS LEPU-8800,配备电脑乐普CFMS软件系统。首先采用1000 μL枸橼酸化高岭土激活血清样本,并加入20 μL氯化钙,然后打开血栓弹力图仪进行血栓弹力检查,打印结果图,读取凝血活酶生成时间参数(R值)、血细胞凝集块时间(K值)、血细胞凝集块形成速率(Angle角值)及血凝块最大强度值(MA值)等参数。阳性判定标准[8],R正常取值范围为5~10 min,K值正常取值范围1~3 min;Angle角正常取值范围为53~72°,MA正常取值范围为50~70 mm,未在正常值范围均判定为阳性。

3.1.3 神经递质指标

分别于治疗前后取静脉血3 mL送检,采用酶联免疫吸附法测定 5-羟色胺(5-HT)、肾上腺素(E)、多巴胺(DA)、去甲肾上腺素(NE)的表达水平。

3.2 疗效标准[7]

痊愈:NIHSS评分减低 90%以上,完全恢复正常生活能力。

显著进步:NIHSS评分减低75%~90%,生活能力基本恢复。

进步:NIHSS评分减低46%~74%,生活仍有障碍。

无变化:NIHSS评分减低 0%~45%,生活能力无恢复。

恶化:NIHSS评分无变化或提升。

3.3 统计学方法

采用SPSS20.0统计软件进行数据分析。分类资料(如性别、临床有效率、血栓弹力图指标阳性率等)以频率表示,以卡方检验分析数据。符合正态分布的计量资料(如年龄、血栓弹力图指标、神经递质指标等)以均数±标准差表示,组内比较采用配对t检验分析,组间比较采用独立样本t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 两组临床疗效比较

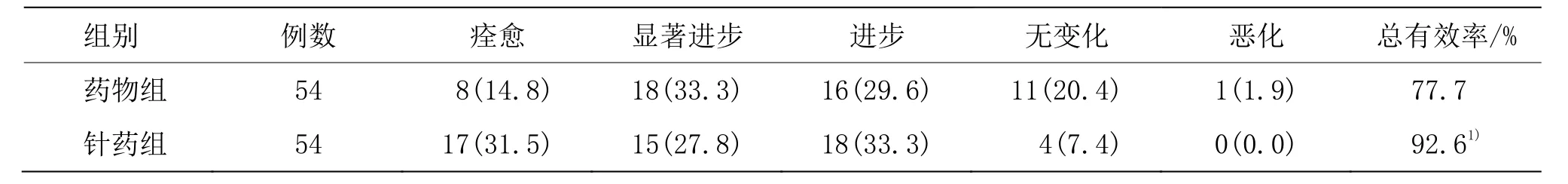

由表1可见,针药组总有效率(92.6%)显著优于药物组(77.7%),差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

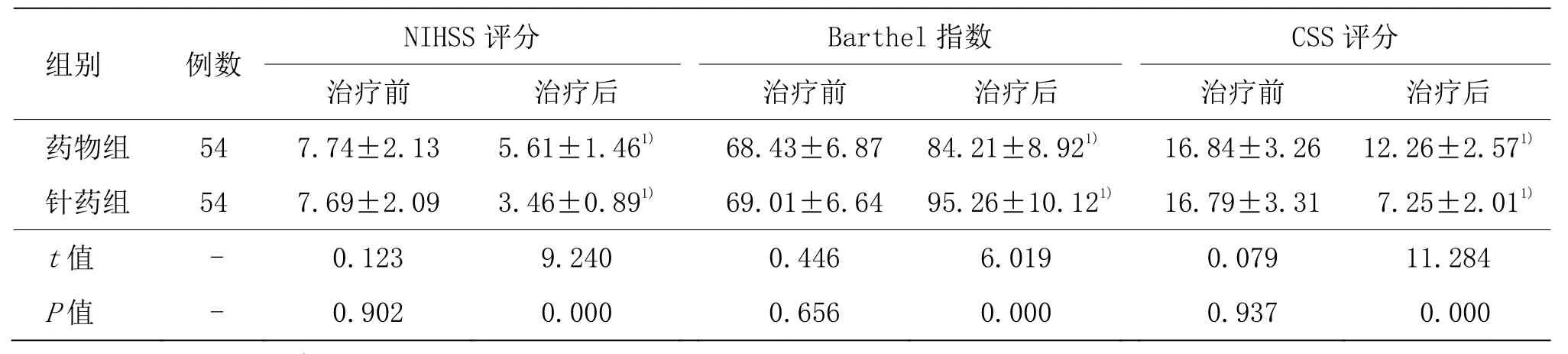

3.4.2 两组治疗前后客观疗效指标比较

由表2可见,两组治疗前NIHSS评分、Barthel指数、CSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后NIHSS评分、CSS评分均低于治疗前,Barthel指数高于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05);针药组治疗后NIHSS评分、CSS评分低于药物组,Barthel指数高于药物组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组治疗前后客观疗效指标比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后客观疗效指标比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数 NIHSS评分 Barthel指数 CSS评分治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后药物组 54 7.74±2.13 5.61±1.461) 68.43±6.87 84.21±8.921) 16.84±3.26 12.26±2.571)针药组 54 7.69±2.09 3.46±0.891) 69.01±6.64 95.26±10.121) 16.79±3.31 7.25±2.011)t值 - 0.123 9.240 0.446 6.019 0.079 11.284 P值 - 0.902 0.000 0.656 0.000 0.937 0.000

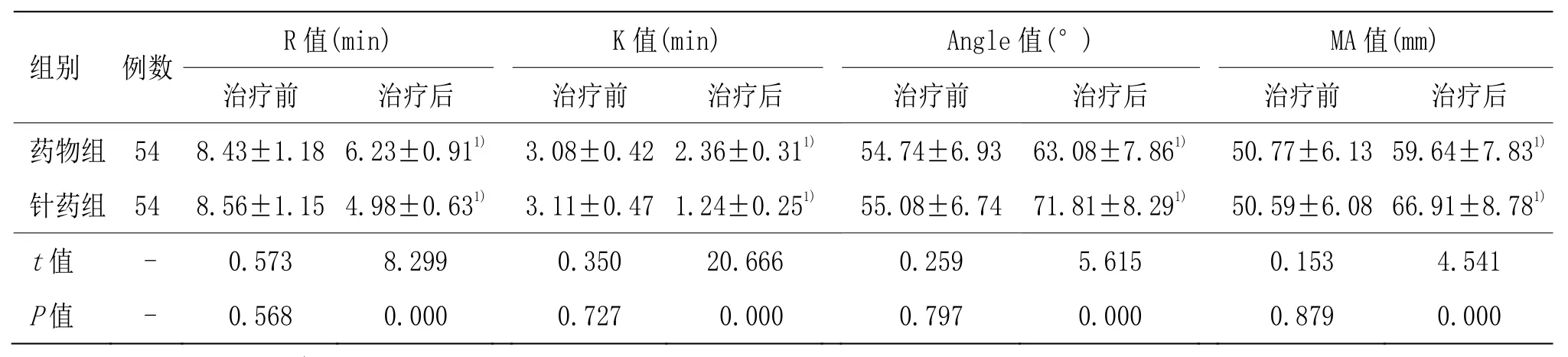

3.4.3 两组治疗前后血栓弹力图指标比较

由表3可见,两组治疗前血栓弹力图指标(R值、K值、Angle值、MA值)比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后 R值、K值均低于治疗前,Angle值、MA值均高于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05);针药组治疗后R值、K值均低于药物组,Angle角、MA值均高于药物组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组治疗前后血栓弹力图指标统计值比较 (±s)

表3 两组治疗前后血栓弹力图指标统计值比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

R值(min) K值(min) Angle值(°) MA值(mm)组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后药物组 54 8.43±1.18 6.23±0.911) 3.08±0.42 2.36±0.311) 54.74±6.93 63.08±7.861) 50.77±6.13 59.64±7.831)针药组 54 8.56±1.15 4.98±0.631) 3.11±0.47 1.24±0.251) 55.08±6.74 71.81±8.291) 50.59±6.08 66.91±8.781)t值 - 0.573 8.299 0.350 20.666 0.259 5.615 0.153 4.541 P值 - 0.568 0.000 0.727 0.000 0.797 0.000 0.879 0.000

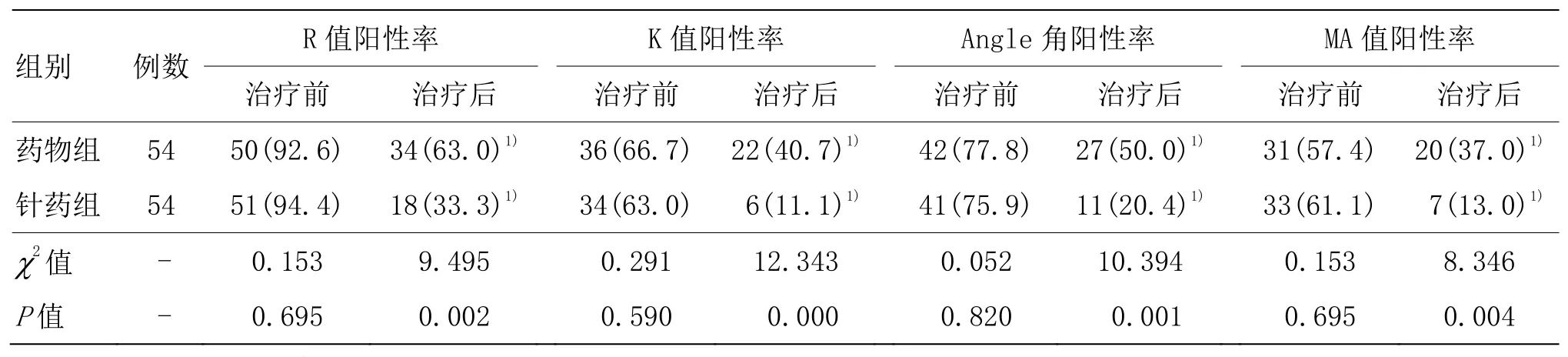

由表4可见,两组治疗前血栓弹力图指标(R值阳性率、K值阳性率、Angle角阳性率、MA值阳性率)比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组组治疗后血栓弹力图指标阳性率均低于治疗前(P<0.05);针药组治疗后血栓弹力图指标阳性率均低于药物组(P<0.05)。

表4 两组治疗前后血栓弹力图指标阳性率比较 [例(%)]

3.4.4 两组治疗前后血清神经递质水平比较

由表 5可见,两组治疗前血清 5-HT、DA、E、NE水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后血清5-HT、DA、E、NE水平均低于治疗前(P<0.05);针药组治疗后血清5-HT、DA、E、NE水平均低于药物组(P<0.05)。

3.5 两组不良反应

药物组和针药组均未出现严重不良症状,仅药物组1例患者轻微头晕,于2 d后自行缓解。

4 讨论

脑梗死是全球致残的首要病因,也是全球致死的第二大病因。据相关文献数据显示,我国今年脑梗死发病率呈上升趋势,2017年新发脑梗死已达200万,已累计脑梗死人群达600万,2017年因脑梗死而死亡人数高达150万,这给社会带来极大的负担[9]。尤其急性脑梗死具有更高的致残率和致死率,故临床早发现、早治疗显得尤其重要,时间窗内尽早予以静脉溶栓治疗,是国内外指南推荐的急性脑梗死早期最有效治疗方案。

表5 两组治疗前后血清神经递质水平比较 (±s,ng/mL)

表5 两组治疗前后血清神经递质水平比较 (±s,ng/mL)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05

组别 例数NE DA 5-HT E治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后药物组 54 108.26±14.45 87.26±12.761) 338.26±34.26 281.03±27.711) 384.64±36.74 297.26±28.621) 33.38±5.81 28.15±4.031)针药组 54 107.84±14.52 58.26±9.711) 336.26±34.48 204.18±20.151) 386.71±35.84 231.15±20.261) 33.51±5.72 21.74±3.081)t值 - 0.151 13.291 0.302 16.482 0.296 13.854 0.117 9.287 P值 - 0.881 0.000 0.763 0.000 0.767 0.000 0.907 0.000

临床研究中,静脉溶栓治疗有较强的时间依赖性,急性脑梗死最佳治疗时间在 4.5 h以内[10-11]。然而急性脑梗死固有的神经功能不可恢复性和溶栓疗法引起的严重并发症(如再灌注损伤和再灌注闭塞)等均给溶栓治疗预后带来影响,导致患者溶栓治疗后极易出现凝血功能异常、神经递质指标异常及神经功能缺损[12-13],故在溶栓治疗后,早期选择能够恢复神经功能和改善凝血功能的最佳治疗方案,成为当今研究的主题。

脑梗死是因为脑血管疾病造成突发性局部脑功能缺损,中西医联合应用于急性期治疗的临床疗效较高,尤其以中医针灸联合西医治疗近年报道颇多,在显著改善瘫痪肢体功能和言语功能障碍方面疗效独到[14]。针灸治疗脑梗死早在 2000多年前文献中就有记载:“巨针取之,益其不足,损其有余,乃可复也。”是《黄帝内经》对其疗效的评价。后续历代医家对针灸治疗脑梗死各有论述,对于其取穴、针灸手法均在不断完善。现代医学家在前人针灸方案基础上,通过创新使针灸治疗脑梗死的临床疗效有了很大提高,如本研究的醒脑开窍针法就是其中的佼佼者。醒脑开窍针法以针对脑梗死“窍闭神匿、神不导气”的病机,在选穴和针刺手法上均进行了更新,如选穴以阴经和督脉为主,针刺手法严格量学规范[15]。选穴足阳明经之会穴,可起到上行入脑达巅开窍启闭以醒脑安神之功,选择内关为八脉交会穴,可起到宁心安神、疏通气血之功。临床研究显示,醒脑开窍针法对于缺血再灌注的钙超载异常表现具有明显的抑制作用,适合联合溶栓治疗后的再灌注损伤早期干预治疗[16]。本研究结果显示,针药组总有效率(92.6%)显著优于药物组(77.7%);治疗后针药组NIHSS评分、CSS评分均低于药物组,Barthel指数高于药物组。提示早期醒脑开窍针法可利于阿替普酶的药效作用,从而提高缺血区脑灌注,提高脑细胞的抵抗力,从而减低缺血再灌注损伤,同时早期醒脑开窍针法能改善患者神经功能缺损状况和术后生活质量,明显提升治疗预后效果。

凝血功能障碍和神经递质指标异常是急性脑梗死患者溶栓治疗后常见临床症状。研究显示溶栓治疗可通过多种机制破坏机体抗凝血功能及纤溶系统,极易出现高凝状态或再度血栓状态,此外溶栓治疗也可导致促凝血素释放、内皮损伤等,这也是溶栓治疗后血高凝状态和增加血栓栓塞风险的重要原因[17]。国外研究显示,约14.3%急性脑梗死患者溶栓治疗后3个月内发生血高凝状态,从而增加再发脑梗死的病死率[18]。因此,溶栓治疗后早期预防高凝状态,是预防血栓再度形成,提升溶栓治疗预后的关键。血栓弹力图可以准确记录血液凝固中血块形成的动力学过程,是外科手术中常见评估凝血状态的有效方法[19]。本研究结果显示,治疗后,针药组R值、K值均低于药物组,Angle角、MA值均高于药物组,针药组血栓弹力图指标(R值阳性率、K值阳性率、Angle角阳性率、MA值阳性率)均低于药物组。结果提示,与单纯阿替普酶溶栓治疗比较,醒脑开窍针法应用于阿替普酶溶栓后,可有效改善患者血凝指标,此研究结果并未有文献证实,但有类似研究证实醒脑开窍针法可改善乳腺癌患者的凝血功能指标[20]。溶栓治疗后的脑梗死患者存在实质性脑损伤,主要表现为记忆力衰退、注意力下降、反应能力下降等,上述实质性脑损伤临床表现均受神经递质调节,且多表现为单胺类神经递质,如5-HT、DA、E、NE等指标的高表达[21]。本研究中,药物组和针药组治疗后神经递质指标均低于治疗前,且针药组的神经递质指标均低于药物组。提示醒脑开窍针法可显著降低阿替普酶溶栓治疗后脑梗死患者的神经递质指标异常高表达,这对于改善患者神经缺损功能有一定的作用。

综上所述,与单纯阿替普酶溶栓治疗比较,醒脑开窍针法联合阿替普酶溶栓治疗急性脑梗死患者的疗效确切,可有效改善患者血凝指标、神经递质指标和神经功能缺损状况,提升患者生活质量。