食管乳头状瘤临床内镜诊治与结果分析

2020-06-10才郎卓玛

才郎卓玛

摘要:目的:探讨食管乳头状瘤患者采用临床内镜诊治的结果与价值。方法:回顾性选择本院收治的食管乳头状瘤患者77例作为资料,均为2017年10月至2019年10月采用临床内镜诊治,且经病理诊断确诊,分析内镜诊断及治疗过程,内镜表现及预后。结果:77例患者经内镜检查发现病变81个,食管上段10例,食管中段42例,食管下段21例,多发4例病变均位于中下段。病变平均直径(3.26±0.75)mm。乳头状瘤病变中86%呈现乳白色多乳头状隆起,质地软,匍匐状;10%呈现半球状隆起,多呈现淡红色。4%呈现扁平状微隆起,多呈现偏白色。经内镜治疗后未出现出血并发症,且随访2-3个月无复发情况,黏膜恢复正常。病理确诊鳞状上皮乳头状瘤94%,鳞状上皮乳头状增生,符合乳头状瘤6%,无异型增生及癌变。结论:针对食管乳头状瘤患者采用内镜诊断及检查可明确肿瘤的位置、性状,且内镜下治疗具有创伤小、安全性高、恢复快及疗效好优势,诊治价值较高。

关键词:食管乳头状瘤;内镜诊治;病理诊断;病变位置

中图分类号:R735.1 文献标志码:A

食管乳头状瘤属于息肉样良性肿瘤,在中老年群体较为多见,具有起病隐匿,症状无特异性特征,多表现出胸骨后痛、吞咽困难、胃灼热感、便血等症状,需经内镜检查确诊。临床认为黏膜损伤、人类乳头状病毒感染为主要病因,但具体发病机制尚未明确,为减轻症状,需采取可靠措施去除肿瘤。保守治疗难以获得治疗作用,为实现对肿瘤的发现、治疗,需采用食管内镜诊治,即内镜可观察到食管乳头状瘤呈球形或半球形隆起,浅桃红色,质软,多数患者在内镜检查中发现异常。食管乳头状瘤患者经病理确诊可直接采用内镜治疗,尤其肿瘤小患者可采用活检钳出,肿瘤大患者借助其他器械进行切除,具有疗效好、安全性高优势。为此,本次研究对食管乳头状瘤患者采用临床内镜诊治的结果与价值进行了探讨,选择2017年10月至2019年10月张掖市中医医院采用临床内镜诊治食管乳头状瘤患者77例作为资料。

1资料与方法

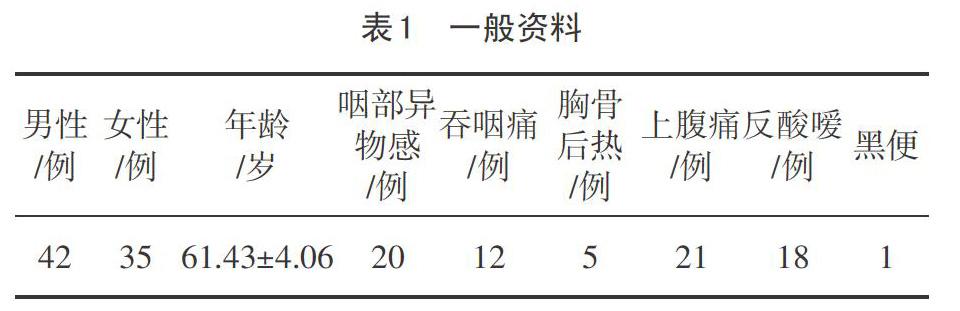

1.1一般资料

回顾性选择本院收治的食管乳头状瘤患者77例作为资料,均为2017年10月至2019年10月采用临床内镜诊治,且经病理诊断确诊。其中男性42例,女性35例,年龄45岁至80岁,详见表1。排除异物穿透消化道管壁患者、不能耐受胃镜检查患者等。

1.2治疗方法

选择OlympusGIF_HQ290的电子胃镜,术前经其他检查明确异物位置,给予润滑消泡剂口服,采用达克罗宁胶浆咽部麻醉,协助取左侧卧位,置入胃鏡,缓慢进镜,详细观察,发现乳头状瘤病变,彻底暴露,分析病变位置、大小及性质,退镜是采用活检钳进行全瘤咬除活检,但若直径>5mm则需采用高频电热活检钳进行切除治疗,必要时采用1:10000肾上腺素+美蓝注射在病变周围,利用透明帽圈套器将病变根部圈套后,切除。需注意操作时不可强行用力,缓慢操作,避免损伤黏膜。

1.3观察指标

观察内镜表现:病变位置、性质、大小;分析病理组织学表现。观察并发症及复发情况。

2结果

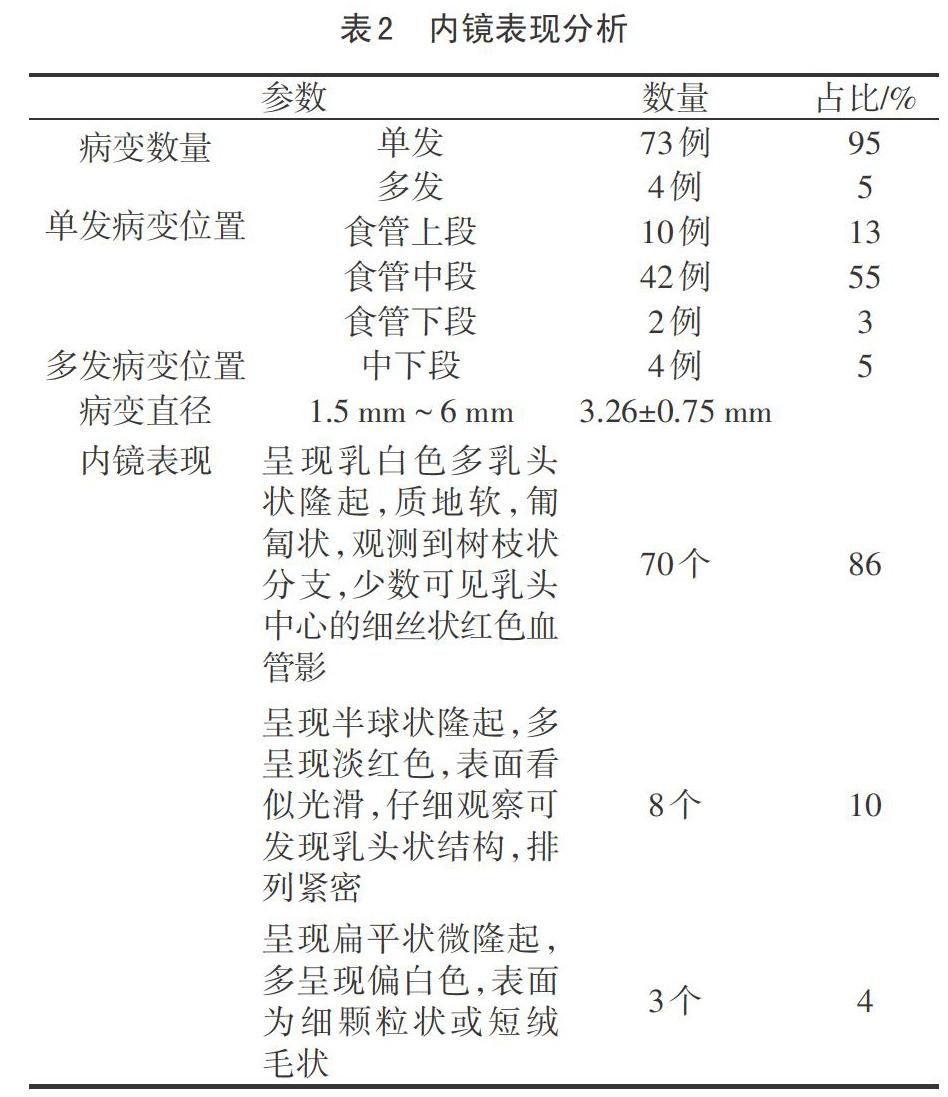

2.1内镜表现分析

77例患者经内镜检查发现病变81个。经内镜治疗后未出现出血并发症,且随访2-3个月无复发情况,黏膜恢复正常。详见表2。

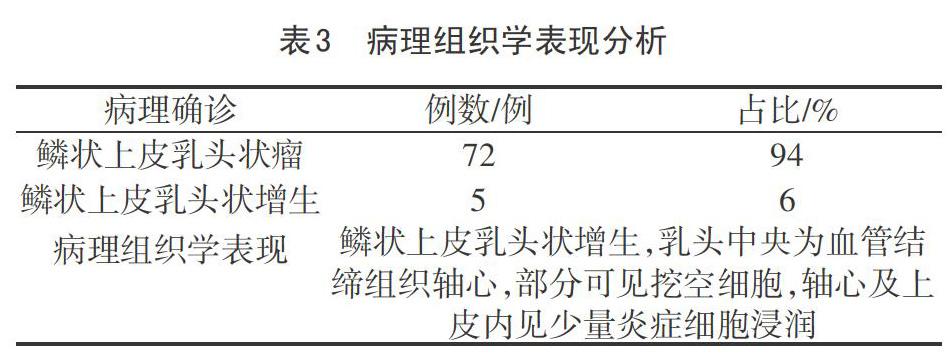

2.2病理组织学表现分析

病理组织学可观察到鳞状上皮乳头状增生,无异型增生及癌变。详见表3。

3讨论

食管乳头状瘤属于临床较为少见的良性肿瘤,临床诊治经验相对较少,但近年受到食管炎、食管损伤等发病率增加,导致食管乳头状瘤发病率也相应增加,需借助病理诊断、内镜诊治,丰富临床诊治经验。根据相关调查研究可知,食管乳头状瘤多发生在40岁以上群体,年轻群体发病率较低,认为与中老年患者免疫功能低下,食管黏膜损伤发生率高有关,且具有起病隐匿,无特异性临床症状特征,因此多数患者未能经明显身体不适主动检查确诊,而是在体检、其他疾病等胃镜检查中偶然发生。而且食管乳头状瘤可能伴随临近脏器肿瘤,如咽喉癌、肺癌、膀胱癌等。为实现对食管乳头状瘤的准确诊断及安全治疗,如今临床加强对内镜技术的应用,通过置入内镜可准确观察到病变的位置、大小及性质,但确诊需取活检病理证实。食管乳头状瘤多在食管中下段,可单发或多发,若内镜表现出形态各异的食管黏膜隆起时则需考虑食管乳头状瘤,但需做与其他食管疾病鉴别。

当前临床对食管乳头状瘤病因及发病机制尚未明确,且存在争议,多数认为食管乳头状瘤发病原因与胃食管反流食管炎、食管裂孔疝以及其他物理化学因素刺激密切相关,即多数患者临床表现与胃食管反流食管炎相近,经内镜检查可发现食管中下段黏膜炎症性改变。内镜诊断发现病变,需要与食管息肉、食管糖原性棘皮病、黏膜白斑、寻常疣、疣状鳞癌等疾病鉴别,重视病理证实。人乳头状瘤病毒感染作为导致食管乳头状瘤的主要病因,人乳头状瘤病毒与人类鳞状上皮细胞高度亲和性,可导致食管鳞状上皮多节段演变为肿瘤,但并非所有食管乳头状瘤均为人乳头状瘤病毒感染,部分患者人乳头状瘤病毒为阴性,因此对于人乳头状瘤病毒与食管乳头状瘤的具体关系需进一步深入研究。

研究认为食管乳头状瘤发病受到多种因素综合导致,如化学及物理刺激下,导致黏膜损伤,激活人乳头状瘤病毒。同时人乳头状瘤病毒又是加重次黏膜刺激引起病变的因素。由于食管乳头状瘤属于良性肿瘤,存在癌变风险,且随着瘤体增大导致症状加重,因此经确诊后可采用内镜治疗措施,如活检钳出、微波凝除、高频电凝切除等方式治疗,依据患者病变大小采取相应措施,如病变小可直接行内镜活检钳出,操作简单,创伤小,无需借助其他设备,病变大则需借助器械完成治疗。治疗中一般无明显出血,部分患者出血可通过喷洒8%去甲肾上腺激素液或凝血酶,控制除出血情况。条件允许可采用氩离子凝固术治疗,具有凝除和止血作用,且不会对食管黏膜造成损害,安全性高。

本次研究结果显示食管上段10例,食管中段42例,食管下段21例,多发4例病变均位于中下段。病变平均直径(3.26±0.75)mm。提示食管乳头状瘤多在食管中下段发生,病变较小。乳头状瘤病变中86%呈现乳白色多乳头状隆起,质地软,匍匐状;10%呈现半球状隆起,多呈现淡红色。4%呈现扁平状微隆起,多呈现偏白色。经内镜治疗后未出现出血并发症,且随访2-3个月无复发情况,黏膜恢复正常。提示食管乳头状瘤内镜表现为乳白色多乳头状隆起、半球状隆起或扁平状微隆起,内镜治疗效果好、安全性高,未出现复发情况。病理确诊鳞状上皮乳头状瘤94%,鳞状上皮乳头状增生,符合乳头状瘤6%,无异型增生及癌变,提示食管乳头状瘤多为鳞状上皮乳头状瘤。本研究尚存在不足,如纳入对象少,内镜诊治总结少,随访时间短,为进一步明确内镜诊治价值需扩大研究对象及随访时间。

食管乳头状瘤患者采用临床内镜诊治价值较高,可发现病变异常,与其他食管疾病有效鉴别,且可作为切除病变的手术依据,完成微创下切除治疗,疗效好,安全性高。