唐君毅的《大学》诠释探赜

2020-06-05王振辉

王振辉

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072)

《大学》是儒家最具诠释空间的经典之一,两宋以来的思想家多借诠释《大学》来表达自己的义理关怀。诚如唐君毅所言,“宋明至今中国儒学之发展,实大体有类于绕《大学》中所谓八目之次第一周”[1]。现代新儒家的代表人物唐君毅(1909-1978)继承了传统哲学的思想资源,对《大学》作了创造性的阐发。一方面,他接续了宋以来的《大学》改本运动,重订《大学》章句;另一方面,他提出了别具特色的格物致知诠释:感通格物说和致知三义说,并揭示了《大学》“本体与工夫相统一、内圣与外王相统一”的义理性格。

一、 唐本《大学》

二程以来,儒者们渐渐不满于古本《大学》文句的错乱,兴起了所谓的《大学》改本运动,朱子的《大学章句》即是一例。而阳明为了回应朱子学,力主恢复古本,引发了古本回潮运动。因此,《大学》文本问题历史地表现为多种改本之间的竞争以及改本与古本的竞争。而《大学》改本问题往往和格致诠释联系在一起。刘宗周就曾用“《大学》疑案说”来概括这种现象:“古本、石本、皆疑案也,程本、朱本、高本皆疑案也,而其为格致之完与缺,疏格致之纷然异同,皆种种疑案也。”[2]607

唐君毅非常清楚学术史上的争论,但他并不满足于历来的诸多版本。他以古本《大学》为依据,在批判吸收朱子《大学》章句以及宋明儒诸改本的基础上,重新编订了《大学》章句,形成了唐本《大学》章句。为方便论述,现将古本《诚意章》以上简录于下:

段1:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

段2:知止而后有定……物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

段3:古之欲明明德于天下者,先治其国……国治而后天下平。

段4:自天子以至于庶人……其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。

段5:此谓知本,此谓知之至也。

段6:所谓诚其意者……故君子必诚其意。

段7:诗云:……道盛德至善,民之不能忘也。

段8:诗云:“于戏!前王不忘。”……此以没世不忘也。

段9:康诰曰:“克明德。”……皆自明也。

段10:汤之盘铭曰:“苟日新,日日新,又日新。”……是故君子无所不用其极。

段11:诗云:“邦畿千里,唯民所止。”……与国人交止于信。

段12:子曰:“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎!”……大畏民志,此谓知本。

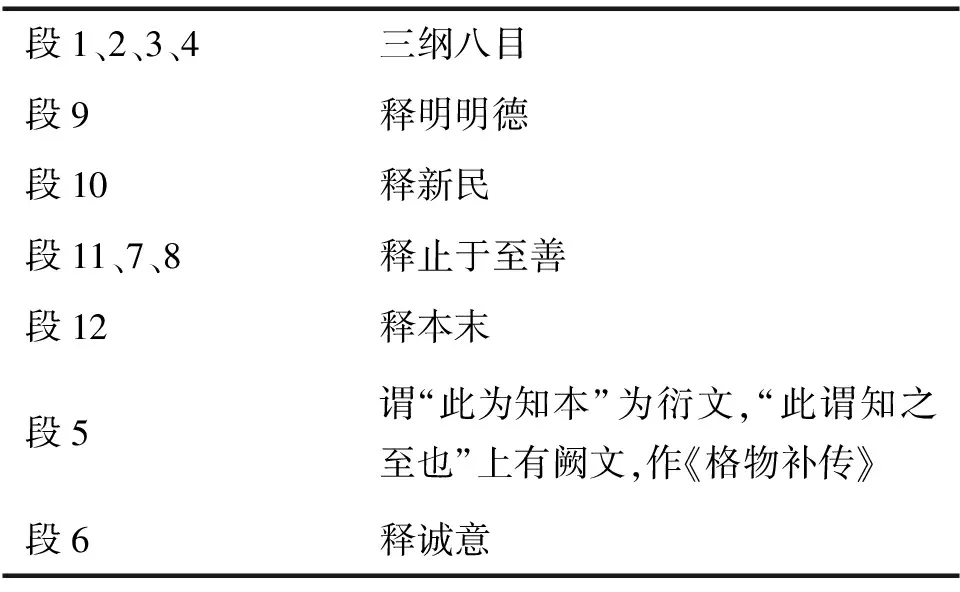

唐本对古本的改动有三处:一是改“亲民”为“新民”;二是将段9、10、11移于段3后;三是将段2移于段11后。其文本结构如表1所示:

表1 唐本《大学》文本结构表

在整体文本形式上,唐君毅仍采取朱子所确定的“典型结构”范式:将《大学》的文本按三纲八目、三纲释、八目释的顺序排列。但在具体的改动内容上,唐君毅对朱本《大学》则有所取舍。表2为朱本《大学》的文本结构:

表2 朱本《大学》文本结构表

由唐本《大学》文本结构表可知,唐君毅对文本的整体判定为:《大学》有错简无阙文和格致有传说。

第一,《大学》有错简无阙文。按照《大学》文义,段9、10、11明显是征引《诗》《书》来诠解三纲领。如果依据古本,这三段归入诚意章,会导致文义不连贯。唐君毅接受朱子的讲法,将这三段移到前面,当作三纲释文。这种经传对应模式,也使他接受了朱子改“亲”为“新”的做法。不过唐君毅反对朱子将段7、8、12也移于上,理据是这三段放在诚意章并不是妨碍文理。诚意章的大旨是在:通过个人慎独诚意的工夫使德性表现于身体情态,以德润身。段7、8、12是说通过内在意志纯化的工夫而使所知、所止的至善之道表现出来,扩充至极而化成人文。两者都是合内外之道的具体展示,按古本疏通,文义连贯,无需改动。朱子判定这三段是错简,认为段7、8是止于至善的工夫和效验,段12是本末的释文。唐君毅认为朱子这样移动没有充分理据,因为我们可以顺文义而将这三段都当作诚意的工夫和效验,不必多作移动。并且,朱子如此移动,直接导致了《大学》出现了阙文:两个“此谓知本”相连,朱子将其一视为衍文;而“此谓知之至”一语也缺乏上下文,故朱子断定此处阙了格物致知的释文。现在唐君毅将段7、8、12归入诚意章,也就没有理由认为《大学》有阙文。

第二,格致有传说。实际上,唐君毅断定格致传本身就散落在文本中,段2、4、5就是格物致知的释文:

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。此谓知本,此谓知之至也。[1]245

唐君毅的理据主要有两个。第一,物有本末之物就是格物之物。在朱子的诠释中,“物有本末,事有终始”一句,是解释三纲之语:“明德为本,新民为末,知止为始,能得为终。”[3]4物之本末指明德、新民之事;事之终始单指止于至善之事,然而将止于至善分“终始”显然有过度诠释之嫌,会使“物有本末,事有终始”失去了相对成文的意蕴。唐君毅则主张格物就是格物有本末之物。物指意心身家国天下之物,事指诚正修齐治平之事。这样排列使物和事都有所确指,而且和《大学》文脉结构相呼应。其次,段2、4、5都涉及“知”。唐君毅认为知止、知所先后和知本中的“知”具有同一性,三项都指涉的是致知工夫。唐君毅的做法主要是从文本内部出发定位格致的意涵,竭力避免朱子、阳明以文本外的观念来注释格致带来的过度诠释的问题。

唐君毅对格致传的编订,主要立足于对古本和朱本的扬弃。除此之外,唐本还可以从宋明儒者的其它改本中找到渊源。

程门支流“兼山学派”的黎立武即主张“格物即物有本末之物,致知即知所先后之知。盖通彻物之本末、事之终始,而知用力之先后也。”[4]1365其后儒者董槐、车若水、高攀龙的《大学》改本虽然细节上和唐本有出入,但已开退经补传之风气。而王心斋、罗念痷、李见罗等人的格物说也影响了唐君毅。[1]250-255据此而言,唐本《大学》实际上是对宋明以来《大学》改本运动的一次综合和发展。

总体而言,唐本《大学》较能尊重文本:对文本所作的改动仅有三处,其中移序两次,改一字,牵动原文较少。根据文本诠释的“最小修改原则”,诚如蔡仁厚先生所言,“如果要在不增《大学》原文的前提下,以期《大学》之纲目体系秩然有序,而又义理完足,则唐编章句盖是唯一可以满足此一条件者。”[5]168但从另一角度看,唐君毅将段2、4、5作为格致释文,并将其移到段11之后,并无坚实的文献学依据。因为就算2、4、5段内容相关,我们也尽可以将此看成是古人属文喜错综杂乱,不必将其组织成整齐的段落。更何况段2与段1相连,文义通畅,没有必然的理据将其分开。因而,唐本亦不过是一家之言,不能取代古本的地位。

二、 感通格物说

唐君毅的文本考订工作和义理诠释工作其实是互为表里,密切相关的。他认为文献与义理应该形成良性的循环:由辞以通章句而明义理,本义理而还通章句与辞。文本考订为其义理诠释提供了文献支撑,而义理诠释也是其文本考订的重要参考。在唐本《大学》的基础上,唐君毅展开了他的格致诠释。

物事之分是唐君毅格物诠释的出发点。文本上,“物有本末,事有终始”就是对格物的释语。物指“意心身家国天下”之物,事指“诚正修齐治平”之事。物和事虽然有相关性和对应性,但两者的分际不能淆乱。在此,唐君毅并未将知也看做物。格物致知是相连的工夫,知是“以物为其所对所觉”[1]254,因而不能将知也看作物。但这样论述,容易遭到误解:物好像是作为知识论意义上的客观对象。在论述《大学》和先秦诸家的区别时,唐君毅说:“此中之君臣父子,即皆吾所知时所对之物也。故此物实即是人之人伦关系中所对之一一人,而不同于道墨荀所谓自然天地万物也。”[6]56又谓:“其所谓物,非泛指一般外物,其所谓知,亦非泛指一般之知,而物为有关性情之物,知为有关性情之知矣。”[1]104物实际上是指“伦常关系中之物”或“有关性情之物”。换言之,物是道德实践境域中的物,是作为与实践者性情相关的关联整体。道墨荀所谓的自然万物有很强的认识论意味,是去道德化的实然性的物。但是“伦常关系中之物”则是事实与价值不分的:“为人父,止于慈”,作为“父”的物,本身就蕴含了“应当慈”。这实际指的是礼乐实践中的物。礼主分、主序,礼乐实践中的物具有本末性的层位结构,因而“物有本末”。

历来对格物的诠释,争议最大的当属“格”字。郑玄训为“来”,朱子训为“至”,阳明训为“正”,又有“感通”“量”“类”等训释。从训诂学来说,《说文解字注笺》云:“各,古格字,故从夊。夊有至义,亦有止义,故格训为至,亦训为止矣。”[7]230徐灏的讲法并不错。“夊,行迟曳夊,夊象人两胫有所躧也。”[8]104各就是脚向居所走来。这是道路意象的朴素表达:从某处走到某处,就是道路。至和止都是在道路展开过程中的实现的。心灵道路的展开即心灵的感通活动。因而感通可以涵盖至和止的意思。唐君毅就是以格的感通义统摄其他义涵,以训释“格物”。其云:“吾人于物之至,而来接来感者,皆加以度量,而依类以有其当然的所以应之感之之行事而不过之谓。”[1]247这里至少包含了四个逻辑层次:事物的到来和显现、心灵与事物的接触和感通、心灵对事物结构的度量、心灵对事物有当然性的回应。解读这句话,我们需要从心灵的虚灵明觉的角度切入。就心灵之虚性而言:虚故能受。格物首先不是心灵认知性地宰制物,而是让物自然地到来和显现。物之所以能显现于心,源于心灵具有涵摄性,能容纳接受物。虚是物显现于心的可能性条件。就心灵之灵性而言:灵故能通。物的显现与心灵的感通具有共时性和互动性,当物显现时,心灵自然地与其相感相通,将其纳入到感通活动中来。灵是感通活动的可能性条件。就心灵之明性而言:明故能照。物的来显具有本末性的结构,心灵对之加以格量,形成对物的本末结构的感知。就心灵之觉性而言:觉故能应之以正。心灵对物的感通活动,本身已经启示了道德性的要求,心灵应当以正道来回应物的显现。而心灵的觉性意味着对义之当然的自觉。唐君毅特别重视虚灵明觉心,可以说,虚灵明觉心是其格物说的心性论基础。①上文仅顺虚灵明觉的逻辑结构来诠释,而格物的整个历程就是心物感通活动。在此过程中,心物关系如主宾关系:物如宾客之来显,心如主人之往迎,而两者具有一种互动性。同时,因为物具有本末性的结构,心灵应感之事也应顺应物的本末结构,依其序、随其类而有所回应。如此,感通之事也具有终始性的序列。而在心灵应物的同时,已经蕴含了正而不过的要求,即物的显现对实践者内心有一种道德的呼召。如父呈现于子面前时,子对父的回应之事已经蕴含着“为人子,止于孝”的要求。不过格物工夫侧重在心物感通之事,对这种正当性的充分自觉,则是致知的工夫。此处不可有这样的误解:似乎是有一个现成的物需要一个现成的心来感通。这种模式必然会面临知识论上的困境:心灵如何能越出自身而通达超越于外物。在唐君毅看来,心是虚灵明觉的性情心,物是能呈现自身之物。物的显现不是“诈现”的现象,而是物之真实存在在心中显示。在当下的感通情境中,心物是俱隐俱现,相互内在的,心物不是认识论上的主客对待关系,而是心性论上的万物一体的关系。虚灵明觉心以感通为性,故能与物为一体。②综上可知,唐君毅的格物说虽然综合了“格”的众多意涵,但格物本质上为心物感通的工夫,因此我们将其总结为“感通格物说”。

唐君毅的诠释的立足点是物事之分,这是对朱子阳明诠释的反思。唐君毅认为朱子和阳明都训物为事,从而遗漏了具体的物。这种批评很有洞见。朱子将格物诠释为:“格,至也。物,犹事也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。”[3]4物指一切蕴含着天理的事事物物。虽然格物就是即物穷理,但“即物”只具有手段性,穷理才具有目的性。阳明则将物定义为“意之所在之事”,但意念有善有恶,作为意的呈现,物也有正与不正。格物就是良知纯化意念的工夫:“格者,正也,正其不正以归于正之谓也。”[9]972朱子从理学视域出发,不仅将重点落在理而不是物,而且还混同了格物与致知,致知不过是格物的效验而已。阳明从心学视域出发,将物完全主观化,使格致诚正的工夫同一化,显然不符合《大学》对工夫次序的诉求。唐君毅提出物事之分和感通格物说,实际上是自觉地回复到礼乐论的视域下谈格物,这里物还没有出现那么多的形上学含义,既不是理气和合之物,也不是意念呈现之物,而是作为礼乐实践情境中的物,这显然更切近《大学》的时代背景。

此外,从感通格物说中,可以看出唐君毅心境感通说的雏形。在《生命存在与心灵境界》中,唐君毅用“境”来代替“物”,境兼虚实,与心灵俱隐俱显,俱起俱息。而心灵的感通活动有其类别、次序和层位三向,并通过一阴一阳的内在机制,开显为层层超越的九重境界,由此构建出体系庞大的“感通形上学”。[10]这里我们暂不对“感通形上学”作深入探析,但无疑,心境感通说是对感通格物说的深化和发展。在感通格物说中,物还只是局限于道德实践境域中的物,而物的显现和心灵的感通之间的关系也并未明朗。在心境感通说中,境已经泛指与心灵感通的一切境域,而心境的关系也通过体相用和一阴一阳之谓道的脉络展开。但二者的致思取向是相同的,都重视心境(物)的互动感通。在《生命存在与心灵境界》中,唐君毅甚至直接借用《大学》本末终始等术语来表达感通的次序性。可以说,《大学》构成了唐君毅感通形上学的重要思想资源。

三、 致知三义说

格物与致知是相连的工夫,但两者的侧重点仍不同。“盖格物之义,唯是直就物之来接来感,而吾又有所以感之应之之事上说;而至善则自吾人之所以感之应之之正道上说。”[1]253总体来说,格物是心物感通之事,致知则是心灵进一步对感通之事所要求的正当性的认知和自觉。

从文本(段2、4、5)出发,唐君毅认为致知具有知止至善、知所先后和知本三种涵义:“《大学》致知之要点,即在于能知此止,以知止至善。进而就吾人所对之客观之物不同,而知其本末。因而于吾人之应物之事,亦当就其连贯,而知其终始,乃先其本始者,而后其末终者。人能知先事其本,后事其末,是谓知本,而达于‘知之至’矣。”[1]246

首先,知止至善。唐本将段2移到段11之后,“为人君止于仁……与国人交止于信”下面为“知止而后定”句。因而,段11就是止于至善的释文。仁敬孝慈信之类的正当性原则或道德理想就是至善。唐君毅言:“至善,即主观之当知、当止之‘对客观对象之物之当然之道也’。”[1]246至善必须连着具体的应物之事而言。知止至善,就是实践者对待物的态度和行为都能够达到中正不偏的合乎正当原则的理想状态。如此解释,“止于至善”就不是独立的纲领,而是指:使明明德、新民之事达至完满的合乎正道的状态。但此处我们仍可问:至善之道和知之间是何关系?唐君毅言:“然克就《大学》之此文句而言,亦实不能断定《大学》之所谓至善,毕竟只为人知之所对,或兼为此知之本性。”[1]265唐君毅认为这个问题只有到阳明提出“良知即天理”说才能解决,《大学》并未明确处理。其实,在格物致知工夫中,心体还未完全自觉,只有经过诚意正心的工夫,至善之理才“真实化”于心,而心体也完成了自觉。就此而言,唐君毅认为至善也不是外在的:“至善者非他,即依明明德而亲民……以使明德实明于天下,彰明吾本有之明德而已。”[1]103

其次,知所先后。知所先后就是知“物有本末,事有终始”。唐君毅在此强调要对工夫的实践次序有明确的了解:我们通过对具有本末结构之物的感通而通达善道,因而实践此善道的工夫也应该有始终先后的次第。始终先后关系不仅仅是时间序列上的次第关系。其言:“此所谓始终相涵,相生相成,即谓此《大学》八条目所说之八事,前一事之必归向于后一事,亦生起此后一事,以后一事为其末;而后一事即成就此前一事,还完成前一事,亦以前一事为其本……其中终始之相涵而相生相成,即见此为始与终之事,有共同之道为之贯。始必归向终,终亦必可完成其始,即成一终始相涵,相生相成之相续不断之历程。”[6]59唐君毅将八条目的关系看作是相连相涵、相生相成的锁链式结构。前一工夫是后一工夫的前提和开端,后一工夫是前一工夫的发展和完成。而诸多工夫的核心都是明明德,因而有一贯之道相连,不会导致工夫的支离。

最后,知本。知本是对知所先后的深化。一方面,知本即知“知所先后”为本。这是将工夫的次第相涵的原则提到了本的地位,强调了实践的当下性和次第性。故唐君毅言:“《大学》于此,乃于所以明明德于天下之事,由小而大,由本而末,由始而终,层层加以划开,而工夫则步步加以收进,以底于当前所可遵循实践,而下手落足之处。”[1]249另一方面,知本即是知“修身”为本。修身为齐家、治国、平天下之本。修身作为内外工夫的枢纽,上涵格致诚正等自明明德之事。言修身为本实际上是说明明德为新民之本。这两个层次是统一的:在明明德于天下的实践历程中,既要知道工夫次第相涵的重要性,又要知道各项工夫皆以明明德为基础。

整体而言,致知三义说强调了道德认知的三个方面内容:在感通于物的活动中,应当自觉感通活动要以正当性原则为依归;在通达物之本末结构基础上,应物之事也有次第相涵的实践程序;进而自觉到各项工夫都是以明明德为基础的。

我们需要进一步探索:这里“致知”之“知”属于什么性质呢?是德性之知还是闻见之知,亦或是兼而有之。一方面,唐君毅所谓的“知”是连于性情之知,因而不能同于一般的认知。但亦不能将其理解为阳明意义的良知,因为在唐氏看来,明德才是与良知相当的范畴,“知”只是明德之用。事实上,德性之知和闻见之知在《大学》的时代还尚未明确区分。唐君毅曾经将道德和知识的关系分为四种:俱时呈现的同一关系、更迭呈现的相斥关系、目的与手段的相从关系和交互并在的关系。而《大学》所言致知应属于第一种:“前文论《大学》之言致知,虽谓此知实为德性之知或良知,然《大学》亦未尝言其非闻见之知者;正以此德性之知或良知,亦通过闻见知识之知而表现,而后者仍可视为前者之立体之一面相、轨辙,而可言其无独立之存在性。”[1]278-284在《大学》中,致知之知兼德性之知和闻见之知,二者是相融为一的。以唐君毅所举的事亲之例而言,通过见亲人面容憔悴而知其有病,当下即心有忧虑。在与亲人相感通的过程中,心灵不仅知道亲人生病,而且当下便知事亲的行为应“止于孝”。德性之知与闻见之知的呈现具有共时性,前者通过后者直接呈现,后者又开启了前者的流露。

唐君毅的致知三义说是在同朱子阳明的致知说对话中完成的。他认为朱王二人的致知说都是针对新的问题意识而发。朱子面临的问题是:如何认识未知的道德原则以及普遍原则如何应用于特殊场景中。由此朱子重视穷究所以然和所当然之理,格物致知落脚点都是穷理。阳明面临的问题是:至善原则的根源问题。阳明认为至善即是良知的本性,致知即是致吾心之良知。唐君毅认为朱王之说都有价值,但都是以自己的问题意识代替了文本的问题意识,因而不合文本原义。

虽然如此,唐君毅的致知三义说某种程度综合融通了朱王之说。从诠释模式上看,唐君毅的致知说近于朱子,都强调对至善之理的认知。朱子由于过度强调穷理,致知沦为格物的效验,失去了独立性。唐君毅则将格物限于心物感通,致知则是进一步对至善之道的自觉。这样增强了格物致知之间的联系性和层次性。从实质内容上看,唐君毅又自觉站在了心学的立场上。只不过唐氏扭转了阳明以“良知”训“知”的说法,以明德为良知,而致知作为八目工夫之一,是明德之用。这样就在坚持良知论的前提下,保证了工夫的次第性。

四、 三纲八目总释

前文论析了唐君毅的格致说。这种别具特殊的格致说与《大学》的整个思想系统是否相合呢?本节我们分析唐君毅对三纲八目作的总体诠释。

唐君毅认为《大学》的明德概念类同于孟子所言的性情心。“据《大学》之释明明德,乃以人之明德,上原于天之明命,而为一内在人心之光明之德。”[1]266-267而新民就是自明其明德而明明德于天下。止于至善指在明明德于天下的历程中,一切态度行为都能合乎至善之道,圆满实现。进而,唐君毅认为三纲领可统摄八条目。格致诚正为自明其明德,修齐治平是明其明德于天下的新民之事。“总此相续历程而说之,则整个不外始自吾人之自明其明德于其知所止之至善之前,而终于平天下之历程。简言之,即一‘明明德于天下’之历程。”[6]59在此,明德为心性本体,明明德于天下为工夫。而明明德为内圣之功,新民为外王之功。唐君毅强调的是《大学》的义理性格是:本体与工夫的统一,内圣与外王的统一。不过唐君毅也批评《大学》以明德为本、天下为末,仍有内外之分,不如阳明言良知以通物为性,当下合内外之道圆融。也即是说,《大学》重在言依体起用,不重言即用见体。

虽然唐君毅以“明明德于天下”总括三纲八目,但他更强调八条目之间“事之始终相涵,物之本末相贯”的关系。明明德于天下的工夫又通过八条目终始相涵、相生相成的历程表现出来。他曾通释八条目:“吾人既能于一一之物,知所以应之感之之正道——即至善之道,而又于止于此正道后,即使之真实内存于中,而自诚其意;真实为主于中,而自正其心;乃见于行,而得实修其身;以进而为一一齐家治国平天下之事。[1]247格物是心物感通之事,致知是由格物而自觉到态度行为都应止于至善。诚意是以至善之道而纯化意志,正心是进一步确立仁心的主宰地位,不为各种情绪影响。修齐治平指仁心表现于身、家、国、天下,使其一一得正。我们可将唐君毅的八目诠释分为三组:格物致知、诚意正心、修齐治平。格物致知是工夫之始,可以看作从小学到大学的过渡工夫,即在礼乐实践中兴发德性,实现对礼乐行为中至善之道和实践工夫的自觉。而诚意正心则是通过纯化意念、情绪的过程达到对仁心明德的自觉,至善之道内在于明德之中。修齐治平则侧重在实现了自觉的仁心明德能在家国天下中表现出来。八目工夫就是心性从人文世界中由不自觉到逐渐自觉进而由在人文世界中实现的历程。在此历程中,诚意正心工夫具有枢纽作用,因为仁心明德的自觉关键。而格物则是工夫之始,八条目次第展开的过程,可以至广至大,但其始点则是心物感通这一日常之事。

基于上述义理,唐君毅认为大学兼摄孟荀义。“《大学》之兼摄孟荀义,而以本末、终始,贯儒家之内圣外王之道”[6]55唐君毅的用意很明显:《大学》言明明德近于孟学系统,工夫的次第性近于荀学系统;言内圣近于孟学系统,言外王近于荀学系统。《大学》实际上是以孟学统荀学,言本体必扩充发用为工夫,言外王必定以内圣为基础。唐君毅以近乎正反合的辩证模式来安排《孟子》《荀子》和《大学》的关系,其意图是凸显《大学》通贯本体与工夫、内圣与外王的合内外之道。

值得玩味的是,唐君毅在论述“《大学》义兼孟荀说”时,隐秘地完成了对心学、理学和礼学三种诠释模式的综合。朱子强调工夫次序,但是并未点透明德作为良知的意涵。而阳明则由于过度强调明德的本源性,认为《大学》工夫即是明明德,而明明德不过就是诚意,有将八目工夫同一化的倾向。唐君毅则一方面强调作为本体的明德涵盖贯注于八目工夫中,贯通本体与工夫;一方面强调各个工夫的价值以及工夫之间的连贯性和发展性。唐君毅虽然在心性论以心学为依归,但认为只靠体悟心性的顿教工夫并不能必然保证道德实践的切实完成,仍需要渐教的次第工夫来充实。格致诚正是由礼乐陶养而自觉到正当原则和本然心体,修齐治平则是明明德扩充于外而化成人文。因而,他的格致诠释和对次第相涵工夫的强调,也是对礼学视域下诠释《大学》的回复。当然,在总体取向上,唐君毅仍是以心学模式为主,同时兼取了理学模式和礼学模式,因而避免了各家在文本诠释中的弊端。在他的安排下,《大学》整篇秩序井然,义理融贯而又不失层次性。

我们仍可追问,为何唐君毅如此重视《大学》所展示的合内外之道呢?这恐怕源于他对《大学》所确立的内圣开外王的模式的认同。虽然他认为传统家国天下式的政治架构不适合现代社会,但他希望将其进行现代性转化,以论证儒家心性之学可以开出民主制度。在《文化意识与道德理性》中,他通过对黑格尔辩证法的娴熟运用,极力论证权利意识和民主政制是奠基于道德理性基础之上的。唐君毅的论证极为繁杂,但要旨在由对道德理性的肯定,进而肯定人人皆可作为政治主体。不过唐君毅所开出的外王也不同于现存的民主制度,而是一种理想性的人文的民主政治。这可以看作是《大学》“德性决定政治论”的现代版本。唐君毅的这种理论勇气值得肯定,但他没有对“内圣开外王”所预设的体用论思维进行反省。面对理性多元的事实,我们不禁继续追问:心性之体是否能开出民主之用,以及作为道德之体是否应当开出政治之用?③

结语

本文第一节介绍了唐君毅的文本考订工作。唐本《大学》是以古本《大学》为据,综合了朱本《大学》以及宋明诸多《大学》改本的基础上形成的。其主张《大学》有错简无阙文说,并通过退经补传的策略,组织出格致释文。唐本《大学》结构清晰、文义顺畅,可以看作是两宋以来《大学》改本运动的延续。第二节分析了唐君毅在文本考订的基础上形成的感通格物说。唐君毅首先将物事分离,物指礼乐实践境中具体之物。格物就是心物感通的展开过程。唐君毅主要以格之感通义,融摄其他义来诠释格物活动,这可以说是其后期心境感通说的雏形。第三节分析了唐君毅的致知三义说。致知兼摄“知止至善”“知所先后”和“知本”三层意涵。唐君毅旨在说明:在格物的基础上应该自觉感通活动中要以正当性原则为依归,知道物的本末结构以及道德实践的先后次序,进而自觉到各项工夫以明德为本。第四节介绍了唐君毅对《大学》的总体诠释。唐君毅重视《大学》的两种义理性格:本体与工夫相统一、内圣与外王相统一。因而他强调三纲八目工夫的相涵相贯,八目工夫就是明德由不自觉到自觉进而圆满实现的历程。

唐君毅的《大学》诠释的总体上是心学取向,但他又在某种意义上实现了对理学诠释模式和礼学诠释模式的双重吸收。唐君毅的《大学》诠释可以说兼重明德的根源性、工夫的次第性和人文世界的重要性。唐君毅自言希望探寻《大学》本义,但其诠释在回归文本的同时又有鲜明的个人特色。感通格物说有明显有心境感通说的影子;致知三义说的提出也不能不说和唐君毅重视的知识和道德的关系问题有关;对心性的根源性和工夫的次第性的双重强调,是对其心学立场和工夫论的表达;而对内圣外王和人文世界的重视,则和他的现实关怀有关。虽然我们不能说唐君毅的《大学》诠释是唐君毅哲学的注脚,但无疑,《大学》在唐君毅那里又历史性地显发出了新的意义。

注 释:

①唐君毅对“虚灵明觉心”的概念使用有多重意涵,在《中国哲学原论·导论篇》,他把庄子的心性论定位为“虚灵明觉心”。实际上,唐君毅认为虚灵明觉心是三教共法,而儒家言虚灵明觉必连着性情而言,虚灵明觉即是性情,故可称为性情心。我们这里借虚灵明觉来诠释唐君毅格物思想,使用的是儒家心性论意义上的“虚灵明觉心”。

②此种心物感通说在唐君毅的格物诠释中尚未尽其全蕴。在《生命存在与心灵境界》一书中,唐君毅提出心境感通说,更加圆融地完成此说。另外,在我们的论述中,心物感通的关系不是认识论的主客对立关系,似乎和现象学的“意向性”学说相近。确实二者有模式上的相近性,但不必以之来比附。因现象学的“意向性”学说有其独立的哲学背景,在胡赛尔那里表现为认识论的意向性,在海德格尔那里表现为生存论的意向性。但在唐君毅哲学乃至整个中国哲学传统中,心境感通说都是在心性工夫论的背景下谈论的。于此,读者不可不察。

③刘乐恒对此问题有专门探讨,他认为唐君毅的“内圣开外王”的模式基于奠基思维,面临着内在矛盾,进而他提出“内圣转外王”的模式,以“转出说”代“开出说”。见刘乐恒《“内圣转外王”:儒家政治哲学的新视野》载于《齐鲁学刊》2018年第4期,第5-17页.