教师教学水平与大学生课堂使用手机行为的关系研究

2020-05-21李莉胡雪妍

李莉, 胡雪妍

(江西理工大学,a.马克思主义学院;b.人事处,江西 赣州 341000)

一、引 言

“课堂使用手机行为”是指学生在课堂教学过程中有意或无意地过度使用手机功能而忽视课堂学习的行为[1]。其也称课堂“低头族”,指课堂专注于手机,通过智能手机上网、玩游戏、看视频、与网络上其他社会成员在线交流等方式消耗时间的在校大学生。英文称之为“Phubbing”,由phone(手机)与snub(冷落)组合而成,传达出因专注于手机而冷落周围人的行为[2]。

关于大学生课堂使用手机的原因,多数学者认为教师的教学因素是导致大学课堂出现手机行为的主要原因。 如刘明江认为,教师上课质量决定学生手机流量,即教师的上课水平及其所体现的课堂价值决定了学生玩手机的兴趣大小[3]。王玉认为,课堂行为管理的核心是提升课堂教学效果,学生出现课堂行为问题很多时候是为了逃避烦闷、乏味和不愉快的活动[4]。徐静认为,学生手机的使用率可以从一个侧面反映教师的教学效果,教师有效教学能力不足是学生课堂“低头”的重要原因[5]。另外,一些调查数据也显示教学因素是学生课堂使用手机的主要原因。 如李海伟的调查发现,61%的学生认为课堂枯燥乏味是使用手机的主要原因[6]。 董振华的调查也发现,58.2%的学生认为授课内容单调无趣是使用手机的主要原因[7]。

虽然多数学者认同教师教学质量决定了学生课堂使用手机的频率, 但这仅限于理论层面的探讨,对教师教学水平与大学生课堂手机行为之间是否存在关联, 二者是否为因果关系缺乏量化研究、实证研究。 因此,文章通过实证研究考察教师教学水平与大学生课堂使用手机行为之间的关系,以期为解决课堂“低头”问题提供一些参考。

二、研究工具与方法

(一)研究对象

文章以《思想道德修养与法律基础》课为例,对江西某高校600 名在校一年级学生进行了问卷调查。 发放问卷600 份,涵盖文法学院、材料学院、冶金学院、建测学院、外语外贸学院、理学院六个学院,回收有效问卷561 份,有效回收率93.5%。其中男生269 人,女生292 人;文科类专业355 人,理科类专业206 人;独生子女139 人,非独生子女422人;城市籍大学生94 人,县城籍大学生163 人,农村籍大学生301 人;家庭经济条件优异23 人,家庭经济条件较好272 人, 家庭经济条件一般219 人,家庭经济条件较差44 人。

(二)研究工具

1. 大学生课堂使用手机行为问卷

参考国内外有关大学生课堂使用手机行为的理论与实践研究,借鉴《大学生手机依赖问卷》中的部分条目,自编《大学生课堂手机行为问卷》,选取持续性、依赖性、影响程度、情绪反应4 个维度为主要测量指标。问卷包含30 个项目,使用Likert 量表5 级评分,从完全不符合到完全符合。 问卷得分越高,说明学生课堂上对手机的依赖程度越高。问卷具有较好的信度,总量表内部一致性系数为0.821。 分析四个因子分之间的相关性,问卷内容效度较好。

2. 教师课堂教学效果评价问卷

自编《教师课堂教学效果评价问卷》,主要以教学内容的深度与广度、教学态度、教学方式及课堂管理4 个维度作为学生评价教师课堂教学效果的主要指标。 问卷包含15 个项目,使用Likert 量表5级评分,从非常不满意到非常满意。 总分越高说明教师的总体课堂教学效果越好。问卷具有较好的信度,克龙巴赫系数为0.946。分析四个因子分之间的相关性,问卷内容效度较好。

(三)数据处理

通过Excel 2010 进行数据录入和整理,并使用SPSS22.0 进行统计分析处理。

三、研究结果与分析

(一)大学生课堂使用手机状况

以561 名大学生课堂使用手机行为及各因子得分作为统计指标, 考察大学生课堂使用手机行为及各因子水平的现状。结果发现,大学生课堂使用手机的平均值为75.83(最大值126,最小值42),标准差为12.82,4 个因子的平均值均不高(见表1),说明大学生课堂使用手机频率不是很高,总体状况良好。

大学生课堂使用手机行为问卷每个题项最低分1 分,最高分5 分,以3 分为区分点,如果问卷的均分在3 分以上,说明学生课堂使用手机频率较高,3 分以下则表明课堂使用手机频率较低。 表2 显示,问卷题项“上课时总忍不住去翻看手机”“上课时经常使用手机很长时间” 的均分都小于中介值3,但“手机会分散我的听课注意力”“上课我玩手机我有一定的内疚感”“上课玩手机会影响该门课程成绩”三个题项的均分大于中介值3。 可见,大学生对上课玩手机行为有较为正确的认知, 能清楚意识到手机带来的负面影响, 多数学生能做到课堂不玩手机。

表1 大学生课堂使用手机行为整体及各因子得分(N=561)

表2 大学生课堂使用手机行为问卷部分题项得分描述性统计

(二)教师教学水平与大学生课堂使用手机行为的相关分析

1. 教师教学水平与大学生课堂使用手机行为及各因子的相关

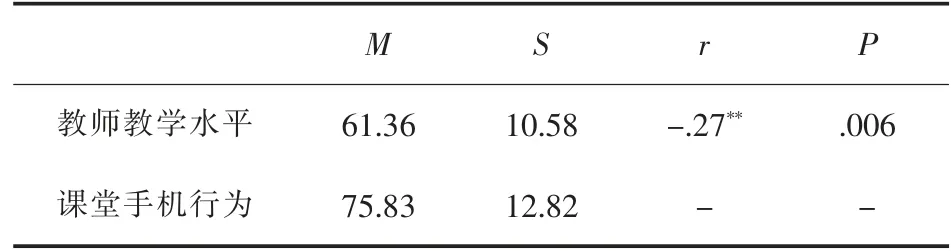

表3 显示,教师教学水平平均值为61.36(最高值75,最小值15),标准差为10.58,表明教师的教学水平总体效果良好。教师教学水平与大学生课堂使用手机行为的相关系数r=-0.27,P=0.006<0.01,即教师教学水平与学生课堂使用手机行为虽然在统计学意义上达到相关显著, 但二者相关系数并不高,呈弱的负相关关系。

表3 教师教学水平与大学生课堂使用手机行为相关系数

表4 显示,教师教学水平的四个因子与学生课堂使用手机行为及四个因子虽然都达到统计学0.01 水平上的显著性负相关, 但相关程度并不高,相关系数值在0.057~0.275 之间。

表4 教师教学水平与大学生课堂使用手机行为各因子相关系数

2. 手机成瘾组与非手机成瘾组学生课堂使用手机行为与教师教学水平的相关性

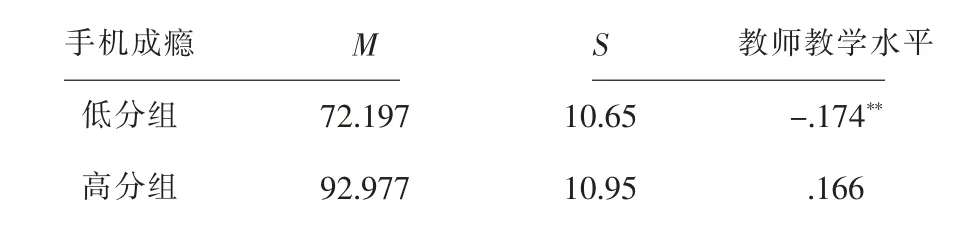

根据大学生平时对手机的成瘾程度,将学生手机成瘾行为分为高分组(手机成瘾组)和低分组(非手机成瘾组), 分别考察高分组和低分组学生的课堂使用手机行为与教师教学水平之间的相关性。结果发现,低分组(非手机成瘾组)学生的课堂使用手机行为平均值为72.197,教师教学水平与学生课堂使用手机行为达到统计学意义上的相关显著,但相关程度不高,r=-0.174;而高分组(手机成瘾组)学生的课堂使用手机行为平均值为92.977, 教师教学水平与学生课堂使用手机行为没有达到统计学意义上的相关显著,见表5。

表5 手机成瘾组与非手机成瘾组学生课堂使用手机行为与教师教学水平的相关

(三)不同教学水平教师在学生课堂使用手机行为上的差异分析

为考察不同教学水平教师在学生课堂使用手机行为及各因子上是否存在显著差异。 对教师教学水平进行从低到高排序, 按照得分高低将教师教学水平分为高分组、中分组和低分组。以教师教学水平为自变量,学生课堂使用手机行为为因变量,运用方差分析考察三组不同教学水平教师在学生课堂使用手机行为上的差异。 表6 显示,F 值为9.083,P=0.000<0.01,达到统计学意义上的显著差异,即不同教学水平教师在学生的课堂使用手机行为上存在显著差异。 其效果量说明教师教学水平能够解释学生课堂使用手机行为变异量的3.15%。 考察三组不同教学水平教师在持续性、依赖性、影响程度和情绪反应4 个因子分上的差异,方差分析结果表明,三组不同教学水平教师在持续性、依赖性、 影响程度和情绪反应4 个因子分上均达到统计学意义上的显著性差异(P<0.01)。 其中,在持续性因子上的效果量为:在依赖性因子上的效果量为:0.03; 在影响程度因子上的效果量为:在情绪反应因子上的效果量为:=0.034;J.Cohen 认为, 当η2=0.01 时属于小的效果, 当η2=0.06 时属于中等效果,当η2=0.14 时属于大的效果。 以上η2值均小于0.06,也就是说教师教学水平能够解释大学生课堂使用手机行为四个因子的变异量都很小。

(四)教师教学水平及各因子对大学生课堂使用手机行为的回归分析

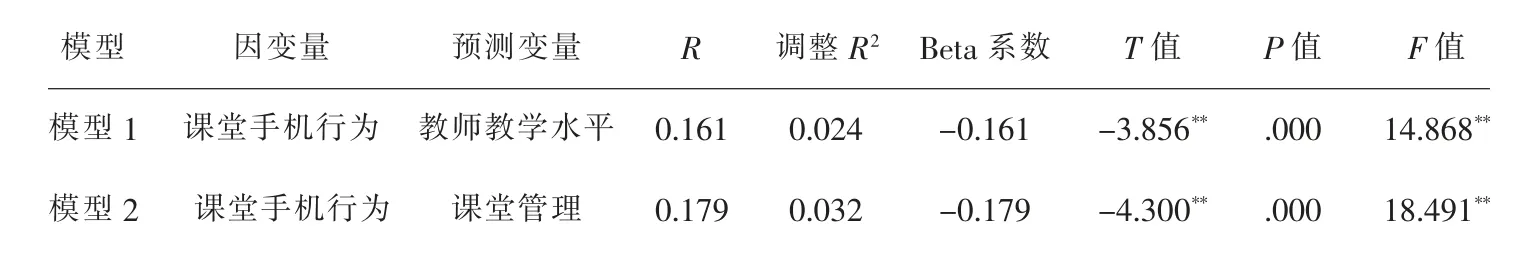

以教师教学水平及各因子为自变量,学生课堂使用手机行为为因变量,采用逐步回归方法进行多元回归分析,考察教师教学水平对学生课堂使用手机行为的影响。模型1 为教师教学水平与大学生课堂使用手机行为的一元线性回归方程,其回归方程为:y=87.801-0.195x; 将教师教学水平的四个因子全部进入多元回归方程,结果只有课堂管理因子进入模型, 其回归方程为:y=86.308-0.452x。 表7 显示,模型1 的决定系数为0.024,模型2 的决定系数为0.032,能够解释变异的量都很小,说明教师教学水平对学生课堂使用手机行为的预测作用不明显。

表6 不同教学水平教师在学生课堂使用手机行为及各因子上的差异(M±S)

表7 教师教学水平对学生课堂使用手机行为的回归分析

四、讨论与建议

(一)大学生课堂使用手机程度总体不高

研究发现,大学生课堂使用手机行为及4 个因子的平均值都不高。 问卷题项“上课时总忍不住去翻看手机”“上课时经常使用手机很长时间”的均分也小于3。 这些都表明,大学生课堂上对手机的依赖程度并不高,总体水平偏下。这与王煜[8]的研究结果一致,即绝大部分学生还没有过度使用手机。 但与骆绍烨、陈大鹏、张文静等研究结论不一致,骆绍烨指出,经常在课堂使用手机的学生占30.3%[9];陈大鹏发现,大学生选择上课频繁玩手机的所占比为33.5%[10]; 张文静认为大学生上课使用手机已成为常态化现象, 学生课堂经常使用手机所占比例为40.12%[11]。 然而,虽然存在部分学生上课玩手机的现象,但这并不占主流,大多数学生上课不玩手机,只有少部分学生上课玩手机。 当然,这可能与文章受试对象主要为大一学生有关,大一学生相比其他年级在学习态度、学习风气等方面要更好。

(二)教师教学水平与大学生课堂使用手机行为相关程度不高

已有研究认为, 教师有效教学能力不足是大学生课堂使用手机的主要原因。 刘明江[3]、李晓亮[12]甚至提出“教师教学质量决定了学生手机流量” 的观点。 温凤鸣[13]、张丽玉[14]、骆绍烨[15]、张文静[16]等也一致认为, 教师讲课内容枯燥是学生课堂使用手机的主要原因。但文章发现,教师教学水平与大学生课堂使用手机行为之间的相关程度并不高, 二者呈弱的负相关关系。 这也证实了张丽玉、骆绍烨等的观点,张丽玉认为,即使碰到自己喜欢的课程或老师,仍然有49.72%的学生选择玩手机[14];骆绍烨也认为,37.9%的学生表示玩不玩手机与教师无关[17]。 因此,不能单一地认为学生课堂使用手机行为就是由教师教学水平决定的特殊课堂行为。 在没有智能手机的时代,学生课堂问题行为也同样普遍存在。

另外,对手机成瘾组与非手机成瘾组学生的课堂使用手机行为与教师教学水平进行研究发现,非手机成瘾组学生的课堂使用手机行为与教师教学水平有关,但手机成瘾组学生的课堂使用手机行为与教师教学水平无关。这说明手机成瘾是影响教师教学水平与学生课堂使用手机行为显著相关的一个因素,或者说从教师的教学水平不能直接推论出学生的课堂使用手机行为,还要看学生平时对手机是否成瘾。 因此,课堂使用手机的学生主要分为两种类型:一种是手机成瘾型,在日常生活中极度依赖手机,每天使用手机很长时间,因而不管什么课程都玩手机。这类学生并不是因为教师教学没有吸引力而选择玩手机,只是一种习惯性行为或成瘾行为。另一种是被迫使用型,由于教师上课太枯燥,教学内容陈旧、教学模式单一,因而被迫转向手机,通过手机来打发上课时间。这类学生本身对手机不上瘾,但由于教师的教学水平因素被迫转向手机。

(三)教师教学水平对大学生课堂使用手机行为的预测作用不明显

从逻辑上说,教师教学水平的高低会影响学生课堂是否选择玩手机。 但此次调查发现,教师教学水平对学生课堂使用手机行为虽然具有一定的预测作用,但能够解释的变异量很小。也就是说,教师教学水平不是决定学生课堂使用手机的唯一因素或不是单一地对学生课堂使用手机行为造成影响。学生课堂使用手机行为是多种因素促成的,教师教学水平只是其一;抑或教师教学水平对大学生课堂使用手机行为的影响是通过学生的个体特征变量实现的,他们本身并不存在直接的影响。 这与骆绍烨、詹志华的观点一致,骆绍烨认为,虽然教师对课堂使用手机依赖问题有巨大的影响作用,但仅靠教师单方面地发挥作用并不能完全解决课堂使用手机依赖问题[17]。 詹志华也认为,课堂“低头族”的现象并非只因教师的授课方式或课程内容缺乏吸引力[18]。 因此,教师教学水平与学生课堂使用手机行为虽然有一定的关系, 但并不是绝对的必然关系。不能因为这个教师课堂玩手机的学生多就否定教师的教学水平,关键还要看学生的学习态度、自制力等。另外,有的教师教学水平虽然一般,但课堂纪律比较严格,要求学生都上交手机,那课堂上玩手机的学生自然也就少。

此外,研究还发现,教师教学水平的4 个因子中只有课堂管理因子对大学生课堂使用手机行为具有一定的预测作用。 这说明,课堂管理是保证教学任务完成的关键因素,教师对课堂是否严格管理对学生上课是否玩手机起着重要作用。如果教师课堂管理严格,禁止学生私下玩手机,那学生自然遵守课堂纪律,不玩手机;反之,如果教师对学生要求不严格,对学生玩手机行为听之任之,那学生上课玩手机行为自然就多。当前不少高校针对学生课堂不合理使用手机问题都制定了相关制度及处罚规定[19],然而,在脱离硬性规定和强制管理的情况下大学生普遍会选择玩手机。 因此,学校要提升教育与管理的角色意识, 成为大学生合理使用手机的指导者和引路人[20],要求教师严格管理课堂上的手机,从而规范学生的课堂使用手机行为。

总之,教师教学水平对学生课堂使用手机行为的影响是由学生的个体特征变量引起的。这些个体特征变量包括学生对课程的重视程度、是否对手机成瘾、是否具有自我控制能力等。因此,我们不能一概而论地认为教师教学水平就决定了学生课堂是否使用手机,还要区分对象。对于那些想认真学习,但自控能力差的同学,教师教学水平可以吸引他们集中注意力;而对于那些不想学习、抗拒学习的手机成瘾学生来说,教师教学水平与学生课堂使用手机行为没有太大关系。 因此,我们在评价大学生课堂使用手机行为时,不应该夸大教师教学水平对学生课堂使用手机行为的影响,也不应该忽视其他因素对学生课堂使用手机行为造成的影响。