丝竹更相和,为声为歌

——“长相知——方琼古诗词歌曲音乐会”引发的民族声乐唱奏关系思考

2020-05-21杨阳

杨 阳

“长相知——方琼古诗词歌曲音乐会”(后文简称“长相知音乐会”)于2016年11月上海交响音乐厅首演,距今三载有余,步履不停。三年间,方琼教授携团队多次举办“长相知音乐会”,足迹遍及全国各地,其中包括北京(国家大剧院)、广东(星海音乐学院音乐厅)、浙江(浙江音乐厅)、内蒙古(内蒙古艺术学院音乐厅)、台湾地区等。这场以上海音乐学院师生为核心,以上海为起点的古诗词音乐会,兼具了美听、美见、美文多方“匠心”,使其从一开始便具有了成功与不断延续的必然性,而音乐会的主体——古诗词歌曲,同样值得在民族声乐的语境中,做充分展开与理论层面的探讨。

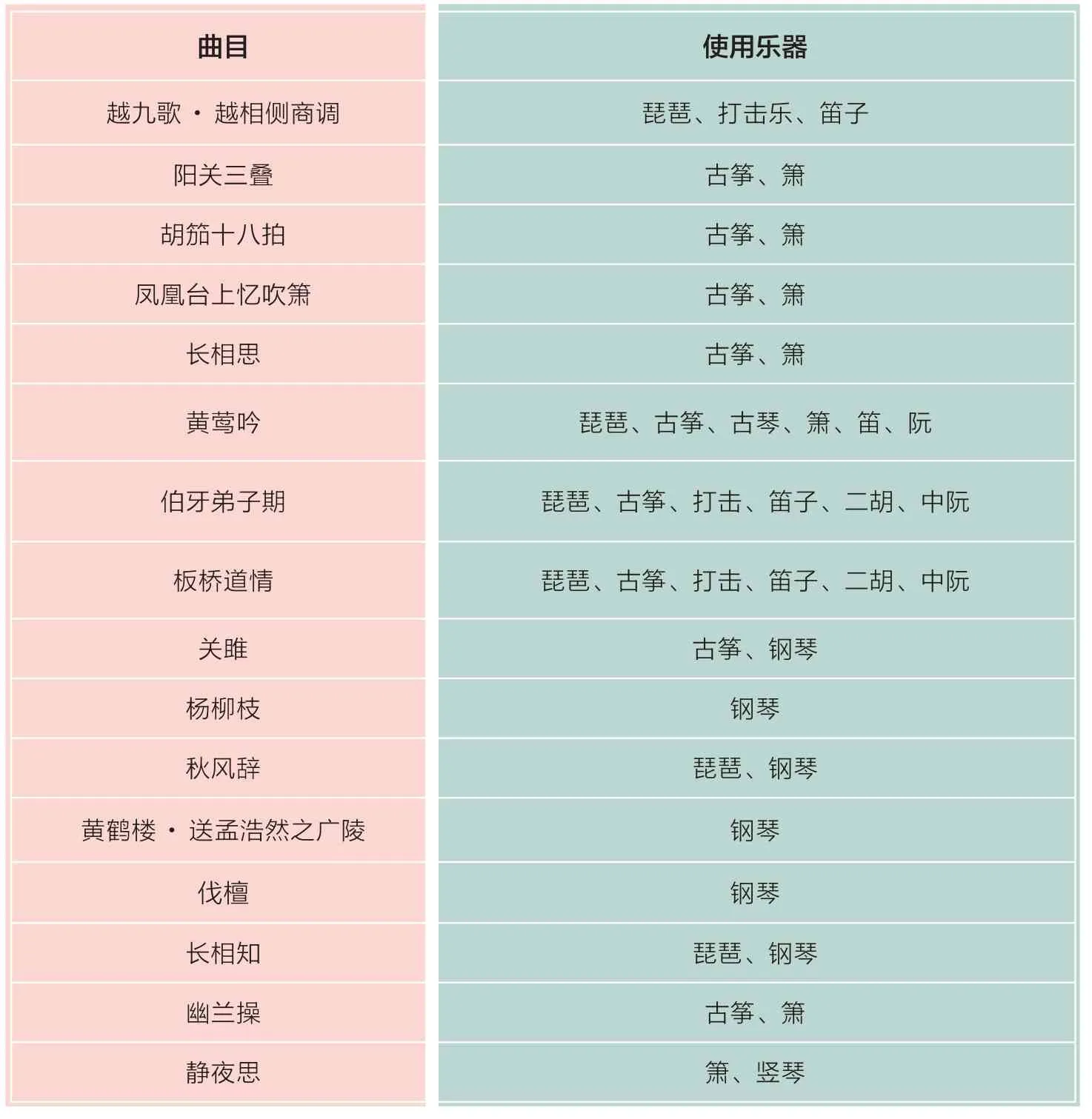

“长相知音乐会”曲目多元,展现形式多样。曲目选择上,音乐会既有沿用古谱曲调,如宋代琴歌《黄莺吟》;亦有当代新作,如作曲家赵季平的《关雎》《幽兰操》。展现形式上,除却女声、男声、合唱等声部形式外,伴奏和乐队的组合形式也可谓丰富,如经典的琴箫和鸣,或是琵琶与钢琴、古筝与钢琴等中西搭配,更有六七件乐器组成的小型民族乐队(见“长相知音乐会”曲目及使用乐器表)。

“长相知音乐会”曲目及使用乐器表

伴奏和乐器多样化,在近年的民族声乐领域中已然具有了一定的趋向性。一方面,相较于约定俗成的钢琴伴奏,民族乐器似乎更能在“文化血统”或是“声音身份”层面,给予民族声乐一种文化的归属与认同。另一方面,大型交响乐队、民族管弦乐队与人声的合作,又在伴奏的“声音体量”上,为民族声乐提供了恢弘气质的支撑,使得唱词故事中的“史诗性”、唱词情感上的“极端性”得到了充分地展现,从而令歌曲与歌唱的表现力得到极大地增强。与此同时,小型民族乐队作为上述两种情况的结合,在民族声乐的伴奏中逐渐兴起。多件乐器之间产生的音色交织,令民族声乐的音响趣味得到延伸;器乐语汇中自由而灵活的润腔表现,也与汉语言的多声调系统更加贴合。民族声乐的“唱奏关系”,随着其伴奏形式的多样化趋向,逐渐摆脱了以往可能存在的刻板与凝滞,走向了具有探索性质的百花齐放的世界。

在这层维度上看,“长相知音乐会”对于“唱奏关系”,则以实际的行动,呈现出了综合性与探索性特征。它在对中西“古有”传统给予尊重的同时,通过声乐与器乐的关系组织变化,在音色、音量等方面做出拓展,并在“声乐演唱——中国音乐话语”两重关系之间不断尝试。如在歌唱中润腔的融入;弹性节拍的化合;对古代诗词吟咏、抚琴吟诗等文人声乐传统的回溯;至乎在时代的命题与语境中,对作曲家系统之于当代民族声乐创作的可行空间试探……围绕着这些命题与问题,“长相知音乐会”中多样的唱奏关系,置于当代民族声乐领域,则颇有展开讨论的空间与意义。

一

《毛诗序》记,“言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之”,揭示了至少自《诗经》起便流淌于中国诗歌中的“歌咏”传统。“倚辞制曲”“依字行腔”的度曲经验,反应了古代声乐领域字与腔之间的渊源与勾连。历代文人因循这条线脉,从形式纯粹的诗词吟诵,到以器谐声的琴歌,再到有理论、成系统的词文曲唱,诗、歌、器三者在文人的音乐世界中,始终在紧密的关系中深化前进,并于各历史时期展现出其独特的艺术魅力。

“长相知音乐会”以古诗词为主题,在对待“古——今”问题上,表出了延续与包容的态度。音乐会选唱的几首古代琴歌,如《阳关三叠》《凤凰台上忆吹箫》《长相思》等曲目,曲调本身分别出自《琴学入门》①《琴适》②《东皋琴谱》③等古代琴谱集,音乐会均以古曲原谱作呈现。乐器方面,这三首歌曲均以“琴箫合奏”为伴奏。由此,人声、古琴、洞箫,三者之间两两关联,并集三者在“丝”“竹”“肉”这一经典的传统音色审美论题上,以极精简的形式,达到了一种综合性的默契与平衡。

在渊源上,此三者彼此间均有史料可追。宋代朱长文《琴史》即言“古人歌则必弦之,弦则必歌之”。④宋人姜夔的《白石道人歌曲》中,有《古怨》一曲,减字谱法已与现世类同,并在减字旁附有歌词,是为当下可查最早的琴歌曲谱。琴界大家查阜西先生,亦在琴歌形式与内容的传播传承方面贡献繁硕。在声音与组合的层面来看,古代文人群体对琴与歌二者的结合选择,显示出文人对音色的感受、认知和审美态度。“琴歌”组合同“琴箫”二者的组合亦有一定的近似关联。人声与笛箫相较古琴而言,更善于长线条音乐的演绎。首先,在直接的聆听感受下,前者的延续性更强,音乐形象的整体性塑造能力也更佳。其次,在唱字的瞬时性咬字约束下,古琴独特的音色与技法,在唱字的表意之余,为其做出了音响与意蕴的补足。如古琴每个右手弹音清晰的音头,应合着琴歌歌词的分布,发挥了突出字词的功能。每个琴音走手音色,和尾音的吟猱技法,更使人声字词的“声音”得到了时值的延续与音韵的丰富。

《阳关三叠》作为传世古曲,其经典性不必赘言。歌曲三段采用合头换尾的手法,将每段后半的高潮部分进行变化,从而在相似的“反复”中,营造了段落之间的变化发展。本曲的情感表达难点正在于此,歌者须仔细揣摩曲情,并在近似的段落旋律中寻求力度、速度、音色、润饰音等方面的变化,从而实现对唱词中情感逐层递进关系的演绎。

这首紧五弦琴歌,因为箫的加入,使其音响上区别于钢琴伴奏的浓厚沉重,也超越了琴歌相谐的清静幽淡。琴箫伴奏不仅保留了歌曲具有历史感的音色构成,同时得到了箫的韵味性润饰与衔接过渡,使得唱奏两者之间,变得更加自由,其组合时的字腔、节奏表现也具有了更多可能性。

方琼教授演唱的《阳关三叠》,在整体的情感结构上根植于“三叠”的递进关系,并在唱奏之间占有一定的“主导性”。在这种关系下,古琴与箫侧重于对人声进行依托与注释。如“客舍青青柳色新”的“客”字,演唱中快速的上波音,箫通过其指法与气息的特性,可为该上波音进行相较于古琴更加清晰的伴奏衬托。再如“一杯酒”“无故人”等部分,连续三个字均为长音,人声演唱上逐字渐长、渐弱,情绪逐字低落,意味越发悠长。此时,古琴以颗粒点和按滑音作字位和音调的突出。箫则以自然的气息波动,映衬人声延长时的自然泛音,并对该泛音起到了听觉上的强化作用,增强了歌曲中隐含的忍泣情愫,在音响上使得歌曲的形象与画面更为写实。在这种以人声主导,以琴、箫为伴奏的唱奏关系下,主要以器乐音色及其润饰功能而见长。乐器根据人声对曲情的表达需要,各自发挥其器乐的“声乐特性”,让曲情与表意成为歌曲的表现主体。

另一首同样编制的歌曲《凤凰台上忆吹箫》,唱奏关系则相比“主从关系”而言,更多了层“协作”意味。该词为宋代词家李清照所作。词中抒发闺中女子离愁别苦,写作手法曲折含蓄,鲜少直接达情。尤其是词的上阙,只择取几个典型意象,继而稍叙些许真情,让人诵读时直感愁情难尽,唯留无限叹息。全曲起句“香冷金猊,被翻红浪”在词情与曲境双重层面上有着预示意义。该句词文描摹一个静态画面,“冷”“翻”二字透露着凄清、凌乱,形成了负面情绪。“金猊”“被”等意象,点明了闺阁地点。八个字对偶,铺垫了全词情感基调。于歌曲表达中,起句也须有总起功能。

方琼教授在演唱《凤凰台上忆吹箫》时,充分运用了非均分律动的弹性节拍,使该曲整体律动贴合文本中“慵懒”的人物形象。如首句处理中,人声考虑到了歌词每个字的音调,在应合琴谱中唱字旋律的同时,将其向四声音调作夸张咬字。这种在词意表达需求下的处理,有强调唱字的意义,同时赋予歌词旋律性。

处理该句时,人声将唱“香”字时的鼻腔归韵状态,延续到了“冷”字上。“金”字从徵音向上跳进至宫音(小字二组的f),归韵状态不变,共鸣位置更高。“猊”字延续“-ng”的归韵状态,咬字“i”元音。这一系列处理十分自然,利用了唱词咬字的元音、辅音和归韵的同时,也在发声腔体和共鸣位置上进行了配合。平滑的歌唱削弱了每个唱字音头的强度,营造了唱词词意中的慵懒感。古琴在该句中为保腔伴奏,声随腔走,其颗粒性的音头经过演奏家勾挑时的强弱处理,对唱词字位与相对音高作出了强调和音色丰富;古琴单音自然止息的过程也与人声有意为之的唱字渐弱相对应。在“猊”字时,箫声进入,曲情和词意开始走向越发清晰的叙述性部分。

图1

在图1的频谱当中,可以看到该句八个字之间非均分的时值关系。这种略显自由的弹性节拍,一方面腔随意走,唱腔旋律的润饰、展开,演唱者具有一定的“创制”空间;另一方面,唱腔的自由空间也受到来自字音、字意等方面的限制。不恰当的唱字时值关系,会破坏字意的表达,也不利于字音上的圆滑过渡。此时,人声与琴、箫这样小型编制的灵活性,在“弹性空间”需求中显得珍贵与必要。演唱者起腔前的吸气,能够给予琴、箫演奏者提示,琴的音响消弭,也能够在物理音响层面让演奏者的长音“留白”时间拥有“标尺”。

“念武陵人远,烟锁秦楼。惟有楼前流水,应念我终日凝眸”一句,字与拍的“松”“紧”弹性对比流动而深情。“念”字为“自由”长音,其后“武陵人远”“烟锁秦楼”两对四字句则相对紧凑,在记谱上,均有节奏型作为推进。但在实际演唱上,“武”字稍长于“陵”字,“远”字稍长于“人”字,细腻的非均分处理,在紧密地推动音乐进行同时,贴合着汉语音调的变化。后两句逐层渐慢,第一个宽节奏在“惟有”两字,其后为“应念”,再为“我”,整体速度的放慢与节拍的放宽,让音乐在似断非断中贴近了情绪上的无奈与叹息。琴、箫与人声“协作”关系,在声歌的“弹性”表述中也变得更加明晰与适切。

二

钢琴的伴奏,以精简的编制为民族声乐带来了音域宽广的立体和声支撑。然而,在钢琴与民族声乐百年的磨合进程下,传统歌唱中细腻的唱腔润饰或多或少受到了限制。特别是传统唱奏关系中,来自乐器的韵味性衬托伴奏,在用钢琴取代其他乐器进行伴奏时被消磨一空。民族乐器庞大的技术语汇,和富于特色的地方音乐话语,在古往今来的传承与传统之中,始终与人声保持着紧密的关联。中国歌唱从远古的徒歌、但歌中生发,至先秦时以琴谐唱,文人们从丝弦余韵中,找到了乐器与人声的交合点。在汉代,“丝竹更相和,执节者歌”的歌唱形式于民间流行,智慧的民间乐人们在字与腔、器与声的相辅相成中,摸索着彼此之间的和谐与并进。此后,人声对于唱字的表现,乐器声对于人声的衬托,以及唱与奏对词情、曲意的综合表达等技艺表达持续发展,传统在戏曲、曲艺中达到高峰,并为当代留以存见。如“天韵社”这样的社团,主张昆曲唱腔与昆笛或小乐队的组合,并在轻简的形式里摸索着声与器之间的关系与呈现。

“长相知音乐会”在运用单件民族乐器为人声伴奏的同时,保留了钢琴伴奏的基底,使歌曲整体声音气质在传统西方艺术歌曲听觉惯性之外,多了一层中式的聆听体验。其使用乐器主要为琵琶与古筝,两件弹拨乐器在伴奏性能上,不同于古琴的深沉古劲,也区别于笛箫、胡琴细密悠远的气息与精彩华丽的声形模拟。它们给予声乐的,除了一般而言的音色扩充外,更多是像在《关雎》中古筝对于唱词字位的突出、字韵的延展,以及《长相知》中琵琶与人声二者搭配形成的弹词式的唱奏自由分合关系。

《关雎》是作曲家赵季平创作的一首艺术歌曲,原为钢琴伴奏。“长相知音乐会”对该曲的钢琴部分进行了新的编配,同时加入了古筝。新编的钢琴伴奏在主歌部分,顺应旋律使用较为轻量的织体,保留了此前伴奏中的关键词“窈窕淑女”部分仅用少量琶音的设计,让该部分人声对于时值的把控有更高的自由度。与此同时,并在如“求之不得,寤寐思服”部分,改变了左手的分解和弦进行方式,让左手部分具有了一定的旋律,与人声旋律形成了一种支持性的复调关系。

曲中多次出现的“窈窕”“淑女”,古筝顺应人声对两个上声字的音韵表达,通过右手勾抹琴弦与左手按弦,形成不同音高的大二度滑音,使字音的“上声”通过器乐语汇得到了夸张表达。另外,在“求之不得,寤寐思服。优哉游哉,辗转反侧”等乐句上,人声以四字为一组作叙事性歌唱,与“关关雎鸠,在河之洲”连贯的咏唱形成对比。此时,古筝应用由高至低的分解和弦行进、不同声区的五声音阶刮奏等技法,与钢琴的旋律性声部形成呼应,进而与人声旋律形成三个不同音色的声部,强化歌曲在叙事部分的音响色彩与表现张力。这种配合一方面在于三者之间的协调与默契,另一方面则为歌者对音韵、曲情的阐释与把握。在此基础上,古筝演奏家得以适时地将古筝“以韵补声”等乐器特性音响运用到歌唱伴奏中,为《关雎》提供别样的“即兴”。

如果说古筝以韵补声、音列性支撑是从其器乐性自身出发,同声乐形成唱奏关系,那么《长相知》中的琵琶,则在其音乐语汇的本身,对江南民间曲艺——苏州评弹的音调进行了吸收与融汇。

《长相知》由上海音乐学院连波教授创作。连波先生对苏州评弹、越剧等传统艺术门类均有经年积累,感性的聆听与长期的唱奏实践,是其进行理论阐述与音乐创作的重要背景。该曲在创作时便有参鉴弹词音乐,演唱部分的旋律多有对评弹乐汇的运用与展开。该曲钢琴伴奏部分,基本以和声支撑为主,在风格色彩的表现上略显中性与平淡。琵琶在该曲的唱奏中虽然同样是“即兴”,但他仅通过数个弹词“过门乐汇”的变化运用,便使该曲的地域性风格色彩与表达力度有了极大的变化。

谱例1

谱例1为弹词中常见的过门音调,在琵琶伴奏中多次变化出现。如几个“上邪”长呼后,准备进入叙述性主曲之前;“我欲与君长相知”之后,开始排比陈述性歌词之前等位置。这些位置在歌曲中均有较强的结构意义,加之短句连接间钢琴的留白,琵琶以轮指、弹、挑组合的四度音列“角—商—角—徵”进行,作为小过门乐汇。这些过门渗透在歌曲的宏观结构与细节衔续各处,让整首歌曲浸润着浓郁的评弹音韵。方琼教授以中州韵吴语演唱,曲中多个花腔式的长音因为与琵琶搭尾伴奏的默契配合,在保留创作性歌曲音乐话语的同时,也让原本旋律中的“评弹元素”更加清晰可辨。

三

近现代以来,民族声乐与钢琴伴奏成为具有普遍意义的“标准配置”,其间虽也有一些“民乐”尝试,但在人声与乐器关系上的佳作仍显不足。对于声乐艺术中唱奏关系,古今中外一直在“突破”中不断试探着“边界”。人声与不同形材质地不同、发声原理的乐器组合,彼此除了各自声音性能的客观区别外,其组合关系自身也凝聚了一时思潮、一地风土,以及来自不同阶层、群体、背景的乐人们对声音、对合乐,对声与器、物与我、历史与当下的观念与认知。民间乐人们大多遵循着传统,延续着人与器、器与器之间的主次关系。

从乐种到唱奏,当中关联着从一条传统民间音乐生态向当代专业作曲生态的关联与转化。相比于过去民间乐人对领合关系的自然选择,以及文人曲家对唱字表现的集中观照,作曲家们似乎更在意音乐自身的音响、听感,其表现手段之一,便是将人声声部化看待,并在作品整体视野中,逐步凸显着“重奏”的创作手段与思维 。⑤

“长相知音乐会”中多首曲目以民族室内乐伴奏,这在上海音乐学院民族声乐的历史中亦有传统可循。1962年,郑倜、鞠秀芳等前辈的音乐会上已有民族乐队作为伴奏。其后伴随着民族室内乐的讨论与发展,不同体量的民乐队编制在民族声乐的伴奏中发挥着光彩。然而,这些民乐队的运用中对于唱奏关系中“主次”地位的突破,则主要见于为人声与大型乐队而作的作品。在“长相知音乐会”众作品中,亦有将人声纳为小型乐队众多声部之一,施行“重奏”式构造的佳例。

《黄莺吟》原为琴歌,其曲谱最早可见于南宋陈元靓编订的古代民间类书《事林广记》(泰定本)。全曲短小而精练,在谱面上仅记有二十一个减字,共二十六个音。每个减字后配有唱词⑥。词中以极凝练的笔法,对两只黄莺进行了描绘,从其外观、行为,到其所处环境,最后甚至引向了作者个人的移情。其词意象丰富有趣,其曲亦倚字合音,结构完整。在创作过程中,作曲家奚其明尊重原本的曲调,并在其基础上进行配器与结构扩充,使原本不足一分钟的“微型”乐曲,有了近七分钟的表现空间。于纵横双向上,将人声纳入整体之中,从而获得了作品一体性的音响。

该曲使用的乐器包括了箫(曲笛)、琵琶、阮、筝、古琴,加之人声在内,六个声部各自具有其表现功能,又在彼此的组合之间,产生了一种与传统主—次、伴—唱关系若即若离的组织架构。在起始前两分钟,由箫、琵琶、阮、筝、古琴依次独奏,对作品主要调式色彩与音色结构作预示性呈现。如箫的气颤音、琵琶的轮指、古筝的长音阶刮奏、古琴的泛音旋律等技法,伴随着对歌曲中“桃杏”下行八度音程进行的强调,各乐器既成为“前奏”,又各具独立的音乐形象意义。

人声进入后,主要发挥其对唱词表意,以及对旋律音调的塑造功能。原谱虽为一字一音,但方琼教授在演唱时注重字音润腔的适度表现,令人声的进行流畅而绵密。如“黄莺”二字,歌者在“黄”字前加上二度倚音上行,使谱面上羽音到羽音的延续,成为徵—羽的行进,遵循了“黄”字作为阳平字调的发声表意需求。这种处理原则让人声作为众多关系声部之一,起到了重要的歌唱性旋律声部的作用。

作品围绕单段歌唱旋律,使其出现四次。其中三次为唱—奏,一次为纯器乐,四个段落各有配器、结构特点,使段与段之间形成结构性对比。第一段为第8—16小节,该段只有人声与古琴两个声部,在声音的历史属性上延续着琴歌的特性,但又区别于传统琴歌形式下,托腔并行的关系。古琴部分并不严格按古谱弹奏,而是以字末八度下行,突出其“搭尾”的功能属性。同时其旋律择取歌唱旋律的部分音,与人声形成了一定的支声复调关系。第二段为“琴箫合奏”,作曲家没有沿用支声关系,而是让古琴模拟人声的唱腔处理,演奏主曲旋律,箫的旋律创作则在复调手法上更进一步,与古琴形成对应。第三段换为人声、琵琶和筝,琵琶演奏五度内音阶乐汇,并惯用节奏型。古筝倚声托腔,兼为唱字作韵味性伴奏;第四段时,六个声部在全曲第一次同时进行,呼应了前曲对各声部“独立性”的预示。末段中,不同声部充分展示各自演奏技法与声音特性,彼此间相互呼应、交叠、呈递。乐器已不仅仅是作品音响构成的一部分,也不再局限为人声歌唱的依托与支撑。几件乐器在词意和曲情的勾勒下,具有了某种“物象”意义的鲜活形象实体,和人声发生着近似物与物之间的现实对话,并共同描绘出了词境中立体感的空间样态。

赵季平创作、杨一博编配的《幽兰操》,在钢琴伴奏的基础上加入了箫与古筝两件乐器。作品前六分钟的时间里,全部交由三件乐器完成。与《黄莺吟》中各乐器的角色性参与不同,《幽兰操》中的“唱奏”关系,则是让器乐作为一个完整本体,同人声形成段落间的结构并置。三件乐器形成的小型室内乐编制,在前六分钟里合奏了一段抒情性的小品。这段小品在音乐情绪上与歌曲相一致,但在音乐行进上又有其自身的展开逻辑。它不是简单意义上的歌曲前奏,或者对主题的预示段落,而是具有相对独立意义的音乐段落。这种器乐加声乐的双乐段唱奏与结构关系,为歌者预留了情绪准备时间,也极大程度上唤起了歌者与听者对音乐表达的联觉共情。

结 语

本文仅以音乐会为线索,并择其中具有典型性的作品为例,探析当代民族声乐中,唱与奏二者之关系。首先是单件或两件乐器伴奏中,对人声音韵与器乐音色的配合关系。如古琴、琵琶对人声唱字的点状支撑,使流畅咬字歌唱时的唱字位置与音高转化依然清晰可辨;洞箫在托腔伴奏的同时,运用其幽远的颤音对人声的泛音起到了叠加作用,强化了人声在细节处的情绪塑造能力;古筝、古琴等乐器以其特征性按弦滑音,对人声唱字的声调进行修饰,延从了古诗词歌唱依字行腔的悠久传统,让汉字声韵的魅力在歌唱中被优美得展现了出来。

其次,在这种伴奏体量下,词情与曲情在唱奏之间的自由分合辩证关系中,得到更佳的相谐统一;弹性的节拍系统,也使唱词里蕴含的强与弱、长与短、咏唱与叙事得到了更加深情的阐发。《阳关三叠》《凤凰台上忆吹箫》等作品中,直接再现了古代文人的“弦歌相合”“琴箫和鸣”的组合形式;《长相知》中,通过人声的吴语歌唱与琵琶的弹词乐汇,展现了评弹艺术裹挟的江南意味。不论是古籍中只言片语,抑或民间沉淀而来的经典唱奏形式,都凝聚着中国古人对于声音、音色、唱奏关系的历史性审美认识。

再次,小型民族室内乐编制的应用,让民族声乐作品中作曲家的发挥空间变得更加宽阔。如《黄莺吟》中人声与乐器各声部间,从多向的对话与音色构造,到最后各声部的鲜活跃动的形象表现。《幽兰操》中,“乐器”成为独立的器乐段落,与人声在乐段结构上形成了平等的对话等。这些作品显示出的已不仅是乐器如何伴奏声乐的问题,而是如何在作品层面、在音响的聆听层面,让人声与乐器形成组合与呼应,从而走出“人声器乐化”或是“器乐歌唱化”的迷思。

“长相知——方琼古诗词歌曲音乐会”表现出的存守、兼收、探索的谦虚姿态,最终成就了这场既有中式古典审美,又有当代民族声乐专业性思考的古诗词音乐会。方琼教授作为音乐会的主导者,她将对民族声乐的思考化为了音乐会的精心设计、极致呈现。从首演至今三年,经过她与整个团队的协作与努力,让这朵来自上海、来自“上音”的美丽花朵在全国各地开放。“长相知音乐会”于上海问世,其原因绝非偶发能够解释。江南水乡素有的文人文化与诗词传统是一个方面。细腻婉转的吴歌软语,以及方言水土催生出的弹词艺术,它们都为这场音乐会提供着来自地域文化与传统音乐的养料。另一方面,上海音乐学院民族声乐专业,以王品素教授为发轫,其后郑倜、鞠秀芳、常留柱等一众前辈的接续,再至当下以方琼教授为代表的民族声乐教育家、歌唱家。一面是对各民族传统声乐作品、歌唱技法的吸收、学习,并在学院与舞台的话语中寻求着再造与发展。另一面则是对江南吴声民歌的积极挖掘、保护、演唱、研究。这些历史的传承与语境,通过“长相知音乐会”得到了极佳地延续与体现。

注 释

①[清]张鹤《琴学入门》,撰刊于1864年(清同治三年),内附琴曲二十首。

②[明]孙丕显《琴适》,撰刊于1611年(明万历三十九年),内附琴曲十四首。

③〔日〕铃木龙编《东皋琴谱》,编于1771年(日本明和辛卯),曲目为明末浙江游日僧侣东皋禅师传授,内附琴曲十五首。

④[宋]朱长文《琴史》,中华书局2019年版,第147页。

⑤“经过百年的历史积累,传统乐器演奏形式的组织基础,在参照西方乐队编制发展起来的舞台式新型民族乐队,都有其较为固定的演奏乐器和乐器间特定的搭配组合关系,民族室内乐作品较多的关注‘重奏’的创作手段,探索符合中国民族乐器组合的特色,追求新、追求变、追求现代感的特点。这些重奏大大丰富了民族器乐的表现形式,促进了民族音乐的繁荣和发展。”详见郭树荟《探索与困惑——20世纪下半叶上海民族室内乐为我们带来了什么》,《音乐艺术》2007年第4期。

⑥中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》(第一册),中华书局2010年版。