语言主观性与事件主观化

——也谈“你是什么垃圾”

2020-05-18温爱华

温爱华

(广东外语外贸大学 留学生教育学院,广东 广州 510420)

2019年1月31日通过的《上海市生活垃圾管理条例》已于2019年7月1日起正式在上海实施。在该条例实施前后,关于垃圾分类的“你是什么垃圾”①自2019年6月下旬起俨然成为了上海市民的热议话题,有市民幽默自嘲地调侃“每天都要面对来自志愿者阿姨的两次灵魂拷问‘你是什么垃圾’”,更有媒体称近期上海人已被垃圾分类逼疯。②“你是什么垃圾”已成为“现象性”社会话题。

一、“错位说”与语义误解

从语义看,“你是什么垃圾”似乎与语言逻辑不符,“你(人)”如何会是“垃圾(废弃物)”,受话人也不易理解发话人的真实会话含意。张伯江(2016)曾谈到,交际中言者与听者的错位常常导致听者对言者话语逻辑语义的误解,其中一种情况就是说话人使用的“话题——说明”结构的话题关系与听话人使用的“施事——受事”结构的论元关系的错位导致听话人对说话人话语的误解。例如:

(1)我们家那骡子啊,掉茶碗里烫死了![1]

这句话的说话人对自己要说的内容已然知晓,因此陈述事件时使用的是“话题——说明”结构,前后两小句的关系是话题关系。这句话的意思是,自己用一头骡子换来的一只蝈蝈掉进茶碗里被热茶烫死了。听话人出于信息捕捉的目的,优先选用偏向客观表述的事件结构来理解话语,对这句话的理解使用的却是“施事——受事”结构的论元结构,认为“骡子被烫死了”。言者与听者并不处于同一预设当中,因此听者对“骡子被烫死了”产生误解。

与“骡子掉茶碗里烫死了”类似,受话人(respondent,③即上海市民/垃圾投放者)对发话人(questioner,即垃圾分类志愿者阿姨)“你是什么垃圾”的发问产生误解的原因也是因为言者与听者的错位。

二、“领属转喻”与语义实现

“你是什么垃圾”的逻辑语义虽可能被误解,但其语义在逻辑上实则仍能实现,句子仍能成立,而语义误解的消除正是得益于“领属转喻”(possessive metonymy)。

转喻(metonymy)是基于相关性的以事物A指称相关事物B的一种思维方式,在语言中普遍存在,“领属转喻”是以领属关系为基础发生的转喻(董秀芳,2012)。[2](P32)董秀芳(2012)认为,汉语的句子并不是一个高度语法化的严格句法范畴,其形式和意义都受制于语篇。[2](P37)同时他还指出,“他是一个日本女人”这类表面上不合逻辑的句子实际上是领属转喻的认知机制(cognitive mechanism)在汉语语篇中运作的结果,在句法层面看来似乎无规律,但放到语篇层面就是有规律的了。[2](P33)

借鉴董秀芳观点,“你是什么垃圾”属“特殊‘是’字句”,其产生与逻辑语义的理解正是领属转喻的认知机制在汉语语篇中运作的结果。单独的一句“你是什么垃圾”看似并不存在于语篇当中,但此时在交际中仍潜藏着一个预设场景(presuppositional scene):在垃圾箱旁边,志愿者阿姨问垃圾投放者“你是什么垃圾”。这一预设场景或者说语境可视作一种“类语篇”(discourseiod)。霍四通(2019)从借代认知关系来解释“你是什么垃圾”,并指出这种“X是Y”可以理解为借代关系的句式。[3](P1)

三、主观性影响逻辑语义

“主观性”(subjectivity)是语言的一种特性,指话语必然会带有说话人“自我”的表现成分。(沈家煊,2001)[6](P268)因此,发话人与受话人在会话中的话语都会带有一定主观性。Benveniste(1971)、Lyons(1977)、Kuno(1987)、Langacker(1990)、Edward Finegan(1995)、Traugott(1995)等学者从说话人的“移情”(empathy)、“心理扫描”(mental scanning)、识解(construe/construal)、视角(perspective)、情感(affect)、认识(epistemic modality)等角度,对语言主观性进行了阐述与研究,[6](P269-274)其研究具有很大的合理性。在功能语言学与认知语言学盛行的今天,结构语言学家和形式语言学家“语言的功能就是客观地表达命题(proposition)”的主张无疑是有所偏颇的,我们必须承认语言的功能除了客观表达命题外,还蕴含说话人的主观性,即体现语言使用者的主观态度、情感、识解、评价与视角等。

在因言者与听者的错位导致的“你是什么垃圾”的误解中,发话人直接使用“你”作为话题来发问。话题部分“你”与说明部分“是什么垃圾”的关系并不是客观描述,而是主观评价之间的联系,这导致受话人产生误解,因此这种误解的产生可以归因于语言主观性。在“领属转喻”实现“你是什么垃圾”的逻辑语义理解时,这种实现也可以归因于语言主观性。因为转喻作为人的一种思维方式,必然会带有主观性色彩。诚然,转喻要符合一定的人类普遍认知图式(common cognitive schema),也要受制于一定的百科全书式(encyclopedic)的共有社会知识,毕竟汉语是重语境和意会的语言,百科知识在语义关联中也起了一定作用(张金桥、陈冬桂,2018)。[7]然而,作为一种心理认知机制,转喻难免会带有一定的主观性因素,且基于人类普遍认知图式与百科全书式的共有社会知识的转喻,也要通过人的主观认知才能成立。进一步说,转喻中的A、B二事物在本质上并不具有某种必然的相关性,不同民族语言转喻中体现相关性的A、B并不相同可以印证这一点。转喻内在的思维关系不是客观相关关系而是主观联想关系,领属转喻也是如此。总之,转喻之所以能成立,很大程度上是依赖于人类使用的语言的主观性。

四、“领属转喻”时语用功能的实现

目前,“你是什么垃圾”俨然成为了上海市民的社交话题“新贵”,这从互联网上出现的众多相关语料中可见一斑。从语用功能来看,“你是什么垃圾”体现了市民对因不了解垃圾分类及其相关规定而导致的不便的幽默调侃与自嘲:

(2)哈哈哈!④刚刚蹭室友的垃圾纸箱子,想扔一下我的化妆棉。室友问我:“你是什么垃圾”?对不起我忍不住笑了。瞬间想到上海人的垃圾分类,每天经受阿姨一问:“你是什么垃圾”?哈哈哈,原来就是这种感受,笑死我了。(新浪微博)

此语料中划线成分能直观地体现“你是什么垃圾”的幽默调侃与自嘲,但深入分析会发现,“你是什么垃圾”要实现语用功能,更多地却要搭配及依赖语篇中的其他成分。参见以下语料:

(3)做客绝地零距离,展开了一场关于垃圾分类的“灵魂拷问”,期间还要经过白花蛇草水与柠檬精的重重挑战,那么你是什么垃圾呢?(新浪微博)

(4)“侬zi撒喇希?”,最近上海市民常被灵魂拷问。(新浪微博)

(5)见上海市民每天被“灵魂拷问”、如履薄冰;上海市废管处也第一时间站出,奉上分类简明办法:“可回收物记材质——玻,金,塑,纸,衣;有害垃圾记口诀——药(要)油(有)电灯;湿垃圾记原则——易腐烂,易粉碎;其余都是干垃圾!”(中国经济网)

(6)上海垃圾分类新规即将实施,上海人民每天进行灵魂拷问:“你是什么垃圾”?(新浪微博)

(7)负责对你进行亲切的课外辅导,以及随时随地对你进行知识点的抽查和灵魂的质问:你是什么垃圾?(凤凰网:http://news.ifeng.com/c/7nvG0P5XlaX)

(8)“你是什么垃圾?”楼下阿姨一发问,我的灵魂就颤抖。(新浪微博)

(9)被鄙视却不敢还口。上海管垃圾的阿姨:你是什么垃圾?(新浪微博)

(10)垃圾分类让我快乐,虽然第一天阿姨鄙视性的⑤问我“你分清楚你是什么垃圾了吗”,但是我只要一想到,小小地球人为生态环境做出了一点点努力就感觉到踏实。(新浪微博)

(11)以前每次看完电影走出来,保洁阿姨都会说:来,垃圾。我以为我不去看电影就能摆脱这种鄙视,直到垃圾分类以后每次去丢垃圾,大爷大妈都会问一句:你是什么垃圾。(新浪微博)

(12)“你是什么垃圾?”上海人怀疑人生系列:被垃圾分类逼疯。(海疆纵横网)

(13)魔都人已被逼疯:今天你是什么垃圾?抖音热搜教你垃圾分类大作战。(中国日报网:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1637570917797811741&wfr=spider&for=pc)

(14)上海人真的快被垃圾分类逼疯了!一口奶茶也不敢剩,咬牙也要喝掉!因为小龙虾壳的分类争议,精明的老阿姨们也“趟不牢”了。(中国日报网:https://baijiahao-baidu.com./s?id=1637570917797811741&wfr=spider&for=pc)

(15)医生:你哪里有问题?

出租车司机:你知道你的定位吗?再问:你的定位准吗?

小区阿姨:你是什么垃圾?

打开Excel:找不到对象。

门卫:你谁?

送煤气的:没气了?

快递员:你是大件货还是小件货?

收银员:我扫你码呢?

餐厅服务员:您要饭吗?

五金店:你要个锤子?

理发师傅:照照镜子,行吗?

配钥匙的:请问你配吗?

卖大米的:你几斤几两?

老师:这学期我教的都是什么东西?

卤肉店:猪头拿好。

算命的:你算什么东西?

电影院散场:来,垃圾。

人生真难,哑口无言。(新浪微博)

“你是什么垃圾”本出自志愿者阿姨之口,但从互联网语料来看,其成为社交话题“新贵”却是源于垃圾投放者(市民)对事件的转述与传播,即语料中的“你是什么垃圾”不再只是阿姨关于垃圾分类的发问,更是带有垃圾投放者主观性的转述,此时并不存在真正的情境式发问。同时,由于转述的发生,这些语料成为了真正的语篇,而非前文提及的“类语篇”。此时,垃圾分类投放中的“问——答”真实交际事件(real conversationalevent)开始主观化(subjectivisation)。“主观化”是指语言为表现主观性而采用相应的结构形式或经历相应的演变过程。[6](P268)

虽然Benveniste、Lyons、Kuno、Langacker、Edward Finegan、Traugott、沈家煊等学者对语言主观性的研究,都主要集中在与说话人有关的主观性认知方面,并未对听话人的主观性进行阐述。但是,鉴于语料的转述性,真实交际事件中的受话人(垃圾投放者)实质上已转化为说话人(speaker),⑥即语料的产出者和使用者,因此本章下文用“说话人”来指代语篇中的垃圾投放者,这样也能呼应Benveniste等人对说话人语言主观性的研究。受话人转化为说话人后,语料的读者相应地成为了语篇中的听话人。⑦

“领属转喻”的主要作用在于解释“你是什么垃圾”的语义逻辑性,即其在话语中成立的原因与理据,而不倾向于解释语用功能的实现。因为“领属转喻”已指出“你”相当于“你的垃圾”,这为受话人⑧理解“你是什么垃圾”的逻辑语义与会话含意提供了清晰的理据,因而此时“领属转喻”在话语语用功能实现中的参与度相应地减弱。

再从语料来看,上文13条语料中,语篇中“领属转喻”的“你是什么垃圾”语用功能的实现,很大程度上都依赖于语篇中带有说话人语言主观性的划线关键词。例如,例(3)-例(8)中的共现关键词为“灵魂”或“拷问”(质问),“灵魂”意指“触及灵魂而难以回答”,“拷问”意指“发问态度、手段恶劣”且“被问者不得不答”。例(9)-例(11)的共现关键词为“鄙视”,例(12)-例(14)的共现关键词为“逼疯”,例(15)中的关键词为“人生真难”与“哑口无言”。上述关键词均有夸张之义,事实上“你是什么垃圾”并非一个“触及灵魂而难以回答”的问题,“拷问”也并非实指志愿者阿姨的发问态度、手段恶劣,被问者也并非非答不可,阿姨也并无鄙视垃圾投放者,投放者也并未真正被垃圾分类投放逼疯,不能回答“你是什么垃圾”也并非哑口无言,与人生更无利害关系。并且,从话语发出者来看,仅“领属转喻”的“你是什么垃圾”的话语发出者为阿姨(发话人),而带有主观性关键词的话语发出者却是垃圾投放者(说话人)。因此,上述“灵魂”、“拷问”、“鄙视”等关键词只是带有说话人主观性的夸大表达,进而利用夸大来实现“你是什么垃圾”蕴含的幽默式自我调侃语用功能。即,在语言主观性的作用下,“领属转喻”的“你是什么垃圾”依赖说话人的主观性关键词来实现“你是什么垃圾”的调侃语用功能。

五、“概念隐喻”时语用功能的实现

通过对互联网进行搜索,我们还找到以下语料:

(16)自从上海要实施“强制垃圾分类”以后,……七天最后觉悟。领悟出世间的真谛——自己才是垃圾,还是有害那种。(搜狐网:http://www.-sohu.com/a/323941050_116157,网页中文字配图为一个人把头伸进了一个贴有“有害垃圾”的垃圾桶内。)

(17)今天丢垃圾被垃圾桶前虎视眈眈的阿姨凶狠的问:你是什么垃圾?你分类了吗?(新浪微博)

例(16)中的关键成分表明,说话人由于主观认为自己不懂垃圾分类,甚至不如阿姨们懂,因而产生自我调侃:原来我自己才是垃圾(无用之人),还是有害的那种(无用之极的人)。例(17)的关键词表明,说话人主观认为因不懂垃圾分类而被阿姨虎视眈眈、凶狠地质问,感觉自己受到了冒犯,并遭阿姨“指责”自己就是垃圾,因而对垃圾分类行为产生惧怕、畏难心理,进而排斥垃圾分类。

例(2)-例(15)与例(16)、(17)两条语料有所不同:前者中的关键词虽语义夸大,但仍属调侃;后者中的关键词语义更为夸大,且词汇情感色彩更强烈,语言主观性更强,从而反映出说话人主观认为垃圾隐喻(metaphor)自己,至此概念隐喻(conceptual metaphor)被触发,此时话语兼有调侃与排斥的主观语用色彩,即兼具自我调侃与行为排斥的双重语用功能。其中,触发概念隐喻的说话人的主观性因素可能包括Edward Finegan的“情感”、“视角”与Langacker、Traugott的“识解”等主观性概念。

董秀芳(2012)指出,当比较基准中出现领属转喻时,要比较的项目(即被领有者)则被背景化,领有者前景化。虽然具体比较的是被领有者,但实际说明的是领有者的情况。[2](P33)董秀芳讨论的虽然是领属转喻中的领有者前景化,但其结论为我们提出的垃圾概念隐喻的触发提供了可能性解释。

霍四通(2019)也认为,“你是什么垃圾”可能同时被理解为借代关系和隐喻关系,[3](P1)隐喻关系句可参照上海某小区出现的不当标语“未按时间地点乱扔垃圾,你就是人群中的垃圾!”。张莹(2019)则进一步指出,“你是什么垃圾”之所以产生幽默的表达效果,是因为听者故意将“是”进行等同义解读,而“垃圾”在句子中隐喻“失去价值的或有不良作用的人”,因此这个句子也就变成了一种调侃、自嘲。[8]

结合董秀芳、霍四通、张莹观点,我们推测:例(16)与例(17)语篇中的“垃圾”确有隐喻“人”的事实可能,“垃圾”的概念隐喻功能被触发,而触发的动因正是语言主观性。概念隐喻是从一个具体的概念域向一个抽象的概念域的系统映射,是一种思维方式和认知手段(Lakoff & Johnson 1980)。[9]

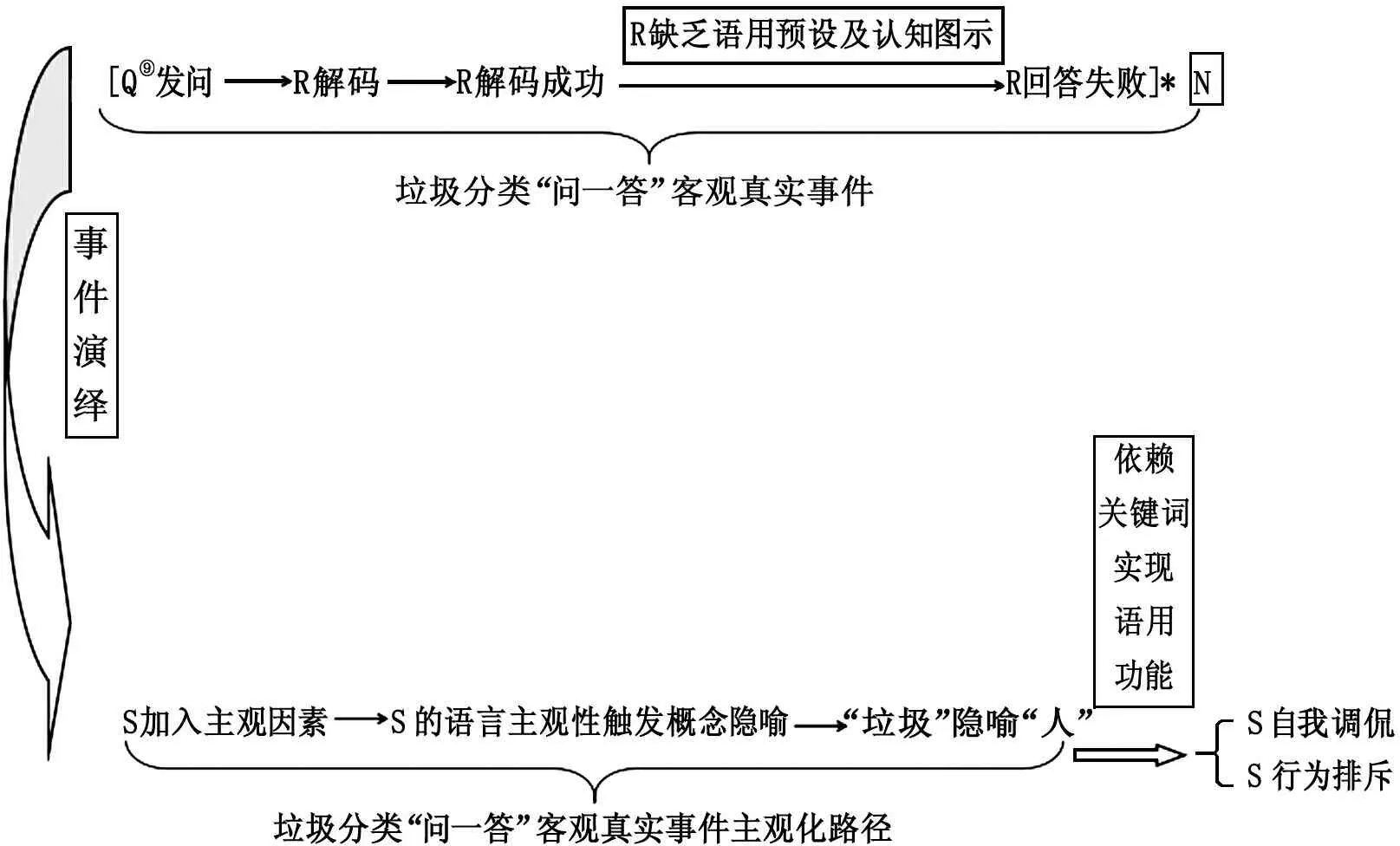

根据例(16)与例(17)两条语料,以及Edward Finegan的“情感”、“视角”与Langacker、Traugott的“识解”等主观性概念,我们推测:由于语言的主观性,垃圾分类“问—答”客观真实事件可带上说话人的主观性因素,然后真实事件朝着主观化方向演绎(deduce)。基于这一推测,我们对垃圾分类“问—答”真实事件的主观化路径(path)以及事件主观化后说话人话语语用功能的实现提出如下假设(hypothesis),如图1:

图1 垃圾分类“问—答”客观真实事件主观化路径及话语语用功能实现

根据客观真实事件场景可知,发话人“你是什么垃圾”固然只是纯粹的关于垃圾分类的发问,“问—答”话轮也只限于客观事件表达。然而,由于垃圾分类标准的模糊、不科学、繁琐等,部分上海市民并不十分清楚垃圾如何分类。例如,根据上海市绿化和市容管理局公布的《垃圾分类教程》,垃圾分为“可回收物”、“有害垃圾”、“湿垃圾”、“干垃圾”四类,不过后两类并不是通常意义上的“干/湿”,而是“湿垃圾=易腐垃圾、干垃圾=归不进前三个类别的其他垃圾”,这使得部分市民容易“望文生义”。另外,有些垃圾可能同时可划归为干、湿垃圾,这也给市民带来了困扰。因此,部分市民无法回答阿姨的“你是什么垃圾”,即图1中提到的“R缺乏语用预设及认知图示”与“R回答失败”。事件如此重复N次后,N为事件从量变到质变提供了数量基础。客观事件由于N与语言主观性的双重作用,再通过演绎的方式开始主观化,垃圾开始隐喻人,出现在语篇中的说话人的话语也就带有了主观自我调侃与行为排斥的语用效果。即,在语言主观性的作用下,“概念隐喻”的“你是什么垃圾”依赖说话人的主观性关键词来实现说话人话语的自我调侃与行为排斥的双重语用功能。

从目前搜集到的语料数量来看,体现说话人话语自我调侃语用功能的语料较多,而证明其具有行为排斥语用功能的语料很少,只有例(17)一条。有一点可以比较肯定的是,例(17)中的“虎视眈眈”、“凶狠”无论在语义上,还是感情色彩上,抑或是语用上,都更接近“行为排斥”而非“自我调侃”。不过即便如此,仅凭这一条语料,仍难以得出概念隐喻的“你是什么垃圾”搭配主观关键词后具有行为排斥语用功能的结论。最终这一结论是否成立,只能等待新的大数据语料的验证。

结语

本文结合张伯江的“错位说”、董秀芳的“领属转喻说”,借鉴沈家煊等人的“语言的主观性和主观化”理论,以语言主观性为研究视角,综合考察了“你是什么垃圾”的逻辑语义与语用功能的实现。无论是张伯江的“错位说”,抑或是董秀芳的“领属转喻说”,都可归入语言主观性这一原因。

注释:

①上海话原话为“侬zi撒喇希?”。

②http://www.sohu.com/a/323500576_772497。

③为突显下文真实交际事件中的“发话人”、“受话人”与事件主观化后语篇中的“说话人”、“听话人”的区别,此处将受话人译为respondent,发话人译为questioner。

④划线部分为语篇中的关键成分,下文同。

⑤此处“的”应为“地”,但为保持语料的客观性,本文对语料中的语言错误不做处理。

⑥为与真实交际事件中发问的发话人相区别,此处使用在语篇中不发问的“说话人”。

⑦为与真实交际事件中回答的受话人相区别,此处使用在语篇中无需回答的“听话人”。

⑧此处仍保留“受话人”,因此此时“你是什么垃圾”只牵涉到语义逻辑解释,不牵涉语用功能的实现。

⑨图中Q代表真实事件中的发话人(questioner),R代表受话人(respondent);S代表语篇中的说话人(speaker);N为自然数,代表事件发生的次数;方框内为说明性文字。