黄贮预处理干玉米秸秆厌氧发酵产气特性研究

2020-05-14苏小红王玉鹏汤晓玉

苏小红, 范 超, 王 欣, 孙 丽, 周 闯, 王玉鹏, 汤晓玉, 刘 伟

(1.黑龙江省能源环境研究院, 哈尔滨 150022; 2.农业部农村可再生能源开发重点实验室, 成都 610041)

中国是传统的农业生产大国,各类农作物秸秆资源丰富、分布广泛。据不完全统计,我国的农作物秸秆年产量已达8亿t左右,尤其我国东北地区秸秆资源量巨大,约占全国产量的1/4。目前,中国大部分地区对农作物秸秆常见的处理方式为:直接还田、随意堆弃、就地焚烧、或与畜禽粪便沤肥等。但无论是直接还田,还是随意堆弃、就地焚烧,这些不合理的做法不仅造成土壤板结、肥力下降、生态环境遭到破坏、出苗率低,还会影响道路通行、环境美观、造成生物质能源及热量资源的浪费和大气环境的污染[1-5]。

将农业生产过程产生的秸秆通过厌氧发酵技术转化为绿色能源沼气,就能变废为宝,是合理利用农业废弃物的重要途径,也是中国目前大力倡导发展的技术之一[6-8]。农业废弃物中的秸秆主要成分为:木质纤维素类物质,纤维素、半纤维素和木质素,而秸秆中的木质素是高分子聚合物,不能被微生物转化分解的,并将纤维素和半纤维素包裹于其中,且在纤维素、半纤维素和木质素分子之间存在着不同的结合力[9,10],使其难以被微生物直接降解利用,当通过厌氧发酵技术进行生物转化过程中,水解酸化缓慢、产气周期长、秸秆利用效率低,因此限制了秸秆的能源化利用,所以采用适合的预处理技术很有必要[11]。预处理是植物纤维原料进行生物转化的第一步。预处理的目的是改变天然纤维素的结构,破坏纤锥素-木质素-半纤维素之间的连接[12],降低纤维素的结晶度,脱去木质素,增加原料的疏松性以增加纤维素酶系与纤维素的有效接触,从而提高酶解效率[13-14]。

目前,常用预处理方法有物理法、化学法、生物法,如汽爆、酸解、氨解、酶水解等,这些方法具有预处理量小、能耗高、污染环境等特点不适用于大型秸秆沼气工程原料前处理上。而我国东北寒区收获后的秸秆发干黄化,且具有收获的季节性和使用的局限性特点,而秸秆沼气工程要求原料的全年持续供应,所以寻找一种处理量大经济高效的预处理方法尤为必要。黄贮法最初是应用于秸秆饲料领域,黄贮使得干玉米秸秆变得湿润、结构疏松、易消化,且黄贮法具有易操作、易储藏、无污染,处理量大等优点,理论上适用于寒区大型连续秸秆沼气工程原料预处理。

本项目选用黄贮饲料法对秸秆进行预处理后再进行厌氧发酵产甲烷试验,破坏秸秆木质纤维素结构,增加微生物可生化面积,增加还原性糖的含量,提高秸秆产气效果[15-17],所以本研究分析预处理后及发酵过程中秸秆组分变化,为秸秆发酵过程中动态变化分析提供一定的理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选用黄贮预处理后的秸秆作为厌氧发酵原料;选择黑龙江省能源环境研究院中试平台厌氧发酵罐中的发酵后的沼液作为微生物接种剂。

1.2 试验设计

1.2.1 黄贮试验设计

黄贮试验选用粉碎成1~3 cm的自然风干玉米秸秆作为试验原料,采用2 L烧杯作为黄贮容器,将粉碎后的秸秆按70%含水率逐层添加至烧杯中,边喷水边压实,填满后用塑料覆盖并用绳勒紧密封,黄贮90 d。

1.2.2 厌氧发酵试验设计

黄贮预处理后的玉米秸秆通过厌氧发酵装置进行厌氧发酵产甲烷试验,发酵装置采用沼气潜力分析仪(BMP),发酵单元采用500 mL广口瓶,有效容积400 mL,采用本团队研发的高温干法发酵工艺,发酵温度为55℃,发酵pH值为7.3,发酵浓度为15%,发酵30 d,其中发酵原料60 g,接种物120 g,用蒸馏水配平至400 g,黄贮预处理组记为黄贮秸秆组,并以未经处理的秸作为对照试验组,每个处理组均设置3个平行。每7 d取1次发酵料液作为分析样本,发酵第1天的最初始发酵原料即黄贮含水率为65%以上黄贮90 d的黄贮秸秆样本,之后分别在发酵第7,14,21,28天取发酵料液作为分析样本,该部分样本每3 d分析一次木质纤维素组分变化、挥发性有机酸及微生物多样性,每1 d记录沼气产量及甲烷含量,研究黄贮秸秆发酵产气过程中底物组分变化规律。

1.3 试验装置

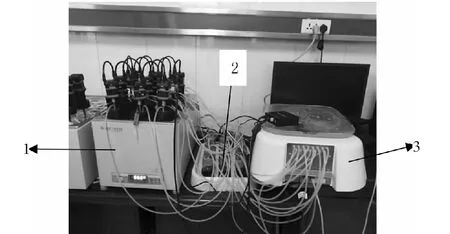

黄贮实验采用2 L烧杯作为黄贮容器,具体详见图1。

图1 预处理实验装置

发酵试验采用沼气潜力分析仪(BMP)作为试验发酵装置。具体连接如图2所示。

1.水浴锅; 2.脱除CO2的百里酚酞试剂; 3.气体计数装置图2 厌氧发酵实验装置

1.4 试验方法

1.4.1 秸秆原料的组分与结构分析

木质纤维素组分测定方法:将预处理后的原料,蒸馏水洗至中性,80℃烘干。将上述各样品经FW80万能高速粉碎机粉碎,过1 mm药典标准筛。称取0.5000 g样品置于F57滤袋中,封口机封口,运用ANKOM220型半自动纤维素分析仪对预处理各样品中纤维素、半纤维素、木质素含量(即占总样品干重的百分含量)分别进行分析测定,方法详见范氏Van Soest纤维素测定法。

纤维素结晶度测定:采用x射线衍射(XRD)测定不同预处理条件秸秆纤维素结晶度(Equinox 5000X; Thermo Fisher Scientific Co., Waltham, MA, USA)。秸秆样品经200目筛过滤,室温压实成薄片。然后通过Origin (OriginLab Co., Northampton, MA, USA)和MDI Jade 6.5 software (Materials data, Inc., Livermore, CA, USA)对数据进行分析和处理。采用Segal方法计算样品中纤维素的结晶度指数(CrI)。

CrI(%)=((I002-Iam)/I002)×100

(1)

式中:I002为结晶区纤维素的衍射强度;Iam为非晶区纤维素的衍射强度。

对于纤维素I,在2θ=18°处获得的的衍射强度即为m无定形区Ia纤维素的衍射强度;在2θ=22°处获得的衍射强度即为晶体区I002的衍射强度,在2θ=22°附近有一个最大衍射峰,在2θ=18°附近有一个小的衍射峰。利用公式(1)可以从这些衍射强度中计算出秸秆中纤维素的相对结晶度[18]。

挥发性脂肪酸(VFA)各组分采用岛津 GC-2010Plus气相色谱仪测定,使用StabilwaxDA30 m×0.53 mm×0.25 m型毛细管柱,FID检测器,检测器温度为240℃,进样器温度为150℃,不分流,测定组分为乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、异丁酸和异戊酸。

1.4.2 厌氧发酵产气效果分析

甲烷日产量及累积产气量采用BMP分析仪测得。

1.5 试验仪器与设备

ANKOM220型半自动纤维素分析仪(USA);F57纤维素滤袋;封口机;高速万能粉碎机FW80(天津);药典标准筛;精密pH计(PHS-3C);DHZ-DA型电热鼓风干燥机;马弗炉(天津中环试验电炉制造有限公司);FA I 004 精密电子天平(上海精科天平厂);岛津 GC-2010Plus气相色谱仪;Biogas便携式沼气分析仪。

2 结果与分析

2.1 黄贮预处理对秸秆组分结构的影响

通过90 d的黄贮预处理,研究了预处理前后玉米秸秆组分含量及结晶度的变化,可了解预处理技术对秸秆降解性的影响。

图3 玉米秸秆组分含量

由图3可知,黄贮后的秸秆木质纤维含量发生了改变,与未经预处理的对照组相比,处理后秸秆的纤维素、半纤维素含量均有所降低,说明黄贮预处理有利于半纤维素和纤维素的降解;相对于对照试验组,黄贮后秸秆的木质素含量有所增加,这可能与半纤维素与纤维素含量的减少有关,黄贮对秸秆中木质素的降解作用较小。

纤维素是由结晶区和无定形区连接而成的二相体系,纤维素结晶度的大小是反映与木质纤维类物质在处理过程中脱木素以及半纤维素溶出的一项重要指标。

图4 玉米秸秆纤维素晶度

图4为预处理前后玉米秸秆的XRD图谱,从图中可知,二者晶型结构相似,在2θ=220处均存在衍射峰,而在2θ=180的无定形区,说明预处理技术不改变秸秆晶型结构,但预处理后的秸秆无定形区峰值有所增加,无定形区是纤维素较易被分解的区域,说明黄贮使得纤维素的水解发酵更容易,有助于厌氧发酵产沼气。

CrI 的高低反应了结晶区所占比例的大小。从结晶度结果看出,黄贮秸秆处理组,其秸秆结晶度CrI值较对照试验即为未经处理的对照组低,长时间的酸性黄贮环境引起了结晶纤维素的降解和纤维素结晶区内部羟基间氢键强度的变化,进而使纤维素的晶体结构改变,少量结晶区变成无定形区。

2.2 黄贮秸秆厌氧产气性能研究

2.2.1 秸秆产气效果分析

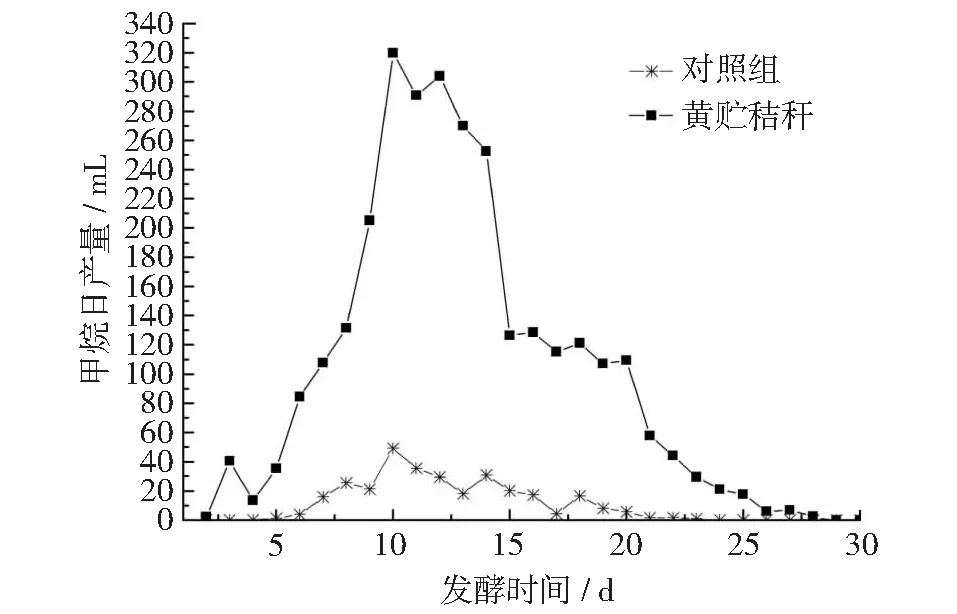

以黄贮后的秸秆和未经处理的干玉米秸秆作为厌氧发酵原料,进行厌氧发酵产气潜力试验,共发酵30 d,每日记录甲烷产量,产气效果如图5所示。

图5 厌氧发酵过程中甲烷日产量

厌氧发酵产气潜力结果可以用来分析黄贮玉米秸秆产沼气能力,整个厌氧消化周期30 d,从甲烷日产量结果图中可以看出,Untreated对照试验组产气效果较差,这可能与寒区玉米秸秆收获后发干黄化,水分及组分含量损失、纤维素结晶度增大,所以在寒区未经预处理的干玉米秸秆很难直接进行沼气化利用;对于黄贮预处理组,从日产气量上看,发酵前期有两个产气高峰,在发酵第3天有个产气小高峰出现,甲烷日产量40.5 mL。

这可能与半纤维素及纤维素在发酵前期迅速降解有一定相关性,黄贮后秸秆木质纤维素结构被破坏,部分半纤维素、纤维素被水解产生还原糖,在将预处理后秸秆固液一同作为发酵原料后,纤维素半纤维素以及周边组织中被分解为的小分子物质被微生物迅速降解为乙酸,这也可能导致发酵前期会出现一定量的乙酸累积,随着发酵进程的继续进行,组份中纤维素与半纤维素继续被微生物分解利用产生乙酸等物质,再被甲烷菌利用转化为甲烷,至此达到最大的产气高峰。袁志慧[19]等研究发现NaOH预处理后玉米秸秆发酵前10 d系统由于纤维素、半纤维素的降解产生大量有机酸,抑制产甲烷菌生长,随着发酵系统的稳定,有机酸被大量消耗,产气量也随之上升,这与本实验有一定相似之处,但本实验采用黄贮预处理,且固液相不需水洗可同时发酵,酸化过程只持续了4 d,之后有机酸被大量消耗产气量在第10天即达到最大值,最大日产气量为320 mL,发酵后期日产气量呈现逐渐降低的趋势,直至发酵终止。可以看出,相对于NaOH预处理,黄贮预处理法在缩短酸化过程,提高系统产气速率方面有一定优势。

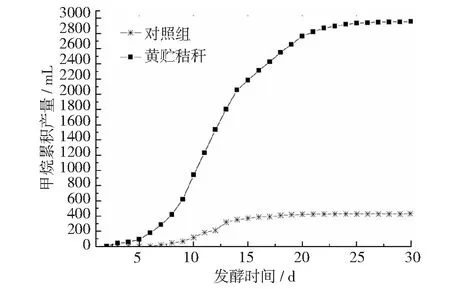

图6 厌氧发酵过程中甲烷累积产气量

从图6可知,甲烷累积产气量结果中可以看出,黄贮预处理组发酵30 d的甲烷累积产气量为2952 mL,是未经处理的对照组的6.9倍,产气量在发酵前10 d即出现日产气最高峰时的甲烷累积产气量达940 mL,为总累积产气量的31.9%,而厌氧发酵时间可以指示发酵效率,在产气高峰过后会有较长时间持续低产气时期,在实际应用中以长时间的系统运行换取较小甲烷收益并不合算,所以采用消化时间DT80表示总产气量达到80%需要的时间,在本实验中DT80是在发酵第17天,此时累积产气量为2428 mL,达总产气了的80%,发酵17 d后产气量逐渐减少至0 mL,总干物质产气率为62.1 mL·g-1TS左右。

2.2.2 黄贮秸秆发酵过程中组分含量变化

从上述产气结果可以看出,未经预处理的干秸秆对照组产气效果较差,所以在发酵过程中底物组分和有机酸含量变化只分析了黄贮处理组,即可说明黄贮处理后干玉米秸秆在发酵过程中底物与产物之间的代谢关系,以期为秸秆类生物质沼气化利用过程发酵机理提供一定理论参考。

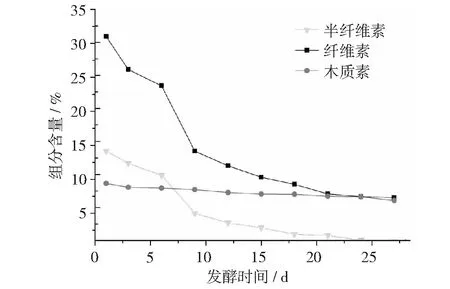

黄贮后的玉米秸秆发酵30 d,每5 d取样分析底物组分含量,结果如图7所示,发酵第1天即为黄贮后秸秆的组分含量,随着发酵过程的进行,发酵底物即黄贮秸秆的纤维素、半纤维素、木质素组分含量都发生了一定的变化,具体结果如下。

图7 厌氧发酵过程中秸秆组分含量

秸秆主要由纤维素、半纤维素和木质素组成,黄贮秸秆组分含量在发酵过程中随着发酵时间的延长呈现不同的变化趋势,其中纤维素半纤维素的含量均随黄贮时间的延长而呈下降的趋势,而木质素含量变化趋势不显著,说明厌氧发酵消耗的是秸秆原料中的纤维素与半纤维素成分,木质素则不易被降解,可见,可以利用用厌氧发酵后的料液提取木质素,以增加秸秆类原料资源化利用的附加值。

对于发酵时间为1d的试验组,即为发酵原料黄贮秸秆的木质纤维素组分含量,黄贮后秸秆木质素含量为30.89%(以占干重百分比计,下同)、半纤维素含量为14.16%、木质素含量为19.2%,理论上通过黄贮预处理技术使得秸秆表面结构疏松、空隙增大,纤维素半纤维素被部分分解为微生物可利用的小分子物质存在于秸秆表面及周边组织中,提高了微生物的可及度及分解速度,而从实际试验所得不同发酵时间的各组分含量变化趋势上可以看出,组分含量在发酵第3天有个比较明显的下降趋势,即在发酵前初期,半纤维素和纤维素迅速被微生物分解利用,半纤维和纤维素的含量分别降解到了12.35%,25.87%,与理论结果相似,即通过黄贮预处理后秸秆结构疏松,表面及周边组织中存在很多易被分解的小分子物质,可迅速被厌氧微生物分解利用,此时由于微生物的降解产生的糖类被厌氧产氢产酸菌群分解产乙酸提供了充足的原料,理论上有机酸会在此阶段大量累积,而有机酸的累积会抑制产甲烷菌产甲烷,因此发酵在此阶段后会出现小幅下降趋势,这与甲烷日产量中发酵第3天出现产气高峰后又在第4天出现小幅下降的变化规律有一定相关性。

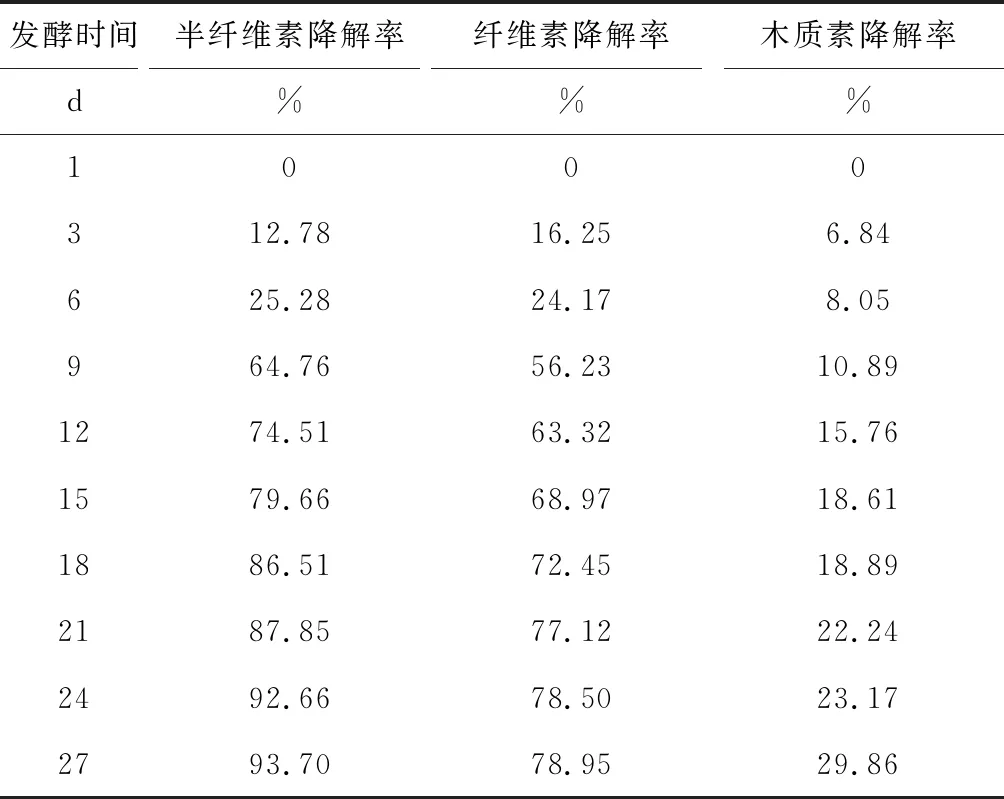

表1 秸秆原料发酵过程中组分降解率

由表1可以看出,随着发酵进程的继续进行,到发酵第6天时,半纤维素与纤维素下降趋势有所减缓,到发酵第9天又出现了较大的降解趋势,其中半纤维素与纤维素含量在第9天分别迅速下降到了6.99%,13.52%,与发酵初始原料黄贮秸秆相比分别降解了50.64%,56.23%,此时纤维素和半纤维素都已经被降解超过50%,虽然半纤维素较纤维素更易被水解利用,但部分半纤维素包含在纤维素中,所以当部分纤维素发生水解后,其中包含的半纤维素才能被完全水解[20]。到此可以称之为发酵前期,即在发酵前期,由于黄贮预处理技术的作用秸秆中纤维素与半纤维素可被厌氧微生物迅速分解利用。到发酵后期,随着纤维素的部分水解,微生物可触及的半纤维素面积进一步增大,半纤维素继续被迅速分解,直到发酵结束半纤维素已被降解到了0.89%,降解了94%,几乎被降解完全,可见半纤维素是一种在厌氧产沼气环境中可以被厌氧微生物完全降解的物质,所以由此可以推断只要将包裹在半纤维素外的物质破坏,或者通过某种手段分解,半纤维素就可以被完全利用,而纤维素组成结构中包括结晶区和无定形区两相,经过黄贮预处理后秸秆中纤维素的部分结晶区已转变为容易被降解的非结晶区,所以纤维素在发酵前期出现降解较快的趋势,而到了发酵后期,结晶区在短期内较难降解,纤维素的降解速率明显减慢,与发酵初期相比仅降解了22.72%,但总体来看,在整个厌氧发酵过程中,纤维素被降解了78.95%,仍有21%的纤维素没有被降解,这部分未被分解利用的纤维素仍有待进一步研究以提高纤维素的降解率。

秸秆中木质素是一种芳香族高分子聚合物,是不能被分解利用的物质,但木质素在木质结构的最外层,将纤维素与半纤维素包裹其中,所以通过一定预处理技术破坏这种连接,以提高秸秆降解效率。从图7中可以看出木质素整体含量有一定减少,但减少趋势很缓,随着发酵时间的进行,其含量与发酵前相比,减少了29.86%,可见木质纤维素结构的生物质中,木质素成分被少部分降解,这可能是由于黄贮预处理破坏了木质素的结构,就能使得纤维素被大部分降解,进一步使得最容易被降解的半纤维素被全部降解,所以在发酵前通过一定的预处理技术破坏木质纤维素结构,就能显著提高纤维素、半纤维素的降解效率。

2.2.3 黄贮秸秆厌氧发酵过程中有机酸的变化

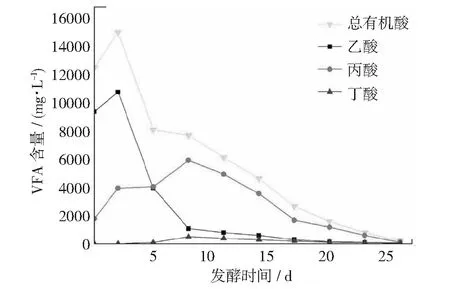

有机酸来自于有机物的水解酸化产物,原料中易分解有机物含量越高水解酸化的速率越高,有机酸积累量越高。而有机酸组分则主要取决于发酵原料的特性。 黄贮秸秆厌氧发酵过程中发酵液挥发性有机酸含量的变化见下图,由图8可知,黄贮秸秆厌氧发酵过程中挥发性脂肪酸(VFA)主要由乙酸、丙酸和丁酸组成。

图8 厌氧发酵过程中有机酸含量

从图8中可以看出黄贮秸秆在发酵过程中有机酸含量变化规律不同。随着发酵时间的延长总有机酸(TVFA)含量变化呈先升高后下降的趋势,在发酵前3 d迅速增加并达到最大值,总有机酸含量达到12670 mg·L-1,发酵3 d后总有机酸含量逐渐降低。在发酵初期有机酸大量累积说明黄贮预处理后有加快秸秆水解的作用,消化过程中乙酸、丙酸和丁酸的变化如图8所示,在发酵前3 d乙酸浓度迅速累积,并在发酵第3天达到最大值10910 mg·L-1,可见秸秆厌氧发酵过程以乙酸发酵型为主。厌氧发酵3 d后即随着厌氧发酵过程推进,乙酸含量呈明显下降趋势;丁酸含量与乙酸含量变化趋势相同,但发酵过程中丁酸含量很少,最大值在发酵第9天为500 mg·L-1,丙酸含量并未表现出相同的趋势,丙酸含量呈现出先稳定增加后逐渐减少的趋势,其浓度达到6000 mg·L-1。 通常乙酸可直接被产甲烷菌利用,而丙酸首先由产氢产乙酸菌转化为乙酸和氢气,然后才能被产甲烷菌利用。许多研究结果表明,厌氧发酵系统中,产氢产乙酸菌可能对有毒物质或环境因素变化更加敏感,相比较乙酸、丁酸,丙酸更不易被产甲烷菌所利用转化,此外,丙酸的积累反过来又可能会对产甲烷菌造成抑制作用。

3 结论

通过上述试验,得出黄贮秸秆在厌氧发酵过程中的木质纤维素底物与代谢产物有机酸即沼气产量的结果如下:

(1)黄贮秸秆在发酵初期即发酵前3 d,纤维素与半纤维素降解速度较快、乙酸含量迅速增加,甲烷日产量在发酵第3天出现第1个小高峰,可见在发酵前期,将黄贮预处理后的秸秆固液相一同作为发酵底物,底物中可直接水解产酸物质增加,产甲烷菌产甲烷速率增加,进而使得发酵系统启动速率提高,但随着产酸底物的累积,产甲烷菌群出现了短暂的抑制阶段,所以通过研究发现若能在此阶段采用一定技术手段减少这种抑制作用,会对甲烷产气速率的进一步提高有一定促进作用。

(2)在黄贮秸秆厌氧发酵中期,纤维素与半纤维素基本被降解完全,发酵后期纤维素与半纤维素不再被降解,这与发酵前经过黄贮预处理后秸秆结构疏散易降解性提高有一定关系,木质素基本不参与整个发酵过程,减少的部分可能也与黄贮预处理后秸秆中木质素被部分破坏有关,可见发酵后期底物组分中主要是木质素,可考虑使用黄贮秸秆发酵后底料对木质素进行回收,提高寒区干玉米秸秆资源化利用的附加值。

(3)黄贮预处理后的秸秆产气量是未经预处理的干玉米秸秆对照组产气量的7.9倍,可见在寒区黄贮预处理技术不仅在预处理方法上解决了秸秆原料的季节性和时效性问题,保证了寒区秸秆原料的全年稳定供应,还在提高秸秆的生物降解率的同时减少了发酵抑制物的产生,解决了秸秆燃料化利用过程的低效率高成本问题,而且提高了秸秆沼气产气效率。试验为将黄贮法应用于寒区秸秆沼气工程上提供了理论参考,但黄贮的预处理时间在90 d左右,可通过添加微生物菌剂等方法缩短黄贮时间,以进一步提高秸秆利用效率。