牧区精准扶贫路径及其成效研究

——青河县阿格达拉镇的个案

2020-05-13■王炜

■王 炜

(新疆师范大学历史学与社会学学院,新疆 乌鲁木齐 830000)

“十二五”时期,新疆维吾尔自治区172.67万农村建档立卡贫困人口实现了脱贫,贫困发生率从32%降至15%,扶贫开发工作取得了积极成效,但是新疆脱贫攻坚任务仍然十分艰巨[1]。新疆的贫困人口主要分布在南疆三地州及北疆牧区。2015-2016年,新疆有5个国家级贫困县和2个自治区级贫困县实现贫困退出,青河县正是其中之一。因此,我们以青河县为例,对牧区精准扶贫路径及成效进行研究,为其他牧区贫困地区精准扶贫精准脱贫工作提供经验。

一、青河县的贫困人口

青河县,蒙古语“青格里”,意味着美丽清澈的河流,青河县由此而得名。青河县位于新疆维吾尔自治区准噶尔盆地东北部、阿尔泰山东南麓,西面与富蕴县相邻,南面与昌吉回族自治州奇台县接壤,东面和东北面与蒙古国交界。县境南北长258公里,东西宽110公里,全县总面积15579.5平方公里。青河县属大陆性北温带气候,干旱少雨,温差变化大,夏秋短暂,冬季寒冷而漫长,是全国少有的高寒地区之一。由于生态环境脆弱,自然灾害频发,经济发展十分滞后[2],1986年被列为新疆维吾尔自治区级重点贫困县,2002年被确定为国家扶贫开发工作重点县。

青河县在历史上一直是一个纯牧区。秦汉之际,今青河县先为呼揭牧地,后为匈奴右地;唐宋时期,青河属葛逻禄和乃蛮的牧地;蒙古大汗国建立后,此地成为窝阔台汗国的牧地[2]。直至中华人民共和国成立,青河县的农业经济虽然在不断增加,绝大部分牧民也已经实现了定居,但牧民在生产生活上仍然依赖于畜牧业,畜牧业仍是青河县的主要产业。

“十二五”期间,青河县经济发展加速。财政收入由2011年的18695万元增长到2015年的20787万元,人均收入由2011年的4228元增至2015年的9387元。然而按照2013年家庭年人均可支配收入2736元的贫困户退出收入标准,青河县2014年仍有3372户10988人的贫困人口。其贫困人口主要以农牧区的哈萨克族为主,主要贫困乡镇包括阿尕什敖包乡、阿热勒托别镇、查干郭勒乡、萨尔托海乡、阿热勒乡。2016年12月,我们在新疆维吾尔自治区青河县进行了评估调查,共完成了357个样本的问卷调查,覆盖了2014年建档立卡的5乡1镇。样本反映出青河县贫困人口的三个特征:首先,在贫困人口中哈萨克族人口占绝对比例。在357个受访者中,哈萨克族占91.6%、汉族占2.5%、蒙古族占2.2%、回族占1.4%、维吾尔族占0.8%;其次,绝大部分受访者家庭以核心家庭为主。家庭人口为4人的占46.2%、人口为3人的占18.2%,人口为2人的占8.7%,人口为5人的占19.3%,为6人以上的仅为3.1%;最后,贫困人口的受教育程度较低,绝大部分受访者的受教育程度为初中以下,初中程度的占52%、小学程度的占42.4%。

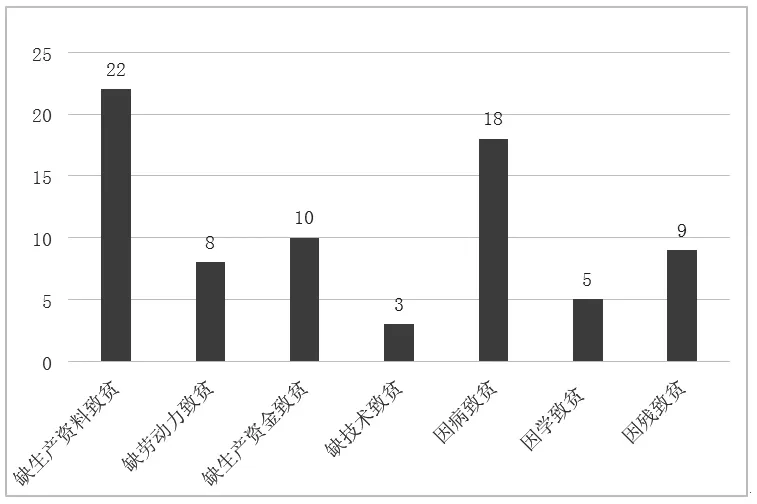

图1 贫困人口致贫原因

从致贫原因的角度来看,我们对青河县2016年22个贫困村的致贫原因进行了调查,主要通过召开村干部、驻村工作组、四(三)老人员、贫困户代表座谈会来分析各村贫困人口的致贫原因。从图1可以看出,22个贫困村中均有因缺少生产资料致贫的贫困人口,并且多数座谈会参与者认为缺少生产资料是贫困人口较主要的致贫原因。

综上所述,青河县贫困人口规模大且分布广泛,贫困人口主要是依赖于畜牧业的哈萨克族人口,加之绝大部分牧民贫困人口缺少生产生活资料,“一方水土养不活一方人”的问题十分突出,脱贫难度较大。

二、易地扶贫搬迁及成效

解决“一方水土养不起一方人”问题的药方便是易地扶贫搬迁。易地扶贫搬迁是通过国家政策扶持,把居住在“一方水土养不起一方人”地方的贫困群众搬迁到条件较好的地方居住……有利于贫困群众创业、就业,逐步提高收入水平和生活质量,确保搬得出、稳得住、有事做、能致富[3]。青河县的易地扶贫搬迁主要以集中安置为主,在周边县、乡镇或行政村规划建设移民新村集中安置[4]。青河县的“移民新村”在距离县城45公里处的阿魏灌区。截至2016年9月,共有1046户4228名贫困牧民入住阿魏灌区,占全县易地扶贫搬迁移民的70%。

为帮助易地扶贫搬迁牧民在阿魏灌区中扎根和发展,青河县多举并措,在公共基础服务设施的建设、夯实贫困牧民产业基础及提供就业平台创造就业条件方面作出了巨大努力。首先,青河县在阿魏灌区为贫困牧民提供了50-80平方米带简装修的住房,并且同步配套了学校、幼儿园、医院、商业中心等公共基础服务设施,解决牧民就医、就学等后顾之忧;其次,阿魏灌区的搬迁牧民多为无生产资料的农牧民,青河县为这部分牧民在阿魏灌区每人分配耕地10亩。对于集体产业薄弱的贫困村,在阿魏灌区划分200亩土地作为贫困村的集体地。为贫困牧民和贫困村创造了可增收的基础产业;最后,阿魏灌区的为农牧企业、合作社和现代农业发展提供了大量就业机会。在现代农业生产过程中长期务工的牧民达430人,短期务工的牧民达7万余人次,在企业就业的牧民400余人。

上述政策为搬迁牧民脱贫在两个方面提供了支持:一方面是搬迁牧民的土地和牲畜通过统一流转和入社分红获得收益,将这部分牧民从农牧业中解放出来;另一方面是给搬迁牧民提供了就业平台和机会。两者结合,有利于搬迁牧民提高收入水平和生活质量。

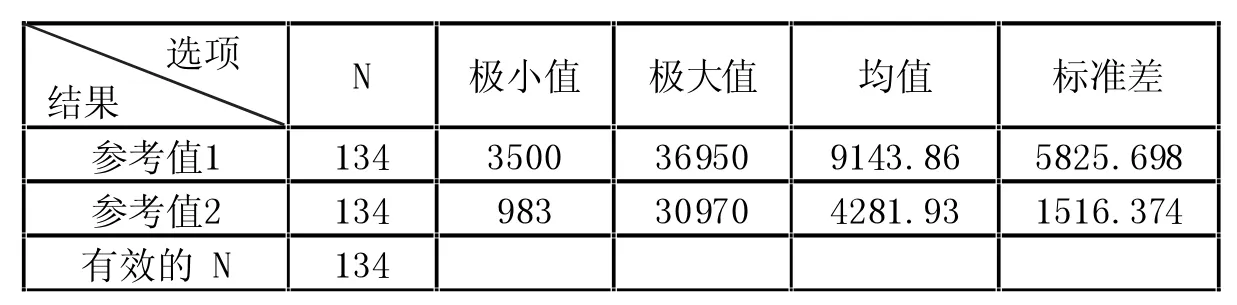

2018年6月,我们对阿魏灌区134户易地扶贫搬迁牧民的收入进行了问卷调查。对其收入设定了两个参考值,其中,[参考值收入一]=[毛收入-(种植业支出+养殖业支出)]/家庭常住人口数,[参考值收入二]=[毛收入-(种植业支出+养殖业支出+生活性支出+医疗教育支出)]/家庭常住人口数。通过分析[参考值收入一]发现,阿魏灌区被访搬迁牧民收入差距较大,可能有部分低收入家庭存在生活压力较大的情况。在[参考值收入二]中,最低值为983元,最高值为30970元,均值为4281.93元,可见搬迁牧民的收支情况差异较大,有部分低收入群体可能会出现收不抵支的情况。(见表1)

表1 易地扶贫搬迁牧民收入情况

个案1:家里的收入来源是我和我老公在这边打零工挣的钱。在地里面铺滴灌带、拔草、摘沙棘,这种活一般是100-150元一天。一年打工的时间差不多有四到五个月,我和我老公一天的收入加起来有300块钱,一年的收入就有三万到五万块钱。(BK,女,哈萨克族。2018年7月11日)

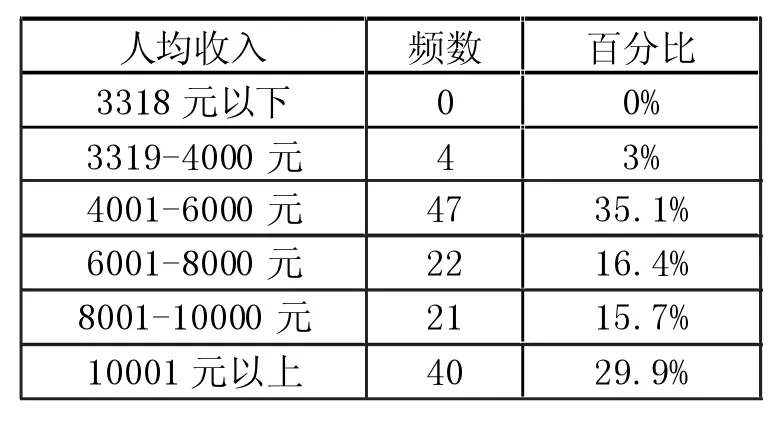

进一步对“参考值收入一”进行分组分析,以2018年标准3318元为标准,发现虽然没有家庭的收入低于3318元脱贫线,但是还是有部分收入较低的家庭。(见表2)

表2 家庭年人均纯收入分层

综上所述,阿魏灌区在基础保障和拓宽搬迁牧民增收和就业渠道两面提供了有力支持,激发了他们自主发展的动力。从收入层面可以看出,相比2016年,搬迁牧民的收入有了大幅度增加。总之,易地扶贫搬迁从根本上解决了贫困牧民生产资料不足的问题,实现了产业增效和牧民增收的双赢。

三、脱贫成效巩固提升过程中面临的挑战

习近平总书记在中央扶贫开发工作会议上提到:脱贫攻坚已经到了啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺阶段,必须以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措、超常规的力度,众志成城实现脱贫攻坚目标,绝不能落下一个贫困地区、一个贫困群众[5]。作为新疆贫困人口主要的分布区域,牧区贫困人口脱贫是新疆脱贫攻坚的重要部分。虽然青河县易地扶贫搬迁牧民的脱贫成效得到了良好提升,但是我们在调查过程中也发现了一些问题,主要表现在技能和收入两个方面。

调查发现,缺少技能是搬迁牧民普遍面临的问题,也是大部分搬迁牧民只能从事建筑小工、临时性与季节性务工等低层次、低收入工作的原因所在。可以看出,大部分搬迁牧民缺少的是农牧业生产之外的技能,这也就导致了部分搬迁牧民无法找到收入较高、较稳定的工作。

个案2:自从搬到这边,我一直在地里面干活、打零工挣钱。像我一样40多岁的人大多数都在干“力气活”。因为我的受教育程度不高,只有小学,国家通用语言能力不强。参加技能培训,学习速度赶不上那些年轻人。我现在没什么想法,在这边一直有活干、有钱挣就行了。(BLS,男,哈萨克族。2018年8月6日。)

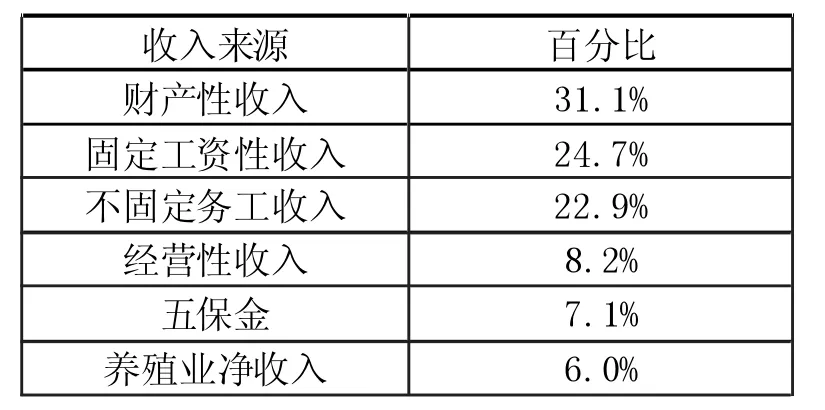

大部分搬迁牧民在阿魏灌区已不再从事农牧业生产,受到职业变化的影响其收入结构也发生了变化。固定工资性收入占到了家庭收入的24.7%、经营性收入占到了8.2%,而非固定务工收入降到了22.9%、农牧业收入降至6%、保障性收入降至7.1%(见表3)。

虽然统计数据显示政策性收入仅占7.1%,但是搬迁牧民的财产性收入来源于政府配套耕地的流转收益,所以我们认为搬迁牧民的财产性收入也可以理解为政策性收入。对搬迁牧民来说,政策性收入占比过高会削弱其脱贫的内生动力。

表3 家庭收入来源情况

个案3:有部分牧民迁过来后很少打工,基本靠每年土地流转的收益生活。去年一亩地一年的流转经营收益是258元,如果家里有4口人,那这一家就有40亩地,这一年的收益就是11400元。然后一年随便在大田里干一两个月活,这个家庭就达到脱贫的收入标准了。有些家庭就想的达到脱贫的收入标准就可以了,虽然标准达到了,但是也在一定程度上养成了他们的惰性。(ZJX,男,汉族。2017年8月2日。)

党的十九大报告强调,“坚持大扶贫格局,注重扶贫同扶志、扶智相结合”[6]。反观搬迁牧民收入结构中政策性收入占比高及其在就业中面临缺少技能的问题,恰恰会影响“扶志”和“扶智”的效果。从脱贫成效巩固提升的角度来看,一些积极的变化正在发生,搬迁牧民的自我发展正在加速。显然,要应对这些挑战,不仅需要加强技能培训、出台更有利的政策激发其内生动力,还需要政府和社会给予搬迁牧民更多理解、包容和支持。

四、结论

总体来说,阿魏灌区的易地扶贫搬迁牧民实现了“搬得出”和“稳得住”,但是在“有事做”和“能致富”方面仍然面临多方面的挑战。如何应对这些挑战,我们认为牧民、政府和城镇中的企业应在以下几个方面进行调试:

首先,从牧民角度来说,牧民可以通过访惠聚工作队、派牧民代表向政府建议开办适合自己的职业技能培训形式及国家通用语言学习方式;其次,从政府角度来说,政府应采取有效的方式来激发牧民学习的积极性,政府可以通过平常走访入户的机会了解牧民想要提高哪方面的技术能力或者开办有利于牧民找工作的职业技能培训,例如:电焊、汽车维修等,这样更能因人制宜;最后,阿魏灌区的企业需要对搬迁牧民的文化和行为方式有更多的包容,可以从以下几个方面进行调试:第一,当地的企业可以制定适当的奖惩机制提升牧民参与务工的积极性;第二,企业在用工前可以对牧民进行初期培训,让牧民了解他们的工作内容;第三,企业在工作时长方面可以做出由短到长,在工作量方面可以做出由简至繁的调整,引导牧民适应现在的工作方式。