加味归脾汤治疗良性阵发性位置性眩晕的疗效观察

2020-05-11刘宗涛李义深魏永坤

刘宗涛,李义深,马 峰,高 勇,魏永坤,陈 伟

眩晕在临床上较为常见,在眩晕门诊中周围性眩晕约占20.5%[1],而良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo,BPPV),俗称“耳石症”,是最常见的周围性眩晕疾病[2]。临床治疗周围性眩晕病人的过程中,眩晕症状逐渐好转或消失后易反复发作,原因不明,严重影响病人的生活质量,给医生诊断和治疗造成困扰。眩晕与焦虑症常相互影响,两者紧密相关[3]。临床大量研究报告证实前庭功能受损病人焦虑程度较正常对照组显著升高[4]。存在焦虑困扰的病人出现周围性眩晕的概率也较正常人偏多,通过认知行为干预或药物治疗可以不同程度地改善这类病人的焦虑症状和平衡功能[5-6]。本病隶属中医学“眩晕”“郁证”范畴,其发病与心、脾、肝紧密相关,病位在脑。本研究通过归脾汤加味干预治疗辨证为心脾两虚、气血不足型良性阵发性位置性眩晕病人,发现加味归脾汤联合西药治疗与单纯西药治疗比较,可有效改善或缓解病人眩晕症状,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年10月—2018年11月我院住院良性阵发性位置性眩晕病人64例。其中男28例,女36例;年龄25~83(60.0±14.4)岁;病史7 d至24个月,平均(56.0±73.1)d。根据随机数字表法将64例病人随机分为治疗组与对照组。治疗组32例,男14例,女18例;年龄(59.7±14.3)岁。对照组32例,男14例,女18例;年龄(60.2±14.6)岁。两组性别、年龄、病程等比较差异无统计学意义(P>0.05)。

所有眩晕病人临床表现均与良性阵发性位置性眩晕的诊断标准相符。主要临床症状:相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕,伴有位置性眼震;中医辨证辨病标准参照《中医病证诊断疗效标准》[7]中气血亏虚型眩晕辨证分型,气血亏虚型眩晕表现如下,主证:头晕目眩,视物旋转,动则加剧,遇劳则发;发病特点:慢性起病并逐渐加重,或反复发作,或急性起病;气血亏虚证临床特征:伴有面色淡白、少寐、心悸、身倦乏力、舌淡、脉细弱。行头颅磁共振检查,排除内耳占位及炎症可能,不存在中枢神经病变;并排除心、肝、肾、肿瘤、内分泌代谢性疾病。病例选择经太和县中医院医学伦理委员会同意,所有入组病人均签订知情同意书。

1.2 治疗方法 所有病人均给予盐酸倍他司汀氯化钠注射液(山东华信制药集团股份有限公司生产,批号:13030602),氟哌噻吨美利曲辛[丹麦灵北药厂生产,规格为0.5 mg(10 mg),批号:H20130126]早晨1~2片、中午1片口服配合复位手法等对症支持治疗。治疗组另接受传统中药汤剂归脾汤治疗,药物组成:党参15 g,白术30 g,黄芪30 g,茯神30 g,龙眼肉30 g,酸枣仁30 g,木香15 g,甘草6 g,当归12 g,远志9 g,川芎10 g,丹参10 g,生姜5片,大枣5枚。上述中药均来源于太和县中医院中药房,随病情调整各味药量。加水浸泡30 min,连续煎煮2次,取汁200 mL,早晚饭后30 min温服,每日1剂,疗程为 2周。对于治疗过程中出现不良反应及中途不愿配合治疗者及时退出研究,并随机纳入良性阵发性位置性眩晕病人进行替补。治疗前后所有病人均进行血常规、肝肾功能等检测。研究过程采用盲法,临床设计、干预、评估均由不同的人员完成。参与者均经过统一规范的相关培训。

1.3 观察指标 治疗前、治疗后2周进行疗效评定,所有量表提问方式统一,嘱病人如实回答,研究人员如实记录。

1.3.1 中医证候积分 依据临床症状轻重采取4级评分法,分为无、轻、中、重4级(主证按0分、2分、4分、6分评分,次证按0分、1分、2分、3分评分)[8]。

1.3.2 眩晕严重程度评分 眩晕量表评分[8]:按照眩晕、眼震、呕吐、出冷汗4项打分。眩晕:一点不能动(3分)、头不能向左右或上下转动(2分)、头不能向某一个方向转动(1分)、头可以自由活动(0分);眼震:连续不断性(2分)、阵发性(1分)、无眼震(0分);呕吐:有呕吐(2分)、仅恶心(1分)、无呕吐及恶心(0分);出冷汗:伴有出冷汗(1分)、无冷汗(0分)。评分越高提示眩晕程度越重。分别在第一次就诊入组时以及治疗后2周时进行评分。

1.3.3 汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分[5]HAMA评分≥8分且<15分可能存在焦虑;15~21分为轻度焦虑;22~29分为中度焦虑;≥30分为重度焦虑。

1.3.4 临床疗效 参照世界卫生组织(WHO)生活质量量表疗效评定方法,根据眩晕症状体征严重程度表,采用疗效指数判定:疗效指数=[(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分]×100%;临床控制:疗效指数>80%,显效:疗效指数>50%且≤80%,有效:疗效指数>30%且≤50%,无效:疗效指数≤30%。

1.3.5 中医证候疗效 中医证候积分减分率≥80%为临床缓解,减分率50%~<80%为显效,减分率25%~<50%为有效,减分率<25%为无效,减分率=(治疗前总评分-治疗后总评分)/治疗前总评分×100%。

1.3.6 不良反应 严密监督并记录病人在治疗过程中出现的不良反应、检验与检查异常结果,并计算不良反应发生率。

2 结 果

2.1 两组中医证候评分比较 治疗后两组中医证候评分均较治疗前下降,且治疗组较对照组下降明显(P<0.05)。详见表1。

表1 两组中医证候积分比较 (±s) 单位:分

与本组治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后2周比较,②P<0.05。

2.2 两组眩晕量表评分比较 治疗后两组眩晕量表评分均较治疗前降低,且治疗组较对照组降低明显(P<0.05)。详见表2。

表2 两组眩晕量表评分比较 (±s) 单位:分

与本组治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后2周比较,②P<0.05。

2.3 两组HAMA评分比较 治疗前两组HAMA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组HAMA评分较治疗前均降低,治疗组较对照组降低明显(P<0.05) 。详见表3。

表3 两组HAMA评分比较 (±s) 单位:分

与本组治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后2周比较,②P<0.05。

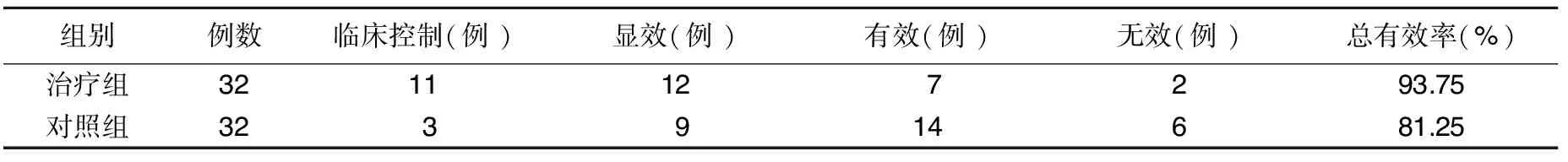

2.4 两组临床疗效比较 治疗组临床总有效率为93.75%,对照组总有效率为81.25%,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组临床疗效比较

注:两组总有效率比较,P<0.05。

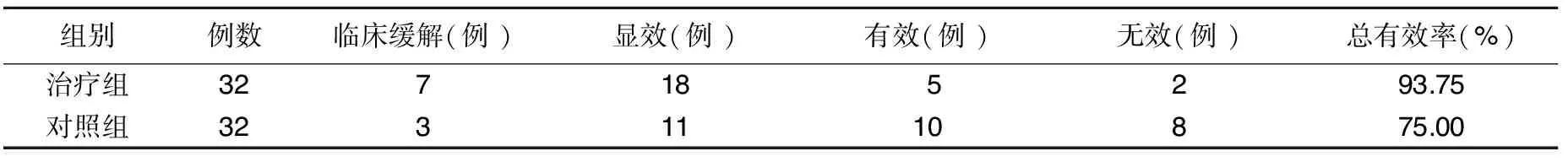

2.5 中医证候疗效比较 治疗组中医证候总有效率为93.75%,对照组总有效率为 75.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表5。

表5 两组中医证候疗效比较

注:两组总有效率比较,P<0.05。

2.6 不良反应比较 入组时及治疗后2周,两组血、尿及便常规,肝、肾功能及心电图检查均未见明显异常。治疗组3例病人饭前空腹服用中药初期有轻微恶心、腹胀症状,未做特殊处理,改为饭后服用后未见明显胃肠道症状,未影响正常治疗;对照组未见明显不良反应发生。

3 讨 论

良性阵发性位置性眩晕作为神经内科周围性眩晕病常见的重要构成部分,和焦虑障碍紧密相关[3]。中医学认为本病属于“眩晕”及“郁证”范畴,其发病与心、脾、肝密切相关,病位在脑;古代经典对眩晕病机阐述颇多,《灵枢·海论》曰:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒”,《灵枢·卫气》曰:“上虚则眩”,《丹溪心法·头眩》曰:“无痰不作眩”,《景岳全书·头眩》曰:“无虚不作眩”,这些论述均为心脾气血亏虚是眩晕病的病机之一提供了理论依据。随着社会生活和工作压力的增大,持续过度耗散脑力和体力或偏食肥甘厚味、饮食不节,或思虑过度等均会导致心脾两虚,水谷运化乏力,气血生化乏源,从而导致气血两虚,血虚则脑窍失养,气虚则清阳不升,最终导致眩晕。其证机概要为气血亏虚,清阳不振,脑窍失养。代表方为归脾汤。本方首载于宋·严用和《济生方》,是益气养血、调理心脾的代表方。方中人参、黄芪、白术、生姜、甘草、大枣甘温补脾益气;龙眼肉、酸枣仁、茯神甘平养心安神;远志交通心肾而定志宁心;当归甘温养肝而生心血;木香理气醒脾,以防益气补血药滋腻滞气,促进脾胃运化功能,“无瘀不作眩”;加川芎、丹参活血行气解郁通窍,全方共成补益气血、调养心脾的作用,脑髓得充,则眩晕自除。现代医学研究表明,归脾汤具有抗抑郁、改善记忆、抗应激、增强免疫、促进骨髓细胞增殖、保护肝脏、改善凝血功能、抑制胆碱酯酶活性、抗肿瘤、保护胃黏膜等多种作用,广泛应用于临床[9-14]。本研究通过观察归脾汤联合常规西药治疗良性阵发性位置性眩晕,结果显示:疗效明显优于单纯西药组,可明显改善病人眩晕及伴随焦虑症状;且未发现明显不良反应,病人易接受。但鉴于中药汤剂煎服较为烦琐,携带不便,口感较差,导致病人依从性相对较差,可改变传统中药汤药剂型为丸剂或散剂,以便于进行大样本的临床研究,进一步在临床推广应用。