唐代丝路胡俑与丧葬制度关系蠡测

——以两京地区为例

2020-05-07程玉萍

程 玉 萍

(陕西师范大学 美术学院,西安 710119)

隋唐时期胡风盛行,胡俑的随葬也受到人们的追捧。在初唐至盛唐中前期两京地区墓葬出土的胡俑数量最多,胡俑的造型尺寸也越来越大,并且制作精美,造型严谨,比例协调;从盛唐中后期至晚唐,胡俑的出土数量急剧下降,随后在唐代墓葬中胡俑很少出现,甚至基本消失;此外,胡俑的造型尺寸也逐渐变小,到了晚唐时期基本恢复至初唐早期、中期时的大小。此种现象是何原因,是否与唐代的丧葬制度、习俗有关,其背后的动因值得深加探讨。

一、初唐至盛唐中前期(618—739)的丝路胡俑与丧葬制度

(一)初唐至盛唐中前期胡俑的出土数量

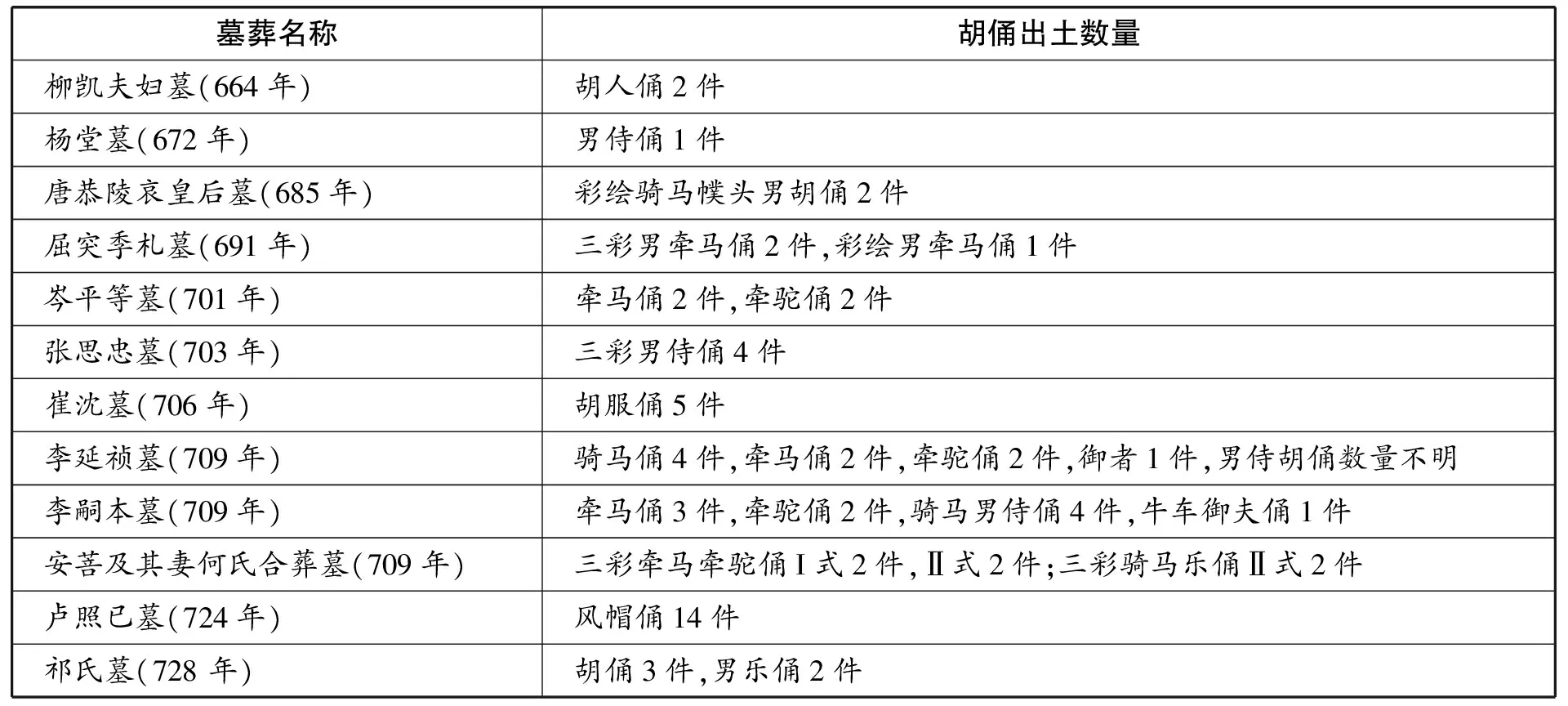

东京地区胡俑的出土数量。本期东京地区胡俑出土数量如表1所示,这一时期共出土纪年胡俑65件;在656—706年之间,东京地区胡俑的出土数量比较平稳,没有暴增,也未锐减,共出土胡俑21件。胡俑制作工艺主要以彩绘工艺、模制工艺为主,以唐三彩制作工艺为辅。到了709—728年,东京地区胡俑的出土数量逐渐增加,共出土胡俑44件,造型种类也多种多样,特别是709年唐墓出土的胡俑不仅制作精美,如李延祯墓(709年)、李嗣本墓(709年)、安菩及其妻何氏合葬墓(709年),出土的胡俑等,造型严谨,动态感强,制作工艺主要有唐三彩制作工艺、彩绘工艺、模制工艺、个别雕塑工艺等,是胡俑艺术中难得一见的精品,同时也代表了东京地区胡俑雕塑艺术的最高水平。

表1 东京地区初唐至盛唐中前期纪年胡俑出土数量统计表

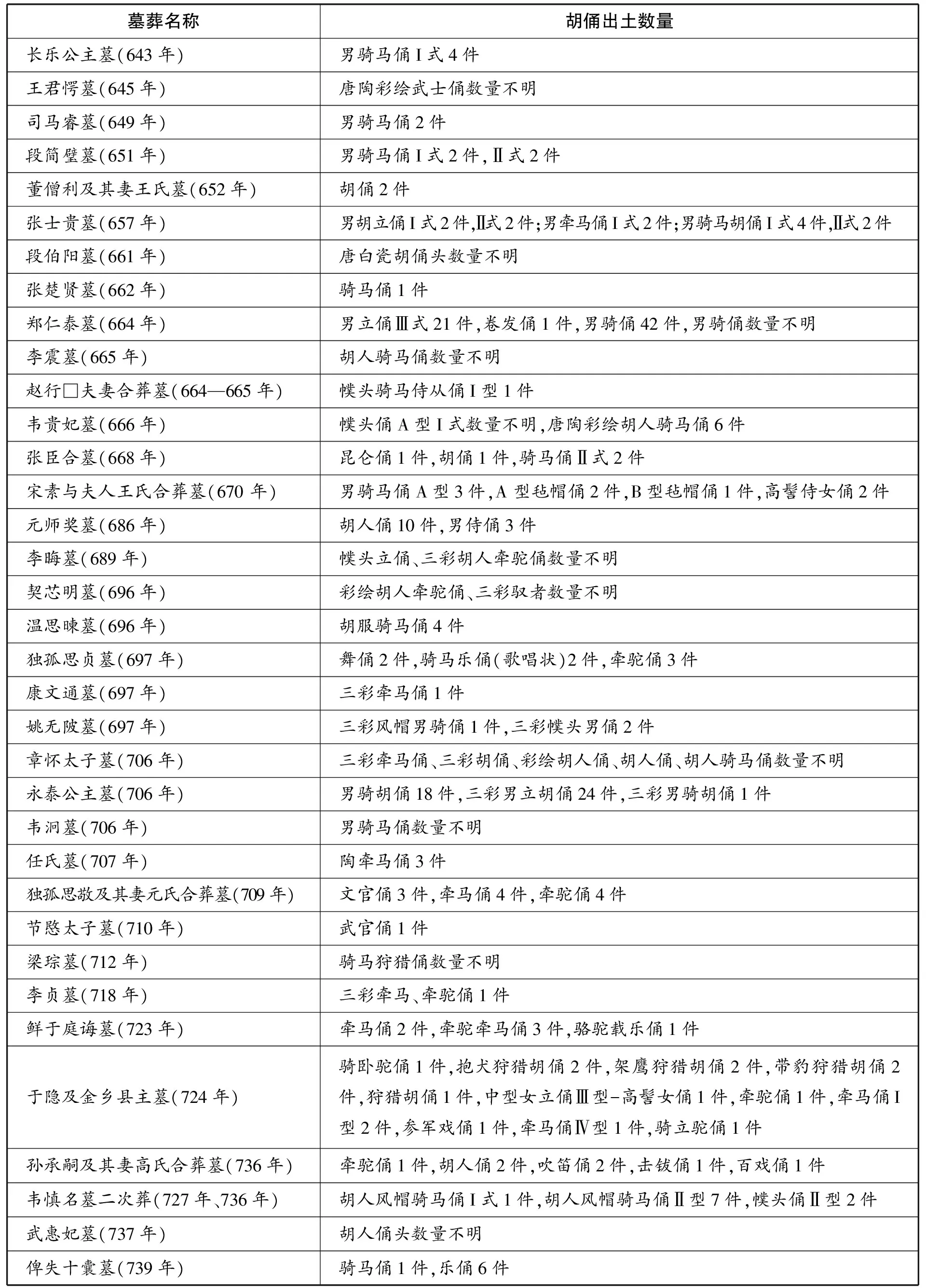

西京地区胡俑的出土数量。如表2所示,这一时期共出土纪年胡俑238件;其中在643—652年,胡俑的出土数量比较平稳,共出土纪年胡俑12件,造型种类单一,姿势僵硬,制作工艺通常以模制彩绘工艺为主;到了657—686年,胡俑的出土数量与前期相比迅速攀升,共出土纪年胡俑109件,造型种类也丰富多样,如张士贵墓(657年)、郑仁泰墓(664年)出土的胡俑造型种类变化丰富,出现了前期未出现的造型,如男胡立俑、卷发俑等;制作工艺还出现了釉陶彩绘,为新型制作材料唐三彩的出现做好了铺垫。689—739年,胡俑的出土数量达到中国胡俑史上的顶峰,共出土纪年胡俑117件,胡俑的造型更加严谨,比例协调,动态感强,生动传神。从689年开始,出现了由新的材料唐三彩制作而成的胡俑。制作工艺还有个别塑制工艺、模制彩绘工艺等,如章怀太子墓(706年)、永泰公主墓(706年)、鲜于庭诲墓(724年)、于隐及金乡县主墓(724年)出土的胡俑基本上件件都是精品,是我国俑的雕塑史上不可多得的艺术品。

总之,在初唐至盛唐中前期,不仅两京地区胡俑的出土数量明显呈逐渐增多趋势,而且胡俑的造型尺寸也出现了很大的变化。

(二)初唐至盛唐中前期胡俑的造型尺寸

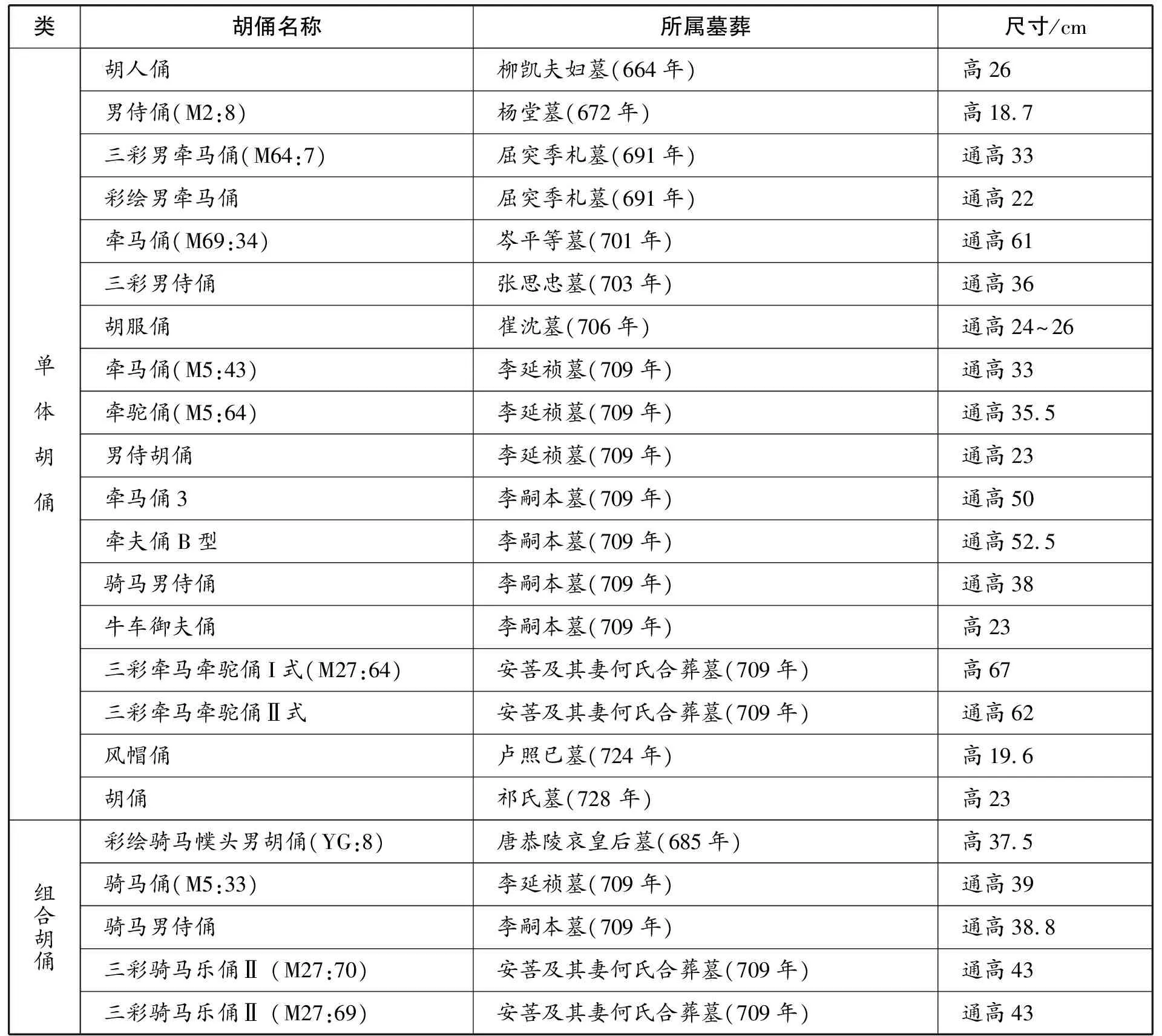

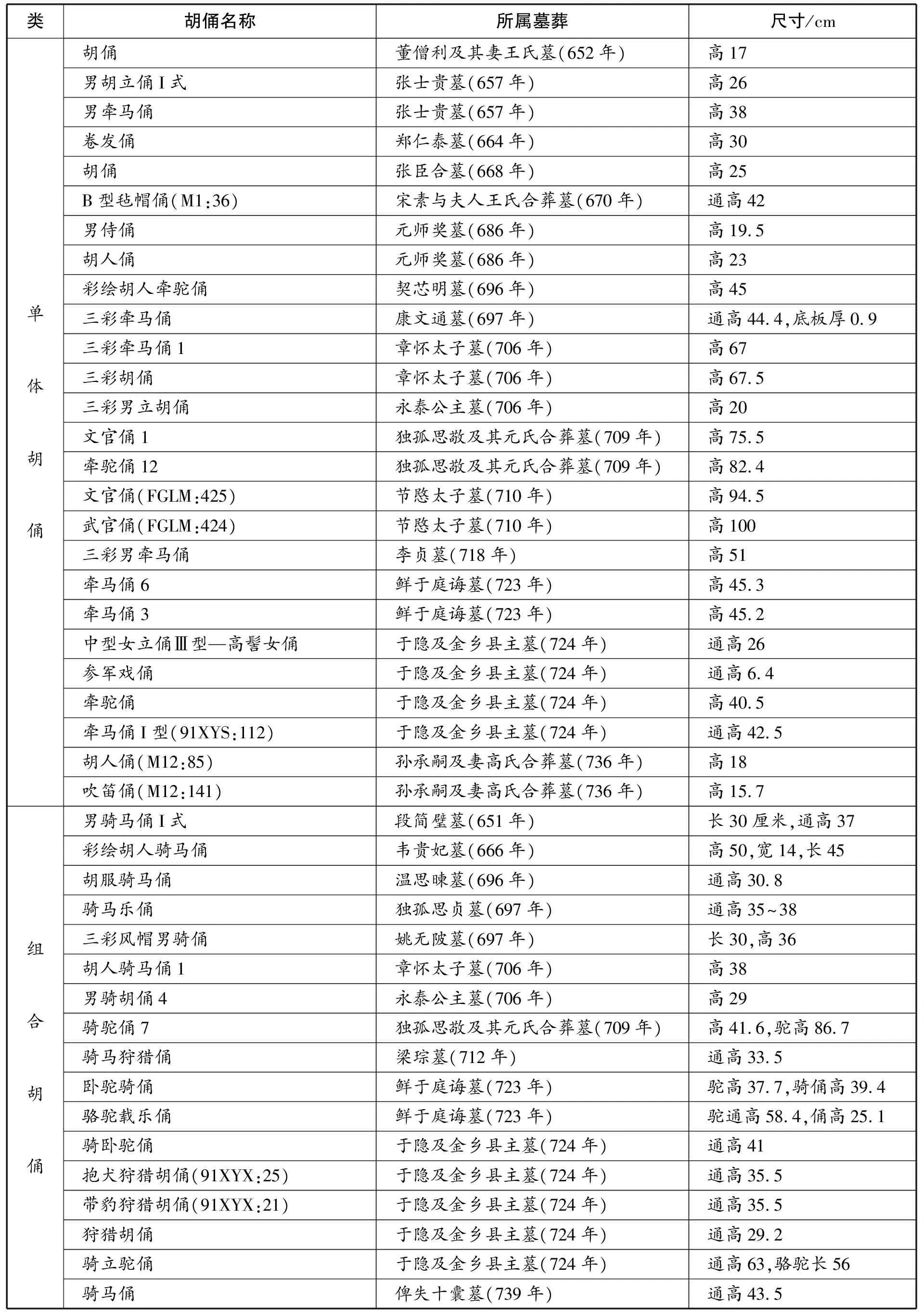

两京地区初唐至盛唐中前期胡俑的尺寸详见表3、表4(尺寸不明的胡俑除外)所示。

东京地区胡俑的造型尺寸。通过表3可以看出,在664—691年间,东京地区胡俑的高度比较稳定,普遍在18~33 cm之间,最小的单体胡俑是出土于杨堂墓(672年)的男侍俑(M2:8)高18.7 cm;最大的是出土于屈突季札墓(691年)的三彩男牵马俑(M64:7)通高33 cm。到了701—728年,胡俑的尺寸突然变大,出土的单体胡俑高度普遍在20~70 cm,最小的单体胡俑是出土于卢照已墓(724年)的风帽俑,高19.6 cm;最大的单体胡俑是出土于安菩及其妻何氏合葬墓(709年)的三彩牵马牵驼俑I式(M27:64)高67 cm。组合胡俑的高度,基本上在35~45 cm之间。从总体来看,东京地区单体胡俑的造型尺寸整体上呈增长趋势,组合胡俑尺寸变化不大。

西京地区胡俑的造型尺寸。在652—686年间,单体胡俑的高度普遍在17~42 cm之间,尺寸差别不大,其中最小的单体胡俑是出土于董僧利及其妻王氏墓(652年)的胡俑,高17 cm;最大的单体胡俑是出土于宋素与夫人王氏合葬墓(670年)B型毡帽俑(M1:36)通高42 cm。到了697—739年间,单体胡俑的高度普遍在40~100 cm之间,只有极个别胡俑高度在6~20 cm之间,尺寸整体差别较大,如最小的单体胡俑是出土于隐及金乡县主墓(724年)的参军戏俑,通高6.4 cm;最高的单体胡俑是出土于节愍太子墓(710年)的武官俑(FGLM:424)高100 cm。组合胡俑在前期骑马俑的基础上又出现了新的造型种类,即:骑立驼俑和骑卧驼俑。组合胡俑的尺寸在整体上变化不大,除骑驼俑外,通高普遍在30~50 cm,而骑驼俑的尺寸通常在50~130 cm之间。

表2 西京地区初唐至盛唐中前期纪年胡俑出土数量统计表

表3 东京地区初唐至盛唐中前期纪年胡俑尺寸统计表

可见,在这一时期,两京地区胡俑的尺寸,都在不约而同地逐渐变大,其中西京地区尤为典型,尺寸之大达到了胡俑史上的顶峰。

(三)初唐至盛唐中前期的丧葬制度

丧葬制度。唐代国泰民安,政治稳定,经济发达,在丧葬上,人们普遍追求厚葬的风气。《旧唐书·舆服志》载:“近者王公百官,竞为厚葬,偶人象马,雕饰如生。”[1]1958反映了厚葬之风盛行的程度。“偶人象马”指的就是人俑和马俑,当时人们随葬时所用的俑,仿照真人制作,并进行精细雕刻,进一步反映了我国古代“事死如事生”的丧葬观念,也反映了唐代丧葬对俑的追捧。文献中又载:“太极元年左司郎中唐绍上疏曰:……孔子曰:明器者,备物而不可用,以刍灵者善,为俑者不仁。传曰:俑者,谓有面目机发,似于生人也。”[1]1958从文献记载中可以看出唐人对俑的认识,俑在一定程度上是对唐代社会生活中人物造型的模仿。

唐代用俑随葬是当时丧葬制度的体现。唐代的丧葬制度规定着人们的等级差别、尊卑贵贱。有文献记载:“甄官署:令一人,从八品以下,丞二人,正九品下;监作四人,从九品下。甄官令掌供琢石、陶土之事;丞为之二,凡石作之类,有石磬、石人、石兽、石柱、碑碣、碾磑,出有方土,用有物宜。凡砖瓦之作,瓶缶之器,大小高下,各有程准。凡丧葬则供其明器之属(别敕葬者供,余并私备)。三品以上九十事,五品以上六十事,九品以上四十事。当圹、当野、祖明、地轴、诞马、偶人,其高各一尺;其余音声队与僮仆之属,威仪、服玩,各视生之品秩所有,以瓦、木为之,其长率七寸。”[2]597文献反映了朝廷对于丧葬的支持力度,在一定程度上促进了人们丧葬时对俑的追捧。这一时期两京地区唐墓出土的胡俑数量、胡俑尺寸就是很好的说明。从初唐胡俑出土情况来看,级别较高的官宦、皇亲国戚墓葬中有大量俑出土,如在三品以上官员的墓葬中俑的出土数量较多,有的竟然多至百件,同时尺寸也较大。在这一时期,高官、贵族的丧葬往往通过讲究排场来体现身份,因此胡俑随葬数量较多,尺寸较大,自然也在情理之中。

表4 西京地区初唐至盛唐中前期纪年胡俑尺寸统计表

厚葬之风。在贞观十一年(637)太宗的诏书中,记载了关于厚葬的讨论:“虽送往之典,详诸仪制,失礼之禁,著在刑书,而勋戚之家,多流遁于习俗,闾阎之内或侈靡而伤风,以厚葬为奉终,以高坟为行孝,遂使衣衾棺椁,极雕刻之华,灵輀冥器,穷金玉之饰。富者越法度以相尚,贫者破资产而不逮,徒伤教义,无益泉壤,为害既深,宜为惩革。”[3]188文献中记载了厚葬的因素,其中就包括明器。徐胭胭认为唐代的明器特指随葬的俑,不包含其他器物,“虽然中国古代大部分历史时期随葬品可以统称为‘明器’,但‘明器’在唐代是‘俑群’的专属称谓,并不包括器物”[4]230。宰相张说曾抨击开元七年(719)去世的王仁皎“开府王仁皎以外戚之贵,坟墓逾制,禭服明器,罗列千里”[5]195,说明随葬的俑数量很多。厚葬之风的盛行在一定程度上反映了俑的随葬数量在当时一定很多,这样就不难理解东京地区在709年左右,是唐代胡俑出土数量最多的时期,701—709年也是胡俑的造型尺寸最大的时期;而西京地区从657—736年间是胡俑出土的高峰时期,706—718年也是胡俑造型尺寸达到唐代胡俑史巅峰的时期。这种现象在一定程度上是受到了唐代厚葬之风的影响。

二、盛唐中后期至晚唐(740—918)的丝路胡俑与丧葬制度

(一)盛唐中后期至晚唐胡俑的出土数量

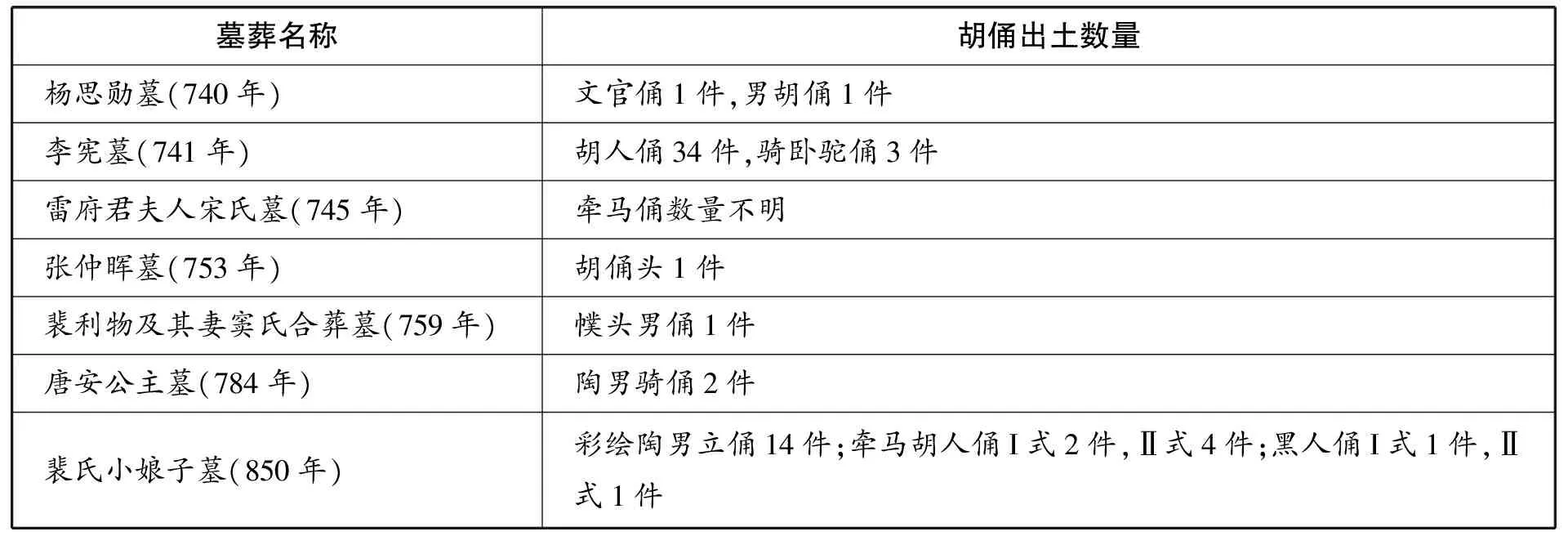

如表5、表6所示,盛唐中后期至晚唐,两京地区随葬胡俑的数量急剧下降,850年后胡俑随葬的现象甚至消失不见。

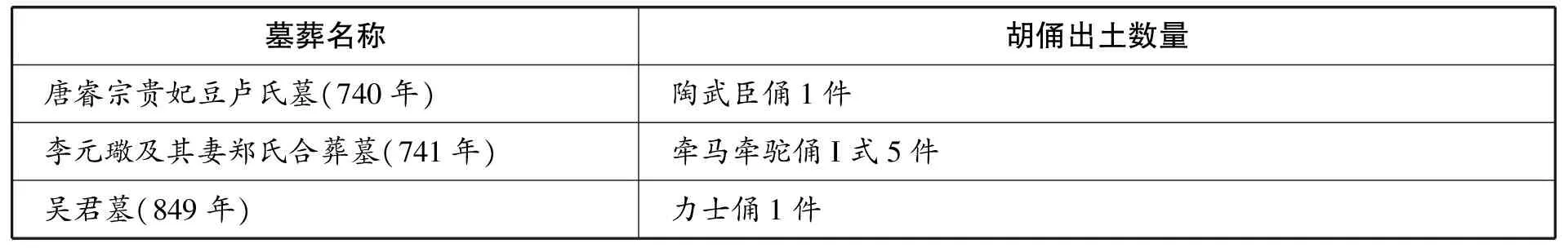

表5 东京地区盛唐中后期至晚唐纪年胡俑出土数量统计表

表6 西京地区盛唐中后期至晚唐纪年胡俑出土数量统计表

在东京地区这一时期共发现纪年唐墓3座,共出土纪年胡俑7件,造型种类单一,尺寸逐渐恢复至初唐早、中期时大小,造型不再严谨,比较随意,制作工艺主要是模制彩绘,其中年代较晚的唐墓是吴君墓(849年);在西京地区,共发现纪年唐墓7座,出土纪年胡俑65件左右(出土数量不明者除外),胡俑造型不再严谨,风格随意,唐三彩制作工艺消失,以模制彩绘和个别塑制造型工艺为主,年代较晚的唐墓是裴氏小娘子墓(850年)。通过对这一时期胡俑出土数量的统计可知,从741年以后,唐墓胡俑的出土数量急剧下降,最终于850年左右几乎完全消失,胡俑随葬的纪年唐墓基本上已不再出现。

(二)盛唐中后期至晚唐胡俑的造型尺寸

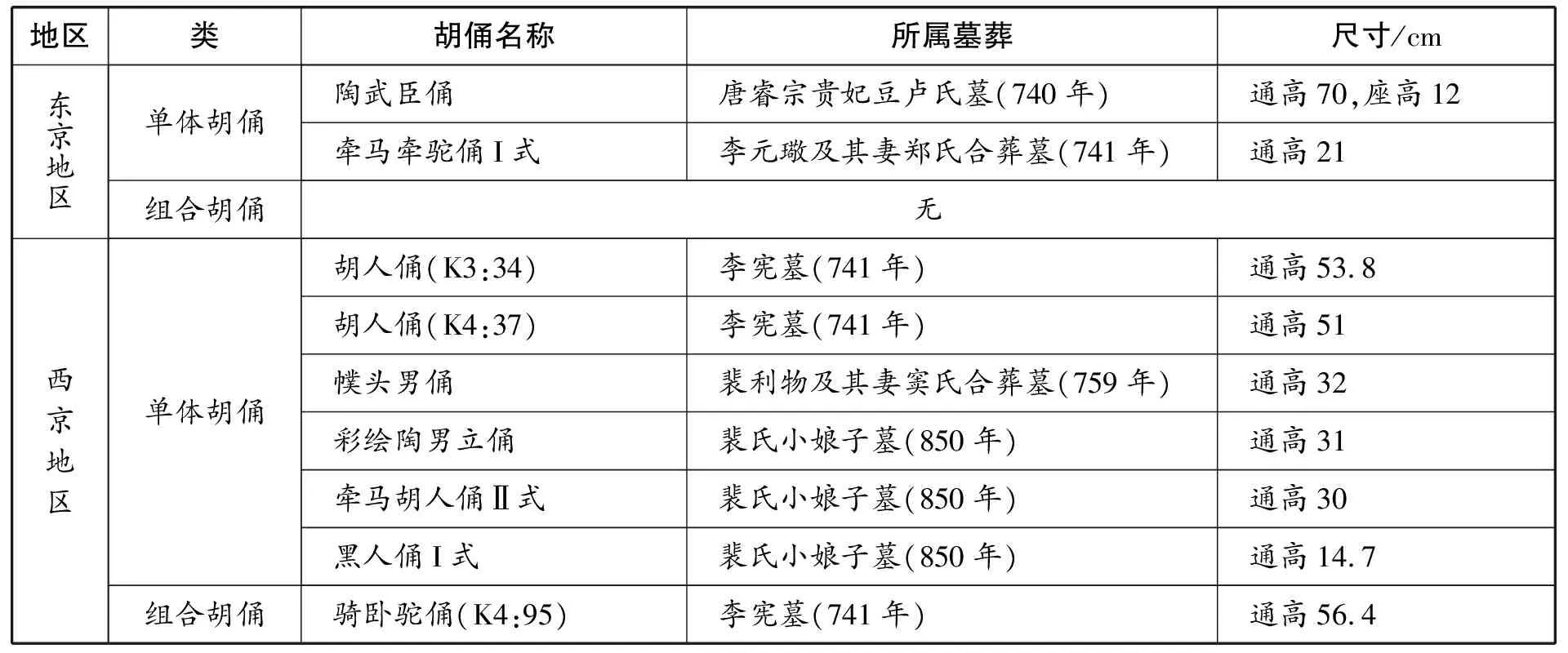

两京地区盛唐中后期至晚唐胡俑的尺寸情况如表7(尺寸不明的胡俑除外)所示。通过表7可知,从盛唐中后期开始,东京地区单体胡俑的尺寸分别在82~21 cm之间,尺寸极速下滑。西京地区单体胡俑的造型尺寸普遍在54~14 cm之间,其中尺寸最大的是李宪墓(741年)出土的胡人俑(K3:34),通高53.8 cm;尺寸最小的是裴氏小娘子墓(850年)出土的黑人俑I式,通高14.7 cm。西京地区的组合胡俑只有3件骑卧驼俑出土,通高56.4 cm,与前期相比变化不大。因此,整体看来,两京地区纪年单体胡俑的造型尺寸呈急剧下滑趋势。

(三)盛唐中后期至晚唐的丧葬制度

714年,唐玄宗主张转变丧葬的主体,缩小官供的对象范围和朝廷支持力度,倡导个人承担。“开元二年六月二日敕。缘丧葬事,非崇旧德,别有处分,不得辄请官供。”[6]692开元二十九年(741),唐代的丧葬制度出现了大变革,同年《丧葬令》的颁布,是唐代前期与中后期丧葬制度的分界线。此后,该《丧葬令》一直延续至唐朝末年,再未进行过大的修改。该令文的主要宗旨是抑制厚葬之风,降低官员丧葬标准,据《唐会要》卷三十八记载:“二十九年正月十五日敕。古之送终,所尚乎俭。其明器墓田等,令于旧数内递减。三品以上明器,先是九十事,请减至七十事。五品以上,先是七十事,请减至四十事。九品以上,先是四十事,请减至二十事。庶人先无文,请限十五事。皆以素瓦为之,不得用木及金银铜锡。其衣不得用罗锦绣画。其下帐不得有珍禽奇兽,鱼龙化生。其园宅不得广作院宇,多列侍从。其輀车不得用金银花,结彩为龙凤,及垂流苏,画云气。其别敕优厚官供者,准本品数十分加三等,不得别为华饰。”[6]693该令文限制了明器,即俑的随葬数量、材质等。之前丧葬制度中的“偶人”已不再出现,被“珍禽奇兽”“鱼龙化生”“园宅”“侍从”取而代之。“丧葬令”中这些新的变化也许是造成这一时期随葬胡俑出土数量骤减、造型尺寸变小的重要原因。

表7 两京地区盛唐中后期至晚唐纪年胡俑尺寸统计表

到了中晚唐时期,因朝廷“丧葬令”限制明器的随葬数量,丧葬习俗也悄然发生了变化。《封氏闻见记》卷六记载了这种热闹的丧葬表演场面:“元宗朝,海内殷赡,送葬者或当衢设祭,张施帷幙,有假花、假果、粉人、麫粻(兽)之属;然大不过方丈,室高不逾数尺,议者犹或非之……大历中,太原节度辛景云葬日,诸道节度使使人修范阳祭,祭盘最为高大,刻木为马,尉迟郑公、突厥斗将之戏,机关动作,不异于生。祭讫灵车欲过,使者请曰:‘对数未尽。’又停车设项羽与汉高祖会鸿门之象,良久乃毕……事毕,孝子陈语与使人:‘祭盘大好,赏马两匹’。”[7]85-86文献中又载:“及昭义节度薛公薨,绛、忻诸方并管内,滏阳城南设祭,每半里一祭,南至漳河,二十余里,连延相次。大者费千余贯,小者犹三四百贯。互相窥觇,竞为新奇,柩车暂过,皆为弃物矣。盖自开辟至今,奠祭鬼神,未有如斯之盛者也!”[7]86-87这一丧葬习俗,仅是死者埋葬前一次性的表演仪式,娱乐仪式结束后便丢弃了,并不随葬于墓中,可见,当时人们对随葬明器已不再热衷。“从唐代俑类的演变可以看出,盛世豪华的唐玄宗时期,刻板庄严的仪仗俑逐渐让位于象征享乐游玩的俑群。”[8]76正是这一丧葬习俗的直接体现。同时,在新的厚葬习俗出现后,胡俑便不再受宠,热闹非凡的娱乐性表演活动成了人们追捧厚葬之风的新方式,因此,此时很少有随葬胡俑的唐墓出现。

通过对唐代两京地区胡俑出土数量、造型尺寸的统计,分析唐代的丧葬制度后发现,唐代前期两京地区官员的丧葬主要由官方按《丧葬令》中不同等级官员的相关规定统一承办,这一时期两京地区唐墓中胡俑的出土数量、造型尺寸比较稳定,后来随着厚葬之风愈演愈烈,胡俑的出土数量、造型尺寸达到唐代历史巅峰。随着开元年间《丧葬令》的颁布,丧葬习俗发生了重大转变,正如齐东方所说:“在习俗和观念上更侧重下葬前的墓外活动,那些祭奠之物或焚烧或保留,但不放入墓葬之中,如今发掘的唐后期墓葬就显得简陋寒酸。”[8]78胡俑,在新的厚葬习俗出现后不再是人们追捧的对象。因此,笔者认为新的厚葬习俗的出现,人们丧葬观念的转变,可能是导致胡俑造型尺寸迅速变小、随葬数量急剧下降乃至消失的主要原因。