乡土栖霞读《“一家一个天”——牟家疃村的文化变迁研究》

2020-04-26许光

许光

近日,阅读了鲁东大学侯风云、徐冰的《“一家一个天”——牟家疃村的文化变迁研究》,此书属于乡土调查报告,文风活泼而严谨,内容客观而详实。

栖霞是我的家乡,所以本书读来感同身受,极为亲切,让我感触颇多。部分观点或许与本书写作主旨有些许背离,望作者见谅。

作品的现实意义

本书属于国家社科基金项目《华北乡村传统文化的近现代转型研究:以山东为例》的研究成果。通读本书,能够感受到作者对此书立意的把握与定位,以《江村经济》的微观观察及《乡土中国》的人文关怀,勾勒出一幅生动而壮美的胶东风土田园图景。

作者将自己的观点藏隐于对乡村的平实描述及乡民的采访笔录中,看似一部田野调查报告,其实质却是一部社会学作品,字里行间渗透着作者对人类学、历史学、哲学、政治学等相关社会学科的深刻认识和精辟见解。有针对性地巧妙采取牟家疃村社会、政治、经济、民俗等典型侧面,使薄薄的一本书蕴现了深厚的文化内涵,道出了近现代以来,这个胶东乡村的结构特质、道德伦理及文化观念。

作者是远游学子,对胶东的乡土风物有些陌生。但一定程度上,成就了作品的客观与冷静的观察视角,通过采用社会学的社区调查法与人类学的田野调查相结合,对牟家疃进行为期五年的调查研究。此书其实不是对一个村庄现状的简单素描,而是通过对牟家疃的精准观察与深刻体察,提炼出胶东基层乡村特具的风土文化及体系概念,实现了对文化的透析式的微观解剖和宏观把握,也更使其对胶东乡村独特的结构运行有了精妙的总结,学术内涵与文化情结兼具。可以说,五年下来,展现出来的成果颇丰,对于胶东、华北乃至中国的乡村调研做出了应有的贡献。

时代的分水岭

阐述时代与文化的变迁是本书的主题。透过这本书,读者能够看到作者研究栖霞乡村传统社会的独到之处,作者深刻体验到1984年前后牟家疃村文化及观念的本质不同,使用了本土化的研究手法与眼光,冷静展现了该村由集体经济向私有制经济过度期间,牟家疃村社会格局及百姓的生活及思想的变化。在各个层面认知与解析了国家宏观政策对于一个胶东小乡村的影响与改变,展陈了一个全方位立体的时代景观。

1984年,是奥威尔科幻作品《1984》极权主义的极盛年,而在中国的胶东乡村,1984却是威权时代的终结。这一年成为牟家疃的政治与经济的分水岭,村民们引以为豪的资本——村办工厂、梨园及菜地一夜之间土崩瓦解,牟家疃孙儿们穿着的爷爷鞋终于破了,生产大队里共同的“家”与“天”演变为一家一户的“一个家,一个天”,理想主义的真空与纯情,被现实主义的务实与近利所取代。这个建立在对金钱与物质追逐与希望之上信仰,尽管没有精神内核,但对于瞬间改善农民的现状,调动村民的致富潜能无疑是有很大帮助的。

然而,随之而来的便是信仰与道德的缺失,个人私欲的极度膨胀。相对于《牟家疃阶级教育展览馆解说词》及《这里永远是春天》通讯稿里村民们的专情与坚定、大队书记向各生产小队布置任务的不容置疑与绝对执行,现在牟家疃村能有几人听得进村支书在高音喇叭里的号召呢?村民的后代又能有几人甘愿扎根村里呢?善良与淳朴似乎也越来越远地离开了牟家疃村民的视野与脑海。

虽然“公”与“私”似乎是区分这个分水岭的关键词,但在乡村却从没有真正实现过“公”与“私”的良性嫁接与转化。这是中国人的文化基因及天性决定的,其显性特征便是中国人亘古不变的私利信仰,其集中表现便是公德的缺乏与滞后。

费孝通在《乡土中国》中认为:“私的毛病在中国实在比愚和病更普遍得多,从上到下似乎没有不害这毛病。”在本书里,村民的私利最典型地体现在牟家疃的垃圾满天飞,村民们只关心自己果园里的收成以及自己这个小家的圆满与和谐,而不愿顾及村里的公益事业。关于此种现象,费孝通将中国乡土社会结构解读为差序同心圆,他认为,每个村民都自认为自己是圆心,那么结果就是公私都成了相对的概念,而一切价值和行为都是以“己”为中心。儒家其实便是利用此种社会结构,提出了克己方能复礼的实用主义行为道德观,借以约束不开化的乡民。

中国几千年不论政治如何变迁,乡民们的本性与本质是几乎没有变化的,他们一切价值判断标准以家族伦理与关系亲疏为转移,其虽然浸润了儒家文化的部分内涵,但最根本的缺陷仍是人的人性使然,儒家的浅显的道德约束并不能从根本上解决村民乃至国人的整体素质,人性的本质其实光天里是人,黑暗里即是野兽,必须具有信仰约束才会打回人形。当前,亟需通过中国社会及文化变迁的研究,倒更应进一步向纵向和横向拓展,深入探讨如何解决中国人性与信仰危机的角度,整合出一条能够真正复兴中国乡村文化的解决之道。

知识分子的尴尬

作者在本书序里说:“一个村落,一个家族,一个人的背负,是这本书的主线”。儒学大师牟宗三,便是本书的文化主线。

作者特意把牟宗三的一段话辑录于书后:“我愿天下人都当到农村里看看什么是重要的生命,什么是在其自己的生命,什么是真理的见证者,仔细印证一番,对照一番,从头想想,重新作一个有本有根的人,从这里建立自己为一个有本有根的政治家、思想家与事业家,如是,中国方算上了路”。想来颇有深意。

该书选取国学大师牟宗三的故乡牟家疃展开乡土调查,作者既意欲通过牟宗三的文化底蕴反衬他生活过的这方故土的风土民情,也意欲通过牟宗三反思与探讨是何种不寻常的风土成就了这位新儒学大师,以及在“大师之后再无大师”的时代里,这片务实而寡淡的虚土里的渐次产生了何种世事人情。

笔者一直为家乡诞生的这第一位新儒学大师而深以为豪,也为他为了复兴中国的文化基业所付出的努力心怀敬意。牟宗三对中西哲学的整合性研究,为中国人如何在全球一体化的现实背景下,探求文化救国开辟了一条新的道路。

因此,从文化角度而言,牟宗三其人其观点,更是这本书的精神线索,他一以贯之地隐现于书中的关键性节点与脉落里,天衣无缝,完美和谐。这并不是作者意图拿一个儒学大师充自己作品的门面,而更多的是因牟宗三对国计民生始终极为关注,且始终肩负着一个知识分子爱国救民的责任感与使命感。

然而,在村民眼中的牟宗三迥异于学术界的牟宗三,牟宗三在故乡的处境是尴尬的:牟家疃村村民没人理解与尊重他的学术成就,没钱修路修桥,却数次联系牟宗三,以至于牟宗三在一次访谈里说:“我不愿回栖霞,不是因為政策,而是因为他们跟我要钱。”

挚情的胶东田园牧歌

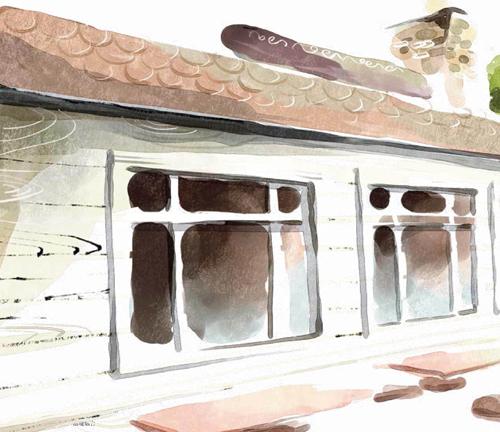

本书摆脱了专业及文牍,文字实现了平民化和大众化。这或许得益于作者自小在农村长大,对乡村有着别样的感情。尤其是期中14部《牟家疃调查记录》,可以窥见作者对这方水土的热爱:乡民自青岛买一部自行车300里骑回家、前街、后街、西南园,懒汉市、粉坊、油坊、蚕厂、胶轮大车,这些接地气且有烟火气的文字中忠实地记录了故乡淳朴的人们。

因为笔者就在这样的风土里生活过,我甚至能从作者的记录里,想象到乡亲们或幽默或困惑的表情,所以,至今笔者仍怀念儿时生活的简单而淳朴的乡村,人们的喜欢与热爱呈现出一种别样的简约美感,最真实、最有质感地萦绕在我的记忆里。

不知作者是否理解牟家疃的百姓不愿离开自己的老屋,而迁入政府集中修建的居住区,其实除了作者认为的世居的观念,老宅的观念,老家的观念,根的观念外,更多的是一种关于村落文化的认同,作为农民,或许最喜欢的是固守这方田地,日出而作,日落而息,辛勤耕作,世代传家,人们因彼此熟悉而相互信任,这让生活于其中的人,有一种沉稳而舒适的安逸感,这便是乡恋。

作为整个中国,家乡栖霞只是一方小小的山地热土,但是,在这方土地上一代代繁育下来的不仅是民风,更多的也是不经意而约定俗成的文化,民风与文化潜移于乡民的骨血,默化于乡民的脑海,它改变不了中国的走向与大局,但其淳朴而坚强、简单而干净的的执着与信念,与几百个胶东小城汇集起来人类气息,却让我肃然起敬。

因多变而渐生精彩,因思辨而渐生文化,因迷茫而渐生信仰,因依恋而渐生乡恋,这一切都在那片多山的风水家园里孕育生长,这便是我眼中的乡土栖霞。