新中国成立70年来我国民族传统体育研究热点追踪及发展趋势

2020-04-24邹全秀欧玉珠敬龙军

邹全秀 欧玉珠 敬龙军

(湖南科技大学 体育学院,湖南 湘潭 411201)

人类文明多样性是促进世界各国交流互鉴、共同繁荣的新路径[1]。中华民族传统体育作为中华文明的重要代表之一,项目丰富多彩,文化底蕴深厚,拥有广泛的群众基础。提高广大群众对民族传统体育项目的认识,能有效促进民众身心健康的发展,弘扬民族气概,提升文化素养,建设新时代中国特色社会主义文化强国。习近平在党的十九大报告中指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂”[2]。走进文化自信的新时代,面对中华民族传统体育在世界文化之林中不断强大,如何从我国民族传统体育70年历史传承与发展过程中挖掘精华,总结规律,探索趋势,提升文化自信,解决新时代民族传统体育的发展困窘,必须高度重视我国民族传统体育的发展前沿及趋势预判。

1 研究方法

本研究以中国知网(CNKI)全文数据库中核心期刊和CSSCI来源期刊的文献作为检索来源,将检索条件设置为1949年至2019年。以“民族传统体育”为检索内容,删除会议通知、书评以及与研究主题不相关文献后,获得有效文献2668条。基于检索文献,运用Java平台的知识图谱软件Cite Space V(版本号为Cite Space 5.5.R1.64-bit)文献计量学工具对全部检索文献进行可视化分析。根据该工具的分析结果和研究需求,着重分析文献的关键词、机构分布、期刊分布等内容,架构起本研究的基础框架。其次,探索民族传统体育的研究热点和未来发展趋势,架构起本研究的核心思路。

2 研究结果与分析

2.1 新中国成立70年来我国民族传统体育研究热点追踪

2.1.1 时间跨度特征分析

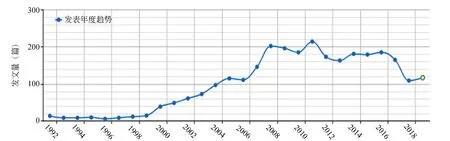

根据中国知网(CNKI)的核心期刊和CSSCI来源期刊数据库对我国民族传统体育相关的研究论文发表的时间进行检索,得出历年发文统计结果(见图1)。从图1可以发现:1949-1991年处于萌发发展阶段,中国知网暂无相关论文发表在核心期刊;1992-1999年处于初步形成阶段,开始出现论文发表在核心期刊,每年发表的文献数量均不足20篇;2000-2004年处于快速发展阶段,年均发表文献数量达到60.8篇;2005-2019年处于迅猛发展阶段,每年的发文总量都在100篇以上。

图1 民族传统体育研究时间分段知识图谱

2.1.2 作者合作图谱分析

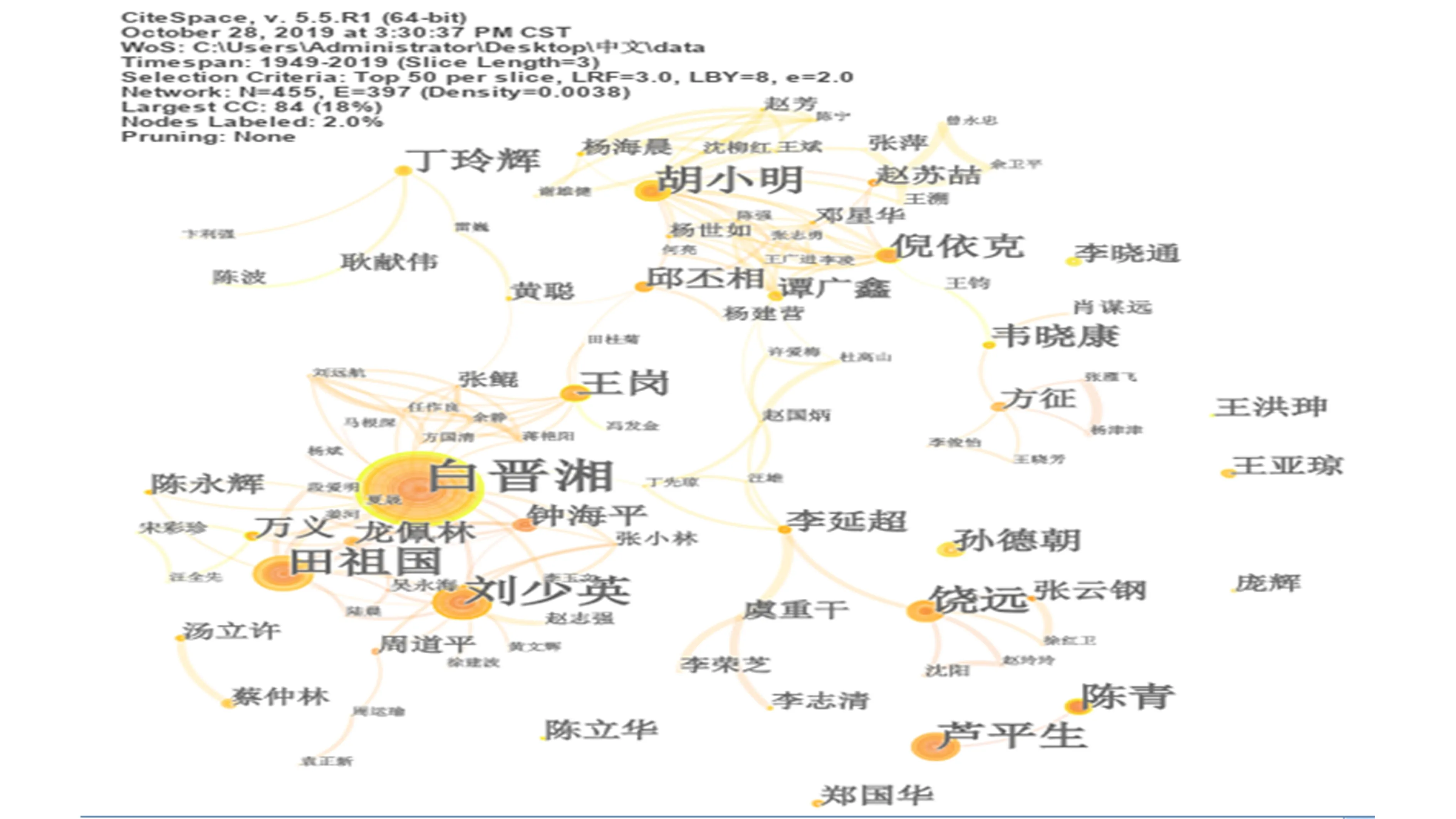

民族传统体育研究的作者分布图谱可以显示该领域学者之间的合作关系,有利于通过客观数据发现具有学术影响力的科研人员。基于此,运用 Cite Space V可视化软件绘制作者合作网络分析知识图谱(图2),列出民族传统研究领域发文量≥9篇的作者信息(表1)。

图2 民族传统体育研究作者分布知识图谱

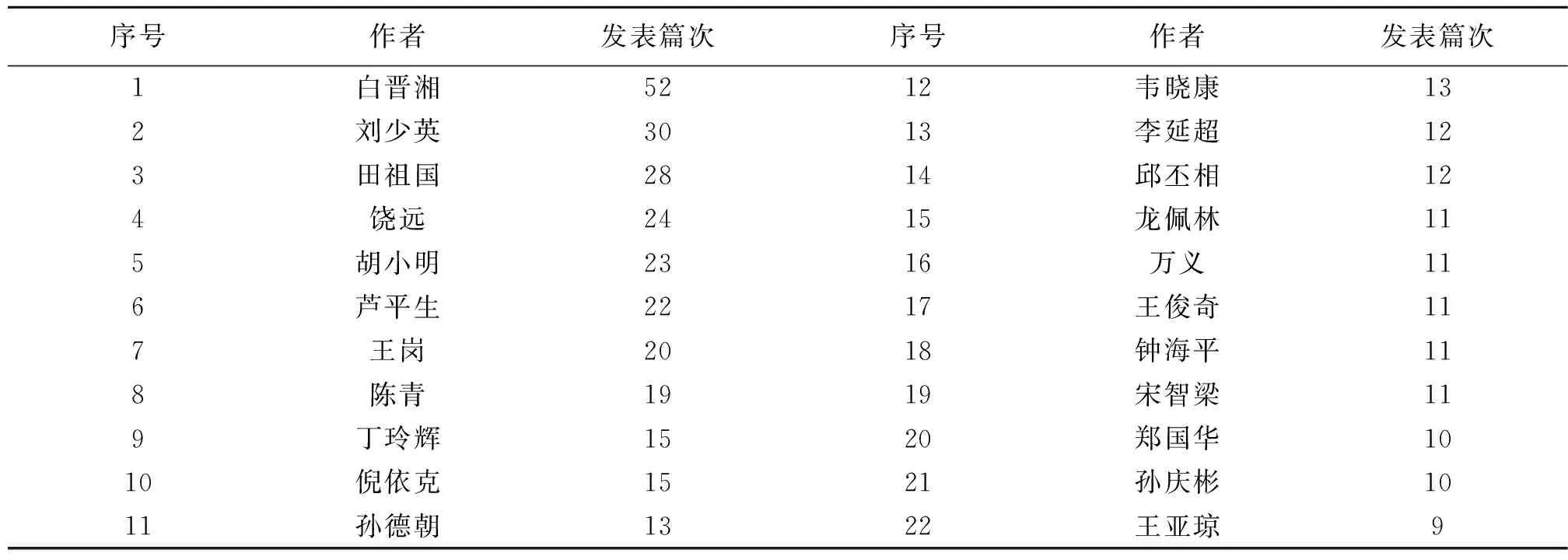

序号 作者 发表篇次 序号 作者 发表篇次 1 白晋湘 52 12 韦晓康 13 2 刘少英 30 13 李延超 12 3 田祖国 28 14 邱丕相 12 4 饶远 24 15 龙佩林 11 5 胡小明 23 16 万义 11 6 芦平生 22 17 王俊奇 11 7 王岗 20 18 钟海平 11 8 陈青 19 19 宋智梁 11 9 丁玲辉 15 20 郑国华 10 10 倪依克 15 21 孙庆彬 10 11 孙德朝 13 22 王亚琼 9

在Cite Space V文献可视化图谱中,作者的成果由节点的大小显示出来,作者成果越多,节点越大;节点的连线粗细代表作者之间的合作程度,连线越粗,显示作者的合作程度越密切,反之则少。根据图2可知,民族传统体育研究深受专家及学者们的关注,学者的协同合作较多,出现许多节点之间的连线,表明我国民族传统体育研究群体资源共享意识比较强,在一定程度上提升了民族传统体育研究领域的广度与深度。

根据 Cite Space V可视化软件获取的数据信息(表1),分析发现:新中国成立70年来,民族传统体育研究最有影响力的学术团队来自吉首大学,以白晋湘教授领衔,刘少英教授、龙佩林教授为核心的研究团队,其发文总数超过100篇,主要研究领域包括民族传统体育非物质文化遗产保护与传承、民族传统体育的产业化发展与现代变迁、民族传统体育的文化探骊等。发文量排名第三的是吉首大学田祖国教授,主要在体育文化、现代变迁、民族体育、协调发展等领域进行了深入探讨。其次是以华南师范大学的胡小明教授团队、上海体育学院的邱丕相教授团队以及武汉体育学院的王岗教授团队。

2.1.3 研究机构分析

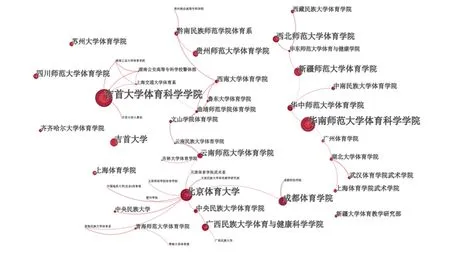

研究机构是反映某领域研究力量的重要参考依据。运用 Cite Space V可视化软件对我国民族传统体育研究机构进行数据导入,获得我国70年来民族传统体育研究科研机构的知识图谱(见图3)。对生成的科研机构图谱进行合并、规范化处理,将发文量大于或等于9篇的科研机构认定为高产机构(见表2)。

图3 科研机构分布知识图谱

从图3可看出,不同地区的科研机构能相互合作(如北京体育大学与成都体育学院、中央民族大学、玉林师范学院等机构合作,华东师范大学与西藏民族大学、西北师范大学、新疆师范大学等机构进行合作),提升了民族传统体育科学研究水平和层次,有利于科研机构之间的资源流通和共享,并推动该领域的发展与理论创新。

表2 民族传统体育领域主要研究机构列表

从表2可看出,我国民族传统体育研究机构主要分布于高等院校,如吉首大学(65篇)、华南师范大学(34篇)、北京体育大学(29篇)是发文量最高的机构。其次,我国高产的研究机构有24个,共发表成果量393篇,占总发文量的14. 7%,高产机构基本代表了民族传统体育领域的研究实力,对民族传统体育研究的影响最为突出。

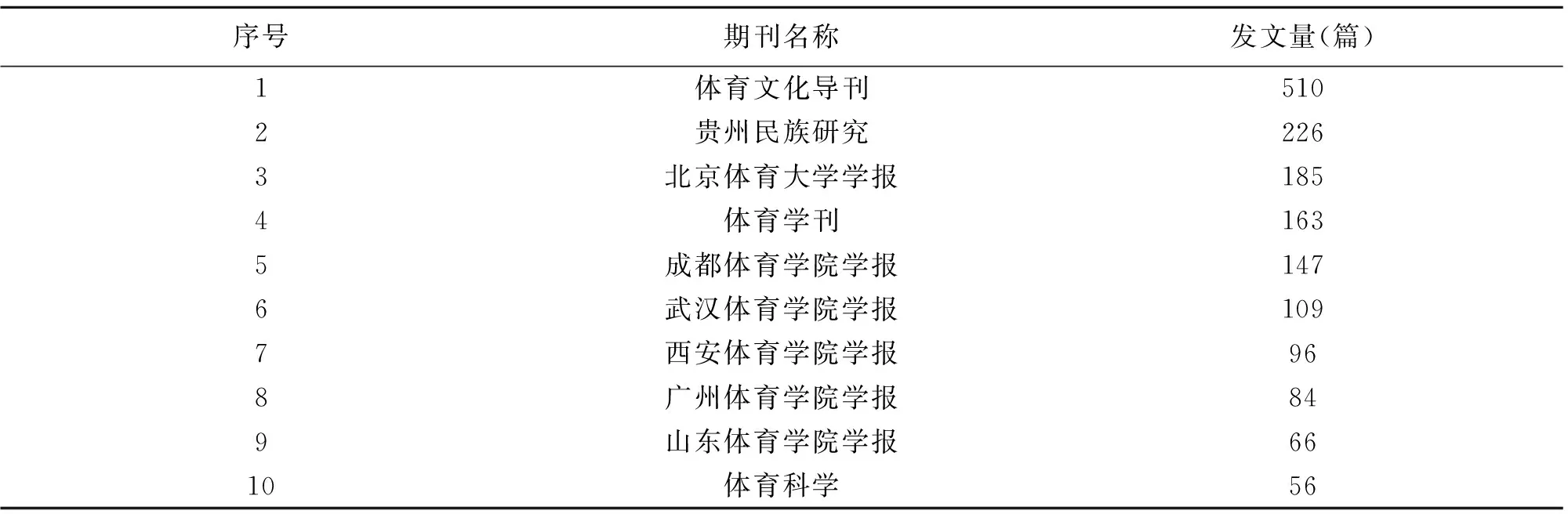

2.1.4 期刊分布

基于检索文献,统计出前10的民族传统体育研究期刊数据(见表3)。研究表明:《体育文化导刊》《贵州民族研究》和《北京体育大学学报》这三本期刊是研究民族传统体育的三股核心力量。高质量的期刊有利于高等院校制定和采购较为务实的文献数据,帮助该领域的研究机构提供较佳的投稿方案,使学者学术成果绩效达到最大化。当今,除主要关注民族传统体育研究相关问题的期刊外,还出现了文化学、哲学和民族学类期刊,表明我国民族传统体育研究开始与哲学、民族学、文化学、美学、社会学、传播学等进行跨学科交叉。

表3 70年来民族传统体育文献研究的期刊分布(前10)

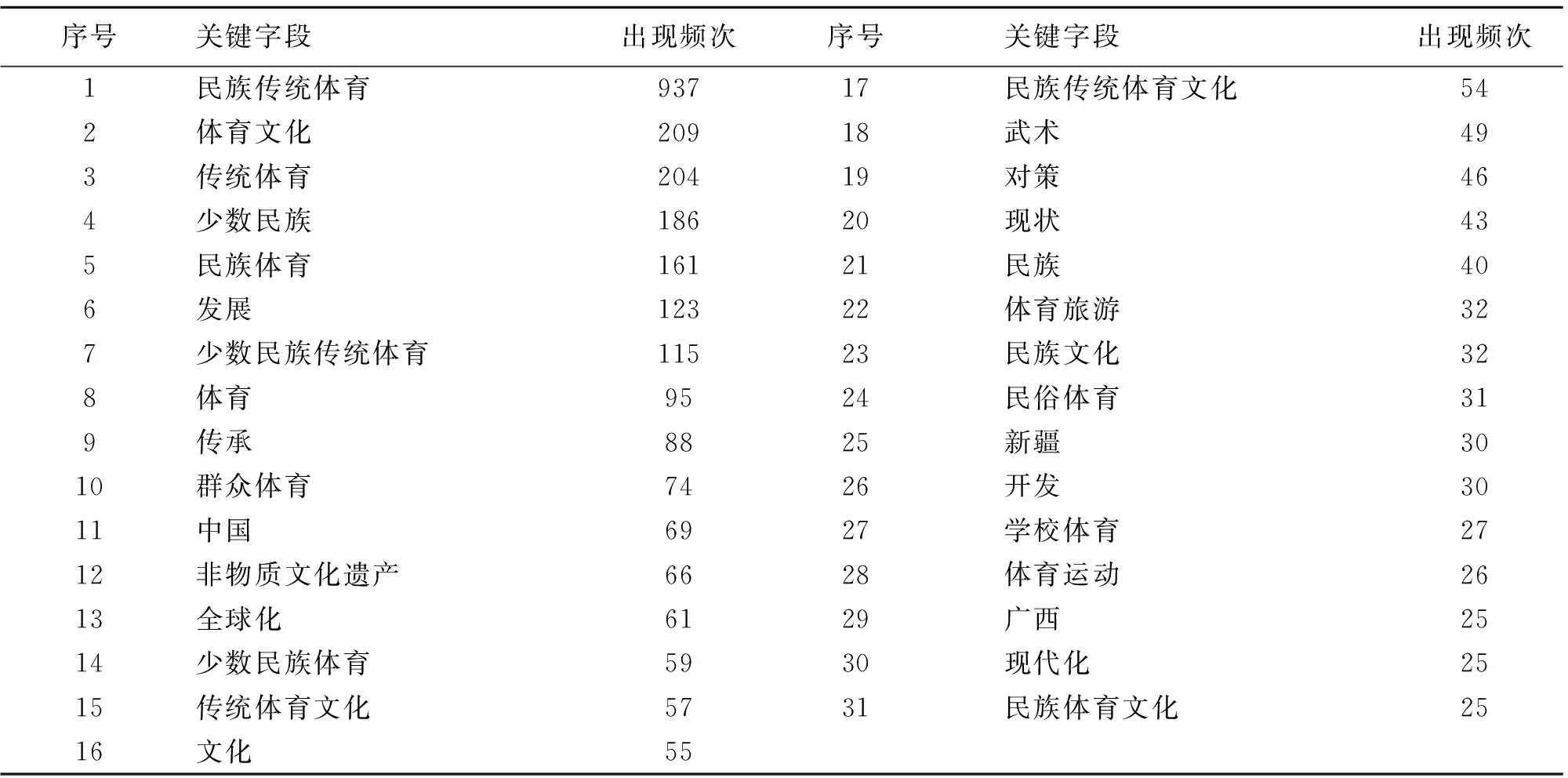

2.1.5 研究热点追踪

关键词是从文献的主题和摘要中提炼出来的,是文章中代表其内容特征的、最能说明问题的、起关键作用的词语,通常以关键词在文中的反复、高频次出现来代表该研究领域的热点话题。利用 Cite Space V软件对检索生成的文献关键词进行规范化处理,以词频大于等于25的关键词定义为高频词,共得到 31个高频词(见表4)。

表4 我国民族传统体育研究高频关键词一览表

利用Cite Space V可视化软件导出的详细数据,获得了民族传统体育研究高频关键词一览表(见表4)。由表4可知,民族传统体育研究70年的历史进程中,民族传统体育、体育文化、少数民族、群众体育、传统体育是其高频核心词。同时,较大节点关键词的周围,显现出较多与其保持密切联系的小节点,如全球化、对策、发展、非物质文化遗产、文化传承、困境等,说明当前对民族传统体育研究的高频热点核心词主要还是聚焦在民族传统体育文化的挖掘、传承与保护的层面。通过相关小节点的分析,如何从体育史、经济管理与旅游、民族文化、教育等不同层面进行多元视角对话,是今后该领域研究的热点关键词。

3 我国民族传统体育研究的发展趋势

3.1 铸魂文化自信:民族传统体育凸显中华传统文化内涵

文化兴国运兴,文化强民族强[7]。以铸魂文化自信的角度审视,民族传统体育是凸显中华民族文化内涵,推动我国民族传统体育文化国际传播的重要基础。一方面,民族传统体育文化拥有丰富的地域文化,是提升民族内生动力和凝聚力的重要文化形式,承载着文化自信视域下民族传统体育传承与发展的历史使命。[8]另一方面,民族传统体育是以身体记忆来表达中华民族传统文化的符号,因此必须保存民族传统体育的文化基因和密码,通过民族传统体育文化的发展提升文化自信和实现中华民族的伟大复兴。

民族传统体育的发展若仅仅传授技术内容而忽视文化传承的话,其发展必不会长久。太极拳传承人陈小旺大师谈到:今后太极拳有三个发展前景,其中之一便是主推中国传统文化的太极拳,要朝着文化输出的方向进行传播,才是对中华传统文化的传承和发展。陈式太极拳传承人谢业雷老师也认为:从观念角度看,技术要服务文化,所以要从太极文化、太极元素方面进行推广。因此,民族传统体育要想走可持续发展道路,就要将民族传统体育作为一种文化符号进行推广,走体育文化化发展道路,要深入挖掘民族传统体育的文化内涵,大力开发文化资源,建立民族传统体育文化数据库,才能永葆生命力与发展潜力。

3.2 构建健康中国:民族传统体育助推国民体质强起来

习近平总书记在2016年的全国卫生与健康大会上强调,要倡导健康文明的生活方式,树立大卫生、大健康的观念,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,建立健全健康教育体系,提升全民健康素养,推动全民健身和全民健康深度融合。作为历史悠久的民族传统体育,是践行健康中国战略目标的优良基础。民族传统体育项目丰富多彩,如武术、太极拳、射艺、龙舟、龙狮等,它们既有健身、修身养性的功效,又有为节假日添彩的作用。如太极拳被大众公认为“益智拳”、“健康拳”,2016年10月25日中共中央、国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》明确指出:要重点扶持推广太极拳、健身气功等民族传统体育运动项目,提高人民健康水平,推进健康中国战略的实施。在健康中国大战略布局的背景下,民族传统体育要想抓住机遇,实现助力国民体质强起来,可以通过将民族体育项目纳入全民健身政策体系中,给民族体育的发展和发扬提供很好的平台和机会。

3.3 继承本来优势:民族传统体育推动非物质文化遗产保护与传承

优秀的民族文化是国家生命记忆的传承,加强民族传统文化非物质文化遗产保护,既是继承民族的本来优势,也是推动国家现代文化发展的需要。民族传统体育在丰富民族文化内涵、促进民族团结、提升国家软实力、促进各国繁荣等方面具有重要作用。自新中国成立以来,民族传统体育的传承和发展深受国家重视。1953年时任中央人民政府政务院副总理兼中央体育运动委员会主任的贺龙同志在第一届民运会期间提出了精辟独到的“八字方针”——“发掘、整理、提高、推广”,为未来中华武术的发展指明了方向。1982年,时任中央书记处书记的万里同志和中共中央统战部部长乌兰夫在第二届全国少数民族传统体育运动会上分别题词,提到要努力开展少数民族传统体育活动,丰富民族文化,开创民族传统体育新局面。2004年中国正式加入《保护非物质文化遗产公约》,非物质文化遗产保护成为履行缔约国义务的重要内容之一。2011年中国政府颁布的《中华人民共和国非物质文化遗产法》(简称《非遗法》),使文化遗产的保护和民族非物质文化传承与传播取得了较大的成效。当下,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出:“要繁荣和兴盛农村优秀传统文化,保护好文物古迹、传统村落,支持民族、民间文化等传承发展。”可看出,党中央高度重视民族传统体育的发展,其政策法规为民族传统体育项目的发展提供了强大动力。

3.4 吸收外来精华:民族传统体育产业助力乡村振兴战略

近年来,我国越来越重视乡村振兴建设。乡村的繁荣与昌盛,决定着新时代中国特色社会主义现代化经济发展和民族伟大复兴,关系到我国在对外交流与政治较量的底气与实力。中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》提出,划定乡村历史文化的保护线,支持农村地区少数民族传统体育产业,以及少数民族文化、民间文化等的传承发展,将传统村落划归为“特色保护类村庄”。少数民族传统体育作为我国民族文化的活态传承,将民族民间体育项目与旅游文化产业融合发展,是准确把握我国乡村振兴的重要战略。

每个民族都有自己的传统体育项目,在保持本土特色的基础上,我们可以通过吸收外来文化,积极与国内外大中型企业和体育与旅游文化发展公司联系,以市场运作形式举办各类大小型并具有浓郁地方特色和民族特色的体育与旅游文化活动,大力宣传活动效果及目的、意义,以企业冠名形式开展特色活动,打造民族体育亮点,发展民族体育产业。其次,可以开发和丰富我国的乡村产业化产品,如:技术产业市场,包括竞赛器械市场、竞赛服装市场、体育健身市场、技能培训市场、人才管理市场等;人才市场,包括高水平运动员、经纪人市场等;文化产业市场,包括旅游市场、文化活动等;金融市场,包括彩票、基金等;影视生产市场,包括录像、电视剧、电影的制作出版发行等。美国篮球、韩国跆拳道等运动之所以广受追捧,除其自身魅力外,还得益于产业化、商业化、市场化的运作发展模式。NBA篮球明星、全明星赛的大量宣传,服装、海报等周边产品的开发设计等,皆以自身为基础,以市场为导向,生产出满足社会大众需求的商品,为本国体育的发展提供了巨大的动力。可见,民族传统体育要想获得发展动力及良好的发展前景,势必要依靠广阔的商业市场,走产业化发展道路,进行市场化推广。要不断开发体育文化产品,如服装、道具等;开设俱乐部,打造如李连杰、甄子丹、成龙一类的民族传统体育武术明星。当前,旅游业方兴未艾,民族传统体育的产业化道路势必不能缺少旅游业的扶持,将民族传统体育与旅游业相结合,打造民族传统体育特色小镇也是今后民族传统体育产业化发展的必经之道,对建设新农村经济,带动乡村生机和活力以及助力我国民族传统体育产业与社会主义乡村振兴建设协调发展具有重要意义。

4 结语

中华民族传统体育历史悠久,内涵丰富,既是我国的文化瑰宝,同时也是世界体育发展不可缺少的一支力量。因此,在当前我国民族传统体育大繁荣大发展的背景下,民族传统体育科研工作者应注重结合当前民族传统体育研究热点和趋势,与时俱进,开拓创新,充分发挥科研工作的价值和作用,促进健康中国、体育强国的建设,为中华民族传统体育的发展保驾护航,为中华民族伟大复兴中国梦凝聚起强大的精神力量。