西藏主流媒体时政外宣翻译的现状与展望

2020-04-20郭彧斌

彭 萍,郭彧斌

(1.北京外国语大学英语学院 北京 100089;2.西藏民族大学外语学院 陕西咸阳 712082)

引言

媒体(media)一词来源于拉丁语“Medius”,意为“两者之间”,中文音译为“媒介”或“媒体”。在传播学中,媒体是信息传播的重要载体,是用来传递信息与获取信息的工具、渠道、中介物或技术手段,也指实现信息从信息源传递到受信者的一切技术手段。本文讨论的大众媒体主要指电视、广播和报纸等,它们在西藏的时政外宣传播中所占地位举足轻重,是讲好西藏故事、传播好西藏形象的重要载体。有鉴于此,笔者基于对西藏三家主流省级媒体调研和访谈的结果,对西藏主流媒体时政外宣翻译的现状进行分析,并对如何更好地开展涉藏时政外宣翻译进行展望。

一、西藏主流媒体时政外宣翻译的现状

为了便于讨论,在以下的分析中,笔者将分别用M1、M2和M3代表西藏三家主流媒体,对它们在时政外宣翻译过程中的有效做法与不足之处进行归纳和分析。

(一)西藏主流媒体时政外宣翻译的有效做法

在调研访谈中,三家西藏媒体均表示翻译在时政外宣工作中起着十分重要的作用,他们也努力通过准确的翻译对外展示西藏的发展和成就,而且形成了一系列行之有效的做法。

1、认识到翻译在西藏时政外宣工作中的重要性

从微观层面看,翻译只是一种语言转换,是将一种语言文本转换为另一种语言文本的行为。但实际上,翻译不能仅仅被视为语言转换活动和文本转换活动,其中还存在语言之外和文本之外的因素。铁木志科(M.Tymoczko)曾经指出:“翻译是用一种文化表述另一种文化最重要的手段之一。”[1](P17)弗米尔(Vermeer)认为,任何一种形式的翻译行动都可以被看作是一种活动,而任何一种活动都有一个目标和目的……一种活动导致一种结果、一种新的形势或事件,甚至可能产生一种“新”的东西。[2](P221)这样,就把译者的翻译动机和目的以及翻译的结果纳入了翻译活动的范畴。中国学者刘宓庆认为,翻译活动的根本目的“不是追求意义而是为了有效的交流”,所以“翻译实质上是一种有目的的传播活动”,是一种“全球性的语言-文化活动”,“背离目的和目标来追求语义等值(equivalence)是没有意义的。”[3](P36-37)上述学者的论述均将翻译放在一个更宽泛的层面,即放在了整个社会和文化领域,使人们能够更好地认识翻译现象,更清晰地看到翻译在人类文化传播中的意义所在。

综上,翻译也是一种文化活动、社会活动,甚至是一种政治活动,包含了动机、目的、实施、结果等诸多方面。尤其是从对外传播和国家软实力的角度看,翻译就更不可能只是语言之间的转换,而是一种复杂的“改写”(rewriting)过程。该过程是与两种文化间存在的权力影响和平衡并行的一种过程。[4](P4)由此可见,翻译在对外传播中的重要性。

在对西藏主流媒体的调研访谈中我们发现,M1、M2 和M3 三家媒体均认识到翻译在西藏外宣中的重要性。在被问及“贵单位认为西藏时政材料的英译是否重要?”时,M1和M2认为非常重要,M3认为重要;在被问及“贵单位认为西藏时政材料的英译是否必要?”时,M1和M2认为“非常必要”,M3认为“必要”。只有认识到翻译的重要性和必要性,才能更重视翻译,从而提高翻译的质量,使翻译有助于实现传播的效果,因为无论是翻译的动机和目的,还是翻译的过程和翻译的结果,都与这种认识息息相关。

2、认为时政要闻应尽可能进行翻译,并制定了选译的标准

三家媒体表示,除应将西藏白皮书以及西藏的一些政策法规翻译成英文外,西藏的时政要闻也要尽可能地翻译成英文。三家媒体均认识到时政要闻反映了西藏的发展历史、变迁和现状,特别是西藏在经济、文化和人权等领域所取得的成绩,而作为西藏对外传播的重要平台,媒体不仅要完成对内传播的重要任务,还应担负起对外传播的重要使命。M1和M2表示,他们对大部分时政要闻均进行了翻译,M3 表示,他们对部分时政要闻进行了翻译。三家媒体均通过自有的媒体渠道用适当的专栏进行对外传播。

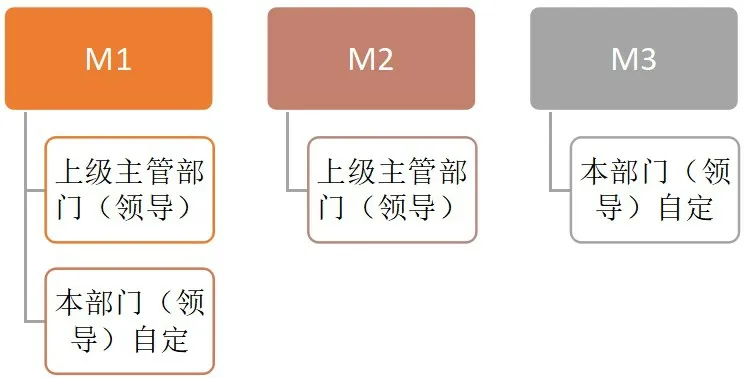

为了更好地进行翻译传播,三家媒体对应该选择哪些内容翻译也进行了事先设定。M1 和M2 制定了明确的标准,其中M1 的标准由上级主管部门与本部门共同设定,M2 的标准由上级主管部门设定,M3 的标准由本部门自定。没有规矩,不成方圆。对翻译内容进行有效选择,能够保证翻译的有效性,从而保证信息的有效传播,对讲好西藏故事、传播西藏形象具有重要意义。

3、翻译活动中的不同行动者均发挥着重要的作用

前文提到,翻译活动实际上是一种社会活动,不仅仅涉及译者本人,上级主管部门以及译者所在的部门均属于翻译活动的重要参与者和行动者,他们在翻译活动中起着“中间人”的作用。根据社会网络理论,翻译活动中的每一个行动者均应拥有自己的位置和权力,这些行动者彼此影响,相互依存。在西藏媒体翻译活动中,媒体的主管部门、媒体本身的领导、翻译工作者和译文审校等都是重要的行动者。这些行动者密切合作,有助于翻译活动的有序开展,为译文有效发挥传播作用提供了保障。

调研中发现,从译者的选定到内容选译标准的设定,媒体的主管部门均发挥着自己应有的作用。在被问及“在外宣翻译前,一般由谁/哪个部门来选定翻译人员?”时,M1 表示由上级主管部门(领导)选定以及本部门(领导)自定;M2 表示由上级主管部门(领导)选定;M3表示由本部门(领导)自定,具体请见下图:

关于哪些内容需要翻译,前文已经提及,媒体主管部门和媒体本身的领导都发挥了应有的作用,说明翻译内容选择的标准并非由译者本人自行决定,而由主管部门或媒体负责人来把关,这将更有利于把握正确的翻译和传播的方向。

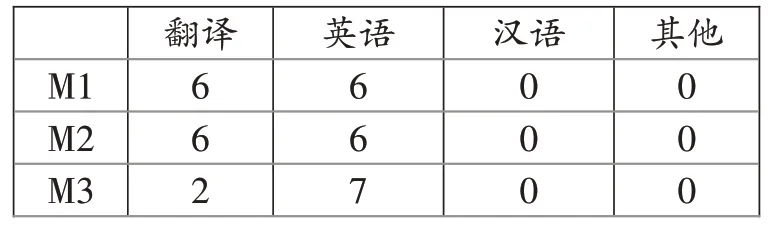

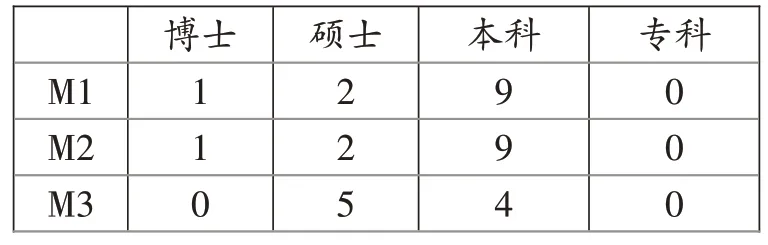

当然,译者作为翻译活动的核心行动者,在翻译的具体操作中则发挥着重要的作用。调研发现,三个主流地方媒体均拥有一定数量的译员,且均为本单位的职工,这将更有助于对译员进行管理。译员的专业背景大多与翻译和英语相关,学历层次较高,均为本科及以上。译员的专业背景和学历背景分别见表1和表2。

表1:三家主流媒体译员的专业背景

表2:三家主流媒体译员的学历背景

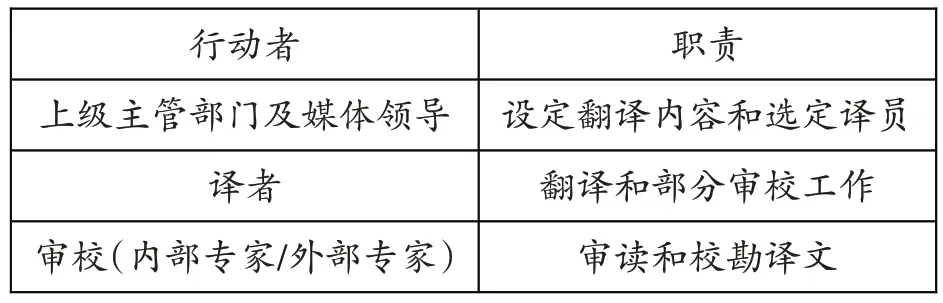

除译员外,三家媒体均安排了审校对译文进行审读和校勘。由此可见,审校在翻译质量的控制方面起到了非常重要的作用。其中,M1和M2表示其英译文的审校均为内部专家,M3 表示审校由内部专家审校、译者互审以及外部专家审校共同组成,说明西藏主流媒体对翻译质量和效果十分重视。

西藏主流媒体对外传播翻译活动中各行动者及其分工可用表3表示:

表3:西藏媒体对外传播的翻译活动中各行动者及其分工

4、重视中国特色,讲好西藏故事,注重读者接受

尤其值得赞赏的是,在被问及“审校时是否注意正确传达了中国特色的意识形态”,三家媒体均表示“对此非常重视”。这说明西藏主流媒体对外传播能够正确传达中国特色的意识形态,能够更好地让国际社会听到中国声音。在对外翻译的过程中,西藏媒体会有意识地强化或弱化一些主题。强化的主题主要包括文化、个人的鲜活事例、生态保护、个人奋斗圆梦经历等,弱化的内容包括中国式的称赞语以及带有浓厚宗教色彩的表述等。上述主题和内容的强化及弱化不仅能够更好地传播西藏形象,同时还能保持中国特色。我们知道,文化主题是对外传播的永恒主题之一,不少外国读者对西藏文化感兴趣,所以,介绍西藏文化能够满足外国读者的预期;而生态保护也是国际社会一个重要的话题,西藏作为“世界屋脊”,其生态保护理应而且也一直受到国际社会的关注,介绍西藏的生态环境保护也能够满足外国读者的预期;个人的鲜活事例以及奋斗圆梦等具有英雄主义色彩的内容本身就是西方读者非常喜欢的主题,因为西方文化和社会中个人主义是其重要的价值观,介绍个人的鲜活事例和奋斗圆梦的故事能够使西方读者产生共鸣,从而能够更好地实现传播,特别是对一些故事的翻译,正好迎合西方文学中重视“叙事”的传统。

另一方面,在西藏的对外传播中,宗教属于敏感话题,因此,适当弱化此类主题,可以避免被国外别有用心的势力利用,从而避免这些群体挑起事端。而称赞语是中国文学的重要特色,因为中国文学的传统相对于西方的“叙事”传统而言,更偏重“抒情”。正如浦安迪指出,与西方“epic-ro⁃mance-novel”的脉络不同,“中国古代文学传统是‘三百篇-骚-赋-乐府-律诗-词曲-小说’的传统。前者的重点在叙事,后者的重点在抒情。”[5](P10)生动的故事更能吸引西方读者。因此,西藏三家媒体有意识地弱化这些主题是非常可行的做法。

5、对外宣传渠道多样,重视读者预期

当今时代,媒体形式多样,不仅有传统媒体,还有新媒体和自媒体。在外宣方面,充分发挥这些新媒体和自媒体的作用至关重要。访谈中,三家媒体均表示,虽然自身属于传统媒体,但也会利用多种渠道对西藏的时政内容进行对外宣传。在被问及“贵单位时政外宣的渠道有哪些”时,三家媒体均回答了三种以上的媒体形式。三家媒体除设有自己的网站进行外宣传播外,还有其他如广播电视、纸媒、微信公众号和官方微博等形式。三家媒体具体宣传渠道见下图:

读者是翻译活动中的重要因素,因为任何译文最终要指向读者,没有读者,译文就失去了存在的价值,所以任何翻译都应该关注读者的预期和反应。具体说来,翻译涉及两个文本,即用原语言写成的原语文本(Source Language Text,即SLT)和用译语写成的译语文本(Target Language Text,即TLT,或Receptor Language Text,即RLT),前者是翻译的起点,后者是翻译的终点,也就是翻译的结果。译文意义的生成过程为:原语作者→原语文本符号→译者阅读→译语文本符号→读者阅读→意义生成。[6](P178)由此可见,读者在译文意义生成过程中的重要地位。读者的作用不仅表现在意义生成的过程中,还表现在文本的传播和接受方面。西藏三家媒体在接受调研时均表示,译文在审校过程中都会考虑西藏时政外宣英译的读者群,其中M3 还特别强调,他们关注的读者群主要是海外生活的藏胞以及西方关心西藏的政界人士。

(二)西藏主流媒体时政外宣翻译存在的不足

虽然西藏地方媒体在时政外宣方面取得了非常重要的成绩,也有很多可行的做法,不过在调研中也发现,西藏主流媒体在时政外宣翻译方面还存在一定的不足,主要表现在以下几个方面:

1、译员人数相对不足,高层次翻译人才较少,现有译员压力大

如前文表1 和表2 所示,三家媒体的译员人数不超过12人,对于省级媒体而言,译员的人数显得相对不足,而且大多数译员的学历为本科,更高层次的翻译人才较少。因此,三家媒体均表示在“时政外宣翻译方面的压力大”,这些压力表现在“翻译要求高”“翻译人员数量”和“翻译人员水平”等方面。三家媒体所面临的翻译压力具体见下图:

2、没有翻译的具体标准,缺少专门的外文编译人员

前文提到,西藏媒体在内容的选译方面设定了标准,但是对于翻译的具体操作过程到底应该遵循何种标准并未事先加以约定。我们知道,翻译的宏观评判标准无外乎“忠实”和“通顺”,即用通顺的目的语忠实地传达出原文的意思和风格,但是时政外宣翻译又不同于普通翻译,毕竟会涉及一些意识形态方面的问题和敏感问题。如果没有这方面翻译标准的相关规定,翻译工作者难免会产生一定的困惑,在完全忠实于原文和照顾译文读者之间难以取舍,或不知如何取舍,一方面担心自己没有忠实地传达原文的内容,另一方面又担心翻译是否能够被读者接受,是否会影响传播的效果,是否会损害西藏乃至整个中国的形象。译员对于翻译的标准把握不到位,无形中也增加了他们的压力。虽然前文提到审校过程中会有意识地弱化一些主题,但是毕竟审校环节处于翻译的具体操作之后。因此,为时政外宣翻译的具体操作制定标准非常必要,而且标准的缺失势必会对译文和传播产生影响。

另外,讲好中国故事的西藏篇章,不仅仅需要翻译工作者,还需要一些能够根据中文的题材直接编译成外文的编译人员,因为有些话题如果直接按照中文材料逐句翻译,就不一定能够为外语读者所理解,这种翻译或多或少会带有“生硬牵强”的痕迹,特别是一些地域色彩或文化色彩浓郁的内容。为此,就需要熟悉两种文化的编译人员,能够用通俗易懂的外语将中文材料进行编译后进行传播。在回答“贵单位是否有专门的外文编译人员?”这一问题时,M1 和M2 均回答“否”,只有M3 回答“是”,表明西藏主流媒体在编译人员方面存在严重不足,人员不足将会导致编译内容的不足,这将势必会影响西藏的对外传播。

3、缺乏针对译文读者群接受度的调查

传播的最终落脚点在于传播的效果,否则传播的其他环节都将成为徒劳。前文讲过,西藏主流媒体在时政外宣翻译方面虽然会考虑到读者的预期,但并没有针对外语读者群开展过接受程度的调查。在回答“贵单位是否在英语读者中做过有关译文接受的调查?”这一问题时,三家媒体均选择了“否”,这说明外宣的接受效果依然没有引起媒体的重视。

二、对西藏媒体时政外宣翻译的展望

总体而言,西藏媒体的时政外宣翻译有不少行之有效的做法,这对传播西藏、讲好西藏故事具有重要的意义,但调研中也发现了存在的一些不足和困难。针对以上的有效做法和不足,笔者将对如何更好地开展时政外宣翻译进行以下展望。

(一)进一步重视翻译和传播过程中所有行动者的作用

翻译活动是一种文化活动,更是一种社会活动,其中翻译的发起人、各级部门、译者、审校、读者等都是翻译活动的“行动者”,他们彼此共同构成了相互依存的关联世界,并形成一种相互认同、相互承认、相互依存又相互影响的关系。

就西藏媒体的时政外宣翻译而言,以上有关行动者应该进行有效沟通,共同商讨,为涉藏的文化、宗教、社会等方面的众多术语制定统一的规范或翻译准则,并通过权威部门对外发布;同时对翻译的标准以及翻译过程的灵活度要进行界定,比如哪些主题的材料需要照顾到译语读者,哪些更适合用讲故事的形式编译出去,又有哪些主题的材料更应传播西藏文化特色乃至中国特色,需要偏重直译甚至添加必要的注释等,只有这样,才能使译者在翻译的过程中做到“有章可循”。除此之外,每个行动者更要发挥其主体作用,履行其主体责任。譬如,主管部门或上级部门或者媒体的领导需要进一步重视翻译,跟踪译者的选择、材料的选译、审校的选定以及读者的反应等各个环节;作为翻译活动核心成员的译者要遵守制定好的规范,从而保证翻译的质量和西藏社会文化内容的有效传播以及西藏形象的有效提升;审校应更加注重译文的质量以及译文的效果。而读者作为社会的一员,是翻译活动的重要参与者,则可以对有关西藏的译文提出自己的建议,从而帮助译者和审校进一步提高译文的质量。针对外国读者和观众或听众,需要对译文的接受程度不定期进行调查,以了解读者或观众对西藏时政外宣翻译的意见和期待,从而选择有针对性的主题进行翻译和传播,并且在翻译过程中有针对性地进行调整。

(二)重视编译的作用和效果

前文曾经讲过,中国文学的传统在抒情,西方文学的传统在叙事。这种差异在时政外宣材料中也表现得非常突出。中文的时政材料一般抒情性比较强,即使写实的材料也倾向于夹叙夹议、情景交融,这种写作手法符合中国读者的阅读预期和审美心理,而英语读者则比较喜欢用讲故事的形式写人或事,因此将写实的外宣材料翻译成英文时,就需要考虑到英语译文的叙事性,即英语读者的阅读预期和审美心理。特别是汉语中的重复和引经据典等手法,往往能够给中国读者一种“一咏三叹”的感觉,但是西方读者和观众更重视对叙事部分的欣赏,可能并不会对此产生共鸣,翻译时如果不进行适当删减,就可能引起他们的反感。正如贝克所说,在翻译过程中省略和增加某些内容,从而抑制、强调或铺陈原文中叙述的某些特定方面或更广泛叙述的某些方面。[7](P114)这就是贝克所言的“选择性建构(selective framing)”。这种“选择性建构”有助于使西藏时政外宣材料更好地为英语受众接受。

编译就是很好的“选择性建构”方式,特别是根据中西文学不同的传统,可以将西藏的一些典型人物和事迹通过讲故事的形式编译出去。另外,汉语重视主观体悟、形象生动、意境完美,英文重视客观真实、信息完整等,这一差别在时政外宣材料中表现得尤为明显。中英思维的这一差异说明西藏的时政外宣材料英译时应该考虑到英语读者的接受性,应该迎合英语读者的思维,一些华丽的辞藻、渲染的描绘等没有实质性内容的表达形式应该省译,而只保留其中的一些实质性信息,这也属于编译的方式。总之,用英语写实的方法进行传播,可以保证西藏时政外宣传播的效果。

(三)为西藏地方媒体的翻译提供一定的外部帮助,并定期开展翻译培训

前文提到,西藏地方媒体的译员在人数、学历等方面还存在一定的不足,因此为这些部门提供一定的外部帮助十分必要。调研中,在被问及“贵单位希望在外宣英译方面获得何种支持?”时,不同媒体部门的回答不尽相同,具体见下图:

从上图可以看出,M1 需要翻译审校,M2 需要英语翻译人员,M3 需要英语翻译人员和英语外宣翻译培训。我们知道,西藏近几十年的发展离不开国家的各种支持,其中包括派遣相关领域的技术人员支援西藏,这些援助极大地促进了西藏政治、经济和文化等各项事业的发展。如前文所述,要进一步提升西藏的国际形象,就要进一步认识到翻译在时政外宣中的重要性,所以不妨可以考虑从内地派遣翻译人员到这些媒体工作,以帮助提高翻译的质量和译审的质量;当然,提供翻译和译文审校方面的外部帮助也可以通过远程的方式进行。

此外,翻译是一种技能,翻译工作者还需要不断学习才能提高这种技能。因此,可以考虑定期聘请有关专家,对西藏媒体译员的语言知识、翻译技能、译审素质和技能以及新闻编译技巧等方面进行在职培训,以提高西藏地方媒体的翻译水平和译审水平。

(四)进一步拓展传播的渠道

在媒体技术日新月异的今天,各种新媒体和自媒体飞速发展,这些媒体形式理应成为西藏时政外宣的对外传播渠道。习近平总书记指出:“要加强国际传播能力建设,精心构建对外话语体系,发挥好新兴媒体作用……”[8](P160)西藏媒体除要利用好传统的形式进行对外传播外,还应该利用新媒体进行译文的传播,包括网络媒体、移动端媒体、数字电视、数字报刊等。另外,自媒体也是对外传播的重要途径,包括博客、微博、微信、百度贴吧、论坛/BBS等网络社区,如今这些自媒体的使用率越来越高,而且自媒体除官方微博和官方微信公众号外,个人博客、微博、贴吧、论坛等具有民间色彩的自媒体,能够使得信息在个体之间进行迅速传播。[9]所以,西藏媒体可以将译文发送到自己的官方微博和微信公众号,同时呼吁相关人员在国内外进行转发,从而实现联动效应,使得有利于有效传播西藏形象的译文能够实现多渠道、多层级传播。

结语

综上所述,讲好西藏故事、传播好西藏形象,西藏媒体既要坚持目前在时政外宣翻译方面的有效做法,充分认识翻译在西藏时政外宣中的重要性,重视时政要闻的翻译,自定选译标准,发挥翻译活动中不同行动者的作用,重视中国特色,注重读者接受,重视外宣渠道的多样化,考虑读者群的预期等,同时也要进一步提高对翻译工作的重视程度,在人员培养及外部人才聘任等方面加大投入,制定相应的翻译标准,不定期展开对译文读者群接受度的调查,充分发挥翻译和传播过程中所有行动者的作用,提高对编译的重视,进一步拓宽传播渠道。只有这样,才能真正讲好西藏故事,讲好中国故事,传播好中国声音。