基于数据挖掘探讨近5年针刺神经影像学高影响因子文章特点*

2020-04-12陈静雯郭雨怡滕雨可

陈静雯,郭雨怡,滕雨可,杨 莎

(成都中医药大学针灸推拿学院/第三附属医院 成都 611137)

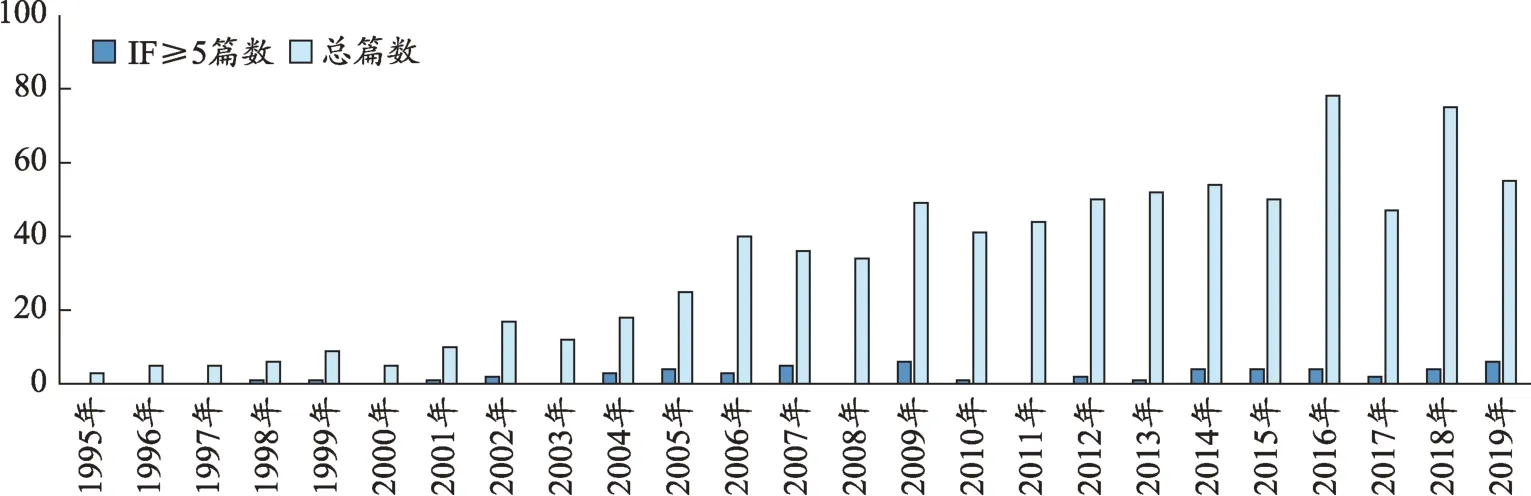

针灸作为一种传统中医疗法,在我国已有几千年的使用历史,在十九世纪传入西方国家后得到广泛的发展和应用。据世界卫生组织(WHO)调查,至今为止,已有183个国家和地区使用针灸治疗疾病(占比全球国家的91%);在联合国192 个成员国中,有97.3%国家有针灸相关的实践经验[1],30.7%国家和地区承认针灸合法,其中包括美国、英国、德国等国家。其中,“一带一路”沿线及非洲已承认针灸合法的国家和地区已有37 个,将针灸纳入医保范围的国家达到18个[2]。同时,针灸效应及机制的研究在国际上受到广泛关注,至今美国国立卫生院(NIH)、WHO 等均资助开展多项针灸相关研究。近几年,随着医学影像技术飞速发展,使用先进的神经影像方法从中枢整合角度探讨针刺机制成为了国内外针灸研究的热点。自1995 年《美洲中医杂志》率先介绍了fMRI 成像技术可作为一种非侵入手段用于观察针刺刺激引起的大脑反应[3],Hui 等[4]研究者于1997 年发表了第一篇针刺影像学研究,针刺影像学研究便被广泛关注。截至目前,包括 PET-CT[5]、fMRI[6]、EEG[7]等神经影像技术已经广泛应用于揭示针刺治疗作用机制的研究,也发表了一些有代表性的文章[8-10],但目前对于神经影像学技术高质量文献挖掘方面欠缺系统的综述。据本研究统计显示,自1995-2019 年在PubMed 共发表820 篇针刺神经影像学的SCI 文章,影响因子(IF)≥5 分的文章只有54 篇,占6.5%,具体见图1。整理挖掘这些高质量文章的特点对针刺影像学研究有重要意义,能更好的地挖掘针刺试验设计和方法,为今后的研究提供一定的基础。

图1 1995-2019年针刺影像学文章总数量及IF ≥5文章数量

因此,本研究整理了 2013 年 01 月至 2018 年 12 月以英文发表的关于针刺影像学研究的高影响因子文献,系统整理和分析其研究方案和扫描设计,以便为今后针刺影像学相关研究提供借鉴与参考。

1 文献检索

1.1 文献检索方法

电子检索美国国家卫生图书馆(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)、Web of science数据库(www.webofscience.com/wos)和 Embase 数据库(www-embase-com.edlib.edah.org.tw/)。检索式:“((((((acupuncture)OR acupuncture therapy) OR acupuncture analgesia) OR acupuncture,ear) OR acupuncture point)) AND (((((neuroimaging) OR functional mri) OR positron-emission tomography) OR electroencephalography) OR magnetoencephalography)”。时间限定为2013 年01 月至2018 年12 月。语种限定为英语。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

本研究纳入标准:①原始文献;②针刺影像学相关临床研究;③发表的sci 文章;④在2013-2018 年期间发表;⑤文章影响因子≥5分的文章。

1.2.2 排除标准

本研究排除标准:①重复发表文献;②针刺影像学相关的动物研究;③综述、试验方案或病案报道。

1.3 数据提取与分析

在文献筛选纳入完成后,本研究对每篇纳入文献进行数据提取,提取数据包括:研究对象相关信息(病人或健康人、年龄、性别、利手、情绪状态、是否接受过针刺);样本量;研究内容(疾病名称、分组);试验周期;结局指标选取;神经影像技术选取;针刺干预(穴位选择、是否采用电针、是否得气)。

2 结果

检索所有数据库后,排除重复文章,共检索出466篇文献,经全文阅读后排除199 篇,48 篇为动物研究,51 篇为综述或者系统评价,24 篇为病例报告,14 篇为研究方案说明,44篇为为非英文文章,其他(信、声明、二次评价等)有18 篇;经查询文章发表当年影响因子后排除259篇,最终纳入8篇文献。

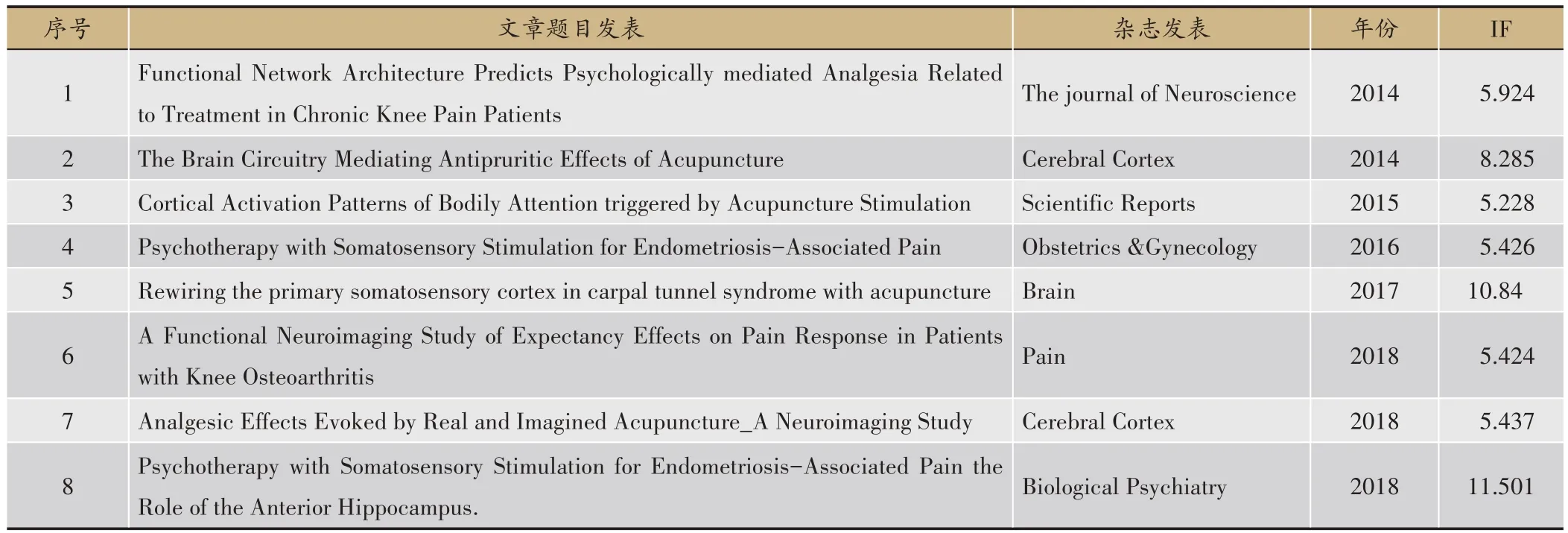

在纳入的8篇文献[11-18]中,最高影响因子为11.501(Biological Psychiatry),最 低 影 响 因 子 为 5.228(Scientific Reports),平均 IF 为 7.258。2018 年高影响文章数量最多,有 3 篇;2014 年有 2 篇,2015 年、2016年、2017 年各 1 篇,2013 年没有相关文章。具体见表1。

2.1 研究方案设计

2.1.1 研究对象

(1) 受试者

受试者的情况:纳入文献中,1 篇同时纳入病人和与之匹配的健康人,5 篇仅纳入病人,2 篇仅纳入健康人。其中,2 篇 Knee Osteoarthritis(KOA)研究均采用kellgren-lawrence scale(KLS)量表来对病情严重程度进行分级,放射学检查符合2-3级,疼痛程度为轻中度的受试者才纳入研究。

(2) 受试者基线情况

图2 文章检索筛选流程图

表1 2013-2018年针刺影像学研究高影响因子文章基本情况统计表

受试者基线情况:纳入8 篇文献中均对受试者年龄有明确说明,2 篇研究KOA 疾病的文章因疾病特征对受试者年龄要求较高,平均受试者年龄为58.3 岁;1篇研究腕管综合征的文章纳入受试者年龄偏大,平均49.3岁;其余文章纳入的受试者年龄平均为28.3岁;病人中最大年龄为36.4 岁,最小年龄为21.55 岁,健康人的最大年龄为25.2 岁,最小年龄为21.72 岁。纳入的文章中,2 篇未对受试者性别作明确说明,1 篇只纳入男性的文章是研究针灸对触觉敏感度的影响,2 篇研究子宫内膜异位症的文章仅纳入女性,其余文章男女受试者均纳入。3篇文献明确说明纳入受试者均为右利手且未接触过针刺;1篇说明受试者均为右利手,但未说明是否接触过针刺;1 篇说明受试者未接触过针刺,未说明利手;余3篇文章均未提及受试者利手与是否接触过针刺的相关情况。而受试者基线的情绪问题,2 篇文献由 SDS、SAS 量表进行检测,另外 2 篇未采用量表而是直接叙述受试者入组前无情绪问题,其余4 篇未对受试者基线情绪特点进行描述。2 篇研究KOA 文章采用KLS 量表描述了受试者基线的疼痛情况,均为轻中度疼痛(2-3级)。

2.1.2 样本量

样本量:纳入8 篇文献中,最低样本量为14 例,最高样本量为114 例。单组最低样本量为14 例,单组最高样本量为52例。

2.1.3 研究内容

(1) 疾病

疾病:纳入的文章中,6 篇涉及到对病人的研究,分别为2 篇KOA、2 篇子宫内膜异位症、1 篇腕管综合症和1 篇特异性皮炎。其余2 篇均以健康人为研究对象。

(2) 分组及对照方式

分组及对照方式:3 篇未分组、4 篇设置 2 组、1 篇设置4 组。对照方式多采取真假针刺对照、自身前后对照、患者与健康人对照、同组受试者接受不同干预方式进行对照等,也有结合2种以上方式进行对照。

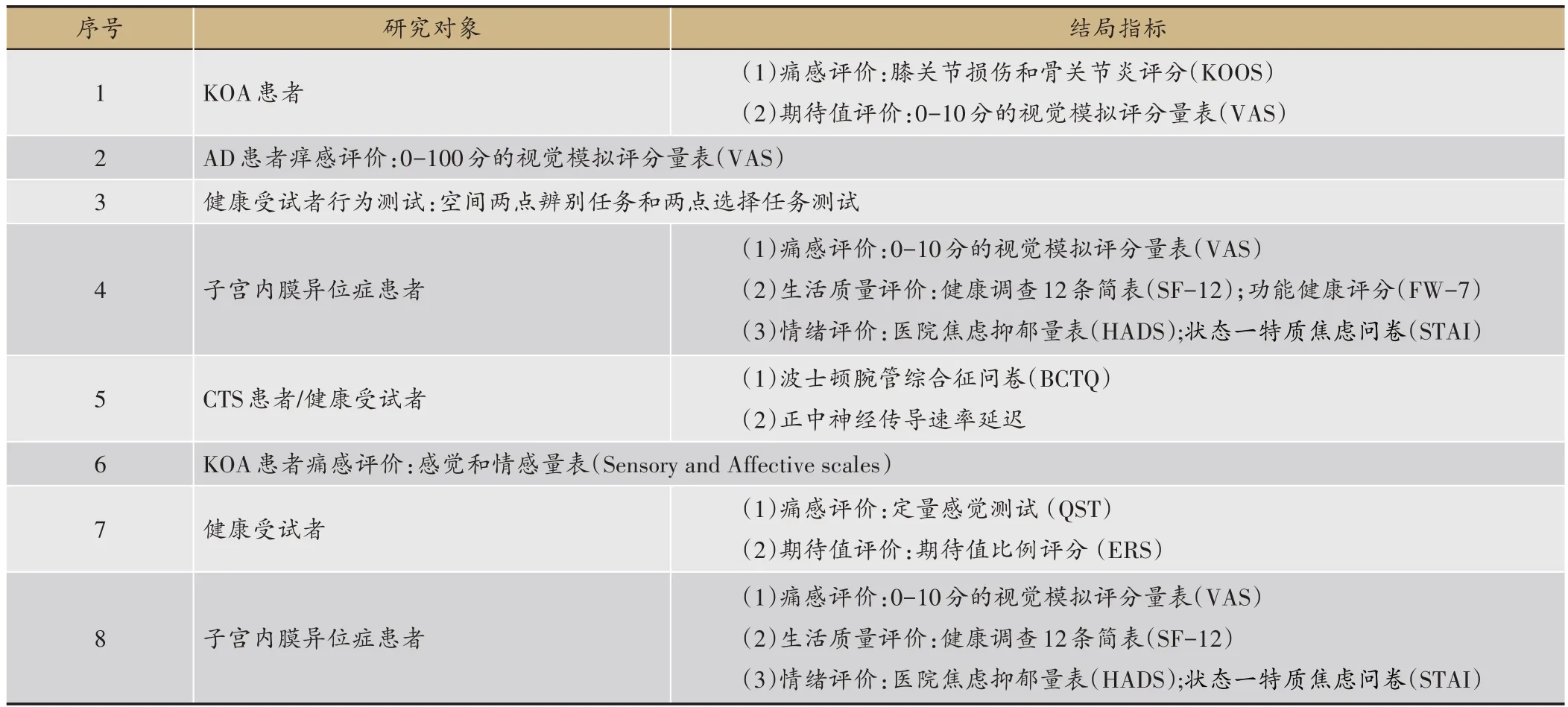

(3) 结局指标选取

结局指标选取见表2,纳入文章结局效应指标选取主要为针对性效应量表,如KOA,常选用特异性量表Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score(KOOS)进行评价,或腕管综合征(Carpal Tunnel Syndrome,CTS),以 the Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire 为主要指标。若无特异性量表,多采用0-10 分的视觉模拟评分量表(Visual Analogue Scale,VAS)评价。期待值、情绪、生活质量等方面也常作为次要结局指标进行评价。

表2 2013-2018年针刺影像学研究高影响因子文章结局指标统计表*

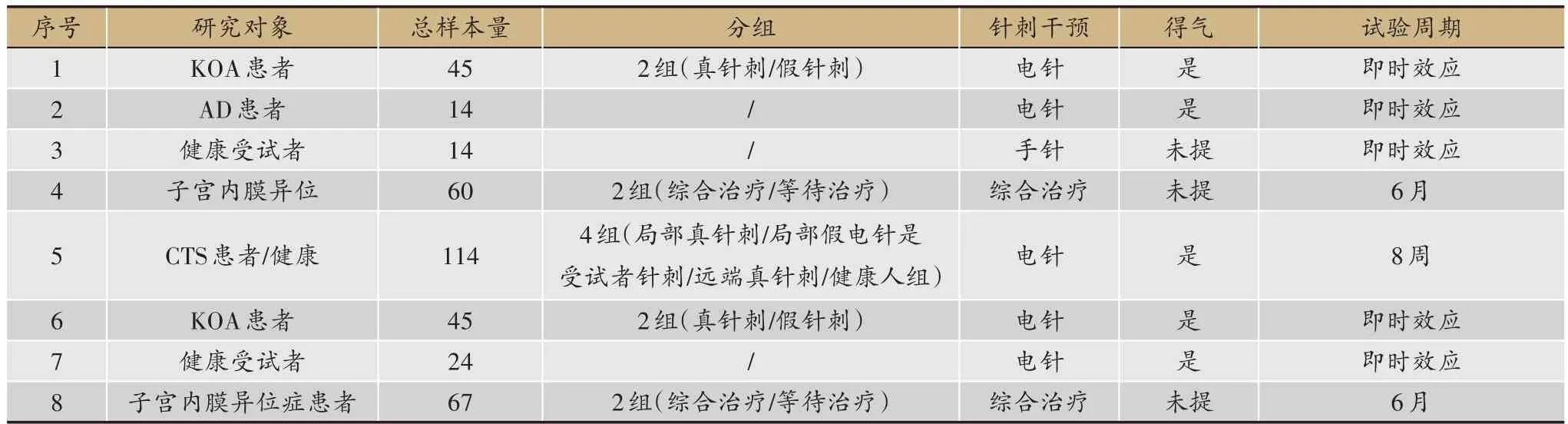

表3 2013-2018年针刺影像学研究高影响因子文章研究方案统计表*

2.1.4 针刺干预

(1) 手针或者电针

手针或者电针:2 篇手针,4 篇电针,2 篇采取包含针刺的综合疗法(针刺、中药汤剂、气功、心理干预)而未明确阐述。

(2) 得气

得气:纳入的8 篇文献中,3 篇未明确提及要求得气,其余5 篇文献均要求得气,并分别用visual analogue scale(VAS)和 Massachusetts General Hospital Acupuncture Sensation Scale(MASS)对针感进行评价。

如上所述,具体研究方案设计情况,如研究对象、研究疾病、样本量、分组及干预、得气和试验周期(表3)。

2.2 影像扫描方案设计

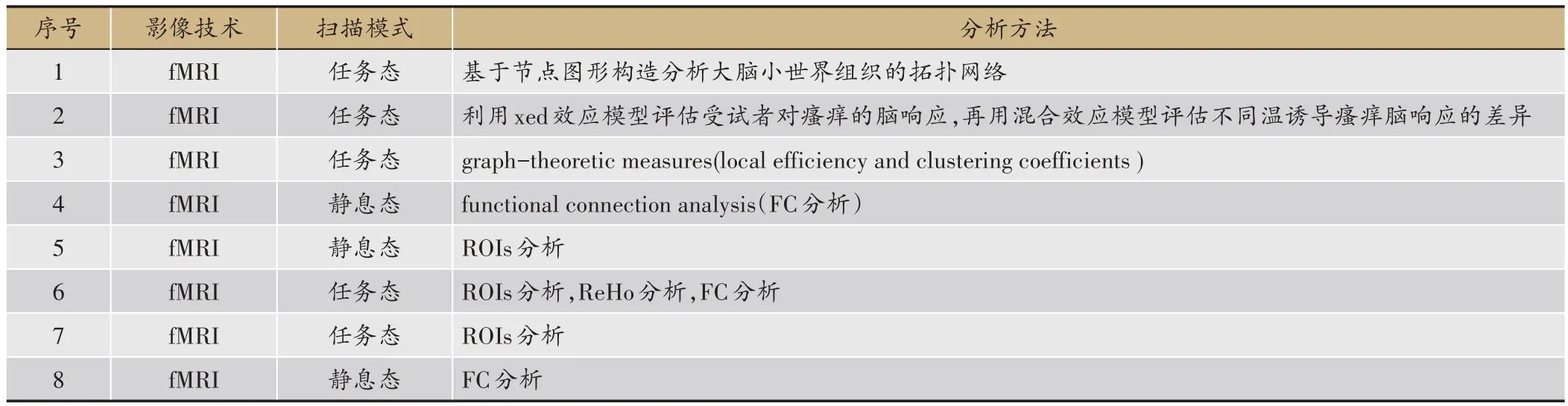

纳入的8 篇文献中,均采用功能磁共振fMRI 扫描。其中,5 篇文章选取任务态模式进行扫描,3 篇为静息态。静息态分析方法丰富,包括功能连接度分析(functional connection analysis,FC 分析)、感兴趣点分析(ROIs)和局域一致性分析(ReHo 分析)。任务态扫描多通过针对研究目的的任务设计来研究针刺即使效应,分析方法不局限,包括拓扑网络分析、设计效应模型进行分析和graph-theoretic measures 等,具体见表4。

表4 2013-2018年针刺影像学研究高影响因子文章影像分析统计表*

3 讨论

3.1 针刺镇痛是目前针刺神经影像学研究的一个热点方向

本研究纳入的8 篇文章中,6 篇涉及对病人的研究,分别为2 篇膝骨关节炎(KOA)、2 篇子宫内膜异位症、1篇腕管综合症(CTS)和1篇特异性皮炎(AD)。除了AD,其余病种均是以疼痛为主的病种,属于针刺镇痛的范围。一方面,痛证是国内外临床针灸治疗的第一适应大症。在美国和欧洲,60%以上求助针灸治疗的病种均与疼痛有关[19],国内的针灸疾病谱大多也是以疼痛为主要特征[20,21]的疾病,并且研究显示在CNKI发表的针刺相关文章中有41%与疼痛相关[22]。另一方面,国内外大量RCT 研究证实针刺镇痛临床疗效肯定[23-26],但其作用机制未明确,仍需进一步研究。而近年来,一系列研究揭示了针刺镇痛发挥作用的关键在于中枢整合[27-29],与大脑调节密切相关。而针刺影像学则是通过采用影像技术研究针刺效应的中枢机制,因此,疼痛相关病种成为针刺影像学研究的常见研究对象。疼痛的产生源于外周,感觉却在中枢。研究发现大脑存在调控整合疼痛相关的网络,称之为“疼痛矩阵”,主要包括:扣带皮层(包括前扣带回、后扣带回、中扣带回)、丘脑、脑岛、后顶叶皮质、杏仁核、前额叶皮质等脑区,这些脑区共同构成调控与疼痛、情感、认知等高级中枢活动的主要场所[30,31]。以往国内外针刺镇痛的研究中多次提到以上脑区[32-34],Kong J 等[35]研究观察到针刺干预后,患者双侧前扣带回喙部(rACC),外侧眶前额叶皮层,右前脑岛和颌上回存在显着差异,并且双侧外侧眶前额叶皮层,rACC 与主观疼痛等级存在相关性。Li Z 等[36]研究显示针刺可通过调节相应脑区活动,提高PAG、rACC、mPFC 等核心脑区的功能连接度来改善偏头痛疼痛症状。本研究通过整理分析纳入文章的研究结果可示,针刺干预前,疼痛患者与健康受试对比的差异脑区多为前额叶皮质、扣带回、海马、脑岛、壳核等脑区,与上述“疼痛矩阵”相关脑区相符。而在干预后,激活了内侧前额叶皮层(mPFC)、脑岛、前扣带回、海马,并且这些脑区的激活与疼痛降低有相关性,进一步证实针刺镇痛中枢机制集中于脑岛、扣带回、额叶皮质等脑区,提示这些脑区可能为针刺镇痛起效的核心。虽然针刺镇痛研究仍然是目前国际上研究热点,并且高质量文章也较多,不管是文献分析,还是试验研究,都能证明针刺镇痛的有效性和优效性,但明确针刺镇痛起效的机制还需进一步研究。

针刺镇痛研究对象的选择也可影响其文章发表的质量。慢性疼痛,如KOA、MO 等,是针灸镇痛的常见优势病种,研究众多,因此新颖的研究设计或严谨可靠的研究结果才更具吸引力。本研究中KOA 相关研究样本量较大,扫描采用任务态,均联合运用多种分析方法,以此提高研究结果的可靠性。临床较少运用针灸治疗心绞痛、CTS、endometriosis 伴随疼痛等疾病,且研究不多,若能探索针刺治疗这些疾病的有效性,并阐明其针刺治疗的作用机制,可为临床治疗提供更广泛更安全的手段,研究更受关注;其次本次纳入相关文章设计巧妙,切入点新颖,因此发表杂志影响因子更高。如CTS,文章根据CTS 疾病特点针对性采取特异性疼痛量表和神经传导速度为效应指标,同时扫描rest序列和DTI,从灰质、白质进行全面分析,不仅研究设计新颖巧妙,而且分析严谨全面,研究结果可靠性高。今后研究可予以参考。

3.2 优化研究设计,选择匹配研究目的的扫描技术和模态可突出研究针对性和亮点

本研究纳入的8 篇文献中,均采用fMRI 扫描。课题组前期的一项文献计量学研究[37]发现,1995-2014年共检索出的168项针刺神经影像研究英文文献中有82.14%(137 项研究)使用fMRI 为研究手段。与其他影像学技术相比,fMRI 具有独特的优势:①无需注射显影剂,可短时间内重复扫描,有利于对同一受试者进行纵向研究或在同一时间段内进行多项研究,如通过自身对比研究同一受试者对真、假针刺引起的大脑反应的差异[38];②具有较高的时间分辨率(毫秒级)和空间分辨率(毫米级),并可同时获得结构像和功能像[34],使解剖定位和功能定位匹配更精准,准确、直观地观察脑功能活动的部位和范围,全面定位不同区域的大脑皮层和不同核团的功能活动的优势,便于研究针刺机理以及针刺对脑功能网络的研究。因此,fMRI广泛运用于针刺中枢机制研究中[39-42]。

fMRI扫描分为静息态和任务态两种模式,静息态fMRI 指在受试者扫描过程中不接受任何外部刺激或执行任何特定任务,尽可能保持无特定思维活动的休息状态[43];任务态fMRI 指通过施加特定的认知任务作用于指定的感觉器官,诱发大脑皮层某些部位出现相应的神经活动,引起相应脑区的信号变化[44]。纳入文章中,对子宫内膜异位症和腕管综合征的研究采用了静息态fMRI,相对复杂的疾病研究可先采取静息态扫描,避免任务刺激,便于探索机体由于针刺效应而产生的真实脑功能变化。并且静息态对受试者无外在任务要求,患者配合度高,一方面避免了因任务完成情况不同而出现的结果偏倚;另一方面更宜保持扫描的稳定性,适用于对针刺持续性效应的研究。任务态fMRI 常用于有明确研究目的的课题,如真假针刺对比、心理或期待值对针刺的影响等,实验多设计针对研究目的的心理诱导任务,而扫描多采取组块设计、非重复性事件相关设计、事件相关设计和混合设计,其中以组块设计运用最广[45],本研究纳入5 篇任务态研究中即有4 篇采用组块设计。组块设计时效性高,可及时反映针刺对脑功能的改变,因此,在即时效应研究中更具优势,但因在扫描中无法保持捻针操作一致,且因针刺导致每个组块间的扫描基线状态不同,使得相应结论可能存在假阳性[46]。而田捷等[47]提出reblocking设计,可排除因捻针操作不一致和心理预期对针刺效应产生的混淆,一定程度上提升了任务态结果的可靠性。纳入文章中任务态研究平均样本量为28.4 例,最小样本量为 14 例;静息态平均为 80.3 例,最小样本量为60 例,提示任务态可通过巧妙地设计,即使纳入较小样本量也能对针刺效应的机制进行研究。基于以上结果,两种扫描模态各有特点,其中任务态fMRI 更具时效性,结合多样化的研究方案设计,可提高针刺效应研究的针对性;而静息态fMRI 操作简单,受试配合度高,分析方法丰富,符合针刺持续性效应的特点。因此,如何选择扫描技术及模态,进一步突出针刺影像学研究的针对性和亮点,值得深入探讨。

4 结语

近20 年,国内外学者运用不同脑成像技术,围绕经穴特异性、针刺效应影响和针刺治疗机制等方面开展了广泛的研究,针刺神经影像学研究发展迅速且成果丰硕。但基于对近5年针刺神经影像学高影响因子文章的剖析发现,利用神经影像技术探究针刺镇痛的中枢机制是针刺神经影像学目前较热点的研究方向。同时,在针刺神经影像学研究中,选择与研究目的相匹配的扫描技术及模态对影像研究十分关键,本研究认为可根据研究疾病的特点,考虑是否需要设计扫描任务,如热痛刺激、痒感诱导等;其次根据研究假说确定中枢靶点,或初步将数据进行全脑分析得出靶点脑区,进一步采用针对性分析方法探索针刺的中枢机制,可提高研究结果的可信度,突出设计针对性和亮点。未来的研究中还需要结合多种扫描模态和分析方法,从不同角度、不同层次进行解读,相互补充、相互映证,提高结果的可靠性,更好地探索针灸的中枢机制。