挥发油类中药主要化学成分安全性预测研究*

2020-04-12冯小龙

冯小龙

(石家庄学院化工学院 石家庄 050035)

中药在中华民族几千年的疾病抗争史上发挥着不可替代的作用,对中华民族的繁荣昌盛有着巨大贡献,并逐渐为欧美国家关注,在国际医药市场和食品保健用品市场上销量不断上升。随着我国医药卫生健康产业的稳步发展,中药在临床治疗和养生保健方面的地位迅速攀升,但近年来随着中药应用范围的扩大,中药中毒事件、中药药源性肝损伤等不良反应事件[1]时有报道,人们对中药的安全性产生了质疑,否定中医药和蔑视中医药的声音时有发出,对中药的临床应用、中药现代化与国际化均造成了较大影响。因此对中药安全性进行多方面研究,加深对中药特性的了解,对促进我国中药事业的健康发展,加快中药现代化国际化进程有着重要意义。

含挥发油类成分的中药品种较多,现行2015 版《中国药典》中收录618 种中药中有196 种含有挥发油类成分,其中37种以挥发油含量作为质量评价指标[2]。挥发油类成分是很多中药的主要药效成分,具有抗菌、抗炎、抗癌、促进药物吸收等生物活性,在临床上应用非常广泛,常用于心脑血管、中枢神经、呼吸、胃肠道系统等疾病的治疗。随着临床应用及基础研究的深入,有研究发现挥发油类成分在发挥治疗作用的同时具有毒性,认为中药挥发油类成分是引起毒性反应的重要物质之一[3],如常用中药薄荷挥发油,大剂量服用可致中毒[4],柴胡挥发油可致肝细胞损伤[5],由薄荷油和藏茴香油组成分在研中药新药,II 期临床研究中发现可导致肝功能轻度异常[6]。

中药安全性一直是中医药研究的短板,法规和技术等因素均影响了我们对中药的认识。从药物研发法规来看,我国对中药安全性研究的起步较晚,如中药遗传毒性研究,在20 世纪70 年代以后逐步得到重视。1985 年开始实施的《新药审批办法》中规定了对新药的特殊毒理学研究要求。但与其他国家的要求相比较,我国对中药的特殊毒理学评价要求相对较低,直到2007 年版药品注册管理办法才提出具体要求,对于创新程度较高及用于育龄人群并可能对生殖系统产生影响的新药应报送遗传毒性资料,对其它类别的中药仍无规定,但中药成分具有致突变性作用时有报道,如吴茱萸醇提取物无遗传毒性,但吴茱萸次碱和柠檬苦素有致突变性,可使细胞染色体畸变率增加;细辛水煎液能明显诱发小鼠骨髓嗜多染红细胞微核和小鼠精子畸形,具有致突变作用等[7]。从技术角度分析,由于挥发油类成分复杂、性质不稳定,分离提纯困难,采用传统方法进行毒理学研究需花费大量时间、物力,因此目前对挥发油类成分的毒理学研究资料较少,认识尚不充分,已有实验报道中试验样品多采用含复杂成分的粗提物[8,9],得出的结论简单,影响临床应用。为了正确认识挥发油类成分的毒性特点,急需采用新技术新方法,加强对中药挥发油类成分安全性的多方面研究[10],明确毒性物质基础,以指导临床合理用药及新药研发。

定量构效关系(quantitative structure-activity relationship,QSAR)[11]法通过化合物分子本身的特征,计算分子化学结构的参数,运用统计方法或者机器学习算法,建立分子结构参数与毒性终点关系模型,以预测未知化合物的毒性,在合成药物及中药安全性评价中已经广泛应用,此方法可以实现对大量化学成分的安全性全面分析,可用于含有复杂化学成分的中药提取物的研究。通过收集中药成分毒性数据,验证了两软件中肝毒性、急性毒性、雌激素受体作用以及CYP 抑 制 模 型 ,证 明 ADMET Predictor 与 Virtual Tox Lab 均可应用于中药成分预测[12];采用QSAR 模型对1692 个中药化学成分进行急性毒性预测研究,证明了结果具有参考意义[13];采用多元线性QSAR 模型对黄酮类化学成分调节P-糖蛋白功能作用进行了研究,发现预测结果准确性较高[14]。QSAR 法可以实现对化学成分毒理学的快速全面分析,符合毒理学研究3R 趋势,可替代常规动物实验,并可以弥补中药化学成分单体难以获得无法进行实验的不足,还可避免采用粗提物进行实验而得出中药有毒性的片面性结论,为中药安全性评价提供新的途径和方法。

本研究主要采用QSAR 法,对收集的中药挥发油类主要化学成分进行全面的潜在毒性分析,同时结合已有文献数据,实现对中药挥发油类成分的安全性的全面认识,明确毒性与化学成分之间的关系,弥补采用粗提物进行毒理研究时毒性成分定性不准确的不足,同时可部分替代传统实验,节约资源,提高效率,并为此类药物的临床合理应用及深入研究提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 挥发油类化学成分信息收集

选取2015 年版《中国药典》一部中45 种含挥发油类成分的中药,其中以挥发油为含量测定指标的中药材37 种[8](八角茴香、薄荷、藏菖蒲、草豆蔻、草果、当归、豆蔻、莪术、枫香脂、甘松、干姜、红豆蔻、花椒、姜黄、降香、荆芥、荆芥穗、没药、佩兰、片姜黄、羌活、肉豆蔻、肉桂、乳香、砂仁、山柰、生姜、石菖蒲、檀香、细辛、香附、香薷、小茴香、辛夷、益智、油松节、紫苏叶),已报道挥发油类成分有肝毒性的中药7 种[15](苍术、柴胡、川楝子、吴茱萸、艾叶、山胡椒、小茴香),根据药典中含量测定指标成分或文献报道含量较高的成分[16-34],共筛选出挥发油类主要化学成分181 个,按结构特点分为9个大类,包括醛类15个、烯类39个、酮类27个、酯类17个、醇类31个、烷类15个、酚类18个、醚类11 个和酸类8 个。收集挥发油类主要化学成分相关信息,包括化学名称、英文名称、化学结构式、CAS号等,由Pubchem 下载化学成分分子结构文件,未能下载的使用ChemDraw 画出分子结构式,用于预测分析。

1.2 预测软件

ADMET Predictor,9.5 版,美国 Simulation Plus 公司开发,是一款基于定量构效关系模型(QSAR)的毒理学和药代动力学性质预测软件,可应用于早期药物开发毒性筛选[35]。该QSAR 模型是利用世界药物索引中2000 多种药物分子信息和专有的人工神经网络集成技术开发并经过验证的预测软件。详细的模型描述、验证结果可参考官方网站和ADMET 预测软件用户手册。选择肝毒性、致突变性、心脏毒性和对CYP酶抑制活性预测模块对化学成分的安全性进行预测分析。

1.3 评价标准

采用pH 值7.4 的默认设置,评价指标采用软件默认的指标,其中肝毒性采用ALT、AST 和LDH 同时升高标记为具有肝毒性[36];对CYP 酶预测选择是否抑制CYP1A2、CYP2D6、CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4 等5 种酶的活性;心脏毒性选用hERG 的抑制指标,遗传毒性选择致突变性指标。同时参考文献报道的实验数据,对181个主要成分的安全性进行综合分析。

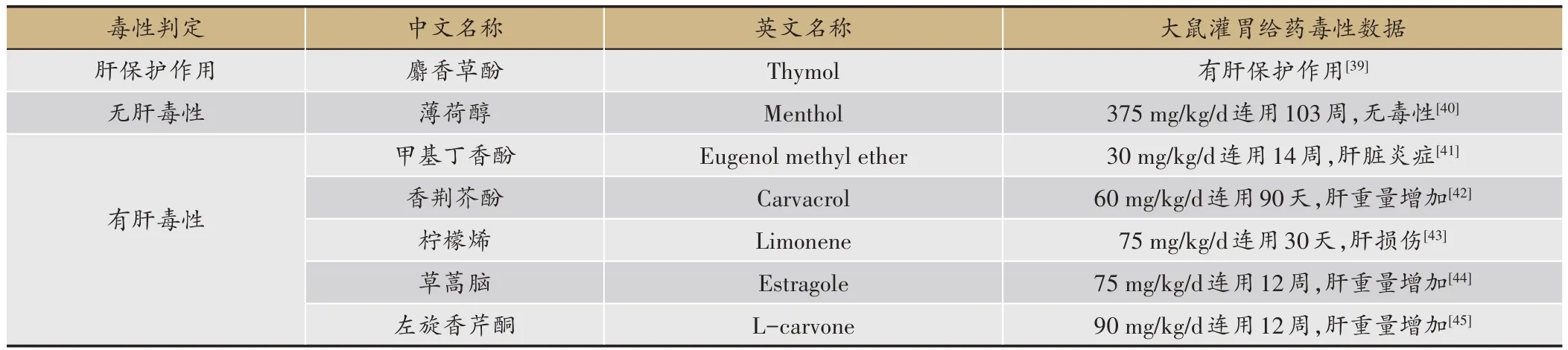

表1 挥发油类主要化学成分肝毒性实验数据汇总

2 结果

2.1 肝毒性

2.1.1 肝毒性实验数据

181个化学成分中,22个(12.1%)具有基础毒性实验数据,其中1 个化学成分(薄荷醇)明确无毒性,1 个化学成分(麝香草酚)有肝脏保护作用,20个化学成分具有肝毒性。文献报道的肝毒性以大鼠的长期毒性实验数据为主,给药周期均较长,最短30 天,最长达103 周,因此试验结果具有重要的参考意义,主要毒性反应为引起动物肝脏重量增加,其中5 个化学成分的肝毒性剂量小于100 mg·kg-1,包括甲基丁香酚、香荆芥酚、柠檬烯、草蒿脑、左旋香芹酮,其中甲基丁香酚毒性最强,剂量为30 mg/kg/d,相当于人体等效剂量为300 mg/天,甲基丁香酚在细辛中的含量最高(1%),2015 版药典中细辛的用量为1-3 g,按此剂量用药,甲基丁香酚的摄入量可达30 mg/天,安全范围可接受。对于含此类成分的药材,需加强药学研究,测定毒性成分的含量,确保用药安全剂量,并在临床应用中观察不良反应。15个化合物的毒性剂量大于100 mg·kg-1,包括α-蒎烯[37]、薄荷酮[38]、庚醛、香叶烯、异薄荷酮、(E)-香叶醇、左旋乙酸冰片酯、正二十烷、芳樟醇、α-细辛醚、桉叶油素(桉树脑)、(Z)-柠檬醛、乙酸橙花酯、乙酸香叶酯和香叶醛,多种药材中均含这些成分。此类成分虽有毒性,但安全范围较宽,临床应用时应注意用药周期及给药剂量,以保障用药安全。

2.1.2 预测研究肝毒性结果

QSAR 研究结果表明(表 2),有63 个化学成分具有肝毒性,占全部化学成分的34.8%。醛类化合物虽然较少,但80%成分(12 个)具有肝毒性,包括:3,4-二甲基-3-环己烯甲醛、左旋紫苏醛、1-甲基-3-环己烯-1-吡咯甲醛、香茅醛、(E)-柠檬醛、2-癸烯醛、2,4-十二碳二烯醛、桂皮醛、2,4-癸二烯醛、4,4-二甲基-5-壬烯醛、(Z)-柠檬醛和香叶醛;其次烯类和酮类化合物发生肝毒性的比率相对较高,分别为59%和55%;酯类、醇类和烷类毒性发生率较低;酚类、醚类和酸类物质基本无肝毒性。

表2 挥发油类主要化学成分肝毒性预测结果

2.1.3 肝毒性综合分析

综合分析表明,181个主要成分中,77个化学成分有肝毒性(42%),其中醛类发生率高达87%,烯类、酮类化合物发生肝毒性的比率超过60%。文献报道有肝毒性,QSAR 预测也有肝毒性的化合物共6 个,分别是α-蒎烯、乙酸橙花酯、乙酸香叶酯、左旋香芹酮、(Z)-柠檬醛、香叶醛。此结果表明,挥发油类成分长期应用具有肝毒性风险,其中醛类成分的风险最高,其次是烯类和酮类,对含有此类成分的药材应加强质量研究,可根据此类成分在药材中的含量制定质量控制指标,确保临床用药安全。

2.2 致突变性

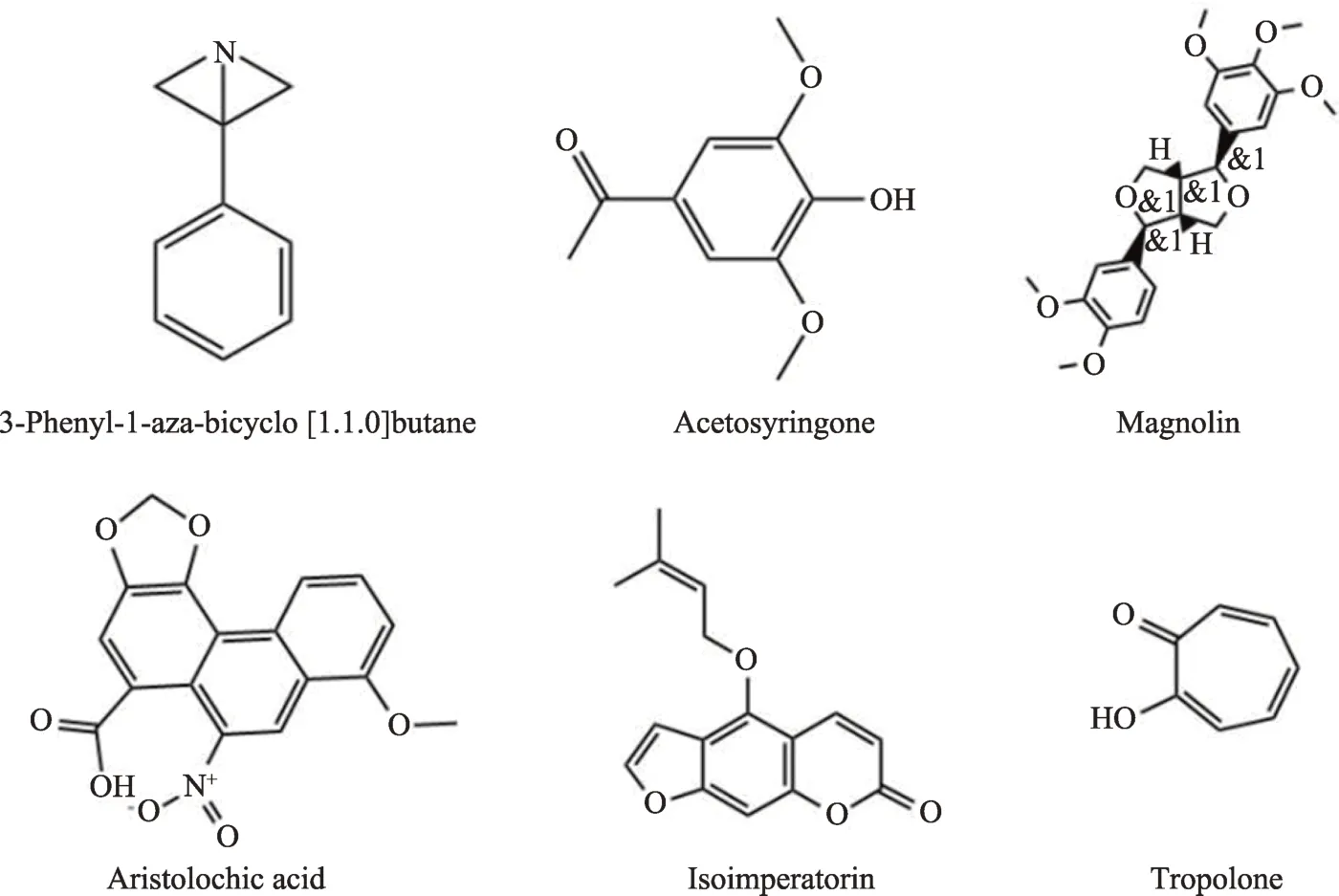

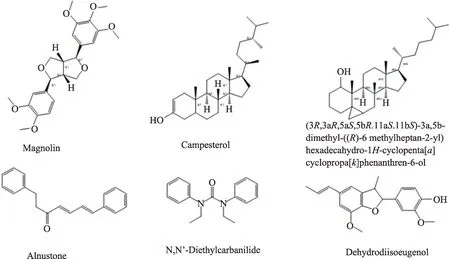

软件主要是对Ames 试验(10 株沙门氏菌)进行预测分析(表3),发现有6种成分提示有致突变性,包括,3-苯基-1-乙酰唑胺-二环[1.1.0]丁烷、乙酰丁香酮、木兰脂素、2,3-二甲基-3-已醇、异欧前胡素和托酚酮,分别为柴胡、艾叶、吴茱萸、花椒、辛夷、阿魏、羌活和没药挥发油的主要化学成分。化学结构式见图1,这6种成分结构差异较大,无明显共性结构,提示此类物质致突变性无明显的规律可寻。有文献报道[46],甲基丁香酚体外Ames 试验证明无致突变作用,但动物实验发现有致癌性,认为甲基丁香酚是一种人类致癌物。经检索危险物质数据库(HSDB)等专业网站发现,有11 个成分已有实验表明无遗传毒性,包括乙酸香叶酯、香茅醛、(Z)-柠檬醛、庚醛、香叶烯、草蒿脑、乙酸橙花酯、香叶醛、柠檬烯、芳樟醇、麝香草酚(百里酚)。

表3 挥发油类主要化学成分致突变性预测结果

图1 致突变性挥发油类化学成分结构式

结果表明,挥发油类成分遗传毒性研究较少,仅有6%的化学成分有实验报道,但因遗传毒性是毒理学的重要指标,因此后期应加强实验验证研究,特别是预测结果为阳性的6 个成分,针对含此类成分含量较高的药材进行开发时应加强质量控制,并进行相关毒理学实验研究。

2.3 心脏毒性

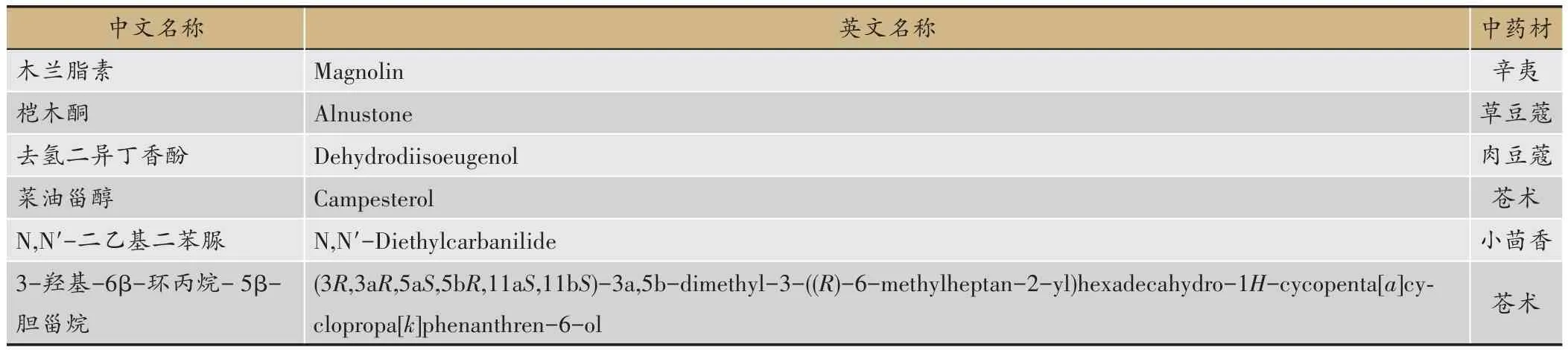

预测软件以化学成分对hERG 编码的钾离子通道结合力作为评价指标,对hERG 钾通道的抑制作用可引发致命性心律失常,因此含此类成分的药物有心脏毒性风险。研究发现,共有6 个化学成分显示hERG阳性(表4),包括:木兰脂素、桤木酮、去氢二异丁香酚、菜油甾醇、N,N'-二乙基二苯脲和3-羟基-6β-环丙烷-5β-胆甾烷,分别为辛夷、草豆蔻、肉豆蔻、苍术和小茴香挥发油类的主要化学成分,化学结构式见图2。

2.4 CYP450酶抑制

本研究中探讨了化学成分对5 种CYP450 酶的抑制作用(表5),结果表明,挥发油类化学成分对CYP2C9 酶抑制作用最明显,有58%的化学成分对其有抑制作用,除酸类化学成分外,各类成分均有抑制作用;36.5%的化学成分对CYP2C19 酶有抑制作用,其中醛类、烯类、酮类和醇类作用明显;对CYP3A4 酶有抑制作用的化学成分较少,包括少量的酯类、烷类和酚类化学成分。酸类物质抑制作用较为集中,只对CYP2C9酶有抑制作用。

表4 挥发油类主要化学成分心脏毒性预测结果

图2 心脏毒性挥发油类化学成分结构式

表5 不同类别化学成分对5种CYP酶的抑制作用

总体分析,中药挥发油类成分对肝药酶有一定的抑制作用,主要是对CYP2C9 酶和CYP2C19 酶有抑制作用的成分较多,但对活性最强的CYP3A4 酶有影响的成分较少。CYP2C9 酶和CYP2C19 酶分别参与了16%和2%临床常用药物的代谢[15],主导部分心血管、抗精神病及抗凝血等药物的体内代谢,因此与这些药物同时应用时有可能增加临床风险,应重点关注。

3 讨论

在肝毒性研究中发现,预测研究结果与已有毒性实验结果之间存在差异,可能与观察指标不同有关。已有的实验数据表明,挥发油类成分在动物体内大剂量、长期内用时可造成以肝脏重量升高为主的毒性反应,而预测学研究以转氨酶的变化为主要指标。挥发油类部分成分虽有肝毒性风险,推测毒性多在大剂量、长期内服时发生,大部分药材在临床上可安全使用,对于毒性成分含量较高的中药材,在临床应用时重点关注药物在临床常用剂量下对转氨酶的影响,同时为保证临床用药安全,可制定质量标准监测毒性成分含量并控制使用剂量。

预测结果表明少量的化学成分具有致突变性,此类成分虽然数量较少,但其毒性风险较高,在多种药材中均含有此类成分,如甲基丁香酚是细辛[47]和石菖蒲[48]挥发油的主要成分之一;木兰脂素是辛夷[49]挥发油的主要成分之一,因此建议对含有此类成分药中药进行新药开发时应开展详细的临床前遗传毒性评价研究。

通过QSAR 预测研究,可以实现对多种成分多方面安全性的定性分析,可为后期实验研究提供重要依据,不足之处是无法与用药剂量相结合实现对用药安全性的快速判断。本研究中结合已有实验数据、预测结果及药典规定的用法用量,实现了对肝毒性的预测分析,对于致突变性及心脏毒性还需积累实验数据,才能得出更加准确的结论。

本研究采用QSAR 预测与文献报道相结合的方法,对181 个挥发油类化学成分的肝功毒性、心脏毒性、遗传毒性及对肝药酶活性的影响等进行了系统的研究与分析,结果表明,挥发类成分安全性较好,以醛类成分为代表的少部分化学成分肝毒性发生率较高,主要的毒性表现是转氨酶升高;极少量化成分可能具有心脏毒性或遗传毒性;除部分化学成分对参与体内其它药物代谢相对较少的CYP2C9酶和CYP2C19酶有抑制作用外,仅少数化学成分对最重要的CYP3A4 酶有抑制作用。