房产、社会保障与中国城镇居民家庭的风险金融投资

2020-04-10何晓斌徐旻霞郑路

何晓斌 徐旻霞 郑路

摘要:文章通过对CGSS2015数据的实证分析发现,中国城镇居民的风险金融投资参与受客观经济和主观心理因素的共同影响:(1)拥有房产和参与社会保障都能显著提高中国城镇居民的主观幸福感,降低其相对剥夺感,进而提高其风险金融投资参与度;(2)房产对于城镇居民风险金融投资参与的影响力不低于社会保障,房产不仅具有经济意义,更是起心理保障作用的“定心丸”;(3)主观幸福感和相对剥夺感在房产、社会保障和居民风险金融投资的关系中起着部分中介作用。文章综合考察了宏观与微观、客观与主观因素对居民风险金融投资的影响,并通过中介检验模型指出了这一影响的社会心理路径。文章着重探讨了房产在财富价值作用之外的社会心理作用,即对积极社会心理的促进作用,也证实,居民在进行投资决策时,不单纯理性考虑经济利益,个体感受及主观认知也都会对投资行为产生影响,不容忽视。

关键词:房产;社会保障;风险金融投资;主观幸福感;相对剥夺感

中图分类号:F830.4 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2020)01-0098-012

一、引 言

近年来,随着我国市场经济体制改革的深化和发展,我国城镇居民收入水平得到显著提高,家庭财富逐步增加,实现财富的保值和增值成为家庭财富管理的一个重要目标。与此同时,我国资本市场也在不断改革和完善,金融工具不断创新,金融市场逐步开放,债券、股票、基金等风险金融产品日新月异,成为家庭财富保值增值的重要渠道,也深刻影响着我国金融市场的进步和经济发展的进程。传统以理性人、完全市场和标准偏好为基础的资产选择理论通常假设家庭会根据风险差异配置金融资产。[1]然而实证研究却发现,我国家庭金融市场存在着风险投资参与度低、风险金融资产比重低、金融资产结构配置单一、城乡风险资产选择严重失衡等多种问题。[2]因此,对我国金融市场来说,何种因素会影响居民家庭风险金融投资选择、如何提高家庭的风险金融投资参与度,成为一个日益重要的问题。

家庭金融资产配置行为的理论和实证研究一直是过去半个世纪来国外学者关注的焦点领域。[3]近年来,国内诸多学者也积极参与了讨论和研究,主要发现集中于影响家庭风险金融投资的个人特征和客观经济因素,如年龄、教育水平、家庭财富收入[4]、房产[5]、生命周期[6]、健康状况[7]、金融知识[8]、户籍身份[9]、宗教信仰[10]和婚姻状况[11]等,并达成了一定共识。社会资本和社会互动将个体的行为与宏观社会结构联系起来,也被证实会影响居民的投资选择。[12]也有部分学者关注到主观社会心理层面,居民风险偏好[13]、幸福感[14]和生活满意度[15]的影响,但研究相对较少,讨论不够充分。而且,上述这些研究大都是单一维度的论述分析,没有将宏观与微观、客观与主观的跨层次因素综合起来考察其对居民投资行为的影响。

社会保障作为一种国民收入再分配形式,是保障国民生活和社会稳定的重要体系。[16]在做出资产配置决策时,投资者不仅受到金融风险的影响,还要受到年龄差异导致的期限风险、房地产风险、健康风险和劳动收入风险[17]等其他背景因素的影响,统称为背景风险[18]。学界普遍承认,在个人生命周期中,社会保障可以通过影响劳动收入风险和健康风险而降低个人的背景风险,进而影响其投资行为,同时也能为个人提供重要的社会安全感和幸福感。[19]而住房作为居民不可或缺的生存基础和物质条件,历来在各国都具有重要的社会经济地位。在我国,房产所有权与户籍、教育、婚姻、养老等问题紧密相连,其重要性尤为突出。自有房产是绝大多数家庭追求的目标,也具有极强的生活保障和心理保障意义。但现有研究在解释社会保障对居民投资行为的影响路径时,过度聚焦于其降低背景风险的作用[20],而忽略了心理保障作用;在已有的关于房产对居民风险金融投资影响的研究中,学者们也一致将房产看作物质财富来源,就房产对家庭风险金融投资究竟具有“挤出效应”[21]还是“互补效应”[22]展开热烈讨论,研究维度单一,没有充分意识到房产对于家庭金融资产配置的重要性及其影响的复杂性,并且同样忽略了其社会心理层面的影响路径。

既然社会保障和房产在为居民提供经济保障和风险保障的同时,也有一定的心理保障作用,那么,这种保障是通过何种心理因素进行的呢?行为金融学理论强调,个体主观上对幸福的感知反映出他们对自身生活状态、情绪状态和生活满意度的关注,是对生存质量的一种综合评价;在社会学的视野和范畴里,相对剥夺感是一种普遍的社会心理状态,指个体将自己的利益、地位和收入等与特定对象进行比较后,主观上产生的不公平感。包括房产在内的家庭财富和金融产品投资不但影响着居民家庭的生存质量,往往也在社会互动中成为人们收入与地位的象征,与人们生活的安定程度和满意程度息息相关。所以我们可以推论,主观幸福程度和相对剥夺感作为居民主观生活态度的持续性的综合反映指标,会对居民的投资决策產生重要影响。[14]那么,在社会保障、房产、主观幸福感和相对剥夺感之间,存在着怎样的因果作用机制?这多种因素相结合,又会如何塑造居民的风险金融投资选择?为回答这些问题,本研究采用中国综合社会调查(CGSS)2015年数据,深入分析社会保障和房产所有权对中国城镇居民家庭风险金融投资行为的影响,以及主观幸福感和相对剥夺感这两种社会心理因素在其中的影响方式和作用机制。本文着重研究影响投资行为的社会心理因素,同时,还特意考察房产对于投资行为的影响。由于房产的重要性和特殊性,它对于我国居民风险金融投资的影响必定是复杂的,是多方面和多角度的。区别于以往把房产看作物质财富来源,本文着重探讨房产财富价值作用之外的社会心理作用,即房产对于积极社会心理的促进作用。

二、理论基础与研究假设

(一)房产和社会保障对投资行为的影响

1. 社会保障与风险金融投资

国外学者较早关注到社会保障对家庭金融投资组合的影响,他们通过实证数据分析进行了验证,并主要聚焦于社会保障中的社会保险。[23]社会保障一开始被当作解释家庭金融投资行为的诸多影响因素之一。Kimball(1993)指出,在适当的范围内,劳动收入的累进税或是比例税可以一定程度上增加居民对风险金融资产的投资,因为它可以降低居民的劳动收入风险,进而减小其未来收入的不确定性,起到类似于社会保险的作用。[24]此后,相继有研究开始专门探讨社会保险对金融投资行为多方面的影响效力和作用机制,徐华等(2014)根据背景风险和社会保险的关系,将它们大体归类为两种。[23]

首先,社会保障体系可以通过提供补偿和减缓不确定性冲击而极大地削弱居民家庭的背景风险,进而影响其投资组合决策,这种影响的效力又会因社会保险范围、结构和保障程度的不同而产生差异。Gormley(2010)等首先对该问题进行了系统地研究,认为社会保障可以显著地提高居民的股市参与率[25];Atella(2012)等的研究结果表明,在没有公共健康服务的国家,由于缺少对健康风险的规避渠道,居民总的背景风险大大提升,进而降低了其参与风险金融投资市场的积极性[20];Goldman和Maestas(2013)的研究结果也证实了社会保障体系在降低背景风险中的重要作用,它们通过对1998和2000两年的HRS调查数据进行考察,发现家庭参与风险金融投资的概率和它们的社会保障水平之间具有显著的相关关系。[26]同时,也有少部分学者认为社会保障体系本身会由于其波动性而创造出背景风险,迫使家庭调整它们的金融资产投资组合。[23]Delavande和Rohwedder(2011)的研究也表明,居民对未来社会保障收益的不确定性感受越强,他们拥有股票资产的比率越低。[27]

国内对这一问题的研究较少,但近年来有发展的趋势。何兴强等(2009)基于9个城市的问卷调查数据的实证研究表明,参与社会医疗保险或是购买了商业医疗保险的居民家庭会有更加高的比率参与风险金融投资。[28]林靖等(2017)通过两期家庭最优决策模型发现,参与了社会保险的家庭在风险资产投资中的广度和深度都强,而且这一正向影响对于风险承受能力更强、未来不确定性更大的家庭更为显著。[29]宗庆庆(2015)[30]、吴洪(2017)[31]等也都得出了相类似的结论。基于上述基础,本研究提出以下假设:

假设1.1 参与了社会保障的居民家庭更有可能参与风险金融投资。

2. 房产与风险金融投资

对于绝大多数家庭来说,房产是家庭中最重要的资产,在总资产中占有相当大的比重。房产对家庭股市参与的影响是复杂的。首先,大多数的研究表明,房产对风险性金融投资有排挤效应。[32]Flavin和Yamashita(2002)指出,过度投资房产会导致家庭对风险性金融资产的需求降低。[21]Kullmann和Siegel(2005)的研究结果也表明,房产占用投资者大量资金后,用于其他投资的资金将很少,房产价值波动越大,股市参与概率及参与程度越低[22];Cocco(2005)的研究进一步表明,房产的挤出效应对于较年轻和贫穷的家庭来说更为明显。[5]这一观点也得到国内诸多学者的支持:吴卫星等(2007)的实证研究结果表明,居民房产投资与股票市场参与呈现出显著的负相关关系[33];何兴强、史卫和周开国(2009)的研究也发现,房产投资对股票市场参与具有替代性,居民在房产中的投资会显著降低其参与风险性金融资产投资的概率,并且这一影响还与家庭户主的风险规避程度相关[28];张玲(2018)的最新研究进一步证实,因为金融投资和住房购置都是依靠家庭储蓄来进行的,所以在储蓄一定的情况下,家庭住房所有权和金融资产间有着互斥关系,即房产的“挤出效应”。[34]

但另一方面,也有学者通过住房所有权的视角来考察房产对家庭股票投资的作用,发现在不同的国家里,房产都正向促进着居民的股票市场参与。在美国,相较租房的家庭,拥有住房的家庭更倾向于进行股票投资[22];Iwaisako(2009)通过对日本家庭财产配置的分析发现,股票持有与家庭住房权属的选择紧密相关,拥有住房所有权会显著地提高家庭在股市中的参与以及持股的比例[35];Cardak和Wilkins(2009)对澳大利亚家庭的研究表明,由于抵押信贷市场竞争激烈,拥有住房所有权的家庭更易获得便宜的贷款来进行其他风险金融投资[36];史代敏等人(2005)的研究表明,相比于拥有住房的家庭,中国租房的家庭对未来预期的不确定性更大,其参与风险金融投资的比例也相应更低。[37]在这样的解释框架里,住房所有权和风险性金融资产之间是互补的关系,由于房产一般具有稳定增值性,拥有住房所有权的居民家庭可能会增加对风险资产的需求。[38]吴卫星等(2011)釆用我国城市投资者行为调查数据进行实证分析,结果表明拥有住房能促进我国居民的股市参与,且房产投资与持股比例之间呈“U”型关系。[39]随着最近20年城市房地产市场的迅猛发展,以及城市房价,特别是大城市房价的成倍增长,拥有住房对于中国财富分配差距的重要性日益体现出来[40],它反映着社會的贫富分化,逐渐成为判定社会经济地位最直接的和重要的指标[41],具有地位符号和象征的含义。[42]张海东(2017)等的最新研究表明,住房与城镇居民的阶层认同显著相关,拥有房产、房产市值较高的城镇居民,更倾向于认为自己处于较高的社会阶层。[43]而在财富意义之外,在我国特殊的文化制度环境下,房产还有更深层次的意义。一方面,在中国传统文化价值体系里,“安土重迁”和“居有其所”的思想观念根深蒂固,购置房产、“安定下来”,是大多数居民的奋斗目标[44];另一方面,我国的房产与户籍、婚姻、教育、养老等问题紧密相关,为居民提供着舒适、安全和自主等财富经济之外的价值,在我国居民家庭中扮演着类似于生活保障和心理保障的角色。[45]对我国居民而言,有房产和没有房产之间即天差地别,而房产数量的多少则相对影响较小。[46]房产这种直接的、现实的保障作用,甚至可能高于通过降低背景风险而间接产生作用的社会保障。因而本研究提出以下假设:

本研究的中介变量有两个:

第一个是中国城镇居民的主观幸福感,根据CGSS2015问卷中的问题“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”,将“比较幸福”和“非常幸福”编码为“1(幸福)”,将“非常不幸福”、“比较不幸福”和“说不上幸福不幸福”编码为“0(一般或不幸福)”;第二个是中国城镇居民的相对剥夺感,本研究主要讨论横向相对剥夺感,用居民主观感受到的与同龄人经济社会地位的差距来衡量。根据CGSS2015问卷中的问题“与同龄人相比,您认为您本人的社会经济地位是:较高、差不多、较低”,将“较低”编码为“1(相对剥夺感较高)”,将“差不多”和“较高”编码为“0(相对剥夺感一般或较低)”。

控制变量:

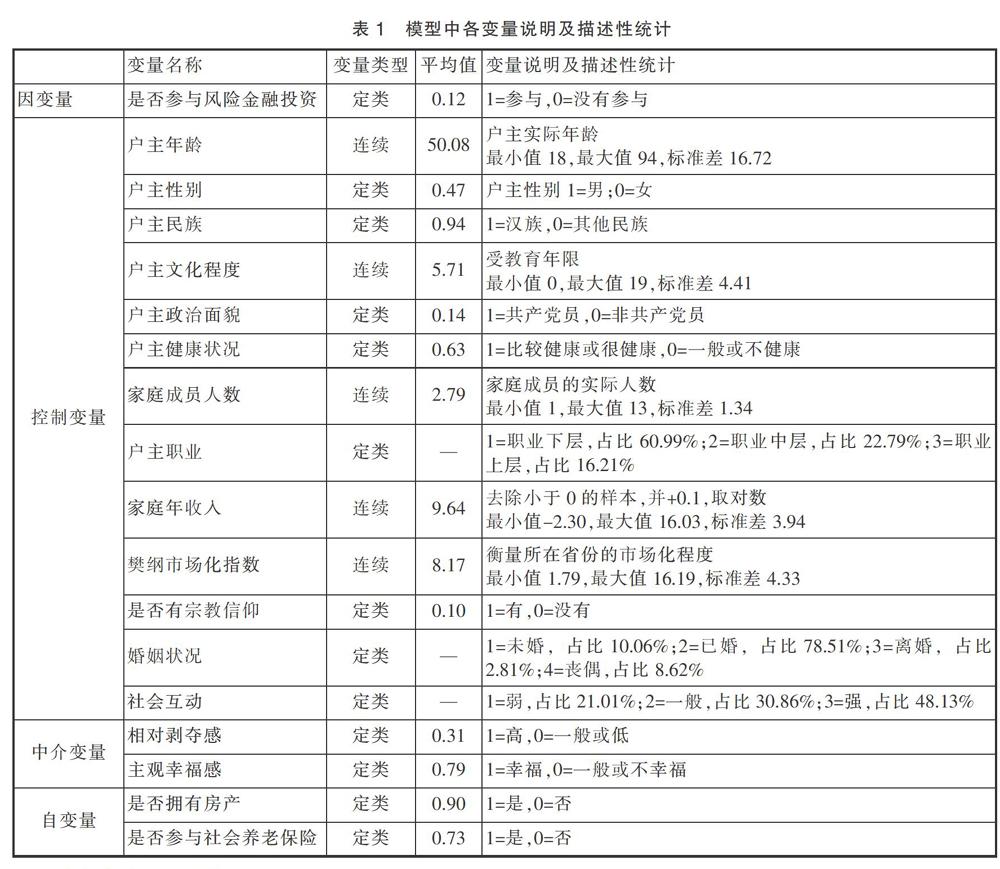

根据前人对中国城镇居民家庭投资理财结构的影响因素分析结果,本研究设置了家庭成员个数、户主年龄、户主性别、户主职业、户主民族、户主文化教育程度、户主健康状况、户主婚姻状况、户主宗教信仰、户主政治面貌、家庭收入、社会互动程度和所在省份经济市场化指数这十三个控制变量。其中,户主职业参考李强(2015)等的做法,将职业转换为“标准国际职业社会经济地位指数(ISEI)”。这一指数采用了国际标准化职业分类体系,能够较为客观地反映个体的职业社会经济地位,具有国际代表性和权威性。然后再进一步根据ISEI数值对职业进行划分:ISEI數值40及以下为职业下层,编码为“0”,ISEI数值41~60为职业中层,编码为“1”,ISEI数值为60以上为职业上层,编码为“0”。社会互动则根据CGSS2015问卷中的问题“您和邻居,街坊/同村其他居民互相之间的熟悉程度是怎样的?”将“非常不熟悉”和“不太熟悉”编码为“1(社会互动较弱)”,“一般”编码为“2(一般)”,“比较熟悉”和“非常熟悉”编码为“3(社会互动较强)”。模型中各变量的具体说明及描述性统计见表1。

由表1可知,约有12%的我国城镇居民家庭参与了风险金融投资,说明我国城镇居民家庭对于金融投资的态度更倾向于保守,偏好现金、储蓄等低风险、高流动性的资产,而对价值波动较大、风险和进入门槛较高的股票债券、期货及外币资产投资热情较低。而另一方面,我国绝大多数(90%)的城镇居民家庭都拥有自有房产,可见房产在我国绝大部分城镇居民家庭财富和资产配置中占有很大的比重。由于近年来我国社会保障体系不断健全和完善,覆盖面扩大,分析表明,73%的城镇居民参与了社会养老保险。而在家庭的主观态度上,城镇居民幸福感指标的平均值为0.79,相对剥夺感指标的平均值为0.31,表明我国居民的幸福满意程度总体来说较高,相对剥夺感总体而言较低,这可能与近年来居民物质生活越来越丰富、社会环境稳定、惠民政策实施等一系列因素有关。

(三)统计模型

由于我国幅员辽阔、地区差异大,我国城镇居民家庭所处省份的经济发展水平和思想文化观念很不相同,会对各地居民的投资态度和投资行为产生深刻影响,而且居民是否参与风险金融投资为定类变量。因此,本研究采用两层随机截距逻辑斯特模型,纳入家庭和省份两层变量,探究社会保障和房产对中国城镇居民家庭风险金融投资选择的影响,以及主观幸福感和相对剥夺感的中介作用。

其中,i代表水平一上的单位,即各省内的城镇居民个人/家庭;j表示水平二上的单位,即各个省份。yi j是城镇居民家庭的风险金融投资参与度(是否参与);Xij是自变量的观测值;Wj表示省份的特征变量如经济发展水平;β0 j和β1 j分别代表水平一单位的截距和斜率;γo0和γo1分别代表水平二单位的截距和斜率;μ0 j为水平二单位的残差,表示不同省份地区的随机效应; γ10表示自变量的固定效应;εij为总模型残差,表示未解释方差总量。

然后,本研究采用因果步骤法来探索相对剥夺感和主观幸福感在房产、社会保障和中国城镇居民风险金融投资参与之间的中介作用,并在此基础上通过sobel检验法进行二次检验;最后,进一步利用KHB检测法考察本研究里中介效应的贡献度。

四、研究结果

(一)相关性分析

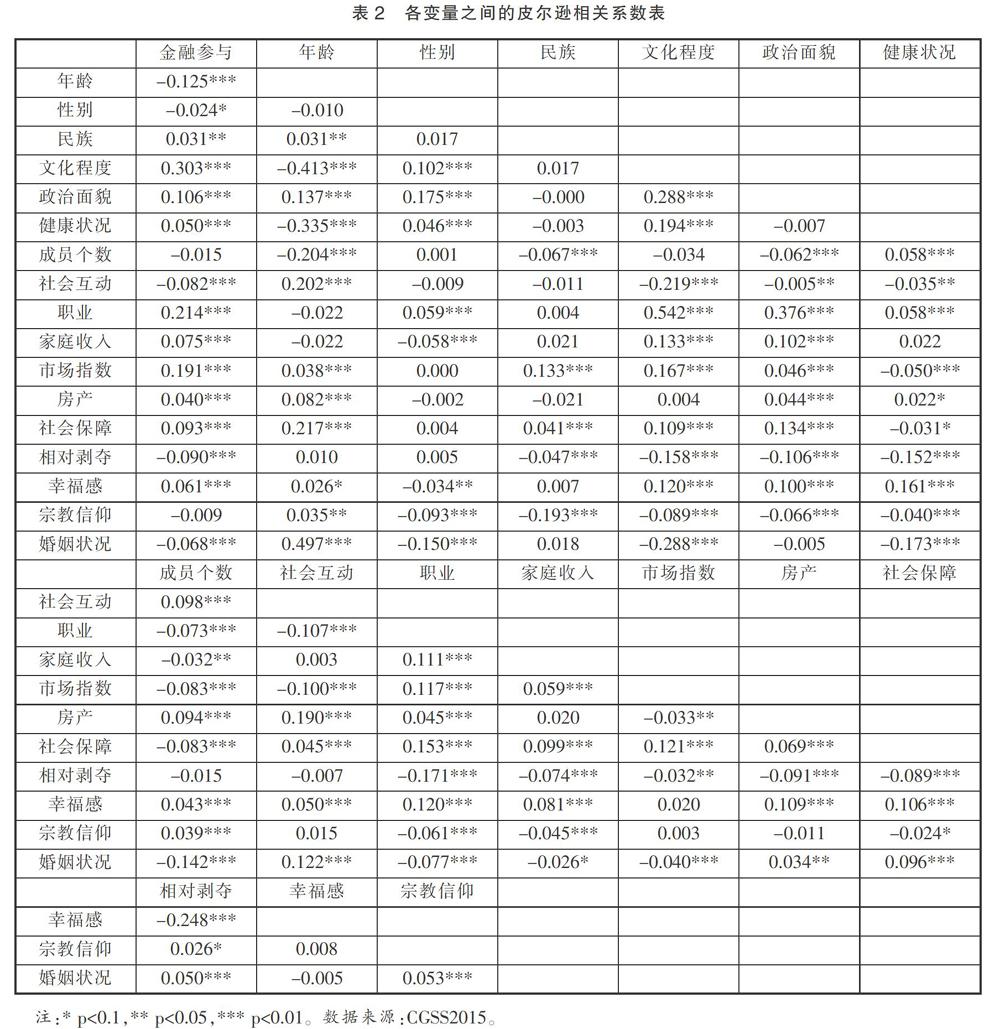

表2报告了变量之间的一些相关关系。房产(ρ=0.040,p<0.01)、社会保障(ρ=0.093,p<0.01)和主观幸福感(ρ=0.061,p<0.01)都与中国城镇居民风险金融投资参与存在显著正相关关系,而相对剥夺感则与中国城镇居民风险金融投资参与呈显著负相关(ρ=-0.090,p<0.01),初步验证了本研究所提出的一些假设。自变量之间的相关系数都不大,在后续的回归分析中不会出现严重的多重共线性问题。

然而,相关性分析只是展现出两个变量之间的线性关系,没有体现在其他变量保持不变的情况下,房产、社会保障、主观幸福感和相对剥夺感对于因变量的净影响。因此,需要通过多元回归分析来进一步考察。

(二)两层随机截距逻辑斯特回归结果分析

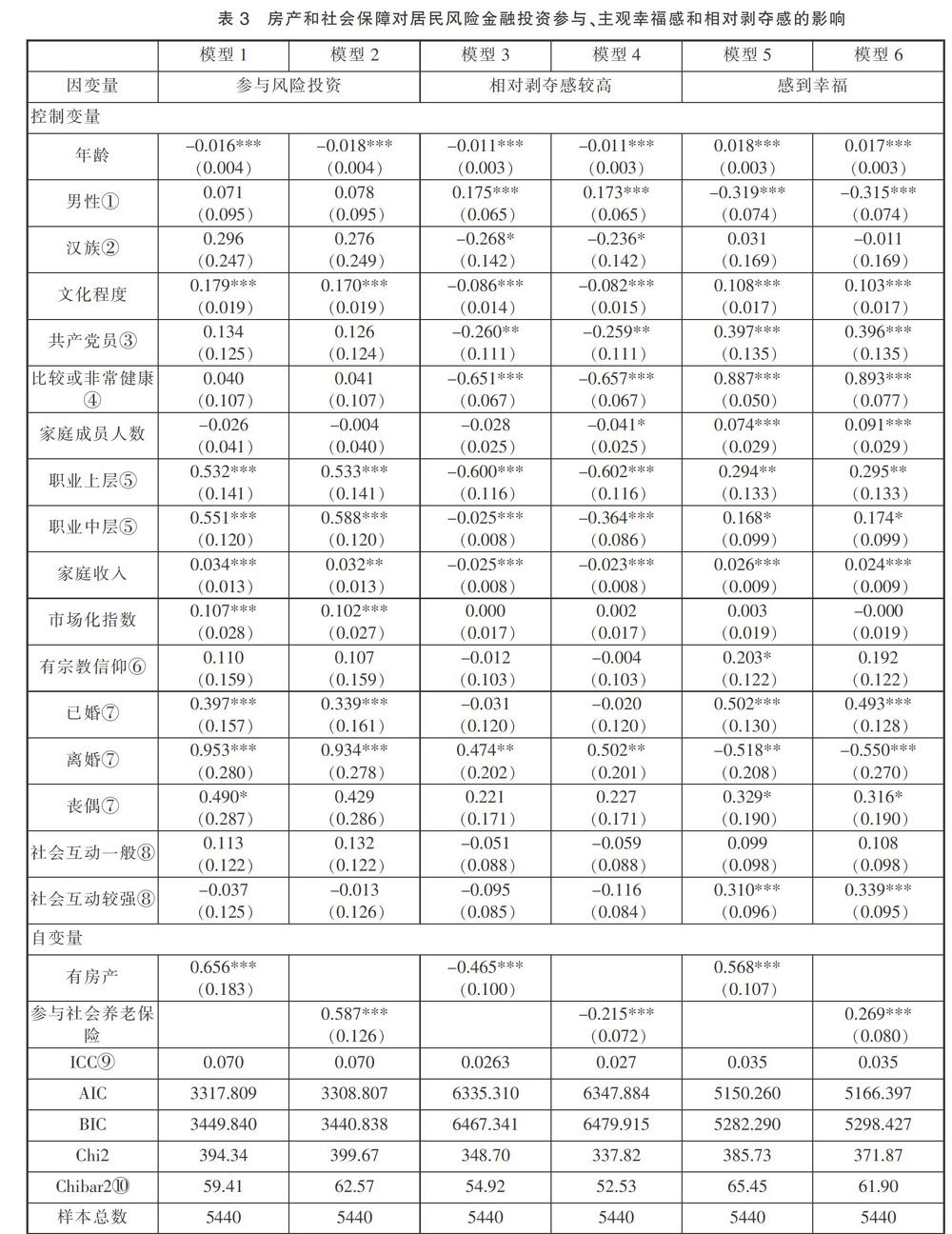

表3汇报了房产和社会保障对城镇居民风险金融投资参与、主观幸福感和相对剥夺感的影响的回归分析结果。可以看到,拥有房产和参与社会养老保险会显著提高我国城镇居民的风险金融投资参与度(ρ分别为0.656和0.587,p<0.01),这验证了假设1.1和假设1.2。同时,拥有房产的回归系数的绝对值大于参与社会养老保险的回归系数的绝对值,这也部分支持了本研究提出的假设1.3,即从系数绝对值来看,拥有房产对居民风险金融投资参与的促进作用高于社会保障。然而模型2的拟合优度(chi2值,AIC,BIC)稍微好于模型1,但比较接近。因此我们认为,拥有房产对于风险金融参与的促进作用与社会保障的作用至少不相上下。由模型3至模型6的结果可以看到,拥有房产和参加社会保障都可以显著提高居民的主观幸福感,降低居民的相对剥夺感,假设2.1和假设2.2得到验证。并且,拥有房产的回归系数的绝对值都明显地高于参与社会保障(拥有房产的系数绝对值分别为0.465和0.568;参与社会保障的系数绝对值分别为0.215和0.269)。从chi2值,AIC,BIC的变化也可以得出,模型3的拟合优度好于模型4,模型5的拟合优度好于模型6,这证实了假设2.3,即房产对主观幸福感的促进作用以及对相对剥夺感的削弱作用均高于社会保障。房产在中国城镇居民家庭中不单纯具有财富上的意义,更重要的是起着“定心丸”的作用,能为家庭提供牢固的心理安全保障。因此,购置房产成为居民进行资产配置时的首要选择,拥有房产能让居民在很大程度上解除“后顾之忧”,提升居民的主观幸福感和生活满意度,降低居民的相对剥夺感,也让居民能够放心地进行其他类型的投资。这种心理上的直接保障作用甚至会高于社会保障通过降低背景风险而起到的间接保障作用。模型1到模型6,组内相关系数ICC值均大于0.01,说明各省之间存在一定差异,同时,Chibar2值均大于50且检验都很显著,说明两层逻辑斯特模型明显优于一般逻辑斯特模型,有必要采用多水平回归模型进行分析。

(三)Sobel中介效应检验及KHB检测

中介效应的检验方法主要有因果步骤法和系数乘积法两类,但因果步骤法的统计功效较低,虽然被广泛使用,但自问世以来也一直饱受争議。Mackinnon(2002)的模拟研究发现,系数乘积法的统计功效优于因果步骤法,因此逐渐得到众多研究者的青睐。系数乘积法其中的一类就是基于中介效应的抽样分布为正态分布的Sobel检验法。本研究采用Sobel检验来二次验证主观幸福感和相对剥夺感对房产、社会保障和中国城镇居民风险金融投资参与之间的关系的中介作用,在此基础上进一步通过KHB检测方法来探究中介效应的信度和效度。表4报告了Sobel中介效应检验的结果。

由表4的结果可以看出,首先,主观幸福感和居民的风险金融投资参与呈现显著的正相关(系数分别为0.320和0.291,p<0.05),幸福感高的居民越有可能参与风险金融产品的投资;而相对剥夺感则对居民的风险金融投资参与度产生了显著的负向影响,相对剥夺感高会抑制居民在风险金融产品投资中的参与(系数分别为-0.356和-0.343,p<0.01),这也说明社会心理因素在居民的风险金融投资决策中扮演着十分重要的角色。居民在进行资产配置和投资选择时,不单理性地考虑经济条件和利益,个体感受、主观认知以及情感财富也都会对投资行为产生影响。其次,在中介效应方面,在加入了主观幸福感和相对剥夺感这两个中介变量之后,房产和社会保障对居民风险金融投资的影响依然显著,但是相关系数的绝对值均有所下降,按照因果步骤法的检验逻辑,说明存在着部分中介作用。我们又进一步进行了Sobel检验。结果表明,相对剥夺感对房产和居民风险金融投资的关系、社会保障和居民风险金融投资的关系都有着显著的中介作用(p<0.05),这一结果支持了假设3.1和假设3.2。与此同时,主观幸福感对房产和居民风险金融投资的关系、社会保障和居民风险金融投资的关系也有着显著的中介作用(p<0.05),假设3.3和假设3.4也成立。我们可以尝试解释为,拥有房产和参与社会养老保险都能够显著降低居民的相对剥夺感,削弱主观层面上的贫富差距感受,提高中国城镇居民生活幸福感和满意度,进而增加居民的投资信心和投资兴趣,参与风险金融产品的投资。

表5报告了KHB中介效应检测结果。主观幸福感和相对剥夺感在房产、社会保障和中国城镇居民家庭风险金融投资参与中间发挥了一定的中介作用:拥有房产对中国城镇居民家庭风险金融投资参与的总体影响有3.84%是通过提高居民主观幸福感来实现的,有5.35%是通过降低居民的相对剥夺感来实现的,主观幸福感和相对剥夺感这两种社会心理因素一共解释了房产对中国城镇居民家庭风险金融投资参与的总体影响中的约8%;参与社会养老保险对中国城镇居民家庭风险金融投资参与的总体影响有2.45%是通过提升居民主观幸福感来实现的,有2.92%是通过降低居民的相对剥夺感来实现的,主观幸福感和相对剥夺感这两种社会心理因素一共解释了社会保障对中国城镇居民家庭风险金融投资参与的总体影响中的约5%。这再次证实了本文的研究假设,同时也凸显出社会心理因素在影响中国城镇居民风险金融投资参与中的作用。

五、结论与讨论

随着我国经济水平的日益提升以及市场开放程度的不断扩大,风险金融投资也逐步发展,进入广大居民家庭之中,深刻影响着我国金融市场的进步和经济发展的进程,影响居民家庭风险金融投资选择的种种因素也因而受到市场和学界的高度关注。在传统视域范围内,家庭的人口统计学特征如户主年龄、性别、职业、文化教育程度、政治面貌和婚姻状况等,以及家庭的经济条件如收入、信贷和总财富等对家庭金融行为的影响均受到高度关注,并在学界初步达成了一定的共识。相较而言,少有研究将宏观与微观、客观与主观的跨层次因素综合起来考察其对居民投资行为的影响,并且忽略了社会心理层面的作用机制。

本研究根据CGSS2015年数据,对5440个中国城镇居民家庭样本进行实证分析,深入探讨宏观层面的社会保障和微观视角下的自有房产对中国城镇居民家庭风险金融投资的影响,以及主观幸福感和相对剥夺感这两种社会心理因素在其中的影响方式和可能的中介机制。同时,本研究还特意考察房产在财富价值作用之外的社会心理作用,即房产对于积极心理的促进作用。实证结果显示,在控制家庭经济水平、人口统计学特征及地区经济文化差异等情况下:首先,拥有房产和参与社会保障都能够显著提高中国城镇居民家庭的风险金融投资参与度,并且,房产的正向促进作用不低于社会保障;其次,拥有房产和参与社会保障都能够显著提高中国城镇居民家庭的主观幸福感,降低其相对剥夺感;最后,提升主观幸福感、降低相对剥夺感,都能够增加城镇居民家庭在风险金融产品投资中的参与度,并且,主观幸福感和相对剥夺感在房产和居民风险金融投资的关系、社会保障和居民风险金融投资的关系中都起着显著的中介作用。

本研究的创新和贡献主要有三点:首先,本研究将宏观与微观、主观与客观的跨层次因素综合起来考察其对居民投资行为的影响,视角多元,解释力更强,提供了更多的实证分析证据;其次,本研究考察了社会心理因素如主观幸福感和相对剥夺感对居民风险金融投资行为的影响,弥补了对社会心理因素关注度的不足,并证实了二者在房产、社会保障和居民投资行为的关系之间的部分中介作用;最后,本研究重点探究了房产在财富价值作用之外的社会心理作用。研究结果表明,房产在中国城镇居民家庭中具有“定心丸”的作用。社会保障是社会的安全网和缓冲器,能有效降低个人生命周期中的背景风险;房产则与户籍、教育、婚姻和养老等重大现实问题紧密相连,对我国居民家庭来说,不仅具有经济上的意义,更起着直接的心理保障作用,其作用力甚至不低于社会保障通过降低背景风险而起到的间接保障作用。居民在进行资产配置和投资选择时,不单纯理性地考虑经济条件和利益,个体感受、主观认知以及情感财富也都会对投资行为产生影响,这些因素都不容忽视。本研究的一个重要启示就是要进一步完善房地产市场,不断完善住房公积金、经济适用房、廉租房、公共租赁房、二限房、货币补贴等住房保障政策,健全包括住房保障和各类社会保险在内的社会保障体系,提升居民的主观幸福感,降低居民的相对剥夺感,进而提高居民参与风险金融市场的积极性,从而激发金融市场的活力,推动金融行业的健康快速发展。

参考文献:

[1]路晓蒙,李阳,甘犁,王香.中国家庭金融投资组合的风险——过于保守还是过于冒进?[J].管理世界,2017,(12):92-108.

[2]甘犁、尹志超,賈男,等.中国金融调查报告[M].成都:西南财经大学出版社,2012.

[3]Campbell J Y .Household Finance[J].The Journal of Finance,2006,61(4):1553-1604.

[4]何秀红,戴光辉.收入和流动性风险约束下家庭金融资产选择的实证研究[J].南方经济,2007,(10):58-69.

[5]Cocco,J.F .Portfolio Choice in the Presence of Housing[J].Review of Financial Studies,2005,18(2):535-567.

[6]吴卫星,易尽然,郑建明.中国居民家庭投资结构:基于生命周期、财富和住房的实证分析[J].经济研究,2010,45(S1):72-82.

[7]Berkowitz M K ,Qiu J .A further Look at Household Portfolio Choice and Health Status[J].Journal of Banking & Finance,2006,30(4):1-28.

[8]尹志超,宋全云,吴雨.金融知识、投资经验与家庭资产选择[J].经济研究,2014,49(04):62-75.

[9]王慕文,卢二坡.户籍身份、社会资本与家庭金融投资——基于中介效应与交互效应的微观研究[J].南方金融,2017,(8):11-20.

[10]王宇,王士权,臧日宏,陈伟.宗教信仰会影响家庭金融投资行为吗?[J].金融理论与实践,2017,(07):57-63.

[11]廖婧琳.婚姻状况与居民金融投资偏好[J].南方金融,2017,(11):23-32.

[12]李涛,郭杰..社会互动与投资选择[J].经济研究,2006,(8):45-57.

[13]马莉莉,李泉.中国投资者的风险偏好[J].统计研究,2011,28(8):63-72.

[14]叶德珠,周丽燕.幸福感会影响家庭金融资产的选择吗?——基于中国家庭金融调查数据的实证分析[J].南方金融,2015,(2):24-32.

[15]张海洋,耿广杰.生活满意度与家庭金融资产选择[J].中央财经大学学报,2017,(03):48-58.

[16]郑功成.社会保障学:理念、制度、实践与思辨[M].北京:商务印书馆.2000,(9):12-15.

[17]蔡明超,杨玮沁.考虑背景风险的生命周期投资模型评述——兼论居民投资者风险教育[J].证券市场导报,2011,(3):50-56.

[18]Zeckhauser P R J.Proper Risk Aversion[J].Econometrica,1987,55(1):143-154.

[19]阳义南,章上峰.收入不公平感、社会保险与中国国民幸福[J].金融研究.2016,(8):34-51.

[20]Atella V,Brunetti M,Maestas N.Household Portfolio Choices,Health Status and Health Care Systems:A Cross-country Analysis based on SHARE[J].J Bank Financ,2012,36(5):1-35.

[21]Flavin M,Yamashita T.Owner-Occupied Housing and the Composition of the Household Portfolio[J].American Economic Review,2002,92(1):345-362.

[22]Kullmann C,Siegel S.Real Estate and its Role in Household Portfolio Choice[J].Social Science Electronic Publishing.

[23]徐华,徐斌.社会保险对家庭金融的影响研究综述[J].经济学家,2014,(11):91-99.

[24]Kimball M S.Standard Risk Aversion[J].Econometrica,1993,61(3):589-611.

[25]Gormley T A,Liu H,Zhou G.Limited Participation and Consumption-Saving Puzzles:A Simple Explanation and the Role of Insurance[J].Social Science Electronic Publishing,2010,96(2):331-344.

[26]Goldman D,Maestas N.Medical Expenditure Risk And Household Portfolio Choice[J].Journal of Applied Econometrics,2013,28.

[27]Delavande A,Rohwedder S.Individuals uncertainty about Future Social Security Benefits and Portfolio Choice[J].Journal of Applied Econometrics,2011,26(3):498-519.

[28]何兴强,史卫,周开国.背景风险与居民风险金融资产投资[J].经济研究.2009,(12):119—130.

[29]林靖,周铭山,董志勇.社会保险与家庭金融风险资产投资[J].管理科学学报,2017,20(2):94-107.

[30]宗庆庆,刘冲,周亚虹.社会养老保险与我国居民家庭风险金融资产投资——来自中国家庭金融调查(CHFS)的证据[J].金融研究,2015,(10):99-114.

[31]吴洪,徐斌,李洁.社会养老保险与家庭金融资产投资——基于家庭微观调查数据的实证分析[J].财经科学,2017,(4):39-51.

[32]张亚慧.住房对中国家庭股市参与的影响[D].西南财经大学,2013.

[33]吴卫星,齐天翔.流动性、生命周期与投资组合相异性——中国投资者行为调查实证分析[J].经济研究,2007,(2):97-110.

[34]张玲.居民资产配置中房产对金融资产的挤出效应研究[D].安徽财经大学,2018.

[35]Iwaisako T.Household Portfolios in Japan[J].Japan & the World Economy,2009,21(4):373-382.

[36]Cardak B A,Wilkins R.The Determinants of Household Risky Asset Holdings:Australian Evidence on Background Risk and other Factors[J].Journal of Banking & Finance,2009,33(5):850-860.

[37]史代敏,宋艳.居民家庭金融资产选择的实证研究[J].统计研究,2005,(10):43-49.

[38]张静.中国居民金融资产的总量及其结构分析[J].金融经济,2011,(6):57-58.

[39]吴卫星,钱锦晔.住房投資与家庭金融资产选择:基于中国居民家庭调查的实证分析[C].中国金融国际年会投稿论文,2011.

[40]Walder A G,He X.Public Housing into Private Assets:wealth creation in urban China[J].Social Science Research,2014,46(3):85-99.

[41]刘祖云,毛小平.中国城市住房分层:基于2010年广州市千户问卷调查[J].中国社会科学,2012(2):94-109,206-207.

[42]李强.转型时期城市“住房地位群体”[J].江苏社会科学,2009,(4):42-53.

[43]张海东,杨城晨.住房与城市居民的阶层认同——基于北京、上海、广州的研究[J].社会学研究,2017,32(05):39-63,243.

[44]卢楠,王毅杰.户籍、房产与生活质量——基于城—城流动人口与本地城市居民的比较[J].人口与经济,2018,(3):37-46.

[45]杨巧,陈诚,张可可.收入差距、住房状况与居民幸福感——基于CGSS2003和CGSS2013的实证[J].西北人口,2018,39(5):11-20,29.

[46]张翔,李伦一,柴程森,马双.住房增加幸福:是投资属性还是居住属性?[J].金融研究,2015,(10):17-31.

[47]蒲德祥,傅红春.经济学的重新解读:基于幸福经济学视角[J].经济学家,2013,(8):17-28.

[48]殷金朋,赵春玲,贾占标,倪志良.社会保障支出、地区差异与居民幸福感[J].经济评论,2016,(3):108-121.

[49]林江,周少君,魏万青.城市房价、住房产权与主观幸福感[J].财贸经济,2012,(5):114-120.

[50]李涛,史宇鹏,陈斌开.住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题[J].经济研究,2011,46(9):69-82+160.

[51]刘欣.相对剥夺地位与阶层认知[J].社会学研究,2002,(1):81-90.

[52]王思斌.“相对剥夺”与改革环境的建造[J].社会科学,1988,(3):32-37.

[53]郭星华.城市居民相对剥夺感的实证研究[J].中国人民大学学报,2001,(3):71-78.

[54]欧阳博强,张广胜.收入水平与农民工相对剥夺感的代际差异——基于社会公平感视角的检验与解释[J].商业研究,2018,(3):162-170.

[55]何应森.社会保障制度对财富分配的影响以及在避免贫富差距进一步加大的作用[J].南方经济,2006,(1):87-93.

[56]Wei S J,Zhang X,Liu Y.Home ownership as status competition:Some theory and evidence[J].Journal of Development Economics,2017,127:169-186.

(责任编辑 吴晓妹)