形式语法框架下定中标记“之”的起源

2020-04-07杨舟

杨 舟

形式语法框架下定中标记“之”的起源

杨 舟

(安徽师范大学 文学院 241003;安庆师范大学 外国语学院,246133)

始见于金文的“NP之NP”结构可以被分析为“NP + [之 NP]”,也可以为“NP + 之 + NP”。该结构的歧义性促使孩童在语言获得过程中通过溯因推理,重新设置“Poss-to-Dtop移位”的参数值,把该结构重新分析为定中结构。文章证实了定中标记“之”源于指示词“之”。

重新分析;“之”;语言变化

《诗经》中“羔羊之皮”为定中结构,“之”为定中标记,但定中标记却不是“之”最早的用法,关于其来源,学界众说纷纭。王力认为“最初的时候,指示代词‘之’放在名词后面复指,表示领有。‘麟之趾’的原始意义是‘麟它趾’”[1]389。其证据有二:一方面,先秦人称代词后不加“之”,没有“吾之”“汝之”等形式;另一方面,先秦语料表明“之”作为定中标记时,定语多为名词[1]。Yue对定中“之”的语法化做了专门研究,她指出“之”为一个全能型指称词(all-inclusive deictic word),经历了实词>指示动词>指示词>人称指示词>定中标记这样的发展轨迹[2]。张敏从话题基模角度探讨了定中标记“之”的来源,证实其确实来源于指示代词“之”[3]。本文尝试结合形式语法与语言获得理论,为定语标记“之”来源于指代词提供新证据。

一、指示代词“之”

“之”最早的用法为指示词、代词和动词,动词我们暂时不考虑。根据Yue的研究,“之”用于两个名词或名词短语之间最早见于金文[2]。在此以前,定中关系都是无标记的,名词(特别是单音节的名词)直接修饰名词,短语也可以直接修饰名词。因此,当金文中首先出现定中结构时,“之”所起的作用应该是复指代词。王力认为“之”的作用是前指[1],Yue的观点相反,认为应当是后指[2]。“之”作为前指,大部分为人称代词,这与定中结构中第一个NP不可以为人称代词的事实相符。如果“之”为后指,为什么没有如现代汉语“我们学生”这样的后指结构?甲骨文中,“之”可用作指示词,其后多为表示时间词或日期的名词,如“之夕月有食”,但这种结构也不见于金文。

因此,“之”表前指的可能性更大,以“余毕公之孙”为例,“之”与“余毕公”同指,“孙”为一价名词,与“余毕公”为亲属关系。这与其它语言中的双重领有结构情况类似。

在双重领有结构(possessor doubling construction)中,名词前除了词汇性领有者,还有一个代词性领有成分与之互指,双重领有结构常见于很多语言[4]。

(1)a. ae mand hans hus (Danish)

a man his house

b. Peter z’n kat(Dutch)

Peter his cat

c. em bueb zini Mutter (Swiss German)

a child his mother

d. li serf sum pedre (Old French)

the serf his father

e. Peter sua filho (Malayo-Portuguese)

Peter his son[4]594

Giusti(1996)指出这种双重属格结构与CP结构存在平行[4]。

(2)Jean, jene l’ai pas vu.

Jean I ne him have not seen

‘John, I haven’t seen’[4]594

这里Jean左向前移做话题,在原位留下接应代词him。同样,双重领有结构里,词汇性领有者左向前移充当话题,并在原位留下接应代词。这种现象在汉语里也非常普遍。

(3)张三,我没看到他。

(4)张三他的书

按照这种方法,“余毕公之孙”可以处理为:

(5)

Poss为关系名词“孙”选择了“余毕公”,“余毕公”为核查[+话题]特征移位至DtopP的指示语位置,并在原位留下接应代词“之”,“之”与“余毕公”同指,二者自身都是最大投射DP,“之”为DP的核心D。这样看来,“NP之NP”结构中的“之”应该是源自甲骨文中代词的用法。那“NP之NP”又如何演变为定中结构的呢?

二、Ian Roberts的句法变化观

(一)参数变化观

Roberts & Roussou、Roberts在形式语法的框架内研究句法变化,探讨了功能范畴及参数形式与句法演变的关系[5][6]。Roberts认同句法原则具有普遍性,即句法操作如合并不是某个语言所特有的,而是语言的形式共性(formal universals of language),这些形式共性是人类认知的一个方面[5]。这就意味着均变论假设(uniformitarian hypothesis),即过去的语言在本质上和现在的语言并没有什么不同。普遍语法包含原则和参数,后天经验只是设定参数值。各语言的参数是相同的,不同之处在于参数值。参数的作用包括:A.预测语言类型的方向;B.预测第一语言获得的过程;C.告诉我们句法的哪些方面更易发生历时变化。

(二)语言获得

语言获得的输入是有限、残缺和不足的,语言获得所能依赖的语言证据远远少于儿童最终达到的丰富语言知识。如:

(6)a.The clowns expect (everyone) to amuse them.

b.The clowns expected (everyone) to amuse themselves.[6]15

如果省略everyone,a句中的them不能与the clown同标,但如果不省略everyone,就可以同标。b句的情况与之相反,省略everyone, themselves必须与the clown 同标,不省略themselves则必须与everyone同标。问题是儿童是如何准确获得这些复杂而琐碎的语言知识的?

这种刺激贫乏(poverty of stimulus)的观点证实儿童脑海中天生就有这些语言的形式共性,这些共性在语言获得中得到运用。而语言间的差异则是在语言获得的过程中掌握的,且历时角度的语言变化也一定是获得的。绝大多数一语获得理论认为当语言获得到一个稳定状态,该状态即对应于目标语法,但如果儿童总能准确获得目标语法,那么句法变化是怎么发生的呢?

(三)句法变化与语言获得

Roberts坚持语言历时变化与语言获得密不可分[6]。他认为儿童获得语言的过程就是获得参数值的过程,各语言的参数是相同的,不同之处在于参数值,这在一定程度上解释了儿童为什么能够在短时间内掌握一门语言。句法变化就是参数值发生变化的结果,当一定语言学习者最终汇聚的语法与该语言输入的语法不一样,句法变化就发生了。

1.溯因推理式重新分析

句法变化最重要的机制是重新分析,Roberts & Roussou、Roberts认为句法变化主要为溯因推理式变化(abductive change)[5][6],即从当前可观察到的现象(即结果)出发,依据规则,寻求最简单、最有可能的解释,但解释有可能与事实相悖。语言变化就是基于这种可出错性,Roberts and Roussou把该过程描述为:

(7)

简单来说,一代指父母,二代指孩子,G1和G2分别指他们的语法,语料一和语料二分别指他们所说的话语。孩子从父母那里听到的语料一是结果,普遍语法是规则,孩子依据规则从结果推出事实:即G2。然而,我们知道孩子在溯因推理的过程中会犯错,造成了G2和G1的不匹配,语言学界普遍认为这种不匹配就是重新分析。溯因推理式变化导致重新分析,而重新分析是参数值变化的症状,这便意味着参数变化是由语言获得所驱动。

2.语言变化逻辑问题与回归问题

语言变化的逻辑问题与回归问题(regress problem)比较接近。语料二的创新是由于其与语料一的不匹配,但它一定是由语料一中的什么东西所触发,但问题是,如果语料一能起触发作用,为什么语料一没有触发一代产生这种创新的属性?Kroch认为,一种解释是语料一发生着细微的变化,所以语料二更易于被溯因分析;另一种解释是语言接触等外在因素发挥着作用[7]。语言接触的作用毋庸置疑,但并不是所有的句法变化都是源于语言接触,当语言接触无法解释时,语料一发生着细微的变化就成了唯一的解释,这些细微变化可能是由一些句法外的因素造成的,如音系或形态变化。

3.强决定论和弱决定论

绝大多数一语习得理论认为当语言习得到一个稳定状态,该状态即对应于目标语法,这便意味着G1和G2之间不存在不匹配现象。这种强决定论观点明显与溯因变化相悖。试想,若儿童总能准确无误习得目标语法,那么代代相传,句法变化应该不会发生。然而,事实情况并非如此。

为解决这个语言变化的逻辑问题,Roberts提出弱决定论语言获得观(weak determinism):获得的目标是在经验的基础上确定参数的值,所有参数的值都必须被确定,但不一定要趋同于成人语法[5]13。这也就是说,语言获得的稳定状态即所有的参数值都已经被确定。同时Roberts(2007)引进了惰性原则(Inertia Principle)[6]。惰性原则指事物会保持原样,除非受外力作用或衰减,即从历时角度看句法是惰性的,不会无缘无故发生变化[8][9]。

4.参数歧义

结合弱决定论语言习得观与惰性原则,Roberts得出如下结论:若参数pi在初始语言语料(PLD)中表现为定值vi,那么(一定人口的)语言习得者也会汇聚于vi[6]232。也就是说,只要有足够多的参数项,惰性原则就会起作用。惰性原则起作用则意味着溯因推理式变化在大多数情况下没有发生。这里参数项(parameter expression)指:假设语法必须给参数设定确定值以确保其形式表征的完整,那么输入文本的子串S便体现了某一参数Pi。参数项总是与触发(trigger)相联的,触发的定义为:如果输入文本的子串S体现参数Pi,那么S便是Pi的触发[6]232。现在的问题是:溯因推理式变化在何种情况下会发生呢?

Roberts指出:只有当某一特定参数值的触发变得有歧义(ambiguity)和晦涩(opaque)时,溯因推理式变化才会发生[6]235。参数值的歧义性定义如下:

(8)a.如果某一语法给参数Pi设定正值或负值都可以确保形式特征的完整,那么输入文本的子串S在参数Pi这点上就是强参数歧义(strongly P-ambiguous)。

b.强参数歧义的子串既可以表达正值也可以表达负值,因此既是正值也是负值的触发。

c.如果子串既不可以表达正值,也不可以表达负值,那么S便是弱参数歧义(weakly P-ambiguous),因此S既不可以触发正值,也不可以触发负值。[6]233

参数的歧义只能通过句法外的因素如语言接触、形态音位侵蚀,或通过某一个独立的句法变化。所以语言变化逻辑问题的答案便是两代人的PLD不同,也就是说,一些句法外的因素或其他的句法因素,使得二代PLD中至少一条参数的设定不明确,即出现参数歧义。因此问题的关键是找到引发PLD参数歧义的因素。

5.参数值的复杂性

强参数歧义既可以触发正值也可以触发负值,而参数值之所以变化是由于学习者更容易获得新的参数值,从而使得原先的参数值不可获得。学习者的学习机制总是在最大程度计算效率的基础上设定参数。由此带来的两个结果是:第一,强烈倾向于相对简单的结构;第二,倾向于泛化输入。

Roberts提出可以通过计算参数值的复杂性来解释新参数的获得和旧参数值的不可获得。复杂性的定义如下:输入文本的子串如有两个结构表征R1和R2,如果R1包含的形式特征少于R2包含的形式特征,那么R1比R2简单[6]254。无标记的参数值对应于产生简单结构的语法。形式特征的简单性等级为:移位>一致>两者皆无。

三、定语标记“之”

前面我们看到“余毕公之孙”结构可以分析为“[余毕公+[之+孙]]”,其中“余毕公”为DP内部话题,“之”为其在原位留下的接应代词。但是该结构具有歧义性,既可以像这样分析为“NP + [之 NP]”结构,也可以分析为“NP + 之 + NP”结构,其中“之”为定语标记。从参数的观点来说,我们可以假设存在参数“poss-to-Dtop”移位,显然第一种结构中该参数取正值,PossP之上还要投射DtopP,第二种结构该参数取负值,PossP之上没有其他投射。也就是说,同一参数既可以取正值也可以取负值,这便构成了Roberts提出的强参数歧义。

“如果某一语法给参数Pi设定正值或负值都可以确保形式特征的完整,那么输入文本的子串S在参数Pi这点上就是强参数歧义”[6]233。按照Roberts的观点,只有当某一特定参数值的触发变得有歧义(ambiguity)和晦涩(opaque)时,溯因推理式变化才会发生。

由于该结构的歧义性,孩童在学习该结构时通过溯因推理,极有可能把“N之N”结构重新分析为定中结构。参数“Poss-to-Dtop”移位的值既可以取正值也可以取负值,那么儿童在语言获得过程中究竟会选择正值还是负值呢?我们根据Roberts提出的参数值的复杂性来判断。输入文本“余毕公之孙”有两个结构表征R1和R2:

(9)R1:[DtopP 余毕公i[Dtop’ [Dtop][PossP 之i[ Poss’ [Poss][NP 孙]]]]]

R2:[PossP 余毕公[ Poss’ [Poss 之][NP 孙]]]

R1表征中,“孙”在N核心位置合并,“余毕公”在PossP指示语位置合并后移位至DtopP的指示语,并在原位由“之”参与合并。R2表征中,同样“孙”在N核心位置合并,“余毕公”在PossP指示语位置合并后没有移位,“之”在Poss核心合并。显而易见,R1表征的复杂程度要高于R2,那么对于儿童来说,R2更易获得,即参数“Poss-to-Dtop移位”无标记的值应为负值。R2的易获得性使得原先的参数值,即正值,变得不可获得,于是参数值发生变化,溯因推理式重新分析便发生了。

现在的问题是,在溯因推理式重新分析发生之前,人们在很长一段时间内使用“余毕公之孙”这样的结构来表达“余毕公他的孙子”这样的意思,为什么这个时候没有发生重新分析呢?这便是语言变化的逻辑问题,如果一代的触发经验允准其成员将参数Pk设定为Vi,那么该触发经验为什么不能促使下一代把参数Pk设定为Vi呢?我们对此的解释是语料一发生着细微的变化,这个细微的变化便是“之NP”结构的逐渐衰微。甲骨文时期“之NP”结构到金文时期已经消失。张敏在YUE的基础上指出“‘之NP’和‘NP之NP’明显呈现互为消长的格局”[3]271,如下:

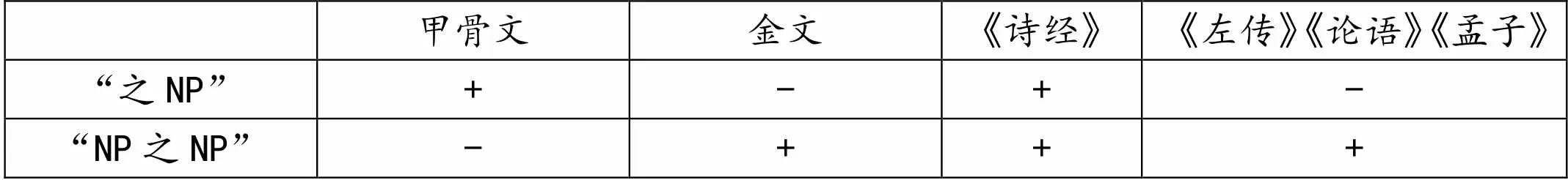

表1 “之”NP与“NP之NP”用例对比

这里《诗经中》既有“之NP”结构,又有“NP之NP”结构,看起来似乎是反例。但需要考虑到的是,一方面“之NP”结构所占比例较小(7%),另一方面其中很多是固定格式的重复,如“之子”,根据Yue的统计,“之子”共出现了34次,占总数的一半[2]。张敏认为综合考虑起修饰性指示词作用的“之”转入新生的格式中的可能性很大[3]。这里我们并不是认为“NP之NP”结构是从“之NP”转化而来,而是认为“之NP”格式的消失或使用频率极低促使儿童在学习“NP之NP”结构时不再把“之NP”分析为一个整体。

结语

语言学界普遍认为定中标记“之”源于指代词“之”,本文结合语言获得与形式语法的历时变化观,证实了该观点的合理性。由于“NP之NP”结构的歧义性,孩童在语言获得过程中通过溯因推理,选择了复杂性较低的参数值,把该结构重新分析为定中结构。语言变化与语言获得紧密相关,这为我们研究语言演化提供了新的方向。

[1]王力. 汉语史稿[M]. 北京:中华书局,1980.

[2]Yue, Anne O(余霭芹). Zhi 之 in Pre-Qin Chinese[J]. T’oung Pao, 1998(84).

[3]张敏.从类型学看上古汉语定语标记“之”语法化的来源[C]//语法化与语法研究(一).北京:商务印书馆,2003.

[4]Alexiadou,A.& Haegeman, L.&Stravrou M. Noun Phrase in the Generative Perspective[M]. Berlin: Mouton de Gruyter,2007.

[5]Roberts,I.Roussou,A.Syntactic Change: a Minimalist Approach to Grammaticalization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

[6]Roberts, I. Diachronic Syntax[M]. Oxford: Oxford university press, 2007.

[7]Kroch,A.Syntactic Change[C]//The Handbook of Contemporary Syntactic Theory. Oxford: Blackwell,2000.

[8]Keenan, E.Explaining the Creation of Reflexive Pronouns in English[C]//Studies in the History of English: A Millennial Perspective.Berlin: MoutondeGruyter,2000.

[9]Longobardi G. Formal Syntax, Diachronic Minimalism, and Etymology:The History of French Chez[J]. Linguistic Inquiry,2001,32(2).

Origins of Attributive Marker “Zhi” in the Framework of Formal Grammar

YANG Zhou

(College of Chinese Language and Literature, Anhui Normal University, Wuhu 241003, Anhui; School of Foreign Language, Anqing Normal University, Anqing 246133, Anhui)

Construction of “NP zhi NP”, first found in bronze inscription, can be analyzed in “NP+[zhi NP]” and “NP+之+NP”. Due to its ambiguity, children reset the parameter of “Poss-to-Dtop movement” and reanalyzed the construction into an attributive nominal structure in the process of language acquisition with the aid of abductive analysis. The paper supports the view that attributive maker “zhi” is dated back to demonstrative “zhi”.

reanalysis; “zhi”; language change

2019-06-19

2017 年度安徽省哲学社会科学规划青年项目“‘之’字短语的历时演变研究”(AHSKQ2017D51)。

杨舟(1987- ),女,安徽潜山人,安徽师范大学语言学博士生,安庆师范大学讲师,研究方向:句法语义。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2020.01.11

H04

A

1004-4310(2020)01-0063-05