弘扬淮河文化,打造特色名栏——“淮河文化论坛”(2015—2018)刊文分析

2020-04-07王启才

陈 爽,王启才

弘扬淮河文化,打造特色名栏——“淮河文化论坛”(2015—2018)刊文分析

陈 爽,王启才

(阜阳师范大学,236037)

基于《阜阳师范学院学报》(社会科学版)“淮河文化论坛”改栏4年来刊发的146篇论文,运用Citespace软件对其进行可视化分析,对4年来所刊淮河文化研究的情况作全面的透视。深入分析4年来的研究方向、热点以及研究者、研究机构间的合作情况,找出淮河文化研究新的生长点,明确“淮河文化论坛”今后的走向。

“淮河文化论坛”;Citespace; 共现分析

引言

淮河发源于河南省,流经豫、鄂、皖、苏、鲁五省,流域面积广阔,养育了众多淮河儿女。千百年来,生长在淮河大地上的淮河儿女创造出了丰富灿烂的淮河文化。《阜阳师范学院学报》(社会科学版)以“淮河文化论坛”为平台,刊发淮河文化相关研究成果。“淮河文化论坛”改栏4年来,每期刊发5-8篇论文,每年刊发33-41篇论文。4年来,该栏目已发表论文146篇,共涉及10个大类,内容丰富多样(表1)。其中,历史、地理类研究文献数量最多(45篇),哲学类次之(24篇),文化、科学、教育、体育类和艺术类并列居于第三位(各20篇),这4大类占了总数的近 2/3。其余社会总论类(3篇)、法律类(1篇)、农业科学类(1篇)。

学科的交叉使得部分论文在分类上存在争议,但目前这种分类结果在一定程度上可以反映出当前学界关于淮河文化的研究热点,集中于淮河流域的历史、地理以及该流域先哲的思想,政治、法律类的研究相对较为冷落。

表1 2015—2018年“淮河文化论坛”发表论文类型

一、文献关键词共现分析

运用Citespace软件的共现分析功能,对“淮河文化论坛”(2015-2018年)收录论文的关键词进行可视化分析,绘制出了关键词共现知识图谱(图1)。如图1所示,出现频次高于两次且中心性较强的关键词如下:淮河流域、皖北、颍州、庄子、淮河文化、皖北文化、价值、欧阳修、倪嗣冲、《道德经》、民初安徽、安徽、庄子、近代、变迁、非物质文化遗产、影响、皖北地区、淮河、文化空间、花鼓灯、经济政策、老子等。其中,皖北、淮河流域、民俗、经济政策、老子、颍州、庄子、淮河文化、皖北文化、价值、欧阳修等关键词中性较强,代表着研究的主要方向和热点领域。

图1 关键词共现知识图谱

(一)历时向度——“淮河文化”的前世今生

文化是一个历史概念,其本身就是一个不断积累沉淀、推陈出新的过程。它以传承的方式赓续传统,以创新的精神面向现代。悠悠岁月,淮水汤汤,过去和现在以一种温情脉脉的方式连接在一起——文化在传承中创新。“淮河文化论坛”以皖北文化研究、淮河流域研究为地域依托,以老、庄、管三子研究、三曹与建安文学研究、欧(阳修)苏(轼)研究为时间线索,尽可能地兼顾淮河文化的方方面面,力争全面呈现淮河文化的前世今生。

1.老、管、庄三子研究

两千多年前活跃在皖北大地上的老、庄、管三子以其非凡的智慧、卓越的识见,给后人留下了一笔宝贵的思想财富。“淮河文化论坛”以三子及其思想成果为立足点展开相关研究,涉及面广,不仅关注三子其人其书,还关注三子研究的进展和现状。如陕西师范大学马波涛的《民国报刊中的老学研究》(2015年第6期)对民国报刊中的老学研究进行了总结和分析,指出其在特殊时代呈现出的革命性、复杂性特点。论坛不仅关注三子在国内的研究情况,还关注其译介和域外传播情况。如许昌学院温君超的《华人<道德经>重译:“误读”还是“进化”》(2016年第6期),对华人群体的《道德经》重译是“误读”还是“进化”进行了分析和思考,并通过相关史料的梳理对欧阳心农的《道德经》译介工作进行了具体介绍。论坛不仅着眼于具体典籍与作者的单一研究,还通过对比去找寻特质,如阜阳师范大学的程梅花、卢舒程《论<管子>与<老子>“道”之异同及其后现代意义》(2015年第2期),比较《老子》和《管子》两家“道”的异同,指出其敬畏自然、彰显人性的后现代意义;浙江大学的张齐《<约伯记>与<庄子>死亡观比较》(2018年第3期)将《约伯记》和《庄子》的死亡观进行对比,从中发现了东西方对待生命态度的差异:一方是敬畏卑谦,一方是自由逍遥。论坛刊发关于三子的研究,除了在沿袭旧说的基础上深度挖掘之外,还从一些新视角提出了令人耳目一新的见解,如中山大学宋德刚《从“情”的向度看<老子>》(2018年第4期),从《老子》的道德悲情和道德温情中体味其对他者的关怀;中国社会科学院的衣抚生《试用“能量”解释<道德经>中的“道”》(2017年第2期),指出《道德经》中的“道”与现代科学的某些主张具有一定程度的契合,并对西方哲学家、科学家推崇《道德经》的现象作出新的解释。

4年来所刊发三子研究中老子和庄子的成果丰富、角度新颖,相比之下,管子的研究成果稍显不足。这反映出老、庄研究一直是学界的热点。“老、庄热”的背后离不开哲学普适性的推动。与老、庄思想相比,《管子》传达更多的是经济政治思想,下一步渴望与颍上“安徽省管子研究会”合作,发表更多管仲与《管子》研究方面较高质量的论文。

2.三曹与建安文学研究

一千八百多年前,皖北大地上一门三父子光耀了一个家族的门楣。曹操出身于宦官之家,其父曹嵩是大宦官曹腾的养子,所以出身并不高贵。在汉魏之际,政治混乱,曹操抓住了这一历史机遇,一跃成为叱咤风云的政治人物。身居高位的便利加之濡染玄风、审择交游,曹操很快就跻身于士族行列。其子曹丕、曹植在文学方面也颇有建树。三曹父子是当时文坛的领袖人物,许多文人趋之若鹜,围绕着他们形成了邺下文人集团。整个曹氏家族在三国时期成为真正意义上的世家大族。“淮河文化论坛”4年来刊发的关于三曹研究的论文不多,明确关于三曹研究的论文仅有3篇。其中李洪亮《“众灵杂遝”的<洛神赋>》(2016年第6期),是从文学角度考察曹丕《洛神赋》中“众灵杂遝”的现象,并具体分析曹植的创作处境及心态的变化、曹植与甄宓之间的情感以及《洛神赋》中令人费解的句子。最后,作者指出《洛神赋》的创作是以曹植与甄宓的爱情经历为基础,并受到了《神女赋》的启发。另外两篇王华斌、魏宏灿《曹操谋略中的统战智慧》(2017年第6期)、魏宏灿《曹氏父子返里遗迹考述》(2018年第4期),则是从历史文献出发,考察曹操谋略中的统战智慧以及曹氏父子返里省亲的历史故事和遗迹。此外,三曹名人文化还带动了亳文化研究。相关文章共有两篇:魏萌、魏宏灿《皖北人文胜迹的文化特性及其旅游价值——以亳州境内人文胜迹为主要视点》(2015年第3期),对皖北人文胜迹的文化特性及其旅游价值进行研究,指出其对发展当地旅游经济的重要意义;周玉、程立中《提升亳文化影响力的三个着力点》(2015年第2期),则从学术研究、文化品牌、文化旅游资源三个方面,提出亳文化影响力的三个着力点。

从“淮河文化论坛”4年来关于三曹的研究来看,曹操和曹植的研究是重点,而曹丕的研究却少有涉及。从这4年关于三曹研究的成果来看,所刊成果太少,平均每年不足1篇,这与有意以三曹研究为重点的亳文化错位发展有关。

3.欧(阳修)苏(轼)研究

自曹魏时代往后近千年,欧阳修和苏轼先后踏上了颍州这片土地。知颍州期间,他们都为颍州的发展作出了重要贡献,与这片土地结下了不解之缘。“淮河文化论坛”4年来发表的明确关于欧苏研究的文章共6篇,其中有5篇涉及欧阳修,仅有2篇涉及苏轼。5篇关于欧阳修的文章中,王静、章静、张明华《2017年欧阳修国际学术研讨会综述》(2018年第3期)是会议综述,其余4篇分别是张明华《清五种<颍州志>中对欧阳修及其家人之传记》(2017年第6期),该文考察了明清五种《颍州志》中对欧阳修及其家人的记载,为一些史实提供佐证,可以弥补史传记载的缺失,也为今天研究欧阳修后人的迁徙、分布提供依据;肖汉泽《欧阳修“浅近之词”非刘煇造谤伪作》(2017年第6期)针对欧阳修“浅近之词”系刘煇伪作的说法提出质疑,并通过对刘煇其人的生平考察,得出欧阳修“浅近之词”系刘煇伪作的说法是不符合史实的;陆志成《欧苏颍州之文坛盟主责任交接》(2017年第6期)探讨了宋神宗熙宁四年(1071),欧阳修在颍州把文坛盟主责任交给苏轼的史实,这对研究那一时期的文学发展具有一定的意义;程宇静《颍州欧阳修遗迹考论》(2017年第1期)考察了欧阳修在颍州的遗迹及其历史兴衰,并指出这些遗迹构成了颍州的文化符号,是颍州的文化象征,将颍州欧阳修遗迹提升到了一个重要高度。两篇涉及苏轼的文章1篇是上文陆志成的《欧苏颍州之文坛盟主责任交接》,另1篇是龚光明、刘家钦的《苏轼知颍州祈雨文初探》(2016年第3期),该文以相关历史文献为依据,研究苏轼知颍州时的祈雨文,从而进一步探求传统地域文化的现代性。除此之外,与欧阳修遗迹相关的考察也引起人们的关注,如肖汉泽《颍州西湖会老堂的溯源》(2018年第5期)对颍州西湖会老堂进行溯源,指出会老堂不是吕公著所建的公馆,而是欧阳修私建一堂的西堂,吕公著后来将其题名为“会老堂”,至此各种地方志中的错误记载得以纠正。

4年来,“淮河文化论坛”对苏轼的关注远不如欧阳修。这一现象的背后是有着深层次原因的。历史上,欧阳修与颍州的关系比苏轼密切。“淮河文化论坛”立足于淮河流域,栏目本身的地缘因素使得其更关注于欧阳修。此外,欧苏研究一直是个学术热点,但4年来,“淮河文化论坛”刊发关于欧苏的研究成果并不丰硕:一方面,从研究对象来看,欧苏的研究已经相对比较成熟;另一方面,从栏目自身来看,颍州仅是欧、苏的官宦之地,与颍州地方文化不相关的欧苏研究,也不好过多刊发。

“淮河文化论坛”还有关于吕景蒙、朱元璋等人的相关研究,但都零星琐碎,不成体系。到了近代,阜阳人倪嗣冲作为皖系军阀中极有实力的人物,对民国时期安徽的经济、政治产生了很大影响。“淮河文化论坛”对倪嗣冲比较关注,4年来发表的涉及倪嗣冲的文章就有3篇,这在同时期的人物研究中是少见的。其中郭从杰《民初安徽历届政府治皖经济政策成效分析》(2015年第4期)、李良玉《民初安徽财税政策探析》(2015年第5期)2篇是考察倪嗣冲督皖时财税政策和经济政策的,指出作为地方长官的倪嗣冲虽有心改变财税和经济困境,但在时局动荡、政权更迭频繁的北洋时期,经济政策难以落实,即使勉强落实也难以持续,所以倪嗣冲的一系列政策收效甚微。但与其他数任长官相比,倪嗣冲任职期间安徽经济还是有所发展的。另外1篇是郭从杰、谢静的《柏文蔚与倪嗣冲治淮之比较》(2016年第5期),将柏文蔚与倪嗣冲治淮进行比较,指出柏文蔚治淮着眼全局,倪嗣冲治淮着眼安徽自身,并从二者身份角度分析其治淮主张差异形成的原因。

现代作家戴厚英是安徽颍上人,“淮河文化论坛”对她也颇为关注。阜阳师范学院王亚楠的《行进中的寻找——探析戴厚英“知识分子三部曲”的思想历程》(2018年第1期),通过作家在特殊时期的思想历程,还原一个更加真实丰富的戴厚英。蚌埠学院的洪何苗《论淮河与戴厚英乡土小说创作》(2016年第3期),通过梳理淮河与戴厚英乡土小说创作的关系,挖掘其乡土小说创作中淮河文化的审美价值。

从百家争鸣的春秋战国时期到政权割据的曹魏时期,从士大夫文化全面发展的宋代到君主专制鼎盛的明清时期,从军阀割据的民国时期到学术自由的现代,“淮河文化论坛”沿着历史的轨迹,以史鉴今,从先贤的思想中挖掘其在当代的价值和意义,从历史故事与历史人物身上吸取营养智慧,从历史遗址中发掘其文化旅游价值,呼吁加强历史遗址的保护。

(二)共时向度——“淮河文化”的海纳百川

文化从来不是一个单一的概念,而是一个复杂多层次的体系,离不开社会生活的方方面面,从衣食住行到政策制度,从民间礼俗、传统技艺到文化名人、名胜古迹,皖北大地社会生活的方方面面都可包括在淮河文化这个大的体系之中。4年来,“淮河文化论坛”主要刊发了关于经济社会与文教研究、历史文化与考古研究、生态环境与治理研究、艺术传承与保护研究等方面的论文。

1.经济社会与文教研究

经济、社会与文化是相互影响、共同发展的整体,也是人文社会科学关注的热点。4年来,“淮河文化论坛”刊发了不少这方面文章。董明、徐涛《唐宋时期颍州经济述论》(2015年第1期)分析了颍州经济自南宋初年以来逐渐走向衰落的原因,指出其对后世经济发展进程的影响。郭从杰《民初安徽历届政府治皖经济政策成效分析》(2015年第4期)、李良玉《民初安徽财税政策探析》(2015年第5期)主要在民国初年这一特殊历史背景下分析安徽的经济政策,指出在动荡的时局下,任何经济措施、财政政策都难以落实,即使勉强实施也收效甚微。杜洁、王景《阜阳非公经济发展研究》(2016年第4期)指出当前阜阳非公经济发展的特点及存在的问题,并对此给出合理化的对策和建议,对阜阳经济的可持续发展具有重要意义。曹冰冰、朱正业《近十余年来淮河流域经济开发研究述评》(2017年第4期),对新中国成立以来淮河流域的经济开发与变迁的历程进行了回顾与探讨,指出了其在取得一定成就同时,仍然存在一些不足。王洪刚、刘静《文明冲突视野下的近代皖北烟草业之演进——以门台孜烤烟厂为例》(2016年第1期)探讨民国时期国外资本主义对皖北工业化的影响。吴衍发《转型期安徽文化创意产业园发展现状与特点》(2015年第6期)分析了安徽文化创意产业园在转型期呈现出的特点,并指出其在快速发展的同时存在的一系列问题。经济的发展与交通条件的改善是密不可分的。4年来,交通运输也是“淮河文化论坛”关注的热点。李强《津浦铁路与皖北地区的商品流通(1912-1937)》(2018年第2期)一文指出,津浦铁路建成通车使皖北地区商品流通的方式发生了改变,新的流通方式的加入推动了皖北地区经济社会的进步。李强、刘杏梅《铁路与近代蚌埠城市发展(1912-1949) 》(2016年第3期)指出津浦铁路的建成对蚌埠兴起具有重要意义。沙颍河自古就是中原地区重要的水上通道。李强、董梦雷《历史、现状与展望:沙颍河航运的变迁》(2017年第2期)一文回顾了沙颍河的历史,从建国初期盲目兴修水利导致沙颍河航运断航,到20世纪80年代以来开启沙颍河复航工程至今,沙颍河实现了大部分河段的全年通航,并有望在未来成为重要的“黄金水道”。申冉冉《抗战期间的安徽驿运事业——以<安徽驿运周刊>为中心的考察》(2016年第5期)以《安徽驿运周刊》为中心进行考察,探究抗战时期安徽省驿运事业发展的背景,及其为抗战胜利作出的重要贡献。黄华平《铁路与淮河流域人口流动的地理空间分布(1897-1937)》(2018年第2期)分析了近代淮河流域铁路交通事业的发展对区域人口流动产生影响,使得人口沿着铁路网线一方面向区域外的东北和江南流动,另一方面向区域内兴起的工商业城市和小城镇聚集。文化的生产力从来都不能被低估,其产生的经济价值应得到相应的重视。张松婷等《协同发展视角下皖北旅游文化资源开发研究——基于皖北六市的调研》(2017年第5期)指出皖北旅游文化资源的开发利用和旅游业长期以来错位发展的现象,并分析了皖北各市旅游发展现状及存在的问题,提出了系统协同发展策略,旨在使丰厚的文化资源创造出较高的旅游经济价值。魏萌、魏宏灿《皖北人文胜迹的文化特性及其旅游价值——以亳州境内人文胜迹为主要视点》(2015年第3期)则具体以亳州境内人文胜迹为主要视点,考察皖北人文胜迹的文化特性及其旅游价值。

三农问题和教育问题一直以来是社会的热点话题。龚光明《农民工对输出地经济社会发展影响研究——以皖北六村庄为例》(2017年第5期)在系统总结农民工现状、全面整理调查数据基础上,深入剖析农民工对输出地经济社会发展的影响。肖良《皖北农业规模化经营的SWOT分析及转型发展的战略选择》(2016年第2期),通过引入战略管理SWOT分析法,对皖北农业规模化经营的优势和劣势,进行了全面的分析,并以此为依据确立了转型发展的策略。陈忠卫、张琦《现代农业发展的国外经验及其对皖北地区的启示》(2015年第4期)从三个角度对国外现代农业发展经验作出梳理,并结合皖北农业发展实际,提出了6条富有针对性的建议。

刘慧敏、武平阳《皖北方言对农村幼儿口语表达能力的影响及对策》(2015年第3期)一文,通过长期观察发现皖北地区农村幼儿口语表达能力存在诸多问题,并通过分析问题产生的原因提出相关建议。宁峰、李婉《论民间文学德育资源的挖掘和利用——基于皖北民间文学的考察》(2017年第4期),关注民间文学德育资源的挖掘和利用。吴云《皖北优秀传统文化融入思想政治理论课教学的路径探析》(2017年第1期),具体提出将皖北优秀传统文化融入思政课教学的路径方法。杨文艺、李月云《皖北文化的教育价值——理论与实践的双重审视》(2015年第1期),则提出不应该将皖北文化育人功能开发的视野仅仅局限于思想政治教育领域,应该将其置于“人学”体系,整体性开发其历史教育、文学教育、艺术教育等功能。郝海洪、邵丽丽《皖北文化视阈中的皖北高校特色文化构建研究》(2015年第2期),致力于寻找皖北文化与皖北高校特色文化的契合点,植根于地域文化之中发展地方高校特色文化。李良玉《民初安徽私塾改良刍议》(2016年第6期)、吴修申《新中国成立前后皖西地区私塾改造》(2016年第4期)分别对不同时期、不同范围私塾改良和改造情况进行分析。梁家贵《试论抗日战争时期的安徽高等教育》(2016年第5期)分析了抗日战争时期安徽高等教育发展的特点及不足,但肯定了其培养了大批人才,为抗战胜利作出了重要贡献,同时也指出,这一时期安徽高等教育的发展,是安徽高等教育发展史上的一个重要阶段。

经济社会与文教方面的研究包含的内容广泛,其中交通运输是一个热点话题,它是很多研究的生长点。因为交通运输本身就起着沟通连接的作用,它使不同地区的文化得以交流碰撞,交通运输方式的变化又刺激着经济,推动着城镇化进程,改变着人们的生产生活方式。交通运输可以说是一个“牵一发而动全身”的研究点。此外,社会转型期也是研究的生长点,社会转型期可以为问题的研究提供特殊的背景,提供更多的异质因素。

2.历史文化与考古研究

皖北特别是古颍州在漫长的岁月里形成了具有地方特色的文化风味。1977年在安徽阜阳汝阴侯墓出土的阜阳汉简填补了汉代考古的许多空白。而4年来“淮河文化论坛”关于阜阳汉简的研究仅有1篇概括性的研究综述,并无实质性进展,这无疑是一个遗憾。同样,关于阜南台家寺遗址的研究也很少,仅有王萍《“胡之无弓车也,非无弓车也”——台家寺遗址挖掘的影响与意义》(2018年第5期)1篇论文。

地方志记载的是一个地方的历史。《颍州志》的研究一直以来是“淮河文化论坛”的关注点。从《正德颍州志》(刘洪芹《<正德颍州志>的编纂过程及其特点与价值》,2016年第2期)到吕景蒙《嘉靖颍州志》(岳冰《吕景蒙<嘉靖颍州志>的特色及价值》,2017年第5期)、李宜春《嘉靖颍州志》(戴欢欢《李宜春在颍事迹考——兼论<嘉靖颍州志>之价值》,2016年第2期),再到顺治《颍州志》(郑斌《顺治<颍州志>考述》,2016年第2期),《颍州志》的版本源流情况大致清晰起来。

明朝开国皇帝朱元璋与颍州关系密切,李强《朱元璋早年游食颍州与驻留北照寺的历史考证》(2015年第1期),结合地方志考察了朱元璋早年游食颍州与留驻北照寺的史实。周雪梅《从〈明大诰〉看朱元璋的“重典治吏”》(2017年第2期 ),从《明大诰》研究朱元璋的吏治,并总结其对当下反腐的借鉴意义。董明、许鹤《北宋颍州知州及其廉政事迹辑录》(2017年第4期)、崔兰海《安徽廉政史初探》(2015年第5期),分别从不同维度探究了安徽的廉政人物、廉政文化以及廉政思想,对当今廉政建设有重要的启迪。此外,“淮河文化论坛”还刊发了刘体仁、张鹤鸣研究,颍州西湖会老堂、刘猛将军庙与“刘公祠”等的研究。

4年来,论坛刊发的历史考古与文化研究多停留在一些比较琐碎、细小的历史人物、史实的考证上,研究价值有待提升。关于阜阳汉简和台家寺遗址研究是可以深挖、展开的课题,研究价值较大。阜阳汉简与其他出土的汉代竹简相比,比较冷落,台家寺遗址的发掘是近年才开展的,研究空间较大。

3.生态环境与治理研究

十九大报告指出:“建设生态文明,是中华民族永续发展的千年大计”。生态环境与治理研究是近年研究的热点。“淮河文化论坛”立足区域综合治理,以淮河治理为重点,刊发相关研究。刘家富《张謇治淮评述》(2015年第2期)、郭从杰等《柏文蔚与倪嗣冲治淮之比较》(2016年第5期),分别探讨了民初时期不同身份的人为淮河治理作出的贡献。于文善等人的《新中国治淮的成就与可持续发展问题探讨》(2016年第1期),在探讨新中国成立以来治淮成就的基础上,分析其中存在的问题,并从可持续发展的角度提出合理化建议。朱正义、杨立红《近代河南省淮河流域水灾的空间分布》(2015年第4期),研究了近代河南省淮河流域水灾的空间分布,并深入考察水灾对民生的影响。除了水旱灾害以外,蝗灾也是淮河流域不可忽视的一大灾害,而且蝗灾与旱灾有着密切的联系。杨彩红《清代安徽淮河流域蝗灾及其社会应对——基于地方志的考察》(2015年第5期),通过对地方志进行梳理,考察清代安徽淮河流域蝗灾的成因,探求其与旱灾的联系,这对治蝗具有意义。杨立红、朱正业《南京国民政府时期河南淮河流域环境卫生述论(1927-1937)》(2017年第1期),考察了南京国民政府时期,河南淮河流域地方政府为减少疫病发生,营造清洁的生活环境,将环境卫生管理纳入了行政规划和市政建设范畴,采取了一系列措施,取得了一定的成效。卢辞《淮河岸边山村生态文明演进》(2015年第5期)指出,淮河岸边乡村高度发达的生态文明生产生活方式的形成,是受该地区先哲天人合一生态文明思想的影响。张会恒、魏彦杰《基于DSR模型的生态文明发展水平测度:以安徽省为例》(2016年第4期),运用DSR模型分析2009—2014年安徽生态文明发展水平,以此为依据指出安徽生态文明发展呈现出的特点以及存在的问题,并有针对性地提出一系列对策。

生态环境与治理研究的展开对生态文明建设具有积极意义,因为淮河流域水旱灾害频发,所以水旱灾害的治理也是研究的热点。目前,这方面的研究仍停留在单一地域灾害研究层面,不同地域同种灾害的比较,是今后淮河流域生态环境与治理深入研究的方向。

4.艺术传承与保护研究

传统民间艺术的传承在当代面临诸多困境,有的濒临失传。如何使优秀传统民间艺术在现代化进程中重新焕发活力与生机,是“淮河文化论坛”4年来关注的热点。其中花鼓灯艺术、阜阳剪纸、寿州窑、酿酒技艺是刊发的重点。陈德琥《花鼓灯艺术的文化人类学视野——以文化濡化与涵化现象分析为主》(2018年第6期),关注兼容南北文化之长的花鼓灯艺术中呈现的北方文化特征。鄢秀丽《新时期花鼓灯艺术兴盛的标志及原因》(2018年第2期),针对花鼓灯艺术在新时期呈现出的兴盛态势进行分析,试图找出其兴盛的原因,从而更好地推动花鼓灯艺术的健康发展。戎龚停《淮河流域民间歌舞艺术的生态化机制》(2015年第3期),以花鼓灯艺术为研究对象,分析其在当下众多传统艺术中传承传播态势良好的原因,从而为民间歌舞艺术的发展提供经验。韩丽丽、曹光宇《淮河流域民间艺术当代传承研究——以阜阳剪纸为例》(2016年第5期),研究淮河流域民间艺术的当代传承问题,有助于促进民间艺术的传承与保护。程瑞《从“图式—矫正”理论角度看阜阳剪纸创作中的问题》(2018年第6期),关注阜阳剪纸在当下创作过程中呈现的问题,并从“图式—矫正”理论角度,指出基本艺术图式传承与保护之于阜阳剪纸艺术保护的重要性。周光云《寿州窑陶瓷手工艺的文化生态及其保护》(2018年第6期),从六个具体的方面对寿州窑的成果进行梳理与总结,并根据寿州窑手工艺式微现状,从政府、学者、传承人三个方面,提出推动寿州窑手工艺可持续发展的合理化建议。张亚《长淮千里酒飘香——淮河流域酿酒业兴盛原因探析》(2018年第2期),从得天独厚的自然条件、历史悠久的农耕文明、包容开放的文化传统三个方面,探究淮河流域酿酒业兴盛发达的原因。张新毅、范小露《基于AHP的皖北酿酒技艺类非物质文化遗产价值评估研究》(2018年第6期),选取皖北地区8项酿酒技艺作为研究对象,运用德菲尔法和层次分析法从五个维度对其进行定量价值评估,以评估结果为依据提出此类非物质文化遗产在今后传承保护中应注意的问题,为酿酒文化在新时期的传承保护提供新思路。此外,皖北的礼俗音乐,尤其是唢呐的研究(周颖《砀山唢呐在当地婚葬仪式中的运用》,2018年第3期)引起了人们的关注:一方面,它是礼俗音乐的重要组成部分;另一方面,婚丧嫁娶等礼俗仪式也为其传承发展提供了稳定载体。一些民间小剧种的研究也在如火如荼地展开。李小舒、王善虎《皖北民俗文化视域下的泗州戏研究》(2017年第3期)关注泗州戏对皖北地区民俗文化的呈现问题;李世军《安徽马戏灯的形态特征与表演程式》(2015年第3期),着眼于马灯戏的形态特征与表演程式研究;周熙婷《凤阳花鼓与明清俗曲寄生草曲牌研究》(2018年第1期),通过梳理相关文献,探究凤阳花鼓与明清俗曲寄生草曲牌的关系。此外,淮河柳编、界首彩陶、阜阳民歌、民俗服饰的研究,也在论坛的刊发之列。

艺术活态传承与保护,在于使传统与现代接轨,找寻传统民间艺术在当代的价值。所以,这一方面研究的生长点在于如何使传统民间艺术在当代得到发展。同时,通过溯源传统民间艺术的生成生长机制,进一步了解淮河文化的独特性,也是今后研究的一个方向。

二、文献空间共现分析

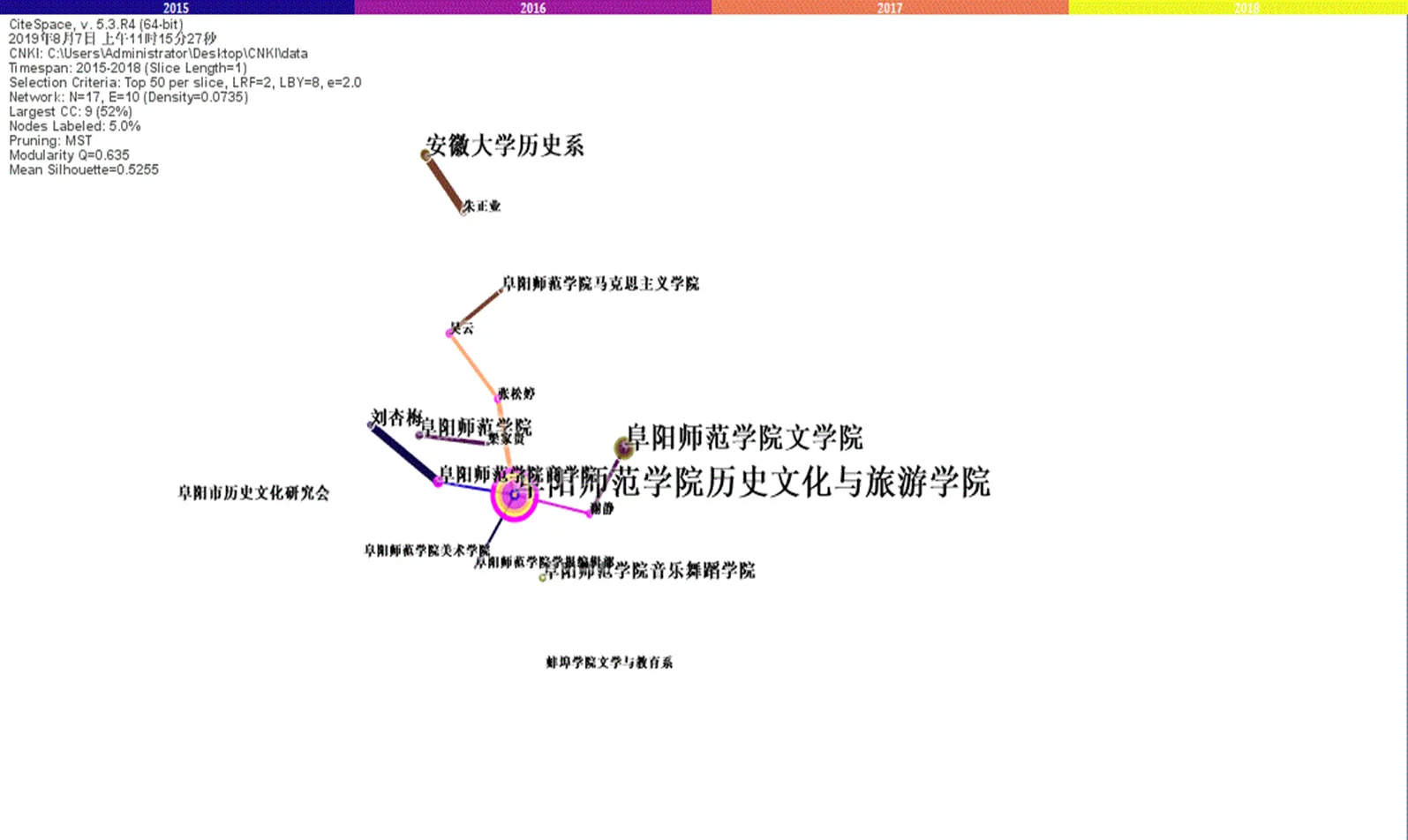

运用Citespace软件的共现分析功能,对“淮河文化论坛”(2015-2018年)刊发论文的作者及作者所属机构进行可视化分析,绘制出了作者、机构共现知识图谱(图2)。如图所示,出现频次高于两次且中心性较强的机构名称如下:阜阳师范学院历史文化与旅游学院、阜阳师范学院商学院、阜阳师范学院文学院、安徽大学历史系、阜阳师范学院音乐舞蹈学院、阜阳师范学院马克思主义学院、阜阳市历史文化研究会、阜阳师范学院美术学院、蚌埠学院文学与教育系、阜阳师范学院学报编辑部。出现频次高于两次且中心性较强的作者如下:刘杏梅、张松婷、梁家贵、吴云、朱正业。可见,阜阳师范学院、安徽大学、阜阳市历史文化研究会是淮河文化研究的主力军。就阜阳师范学院内部而言,历史文化与旅游学院、商学院、文学院在淮河文化研究方面贡献较大。刘杏梅、谢静、张松婷、梁家贵、吴云、朱正业等学者与他人之间合作密切。

图2 作者、机构共现知识图谱

(一)来稿情况分析

4年来,“淮河文化论坛”刊发的稿件涉及155位作者(包括第二、三作者)。据Citespace后台统计,来稿数量不止1篇的有35人;来稿数量不少于3篇的有7人;来稿数量不少于4篇的有2人;来稿数量不少于5篇的仅1人(表2)。由此可见,4年来,“淮河文化论坛”有1/5的作者来稿不止1篇,稿件来源相对较固定。155位作者以教授居多,146篇论文中有95篇涉及基金项目,其中涉及的省级基金项目最多,这些在一定程度上可以反映出“淮河文化论坛”的稿源质量。

表2 2015—2018来稿情况统计表

(二)作者合作情况分析

据统计,4年来,与人合作发表论文最多的是朱正业(5篇);其次是刘杏梅、杨立红(3篇);与人合作过2篇论文的有14人;与人仅合作过1篇的有7人(表3)。可见155位作者中与人合作过的作者不到1/5,这表明作者间的合作交流较少,合作程度有待加深。此外,朱正业和杨立红在4年间就合作了3篇论文,二人合作关系密切,合作关系稳定。

表3 2015—2018合作论文数量统计

结语

“淮河文化论坛”是《阜阳师范学院学报》(社会学科版)在皖北文化研究、三子(老、庄,管)研究、三曹与建安文学研究等栏目的基础上于2015年第1期合并改设的,目的是拓宽研究领域,打造特色栏目,彰显期刊个性,封面设计也凸显了淮河文化的图案与阜阳师范学院的元素。该栏目目前已走过了5个年头,已结集出版了《淮河文化论坛刊文集萃》(2014-2017)一书,受到了学界的好评,2019年11月被评为“全国高校社科期刊特色栏目”,学报也连续4次获得“全国高校社科优秀期刊”。下一步学报要加大约稿、组稿的力度,就一些有研究价值、有地域特色的课题,如阜阳汉简研究、台家寺遗址研究,作专门深入的研究。持续关注在研究中具有生长性的课题,如以交通运输研究为生长点可以带动与之相关的城镇化、生产生活方式嬗变、文化交流、经济发展等相关研究;以名胜古迹研究为生长点可以带动与之相关的名胜古迹历史考辨、名胜古迹保护、旅游资源开发等相关研究;以教育研究为生长点可以带动地域文化教育资源、地方教育设施等相关研究。社会热点也是今后的研究方向,如三农问题、生态治理等。虽然这些热点在4年来的研究中均有涉及,但是研究仍停留在单一层面,不同地域同一问题的比较研究是今后深入的方向。历史的经验教训、传统文化的当代价值这些有益于当下的文化资源,具有研究的现实意义,也应是今后稿件刊发的重点。

“淮河文化论坛”稿件来源相对比较固定,这在推动研究走向专一精深的同时,也使得地方文化研究走向了相对封闭孤立的状态,研究的视野被局限了。所以,打破这种地域的局限,吸引更多非淮河流域学者参与到淮河文化的研究中,是“淮河文化论坛”今后努力的方向。此外,学者间的交流合作较少,稿件的深度与广度有待进一步开掘。

阜阳师范学院学报 (社会学科版)[J] .2015(1)-2018(6).

淮河文化论坛刊文集萃(2014-2017)[M]. 王启才,主编,程梅花,副主编.黄山书社,2018.

Carrying Forward Huaihe River Culture and Formulating the Characteristic Column: An Analysis of Papers Published in the “Huaihe River Culture Forum” (2015-2018)

CHEN Shuang, WANG Qi-cai

(Fuyang Normal University, Fuyang 236037, Anhui)

A visualization analysis was conducted by using Citespace software on the 146 papers published in the past four years (2015-2018) in the “Huaihe River Culture Forum” of Journal of Fuyang Normal University (social science edition) . This paper tries to deeply analyze the hot research topics and directions, and the cooperation among researchers and research institutions in the past four years, so as to find out the new growth points of Huaihe River culture research and make clear the future trend of “Huaihe River Cultuer Forum”.

“Huaihe River Cultuer Forum”; Citespace; Co-occurrence analysis

2019-10-12

2019年度安徽省高校人文社科研究基地重点项目“‘淮河文化论坛’名栏建设研究”(SK2019A0304)。

陈爽(1996- ),女,安徽安庆人,阜阳师范大学文学院研究生;王启才(1966- ),男,阜阳师范大学教授,博士。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2020.01.04

K928

A

1004-4310(2020)01-0019-09