论李汉荣散文中的地理意象

2020-04-04吕文雪费团结

吕文雪, 费团结

(陕西理工大学 文学院, 陕西 汉中 723000)

意象是文学作品重要的构成单位,也是文学批评中重要的理论概念,掌握意象对于深入理解文学作品的深刻意蕴起着至关重要的作用。许多学者都对意象概念有过解说,其中袁行霈论及了意象概念的基本内涵,他说:“意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意。”[1]54就意象构成来说,客观物象与主观情意缺一不可。文学地理学中的地理意象是从意象概念发展而来的,是指融合了作家主观情意的地域或地理物象。学者刘洁认为:“地理意象是指具有显著地域特色和地理因素的外观之象进入到创作者的视野中,承载其主观情志并在代际演变过程中融合了接受者之‘意’所复合而成的文本中的‘综合体’;它作为文学文本的最小构成单元和元素,凝聚着创作者和接受者主体精神深处的地理基因与地域认知,并内化成文本中浓厚的地方情结,传递着创作者对于一个地域或超出地域的其他群体乃至全人类的精神关照。”[2]地理环境为作家的创作提供了丰富多样的素材,地理环境中的自然物象和人文物象进入作家的创作视野,作家在地理物象中融入主观情意,从而创造出具有浓郁地域特色和鲜明个性的地理意象。李汉荣长期生活在秦岭和巴山环绕的陕西汉中小城之中,独特的地域风貌和风俗人情深深地影响着他的散文创作,在他的散文中随处可见具有鲜明地方色彩的地理意象。因此,可以从地理意象入手研究李汉荣散文。另外,在文学意象研究中,意象统计是一种常用的研究方法,对于李汉荣散文中地理意象的研究也可以采用这种统计学的方法。通过地理意象及其统计,这有助于发现李汉荣散文中地理意象的独特之处,也可以推动文学地理学研究走向深入。

一、李汉荣散文中地理意象数据统计及其主要特征

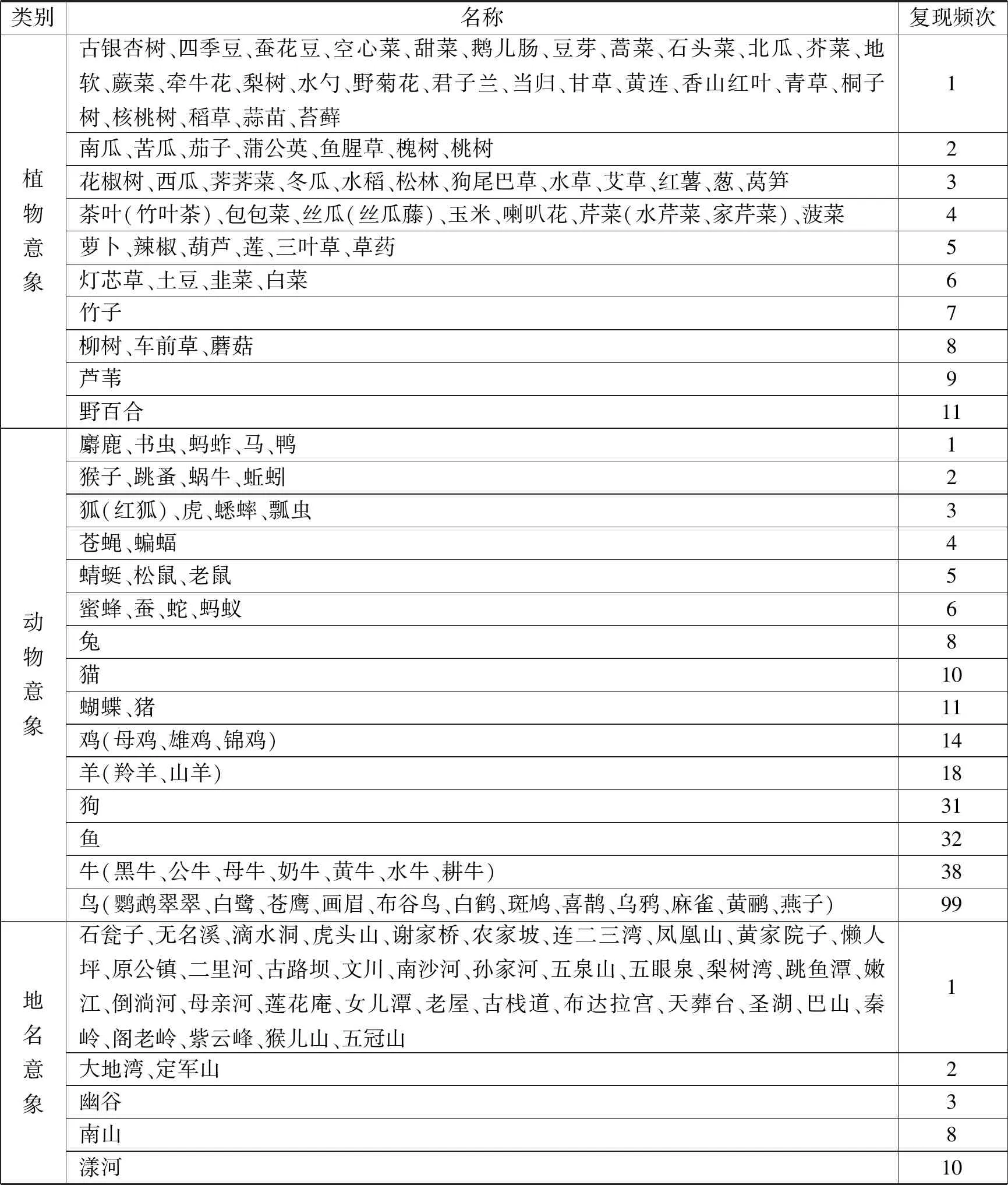

在文学意象研究中,意象在文学文本中复现次数的概率统计和定量分析,是一种常用的统计学方法。通过这种细致而踏实的统计工作,研究者可以从作品的微观层面发现一些令人耳目一新的观点。笔者以李汉荣截止2019年出版的散文集(包括2001年出版的《李汉荣诗文选——与天地精神往来》,2011年出版的《李汉荣散文选集》,2017年出版的《家园与乡愁》和《点亮灵魂的灯》,2019年出版的《河流记:大地伦理与河流美学》和《万物有情》)作为统计对象,运用意象统计法对李汉荣散文中的地理意象进行了复现频次统计和定量分析。在具体统计过程中,笔者先是逐一统计散文中的地理意象,然后对这些地理意象进行归纳概括和类别命名,而不是先分类命名再逐一统计;一篇散文中同一地理意象多次出现,仅统计一次;在具有种属关系的地理意象中,将种概念地理意象归入属概念地理意象中一并统计,例如芹菜、鸡、牛、鸟等都是属概念地理意象,分别包括了不同的种概念地理意象;关于河流意象,李汉荣专门出版了一部散文集《河流记:大地伦理与河流美学》,由此可以看出河流意象对于李汉荣散文创作的重要性,因此将河流这一属概念的地理意象单独列出,同时无名溪、南沙河、漾河等种概念的地理意象体现出鲜明的地域特色,也将其单独列出并归到地名意象之中。通过统计,我们可以得到以下统计数据(表1,表2):

表1 李汉荣散文中地理意象分类统计

天文意象雨、夜晚、白昼1流星2虹3北斗星4星星6月光、太阳、宇宙8闪电、星空9星星10雪12银河14风15天、天空、老天爷16云29月亮35山河土地等意象野地2地气1瀑布、土地8大海13泉16山23石头29河100乡村文明意象月牙锄、镐、铁锨、犁铧、耙、井绳、独轮车、斧头、蓑衣、水磨坊、纺车、顶针、银手镯、贝壳发簪、木格花窗、花轿、扁担、中药房、青花瓷碟、水缸、砚台、针线篮、石马、竹帘、秤、藤椅、伞、红木梳子、首饰篮、雕花木床、烛台、青石板路、农家院子1风车、老屋、柳木拐杖、樟木衣箱、桌子(松木、榆木)、竹篮、蜡烛2棒槌、柳木桥、炊烟、寺庙、镰刀3洗衣石4井9城市文明意象西药房、汽车、盆景、塑料大棚、垃圾堆、塑胶瓶子、英雄牌钢笔1桥(水泥桥、铁桥)、皮鞋、农药、车轮、高速公路、手机2高楼大厦3工业化学4城市8商业市场12钢筋水泥17

表2 李汉荣散文中自然地理意象和人文地理意象分类统计总数

通过对上表统计数据进行比较分析,可以归纳出李汉荣散文中地理意象的主要特征:

第一,李汉荣散文中的地理意象种类丰富多样,在他的散文创作中存在着意象的泛化现象。依据表1所显示的各个意象类别,我们可以发现,李汉荣散文中的地理意象有生机盎然的植物与动物意象,广阔深邃的天文与山河土地等意象,也有地域特色鲜明的地名意象,还有人类农耕文明和工业文明的产物——乡村文明意象和城市文明意象。李汉荣将自己的主观情感投射到自然万物中,使万物皆有情,自然万物皆成意象。比如他写《蔬菜与瓜果》,把“红萝卜、白菜、辣椒、包包菜、葫芦……”[3]62看作是气质秉性各异的朋友,寥寥数语就将各自的性情描述出来;写《田埂上的野花芳草》,将“车前草、马蹄莲、狗尾巴灯芯草……”看作是“大自然的忠诚卫道士,田园诗的坚贞传人”,内心里“对这些野花芳草们充满了由衷尊敬”[3]92;写《动物的眼睛》,从“牛、马、驴、羊、狗”这些动物的眼睛里“看见了纯洁、正直、尊严等动人的东西”[3]126;写《看云》,将云看作“是奶奶在天上呼吸,是奶奶在天上的微笑”[4]313;写《漾河》,把“漾河”看作“是一个山里的孩子,一路颤巍巍地走,羞怯怯地走,笑嬉嬉地走”[4]357;写《温暖的地址》,“谢家桥、连二三湾、凤凰山、懒人坪、二里河……”[5]5这些熟悉的地名各自都有独异的风景,承载着作者的故乡记忆;写《父亲和他用过的农具》,将“锄头、镐、铁锨、犁铧、耙、风车……”[3]3当成最熟悉的老伙伴,一一介绍各自的性情,它们身上承载着父亲经历过的艰苦岁月和土地的记忆。

第二,笔者在李汉荣散文中地理意象的统计工作中发现,他的每一篇散文几乎都有自然地理意象和人文地理意象同时存在。李汉荣运用自然地理意象和人文地理意象营造出大自然与人类社会二元对立的模式,抒发他对大自然中自然景物或生灵意象的赞美和感恩之情,鞭挞人类对大自然的无情蹂躏和践踏,表达了对满目疮痍和灾祸频发的自然生态环境的深沉忧患,并试图用他的文字唤醒人类对自然的保护意识。比如,作者“看着阡陌上可爱的植物们,内心里涌起了很深很浓的感情,对这些野花芳草们充满了由衷尊敬”,认为“它们是大自然的忠诚卫道士,是田园诗的坚贞传人”,并且当他“长久地望着这些温柔的植物们,想起那些关于地球毁灭、动植物灭绝的不祥预言和恐怖电影,想起我们充满忧患和灾变的地球生态环境,内心里产生了深深的忧郁和恐惧”,倡议“我们必须将纯真之美坚持下去,将自然之诗捍卫到底”[3]93。

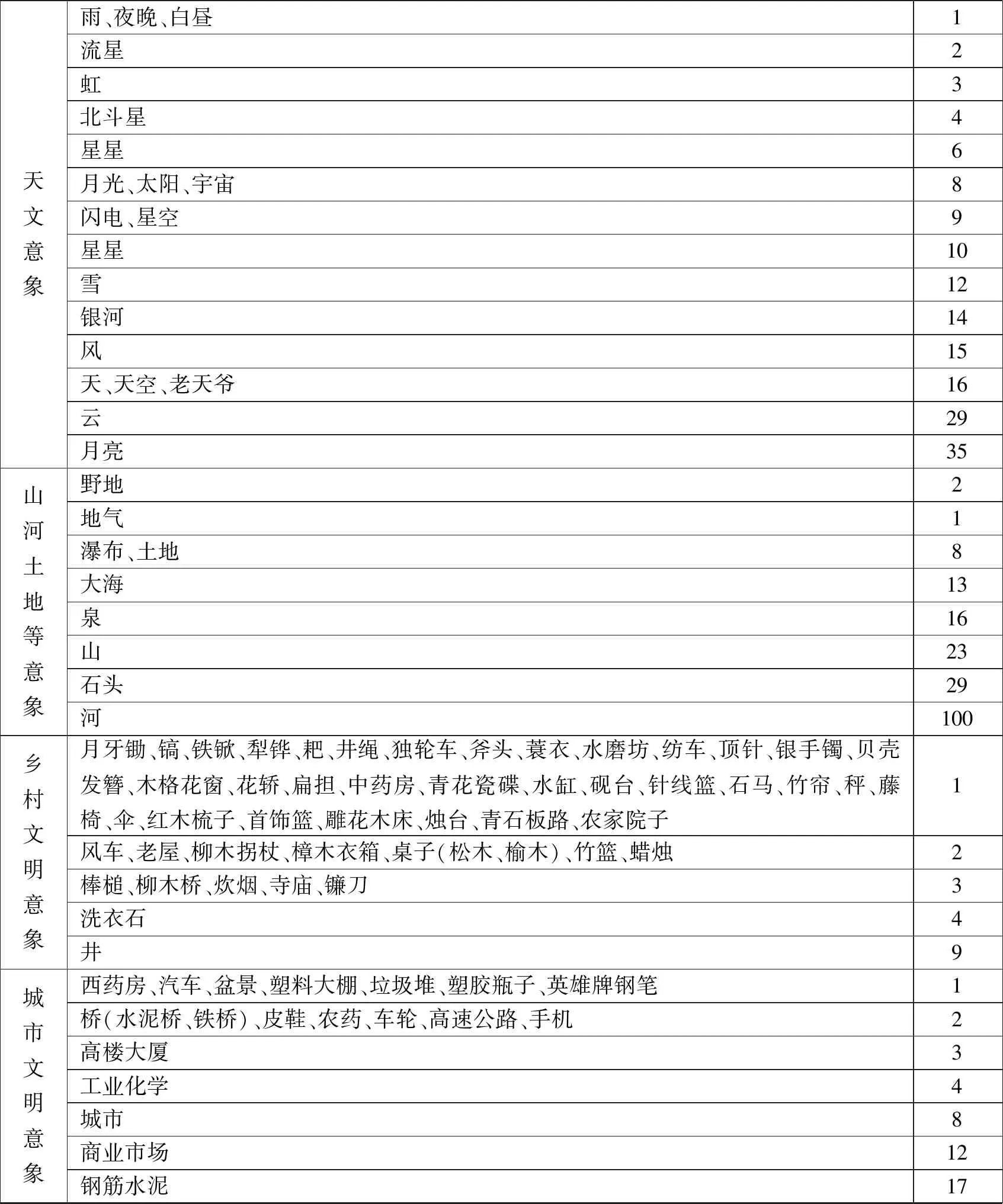

第三,相比于缺少地气的现代人类社会而言,李汉荣对大自然给予热切关注和深情歌颂。依据表2统计数据,我们可以发现,李汉荣散文中自然地理意象的复现频次为1007次,人文地理意象的复现频次为138次,自然地理意象远远多于人文地理意象。依据表1统计数据,从散文单个地理意象来看,出现在20次以上的地理意象,按降序排列依次是:河(100次)、鸟(99次)、牛(38次)、月亮(35次)、鱼(32次)、狗(31次)、石头(29次)、云(29次)、山(23次),这些在散文中出现次数较高的单个地理意象全部都为自然地理意象;出现在10次到20次的地理意象,按降序排列依次是:羊(18次)、钢筋水泥(17次)、天空(16次)、泉(16次)、风(15次)、银河(14次)、鸡(14次)、大海(13次)、雪(12次)、商业市场(12次)、野百合(11次)、蝴蝶(11次)、猪(11次)、猫(10次)、漾河(10次)、星星(10次),可以看到,这些单个地理意象仍以自然地理意象为主。出生于人与自然和谐相处的田园乡村中的李汉荣,从小便生活在氤氲着诗情画意的大自然中,自然中的一草一木都能引起他的情感波动,正如他所说的:“我几乎每一篇诗文写作,总是由于自然景物或生灵意象的触动和感染而生发。即使那些悲天悯物的情愫,也来自我目睹大自然惨遭技术肢解、惨遭人类洗劫和摧残而生起的痛惜之情。”[6]他的散文中随处可见对于花草树木、虫鱼鸟兽自由自在地生长于大自然中美好姿态的描写,表达着他对于大自然对人类无私奉献的感恩之情以及对于人类对大自然忘恩负义、无节制地疯狂掠夺和践踏的悲痛之情。

第四,李汉荣以深情的笔触在散文中表达了人与动植物和谐相处的美好愿景。依据表2所显示的地理意象统计总数可知,动物意象复现频次最高,出现次数为347次,其次是植物意象211次。同时,从李汉荣散文集中有关动物与植物意象的散文中,我们也可以看出这一特征。雷达曾经说过:“地球上的各种生命有机体应该互相依存,共同按照生态学规律,和谐地生活在地球上。所有的生命都有自己的生存权利,理应得到尊重。”[7]2动植物也像人一样自有其内在价值和平等的生命权利,动植物与人类之间应该是一种相互尊重、相互依存的和谐平等关系,李汉荣通过他的散文创作表达了相似的观点。比如,当他“扛着行李远行,在路的转弯处”看见一群蚂蚁正在排队饮水,他停下了赶路的脚步为蚂蚁们让路:“我的双脚犹豫了一会儿,接着停下来,我礼貌地,而且怀着尊敬,我站在他们面前,与他们保持着大约五厘米的距离。”[3]157当他与动植物相处时,他感到:“在简单、纯洁的动物面前,人也变得简单、纯洁了,人就有了从容、宁静、无邪的心境,领略生命与生命交流的喜悦。”[3]88

第五,通过对李汉荣散文中地理意象的统计,可以启发我们思考河流与李汉荣生活道路、性情禀赋和艺术追求之间密切的关联。依据表1统计数据,我们可以发现,在李汉荣散文的单个地理意象中,“河流”意象复现频次最高,出现次数为100次。结合李汉荣2019年出版的散文集《河流记——大地伦理与河流美学》来看,他以河流作为抒情对象创作了105篇散文。在这些关于河流的散文中,李汉荣运用奇幻瑰丽的想象和诗意盎然的语言,将河流的千姿百态和气质禀赋刻画得细致入微,表达了他对于利万物而不争的河流的崇敬与赞美之情。

二、李汉荣散文中地理意象的传统性与创新性

以上依据表1和表2统计数据,从宏观、整体的角度初步总结出了李汉荣散文中地理意象的主要特征。如果进入李汉荣具体的散文文本,结合文学作品中具体意象的历史继承与更新创造这一流变过程,深入思考后可以发现,李汉荣散文中的地理意象也具有传统性与创新性的特点。他散文中的地理意象既有对传统地理意象的继承,也结合了时代发展与个性禀赋,创造出了具有鲜明时代性、个性化和多义性的地理意象。

1.李汉荣散文中地理意象的传统性

在意象的发展演变中,一些艺术感染力较强的意象被持续地保留下来,不断地出现在不同时期不同作家的文学创作中。这种在历代文学作品中反复出现,用以表达作者某种特定思想感情,并具有约定俗成的现成意义和习惯用法的意象,即“原型意象”。“它的生成是与民族文化的演进密切相关,可说是一种历史的积淀,如明月、秋风、落花、流水、归雁、杨柳、杜鹃、长亭、古道等等。”[8]119作品中一出现这一类意象,在读者的脑海中立刻会引发一种习惯性的联想,马上就会理解作者通过这种意象所要传达的思想情感,而不会将这类意象看作是普通的自然景物。“它是诗人凭借对生活的感受和体验而获取积累的,也可以通过对其他作品的阅读从而在潜意识中积淀而成,使之成为一种具有历史性的文化心态”[8]120,这便是“原型意象”的生成过程。

依据表1所显示的李汉荣散文中丰富多样的地理意象可以发现,这种“原型意象”在李汉荣散文中随处可见。李汉荣从《诗经》《楚辞》以及陶渊明、王维、李白等古典诗集和古代诗人的诗歌中汲取文化营养,消化吸收化为自身的文学素养,他有感于家乡的花草树木、鸟兽虫鱼和风俗人情,将之用作他散文中的地理意象,表达对故乡自然山水、生灵万物的赞美之情。例如“碧绿的、柔韧的,打着春天的手势”[3]99的车前草,在他的散文中成为春天的使者,表达着春天到来的喜悦。车前草同样出现在千年之前的《诗经》中:“采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。”“芣苢”,就是车前草[9]10。在古代微风和煦的春天里,一群女子在田野中欢欢喜喜地采摘嫩绿的车前草,享受着春天慷慨的馈赠。这一株车前草穿越千年,长久地保留在文人的笔墨里,在文人笔下化身为春天的使者,传达着春的气息。在李汉荣散文中出现过8次的南山,成为了他探寻“真意”的精神信仰:“南山对于我,是眺望宇宙的看台,是回归自然的驿站。在这里,我试图建立一种‘与宇宙的原始联系’,建立与自然、与生命、与自身的诗性联系。”[3]173“南山”作为一种文学传统意象,也频频出现在古代诗歌中,如陶渊明的《归园田居》:“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。”王维的《送别》:“下马饮君酒,问君何所之?君言不得意,归卧南山陲。”由上述两诗可知,“南山”在诗人笔下成为摆脱世俗纷争,归隐田园,寻求精神家园的象征。李汉荣笔下的“南山”正是这种意象内涵的继承。在散文单个地理意象中出现次数最多的河流,在李汉荣眼中,“是上苍安置在大地上的生命课堂、心灵课堂和美学课堂”[10]67,“爱情与诗情,这两样世间最好的美物,都源于河流的哺育和映照”[10]66。在古人的诗歌中,河流同样是爱情与诗情的诞生地和见证者,如《诗经》中的“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”与“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方”。李之仪的《卜算子·我住长江头》:“我住长江头,君住长江尾;日日思君不见君,共饮长江水。”刘禹锡的《竹枝词二首·其一》:“杨柳青青江水平,闻郎岸上踏歌声。”除了车前草、南山和河流,李汉荣散文中月亮、竹子、柳树、牛等意象,同样继承了前人诗文中同一意象的传统含义。

上文根据表1统计结果,举例分析了李汉荣散文中的“原型意象”,以历代文学作品中经常出现的“车前草”“南山”“河流”等意象为例,显示了李汉荣散文中地理意象对传统意象的继承,证明了李汉荣散文中地理意象的传统性。

2.李汉荣散文中地理意象的创新性

袁行霈曾说过:“意象和词藻还具有时代特点。”[1]70在对李汉荣散文中地理意象的统计过程中发现,李汉荣散文创作除了继承现有的传统意象之外,还对传统意象进行更新和发展,在传统意象内涵中注入了时代内容,丰富拓展了传统意象的意蕴,使传统意象具有鲜明的时代性。例如,在《棒槌》中,作者将“浑厚朴素的棒槌”看作是人类与河流和谐相处的媒介,河流因人类的污染“正在死去”[11]141,棒槌也逐渐被遗忘在历史的角落,表达了作者对美好事物逝去的惋惜,对人类无节制地践踏自然的鞭挞。而在古人的诗文中,杵即棒槌,主要表达着古人们的思乡怀人之情,比如陆游的《秋思》:“衣杵相望深巷月,井桐摇落故园秋。”秦观的《满庭芳·碧水惊秋》:“又是重阳近也,几处处,砧杵声催。”韦应物的《登楼寄王卿》:“数家砧杵秋山下,一郡荆榛寒雨中。”相比古代诗人,李汉荣笔下的棒槌寄寓着作者深沉的生态忧患之情,具有鲜明的时代特征。同时,在物质生活极为丰富的当今时代,出现了许多古人不曾知晓的新事物。李汉荣与时俱进,将自己的创作视野投向家乡故土与现代生活,结合自身的情感体验,创造出了大量反映现代生活的、独具个性的新意象,进一步丰富发展了传统意象体系。例如,在《对一个垃圾堆的观察》中,作者从“垃圾堆”里看到了“一点都不起眼的垃圾后面,都站着一位地老天荒的神灵——时间”[11]155,表达了他独到的观点——生活中即使再有价值的事物也会随着时间的推移而变得毫无价值。在《一个古老村庄消失的前夜》中,作者将“推土机”“挖掘机”“搅拌机”“钢筋水泥”[11]40等城市工业文明意象纳入自己的创作视野,“表现了作者对城市肆意扩张给古老村庄造成损毁、自然美景消逝、乡村文化败落、农民精神家园失守的艺术思索,体现出作者浓厚的故园情结、忧患意识与人文情怀”[12]。这些充满时代气息的新意象,正是作者有感于现代工业生活的特点而创造出来的。

笔者在对李汉荣散文中地理意象的统计过程中发现,李汉荣散文中的地理意象还具有强烈的个性特点。正如陈植锷所说:“强调诗人的主观感受,认为文学是作家的自我表现,乃是我国古代文论中一个源远流长的基本文学观。”[13]159独具个性化的意象创造,正是这种文学观在文学创作中的具象呈现。意象创造作为文学家的一种心理活动,是作家由于某一物象的触发所引起的直接经验和间接经验在心中的复现。20世纪美国意象派诗人庞德认为:“意象”不是一种图像式的重现,而是“一种在瞬间呈现的理智与感情的复杂经验”,是一种“各种根本不同的观念的联合”[14]202。因此,意象创造带有作者强烈的主观色彩。李汉荣散文中的地理意象同样具有独特的主观个性色彩。例如,故乡的那些“温暖的地址”,经过他的诗心创造,成为了乡土记忆的载体:“谢家桥”记录着作者的青春懵懂;“农家坡”化身为慈祥的农家婆;“懒人坪给予了作者最初的自然之美的感染和启蒙”[5]240,“丰富了作者对劳动的体验和对山野的最初审美”[5]241。这些带有作者强烈主观色彩的地理意象,烙印着作者独特的乡土记忆和情感体验,成为展示作者内心世界的最佳窗口。

从微观层面来看,李汉荣散文中的地理意象还具有丰富的内涵。在他的散文中,同一个客观物象在散文的不同语境中被赋予了不同的思想感情,形成了同一个意象的多个内涵。例如“月亮”意象,在《我丢失的月光》中,月亮唤醒了作者“那种透明的、从灵魂里荡漾而来的美好感觉”[3]246,成为一种超越表层物象的神性存在;在《心中的月亮》中,月亮化身为“人类的精神情人、心灵伴侣和诗意源泉”[11]170,是所有美好事物的化身,表达了作者对月亮的虔敬与感恩之情;在《月夜,小河边的桂芳嫂子》中,月亮成为了桂芳嫂子的知心闺蜜,陪伴着“浪漫的乡间嫂子”[10]173捶洗新郎的衣服;在《万物都是发明家》中,月亮成为了一个杰出的发明家,“它发明了绵绵不绝的乡愁,发明了自身的阴晴圆缺,发明了诗情诗意”[11]91,表达了作者对于月亮由衷的惊奇与崇敬之情。作者在意象的创造过程中,面对同一个物象,由于身处不同的境遇,也会产生丰富多样的情感体验,从而创造出内涵丰富的意象。

李汉荣散文中地理意象鲜明的时代色彩、独特的个性特征和丰富的内涵,丰富发展了传统意象体系,构成了五彩斑斓、意味无穷的诗性世界。

三、李汉荣散文中地理意象特征的成因

任何事物或现象的产生都是内因和外因共同作用的结果,内因是现象形成的根据,外因是现象形成的必要条件。李汉荣散文中地理意象特征的形成也不例外。具体来说,李汉荣散文中地理意象特征的形成,既是李汉荣自身以诗心观照自然万物的结果,也是他个人成长的外部环境——自然环境和人文环境双重影响的结果。

1.以诗心观照自然万物

在对李汉荣散文中地理意象的统计过程中,常常会在头脑中产生这样的疑问:他散文中的地理意象大都是我们日常生活中司空见惯的事物,为什么经过他的渲染描摹,就变成了他笔下意蕴深厚的地理意象,他是怎样透过事物平凡朴素的表象见到其灵动鲜活的内蕴的?作者在《点亮灵魂的灯》一文中给予了我们答案——“灵魂到场”:“由于灵魂的到场,事物就逸出了它实用性、有限性的枷锁,而与更广大的因果、更辽阔的背景发生了关联,那高出事物的有限‘物性’、潜藏于事物背后的更深刻的属性——它的‘神性’就随之敞开并呈现出来,于是,我们就透过世界的物质运动的轨迹,感悟到更加深奥和庄严的精神运动。”[11]165从这段话中我们可以看出,在李汉荣的潜意识思维中存在着明显的诗性智慧的思维模式。维柯在他的《新科学》中通过探究原始人的思维模式发现了深藏于原始人蒙昧头脑中独特的认识世界和创造事物的思想武器——诗性智慧,并对诗性智慧的深刻意蕴作了初步的解释和说明:诗性智慧是一种具有鲜活创造力的思维模式,原始人凭借与生俱来的旺盛感觉力和生动想象力,创造性地解释他们周围所感知到的世界,“对进入他们视野的全部宇宙以及其中各个部分,他们都赋予生命,使之成为一种有生命的实体存在”[15]191。李汉荣以诗性智慧观照自然万物,“硬的、静止的”石头在他眼中“是建造宇宙神庙的材料,它见证了宇宙运动的神秘过程,它是时间的密码”;“软的、流动的”水在他眼中“起源于我们想象力不能抵达的上游,水流过世世代代人的身体和眸子,水里面保存着智者的眼神,保存着孔子‘逝者如斯夫,不舍昼夜’的叹息和他投进水里的沉思的眼神”[11]165。于是,在他的散文中便创造出具有强烈的情感性、生动的形象性的诗意盎然的诗性世界。

李汉荣作为一位出生于秦岭巴山乡村中的作家,与自然有一种天然的亲近之情。他说:“漫长的农耕岁月和田园生活构成了我们的记忆和文化,对土地的尊敬和感念、对山河自然的依赖和感激、对草木生灵的依恋和怜惜乃至同情,积淀成我们每一个人内心里、血脉里最深最浓的情愫。即使在工业化和城市化快速推进的今天,这种记忆、情感和文化依然是我们灵魂的原型和底色。”[6]结合统计结果来看,李汉荣散文中的地理意象具有传统性,思考这一特征产生的原因可知,李汉荣喜爱阅读一些古典诗词,认为“诗是文学艺术的本质和灵魂”[4]227。古诗中的一些意象,经过李汉荣的诗心熔铸,化为他散文中的地理意象;诗人们在诗中对于山河大地、生灵万物的赞美之情激荡着李汉荣的心,内化为他对于大自然的无限热爱之情。他“通过阅读和信仰,通过智性沉思和审美沉浸,通过心灵漫游和精神创造,通过这种种内在的灵性生活”[3]7,将古典诗词纳入他的内在体验之中,成为他创作思维中的文化无意识,潜移默化地影响着他的散文创作和对地理意象的选择。以这种文化无意识和深厚情感去观照自然万物,“把目光和心意投向广袤的大地山川、万物生灵,以及我们置身其间的历史与生活,去感悟,去言说”[16],于是,李汉荣在散文中创造出了种类丰富的地理意象。

李汉荣以诗心观照自然万物,潜藏于思维中的诗性智慧的思维模式以及与自然天然的亲近之情,使得他笔下的自然万物都具有了丰富的意蕴。李汉荣散文中地理意象种类丰富多样,出现意象的泛化现象便不难理解了。

2.个人成长环境的影响

作家个人成长环境包括自然环境和人文环境,“自然环境与人文环境的各个要素,都会对人类活动及其生存构成影响,包括对文学家生长与文学作品创作的影响”[17]36。正如李汉荣在《河流在血脉里蜿蜒》一文中所说的:“一个人就是他生长环境的手抄本,在以后的岁月,无论怎样涂抹、改写、润色,无论怎样设计封面、选择插图、变换版式,但早年的手稿暗中决定着这本书的品质和灵魂。”[10]80同时,作家个人成长环境的时代变迁,对于作家的文学创作也有深远的影响。

自然环境对文学家及其创作的影响主要表现在两个方面:“一是对文学家的气质与人格的影响,二是对文学题材、文学地理空间和文学风格的影响。”[17]37李汉荣是在河边长大的,故乡的漾河养育他成长,多年来他也主要生活在陕南的汉江流域。在他的散文集中他曾多次谈到漾河与自己的成长、性格以及文学创作的关系:“说来,我还算是个有点福气的人,投生在李家营,李家营旁边就是绕村而过的漾河。我的漾河,注定要灌溉和荡漾我的一生”[10]275;“我们来源于水,我们身体的百分之七十是水,那么,也许我们身上那些可爱的情感、美感和灵性,有百分之七十是水赐给我们的”[10]36;“漾河,挺诗意的名字。水多则漾,漾而成纹,纹者,文也。文与水总是分不开的。水边长大的人,抑或沦落荒原迁移都市,依然心中浩浩,水之纹化为心之纹,成就了人间的美文”[3]80。漾河灌溉了李汉荣的成长,哺育了他包容万物的博爱之心,也为他的散文创作提供了取之不尽用之不竭的题材。李汉荣长期生活在陕西汉中小城中,北依秦岭、南屏巴山的独特地理位置造就了汉中温和湿润、植被繁茂的独特地域风貌,“雨热同季、护温保湿,成为植物生长的天然温室”[18]6,哺育了丰富多样的草木生灵。这些生机盎然的草木生灵进入作家的创作视野,经过他的诗心创造,从而形成具有鲜活性灵的独特意象。比如他笔下的蚕花豆,“有一种忧郁的情调,它是典型的平民,骨子里却透出贵族的气质”[5]29;生长于悬崖峭壁上的石头菜教给生活清贫的人们战胜苦难的勇气,“它们厮守着那些陡峭崖壁和背阴荒坡,自得其乐着,自忍其苦着,自生自灭着,凭着石头缝里渗出的水分和稀薄的养分,养活和安顿着自己清苦的一生”[5]71;在农村中随处可见的狗“是乡土文化的一部分,是民俗风情里的一个鲜活诙谐的意象和经典符号,天然地带着哲学和喜剧色彩”[5]163。

除了自然环境,“人文环境包括政治、军事、经济、文教、宗教、风俗和语言等要素,这些要素都能对人类的生活和思想产生重要的影响,这是不言而喻的”[17]48。在这些众多的要素中,“就人文环境这一方面来讲,关键要素是人文气候”[17]55。一个具有旺盛创造力和生动想象力的优秀作家,“是不能离开相应的人文气候,不能离开相应的风俗(风气、民俗、民风)的”[17]69。李汉荣多年来长期生活在陕西汉中小城,汉中是两汉三国文化的重要发祥地,“东汉摩崖石刻《石门颂》记载:‘高祖受命,兴于汉中,道由子午,出散入秦,建定帝位,以汉坻焉’,说明汉朝‘兴于汉中’,‘建定帝位’。”[18]20这里既有历史悠久的名胜古迹,也有淳朴厚道的民风民俗。这种人文环境深深地影响着李汉荣的散文创作,在他笔下,汉中的两汉三国的历史文化遗迹都展现出了它们丰富的历史文化底蕴,也融进了他对历史的独特思考。比如,“因为《三国演义》记载的那段往事,蜀将黄忠在此腰斩魏将夏侯渊,夏侯渊死了,定军山成为名山。然而我们的古人并非一味地以成败论英雄,定军山下有黄忠纪念碑,也有夏侯渊纪念碑”,从中作者看到了“混沌时间里人性透明的一面,因了这透明,充满恩仇铁血的历史剧才透出一点光亮、轻松和宽容”[4]350;作者去诸葛亮墓拜谒,由伟人墓冢想到“灵魂不灭”,“墓里的伟人也许早已变成泥土,被树木和花草吸收,而他长眠的地方,有一种东西永远不会休眠”,“那该是对大地和生命的热爱,对回荡于天地万物中的某种崇高精神的敬畏和为之服役的忠贞情怀”[4]351。

作家成长的自然环境和人文环境对于其文学创作具有深远的影响,这是不言而喻的。除此之外,上文所论述的李汉荣散文中地理意象的时代特征,也启发我们思考作家成长环境的时代变迁对于作家创作的影响。正如韦勒克所说的,“文学是一个与时代同时出现的秩序”,“一个作家应该完满地去表现他自己时代的生活”[14]31。李汉荣在他的散文创作过程中不可避免地受到外在环境的时代变迁的影响。李汉荣时刻关注家乡自然环境的时代变化,他怀念小时候故乡的山清水秀,对如今家乡环境的污染破坏痛心疾首,“让我心疼的是,美丽的河流很难看到了,我市地处祖国腹地,受着秦岭山脉天然摇篮的保护,连一些小河小溪也被污染,有的已经干涸,其他地方的情况可想而知”[19]。依据表2可知,在他的散文中,他向往过去农耕文明时代那种人与自然和谐相处的诗意生活,批判如今工业文明时代人类对自然无节制地破坏和掠夺的行为,表达了对于自然的热爱之情。

陕西汉中的独特地理风貌、风俗人情和悠久历史文化,既影响了李汉荣的气质人格,使他养成了包容万物的博爱之心和敬畏生命的感恩之情,也为他的散文创作提供了取之不竭的地理题材,经他诗化处理从而成为散文中丰富多样的地理意象。

四、结 语

通过细致地阅读李汉荣截止2019年出版的全部散文作品,运用意象统计的方法对李汉荣散文中的地理意象进行统计研究,可以帮助我们总结归纳出李汉荣散文中地理意象的主要特征。这些特征的形成,既与李汉荣以诗心观照自然万物有关,也是其个人成长环境影响作用的结果。

陈植锷在《诗歌意象论》中曾说:“诗人的生活道路,决定了他对意象的喜好和选择。反之,为诗歌意象的对比而作的统计,可以帮助我们找到诗人情感的主要归宿。”[13]225这一具有普遍规律性的结论也同样适用于对李汉荣散文中地理意象的考察分析。李汉荣散文中的地理意象是故乡的自然万物经过他的诗心观照后的产物,它体现着李汉荣独特的审美选择、情感体验和哲学思考,是理解李汉荣散文创作的一把钥匙。从作家创作的角度来看,李汉荣在散文的创作过程中,有感于家乡的自然万物,将他内心复杂微妙的情感体验熔铸成生动具体的地理意象。这些地理意象大到浩瀚无垠的宇宙星空,小到灵动鲜活的花鸟虫鱼,可以说是“宇宙之大,苍蝇之微,皆可取材”[20]64。这使他的散文既具有庄严阔大的境界,也具有灵动细腻的情致,从而获得了丰厚的艺术价值和感人的艺术魅力。从读者接受的角度来看,当读者阅读欣赏李汉荣的散文时,散文中丰富多样的地理意象会引领读者透过朴素的自然物象看到其背后更加深刻的思想意蕴,给读者以深刻的思想启迪和味之不尽的审美感受。