基于虚拟现实技术的探究式学习环境设计与效果研究

2020-04-01张雪罗恒李文昊左明章

张雪 罗恒 李文昊 左明章

[摘 要] 虚拟现实技术的迅速发展使越来越多的学者开始探索其在教育领域的创新应用。然而,现阶段尚缺乏将虚拟现实技术特性和教学理论有机整合的设计研究和效果检验。针对该研究的局限性和我国儿童交通安全教育的具体需求,文章对虚拟现实技术支持下的探究式交通安全教育模式进行了系统设计,结合实例分析了如何将真实性、开放探索性、关键决策点、问题空间和专家反馈等探究式学习原则应用在虚拟现实学习环境的情境、任务、交互和反馈设计中。为进一步检验其教学效果,文章开展准实验研究,对湖北省城市、城郊和农村地区三所小学的79名儿童在该学习环境中的学习表现和体验进行了定量和定性分析。研究结果表明,该学习环境能有效诊断并改善儿童的危险道路行为,如横冲马路、绿灯闪烁时过马路、不检查交通状况等,且城乡环境和年级水平对儿童交通行为表现和学习效果没有显著影响。研究结果对改革我国儿童交通安全教育模式、提升教育质量有一定的指导意义。

[关键词] 虚拟现实; 探究式学习; 道路安全教育; 教学设计; 准实验研究

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

一、引 言

虚拟现实技术(Virtual Reality Technology,简称VR)是一种创建和体验交互式三维虚拟环境的计算机仿真技术:虚拟环境为用户提供视觉、听觉、触觉等多重感官刺激,用户可以通过头盔显示器、数据手套、体感控制器等传感设备在虚拟环境中实现自然交互[1-2]。Burdea和Coiffet将沉浸性(Immersion)、交互性(Interaction)和想象性(Imagination)归纳为VR技术的基本特征,也称3I特征[3]。Dalgarno和Lee在3I特征的基础上进一步分析了VR技术的5个学习能供性,分别是发展空间知识表征、提供探究式学习任务、提升学习动机与投入、促进情境化学习与知识迁移和丰富协作学习模式[4]。Shin从情感维度分析了虚拟现实环境对培养学习者同理心和代入感的积极影响,强调“共情感”对学习交互和学习体验的重要性[5]。虚拟现实技术不断完善的技术特性和持续降低的应用成本,使其成为2018高教版《地平线报告》预测的六项关键教育技术之一[6]。

当前,教育类文献中对VR技术的研究呈快速增长趋势。研究热点从早期对情境感知、三维建模、人机交互等关键技术的探讨逐渐转向VR在具体学科中的应用实践和效果评估的研究[7]。Merchant等人通过对VR文献中69项实验研究结果进行元分析发现,VR技术总体上对学习结果有促进作用[8]。然而,现阶段国内外研究仍存在以下几方面的局限性:(1)文献中的VR教学环境多为基于投屏电视、纸板眼镜和电脑仿真的半沉浸式环境,应用全沉浸式VR技术(如VR头盔、体感交互等)的教学干预较为少见;(2)大多数量化研究是在严格控制的实验室环境中进行的,而且质性研究偏少,缺少对教学过程和学习体验深入细致的分析与解读;(3)缺乏将VR技术特性和教学设计理论有机整合的设计研究,研究结果对教学实践的指导意义有限。针对当前相关研究的局限性,本研究将全沉浸式VR技术与探究式学习理论有机整合,提出了一种適用于VR环境的探究式学习模式,并采用量化和质性相结合的方法检验该教学模式的教学效果。通过论证和检验VR教学环境中情境设计、任务设计、交互设计、反馈设计等教学策略,进一步发展和完善了基于VR技术的探究式学习理论。

二、探究式学习相关理论

(一)探究式学习

探究式学习(Inquiry-Based Learning)是一种以学生为中心的建构主义教学方法,引导学生在开放问题情境中积极主动地探索,实现自我导向、归纳演绎、构建知识。探究式学习的两种常见形式是问题教学(Problem-Based Learning)和案例教学(Case-Based Instruction),其本质都是围绕情境问题开展探究式学习活动,从而培养学生分析问题、解决问题和知识迁移等高阶思维能力。

1. 问题教学

问题教学旨在引导学生在分析任务的过程中发现问题,从而发展学生灵活应用特定知识和概念来解决问题的能力。Jonassen提出问题教学是一个完整的学习空间,包括问题空间和相关的概念空间,展示了如何解决问题的过程[9]。每个问题都存在一个问题空间,它指在任务环境下用于解决问题中的矛盾冲突所涉及的特定知识、规则和方法,强调考查学生面对任务环境的内部表征。具体而言,问题空间包括两种结构:任务环境的结构和信息处理系统的结构。每一个问题形式为[A=>B]的向量元组,它包括三个组成部分,其中A和B分别代表问题的起始状态和终止状态,而“=>”表示从起始状态到终止状态所需的某种规则或方法。在此基础上构建的任务环境结构包括七个特征[10]:(1)问题有一定的自由度和层次性;(2)问题规模大且复杂;(3)问题解决存在延迟或即时反馈;(4)有意图的输入和规范的输出;(5)约束控制策略;(6)可能存在的干扰因素;(7)答案没有对错之分,需要个性化评估。将构成问题的三种成分作为常量,与任务环境的设计之间建立“解释性联系”,共同构成问题空间的设计。

2. 案例教学

案例即一个或者多个真实且复杂的事件或情景,通过案例中的人物活动或事件发展向案例分析者提供间接经验。案例为分析者提供讨论、反思、问题求解和应用理论的机会,其质量很大程度上影响着案例教学的质量。一个优秀案例应包含三个要素[11]:(1)真实问题情境描述,反映现实世界问题的复杂性,提升案例的真实感和沉浸感;(2)必要的反馈意见和专家评语,教师需在案例故事的关键决策点引导学生进行反思并提供指导意见;(3)多种媒体内容的呈现,信息技术为案例设计开发提供了更多可能性,基于视频、音频、图片、动画等多媒体呈现能充分展示案例问题的情境性和复杂性。

(二)探究式学习设计原则

通过对上述探究式学习相关文献的梳理,本研究总结了五条探究式学习环境的设计原则,见表1,这些原则指导了VR支持的探究式学习环境的设计。

三、教学设计实例:基于VR的

儿童道路交通安全教育

(一)教学问题

世界卫生组织《2018全球道路安全现状报告》指出,交通事故已成为全球儿童致死的首要原因[12]。中国每年有超过1.85万名0~14岁儿童死于交通事故。同时,中国经济的快速发展导致了农村向城市的大规模迁移和农村地区人口的机动化,无论是农村还是城市儿童都面临着更大的交通安全风险。然而,当前我国中小学交通安全教育一般仍采用基于图书和录像的讲授式教学,形式单一,方法落后,缺乏系统性、交互性和吸引力。改善我国儿童交通安全教育已经刻不容缓。而VR技术因其沉浸性、交互性和想象性特征,为创新交通安全教育模式、提升学习效果提供了可能。首先,VR技术能够完全模拟和仿真现实道路交通场景,创建一个足够真实又绝对安全的虚拟交通环境,有助于了解儿童对道路安全的认知误区和行为习惯。其次,VR环境可控可靠,可以通过调整车速、路况、天气、信号灯等参数丰富学习场景,为当地儿童提供量身定制的训练体验。最后,VR技术提供逼真的图像、声音等能大幅提高学习的趣味性和临场感,允许儿童积极探索和重复练习。在已有教学环境无法满足教学需求的情况下,利用VR技术构建学习环境、创设问题情境、拓展学习空间是可行的方法。基于此,本研究应用问题教学和案例教学等探究式学习方式,结合VR技术的学习能供性对交通安全教学模式进行设计。

(二)VR支持的探究式学习设计

本研究以探究式学习的设计原则为指导思想,充分发挥教师的专家指引作用,设计了如图1所示的“探索—复盘—练习—反思”的基于VR的探究式学习模式。该模式强调学习环境中真实问题情境的创设,支持儿童在虚拟交通环境中进行自由探索,将复杂的交通任务分解为三个子任务作为关键决策点,每个子任务问题空间中初始状态、目标状态和交通规则明确,且加入了一定的干扰因素,教师在复盘和反思环节就儿童学习者的实际表现情况进行个性化引导,引导他们进行观察分析、决策实践和反思讨论等高阶思维活动,从而加深其对交通安全知识的深入理解、提高其交通知识的应用能力。以下从学习环境设计的四个要素(情境、任务、交互、反馈)分别阐述VR技术特性和探究式学习原则在该教学环境中进行整合的设计与具体实现方法。

1. 情境设计

本研究使用Unity 3D游戏引擎和Oculus Rift软件开发工具包设计开发了一个可移动的全沉浸式虚拟环境。Unity 3D通过高级视觉和音频效果快速创建和轻松部署VR应用程序,Oculus Rift通过其高分辨率头戴式显示器及两个红外传感器实现大型跟踪空间。如图2所示,该情境设置允许参与者在跟踪空间内自由漫游。创设的虚拟环境是基于城市中心道路交通实况构建的虚拟道路交通场景,包括4条街道、9条人行横道和7个交通灯。在该环境中每个控制装置都发生着现实行为,如车流车量、360度视角、光线明暗效果等使儿童能够完全真实地感受到道路上的“危险”。但是,儿童可能会出于好奇或者追求刺激的心态故意尝试错误的交通行为,如横穿马路、不走斑马线或故意跑向倒退的车辆后面等。因此,为了不对错误的交通行为起到强化的作用,该VR环境的程序设定会及时制止错误行为的进一步发展,避免事故场面给儿童带来的心理阴影。

情境设计所应用到的探究式学习设计原则包括:(1)真实性原则,利用VR技术的沉浸性特征呈现一个包含多种交通情境的高度仿真的虚拟世界;(2)开放探索原则,利用VR技术的交互性特征提供一个开放自由的交通道路探索空间。

2. 任务设计

本研究设计了“交通信号灯”的问题空间,如图3所示。在该问题空间中设置了三个虚拟场景,分别是路口1“信号灯红灯状态同伴在马路对面招手”、路口2“准备过马路时绿灯开始闪烁”和路口3“信号灯绿灯状态但有校车在倒车”。三个虚拟场景的位置分别对应三个关键的决策点,即立刻横穿马路还是等待绿灯时从斑马线过马路(C1)、绿灯倒计时闪烁时是原地等待还是快速通过(C2)、校车倒车时是横穿马路还是等待(C3)。每一个决策点都是具有明确始末状态、程序规则和认知干扰的问题任务。以第三个“信号灯绿灯状态但有校车在倒车”的决策任务为例:开始状态是当儿童走近第三条马路边准备过马路时校车开始倒退至斑马线的位置;结束状态是校车驶离斑马线,儿童安全地穿过马路;限定的规则是必须等校车倒车完成后且绿灯时才可穿过马路;干扰因素即突然后退的校车。

整个问题空间中,儿童以第一人称视角自由探索,具体的描述为:在放学回家的路上先后穿过三条马路,即解决潜在的三个过马路任务。另外,该虚拟环境凸显实时定位儿童的行为状态诱发事件的随机性特征,表现在每一位儿童可能步行速度不同,即使在相同的场景下可能面对的状况也不同,例如,有的儿童还未走到第二条马路时信号灯就在闪烁,而有的儿童走到第二条马路边时信号灯才开始闪烁,接下来儿童的决策反应就有可能不同。

任务设计应用到的探究式学习设计原则包括:(1)问题空间原则,将安全教育教学场所置于具有明确始末状态的道路交通实况中,参与者利用规定的交通规则安全通过“过马路”的一系列子任务;(2)关键决策点原则,将学习交通道路安全知识置于有意义的决策任务中,参与者通过自主解决任务和反思他们的经验来学习。

3. 交互设计

针对VR支持的交通安全教学环境中的交互设计,首先,体现在VR环境中程序设定的多个组件之间的交互,如行驶车辆与信号灯的交互、车辆之间的交互等是道路中的必要因素,有助于增进学习者的沉浸感。其次,体现在参与者本身与VR硬件设备进行的体感交互,外接式头戴设备采用实时计算的虚拟视覺信号替代真实世界,使用户产生身处现实世界的错觉,而基于触觉感知的动作捕捉系统,依靠移动控制器设备,能够实时完成对虚拟角色的空间定位、动作同步与行为驱动,通过多种体感设备的整合带给参与者综合的沉浸式感知体验。另外,体现在参与者与虚拟对象进行的交互,如图4所示,主要通过与虚线场景中“同伴”的交互,引导参与者迅速进入虚拟角色。最后体现在参与者在虚拟环境中自由探索实时交互诱发事件的发生,如场景三发生“校车开始倒车”这一动作的前提是参与者走到第三条马路边准备过马路诱发关键决策点(C3)这一任务。

交互设计应用到的探究式学习设计原则包括:(1)开放探索原则,表现在参与者能够在环境中自由探索,并通过人机交互设计,为探索过程提供及时的结果反馈;(2)关键决策点原则,设计诱发决策的关键事件如同伴召唤、绿灯闪烁、校车倒车等的发生,提供任务指示,从而引发参与者做出决定并展示相关后果。

4. 反馈设计

在该学习环境中,学生成为真正的主动探究者,教师即引导者和访谈者。基于VR能够重复提供完全相同的探索环境,本研究尝试通过个性化重复练习的行为干预发展儿童在交通中安全穿越道路所需的复杂认知感知技能,具体做法是使学习者先后体验两次相同的虚拟交通道路场景,并安排教师与学习者的两次交流促进儿童学习者更加全面、深刻地认识交通安全知识。第一阶段,教师作为一名引导者,负责观察学习者第一次自由探索期间的表现,并在结束后与其进行复盘引导,主要询问场景中的具体行为,如“当你想去见你的同伴时,你能告诉我你所看到的一切吗?当你走到第二条马路的时候,你有注意到信号灯的颜色吗?”等问题,该阶段的主要目的是基于虚拟场景中的交通实况告诉他们这种情况下正确的行为是什么。第二阶段,教师作为一名访谈者,了解学习者两次体验后的心理和行为变化,主要针对学习者对整个学习经历的感受,如“你今天学到了什么,下次你过马路时,你会做什么(你会应用你学到的东西)吗”,该阶段的主要目的是总结反馈学习到的交通安全知识并促进知识的迁移。

反馈设计应用到的探究式学习设计原则是专家反馈原则,通过第一轮的探索,教师找出儿童的错误交通行为及背后原因,并有针对性地提供个性化的指导教学,纠正错误交通概念和行为习惯,引导儿童反思和知识迁移。

四、VR支持的儿童道路交通安全

教育的效果分析

(一)教学实验的开展

为检验基于VR的探究式学习环境的学习效果,本研究采用准实验设计研究的方式,在湖北省不同地区的小学进行实验研究。通过分层抽样的方法选取了79名一年级至三年级的志愿者参与研究,其中,男生38人,女生41人;一年级学生26人,二年级学生26人,三年级学生27人。79名参与者分别来自三个不同的小学,其中,20名学生就读于武汉市中心小学DXH,该学校的学生主要来自城市家庭,29名学生就读于武汉市郊小学HLC,该学校主要招收农民工家庭的孩子,30名学生就读于乡镇小学FHX,这是一所为当地农村家庭孩子提供教育的学校。因此,本研究将20名DXH参与者划分为城市学生、29名HLC参与者划分为农民工学生、30名FHX参与者划分为农村学生。

实验开展时,每个参与者的VR体验持续约20分钟,由4个阶段组成。第一阶段即第一次练习T1,参与者在安全的条件下探索虚拟现实环境,尝试完成三个过马路任务。与此同时,教师使用观察清单记录所有正确和错误的交通行为,并基于这些数据制定第二阶段的访谈问题。第二阶段,教师向参与者调查其交通行为背后的理由并针对性地向其提供安全指导。第三阶段,参与者进行第二次练习T2并完成相同的过马路任务。在第四阶段进行了结束面谈,参与者向教师讲述了VR学习经历并就整个体验过程进行反思。

实验结束后,研究人员对行为观察和质性访谈两类数据进行预处理。在表2所列的观察清单中,教师在实验观察期间给出了初步评价,后来由两名研究人员通过分析录像加以核实来确保其有效性。该观察清单采用0(否)和1(是)的二元评分对分布在3个过马路任务中的5种正确交通行为进行量化,计算出参与者每个交通行为的平均得分(X_Bi,i = 1-5)和三个过马路任务的平均得分(X_Ci,i= 1-3),并得出行为和任务的整体表现得分(X_B,X_C)。所有的得分都在0和1之间。

所有的量化数据转化为IBM SPSS 20.0 统计格式的文件进行数据分析,通过重复测量方差分析对比参与者练习T1和练习T2前后的表现差异,以验证基于VR的探究式儿童道路安全教育学习环境的教学效果。另外,研究人员也整理分析了所有参与者两次访谈的质性数据,以调查参与者做出行为决策的原因以及在VR环境下的学习体验。

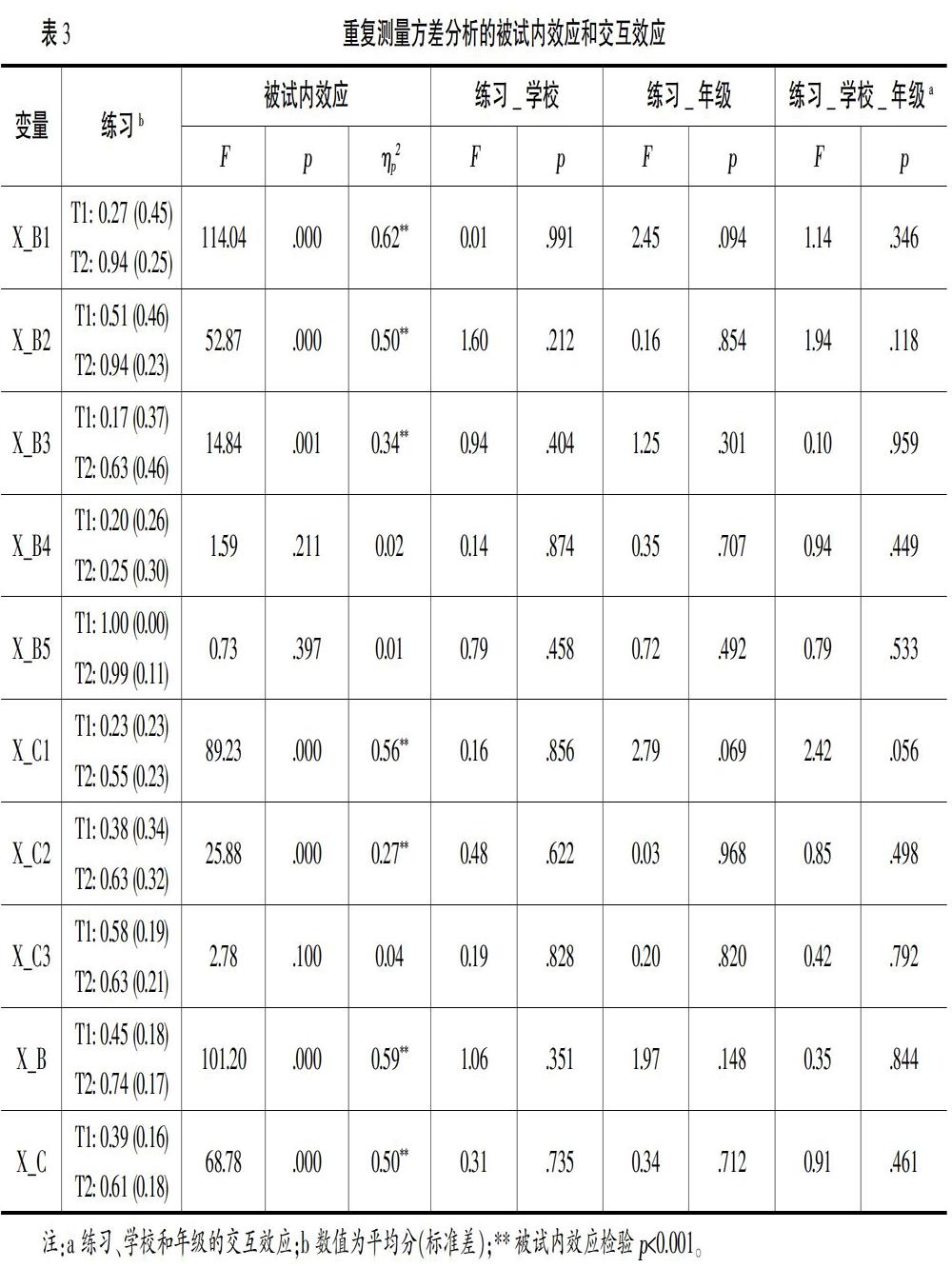

(二)实验结果分析

表3提供了两次练习中儿童交通行为表现的描述性数据,并列出了被试内效应检验以及交互效应检验的关键统计数据。在五种交通行为表现方面,参与者在练习T1期间有三种行为的平均得分较低,包括“同伴召唤时没有直接冲向马路”X_B1=0.27,“信号灯闪烁时没有直接过马路” X_B3=0.17,以及“過马路前立即检查左侧视线范围内的交通状况” X_B4=0.20。低于30%的正确率表明了普遍的危险交通行为,需要进行安全教育加以矫正。相较之下,所有参与者在“校车后退时没有直接过马路”行为上做出正确的决定(X_B5=1.00),说明儿童能够很好地感知移动的车辆。此外,Kruskal-Wallis非参数性检验结果表明,两次练习中儿童在五种行为表现和三个过马路任务表现上均未受性别、年级和学校因素影响(p≥0.05)。

本研究中VR教学干预的实际教学效果是通过计算儿童交通行为和任务表现的被试内效应来衡量的,见表2。从练习T1到练习T2,儿童总体行为表现X_B和任务表现X_C显著增强,其中,效应量的估量值ηp2分别为0.59和0.50。被试内效应检验结果显示,三个交通行为在前后两次练习中的表现差异显著,分别是X_B1(ηp2=0.62, p<0.01)、X_B2(ηp2=0.50, P<0.01)和X_B3(ηp2=0.34, p<0.01)。而X_B4(ηp2=0.02, p=0.211)未获显著提高,表明过马路前多次检查往来交通情况对儿童来说是一个挑战。并且由于在第一次练习中所有参与者都正确地完成了X_B5行为,所以X_B5行为表现也没有显著性变化。此外,表2结果显示在所有交互效应检验中,不同学校和年级的儿童在前后两次练习中的表现差异均无统计学意义(p≥0.05)。这意味着尽管儿童的家庭背景和年级不同,但他们交通行为表现指标的上升趋势是大体相似的。

质性访谈数据的分析结果揭示了儿童交通危险行为背后的潜在原因。第一个原因是缺乏具体的路标和交通规则的知识。例如,虽然大多数儿童都能从课本插图中认识斑马线,但由于在日常生活中没有走斑马线的习惯,很多儿童不能清楚描述斑马线的安全功能。另外,孩子们只记得课本上的红色、绿色和黄色三种交通信号灯,却不知晓交通灯闪烁的含义。第二个原因是对交通规则的误解。不少孩子误解了交通规则的目标受众,他们认为这些规则是针对车辆而不是行人的。以“红灯停,绿灯行”的规则为例,几个孩子等待行人绿灯变为红灯时才过马路,举出“红灯时,汽车会停,所以人们可以过马路”等理由。这种危险的误解之前一直没有引起教师的注意,因此,没有开展任何干预措施来加以纠正。第三个原因是缺乏成年人的日常监督和指导。如果参与者的父母或祖父母不在身边陪他们上学或日常散步,他们更有可能获取错误的行人安全知识和危险的行人行为。

五、总结与讨论

本研究基于中国儿童交通安全教育教学需求,将全沉浸式VR技术与探究式学习理论有机整合,创设了一种新型的基于VR技术的探究式学习环境。该学习环境遵循五条设计原则,包括真实性原则、开放性原则、关键决策点原则、问题空间原则和专家反馈原则,结合VR技术的学习能供性指出交通安全学习环境的具体实现方法,并根据当前VR教学环境中出现的缺乏有效教学设计和教师引导等现状,进一步提出了一种基于“探索—复盘—练习—反思”的探究式学习模式。以自主设计开发的VR道路交通安全教育项目为例,详细地介绍了探究式学习理论中情境设计、任务设计、交互设计、反馈设计等教学设计要素在VR学习环境中的具体应用。

为检验该探究式学习环境的教学效果,本研究通过准实验研究验证了VR技术在识别和改善儿童危险交通行为方面的有效性。在第一次练习中,大多数儿童表现出冲向马路、绿灯闪烁时过马路、不检查交通状况等危险的交通行为。这些发现与文献[13-14]一致,7岁至9岁的儿童往往难以合理地选择过马路的地点和方式,交通伤亡往往是“冲向马路”和不注意周围交通情况的结果。在这项研究中,最初未能表现出正确行为和安全知识的儿童比例很高,这一结果令人担忧,也凸显了在全国小学开展有效行人交通安全教育的必要性。在第二次练习中,儿童的交通行为和整体任务表现都有了显著提高,这与文献中揭示的VR交通安全教育的有效性是一致的。在两次练习之间增加的教师复盘引导环节被证明是该教学模式的一个重要组成部分。在该环节中教师针对个人交通行为表现向儿童提供个性化的反馈和指导。

此外,本研究还发现,城乡环境和年级水平对儿童的交通行为表现和学习效果没有显著影响。尽管中国在道路基础设施、教育资源和儿童信息技术素养等方面存在城乡差距,在本研究中城市儿童在VR交通安全教育中的表现并没有超过农民工儿童和农村儿童。原因可能有两个:(1)居住在繁华的市区并不一定意味着交通安全知识的非正式学习;(2)城乡儿童都较少接触VR这种新兴技术。尽管一些学者已经探究了学习者年龄段对VR交通安全教育的影响,本研究聚焦7~9岁中国儿童,发现一年级到三年级儿童的交通行为并没有显著差异。儿童交通行为表现与正规受教育年限无关,从一个侧面也说明当前小学交通安全教育的不足。因此,本文提出并检验的基于VR技术的探究式学习环境对改革我国儿童交通安全教育模式具有一定的指导意义。

[参考文献]

[1] 高媛,刘德建,黄真真,黄荣怀. 虚拟现实技术促进学习的核心要素及其挑战[J].电化教育研究, 2016,37(10):77-87,103.

[2] 李小平,张琳,赵丰年,陈建珍. 虚拟现实/增强现实下混合形态教学设计研究[J].电化教育研究,2017,38(7):20-25,50.

[3] BURDEA G, COIFFET P. Virtual reality technology[J]. Digital technology & application, 2015, 96(6): 663-664.

[4] DALGARNO B, LEE M J W. What are the learning affordances of 3-D virtual environments?[J]. British journal of educational technology, 2010, 41(1):10-32.

[5] SHIN D H. The role of affordance in the experience of virtual reality learning: technological and affective affordances in virtual reality [J]. Telematics and informatics, 2017, 34(8): 1826-1836.

[6] BECKER S A,BROWN M,DAVIS A,et al. NMC horizon report: 2018 higher education edition[R]. Louisville, CO: EDUCAUSE, 2018.

[7] 赵一鸣,郝建江,王海燕,乔星峰. 虚拟现实技术教育应用研究演进的可视化分析[J].电化教育研究,2016,37(12):26-33.

[8] MERCHANT Z, GOETZ E T, CIFUENTES L, et al. Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: a meta-analysis[J]. Computers & education, 2014, 70(1):29-40.

[9] JONASSEN D. Supporting problem solving in PBL[J]. Interdisciplinary journal of problem-based learning, 2011, 5(2):95-119.

[10] GOEL V, PIROLLI P. Motivating the notion of generic design with information processing theory: the design problem space[J]. AI magazine, 1989, 10(1):19-36.

[11] LUO H, KOSZALKA T A, ARNONE M P, et al. Applying case-based method in designing self-directed online instruction: a formative research study[J]. Educational technology research & development, 2018, 66(2):515-544.

[12] 世界衛生组织.2018全球道路安全现状报告[R].日内瓦:世界卫生组织,2018.

[13] AMPOFO-BOATENG K, THOMSON J A. Children's perception of safety and danger on the road[J]. British journal of psychology, 2011,82(4):487-505.

[14] TABIBI Z, PFEFFER K. Choosing a safe place to cross the road: the relationship between attention adn identification of safe and dangerous road-crossing sites[J]. Child care health and development, 2003, 29(4):237-244.