信息文明研究的兴起

2020-04-01肖峰

肖 峰

(华南理工大学 马克思主义学院,广州 510641)

“信息文明”正在成为各界关注的对象,它和“信息时代”“大数据时代”“人工智能时代”“网络社会”“计算机社会”等一样,是描述我们当今的时代特征和社会样态的标志性范畴。这些描述意味着我们生活于人类历史上第三次划时代的转型期,这就是从工业文明向信息文明的转型;在此之前,已经发生过从渔猎社会到农业社会(农业文明)的转型以及从农业社会(文明)向工业社会(文明)的划时代转型。而向信息文明的转型则是我们当下正在体验的历史巨变,所以关注并开展对信息文明的研究,正在成为一种标志时代特征、顺应历史发展的学术走向。

一、信息文明的社会形态及社会学研究

信息文明首先是一种社会形态或文明形态,作为一种独特的指谓,是指人类历史上超越“工业文明”的一个崭新的文明形态。所以对信息文明的研究自然要追溯到对文明形态及其相关的社会形态研究。社会形态是不断发展更替的,文明形态和社会形态一样,也是在推陈出新的过程中不断进化的,信息文明就是这种不断进化的必然产物。无论社会形态还是文明形态的分类,其重要指向之一就是揭示当今人类正在进入或面对信息文明这种新的文明形态,这种面向也必然延展到学术领域,从而形成关于信息文明的学术研究,其中包括关于信息文明的社会形态和社会学研究,大量的探讨体现为对作为信息文明等位概念的“信息社会”的研究。

从1950年代起,西方经济学家和社会学家就开始了对未来社会的研究,由此兴起了关于信息社会的理论研究,到1960年代则明确提出了“信息社会”及相关概念。“信息社会”的概念最初由日本学者梅桌忠夫在其1962年发表的《论信息产业》一文中提出(最初的中文翻译为“情报社会”);奥地利裔美国经济学家弗里兹·马克卢普(Fritz Machlup) 于同年在其出版的《美国的知识生产和分配》一书中用“知识产业”和“知识生产社会论”来表达同样的意思,指出知识产业与其他物质产业和服务业相比有很大的不同,知识的生产和分配有自己独特的经济方面的特征和规律,而知识产品对经济和社会发展具有重要的作用。1968年美国的著名管理学家彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)在《断绝的时代》一书中提出“知识社会论”,认为在知识社会中知识是中心的生产要素,知识是衡量经济的潜在力和经济实力基础的重要标准。1980年法国学者让-雅克·塞尔旺-施莱贝尔(J. J. Servan-Schreiber)在其《世界面临挑战》一书中则明确提出了“信息社会”的概念,指出信息和物质、能量一样,是构成自然界和人类活动的基本要素之一,微电子技术的兴起将使世界经历信息化而步入信息社会。

20世纪七八十年代,美国的丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)提出“后工业社会理论”;托夫勒(Alvin Toffler)提出“第三次浪潮”(或“第三次浪潮社会”),认为人类正处于“工业文明的末日,展示着一个新文明的正在兴起”[1]46,或者说人类正在“创造一个新的文明”,这个新文明就是作为第三次浪潮的信息文明;奈斯比特(John Naisbitt)则明确提出“信息社会”,用来描述正在到来的新社会。正是这几位社会学家和未来学家使得“信息社会”的提法及相关的理论在社会上以及学术界产生了重大影响。这一概念及理论所要表达的是:当代信息技术(以计算机走向社会的应用为代表)正在改变社会的样貌和性质,使人类“进入了一个以创造和分配信息为基础的经济”[2]1,人类社会的历史由此区分为前工业社会或农业社会(一个主要以农业、矿业、渔业、林业为产业的社会形态)、工业社会(一个主要以加工制造业和建筑业等为产业的社会)和后工业社会或信息社会(一个主要以IT业知识信息的生产为产业的社会)。这些都是从技术层面上把握的信息社会的最重要含义,它们共同的理论基础就是信息技术对社会性质的决定作用:计算机和网络被视为人类技术发展史上的最重要发明,是其他任何发明所无法比拟的。从人类的生产方式到生活方式,从产业形态到经济模式,从沟通交往方式到思维认识方式,从实践方式到人的生存发展方式,等等,无不在当代信息技术的影响下发生了巨大的乃至革命性的变革。在国内也有关于信息社会的描述,如有学者认为:“所谓信息社会,是指以信息活动为基础的新型社会形态和新的社会发展阶段。这里的信息活动包括与信息的生产、加工、处理、传输、服务相关的所有活动,这些活动渗透进人类的政治、经济、社会、生活、文化等各种领域,并逐步成为人类活动的主要形式。”[3]

在此基础上,美国学者卡斯特(Manuel Castells)于20世纪90年代提出的“信息主义”可视为对信息文明进行了社会学意义上的“总体叙述”。他在自己所著的后来被归为“信息时代三部曲”(《网络社会的崛起》《千年终结》和《认同的力量》三部著作)中对网络社会(信息社会)的新的特征给予了全面的归结,所切入的侧面包括信息技术、信息经济及其全球化过程、全球文化、组织和习俗、工作与就业方面的转变等。卡斯特用“信息主义”这一概念来指称一种新的技术范式。这一范式以信息科学作为其基础,以网络技术作为其核心。卡斯特认为信息主义加速了社会物质基础的重塑,深刻影响了当代社会的经济、政治和文化,从而影响了全部社会生活,还改变了相应的制度,重构了社会组织和结构,因此卡斯特将信息主义视为当今社会最具决定性意义的因素。卡斯特的信息主义所指范围十分宽广,既标示一种新的社会形态,表达一种新的技术范式,又显示一种新的发展方式,包含一种新的精神存在,因此可以说是“信息社会”“信息文明”的同义语。鉴此,“信息主义”具有对信息社会理论的深化和总体化研究的意义,对信息技术与社会发展的关系做了更为深入和全面的研究。

二、关于信息文明的含义(界定)及特征与意义研究

信息文明的学术研究大量的表现为对信息文明与相关概念的关系之研究上。说“人类社会步入信息文明”同说“人类进入信息时代”或“人类进入信息社会”几乎具有相同的含义,因此“信息文明”是一个集合与接缘了“信息时代”(还如 “电子时代”“数字时代”“网络时代” “硅器时代”“新媒体时代”等)、“信息社会”(以及相关的 “后工业社会”“后现代社会” “智能社会”“知识经济社会”等)、“信息革命”“信息方式”“第三次浪潮”等含义的一个基本范畴。在这样的关联中,既有的国内外信息时代与信息社会方面的研究(托夫勒、奈斯比特等)、后工业社会和网络社会研究(贝尔、卡斯特等)、数字化生存研究(尼葛洛庞帝)、信息方式研究(波斯特)、信息主义研究(卡斯特、肖峰、谢俊贵等)、媒介方式的演化研究(哈罗德·亚当斯·英尼斯、马歇尔·麦克卢汉)等都可视为对信息文明的不同概念表述的学术研究。

概念研究一定意义上就是对概念之含义的研究。国外学者主要是通过对信息文明特征的揭示来界定信息文明的含义和意义,如加拿大学者戴维·莱昂(David Lyon)于1980年代指出,信息文明的特征是从物品生产转向服务,在这个过程中专业化职业化的管理崛起,工作岗位从农业和制造业为主让位于信息产业为主,绝大多数工作中还出现了信息内容增长的特点。[4]苏联学者茨维列夫将信息文明的特征描述为四个:第一,信息技术各个领域都得到普遍推广和使用;第二,各类资料数据库,尤其是公共资料数据库的网络建成;第三,在经济与社会、国家与个人发展中,信息技术成为最重要因素之一;第四,信息的自由传播导致新型民主——参与协议制民主——的出现。[5]

对信息文明或信息社会特征概括最全面的当数奈斯比特,他将信息社会(又称后工业社会)的特点从五个方面加以归结:其一,从事信息产业的人占大多数;其二,信息成为比物质更重要的战略资源;其三,人类的时间观念产生了根本性的变化;其四,人们具有了不同于过去的生活目标;其五,世界经济走向全球化。他还认为1956年和1957年作为一个转折点,标志着美国“工业社会”的结束和“信息社会”的开始,在信息社会里,价值的增长不是通过劳动,而是通过知识实现的。此外,还有学者分析了以信息文明作为支撑的全球化政治秩序、生产方式、生产关系及其政治实践的新特征;有的则看到了信息生产与数据分析对社会文明发展方式具有越来越重要的影响以及不同国家与地区间网络社会文化与制度的多样性共性,认为此时的社会以服务为基础,居主导地位的是专业技术人员。概言之:知识与信息是决定性变量。(1)参见:(美)麦克尔·哈特,(意)安东尼奥·内格里:《帝国》,杨建国,范一亭译,江苏人民出版社2003年版;JD Hand.Information Generation:How Data Rules Our World,One world Publications,2007;(美)曼纽尔·卡斯特:《网络社会:跨文化的视角》,周凯译,社会科学文献出版社2009年版;(美)马克·波斯特:《信息方式》,范静哗译,商务印书馆2001年版。

国内有不少学者对信息文明加以明确的界定,并在此基础上来阐释信息文明的特征。在界定信息文明和揭示其特征时,“信息”和“信息技术”“信息资源”等通常是关键词,如认为信息文明是以现代信息技术和信息经济为基础的最新型的人类文明,是人类创造的一种高于工业文明的新的文明形态,或者说是农业文明和工业文明质变的文明成果;它基于对信息资源的有效开发,对物质资源的充分利用,实现人类社会各领域、各方面的协调发展和整体进步;信息文明也是以信息为中心的一体化的文明,从而是信息时代人类社会所创造的历史文明。(2)参见:杨文祥:《论信息文明与信息时代人的素质——兼论信息、创新的哲学本质》,《河北大学学报(哲学社会科学版)》,2001年第1期;佚名:《信息文明》,http://wiki.mbalib.com/wiki/信息文明;张易凡:《论信息文明的基本特征与内在逻辑》,东华大学,2016。还有的指出信息文明是复杂多维的,从字面可理解为“信息不断趋向文明”和“文明不断介入信息”两种趋势的集成。[6]10

围绕这样的基本界定,信息文明的特征由此形成。如认为信息文明具备了农业文明和工业文明所不具备的特质,这是由于信息的中介本质决定了作为信息文明基础资源的信息资源既具有一定的物质特性,又具有虚拟性和非物质化倾向,进而决定了信息文明的“虚拟性和非物质化特征”以及与此相关的“高科技性”“高紧密性和高时效性”“高通用性和高国际性”,并衍生出“个性化设计”“虚拟化生活”“集体主义消散”和“全球产供销一体化”等特征。(3)参见:李校利:《社会文明研究现状述评》,《理论建设》,2002年第3期;邱占芬,栾早春:《论计算机、信息、信息社会和信息文明》,《未来与发展》,1997年第6期;阎雨:《信息文明时期的产业形态演进展望》,《华夏时报》,2015年4月9日。涵盖面更大的表述则主张信息文明所具有的特征首先是信息性(虚拟、共享、交互、多维等)、文明性(整体素质、能力等)和技术性(通信、传感、计算等技术),其次是极强的建设性(各个领域)、破坏性(传统文明方式),最后是具有影响层面的全面性、深刻性、复杂性等。[6]18从历史变迁的视角看,从工业文明到信息文明实现了一系列文明特征的转换:从区域文明到全球文明、从离散时空文明到同步时空文明,从稳态文明到动态文明,从垄断性文明到平等性文明,从偏重物质文明到重视精神文明,从自信的文明状态到自省的文明。[7]

值得注意的是,由于生态问题的日益重要,将信息文明与生态文明内在地联系在一起从而揭示其生态化特征的看法日渐凸显。如一些文化生态学的研究者认为:在进入新型文明的过程中,我们更要明智清醒地利用好信息技术,创造一种与时代新发展相适应的新文明,即“信息文明”;信息文明作为一种崭新的文明,应是一种可持续发展的文明,它应该有利于维持一种健康的全球环境,维护社会的稳定;这种文明通过对信息资源有效开发利用,改变对物质资源的利用方式,实施有限开发和无限利用的统一,形成人与自然环境协调发展的关系,建构一种可持续发展的文明形态,从这样的意义上看,信息文明可以缓解自然资源因先前的过度消耗而减少对人类的生存造成的压力;信息文明由于是以信息活动来衡量人类文明的进化,因此与先前的所有文明形态都有了质的区别,并且从观念上实现了变革,由物质文明迈向了生态文明。(4)参见:黄育馥:《20世纪兴起的跨学科研究领域——文化生态学》,《国外社会科学》,1999年第6期;王林军,孙萍:《谈信息文明》,《和田师范专科学校学报》,2004年第4期;张培富:《从科技到人文的生态观》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》,2013年第1期。

在以上研究的基础上,有国内学者还对信息文明的内在含义及其特征加以这样的归结:“信息文明是以信息资源为基础的全新的历史文明;是以信息技术为基本手段的强有力的人类文明;是一种以创新为其本质特征的创新文明;是一种系统文明、整体文明、世界文化一体化文明;是以实现人类社会可持续发展为最高目标的可持续发展文明。”[8]

与此同时,信息文明的价值和意义也得到不断深化,如认为它改变了(或正在改变)人类的物质生产方式,极大地影响了人类的经济活动方式乃至日常生活的各个方面。例如,信息文明加速了物质生产的世界一体化体系之形成,使知识和科技因素在物质产品研究、开发和生产中的作用大大增强,使产品的种类和更新换代频率急剧增加,“低耗高效”带来人与自然关系的进一步和谐,经济方式发生革命性的变革;在政治方面,信息文明的深入发展使权力正在发生转移,对制度异化具有削弱作用;在精神文化方面,信息文明使人类的教育质量达到前所未有的高度,使全球的精神生产能够尽可能汲取全人类的智慧和营养,人类的思维方式由此发生深刻变革,人类的精神生产与人工智能联为一体;在促进人的发展方面,信息文明使整个人类社会真正变成一个息息相关的“地球村”,人类社会体脑力劳动者的结构发生重大变化,个人生活更加舒适、便捷和富于创造性,如此等等。[9]

三、信息文明发展史研究

如果上面对信息文明的界定、特征和价值意义的探究主要是考察信息文明的现实视角,那么也有从历史视角研究信息文明的重要成就,其中最著名的是美国学者波斯特的“信息方式”研究和加拿大学者麦克卢汉的媒介文明史研究。

如果作广义的理解,信息文明从人类发生第一次信息革命(语言的发明和使用)时就已出现,由此就有了信息文明的历史发展问题,形成相应的关于信息文明发展史的研究。

马克·波斯特是美国加州大学历史学教授,他在1990年提出了“信息方式”的概念,认为人类社会经历了三种不同的信息方式发展阶段,也是依赖三种不同的媒介进行交流的方式:面对面的口头交流、印刷的书写交流以及电子媒介交流,它们实际可视为广义信息文明的三大发展阶段;这样的发展阶段主要是基于作为信息传播手段的“媒介”演变所致。波斯特还将信息方式与马克思的生产方式相类比,认为信息方式提供了一个意义堪比生产方式的考察社会变化的新视角。在他看来,马克思按照不同的生产方式对历史进行了区分,而现在可以从信息方式的角度,将历史按照符号交换的不同形式进行划分,因此马克思的“生产方式”可以被替换为“信息方式”来对当今社会加以说明,甚至也可以作为说明整个历史的基点。[10]7—31

在信息文明史观的研究中,波斯特的“信息方式历史观”包含了两个显著的“转变”:其一,从马克思生产方式转变到信息方式,从而强调交流(或人与人之间的相互交往)在社会活动中居于核心地位,并将这种交流方式的变化作为一种历史分期的新标准;其二,从仅关注当代信息技术转变到关注全部信息技术,即从仅仅基于“电子信息技术介入”的说明方式扩展为“所有信息技术介入”的说明方式,并将整个人类文明社会及历史进程均纳入后者的考察范围,实际上是相当于做出了一种广义的“信息技术决定论”,即认为信息技术革命所造就的不同信息方式对人类文明形式的变迁起到了决定性的作用。这样,他使得只用信息技术分析和描述当下文明形式的研究范式,扩展到用它来描述和分析整个历史的文明发展过程,从而成为一种延展的视野:信息文明的变迁改变了人类的全部历史。

加拿大传播理论家马歇尔·麦克卢汉的一个总体观点是“媒介塑造历史”。他认为人类历史上爆发了三次伟大的媒介革命:口语、拼音文字和机器印刷、电子媒介,由此使得人类社会也经历了三个发展阶段:“部落化”“非部落化”(机器或机械文明)以及“重新部落化”(电子文明)。在麦克卢汉看来,信息或媒介的形式决定了文明的形式,由此揭示了在媒介层面上显示出来的文明演化所深藏的历史根源。可以说,“媒介决定论”成为麦克卢汉历史观的写照,其中包含的基本观点是:信息技术和任何技术一样,都具有创造一种全新社会环境的功能,信息传播方式在这方面的功能更甚,它的每一次变革都引起了社会的巨大或根本性的变化,以至于可以说,“一个时代的标志便是这个时代所用的媒介”[11]。历史文化中所发生的一切变化,都源自是媒介的变革,或者都需要从媒介的变化中才能得到理解。媒介的变迁史有助于我们理解历史的进程和历史上所发生的现象,传播媒介成为我们区分不同社会形态(文明形态)的重要标志。进而可以说,媒介的历史就是人类文明的历史:媒介技术通过控制尺度的设定和对人类活动方式的改变,引起了整个社会文化的变化,乃至导致了社会形态的变迁,并因此而决定了人本身,这也使其具有了“媒介哲学”的性质。[11]33—50

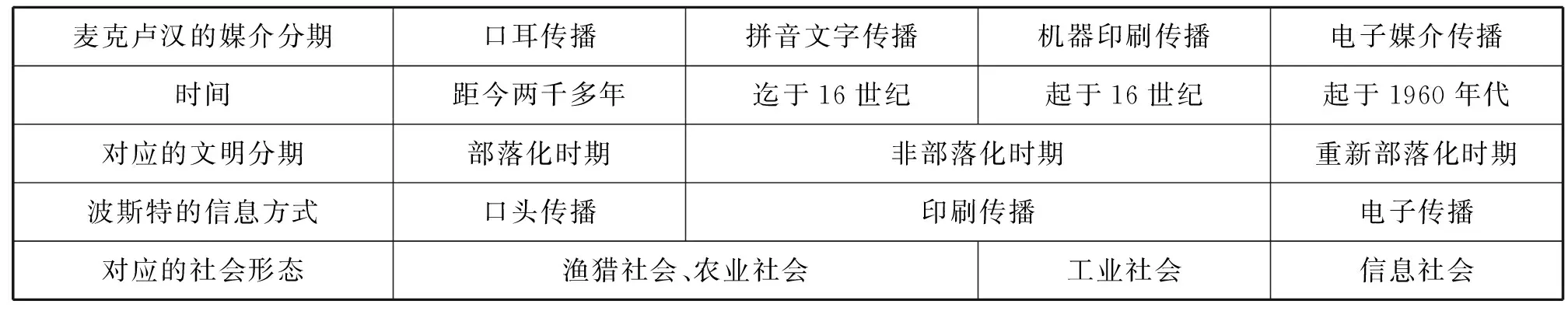

在对信息技术或媒介手段的历史发展形态以及文明形态加以划分的基础上,麦克卢汉秉持了一种“媒介传播四期说”和“文明发展三阶段说”(见表1):

表1

波斯特和麦克卢汉所主张的可以说基本上都属于“三段论”,这种划分和“信息社会”理论以及文明形态区分基本一致,即农业社会(农业文明)、工业社会(工业文明)、信息社会(信息文明)。只不过在信息社会理论那里,信息技术没有被用来说明对前两种社会形态的影响,而在波斯特和麦克卢汉这里,信息技术则被用于说明对整个人类历史的决定性影响,即信息技术的不同形式决定性地造就了人类文明的不同形式,信息技术的变迁改变了全部人类历史。所以在这一点上,他们两人是一致的,均是信息文明史观的典型代表。

四、信息文明的哲学研究

以上可见,信息文明作为一个社会论题和若干学科(尤其是社会学、传播学和历史学)的研究对象已为时多年,但作为哲学对象甚至哲学范畴则仍处在愿景之中。但前者的探讨无疑为今天将其提升为一种哲学研究创造了条件并凸显其意义,这就是对关于信息文明的既有研究视角和局域性成果加以提炼和提升,形成对该研究对象具有总体性和“形而上”的把握。如果没有这样的把握,我们对信息文明的研究就是不充分的。

从总体来说,以“信息文明”为对象的哲学研究,无论是国外还是国内都较少。在国内,《信息文明建设的哲学思考》[12]一文是国内最早契合这一主题的论文,2017年起则陆续出版了4本以信息文明为题的哲学研究专著:《信息文明的哲学研究》《信息文明时代的社会转型》《信息文明与马克思主义人本质观的新发展》《唯物史观视阈中的信息文明研究》(5)参见:肖峰:《信息文明的哲学研究》,人民出版社2019年版;王战,成素梅:《信息文明时代的社会转型》,上海人民出版社2019年版;王诚德:《信息文明与马克思主义人本质观的新发展》,中国社会科学出版社2017年版;王水兴:《 唯物史观视阈中的信息文明研究》,中国社会科学出版社2019年版。,而相关文章也逐渐增多,且有若干篇发表在权威期刊上。(6)参见:王天恩:《重新理解“发展”的信息文明钥匙》,《中国社会科学》,2018年第6期;王天恩:《人工智能的信息文明意蕴》,《社会科学战线》,2018年第7期;成素梅:《信息文明的内涵及其时代价值》,《学术月刊》,2018年第5期;肖峰:信息文明:《哲学研究的新向度》,《马克思主义与现实》,2019年第3期。

对信息文明的界定如果从哲学维度上进行,也可视为对信息文明的一种哲学研究,典型的有王天恩从信息与物质能量的关系中去进行的界定:“信息文明不同于物能文明,是一种基于信息本性的共用文明,一种基于信息机制的御物文明,一种基于信息创构的人性文明,它和物能文明的区别不是基于生产方式而是基于人的生存状态。”[13]王水兴侧重于从历史唯物主义的视角来加以规定:“信息文明的基础是现代信息科学技术,核心是信息化生产方式,外在体现的是人们在信息生产、传播和消费中形成的规范化和理论化的信息社会治理体系……信息文明是社会整体文明的跃升,是兼具社会存在和社会意识意涵的合成性文明。信息文明的价值向度是人的自由解放和社会的全面发展。”[14]45王诚德则侧重于人学视角来界定:“信息文明,就是与人的信息能力提升有关的一切方法手段文明。”[6]18王战和成素梅从基于技术的多层面的综合给予了这样的界定:“信息文明是指以计算机技术、微电子技术、量子信息技术、通信技术、网络技术、纳米技术、多媒体技术、人工智能等技性科学为依托,以超链接乃至万物互联为特征,以高度个性化和彼此互联为目标,以信息的占有、挖掘、利用等为资源,以数字化和智能化发展为趋势,内生于工业文明时代却反过来炸毁了曾经养育它的支持体系、概念、框架思维方式的一种新型文明。”[15]1此外,笔者对信息文明的界定(文明世界的信息化与信息世界的文明化)也是一种哲学界定的尝试。[16]这些界定也反映了上述学者分别侧重于信息文明的发展哲学研究(王天恩、成素梅)、历史唯物主义研究(王水兴)和人学研究(王诚德)。

由于信息文明的技术构成就是网络、计算机、信息化等等,所以对这些现象的哲学研究也可视为信息文明的哲学研究的一个侧面。在这方面,《社会信息化的哲学之思》一书就如何把握、评价和预测信息化对社会的影响进行了哲学分析,所涉及的问题主要有社会信息化与社会进步、社会信息化与人的发展、虚拟社会中虚拟实践的特征和意义等;[17]《网络的哲学解读》和《网络哲学引论》就网络进行了哲学研究,涉及的哲学问题有网络本体论、存在论、文化论与价值论及网络的主体、网络的客体与中介、网络生存方式、网络交往方式、网络思维、网络实践等问题;(7)参见:马忠莲:《网络的哲学解读》,宁夏人民出版社2010年版;常晋芳:《网络哲学引论:网络时代人类存在方式的变革》,广东人民出版社2005年版.《赛博空间的哲学探索》则以赛博空间为信息文明的技术表述,探讨了其中的哲学问题,例如 “虚拟实践”问题(基于交互主体性的视角),赛博文化的功能问题(基于技术与主体相互建构的视角以及个案分析的方法),赛博空间中的伦理问题(基于信息权利的视角和赛博伦理构架的设想),未来之自助经济与自助生产模式问题(基于需求与生产的关系视角及其历史演变的角度);[18]《信息文明论》一文在信息文明与物质文明的哲学关系上提出了专门的看法:从物质能量是载体,信息才是主角的关系上看,信息文明是比作为物能文明的农业和工业文明更为根本的文明形态;在这个形态的社会中,信息活动越来越多地取代物能活动,并形成一种“物为人御”的关系,克服了物能文明时代“人为物御”的异化状态,所以是一种更合乎人性的文明。[19]《信息文明与21世纪的精神家园》一文从信息文明实现了若干超越和统一的特征上对其加以哲学描述,从而认为信息文明一方面对物质型文明(以工业文明为代表)的高度发达加以承续和进一步充分发展,另一方面对畸形物质主义追求给予了否定,从而说明信息文明是人类真、善、美、自由等精神价值的充分实现,从而是禀赋古往今来共同价值观的历史文明。[20]

通过将信息文明的社会学研究推进到哲学研究,在国内还类似地发生在将卡斯特的信息主义从一个社会学范畴推进为一个哲学范畴的研究中,亦即对信息文明的等位概念信息主义进行了从社会学到哲学的提升,其主要主张就是对信息主义加以语义扩展,从而认为不仅有社会观上的信息主义,而且还存在着哲学信息主义,由此使信息主义的世界观和方法论的功能得到更充分的体现。[21]

在国外,从上个世纪末开始有了对信息文明及其相关现象(信息社会、信息时代、信息革命)的哲学研究,这方面首推《数字凤凰》[22]一书。该书认为信息文明犹如一只凤凰正在起飞,导致一种新的哲学范式出现。该书作者于2010年又发表《信息中的哲学》一文,认为作为信息文明的同义语的信息革命对于重新理解人性、社会的本质甚至宇宙的本性都具有重要的影响。[23]当代美国技术哲学家米切姆提出了与该书极为相近的“信息文化哲学”,研究范畴认为这一学科所研究的对象主要是“作为文化的信息”,所关注的问题是其独特的价值,它对信息文化的哲学探讨提供一种独特的路径,所形成的是信息哲学的文化转向以及信息文化的哲学研究。[24]此外,以弗洛里迪(Luciano Floridi)、达米特(Paul Dummett)、丹内特(Daniel Dennett)等人为代表的信息哲学家所提出的信息哲学或相关思想,弗雷德金(Adward Fredkin)等人提出的数字哲学和数字形而上学,海姆(Michael Heim)提出虚拟实在的形而上学以及目前已经或正在国内引介和研究的赛博哲学、计算(科学)哲学、人工智能哲学等,都隐含了一种广义的对信息文明的哲学研究。

这一研究进程表明,已有的关于信息文明的学术研究还需要从一种综合性与概括性更高的哲学上去加以认识和探析。因为从哲学所具有的“形而上”的特质来看,具体学科对于信息文明研究的视角不能取代哲学对于信息文明研究的视角,后者关涉到信息文明的终极问题和根基问题,它是信息文明探寻中的形上之思,是信息文明研究中的需要凝练的世界观与方法论,它力求揭示信息文明的深层本质和普遍规律,也力求提供信息文明建设中具有指导意义的哲学观。由此可见,信息文明之哲学研究的意义在于启示我们去解决信息文明进程中的世界观、认识论和价值观问题。上述研究的推进是从社会观层面的信息文明研究走向世界观层面的信息文明研究,是对信息文明进行一种涵盖面更宽、抽象度更高的研究。

或者说,信息文明的哲学研究,起点就是要让信息文明进入哲学视野,过程就是对信息文明加以哲学把握,目标就是形成哲学层面的信息文明理论。可见,信息文明进入哲学视野从而对信息文明进行哲学研究是一种历史的必然和时代的要求,这一研究的兴起也是对前述关于信息文明研究的各种具体科学的维度加以哲学凝练的产物,也体现出关于任何对象的具体研究都有一个向哲学升华的过程。

当信息文明的多维度研究汇集起来,可以对现实的信息文明建设提供思想启迪和视界引导,从而使人类这一崭新的时代转型得以更加顺利地实现。