三重空间的建构

2020-03-28刘永娟

刘永娟

摘 要: 宋琬、曹尔堪、王士禄因相似的遭际相遇于西子湖畔,三人分别作《满江红》词八首,后来南北词人应声而和者达30多人,蔚为盛事,称为“江村唱和”,对清初稼轩词风之形成影响甚巨。本文对此次唱和词事进行空间诗学分析,解读客体空间、诗性空间、传受空间“三重空间”的建构,还原文学场景,从清初词风之演进及张扬个性之精神等形而上意义标志此清初词坛盛事。

关键词: 江村唱和 三重空间 客体空间 诗性空间 传受空间

杰弗里·马丁归纳出地理学研究的三个关键问题——“它发生在什么地方”“它的形态是什么样的”“它的意义是什么”,弗朗科·莫雷蒂阐释了文学地理的双重空间——“空间中的文学”与“文学中的空间”,基于文学地理学的问题导向对两者进行重点回应和重新思考,空间批评已作为文学地理学理论建构的基石之一。本文基于此理论建构,对清代词坛之盛事“江村唱和”进行空间诗学批评。

一、“江村唱和”的客体空间——它发生在什么地方

康熙四年(公元1665年),在美丽的杭州西子湖畔,由曹尔堪首开其唱,宋琬、王士禄二人和之,学界称之“江村唱和”,因发生地点在西湖,又名“湖上唱和”。起初,互为酬和者是曹尔堪、宋琬、王士禄,后来南北词人应声而和者达数十人。

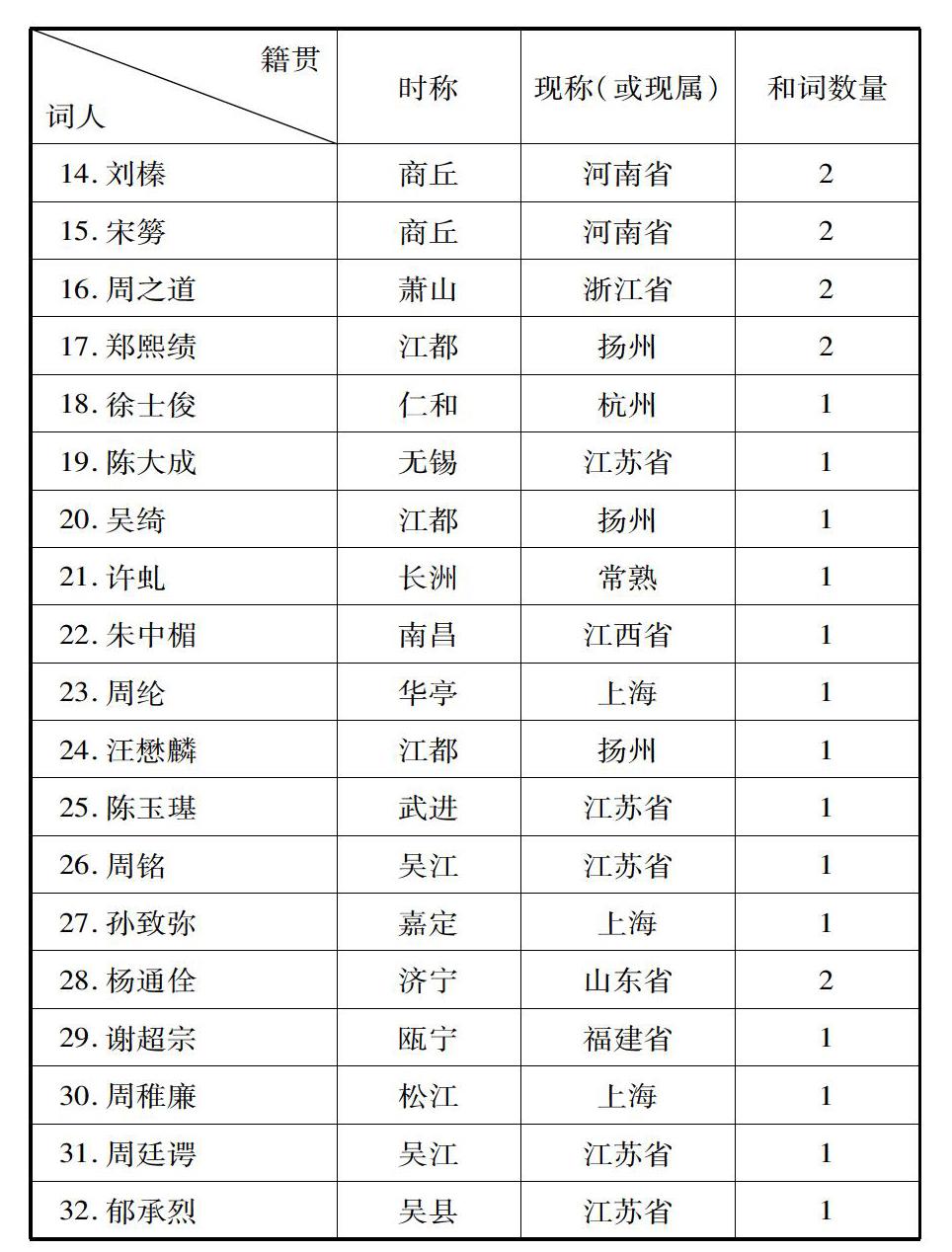

现将参与“江村唱和”的词人之所属籍贯、词作列表如下:

由上表可知,参与“江村唱和”之词人,江苏籍词人14人,占比43.75%;浙江籍6人,占18.75%;山东籍4人,占12.5%;河南籍3人,占9.38%;上海籍3人,占9.38%;江西籍1人,占3.13%;福建籍1人,占3.13%。从和词数量来看,江苏籍词人所作唱和词共34首,浙江籍词人所作唱和词共32首,山东籍词人所作唱和词共21首,河南籍词人所作唱和词共9首,上海籍词人所作唱和词共3首,江西籍词人所作唱和词共1首,福建籍词人所作唱和词共1首。(以现行行政区划为准进行统计分析)

由上表可知,此次唱和的文学活动空间如下:其一,参与此次倡和之词人分布于7个省市,但参与活动的词人大多属江南一带,而且山东籍词人宋琬和王士禄此时游历江南一带;其二,从词人数量及和词数量来看,以江浙为主体;其三,“江村唱和”发起地虽在浙江杭州之西湖,但于江苏的唱和之盛甚于浙江。

二、“江村倡和”的诗性空间——它是什么样的

诚如杨义《文学地理学的本质、内涵与方法》指出:“研究文学的发生发展,从时间的维度,进入具有这么多种多样因素的复合的地理空间维度……实际上是文学进入它的生命现场,进入它意义的源泉。”[1](8)

“江村唱和”是清初词坛一次著名的唱和活动,参与唱和的词人有30多人,分析此次唱和活动,最关键的是是否“进入它的生命现场,进入它意义的源泉”。

康熙四年,王士禛之兄王士禄南游杭州,在西湖遇宋琬和曹尔堪。

是年,宋琬因遭诬陷“与闻逆谋”入狱三年后出狱;曹尔堪因“奏销案”被削职;王士禄也因事罢官。三人相遇于西湖,“同是天涯沦落人”,惺惺相惜,由曹尔堪首开其唱,二先生和之,各得满江红八首,共二十四首,合集成《三子唱和诗余》。

关于此次唱和,西陵词派著名词人徐士俊对此曾有言说:“盖三先生胸中各抱怀思,互相感叹,不托诸诗,而一一寓之于词,岂非以诗之谨严,反多豪放,词之妍秀,足耐幽寻者乎?”[2](51)

“说曹、宋、王三人‘互相感叹是准确的。此三人当时都刚从狱室释出,真是命运通同、共病相怜。加之三人都是诗名高著的‘海内八家中人,宋琬与施闰章又称‘南施北宋,在清初是声誉极高的大诗人,由此,三家唱和所产生的影响是可以想见的”[2](51,52)。

据朱秋娟《“江村唱和”考述》所述,曹尔堪参与的“江村唱和”实有两组:一组是曹尔堪、王士禄、宋琬唱和于西湖,结集《三子唱和词》;另一组是曹尔堪、尤侗、宋实颖唱和于苏州,结集《后三子词》,亦人各作八首《满江红》,与前集同韵。

关于此次词坛唱和,王士禄于陈维崧八首《满江红》续和词之后的评语记之甚详:“此顾庵江村旧韵,仆忧患中一再和之,客夏湖上出示顾庵,后同荔裳往复用韵,遂各得八首。顾庵又与既庭、展成唱和于吴门。此外继和者不下数十家。长调和韵之盛,殆无出于此矣。”[3]

《三子唱和词》《后三子词》流传之后,引发了大规模的续和,在词坛蔚为盛事。

然而,词家的身世、品性、创作主张各自不同,词心、词风也人各一面,曹、宋、王三人在各自的作品中表现出了特有的艺术个性。

下面各錄三家《满江红》词一首,第一、二、三首分别是宋琬词《满江红·予与顾庵、西樵皆被奇祸得免》、曹尔堪词《满江红·同荔裳观察、西樵考功湖楼小坐因忆阮亭祠部》、王士禄词《满江红·湖楼坐雨同顾庵用前韵再柬荔裳》。

(一)

痛定追思,瞿塘峡、怒涛飞涨。叹北寺、皋陶庙侧,何期无恙。庄舄悲歌燕市外,灵均憔悴江潭上。问绨袍、高谊有还无,谁能饷? 愁万斛,东流漾。五噫句,舂闲唱。恨埋忧无地,中山须酿。故态狂奴仍未减,尊前甘蔗还堪杖。笑邯郸、梦醒恰三人,无殊状[4]。

(二)

飘泊东南,空回首、凤池春涨。家已破,逢人羞语,菊松无恙。余齿偕归江海畔,浮生幸脱刀砧上。君还有“请室”断葱来,高堂饷。 天怒解,精魂漾。且啸傲,闲赓唱。为周郎而醉,不须倾酿。从此休焉蜗作舍,吾其衰矣鸠为杖。见卯君,备说老夫穷,无佳状[4]。

(三)

烟雨凭栏,爱浮黛,遥山纹涨。同抱膝、清言移晷,松枝无恙。堤柳已随坡老没,竹枝谁驾廉夫上。拟搴云踏遍万峰巅,为君饷。 湖雾积,渔舠漾。林翠湿,提壶唱。向黄公垆畔,重沽新酿。漆后断纹仍可鼓,削余方竹还堪杖。问吾曹、补劓息黥心,谁能状[4]?

宋琬词上片一开头即以一仄声字领起全篇,振起了激越的感情,接着连用“庄舄悲歌”“灵均憔悴”典故,表达慷慨悲歌之情。下片用“中山须酿”和“邯郸梦”的典故表达劫后余生之惊悸不安。

相较之下,曹尔堪词的锋芒锐意要少得多,惊悸之余更多的是颐养天年终老湖山之念。三家之中以王士禄词最见温和:“向黄公垆畔,重沽新酿。漆后断纹仍可鼓,削余方竹还堪杖。”更多的是以笑傲烟霞的语调掩盖内心的波澜。

之所以有这种差别,是因为宋琬所历更加艰险,而天性刚直不阿,因而词情显得激烈得多。“在词中直抒‘罪官‘废人胸臆的词固然历来罕见,如此怨且怒的笔调尤为少有,宋琬仅以此类词章即可奠定其词史地位的”[2](54)。

如前所述,曹尔堪、宋琬、王士禄三人以相似的际遇相聚在西子湖畔,并非一种偶然。“这是顺康之交汉族士大夫在新朝廷上动辄得咎,所处境况极险谲的必然性表现……掺和着余悸和庆幸,隐寄以怨愤和颓伤,表现为对尘世的勘透,但求于山水中颐养劫后余生,这就是‘江村唱和的几个层次的内涵”[2](53)。

三、“江村唱和”的传受空间——它意味着什么

“作为对杰弗里·马丁所归纳的三个核心问题的最后一个问题‘它意味着什么的回应,需要我们更加重视文学空间形上意义的辨思与探寻。文学世界深层的形上意义是文学作品的生命,文学作品有否这种深层的形上意义,这种深层形上意义的深刻程度及其表现的完善程度,是最终衡量文学作品有否永恒价值与魅力的关键”[5](347)。

下文从“清初词体之演进”和“张扬个性之精神”两个方面分析“江村倡和”传受空间蕴含的形上意义。

(一)清初词体之演进

“江村唱和”是清词史上较早的一次唱和活动,按其实质乃是“迁客”“谪臣”的特殊心态的集中表露,具有相当的典型性。就作品内容来看,“江村唱和”一改清初云间词派描摹山水风月之风,更多地表现个人的抑郁不平,寄寓着强烈的现实之感。

如王士禄《满江红·顾庵有再柬西樵兼怀京洛故人之作》

露湿幽兰,西泠畔、浮堤波涨。行歌去、声传金石,原思非恙。老友披襟云水际,旧游回首烟霄上。自归来、懒作洛中书,心相饷。

玉河暖,微风漾。宫柳碧,新莺唱。可相携还往,同消春酿。诸子勉筹前席箸,野夫好植耘田杖。任人惊、湖海气难除,元龙状[4]。

此词貌似淡定从容,但不平之气冲贯而出,显然是寄寓现实之作。陈维崧《炊闻巵语序》所述可谓的评:

甲辰三月之事,王先生可谓穷矣……王先生之穷则何如?拘挛困苦于圜扉间,前后际俱断,彼思前日之事与后日之事,俱如乞儿过朱门,意所不期,魂梦都绝,盖已视此身兀然若枯木,而块然类异物矣。故其所遇最穷,而为词愈工。客曰:善穷愁而后工,向者不信,乃今知之。虽然,必愁矣而后工,必愁且穷矣而后益工[6]。

田瑞敏《曹尔堪与明清之际词风转型》论及“奏销案”对曹氏词风转变之影响,曰:“‘奏销案被难对曹尔堪影响甚大,可谓是其人生的重大转折……其词风也出现了由前期清新、俗艳、婉雅并立到中后期清雅苍雄的明显转型。”[7](16)毋庸置疑,清初政坛的风云激荡的确是曹尔堪等词人词风转变的重要因素。

严迪昌《清词史》:“言为心声,不平则鸣,这是必然的,也是有历史传统的。伴随着这样一个特定的历史时期,抒情达意的诗文之作发生剧变是可以预料的。”[2](8)

“江村唱和”的曹尔堪、宋琬、王士禄三先生皆清初词坛名家,毛先舒《题三先生词》曰:“莱阳宋夫子为浙臬。”所言即山左词人宋琬为江浙词坛领袖。前所述“江村唱和”三家各填《满江红》词调八首,奠定了江村唱和的基调,“后来南北词人应声而和者数以十计,借题发挥,以抒胸臆,蔚为盛事,对词风的影响甚大”[2](51)。

综上所述,在此时期,“穷而后工”具有相当的普遍性,而悲慨激越以抒不平之气的稼轩词风,成为这个时代文人自觉的共同选择。可见,“江村唱和”以大量或慷慨悲壮或抑郁不平词作,促进了清初词坛“稼轩风”的风起云涌,同时推动了清词中兴局面的形成。

(二)张扬个性之精神

马克思、恩格斯曾说:“在任何情况下,个人总是‘从自己出发的……他们的需要即他们的本性。”[8](514)因此,马克思把“自我克制,对生活和人的一切需要克制”视为对人性的剥夺[9](135)。因此,“对个体需要的否定和对个体生命的虐杀,是违背人的一般本性的”[10](5)。

康熙四年,“科场案”“奏销案”接连发生,文士们心绪烦乱、情思急漩、惊惧不安。“反映了当时汉族文人从显宦名流到草野遗逸,无论在哪个层次上都无可避免地卷进了急流深涡中,心靈在不同的频率上激烈悸动。确实是一个四海震撼的动荡年代”[2](55)。

王国维在《屈子文学之精神》中说:“诗歌者,描写人生者也……而诗歌之题目,皆以描写自己深邃之感情为主。其写景物也,亦必以自己深邃之感情为之素地,而始得于特别之境遇中,用特别之眼观之。故古代之诗,所描写者,特人生之主观的方面……”[11](131)

考察“江村唱和”诸词人之作,多是此类“特人生之主观的方面”之张扬个性之作。

在“江村唱和”中,陈迦陵和词8首,大多“跋扈飞扬”,个性张扬,其间透露出了作者飞扬不羁的气概,蕴含着一种张扬自我的精神。如《满江红·舟次润城谒程昆仑别驾》:

此地孙刘,想万马、川腾谷涨。公到日、雄关铁锁,东流无恙。上党地为天下脊,使君文在先秦上。更纵横、羽檄气偏豪,筹兵饷。

天上月,波心漾。隔江笛,楼头唱。叹江山如此,可消官酿。侧帽高张临水宴,掀髯勇策登山杖。踞寒崖、拂藓剔残碑,猿猱状[4]。

全词一气贯穿,豪气腾冲,个性飞扬,颇有“稼轩风”。词句开首便有历史画面的纵横捭阖之感,“雄关铁锁,东流无恙”。字字铿锵,如敲人耳鼓。下片“天上月,波心漾”。柔中带刚,“侧帽高张临水宴,掀髯勇策登山杖”,更是令读者感叹折服。

诚如严迪昌先生在《清词史》中所言:“面对家国破败、山河失色的现实,目击悲壮殉难、凄厉案狱的血泪,身临战乱频仍、水深火热的境地,特别是仕途经济的幻梦的破灭、传统相承的宗法的断裂所导致的旧巢已倾、新枝难栖的进退失据的际遇,在广大汉族人民及各个阶层的士子心头激荡起种种辛酸。悲慨、郁怒、凄怆、哀怨、迷茫、仓皇,一股股似风似雨地袭击、紧裹着人们的心灵,而最为敏感的知识阶层则尤其在俯仰今昔之际感慨良多。这是一个心灵战栗、惊悸彷徨的年代。”[2](9)

在此特定时期,“江村唱和”诸词人在经历了国恨家仇、宦海沉浮、囹圄噩梦之后,词作之歌哭唱叹最能反映作为“这一个”词人所独具的艺术魅力,最能引起读者的共鸣,使我们能在几百年后想见其为人,理解其处境,为之深掬同情之泪。诚然,特定的时代促进了文学的繁荣,促进了清初“稼轩风”的形成及演进,孕育了清词的“中兴”。

注释:

①关于“江村唱和”,目前学界有朱秋娟《“江村唱和”考述》、葛恒剛《“江村唱和”“广陵唱和”与清初江南词坛稼轩风的演进》等论文,但基于空间诗学批评解读此词坛盛事,本文尚属首次。

参考文献:

[1]杨义.文学地理学会通[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[2]严迪昌.清词史[M].南京:江苏古籍出版社,2001.

[3]陈维崧.《乌丝词》清词珍本丛刊(第4册)[M].南京:江苏教育出版社,2007.

[4]全清词(顺康卷)[M].北京:中华书局,2002.

[5]梅新林,葛永海.文学地理学原理[M].北京:中国社会科学出版社,2017.

[6]陈维崧.陈迦陵文集(卷二)[M].清康熙刻本.

[7]田瑞敏.曹尔堪与明清之际词风转型[D].桂林:广西师范大学,2009.

[8]中共中央编译局.马克思恩格斯全集(第3卷《德意志意识形态》)[M].北京:人民出版社,1961.

[9]中共中央编译局.马克思恩格斯全集(第42卷《1844年经济学——哲学手稿》)[M].北京:人民出版社,1979.

[10]章培恒,骆玉明.中国文学史新著[M].上海:复旦大学出版社,2013.

[11]王国维.人间词话[M].北京:中国人民大学出版社,2004.